作者/中山大学图书馆特聘专家、版本目录学家沈津先生

——他是北图的骄傲和光宠

像赵万里先生这样懂行敬业的版本学家,在中国是稀见的。胡道静在他的《片断回忆业师陈乃乾》里说:“老师精通版本三昧,基于见多识广,要什么样的条件才能见得多呢?似乎无非是两条,要么是当上了国家图书馆善本部的典藏人员,要么就是做了贩卖古书的书贾。”胡先生举例讲的就是赵万里和陈乃乾。事实也确实如此,版本鉴定,无非是看得多、实践多。我曾读过1958年8月中国书店特邀赵万里先生帮助提高从业人员鉴定水平的演讲记录稿,其中,他将古籍雕版印刷源流、版刻各时代特征、重要版本历年流传存佚情况,结合数十年的经验,如数家珍地加以叙述,这类经验多是书本上没有的,丰富了版本学的研究。我相信,赵先生一定是近百年来,经眼善本书最多的专家之一。今后,能超出其右者也很难再有了,毕竟没有那种条件、气候、土壤了。

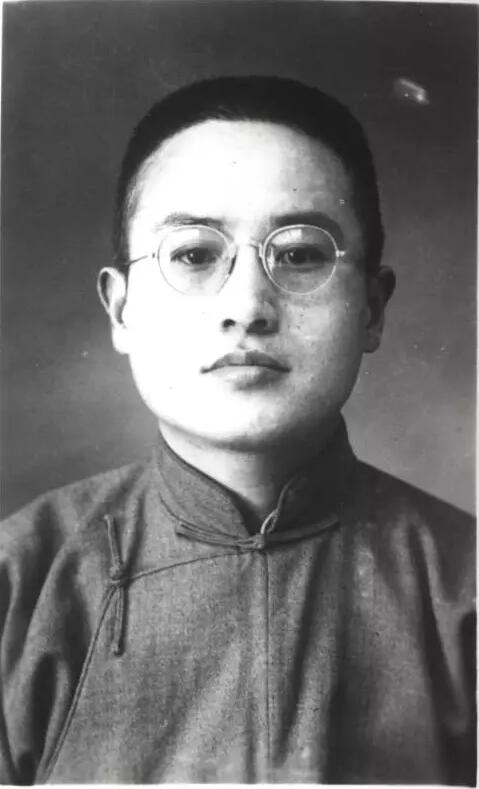

赵万里先生旧照

1980年秋,《中国古籍善本书目》编委会组织参与审校的同仁去承德避暑山庄游览时,丁瑜(前北京图书馆研究馆员)告诉我:1961年,赵万里先生南下访书,在上海图书馆善本组办公室里看见了你,回北京后就说,上图的顾廷龙馆长带了一位青年人,是在实践中培养的,使这门事业不至于后继无人,看来,北图也要这样做。丁瑜还说:自那以后,北京图书馆就开始了物色人选,曾经考虑过中国书店的雷梦水,但因年龄问题而放弃,后来又找到林小安(1944年生,现为故宫博物院研究馆员),才算定了下来。林小安后来成了我的朋友,他和我同年,“文革”后去四川大学念了徐中舒先生的研究生,毕业后并未回到北图,而成了古文字学专家。我不由想到,在图书馆里培养一位专业人员,是何等的不容易,难怪邓云乡在《文化古城旧事》中慨叹:赵先生作古后,“每一念及此,深感这是学术界的一大损失,耆旧凋零,后继学人接不上。斐云先生此一大去,版本、目录之学,几乎要成为绝学了”。

在中国版本目录学界,素有“南顾北赵”之说,南者,顾师廷龙先生;北者即赵先生。顾师廷龙先生和赵先生是在1932年11月29日由王庸介绍认识的。其时,赵在国立北平图书馆为善本组组长,编辑《国立北平图书馆善本书目》。王庸邀两人与谢国桢、向达、贺昌群、刘节、孙楷第、王重民诸先生一同午餐,几位先生都相谈甚得,一时俊彦,道牖闻见。

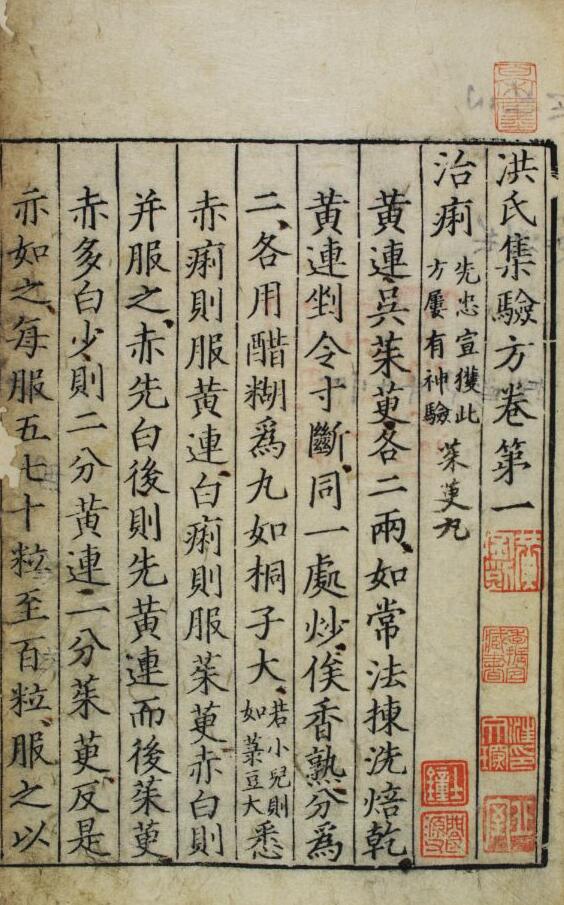

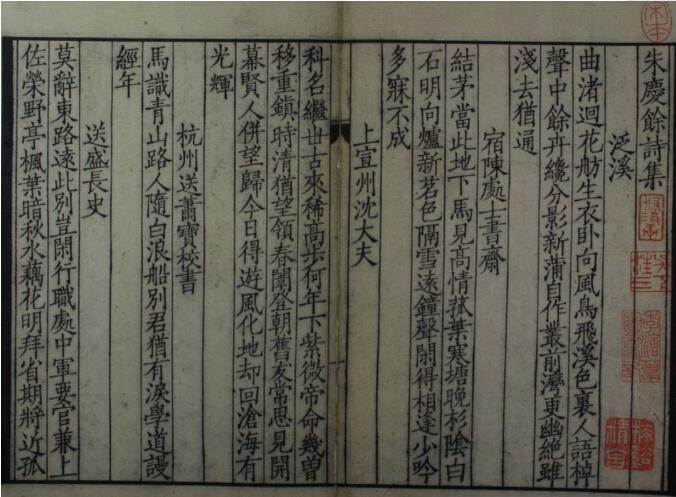

人大约都有他的两面性,不得不说,赵先生的另一面就是为了书而不顾旧日友朋的情谊。解放初期的土地改革运动,对于在农村的藏书家来说,或许就是一场劫难了。就以常熟地区的瞿氏铁琴铜剑楼来说。上世纪50年代初,瞿氏为乡间地主,其经济来源以收租为主,所以在土改时,乡政府让瞿家退租,但瞿家拿不出钱,只好将存于上海的藏书中选取部分善本分三批半卖半送给北京图书馆,三批书共500多种,另外捐了246种。这700多部书中名噪一时、难得一见的善本孤帙就有宋乾道六年(1170)姑孰郡斋刻本《洪氏集验方》,宋淳熙十一年(1184)南康郡斋刻本《卫生家宝产科备要》,宋万卷堂刻本《新编近时十便良方》,宋临安府陈宅书籍铺刻本《李丞相诗集》《朱庆馀诗集》,宋淳熙九年(1182)江西漕台刻本《吕氏家塾读书记》,宋刻本《图画见闻志》,宋刻本《酒经》等。

(宋)洪遵辑 洪氏集验方五卷

宋乾道六年(1170)姑孰郡斋刻本

入选第一批《国家珍贵古籍名录》

今藏国家图书馆

瞿氏售给北图的书价,似乎是赵先生定的,在《顾颉刚书话》中有“此次革命,社会彻底改变,凡藏书家皆为地主,夏征秋征,其额孔巨,不得不散。前年赵斐云君自北京来,买瞿氏铁琴铜剑楼书,初时还价,每册仅二三千元耳,后以振铎之调停,每册售六千元(津按:旧币,相当于人民币0.6元),遂大量取去。按:抗战前宋版书,每页八元,迩来币值跌落,六千元盖不及从前一元,而得一册,可谓奇廉。”又据顾廷龙先生日记1951年12月9日载,“赵万里、瞿凤起来,长谈”。虽不知“长谈”的内容,但应与捐献、售书有关。是月21日顾日记又载:瞿凤起来,“述赵万里昨夜议书价不谐,竟拍案咆哮”。上海人有一句话说:办起事来“急吼吼”,看来,赵先生为了北图能得到这批书,真是急了。

(唐)朱庆馀撰 朱庆馀诗集一卷

宋临安府陈宅经籍铺刻本

入选第一批《国家珍贵古籍名录》

今藏国家图书馆

这一点,郑振铎致徐森玉信也可作旁证,有云:“斐云在南方购书不少,且甚佳,其努力值得钦佩。惟心太狠,手太辣,老癖气不改,最容易得罪人。把光明正大的事,弄得鬼鬼祟祟的,实在不能再叫他出来买书了。浙江方面,对他很有意见。先生是能够原谅他的,否则上海方面也会提出意见的”。(《历史文献》第16辑,柳向春辑)

一百多年来,在中国的图书馆学界,产生了不少人杰大匠、学林翘楚,如缪荃孙、柳诒徵、沈祖荣、袁同礼、蒋复璁、刘国钧、皮高品、李小缘、姚名达、王献唐、顾廷龙、王重民、屈万里先生等,他们对图书馆的管理、分类法、目录学、版本学等都作出了重要丕绩和贡献。而在版本目录学领域里,我最服膺敬佩的前辈就是赵万里、冀淑英、顾廷龙、潘景郑和昌彼得先生,他们都是龙驹骥子式的人物,分别是北京、上海、台北地区经眼古籍善本最多的学者,他们的实践是许多专家望尘莫及的。

我以为赵先生对于北图所藏善本书是有一种特殊感情的,或许可以这么说,“文革”前北图的中文善本古籍、敦煌写经、重要碑帖拓本几乎全部经他手而入藏,至于陈澄中部分藏书自香港回归,他更是直接的“操盘手”,他是北图的骄傲和光宠。

我曾读过赵先生的《文集》,但我想他对北图最大的功德应该是在北平解放前夕,拼力保护了北图的重要典藏。那是在1948至1949年,国民党军队节节败退,国民政府匆忙撤退,北平图书馆中的善本古籍也面临奉命搬迁。在此“生死关头”, 1948年12月7日,赵先生致信郑振铎,对于“搬平馆一部分书离平”之事表达了他鲜明的态度。“弟闻讯□惧,寝馈难安”,一面向馆长袁同礼力阻,希望大事化小,小事化无,一面与向达商讨对策,并请向达觉明代函徐森玉及郑振铎求教。“如真的运台或美,后果严重,不堪设想,其祸视嬴政焚书,殆有过之”。当赵得读郑函,“令人感激涕零”,最后在徐森玉、郑振铎、向达及赵先生的努力劝阻下,终使北平馆之善本古籍得以保全,没有像南京中央图书馆及故宫之文物一样,被运往台湾。此事,赵先生认为“固我辈应尽之责也”。

陈福康的《郑振铎年谱》1948年12月7日条,乃至12月底,都没有赵先生致郑信的记载,但7日云:“蒋介石集团宣布迁逃台湾。此后,国民党当局将中央图的一些善本十多万册分三次用军舰等运往台湾。期间,存放在上海尚未运到南京的一部分书,在郑振铎等人的拖延下,留了下来。当时,徐森玉对故宫博物院的一部分文物、赵万里对北平图书馆的善本书,也都根据郑振铎的指示,采取隐瞒、分散、拖延等办法,尽量保留下来。”由此可见,赵先生于北图功莫大焉。

二十多年前,我和台湾大学潘美月教授合作编了一本《中国大陆古籍存藏概况》,其中的公共馆部分,我写了二篇,分别是《北京图书馆古籍善本概述》《上海图书馆的古籍与文献收藏》。前文的末段涉及赵先生,有云:“说到北京图书馆所收集到的善本书,不能不提到赵万里先生。赵万里,字斐云,浙江海宁人,肄业于南京东吴大学(南京大学前身)中文系。早年从王国维问学,曾在清华国学研究所任王国维的助教。1928年进入北平北海图书馆(1929年8月并入国立北平图书馆,即今中国国家图书馆)后,又佐著名版本目录学家徐森玉先生。除精于版本目录之学外,对于辨伪、辑佚等,也卓然有成。……赵万里治学严谨,著有《王国维先生年谱》,编定《王静安先生遗书》,辑有《校辑宋金元人词》,又编《汉魏南北朝墓志集释》等。赵万里在图书馆五十余年,历任北平图书馆善本考订组组长、中文采访委员会委员、采访组组长,北平图书馆编纂、购书委员会委员,《国立北平图书馆馆刊》编辑、善本部主任、故宫博物院图书馆和文献馆专门委员,并兼任清华大学、北京大学、中国大学、中法大学、辅仁大学等校讲师、副教授、教授等职。1949年后,在北京图书馆任研究员、善本特藏部主任,及《图书馆》杂志编委等职。为了采访古籍,他的足迹遍及大江南北,在江苏、浙江、福建、广东等地为国家收集了不少宋元旧本和明清罕见善本,他致力于古典文献资料的搜集、整理、编目、保存、研究,把自己毕生的精力献给了北京图书馆,他是对北图贡献最大者之一。”

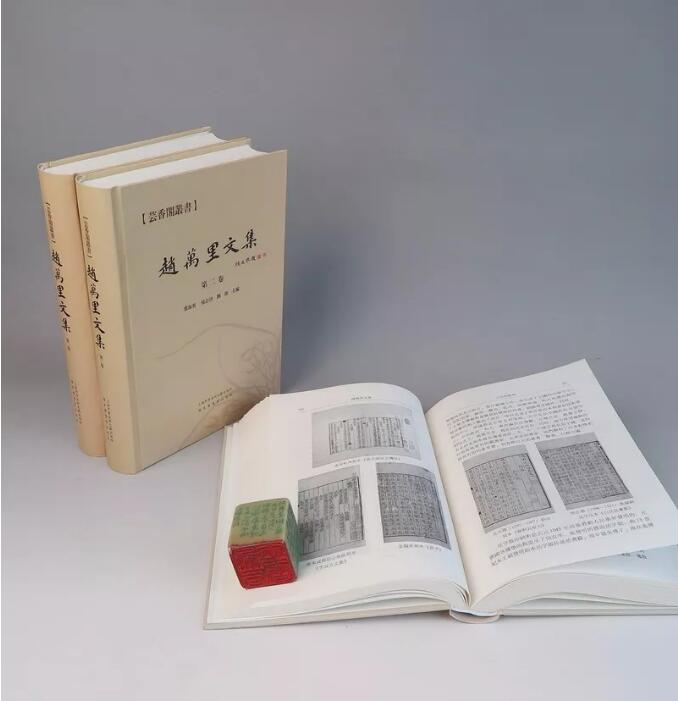

冀淑英、张志清、刘波主编《赵万里文集》

说来奇妙,我虽然仅见过赵先生一面,但是这些年来,赵先生的那张短发照片的形象,却有时会冒出来,好像挺熟悉似的,我也说不出是什么原因。前几年, 我又在天津市图书馆古籍修复基地的墙上见到了赵先生的这张“标准像”。“北图”今天能拥有那傲人的古籍善本资源,是和赵先生分不开的。赵先生虽为全国政协委员,但在“文革”中受到无数的磨难以及不公正的待遇自是不免。赵先生御鹤西归,悠悠已有37年,今《赵万里文集》已出版,人们可以从中了解赵先生的学问和贡献,我真的不希望他被人遗忘。

(转载自《藏书报》)