妙手 刘建明

18岁学修复,拥有近40年的修复经历,参与完成了敦煌遗书、《永乐大典》、西夏文献、样式雷等多个重大文献修复项目;把手里的每一片纸都看作珍宝,首创“挖镶法”保存残片,2016年被评为“全国技术能手”……在一遍遍看似“重复枯燥”的工序中,打磨着“工匠精神”。他就是国家图书馆古籍修复师——刘建明。

国家图书馆古籍修复师刘建明

30多年前,在北京图书馆(现国家图书馆),18岁的刘建明就已经开始跟着师傅张士达学习古籍修复了。“我是9月到馆,11月就被安排跟着张士达老先生学习古籍修复。刚开始对古籍修复一点概念都没有,觉得好像就是修修补补的,像个裱糊匠,可是真干起来,知道自己手底下的是珍贵文物,跟粘补其他东西时的心态就不一样了……”刘建明记得,那时候正是爱玩的年纪,一坐下就像凳子上有根针似的,老想动一动,完全无法静下心来。后来在做的过程中,发现一本破破烂烂的书通过自己的手变得整齐,有了一种成就感,慢慢就喜欢上了,而且越来越觉得有意思。

回想起这些事,刘建明最大的感慨就是:人只有知道自己要做什么,才能静下心来。“现在的年轻人比我们那会儿就好多了,现在每年都有一到两个大学毕业生到国图修复组工作,他们来之前就知道古籍修复是怎么回事,而且本身也喜欢,所以一般来说,都能坐得住。”

修复需长久实践,不是短期培训能做到的

近些年,古籍修复作为一项国家级非物质文化遗产被越来越多的人所认知和了解,也吸引了更多年轻人的参与。而国家图书馆与地方各级公藏机构,也举办了很多古籍修复类培训班,培养了很多修复人才。在刘建明看来,这是一种进步,但远远还未能达到人才培养的要求。回想起自己的从业经历,刘建明觉得正是跟着师傅的那段时间,慢慢形成了一套正确的操作办法,以及对这项工作更深入的正确认识。

张士达老先生在“文革”中被下放到江西南昌,后来虽被请到北京图书馆,但因为家人都在南昌,在带领包括刘建明在内的三人学了一年修复后,就又回到了南昌。“为了真正掌握古籍修复的技巧,当时我们还跟着师傅去南昌学了一年,经过这两年的学习,在长时间的动手操作中慢慢积累经验,才能熟练,能放心地独立进行操作。”刘建明说,以师傅带徒弟的形式,长时间跟着师傅实践,能够比较系统地学习师傅的理论和技巧,而培训班的模式长的两三个月,短的也就半个月到一个月,学的就是一点皮毛,回去就不知道怎么干了。“领导不知道他们学的程度,也不敢让他们放心上手实践,这样越不做就越不知道怎么做,也就又生疏了。”正因为大家越来越意识到培训班这种模式的缺陷,国家古籍保护中心从2014年起积极探索以国家古籍保护人才培训基地、国家级古籍修复技艺传习中心为依托,加大与高校合作力度,建立古籍保护学科体系,培养古籍保护专业人才。国家图书馆成立国家级古籍修复技艺传习中心,并在全国设立了20余家传习所,以师带徒的形式,培养古籍保护修复骨干人才。

枯燥工序,打磨“工匠精神”

古籍修复师的工作,就是对破损古籍进行修复。“就像医生给病人看病,古籍修复就是给古籍治病,让古籍重新焕发光彩。”刘建明说。从事古籍修复工作的三十多个春秋里,刘建明参与完成了敦煌遗书、《永乐大典》、西夏文献、样式雷等多个重大古籍文献修复项目。

“这本书被虫子从上咬到下,补了纸,就变高了,这时候就要捶一下。”刘建明一边介绍,一边顺手拿起喷壶,朝一本已补接好的书封喷水,用两块大理石压书板压在上面:“压上两三天,就平整了。”喷水压平这道工序看似简单,其实很有讲究。“应该用多大劲儿,喷出的水是雾状还是水珠状,为什么喷在衬纸上而不是书页上,这都是需要经验的,都会直接影响到书页的平整效果。”刘建明说。

一本古籍的修复,需要哪些程序?“建档,做修复方案,配纸,补洞,喷水压平,折页,捶平,上压力压平,齐栏,最后是装订……这个过程中,相对比较有难度的就是齐栏。古籍都有一个书框,有天头地脚,一般情况下,想要弄齐首先要把口墩齐,有些书页大小不一样,那就要把地脚的书框弄齐,这个比较考验功力,有时候你把口对齐了,栏就不齐了,栏齐了口又不齐了,都是一些需要经验技巧的活儿。”刘建明说,每一部书从拿到手到修复完成,都要经过这十几道工序。“甭管哪个年代的书籍,其分类可能不一样,但对于修补的步骤却都是一样的。”也正是这一遍遍看似“重复枯燥”的工序,才打磨出了修复者的“工匠精神”。

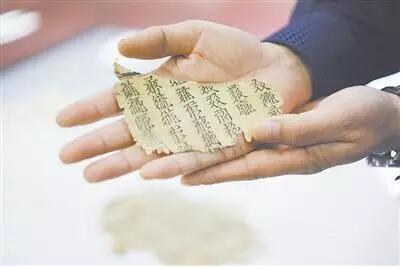

刘建明在2016年被评为“全国技术能手”,在他看来,工匠精神是一种追求,只有在认真工作中能干出成绩来的人,才能算得上具备工匠精神。在几十年的修复经历中,最让他有成就感的是在西夏文献的修复中,首创“挖镶法”进行残片的保存。“西夏文也是方块字,看着好像都认识,其实哪个字都不认识。事实上,全国懂西夏文的人加起来也就十来个,所以在修复中,大片的修复完成后,剩下的残片就需要先集中起来存放,等专家过来,辨别清楚才会进行复位粘贴。”刘建明介绍说,以前遇到这种情况,比如修敦煌遗书的时候,是把残片集中到一个文件袋里,但这样处理既占地方还不好看,所以在做西夏文献修复的时候,他想了个办法:根据残片大小,先在线装书的书页中“挖”出相应区域,再把残片“镶”进去,这样保证了书页的基本平整,不会像粘贴剪报一样凹凸不平,而且美观又便于翻阅。

集中精力、耐住性子,才会有成果

古籍修复不是个轻松的活儿,长时间的伏案细致工作,对于颈椎是很大的损伤;注意力高度集中地盯着一个小地方,眼睛也极度容易疲劳;此外,书籍发霉絮状以后,一旦拆开就会有很多纤维散发出来,肉眼看不到,可是进入口鼻是极为难受的……所以,对于修复者来说,最重要的就是对自己的工作有正确认识。“修复师就是古籍医生,医生给人治病,我们则是给书治病,通过自己的手把书修好了,那就是一件特别高兴的事儿。”刘建明说,现在国家对保护和修复非常重视,无论是工作环境还是工具设施都尽量做到最好,这种伤害也就减少了很多。“以前做修复就是拿个碗、拿根笔,补书的时候有那种小眼,放桌子上看不见,得拿起来对着灯光或日光才能看到,现在有了透光板,把灯一开,直接就能看见,很是简便。”

除此之外,修复过程中所使用的一些材料,比如糨糊,以前都是修复师自己洗,“要先去掉面筋,只剩下粉子,再拿水冲一下”,现在已经有了现成的粉子,“这样一来就节省了一些程序,提高了效率”。刘建明说:“补纸也是这样,以前我们留了一些老纸,但肯定是越用越少的,现在就是使用一些厂家做旧的纸,他们会使用一些矿物质颜料进行染纸,尽力保持颜色上的匹配,还能保持长时间不褪色。”

与以前相比,现在的古籍修复条件已有很大改善,很多过程变得简单,但唯一没有变的就是:要做好古籍修复,就要有耐心,能够坐得住。“做古籍修复需要注意力高度集中,有时候一坐就是几个小时,静不下心来,十分钟起来一次,这活儿就干不好。”刘建明开玩笑说,“古籍修复者虽然都是好性子,但每天跟古纸打交道的并不代表是老古板,工作中能静下来,生活中能玩起来,才有意思。”刘建明平时喜欢钓鱼,这可以说是更能练性子的活动,用他的话来说,刚开始是鱼钓人,后来才是人钓鱼,“就跟修复一样,耐住性子才会有成果”。

(转载自《藏书报》2018年第5期)