赵嘉福先生,今年七十四岁,从事古籍修复工作已经五十多年。近十年来,赵嘉福先生一直是“中华古籍保护计划”的亲身参与者和古籍修复人才的培养者,先后担任了国家古籍保护中心古籍修复培训导师,复旦大学中华古籍保护研究院教授,以及重庆图书馆、辽宁省图书馆传习所导师,为全国古籍修复人才培训做出了重要贡献。师从赵嘉福先生的古籍修复人员现已遍布大江南北,现将师从赵嘉福先生的两位古籍修复学员学习感想刊登于此,以飨读者。

章子晴|| 念念不忘 必有回响

一、初识赵老师——74岁高龄的“工作狂”

早上八点三十分,我到达辽图古籍修复中心时,赵老师已经进入工作的状态了。“工作狂”,是赵老师给我留下的第一印象,也是一个星期的学习中最为深刻的印象。工作时的赵老师看起来一点儿都不像得过重病的七十四岁老人,他像年轻人一样充满干劲儿,体力充沛,不知疲倦。

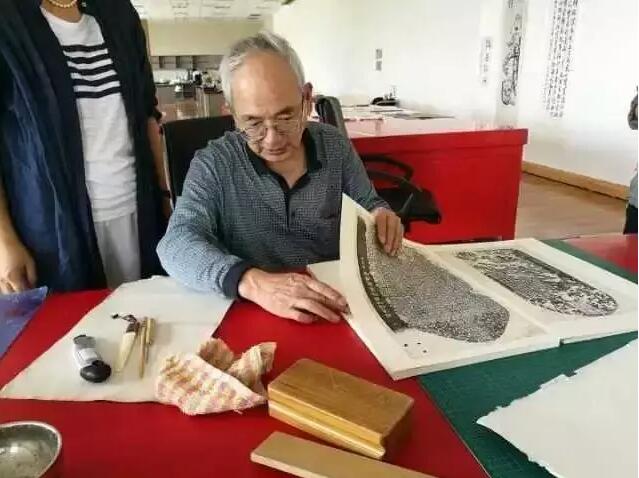

赵老师的字典中仿佛没有“休息”二字。传授碑帖修复的技术,他先是口头讲解了碑帖修复的技术理论,然后亲自动手为大家一步一步的做示范。看过示范后,大家开始实践,他四处走动,充满耐心的一一指导,解决大家实际操作中遇到的一些难题。整个上午,赵老师没有坐下休息,为赵老师泡好的茶水凉透了,他都没有时间喝上一口。吃完午饭,大家劝他到沙发上坐一坐,去躺椅上歇会儿,他挥挥手,带领大家开始了下午的工作。裱画,他要亲自登高梯子上墙;刻章,他从来都是一气呵成。我从未见过工作如此严谨认真,又充满热情的人,这让我很受震撼。

二、听赵老师讲那过去的故事

在干活的间隙,赵老师给我们讲了很多他年轻时的经历。赵老师小时候喜欢音乐,学二胡,后来因为机缘巧合才进入上海图书馆,被分配到古籍修复组。老先生讲,现在年轻人好像都提倡爱一行干一行,但那时候国家提倡年轻人干一行爱一行,所以他就放下音乐,投入到古籍修复的事业中。

赵老师回忆起他当学生时的经历,十分感慨。他讲过去学习古籍修复,不是现在这种科班教育,而是师父带徒弟的形式。他的师父是有近代碑刻圣手之称的黄怀觉先生。赵老师讲,传统的师父带徒弟,师父是不会手把手教的,甚至话都很少说,也不许徒弟提问题,一切知识技巧,全靠徒弟自己参悟。一个是因为旧社会留下的习惯,老话说“教会徒弟,饿死师父”,师父怕徒弟把自己的看家本领全学去,抢自己饭碗;另一个是因为做活需要精神集中,说话、徒弟提问题容易打断思路,影响师父做活。所以做徒弟的,要时刻细心观察师父做活时的一举一动,牢记在心,并且要会独立思考问题,自己寻求答案。传统的师父带徒弟法,有利也有弊。有利的是这样学成的徒弟,知识掌握的非常牢固,经自己思考得出的答案几乎终生不忘;但这种学习方法也有很大的弊端,那就是学习周期特别长,一个徒弟要好多年才能学成,而且并不能完全掌握师父的手艺。

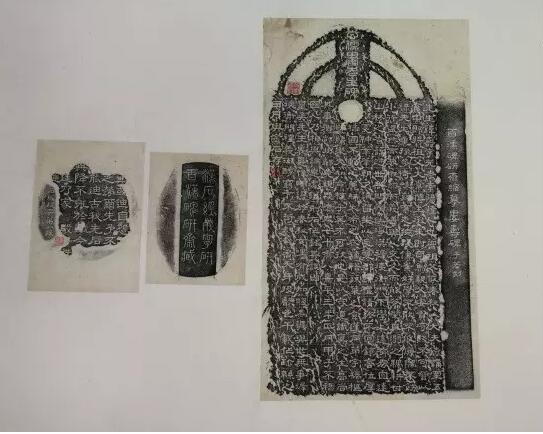

赵老师说,他是个观念很新的人,教学生从来不会留一手。他非常希望学生能把他的手艺全部学会。所以他在教学中不摆传统师父的架子,与学生平等相处,上课时是老师,下课了就是朋友。他还特别喜欢学生向他提问题,他说学生能发现问题,就说明这个学生上心了。在这次学习中,我有个问题百思不得其解,于是向老先生请教:我见过的石碑都是很大的,为什么这本石碑的拓片只有巴掌大?老先生很高兴,为我详细的讲解了古人如何在砚台的背面和侧面仿照汉碑雕刻出缩小版,这本拓片就是这种缩小版仿汉碑拓出来的。他自己也尝试过在砚台的背面仿汉碑雕刻。我恍然大悟,老先生讲到兴奋处,还站起来带我去看几张不同的拓片,一一介绍。没想到我提出的小小问题,老先生竟如此认真的对待,这让我非常感动。

三、无他,但手熟尔

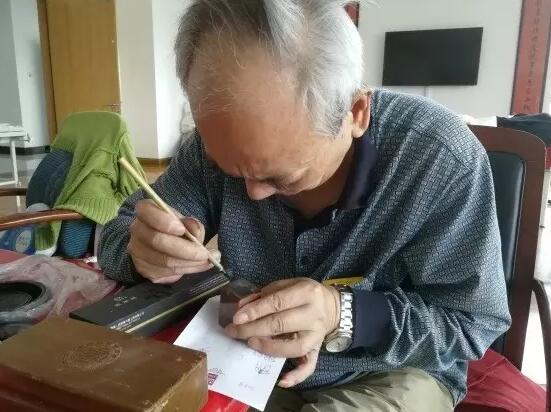

一天下午,赵老师拿出一块红色长方体石头,坐在桌前开始描画,我凑过去看,老先生告诉我他要刻章。他先用毛笔蘸墨,在石头的截面上勾画出要刻的四个字。截面很小,所以每个笔画都非常细小,离得稍远就很难看清。老师手很稳,一点一点的勾完四个字。我问老师,您年纪大了,视力还很好么?赵老师说,视力已经远不如以前了,但视力不好不会影响刻章,他已经刻了一辈子章,现在刻章更多的是靠感觉,或者说是手感。老先生刻章是一气呵成的,一刀下去就是一个笔画,无可更改。我站在旁边大气不敢出的看着,生怕影响了先生,一会儿功夫,四个漂亮的篆体字就刻成了。这块红石头刻上了字,仿佛立刻有了灵魂,不再呆板单调,我亲眼看到奇迹在眼前发生。赵老师与我讲,一般人刻章,刻完之后会马上印出来看,哪里不足再进行完善;但他坚持只刻一次,不做修改,因为第一次刻就要刻得尽善尽美。

在赵老师身上,我体会到了《我在故宫修文物》中强调的工匠精神。所谓工匠精神,就是指工匠对自己的产品精雕细琢,精益求精的精神理念。古籍修复最需要的就是这种工匠精神——严谨、一丝不苟、耐心、专注、在专业领域上不断追求进步。具备了这些精神,古籍修复的工作才能做好。

四、七十从心不逾矩

子曰:“吾十有五而至于学,三十而立,四十而不惑,五十知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”虽然这段话讲的是孔子自身学习和修养的过程,但我觉得最后一句用来描述赵嘉福老师高超的古籍修复技术也十分恰当。

观看赵老师演示修复碑帖和重新装裱旧字画,他的每一个动作似乎都十分随意,但细细想来,其中饱含着古籍修复方方面面的规矩。老先生翻动很长的一幅画时,一定先把画卷起来,然后再翻。每次翻面他都不厌其烦的卷一次。后来他说这是为了防止翻面时人手里拿的这端翻过来了,画的另一端没翻过来,中间扭曲造成画纸褶皱甚至是撕裂。他用糨糊的时候,旁边一定要准备一块毛巾随时擦手,他说这是怕手上的糨糊沾到字画上。这样的例子不胜枚举,五十年如一日的细心和严谨,使得这些细节早已融入了赵老师的习惯中,所以他可以做到“从心而不逾矩”。

五、念念不忘,必有回响

赵老师说:“什么事情,你坚持个几十年,不停琢磨,最后自然就会出成绩。”他从十几岁进入古籍修复领域起,从未停止过前进的脚步,不断探索,取众家所长,终成国内为数不多的同时掌握古籍修复、碑刻传拓、碑帖书画装裱等技术的大家。而已经七十四岁的老先生,没有停止前进的脚步,他说:“只要我能动得了,就会一直干下去,除非躺在床上不能动了。”他这些年逐渐把重心放在培养学生上,他培养的学生遍布全国各地,成为了各地古籍修复的中坚力量,有的已经成为师父,带自己的徒弟了。可以说赵老师的一生都贡献给了古籍修复事业,无论是他高超的技术还是培养出优秀的学生都说明——念念不忘,必有回响。

在这一周的学习中,我惊讶于他对工作的热情,震撼于他精湛的技艺,感动于他对学生的悉心培养。我第一次如此近距离的与大师接触,收获的不仅仅是古籍修复上的一些知识,更重要的是体会到了真正的工匠精神,真正的“择一事,终一生”。

宋文睿||书香匠心

经过在辽宁省图书馆古籍室一周的学习,我收获了很多知识,也结识了很多出色的老师,同时这么近距离的接触古籍也让我加深了对古籍的了解,增强了对古籍的兴趣。

我们去学习的时候,古籍室的老师很热情的接待了我们,并且对我们的疑问也很耐心的解答。 这次省图古籍室的老师们修复的是珍贵的清朝拓片,丛老师说:“这么珍贵的书平时都不敢让我们修,这不上海的赵老师来了,才让我们在他的指导下修。”接着,丛老师便开始了她的工作。

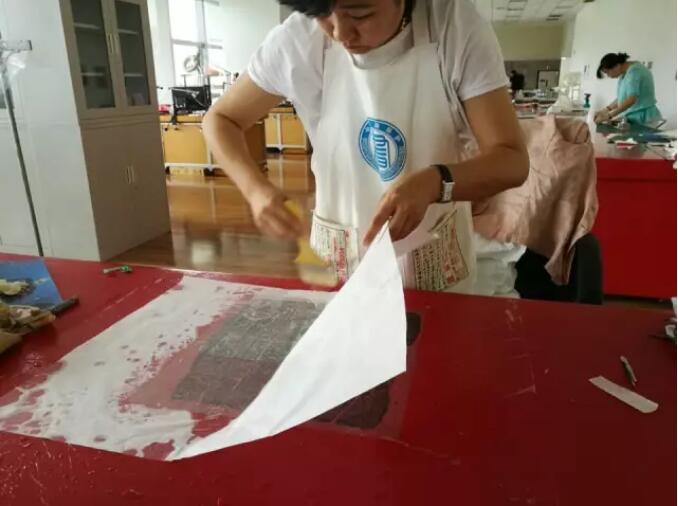

首先,丛老师在平整的桌面上铺了一张下方中间位置画有十字的纸作为基准纸,接着又在基准纸上铺了一块干净的塑料布,然后丛老师拿起要修的书页,并把书页的中线对准基准纸,将书页的正面扣在塑料布上。

丛老师让我们打来一盆热水,老师将两条毛巾盖在书页上,并将热水浇在了毛巾上。捂了大概二十多分钟,老师把毛巾取下来,开始一层一层的揭旧纸。一页书除拓帖的宣纸外一共还有六层纸。前四层老师基本都是直接揭下来的,但到了靠近书芯的两层就要很小心翼翼了。因为怕弄破书芯,所以只能小心的揭一块,然后其他的部分用手一点一点的戳下来。

最后,塑料布上只剩下书芯,就要开始重新将新纸贴回去,一共也是要贴六层,第一层要贴一整张宣纸,第二层要分别贴书芯和外框的部分,第三层和第四层和都是贴两个半张宣纸,并且两个半张中间要留一小条缝,方便折叠,最后第五层和第六层再各贴一整张宣纸。宣纸和宣纸间要用刷子沾稀浆糊贴死,而假如书芯有破损,则要用颜色相同的纸撕成和缺口类似的形状贴上。到这,俢书页的过程就基本完成了。

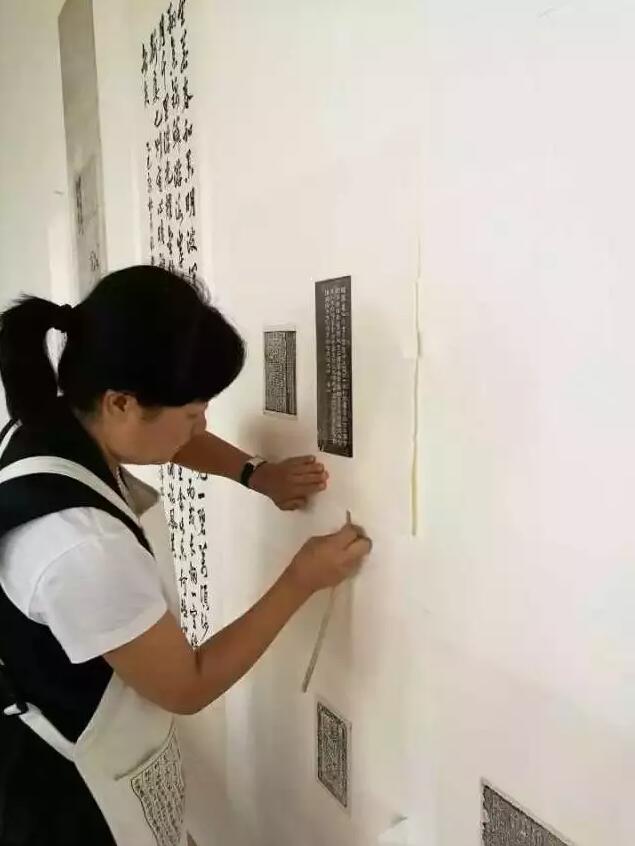

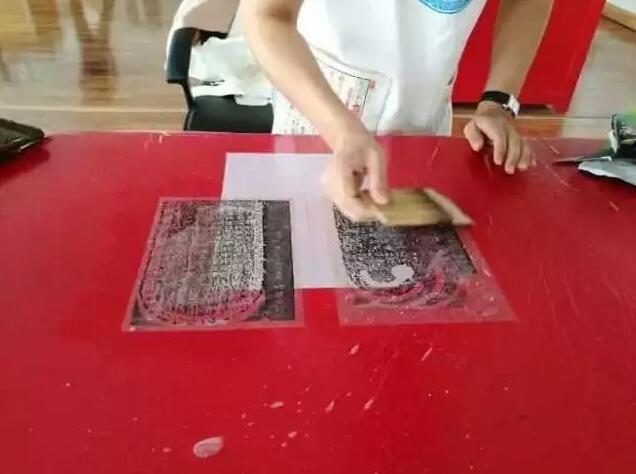

接着,老师在贴好的宣纸上放了一张吸水纸,并拿硬刷子垂直于纸面反复敲,尽可能的将宣纸上的水吸干。水大部分吸干后,丛老师拿偏干一些的浆糊刷在纸的边上刷,并撕一小块纸贴在边口,作为切口然后拿起塑料布将宣纸贴在了裱墙上,接着老师又拿起了硬刷子,在塑料布上使劲的敲,直到纸与墙完全贴死,老师才慢慢的将塑料布撕下,最后洗干净所有工具,进入下一张书页的修复。

书页在墙上晾了一两天,起纸时老师们拿着木制的起子,从切口插进去沿边将书页起下。所有书页都修好起下后沿着中线用竹签折起来,以让书页折的更平整。

接下来便是裁剪了,上海的赵老师亲自为我们演示了书页的裁剪,老师拿了一张原书的旧纸,比着大小,在展开的书页的底边要裁掉的位置拿锥子扎一个眼,然后将书页折上,在扎的眼上将第二层纸穿透,再拿直尺沿着两个眼裁掉。最后在将书页放整齐放到机器中切齐,在在书页边上刷上浆糊。切时,古籍是分天和地的,书页上边的留白是天,下边的是地,天和地的比例大概为3:2。老师说这样做出来的书才好看。古籍从开始的充满污滞到现在修复后如同新书,变化可谓脱胎换骨。

记得第一天去时,丛老师一个上午就只修完了一页书,古籍修复是很需要耐心的,同时也是很需要力量的,比如拿硬刷子垂直敲时真的很费体力,还有老师们压纸的铅块,古籍室的每个老师和已经七十多的赵老师都能很轻松的拿起来,而我们要用两只手费了很大劲才能提起来一点。

很幸运这次看到了古籍修复的全过程,唯一遗憾的是没能看到拆书和订书的经过,但依然收获很多。上海的嘉福老先生真的是很厉害,别的老师不敢动的地方或遇到的让人慌乱的问题,他都能很冷静很轻松的解决。也许,这就是积累的多了,艺高人胆大。这次的学习让我更加了解古籍,了解古籍修复。也许有人说修古籍很枯燥,但在我看来,古籍修复很有趣的,而且越接触越有趣。古籍是我过传统文化的载体。古籍保护,功在千秋。希望更多人能够关注古籍,了解古籍,了解之后,也许你也会爱上它。