来源:国家古籍保护中心

日期:2017-06-02

作者:彭学云

我国著名藏学研究专家、国家图书馆研究馆员黄明信先生于2017年5月29日在北京逝世,终年99岁。为深切悼念黄明信先生,特叙此文。

作者/ 彭学云

借诗人杜甫的“随风潜入夜,润物细无声”的诗句来表达我对曾经工作过的北京图书馆以及有幸投在黄明信先生门下学习、工作的感恩。30多年的时间流逝并没有消磨掉我对先生的记怀,至今仍历历在目。先生乐期颐之年,思维清晰,精神矍铄,潜心学问,笔耕不辍,为我辈楷模,乃学界之幸事。

一、好嘛,我们在一起工作了

1986年初夏,我和丹珍卓玛等四位毕业于中央民族学院学习藏、维吾尔、哈萨克语言的学生到北京图书馆报到。之前,我对将要去的单位——北京图书馆善本部少数民族语文典籍组进行了一些了解。对北图的久远、善本的厚重、民语的独特已熟于心。但对于工作人员,除了敬仰以外没有多少了解。

20世纪80年代的北京图书馆

当时的北京图书馆坐落在北海西沿的文津街,与中南海隔路相望。大门朱红,红墙绿瓦,石狮威武,白玉横砌,绿树成荫,古朴的图书馆掩映其间。走进一号楼向左的一间办公室,门的上方挂着写有“中国少数民族语文典籍组”的绿字牌匾。推门而入,一间不大的方形办公室里摆放着七八张办公桌。室领导王梅堂先生把我们向大家一一作了介绍,当介绍到藏文小组时,只见王梅堂先生的声音小了许多,神态十分恭敬,“这是黄先生”。一位脸色红润,头发灰白,戴着眼镜的老者抬起头,看着我们微微一笑,轻声说道:“好嘛,我们在一起工作了。”这就是我和黄先生的初识,自此结下了一生之缘。

二、熟悉馆藏是业务的基础

报到后,别的同志去享受学生时代的最后一个暑假,陆续离开了北京,我则想尽早熟悉业务,就开始正式上班了。王梅堂老师让谢淑婧老师带我从图书馆学最基础的工作开始,熟悉藏文藏书,逐步了解馆藏情况。黄先生曾对我说,熟悉了解馆藏是做好业务的基础。谢淑婧老师是“文化大革命”前中央民族学院藏文专业毕业的大学生,分配到西藏工作近20年,在语言、文学、历史等方面都有十分深厚的造诣,协助黄先生对馆藏藏文典籍的登录、分类做了大量工作,深得黄先生的赏识。由于业务工作的需要,藏文小组的编目登记业务主要在一号楼下面的书库里。黄先生平时在一层办公室做藏文书函目的分类研究工作,谢淑婧老师和我则在地下书库做函目登录造册等工作。

我之前也在一些图书馆见过图书之多,但没见过北图善本特藏部民族组典籍藏书的“奇”和“多”。善本特藏部书库与民语组书库都在地下室,汉文善本典籍装帧各异,磁青色的外套配上乳白色的骨别锁,放在齐整的木质玻璃柜中,显示出典雅与高贵的气质。

过一道门后,便是我们民语组的书库了,这里的典籍在外观上与汉文善本典藏完全不一样。满文典籍大小厚薄整齐划一,外套青灰,一派皇家的尊严;蒙古文、藏文典籍则大小不一,大者60-70厘米长,短的则只有10多厘米,但摆放有序,一排排书柜装满了灿烂的文明,书脉就在这不同的文种中传承、流淌。

每一个书柜都有一个序号,不同的序号又代表一个文种。按传统的藏文字母排列藏文古籍的办法已不适应图书馆馆藏典籍入藏要求,黄先生根据藏文古籍的版本规模划出序号。如藏文古籍北京版为0001-1000,塔尔寺版为2000-4000,以此类推,德格版、纳塘版、拉萨版以及其他版本都有一个序号(由于时间久了,具体版本所对应的序号已忘记,这只是大意而已),在序号下每一函一个号,有的一函书里有若干个子目,子目同样按下位类标注序号。这样按序列区分标注,既符合现代图书馆藏书要求,又能区分不同的版本,同时保留了藏文古籍传统分类的特殊标识。版本、函册序号的设置为今后馆藏图书的入藏预留了广阔的空间和可控的库区配备。这些馆藏就像一架架“书山”,一片片库区紧紧相连,一排排书柜一眼望不到头,一函函古籍静静地排列于书柜中。人在书库里有一种敬畏之感,敬畏文化的力量;也有一种恐惧,恐惧稍有不慎,四周的书籍把自己碾得粉碎。

尽管有如此清晰明了、分门别类的方法,但我还是经常“晕路”,常常找不到某一函书的具体位置。而黄先生则不同,他可以不下书库,在一张卡片中用铅笔写出某一函书在某区某排某柜某层某号。我拿此卡片才能将书取出。黄先生已将各种版本的书籍画成坐标存于胸中,要是没有对书籍的热爱,没有如海的知识是做不到的。远远望去,先生在书库中的沉思、凝望,仿佛在与书对话,在交流着什么、在探讨着什么。他们之间是那么和谐,那么默契。我深信先生就是一部书、一座藏书楼、一座图书馆、一座书山。

三、“咱们”与“我们”

先生平时话不多,见同事向他问候打招呼,他总是以微笑作答。北京图书馆当时有1500多人,称“先生”者只有两人,一是黄先生,一是善本组的冀淑英(女)先生,再有才是后来调到图书馆当馆长的任继愈先生。那时我才知道“先生”二字在图书馆的分量,在我的心中,“先生”的称谓也远远超过字典中所规定的那种意思。

先生给我上的第一课是关于“咱们”、“我们”的区别。一天,我正与几个年轻人说话,口中总是“我们、咱们”地混用,其时我也分不清楚它们之间的区别。在四川生活时,极少用“咱们”这个词,以为“我们”等于“咱们”,几年大学也没有把它们搞清楚。黄先生听完我们说话后,抬头微笑着说:“你们说话中把‘我们’与‘咱们’混着用,指代不清,‘咱们’是指自己一方,只有对方意见与自己意见一致后,表示亲近、认可时才可用‘咱们’;而‘我们’是包括与自己意见不一致的对方,它所指大于‘咱们’。”

当时整个办公室都静下来听先生讲话,我们几个年轻人都愣在那里,红着脸默默走开去。他们心中怎么想的不得而知,但我却铭记到如今,这是我走向“学问”的第一课、怎样工作的第一课。

2009年,黄先生来国家图书馆新馆庆祝建馆100周年

1988年,随着善本部搬迁新馆工作的结束,我们民族语文组的办公条件和馆藏条件都有了很大的改善。办公区、阅览区、库藏区的功能都具备了,馆藏各文种的古籍、善本、新书、报刊安放在不同的区域,各种业务正常开展。黄先生仍然骑着他那辆破旧的自行车,像在旧馆上班一样风雨无阻,准时上下班。照常做着他的学问、搞着他的研究。

四、两位先生

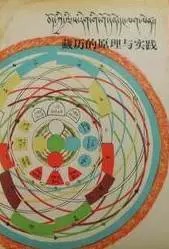

《藏历的原理与实践》是黄先生著作中很重要的一部关于藏族历算学研究方面的专著。该著作包括两类内容,一是藏文原著及其汉文译解以及实例的演算;二是汉藏两种文字的研究论文。这部重要的关于藏传时轮历时宪历译解的专论是藏历理论研究和实例演算方面的里程碑。任继愈先生2007年12月在国家图书馆红厅举行的《黄明信藏学文集》出版座谈会上讲道:“黄先生在藏历天文历算方面的研究成果,50年内无人能超过他。”

在“恭贺黄明信先生九秩华诞及《黄明信藏学文集》出版座谈会”上发言

任先生和黄先生彼此敬重,相知相敬,他们的友谊源于20世纪30年代的西南联大时期。任先生到北京图书馆做馆长后,邀请黄先生为他主编的《中国佛教史》丛书写《吐蕃佛教》,那时常见两位儒雅的老者为书中的某些问题轻声地交流着什么,从未见过他们之间大声说话。如任先生有事找黄先生,一定亲自到黄先生所在的民语组办公室,而不是以馆长的身份把黄先生叫去。谈完事任先生离开时,黄先生一定要送他出了大门,望着任先生远去才回。同样的,黄先生若有事,也一定到任先生的办公室,谈完事,任先生也一定送黄先生到电梯口,直到电梯门闭合运行才转身回到办公室。他们那一代人的学识、学养自不待言,就是道德风范也令世人敬仰,他们以行立德、以志立功、以书立言,是为当代圣人。

2004年9月在国家图书馆

民语组搬到白石桥路新馆时,黄先生已70多岁了,身体很好,生活规律,每天按时上下班。中间操时,他会做一套气功吐纳的功课。午饭在单位食堂吃,且饭量极好,不挑食,饭后回家休息一会儿,下午照常上班。先生的长寿与他健康的心态、良好的生活习惯和勤于思考、潜心学问、善于学习有关吧。大概是1988年前后的某一天,先生的办公室一上午都无人,这在先生来说是少有的事。下午上班时,先生来了,我问先生是不是有什么事,先生笑答:“我在学打字呢。”那时,一般称电脑为计算机,还是个新鲜玩意儿,见过的人很少。听先生说,他买了台“286”计算机。从此后,先生的研究著述全是自己在电脑上完成录入、排版、修改,直到今天仍是与互联网相伴。

五、执手前行

民族语文组隶属善本部下的一个科室,收藏着全国所有民族文字的古籍文献和现代期刊报纸,藏品丰富,特色突出,是研究各种民族文字、语言、历史、宗教、地理等不可或缺的史料宝库。民语组设有满、蒙、藏、维、哈、朝、彝和其他小语种以及报刊阅览室。藏文小组有黄先生、谢淑婧老师、丹珍卓玛、东主才让和我,是各小组中人数最多的一个。先生在图书业务研究和藏学研究方面做出了突出的贡献。《北京图书馆藏文古旧图书著录暂行条例说明》就是黄先生、谢淑婧老师、丹珍卓玛同志合作完成的。该条例的完成对图书馆藏藏文古籍图书的编目、分类、入藏等具有规范性的作用。该条例分为:甲·总则;乙·大藏经的目录;丙·文集部目录;丁·综合部目录;戊·书名的著录;己·著者名称的著录;庚·分类法问题;辛·各部类目录卡片所应著录的项目总表;壬·评介几种西藏文献目录;癸·例片;藏文典籍分类方案。特别是藏文典籍分类方案的施行对指导规范藏品分类入藏有十分重大的意义。中国藏学中心图书馆、民族宫图书馆、中央民族大学图书馆都来人请黄先生亲自面授。该方案的施行起到了很好的示范作用。

2009年7月,在国家图书馆少数民族语文组

黄先生治学严谨,为人谦和。先生精通史学、佛学、藏学、历算、图书馆学及藏、英、汉语言文字,对后辈好学者不倦地提携与帮助,培养了一批批各学科的人才,无论是民语组内研究各文种的同事,还是汉文善本、敦煌、舆图、经石等部门的同志前来请教,或是馆外其他科研单位、大专院校的同志来求证相关学术问题,都能得到满意的解决。

先生有个习惯,如向他请教问题,一定要写在卡片或其他纸上递给他,他会认真地细读你所提的问题,然后作答。如有个别问题,他不能马上作答,或许是不肯定或不知道,先生就在卡片上用铅笔标出记号,并把卡片留下。几天后,他会在另一卡片上写上你所提的问题应该去看什么资料或什么书,甚至标出具体的页码。卡片给你后,你以为此问题就算结束了——不,几天后先生会问你看了这些资料后是否解决了你的问题、你的观点是什么。听了你的回答,先生才提出自己的看法。大家风范尽在平凡小事中。先生就是我的字典、路标,无论先生的学养、道德,还是先生对人生的态度、对事业的贡献,都是我辈后学的楷模。

作者彭学云先生与黄明信先生,摄于2013年6月

1997年,我调离北图,离开了我追随共事12年的先生和诸位同仁。在新的工作环境中,没有了先生的指导和督促,一度变得懒散懈怠,至今追悔莫及。一生欣慰和荣幸的是在北图工作的12年、与先生共事的12年!

今,先生驾鹤西去,心送先生一路走好!

鞠躬