来源:国家古籍保护中心

日期:2017-05-12

作者:北京大学图书馆研究馆员 姚伯岳

编辑:赵洪雅

“梦想与使命”——我与北大图书馆古籍未编书的不解情缘

我是北京大学图书馆的一名古籍编目员,具体岗位是编目总校,也就是校对其他编目员的编目记录。我有一个梦想,就是有一天,北大图书馆收藏的所有古籍都被很好地编目整理,装进贴着美观书签、古朴而典雅的函套里,一排排整齐规则地码放在散发着原木清香的书柜中。它们将享有长久的生命,延续着中华文明的血脉,直到永远……我冥冥中感到,这就是我的使命,我似乎就是为此而到这个世界来的。

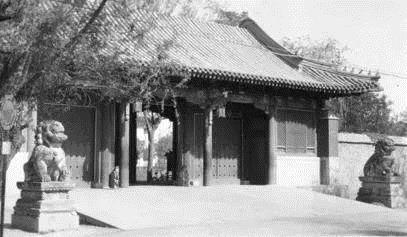

北京大学图书馆

不知从何时起,就有了北大图书馆馆藏古籍150万册的说法。这个数字在全国高校图书馆中排名第一,在全国图书馆中名列第三。但直到20世纪80年代,竟仍有超过三分之一的馆藏古籍尚未编目!探究其原因,大致有四:

1民国时期有意不编目

民国战乱频仍,列强环伺,家底一旦暴露,珍贵的古籍就可能不保。为了避免军阀和帝国主义的强取豪夺,那时的图书馆人出于爱国爱书的原因,并不急于为古籍编目。

2大量的复本、小册子及特殊类型古籍当时规定暂不编目

3古籍屡经搬迁造成次序散乱,已编书变成未编书

1952年院系调整后,北大从城里搬到燕京大学校园,与燕大图书馆合并的北大图书馆同时还接收了中法大学、中德学会等机构的藏书,因书库空间紧张,便将老式楼房的顶层阁楼当作书库。但老式楼房的楼顶每隔若干年就要翻修一次,藏书搬来运去,几经折腾,原来编有简目的古籍最终变得杂乱无序,无法利用,沦落成了未编书。

燕京大学旧影

4政治运动不断,没有条件编目

新中国成立后直到“文革”结束前,由于客观环境限制,无法组织和开展正常的古籍编目工作。

20世纪80年代,为了解决多达60多万册的未编目古籍,北大图书馆一度配备了人员齐备的古籍编目班子,用了六七年的时间,整理编目了16万余册的古籍。但由于书库空间饱和以及工作重心的转移,20世纪80年代末期,这项极有意义的工作又陷入了长期停顿的状态。

我于1980年考入北京大学图书馆学系,1984年考取该系图书馆古籍整理研究方向硕士研究生,师从郑如斯教授。1986年底毕业留系任教,讲授《图书馆古籍编目》和《版本学》等课程。

1985年秋季,郑如斯老师就安排我和同学顾红、张纪亮三人,在北大图书馆进行为期两个月的研究生专业实习,共完成650余部古籍的编目。从那时起,我就发自内心地爱上了这项极具学术性的图书馆工作。此后,我每周都要抽出一二天时间到北大图书馆做古籍编目工作,直到1988年未编书编目工作因故停止。但我发誓,一旦北大图书馆重新开始古籍未编书的编目,我就会立即调到图书馆专门从事此项工作!

1998年,北大图书馆新馆扩建完成,配备了4000多平方米的古籍地下书库和宽敞明亮的古籍阅览室。我意识到,我履行自己诺言的时候到了!于是1999年初我便从信息管理系调到北大图书馆古籍部并担任分管古籍编目的副主任,开始了我的图书馆员生涯。

姚伯岳老师从事古籍搬迁工作

一进图书馆,我首先面临的任务不是编目,而是搬家。我带领同事们不但要将已经存放在总馆各处的已编目古籍搬入新馆,还要将分散在全校各个老式建筑如俄文楼、红二楼、红三楼、外文楼等楼顶的未编目古籍统统搬运到新馆,集中放置在古籍未编书书库中。搬家的任务是如此繁重,前后竟然花费了整整一年的时间!由此,我也深深地感受到了中国古籍的浩如烟海。

接下来进行的是已编目古籍的计算机回溯编目工作,同时设计制作了专门的北大图书馆古籍著录系统及其发布系统“秘籍琳琅”,初步建成了北京大学图书馆古文献资源库。随后又联合其他高校图书馆建成了“学苑汲古——高校古文献资源库”。直到2005年秋天,才终于重新开始了古籍未编书的编目。

古籍编目的过程是复杂而艰辛的。古籍及其函套上长年积攒的灰尘要靠我们编目员自己吸尘去除,散乱的古籍要一函函、一册册地配齐,破损严重的古籍要甄别修复,没有函套的古籍要新做书套,函套上的书签要自己设计、打印、粘贴,版本要鉴别考证,古籍上的藏章印记要辨认著录,要做主题和分类的标引,要给出典藏号中著者的四角号码,书目记录要挂接电子扫描的书影图像……脑力劳动,体力劳动,兼而有之;简单环节,复杂环节,样样不能少;工作的脏与累,外人不能体会;其中的甘苦,也唯有编目人自己知道。

繁重的古籍整理、编目工作

时光荏苒,一转眼8年过去了,我们已经完成了3万多部30多万册未编目古籍的原始编目,发现了大量有价值的古籍品种和版本,提升了北大图书馆藏古籍资源的价值和地位。我作为编目总校,认真审校着每一部书的编目数据,同时也纠正着以往编目记录中的各种著录错误。无疑,新的编目数据质量较以往有了大幅度的改善,我个人和我的编目同事们也在工作中得到了业务素养和知识技能的全面提高。

如今,北大图书馆未编目的古籍还有近20万册,而且类型多样,残缺散乱极为严重,编目到了真正的攻坚阶段。展望前景,有喜有忧:喜的是新的古籍图书馆即将拔地而起;忧的是古籍编目后继乏人。我深感自己责任的重大!历史的经验告诉我们,只有在和平安宁的年代,古籍才可能得到精心的整理维护,才可能有稳妥的归宿。我因此更加珍惜今天的美好时光,将会更加努力工作,争取早日实现自己的梦想!