来源:国家古籍保护中心

时间:2017-01-25

作者:中华书局编审 柴剑虹

编辑:赵洪雅

作者 柴剑虹

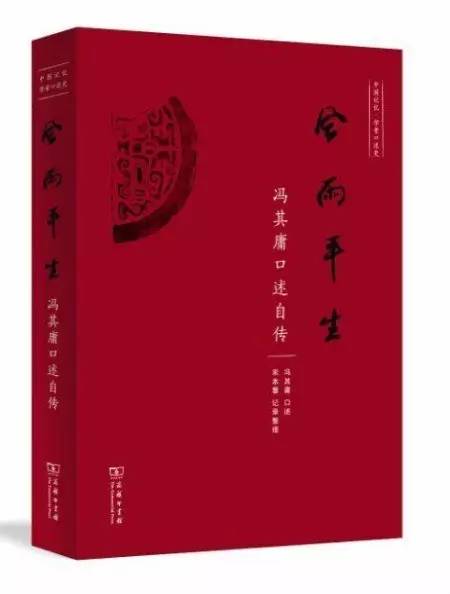

2017年新年伊始,商务印书馆推出了年届九四、著名文史大家冯其庸先生的口述自传《风雨平生》。这部由冯老口述,经国家图书馆“中国记忆”项目中心录音整理,又经冯老五次亲自修改定稿的自传,以真实而翔实、生动又简洁的笔触,记录了一位以传承中华优秀文化为己任的学者近百年的风雨历程。我怀着崇敬的心情和求知的渴望读罢全书,深感这不仅是一位“铁肩担道义”的爱国者心路历程的追忆佳作,更是一部以人、事交往为中心,讲述文化传承脉络与精髓的优秀读本。文化传承,是全书的一条主线。书中内容,当然无须我再赘叙,下面所写只是我几点真切的读后感言。

1

第一,冯老的自传告诉我们,一个人的命运,与民族荣辱、国家兴亡密不可分。他的幼年、青少年时期,正是外寇疯狂侵侮,内乱动荡不止的年代。他目睹河山破碎、国破家亡的惨象,从小立志,追求强国富民之梦;之后,在求学、参军、教学、从事学术研究与文艺创作的半个多世纪里,又经受历次政治运动的洗礼和十年“文革”浩劫的考验,云开雾散,沐浴改革开放的春风雨露,伴随西部开发的步伐,终于以自己非凡的成就为中华民族优秀文化的传承、发展、繁荣做出了杰出的贡献。

冯其庸先生

2

第二,冯老的自传也告诉我们,一个人的成长,与家庭抚育、学校教育关系极大,与文化传承息息相关。他生长于贫穷的“稻香世家”,自小要干种田、挑担、车水、养蚕等各种农活,艰苦生活的磨练成为他“人生第一步的教育”。同时,作为文化传承重要因素的良好家教也为他创造了学习文化知识的条件,上学、辍学、自学,像一颗良种在书的丰沃土壤里生根发芽成长,经过小学、私塾、中学、无锡工业专科学校和名校无锡国学专修学校的培育,又参与中国人民大学的教学实践,以及文艺界、学术界多位名师挚友的扶助、影响,终于成为根深干直、枝繁叶茂的参天大树。学校是传道、授业、解惑、育德至关重要的场所,“书”是传承文化的主要载体,而“人”则是传承文化不可或缺的关键所在与核心。冯老自幼喜读书,求知欲强烈,小学辍学期间,因为要参加农田劳动,常常是在夜间或清晨点着蜡烛看书,除一般学童要熟读的经、史类书之外,还读了《水浒传》《三国演义》《西厢记》等小说、戏剧类以及《古文观止》《唐诗三百首》《宋词三百首》《西湖梦寻》散文、诗词类等书,阅读面甚广,又“痴迷戏剧”,还找来《芥子园画谱》学习绘画。上初中时,丁约斋老师讲的“读书要早,著书要晚”一句话,对他之后读书深造启示甚大。冯老广结人缘,善于向交往的良师益友汲取文史、艺术养分,亦是他平生一大特点,使人钦羡。他不仅与俞平伯、郭沫若、王蘧常、周贻白、钱仲联等年长学者,以及赵燕侠、袁世海、马连良、关鹔鹴、俞振飞、侯宝林等许多戏曲界著名艺术家,都有请教和切磋,即便是比他年轻许多的后辈晚生,他也乐于结识,做到倾心相待、全力扶助、不耻下问。我本人自研究生毕业时始识冯老之面,三十多年间就不断亲身感受到冯老乐于提携后进而又虚心好学的精神,从中获益非浅。

3

第三,冯老的自传又告诉我们,一个人的成就,虽离不开环境的熏陶和师友扶助,更取决于自身的奋发图强精神。他自小生长于逆境,道路曲折坎坷,历经风霜雨雪,磨炼出发愤自砺的品格。他的自强不息、勇于探索的精神,可以说贯穿其生活、学习、工作的方方面面。自传里“暗中受诬”、“险成右派”、“回乡见闻”等节以及“独立乱流中”一章都有生动的事例叙述。一个典型的例子是1964年10月,他被派到陕西长安县参加农村“四清”运动时,为深入了解古代历史文化,居然在繁忙的工作之余,利用有限的节假日时间,带领同事去实地考察周边的周秦汉唐文化遗址,并且撰写了一篇符合考古专业要求的调查报告,不仅留下了一份难得的珍贵资料,也体现了一个知识分子可贵的文化担当精神。特别是冯老自年逾花甲到古稀耄耋,居然十赴新疆、三上帕米尔,探求玄奘东归之道,又穿越罗布泊,进楼兰,过白龙堆,进入玉门关到敦煌,可谓艰苦跋涉,虽苦犹乐,创造了一个年迈学者深入西部边陲实地考察古代文化遗址的奇迹,诚如伟大诗人屈原《离骚》中所表白的“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”

冯其庸先生

4

第四,冯老的自传还告诉我们,一个人的性格,也必然会影响其一生的作为。他是“悲天悯人”的性情之人,爱憎分明,眼睛里容不得沙子,每辩是非曲直,决不退让、苟同、盲从,而有时却不免也会因同情而轻信;既能“不以物喜,不以己悲”,又豪情满怀,率性自律,独立乱流,不失方寸。这些看似矛盾,却是融汇统一于“以天下为己任”的通达人生观。尤其是在身处逆境之时,他顽强、达观的性情,往往可以化解艰难险阻,走上顺畅之通衢。他于《红楼梦》作者的家世考辩、版本研究,曹雪芹故居、墓石的考证,以及项羽不死于乌江的考订等,便是这方面很典型的事例。自传中述及他和周汝昌先生在《红楼梦》研究中见解不同,尤其是1984年赴列宁格勒考察并洽谈影印苏藏《石头记》抄本之事,二人产生若干矛盾。其实,许多人并不知道,正是因他当年的主动推荐,周汝昌才得以参与此行。记得当年奉李一氓同志之命,我陪沈锡麟到艺术研究院就赴苏人选征询冯老意见,他当时即毫不犹豫地提出“请周汝昌去”。书中没有提及此点,正说明了他的宽大胸怀。在冯老心中,关心民生与重视文化传承是密不可分的。1999年,我所在的中国敦煌吐鲁学会的学术集刊《敦煌吐鲁番研究》第四集“吐鲁番专号”出版经费欠缺,具体负责编辑该集的荣新江教授颇为焦急,我向担任学会顾问的冯老报告此事,他马上将自己刚得到的数万元稿费捐给学会,解了我们的燃眉之急。据我所知,2008年“5.12”汶川大地震后,有人假冒慈善组织要冯老捐字画。冯老出于对灾民的关切与赈灾热心,未加思索一次就应允捐出书画数十幅之多,为此他不顾疲倦连日写字作画,因累而病住了医院。最近,青岛出版集团影印出版了冯老的《瓜饭楼抄庚辰本石头记》。冯老在病榻上看着这部劫后重生的奇书,不禁热泪盈眶。他又一次讲述了他为了保存这部《红楼梦》的早期珍贵抄本,如何在抄家毁书的“文革”热潮中于190多个夜晚间冒着生命危险抄写此书的情形。自传里引述了他抄成此书那天写的一首诗:“《红楼》抄罢雨丝丝,正是春归花落时。千古文章多血泪,伤心最此断肠辞。”正是他当时心境的真实写照。

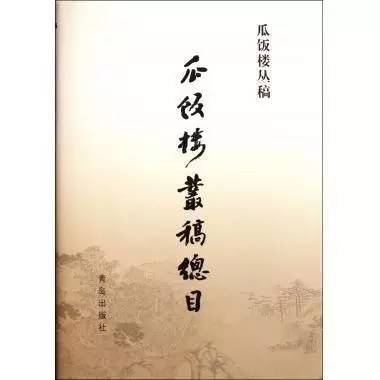

六年前的农历岁末,冯老《瓜饭楼丛稿》三十四卷(另加“年谱”一卷)正式出版发行,笔者有幸在京忝列了出版座谈会。记得当时会上宣读了国务委员兼国务院秘书长马凯同志发来的贺信,信中称赞冯老著述“文史哲地,诗书画曲,领域之广泛,内容之浩瀚,研究之深入,给人以心灵的震撼”,感觉确是的评。腊月廿八日,为庆贺冯老寿开九秩,我写呈了一首拙词《贺新凉》:

贺新凉

瓜饭家世苦。幸乎哉、惠泉清冽,稻香粗素。大师慧眼识英才,夯筑文史基础。笔耕勤、丹青擅步。研读红楼六十年,性情人、椽笔评批巨。砺金石,沙难驻。

古稀壮吟阳关赋。更三番、冰峰瀚海,绝域排阻。证得玄奘东归路,何惧扬鞭岁暮。吉尼斯、全新纪录。丛稿一编卷卅四,益求精、校订寒与暑。开九秩,迎玉兔。

笔拙辞疏,只是表达我对冯老的崇敬之心,也只能写出他对传承文化做出贡献之万一。现在,拜读了冯老的这本口述自传,通过这位文化艺术巨匠的风雨历程,可以让我们更加真切地感受到文化传承的艰苦卓绝,进一步认识文化自信对实现民族伟大复兴的重要性。我知道,收录冯其庸先生文物及工艺品收藏、书信、摄影、绘画作品的《瓜饭楼外集》十五卷已经基本完稿,正在编辑加工之中,衷心盼望它们能早日问世,再为祖国文化艺术的大繁荣增光添彩。

(2017年元月9日于中华书局六里桥寓所)