来源:国家古籍保护中心

日期:2016-07-06

作者:国家图书馆办公室主任 苏品红

编辑:赵洪雅

我,一个学地理的师范生,本该执教鞭站在三尺讲台,与学生谈天说地。我也曾立志成为一名科考队员,探秘南极的冰川地貌,或深究青藏高原成为世界屋脊的奥秘。

但命运却把我送到了国家图书馆这座知识的最高殿堂,成为为执教鞭者、科考者做“嫁衣”的人。

责任感加上适应能力让我很快成为了干这行爱这行的人,我一头扎进了古籍堆中。这一扎进去就是33年,我与古籍结上了一辈子的不解之缘。

第一次听说“古籍”这个词是跨进国图的第一天。

1983年8月的一天,时年不足21岁的我,怀揣大学毕业分配通知单从四川老家出发,经过五六天的火车、渡船的长途跋涉后,终于坐上103路电车,来到当时的北京图书馆。

1983年的北京图书馆大门

站在颇具皇家气派的铜钉朱门前,第一眼看到庄严肃穆的主楼,我的心立即为之一振,几天的旅途疲惫一扫而空。

进门遇到的第一个人竟然是个四川老乡!他热情地将我带到人事处,帮我联系办理报到手续,然后告诉我,我被安排在善本特藏部舆图组。

“善本”?“舆图”?这是我的“词典”里没有的呀!我赶紧请教:“什么叫善本?”“舆图是什么东西?”这位老乡是做外文采编工作的,他也只能告诉我,善本就是好的“古籍”,舆图就是“地图”。至于“古籍”的真正定义、地图又为何非称为“舆图”不可,这样的问题是我到善本部工作一段时间后才真正理解的。

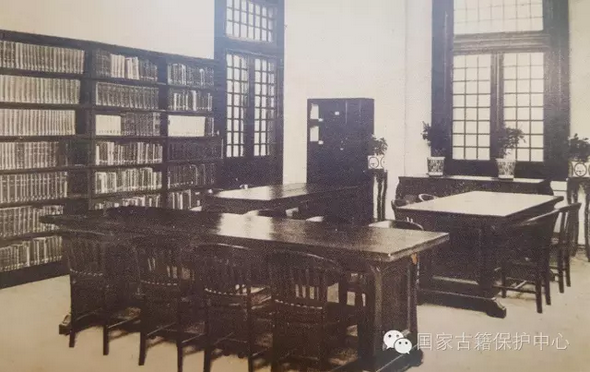

舆图阅览室旧照

进了图书馆就得学图书馆学,干上与古籍有关的工作就得恶补文史、版本等专业知识。我这个理科生更得从繁体字、历史年表补起。补课和工作实践的日日夜夜也就成为我加深与古籍缘分的峥嵘岁月,当初那个青葱岁月中懵懂青涩的自我形象,至今还时常在我的脑海里闪现。

我第一次触摸到古籍是在阅览部见习三个月后正式到舆图组报到的那一天。时任组长孙笑堃热情地将我接到舆图组办公室,向我逐一介绍同事后,带我沿着旋转楼梯进入地下舆图库房。在这个对外人来说有点神秘的库房里,我第一次触摸到古旧地图,也就是现在广义上的“古籍”中的一大类。但当时古旧地图是归为“特藏”概念的,不算古籍。按这个定义,我第一次触摸古籍的时间就要推迟到几个月后我为一个编目问题专程到柏林寺查阅一本古籍的日子了。

记得那已是寒冬,上世纪80年代初,北京的冬天比现在冷多了。我以一个南方姑娘不怕冷的体魄,穿一件薄薄的腈纶棉外衣,带着马上要像一个学问家查阅古籍的兴奋,按照同事指点的路线找到了坐落在雍和宫旁的柏林寺——北图第二阅览部所在地。

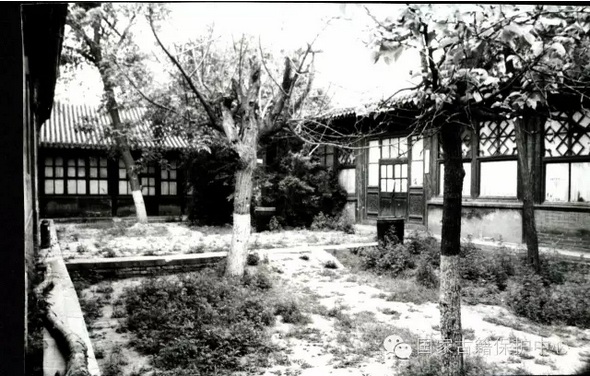

位于柏林寺的北京图书馆第二阅览部

走进不大的阅览室,径直到出纳台填写了索书单,然后坐下来静静地等待工作人员从远离阅览室的普通古籍书库提取我要的书。这时我才发现,偌大一个阅览室仅靠一个煤火炉取暖,室温比较低。好在我只需要查核一个事实,拿到书后很快解决了问题,否则,静坐的时间太长,肯定会冻病。

第二阅览部的阅览室。冬日中读者和工作人员都只靠一个煤炉取暖

事后我才知道,为了保护古代建筑和古籍,那里的书库不安电灯、不生火,数九寒冬,工作人员只能棉大衣不离身,冒着严寒打着手电提归古籍;三伏酷夏,工作人员则是汗流湿透薄衣,在闷热狭小的书架间穿梭。

第二阅览部古籍书库。工作人员在严寒中拿着手电提取古籍

这是我第一次使用古籍,对古籍保护也是第一次有所认识。随后,在老同志带领下来到柏林寺,进行每年一度晾晒样式雷图档的工作,让我懂得了古代为什么有“曝书”一举,以及“曝书”对古籍保护的现实意义。

在舆图组工作的十余年,是我与古籍从初识到研究利用的阶段。舆图组的工作不同于善本组,每天都与善本古籍打交道;我的日常工作主要是采编中外文新图,而研究整理古旧地图和清代样式雷图档主要靠工作之余的时间。几年后,为编撰《舆图要录》,我才有了较多工作时间翻阅古旧地图。

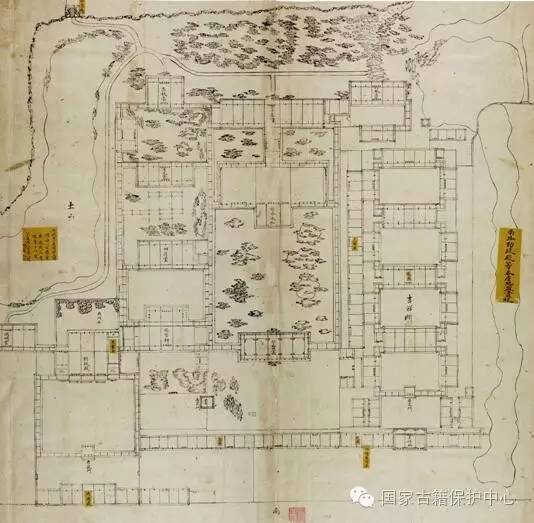

样式雷图档《长春园内园河道全图》

随着我国社会经济快速发展,对文献研究利用的社会需求也越来越多,涉及舆图组的古旧地图和样式雷图档的研究利用也逐渐增加,我们的工作内容自然要更多服务于这些需要。

样式雷图档《遵照慕陵地宫券座立样》

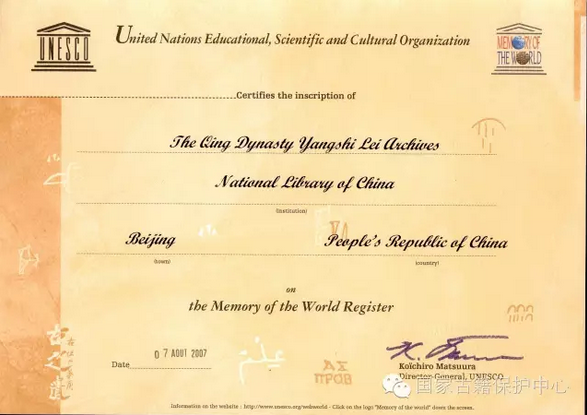

在这十余年里,我在地图学史和样式雷图档研究方面有了一些积淀,先后撰写了《中国古地图与华夏文明》《浅析中国古代方志中的地图》《样式雷及样式雷图》等十余篇专业文章,并为清代样式雷图档列入《世界记忆遗产名录》独立撰写了申报书和相关材料,使其在2007年成为我国第五项进入该名录的项目。

提起为样式雷图档申报世界记忆遗产项目,真是感慨良多。申报的起因要从2003年8月说起。当时,国家档案局通知开展第二批《中国档案文献遗产名录》的申报工作,善本部组织了16件组的申报。最终,样式雷图档和焉耆——龟兹文写经2件组入选,样式雷图档还很快被国家档案局推荐申报《世界记忆遗产名录》。

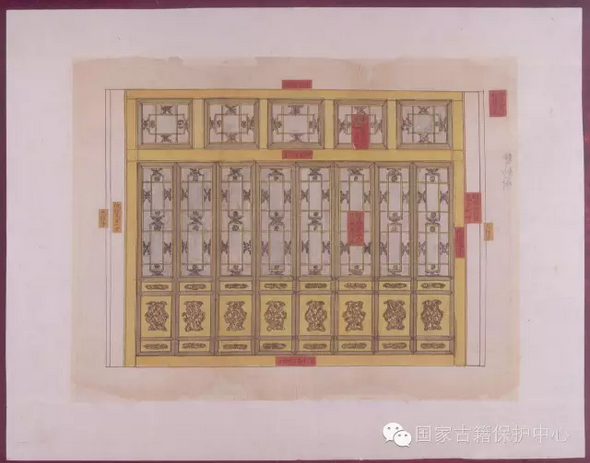

样式雷图档《添安碧纱橱一槽八扇立样》

当时大家对“中国档案遗产工程”还懵懵懂懂、不甚了解,更何况“世界记忆工程”?!当国家档案局通知申报单位自行向世界教科文组织提交样式雷图档申报材料时,同时提供给国图一份介绍世界记忆工程的材料,这是唯一可资参考的材料,也是我从感性上初识这个世界级项目的材料。对于如何申报、申报要点和技巧、申报材料范围等等问题一慨不知,也无案例可资借鉴。也许是大家对此项目不了解,造成了对申报工作的不重视,样式雷图档申报《世界记忆遗产名录》的工作竟成为“一个人的战争”,没有成立申报临时组织,也没有分文申报经费,只是作为善本部一项平常的业务工作,悄无声息地开展了起来。

样式雷图档《圆明园长春仙馆》

我作为样式雷图档管理组的主管,又是涉足过该图档研究的人,理所当然成为了申报工作的负责人,同时也是申报报告撰写、其他材料组织和遴选、申报材料提交以及与世界教科文组织的系列沟通等工作的唯一成员,直到中文定稿后才请善本组的李文洁进行相关英文翻译。

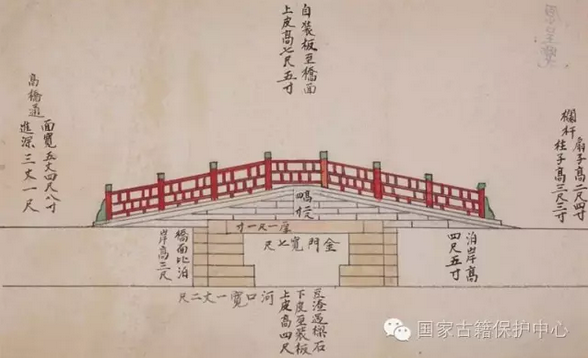

样式雷图档《圆明园正大光明石桥立样》

这样的人力,这样的对世界记忆工程的了解程度,以及这样的无经费状况,居然申报成功,这与现在申报一个项目的各种投入相比,完全不可想象!现在回忆起来,申报工作的艰辛感觉已经很淡漠了,但我从中的收获却愈感沉甸。

世界教科文组织颁发样式雷图档入选《世界记忆遗产名录》证书

我的古籍保护工作生涯主要还是到善本特藏部办公室后开始的。2001年伊始,我们这个当时全馆最年轻的部处班子正式组成,“班长”除了将“舆图组”和“金石组”分派给我主管外,还让我负责管理涉及古籍保护的“图书保护组”和“文献修复组”。我想,这两个当时不被人看好、属于部门边缘性的科组,也许正好是我这个理科出身的人找到科技与古籍结合点的平台。由此,我开始了从管理制度到人才培养以及将古籍保护修复工作引向科学化、规范化、标准化轨道的一系列努力。

正是这种不懈的努力,让我在文献保护方面取得了一些成绩。2002年,我先后担任全国文物保护技术学会理事和国际图联文献保存保护专业组常委。这些职务大大拓展了我的视野,让我不仅认识到古籍保护修复工作与国内其他文物、档案保护修复的差距,而且也了解了国际上文献保护修复的水平和现状,深刻认识到古籍保护修复的科学化、规范化、标准化的重要意义。“他山之石可以攻玉”,这也正可以阐释我当时对此的粗浅认识。

以后的几年里,国图在古籍保护修复工作实践中逐步加强了“三化”的落实:开展全馆性的文献库房有害气体检测,并制定适合文献库房的评判标准;调研、订制无酸纸和装具;有计划的开展专题性修复,由相关专家进行修复前的专题研究、制定修复方案;建立修复档案系统等等。馆藏西夏文献、《永乐大典》《赋役全书》《黄钟画报》、巴金手稿等珍贵文献的保护修复方案就是经过相关学者、专家研讨和审慎的科学实验后形成的。

几年之内,在馆领导、部班子和组员们的共同努力下,图书保护组和文献修复组的工作逐步成为部门的工作重点之一,并进而引起全馆、全国的广泛关注。这个变化过程也是我国古籍保护事业重要发展历程的缩影,是与外部环境的营造和发展互相促进、共同推动的过程。古籍保护工作的一幕幕亲历的场景,像一幅幅画卷刻印在我的脑海中,至今历历在目。

2001年10月,善本部与国际交流处共同牵头的“中文善本古籍保存保护国际研讨会”成功举办,时任馆长的任继愈先生亲自到会致辞,为图书馆界的古籍保护工作吹响了号角。善本部组织了10余篇论文参会,我的《中文古地图的保存与修复》一文也在大会宣读。不仅如此,我们刚完成的馆藏善本特藏品酸度检测情况一经公布,就引起了同行的高度重视,纷纷表示迫切需要检测馆藏纸张酸化情况,馆领导也要求我们马上提出去酸工作方案。目前已经成为传承我国传统文化重点项目之一的“中华古籍保护计划”的最早动议,其实就是打算制定一个古籍的去酸计划。

两年后,我领衔开展了“馆藏纸质文献酸性和保存现状的调查与分析”馆级课题。调查结果表明,民国文献的酸化程度达到了触目惊心的程度,我馆发起的保护抢救民国文献的呼吁在全国得到热烈响应,这也是国图设立“民国时期文献保护项目”的初始动因。

2002年,经馆领导精心策划,财政部拨专款用于改善“敦煌遗书”存藏条件,我成为落实这项工作的具体牵头人。经过一年多的反复调研、多方选材、选样、选厂以及监制验收等不懈努力,一个精心改造的专藏书库、12000个楠木书盒、150个楠木书柜和3个紫檀木书柜等工程项目高质量完成,同时改善了“敦煌遗书”、《永乐大典》《赵城金藏》三大专藏的存藏环境和条件。

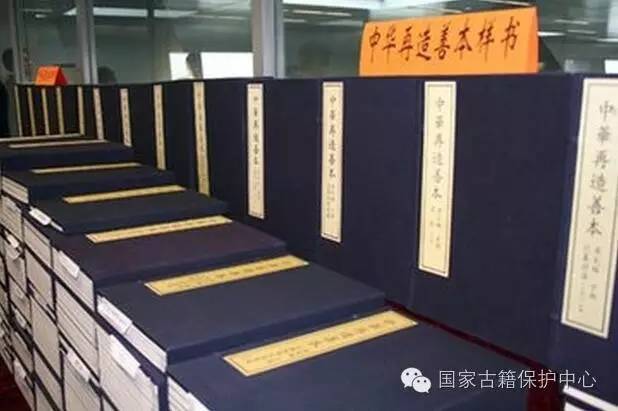

2002年也是中华再造善本工程的启动年,一个国家行为的中华古籍再生性保护工程拉开序幕。

再造善本的初始目的是传本扬学,面对古籍的严重酸化、大量破损、修复人员匮乏的严峻形势,我们想的更多的是如何防酸化去酸化、如何培养更多保护修复人员。为此,领导们又开始在古籍去酸思路的基础上谋划全国性的原生性古籍保护项目。

从2003年开始策划项目到2007年5月在国家图书馆加挂国家古籍保护中心的牌子、“中华古籍保护计划”正式在全国大规模实施,历时四年的酝酿调研、思路调整、项目书打磨、标准研制等等前期准备工作,终于开花结果了。

我很荣幸从该项目酝酿之初就参与其中。通过深度参与该项工作,我更加认识到古籍保护工作的重要性与迫切性、古籍保护人才的匮乏与严峻程度,充分感受到古籍保护事业发展与国家经济社会文化发展的紧密联系,也深切体会到个人的事业追求与行业兴衰的息息关联。

无论从“中华古籍保护计划”正式实施十年看,还是从策划该计划开始的十四年的历程看,随着古籍保护事业的不断发展深入,全国已涌现了一大批古籍编目整理人才和古籍保护修复人才,古籍存藏环境得到大力改善,大量珍贵古籍得到科学规范的修复保护,古籍整理出版、数字化及其利用形势空前,古籍保护理念深入人心,古籍中承载的中华传统文化精髓正在被全社会广泛发掘、汲取,古籍焕发出了新的青春力量!

在古籍保护事业取得丰硕成果的同时,也成就了许多个人的成长和发展。我本人也不例外。

我既算得上是这个事业平台的搭建者之一,也是在这个事业平台上的受益者之一。作为搭建者,我具体牵头了后期“中华古籍保护计划”项目书的撰写及与专业咨询公司对立项书修改的对接。当项目书终于在咨询公司的指导下定稿时,馆领导也抑制不住激动的心情,请大家喝了一场一醉方休的大酒!多少个挑灯夜战的辛苦和疲惫一扫而空!

2004年11月,财政部拨款200万元作为项目启动经费,标志着项目基本被认可。2005年“中华古籍保护计划”正式立项。有机会参加到搭建这个国家重要文化工程平台的工作中,我深感荣幸!

同时,我也很感恩这个平台给我提供的学习锻炼机会,它让我受益匪浅。无论是参与项目书的起草,还是项目启动后参与5个标准研制工作,抑或是国家重点古籍书库评审、试点单位督导等工作,这些都推动、督促我加强学习和研究。

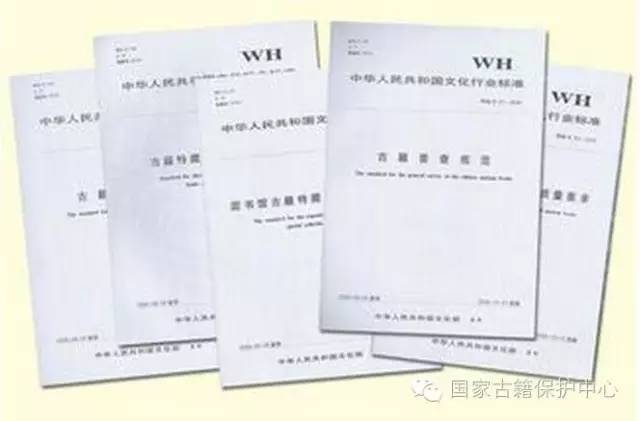

实施这样一个全国性的工程项目,必须标准先行。因此,2005年,《古籍普查规范》《古籍定级标准》《古籍特藏破损定级标准》《图书馆古籍特藏书库基本要求》《图书馆古籍修复馆员任职资格标准》等5个标准的研制被提上议事日程。本人牵头研制了《古籍普查规范》,参与了《图书馆古籍特藏书库基本要求》等其他几个标准的起草或审评工作。

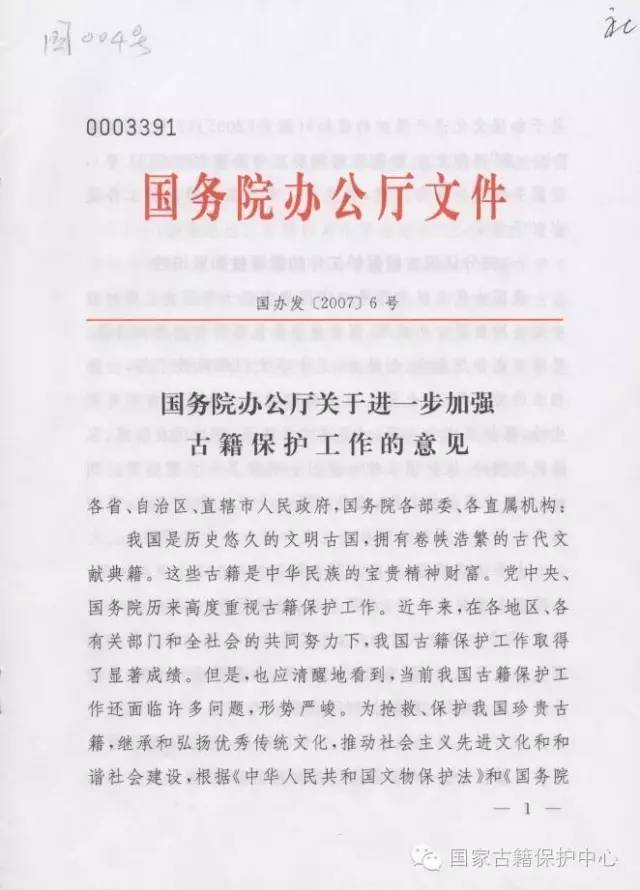

2007年,《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》下发,古籍普查及古籍保护试点工作正式启动,评审《国家珍贵古籍名录》和“国家重点古籍保护单位”成为推动工作的重要抓手。我作为“中华古籍保护计划”工程的专家委员会委员,参加了对试点单位的督导工作,负责起草了《“全国古籍重点保护单位”申报评定暂行办法》,并具体牵头“全国古籍重点保护单位”申报评审工作。

古籍保护计划最早考虑的是古籍保护和修复工作,因此,修复人才的培养是重点。2005年,文化部文化艺术人才中心组织研制的《国家职业标准·文献修复师(试行)》颁行,为配合标准实施,该中心又组织了教材编写,任务落到我头上。2009年,我与杜伟生等编写的《文化行业考试专用教材·文献修复师》正式出版。

随着古籍普查的全面铺开,普查培训工作成为当务之急,我又参加到相关教材的编写中,重点负责了“书影制作”等内容,承担了相关培训课程。

对古籍保护计划的宣传推广已成为我的自觉行动,曾经也是我工作的一部分。我借《浅释<古籍普查规范>》《解读全国古籍重点保护单位评选标准》《古籍修复人才的培养》《实施古籍保护计划若干问题的思考》《古籍保护——不可缺席的文化遗产保护工作》等文章阐释、宣讲古籍保护工作。在国际交流中,对外宣讲我国古籍保护工作,在多次的中日韩三国文献保护交流中,我分别以《中国文献保护工作及其发展趋势》《中国国家图书馆文献保存保护历史、现状及交流与协作》《古籍保护的目的、理念、计划》《古籍修复的传统工艺与现代技术》等为题作交流报告,向IFLA保存保护国际中心供稿介绍国图“文明的守望展览”,等等;对内介绍国际文献保护进展,我撰稿介绍了参加巴黎召开的“灾难、展览、数字化中的文献保护国际研讨会”的情况,借“中埃文物古籍修复技术教育论坛”召开之机请埃及专家到国图讲座,等等。

光阴荏苒,30余年的工作生涯弹指一挥间,但我与古籍的缘分点滴在心,不曾淡忘。尽管2005年项目终于正式立项、本打算在古籍保护中大干一番的我,在年底被调往主要管理普通古籍的分馆,尽管2011年我开始在职能部门履职、彻底调离业务部门,但我与古籍的缘分还没尽。

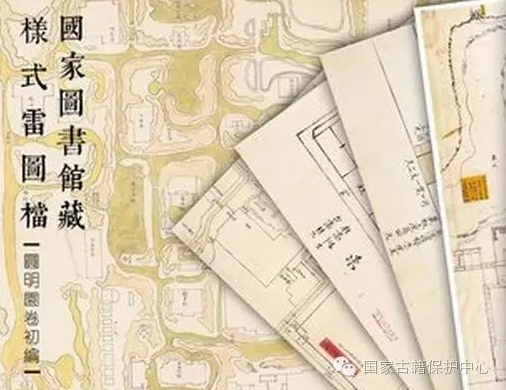

今年3月,我参与主编的《国家图书馆藏样式雷图档·圆明园卷初编》正式出版,标志着国图藏样式雷图档整理成果的面世拉开序幕。

早在2002年,出版社就与我商议样式雷图档出版事宜,我便起草了编辑出版计划方案。之后因各种缘故,出版工作推进缓慢,直到2007年,此事才重新提到议事日程,我又根据新情况修改编辑出版方案。一万五千余件大小迥异、类型多样、内容丰富、图文均有且多数无法判定时间、地点的古代建筑档案,如何分卷、编排、说明、展示,选择怎样的开本才能既图文清晰可辨、幅面空间又不浪费且便于装帧利用,诸如此类的编辑出版难题是一般古籍类书籍出版所不遇的。现在的出版成果及其所获得专家学者的充分肯定,证明了我们与出版社同仁的种种努力没有白费!

样式雷图档《圆明园勤政亲贤》

此外,卷首刊载的专题文章“清宫的 中国的 世界的”,实际是代总序。该文梳理了雷氏八代工匠的业绩、样式雷图档的内容及其聚散、样式雷图档的价值及其评价、样式雷图档整理研究历程,等等,一万五千字的文章概述了有关样式雷及样式雷图档的方方面面,也是我迄今为止在这方面研究成果的汇总。因此,可以说,样式雷图档的整理出版工作着实让我费尽了心力,但是是“痛并快乐”的!

到职能部门后,我还承担过国家数字图书馆工程的古籍、家谱、拓片、舆图、甲骨等五个古籍系列数字化资源元数据标准的研制工作。根据相关规定,我馆负责的这项工程,其标准研制只能由外单位承接,我馆作为甲方提需求、监控进度和质量以及验收等,但在实际工作中,一直是甲乙双方共同探讨共同研制,以致最后的成果也是以双方成员的名义出版。古籍系列也不例外,除甲骨元数据规范因特殊原因由我馆自己承担外,其他四个标准分别由北大图书馆和上海图书馆承接。这项工作也让我多年在古籍编目、古籍数字化及其元数据标准等方面的积累得到进一步应用和提升。

总之,无论我岗位如何变化、工作角色如何变换,“古籍”依旧是我大脑的敏感“神经”,随时会被弹响!