来源:国家古籍保护中心

日期:2016-06-30

作者:国家图书馆研究馆员 赵前

编辑:赵洪雅

第一次见到古籍善本,应该说是机缘巧合。1982年10月23日,是国家图书馆开馆七十周年的纪念日,馆里举行了隆重集会,时任中央书记处书记邓力群、文化部部长朱穆之到会热烈祝贺并讲话。

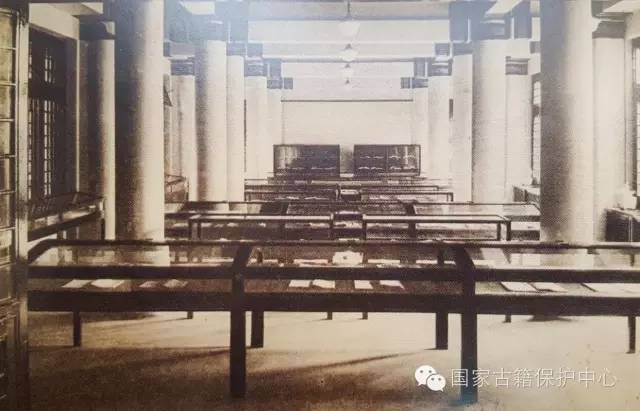

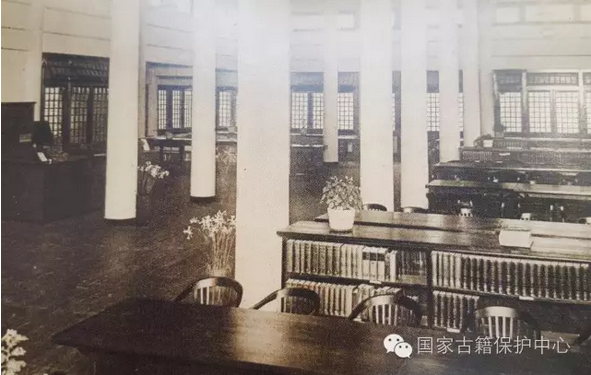

80年代的北京图书馆,即今国家图书馆

这天,为了配合纪念活动,在当时的善本阅览室举办了一个小规模的善本古籍展。在开展前,李致忠先生、薛殿玺先生同意我进去阅览一下向往已久的古籍善本。打开善本阅览室的大门,迎面的桌子上铺着红丝绒台布,桌上整齐的摆放着一些古籍善本。

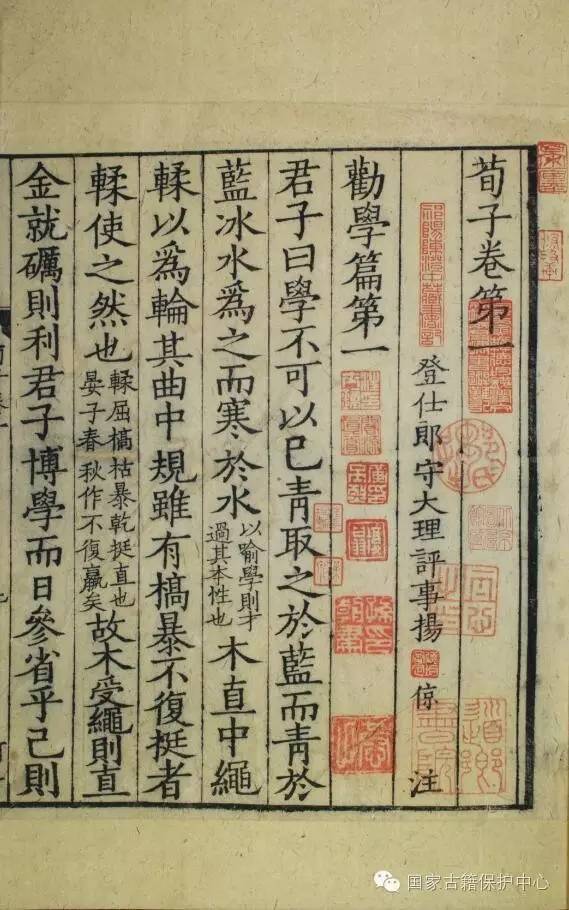

首先映入我眼帘的是“青出于蓝而胜于蓝”,我知道这是《荀子》中的一句话,但是真正让我震撼的是,此书楮墨精良,字大如钱,感觉如新。我当时疑惑的问李先生:“这书是新印的吗?”李先生、薛先生听了我的话都乐了。薛先生笑着对我说,这部书是宋代刻本,距今有八九百年了,我当时非常诧异。

荀子二十卷,(唐)杨倞注,宋刻本

国家图书馆藏

后来李先生又详细介绍说,这部书就是南方著名藏书家陈澄中用一万大洋购藏的宋刻本《荀子》,陈氏因为得到此书,把自己的书斋命名为“郇斋”。

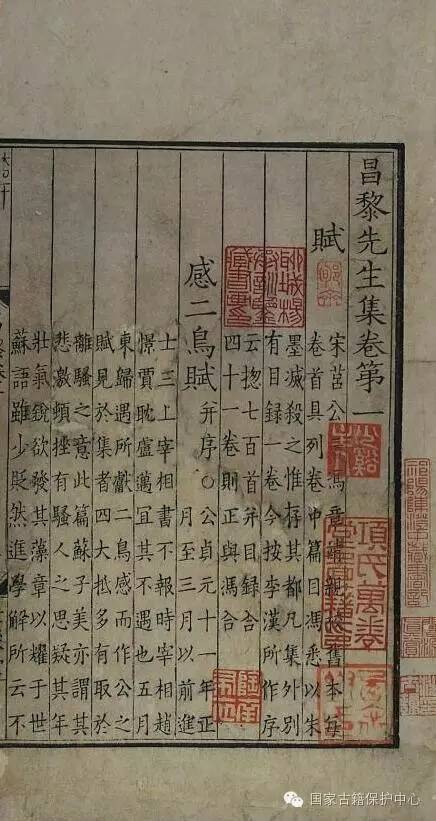

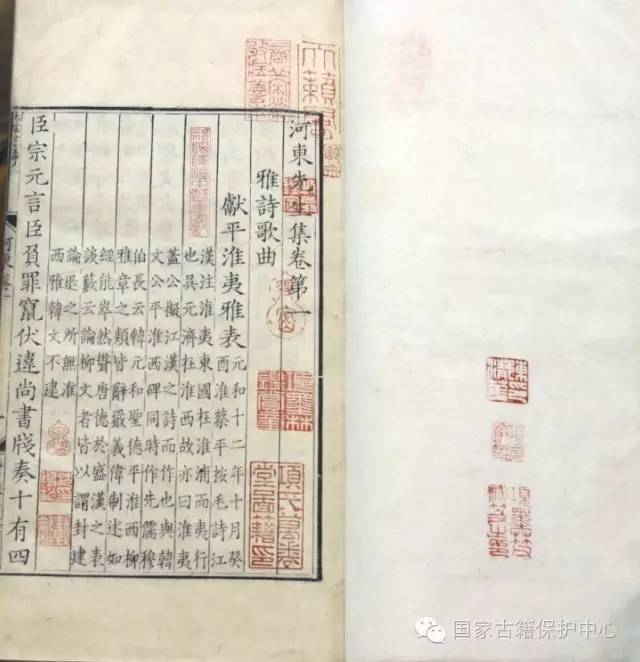

在《荀子》右侧展放的是宋咸淳廖氏世綵堂刻本《昌黎先生集》、《河东先生集》,字体隽秀,刀法剔透,纸莹墨润,精雅绝伦,被誉为无上神品,世称双璧。两集由于各种原因,曾长期分离。民国时期,陈澄中以重价购藏并携往香港。这三部珍贵的古籍善本,都是在周恩来总理亲切关怀下,在香港陈氏家人出售藏书时以重金购回的。李先生娓娓道来,我听得津津有味。虽然只有短短的十几分钟,却让我大开眼界,同时也让我下定决心,今后一定要从事古籍善本工作。

昌黎先生集四十卷外集十卷遗文一卷,宋咸淳廖氏世彩堂刻本

国家图书馆藏

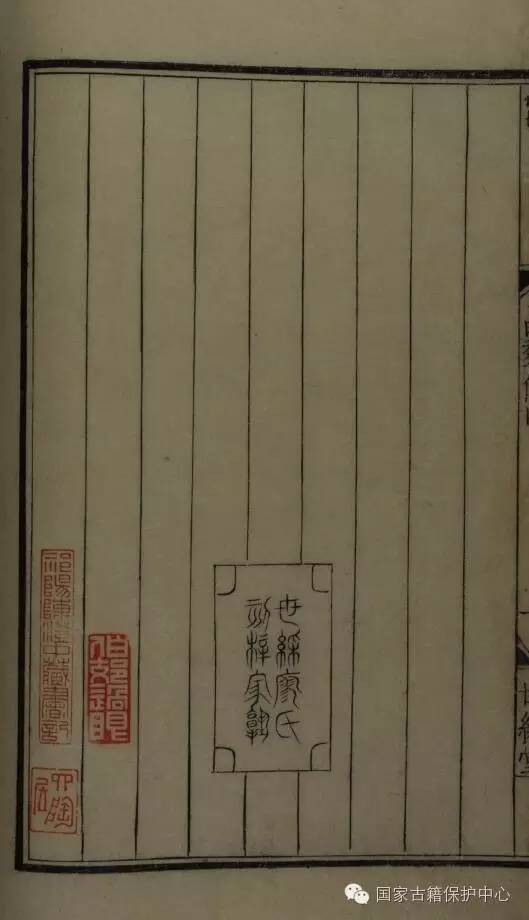

卷后有篆文“世綵廖氏刻梓家塾”牌记“并钤有“祁阳陈澄中藏书记”、“四陶居”等印

南宋咸淳(1265—1274)时,廖莹中世綵堂所刻唐韩愈、柳宗元二集,字体版式完全相同,下鱼尾下方均镌“世綵堂”字样。

两集向称双璧,传世或合或分。两集明代同藏项氏万卷堂。《昌黎集》入清由汪士钟而归郁松年,由郁入丰顺丁氏持静斋,由丁入杨氏海源阁,海源阁书散,为陈清华收得。《河东集》由项氏入宋至纬萧草堂,由宋入沈氏,近代归潘氏宝礼堂,由潘氏而归陈清华所有,至是两集复合。两书由陈清华手中入藏国家图书馆。

两集由于各种原因,曾长期分离。民国时期,陈澄中以重价购藏并携往香港。这三部珍贵的古籍善本,都是在周恩来总理亲切关怀下,在香港陈氏家人出售藏书时以重金购回的。李先生娓娓道来,我听得津津有味。虽然只有短短的十几分钟,却让我大开眼界,同时也让我下定决心,今后一定要从事古籍善本工作。

陈清华(1894~1978)字澄中。湖南祁阳人。酷嗜古籍,于古本旧椠爱不释手,所藏宋元刻本既精且富,与北方著名藏书家周叔弢齐名,有“南陈北周”之称,号为江南藏书第一。解放前夕,移居香港。50年代中期,因生计所迫,将藏书售出,郑振铎亲自报请周恩来总理,总理批出巨款80万元,收其22部精本;1964年经周总理批示,国家图书馆从香港收藏其古籍善本共102种。藏书印有“陈印清华”、“郇斋”、“祁阳陈澄中藏书记”、“陈澄中收藏印”等。

1983年7月20日,我正式调入国家图书馆古籍馆,我的愿望实现了!我终于可以同朝思暮想的古籍善本终日相伴了!从那天起,什么下海经商,什么提干升迁,都没能动摇我守望古籍善本的决心。

毗邻北海公园的北京图书馆

2002年,为了加强善本阅览室咨询工作,古籍馆领导决定,由我负责阅览咨询。几年来,经我解答、回复的各类咨询数千件。咨询古籍善本文献的读者,大部分是从事中国传统文化、古典文献研究的专业人士,还有的承担着国家重点项目与研究课题。我凭借在古籍善本编目、鉴定工作中积累的经验以及多年来对图书馆工作的了解,在为读者咨询工作中,能够迅速准确地帮助读者获得所需信息,或为读者提供相关研究领域的线索和途径。由于对馆藏资源比较熟悉,因此在建议读者使用馆藏资源时,尽力做到合理有效。既可使读者减少阅览古籍善本的数量,又能达到解决问题的目的。使满足读者需求与保护国家文物两方面达到较好的统一。

阅览室旧照

国家图书馆古籍馆中,读者们专心致志地沉醉在典籍的世界里

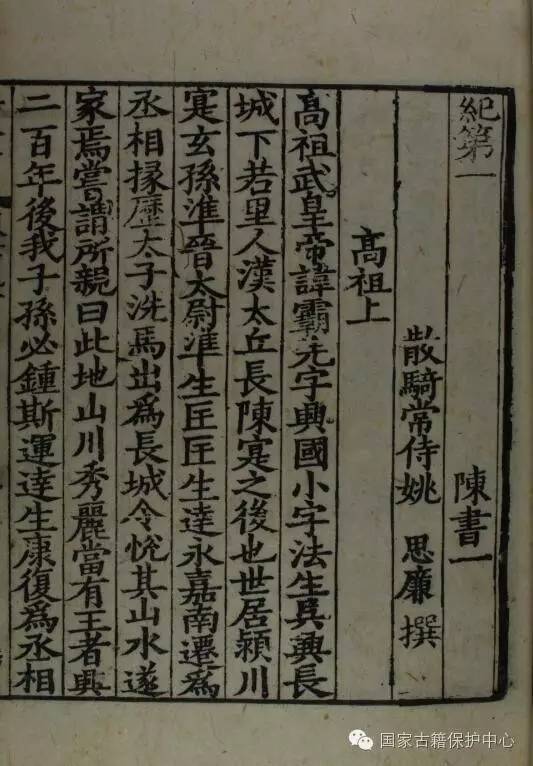

2008年7月,一位中华书局的女编辑为点校本《二十四史》的修订,咨询其索阅的宋刻本《陈书》的收藏者及其题跋。世传宋本《陈书》,为南宋绍兴年间四川眉山地区所刻,为“眉山七史”之一。由于该书需求者较多,因此宋代雕版以来,曾不断刷印。至元代书版开始修补,入明以后,书版存南京国子监,万历时还在不断修补重印。历经数百年,大量书版模糊漫漶,被前人戏称“邋遢本”。但她所咨询的《陈书》虽然仅存一卷,却很重要,因为此册不是宋元明三朝递修本,而是宋刻元修本,这对版本校勘是非常重要的。

陈书,(唐)姚思廉撰,国家图书馆藏

由于这册《陈书》上收藏者题跋落款很难辨认,三字名章又是大篆,女编辑只能释读其中一字,因此无法知晓收藏者的任何情况。我仔细研究了名章,知此书的收藏者是“龚心钊”,跋文的落款是龚心钊的字“怀希”。据此再查阅相关文献,得知龚心钊的生平事迹,给了她一个非常圆满的答复。由此也引起我对古籍工作者群体的关注。

龚心钊(1870~1949),字怀希,号仲勉,安徽合肥人。光绪年间出使英、法等国,是清末著名外交官,更是收藏大家,斋名瞻麓斋。

经过数年调查,我发现大量咨询,是因为读者对行草书法不熟或印鉴不能释读造成的。这些读者中有承担国家课题研究的学者、教授,也有撰写论文的博士后、博士、硕士研究生等。以古代文学、历史文献以及中医药学等学科最多。为此我想在这里顺便提出呼吁,凡是设有上述专业的大学,都应把书法篆刻的课程,列为本科学生的必修课!我相信,如果从现在开始,在未来的八至十年,上述学科或领域,将会出现一批青年才俊。他们将会使古籍中的疑难文字活起来!

2009年6月27日,《文汇报》驻京记者,在第二批《国家珍贵古籍名录》专家评审后,曾经采访过李致忠先生,李先生当时感慨万千,特别谈到我国古籍版本鉴定人才“老化”严重,面临“断流”的问题。那年我50岁,是当时评审专家中最年轻的。5年过去了,我以为中国古籍版本鉴定人才的队伍虽然已有所扩大,但远远不够。只有培养出新人,这个行业才会有光明的前途。建议,可仿照非物质文化遗产传承人培养新人的模式,由专家与学习者建立起直接的传、帮、带关系。如果能够坚持5年、10年,也许可以培养一批专业人才。

岁月如梭,我守望古籍善本已三十一年了!也许我还可以继续守望五年、八年,但终要离去。但我相信,我的心仍然会继续守望我珍爱的古籍善本!