来源:国家古籍保护中心

日期:2016-12-26

作者:中国国家图书馆馆展览部主任、研究员林世田;中国国家图书馆馆员杜春磊

编辑:赵洪雅

国家典籍博物馆是依托于国家图书馆宏富馆藏,以展示中国典籍、弘扬中华文化为宗旨的国家级博物馆。开馆以来,国家典籍博物馆紧紧围绕典籍文化,不断创新典籍展陈理念,举办了大量的展览及相关活动,在深度挖掘和弘扬中国传统文化的同时,也重视揭示开放包容、交流互鉴的丝绸之路精神。小编将为大家梳理国家典籍博物馆展览所展示的典籍,来翻开千百年来中外文明互相交流借鉴的历史。

国家图书馆(国家典籍博物馆)展览部主任 林世田

1引言

人类文明是多彩多姿的,文明因为多样性才有了交流互鉴的价值。正如习近平同志指出:“中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明。”数千年的历史中,中华文明正是通过丝绸之路,不断与亚洲、欧洲、非洲等各种文明,进行政治、经济、文化等方面的交流互鉴。在波澜壮阔的文明交流互鉴过程中,记载中外文明的典籍发挥了至关重要的作用。

《穆天子传六卷》

早在战国时期成书的《穆天子传》,就记载了周穆王曾向西巡狩,基本循的是以后开通的丝绸之路南北大道,说明早在信史记载丝路南北线路之前,这条东西交往的道路就已经存在了。古希腊作家希罗多德在《历史》一书中也记载了不少西方向东方不断探索和交流的事迹。从司马迁的《史记》中,我们可以看到张骞出使西域,打通丝绸之路,这一伟大的“凿空”壮举;同时也可以感受到诸多异彩纷呈的域外文化。中世纪末的欧洲人热衷读《马可波罗游记》,对遥远的东方产生无比向往,从而刺激了新航路的开通,拓展了中外文明交流的路径。我们梳理国家典籍博物馆展览所展示的典籍,来翻开千百年来中外文明互相交流借鉴的历史。

2国家典籍博物馆举办的相关展览

国家图书馆经过一百多年的积累,典藏着280多万册件珍贵古籍特藏文献,这些古籍特藏文献承载着丰厚的历史和文化内涵,是中华传统文化的重要组成部分,更是珍贵而又不可再生的文化资源。为了保护、利用好这些珍贵古籍,近些年来国家图书馆古籍工作有两大发展方向:一是数字化,利用新技术最大限度方便读者使用,保护原件,解决使用和保存的矛盾。国家图书馆是国内最早开展古籍数字化的图书馆之一,通过自建、合作建设等多种方式开展古籍数字化的工作,90%的善本古籍已经完成了数字化,网络发布古籍10975部。二是博物馆化,古籍不但具有思想性、文化性,而且具有手泽如新、写刻精美、墨乌纸玉、装帧典雅、钤印累累等艺术性、文物性,可以作为博物馆的展品陈列。在这样的理念推动下,国家图书馆在2012年成立了国家典籍博物馆。

国家典籍博物馆定位是以典籍文化为中心,围绕典籍文化,不断创新典籍展陈理念的活态化展陈平台。在深度挖掘和弘扬中国传统文化的同时,也重视揭示开放包容、交流互鉴的丝绸之路精神。2014年9月9日,国家典籍博物馆在国家图书馆成立105周年之际正式运行,向全社会奉献了一场场精彩的文化盛宴——善本古籍、金石拓片、敦煌遗书、名家手稿、样式雷、舆图、少数民族文字古籍、西文善本、中国古代典籍简史等专题展览。展览展示的珍贵文物可以说几乎贯穿中华典籍史,从最早的殷商甲骨、周代青铜铭文,到秦汉碑石拓片、魏晋南北朝唐五代敦煌遗书,再到宋元明清善本,最后到近现代的名家手稿,时代跨越三千余年。这些珍贵典籍既是悠久中华文明的历史缩影,也有大量体现中外文明交流互鉴的例证。

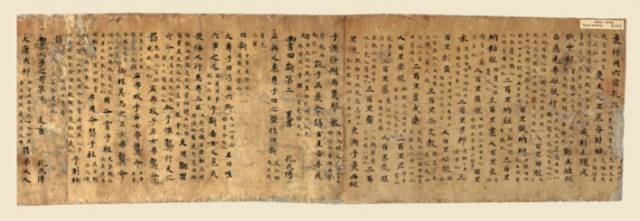

2.1敦煌遗书——中外文明交流的见证

敦煌遗书指1900年在甘肃敦煌莫高窟发现的4至11世纪多种文字的写本、印本和拓本文献,总数约6万件。季羡林先生曾指出:世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。敦煌遗书多角度展现了我国中古时期辉煌灿烂的文化,也是见证古代中外文明交流融合的重要实物。国家图书馆现藏敦煌文献1.6万余件,写卷长度为世界之首,为此我们专门设立“敦煌遗书展”。

两汉之际,佛教开始由印度经西域传入中国,经长期传播与发展,逐渐形成具有中国民族特色的中国佛教。中国传统的儒家、道家文化也与佛教文化不断融合发展,形成独具中国特色的儒、释、道融合的传统文化,印度佛教从而成为第一个影响中国文化最为深远的外来文化。敦煌不仅是佛教传入通道上的重要节点,更是儒释道三种文化不断融合发展的地方。我们在现存敦煌遗书中,可以见到儒、释、道各家经典。敦煌遗书中佛教典籍占绝大部分,此次敦煌遗书展展出佛教经典36件,其中《律藏初分》是国家图书馆所藏敦煌遗书中有明确纪年最早的一件,西凉建初十二年(417)抄写于酒泉,后流传到敦煌,最终封存于藏经洞,是丝绸之路上佛教传播的见证,佛教史上具有重要意义。唐朝前期,由于统治者推崇老子,敦煌道教也一度兴盛,设有开元观、神泉观、龙兴观等道观,也抄写了大量道教经典。本次展出的唐写本《老子道德经卷》,就是魏晋南北朝以来道教徒传习《道德经》的主要文本。此外,我们还展出了《论语》《古文尚书传》等重要的儒家经典。

《古文尚书》

从敦煌遗书中我们可以发现佛教不断中国化的印迹。本次展出的《佛为心王菩萨说头陀经》,为中国佛教禅宗系伪经注疏。粟特人曾将该经翻译成粟特文,流传到西域地区,反映了中原佛教文化对西域佛教文化的影响。粟特人原是生活在中亚地区阿姆河与锡尔河之间泽拉夫珊河流域的古老民族,以其占据的优越的地理位置和善于经商的特长,一直活跃在丝绸之路的贸易活动中,并在古代中西方文化交流史上扮演过重要角色。敦煌遗书中保存的大批疑伪经,它们反映了佛教中国化过程中的某一侧面,从而对中国佛教研究具有重大意义,如《大方广华严十恶品经》在梁武帝提倡断屠食素的背景下撰成,说明了汉传佛教素食传统的形成经过;《高王观世音经》反映了观世音信仰在中国的形成与流传;《十王经》反映了民间七七斋与十王信仰的结合。

《十王经》

佛教的传播还带来了别具一格的书籍装帧形式。展出的《思益梵天所问经四卷》,为梵夹装。敦煌汉文佛经中梵夹装虽多,但保存如此完好,且尚有夹板的,惟此一件。梵夹装是伴随着佛教一起从印度传入中国的一种书籍装帧形式,也是19世纪中国引进西方书籍装订技术之前唯一一种从外国引入的书籍装帧形式。

佛教在传入中国后,不断有高僧大德西行取经。我们展出的《妙法莲华经卷二》,卷后就有乾德六年(968)西天取经僧继从科读的题记。归义军时期,敦煌恢复了因安史之乱而中断的与中原地区的联系,包括继从在内的很多内地僧人经过敦煌前往印度求法取经,并在敦煌遗书中留下了宝贵的文献资料,弥补了传世典籍之不足,为研究中印文化交流提供了重要的资料。这些千百年前往来中原与印度、西域的僧人不断将印度及西域的佛经沿着丝绸之路传入中国,翻译成汉文,丰富着中华文化,同时也将中华文化传播出去。

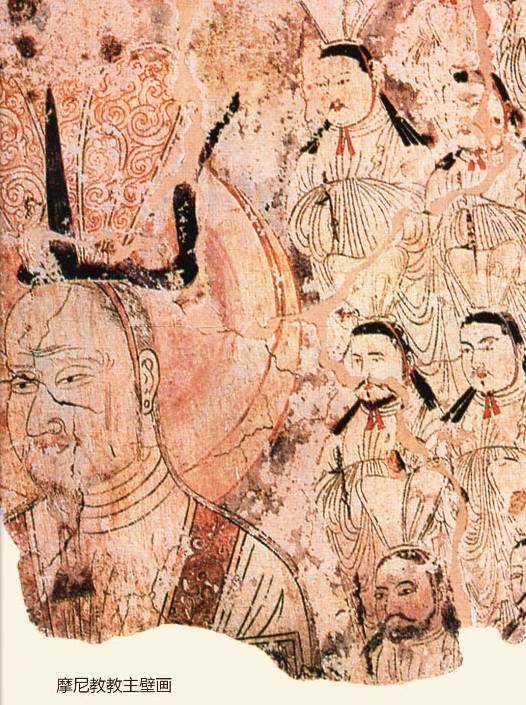

敦煌遗书展览中的《摩尼教经典》,可以带我们探寻一种在国内早已消失的外来宗教——摩尼教。摩尼教,又称明教,是三世纪中叶波斯人摩尼创立的宗教,4世纪至6世纪广泛流行于中亚以及地中海一带。武则天延载元年(694),波斯人拂多诞持《二宗经》献于武则天,标志着摩尼教在中原地区公开建寺传教。开元二十年(732)七月,唐玄宗曾下诏:“摩尼法本是邪见,妄称佛教,诳惑黎元,宜严加禁断。”公元8、9世纪回鹘汗国将摩尼教奉为国教。安史之乱后,因回鹘自恃助唐平乱有功,其僧侣在回鹘汗廷的支持下,在中原地区兴建寺院,四处传教,盛行一时。会昌三年(843)遭唐武宗敕禁,此后摩尼教转入民间,影响到唐以后的多次农民运动。该件展品为唐代写本,是摩尼教重要经典,对于研究摩尼教及其在中国的演变具有重要参考价值。

2.2金石拓片——镌刻在金石上的中外文明交流

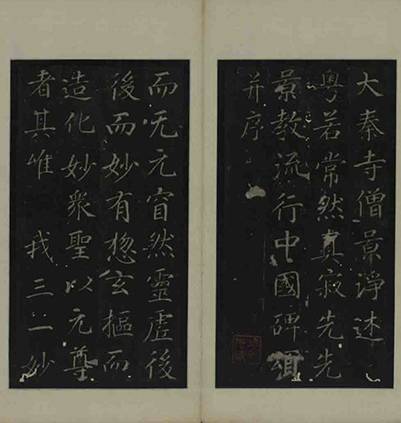

金石是我国历史上一种重要的文献载体,历代铸刻的金石器物因时代久远,现在很多已不存人间,存世的也多剥泐漫漶,中国特有的传拓技法产物——拓本,却能将其原始风貌惟妙惟肖地保存下来,同时也将镌刻在金石上的中外文明交流历史记录下来。金石拓片展展出的《大秦景教流行中国碑》拓片,就生动讲述了唐太宗贞观年间(627—649)波斯传教士阿罗本长途跋涉,自西域经河西走廊来到京师长安,拜谒太宗,先后得到太宗、高宗尊崇,特别是高宗封其为镇国大法主,敕令在全国各州建立景教寺,反映了景教在中国传播的史实。

《大秦景教流行中国碑》拓片

景教,即唐代正式传入中国的基督教聂斯脱里派。《大秦景教流行中国碑》的发现表明早在唐代基督教就已经传入中国,并在中国建寺传教,更重要的一点是其与中国传统文化不断融合。该碑碑文有景教经典《尊经》翻译成中文的记载,而且碑文撰写者景净为汉文功底极其深厚的波斯传教士,他善于引用儒释道经典和史书典故来阐述景教教义。碑上的花纹也有中西合璧的意思,碑额上部是吉祥云环绕的十字架,下部是典型的佛教莲花,意在表现景教开的是中土佛教之“花”,结的是基督教之“果”。波斯医学、西方慈善思想也随景教一同传入中国。

2.3西文善本——见证东学西传与西学东渐

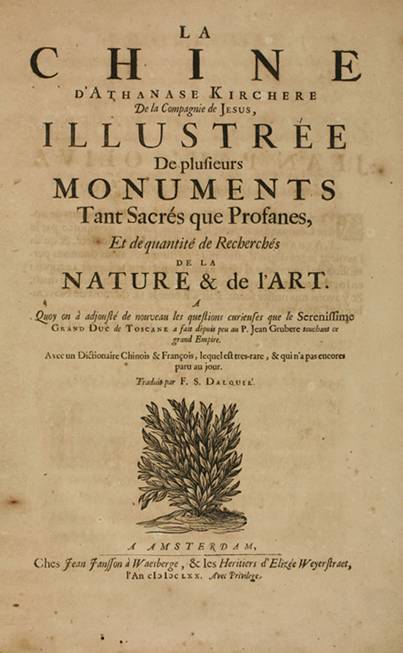

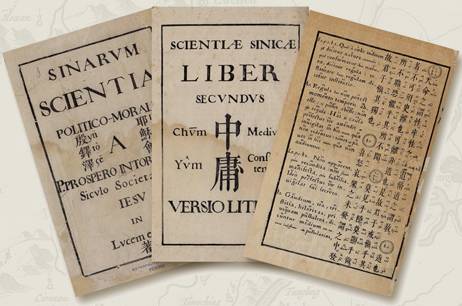

当欧洲历经文艺复兴、工业革命,发生翻天覆地变化的时候,中华文明依旧在原有轨道上持续发展,这段时间内中西方文明一直都有互动,有东学西传也有西学东渐。西文善本展展出的1670年阿姆斯特丹版《中国图说》,通过传教士在中国各地的旅行见闻,介绍了中国和亚洲其他地区的宗教信仰及人文与自然景物,该书在17、18世纪的欧洲极为畅销。16-18世纪的“东学西传”给欧洲思想界带来了巨大而深刻的影响,中国儒家思想对法国启蒙运动和德国古典哲学产生了巨大影响,当时西方将许多儒家典籍翻译为西文。我们展出的1687年巴黎版《中国贤者孔子》就是一个很好的例子,该书主要内容是《孔子传》,以及《大学》《中庸》和《论语》的译文,是第一部比较完整地向西方介绍中国儒家思想的著作。还有展出的1730年圣彼得堡版《中国博览》,书中包含《孔子传》《大学》的拉丁文译本等,此书开俄国汉语语言学史之先河。

基歇尔《中国图说》,阿姆斯特丹1677年版,拉丁语

《中国贤者孔子》,巴黎1687年版,拉丁语、汉语

中国知识线和外国知识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算学便是第二次。明末清初随着传教士的东来,西学逐渐传入中国。这时中国的历史文献中出现了一批翻译和介绍欧洲宗教、历史、哲学、科学技术的汉文书籍,被称之为“西学汉籍”。波兰天文学家哥白尼所著《天球运行论》,给人类的宇宙观带来了巨大的变革。我们展出的《天球运行论》,是1543年纽伦堡初版之后的拉丁文第二版,由西方来华传教士带到中国,后来传教士罗雅谷在编纂《崇祯历书》时曾引用参考。明末清初入华的意大利耶稣会教士利玛窦,宣传“学术传教”,从欧洲带来大量书籍,他说:“我们的书,尽管是用中国人所不懂的语言排印的,却大受称羡,因为书的装订不同寻常,而且镀金美观,在中国完全是新的东西。”这些全新的东西引起了中国部分士大夫注意,他们积极地与利玛窦合作翻译西方典籍。欧几里得《原本》是欧洲数学的基础,我们展出的《原本》,是1591年科隆版。明万历三十五年(1607)利玛窦和徐光启合译了《原本》的前六卷(平面几何学部分),取名《几何原本》,为此书最早的汉译本。该书中创造的许多数学概念,如点、线、面、平面、曲线、曲面、直角、钝角、锐角等等,一直使用到今天。这些概念不仅在中国产生影响,还对周边国家产生重要影响。日本学者杉本孜曾在《近代日中语言交流史序论》中指出:“现代日本的数学术语一般被认为是明治以后从欧洲学来的所谓洋算用语。但是,明清的汉籍对日本数学用语所作的贡献是不能抹杀的。”

在西文善本展中,我们可以看到西文版《论各种工艺机械》与中文版《远西奇器图说录最》的对照展出。1588年巴黎版《论各种工艺机械》介绍了195种机械,明代王徵与德籍耶稣会士邓玉函合作,将此书“最切要、最简便、最精妙”的实用器械部分译成中文,编入《远西奇器图说录最》卷三。以上这些展品都说明在明朝我们就已经在积极学习西方的先进科技文化。

鸦片战争以来,中华民族陷入到深重的民族危机中,有识之士的开始觉醒,主动向西方学习,收藏大量西方典籍。我们在西文善本展中展出了梁启超、袁同礼、徐志摩、巴金等名家收藏的西方典籍。近代随着通商口岸的开放,租界使馆的设立,西方的传教士、商人、外交官纷纷来到中国,带来大量西方图籍。我们展出穆麟德、罗斯、普意雅藏书就是这类藏书的典型代表。

中外文化在艺术方面也有不少交流,清代的传教士曾将西方的音乐带到中国。德里格,意大利神父。他于康熙五十年(1711)抵达北京,曾担任康熙宫廷乐师,参与编撰《律吕正义•续编》。我们展出了他的《德里格小提琴独奏和通奏低音奏鸣曲》手稿,该作品被认为是传入中国最早的欧洲音乐作品。《德里格小提琴独奏和通奏低音奏鸣曲》作为中西文化交流和友谊的重要见证,2002年李岚清副总理访问意大利时,曾将此书原样复制,赠送给意大利总统钱皮。

2.4样式雷图档——皇家建筑中的东西方文明融合

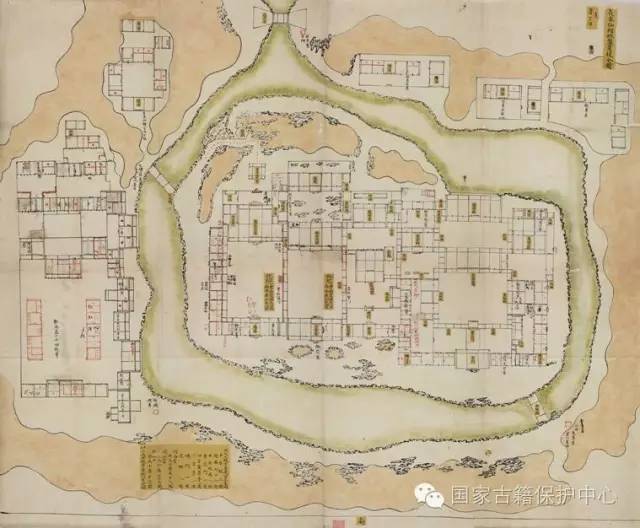

明清之际,随着耶稣会士到中国传教,西方建筑艺术也传入中国。乾隆年间,在郎世宁、蒋友仁等西方传教士的参与下,借鉴西方的建筑样式,在圆明园北端营建了西洋楼景观。这标志着欧洲建筑与造园艺术首次引入中国皇居领域,也是欧洲与中国两大建筑、园林体系结合的创造性尝试,更是中西建筑艺术交流融合的见证。但遗憾的是,第二次鸦片战争中被英法联军烧毁,只剩残垣断壁,现在我们只能通过展出的《圆明园地盘全图》等样式雷建筑图档,穿越时空,去体会百余年前“万园之园”的盛况。也会深刻反思:为何屹立东方数千年的文明会被崛起的西方文明碰撞的支离破碎。图档中《中海仿俄馆洋式楼立样》也是展现中西建筑合璧的范例。仿俄馆洋式楼位于中海海晏堂背后,八国联军侵华之后,由慈禧太后提议,在被毁的仪鸾殿原址基础上兴建。仿俄馆洋式楼由样式雷画样设计,建筑仍是中国传统的木构架楼阁,其外立面则采用了新兴的西洋式。

样式雷图档《圆明园长春仙馆》

2.5舆图——描绘文明交流的轨迹

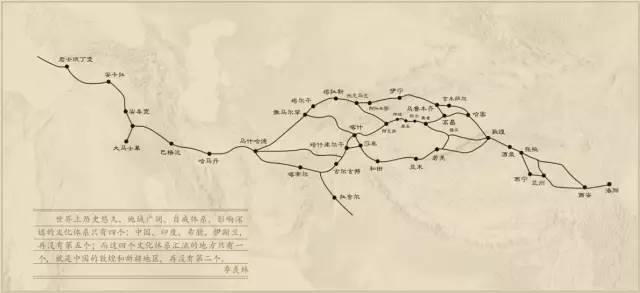

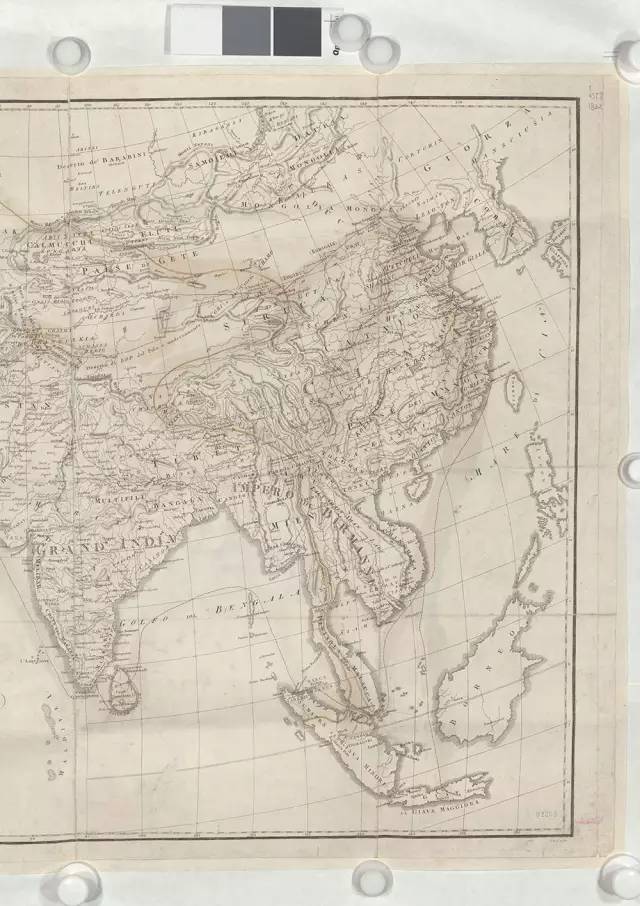

“天地有覆载之德,故谓天为盖,谓地为舆。”所以古代表示大地的图画被称为舆图。国家图书馆藏古代地图达8000余种,无论是数量还是质量,均在国内外首屈一指。此次舆图展览以明清时期中文古旧地图为主,兼具外文古旧地图精品。通过这些内涵丰富的各类地图,我们可以了解中国古代舆图的发展进程和中外交流的历史轨迹,并进一步感悟舆图在中华民族文化宝库中所占的重要地位。大家对《马可波罗游记》都十分熟悉。13世纪,意大利人马可波罗从威尼斯出发,途经中东,最终到达东方最富有的国家—中国。他口述自己的东方见闻,被鲁斯蒂凯洛·达·皮萨整理成《东方见闻录》,即《马可波罗游记》。该游记激起了欧洲人对东方的强烈好奇和向往,它对于欧洲人了解东方和新航路的开辟均有重要影响。我们展出的《马可波罗旅行路线图》是意大利人乔瓦尼•巴蒂斯塔•巴尔代利•博尼据该游记所载资料编制而成的。

《马可波罗旅行路线图》

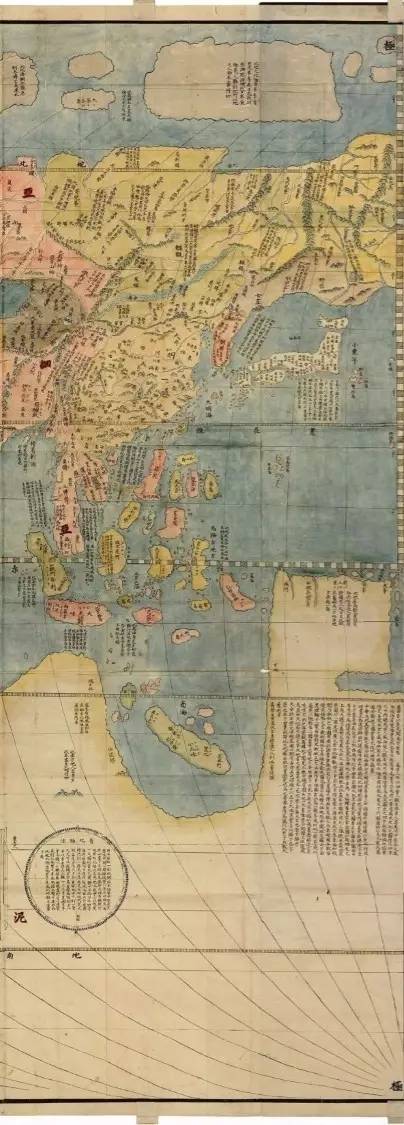

15世纪,西方的航海冒险家用着中国传去的指南针,揭开大航海时代序幕,开辟出新的文明交流通道。此后西方来华的传教士也将西方先进的绘图技术带入中国。明末,“西学东传第一师”意大利人利玛窦在中国利用西方先进的制图技术,以奥代理的《地图大观》为底本,参阅《大明一统志》《广舆图》等中文地理图籍,并适应“天下唯中国为中”的天下观,绘制了《坤舆万国全图》,这是当时世界上最详细、最准确的世界地图。我们展出的《坤舆万国全图》就是依据利玛窦所绘地图的摹本。

《坤舆万国全图》,(意)利玛窦绘,明万历三十六年(1608)摹绘本

在《坤舆万国全图》的影响下,明末中国已经有了较为全面和细致的世界地图。《天下九边分野人迹路程全图》绘出了明代两京十三省及世界各洲各国的大致形势,并绘有三十六条未标注经度的经线,其他国家和地区的地理位置和轮廓基本准确。

2.6名家译稿——中外文化交流的重要媒介

中外文化交流少不了名家译稿这一重要媒介。中古时代中外高僧大德将印度佛教经典翻译介绍到中国,中国文化也被以各种文字翻译介绍到世界各地。鸦片战争后,中国社会发生剧烈变革,面对西方的坚船利炮,中国的知识分子开始觉醒,并积极开展学术、文化救国活动。清末译界先驱严复、林纾、梁启超等开启了哲学、科技、政治、文学等多个学科的翻译,随后大量国外各门类的文化知识被翻译介绍到中国。名家译稿成为中外文化交流的传播媒介,也是我们得以近距离感知中外文明交流的桥梁。

《神曲》是欧洲文艺复兴时期最重要的作品之一,我们展出王维克翻译《神曲》的手稿,是该作品在我国最早的散文译本。历史学家侯外庐翻译的《资本论》原稿大部分毁于战火,此次展出的《资本论》译稿则是劫后仅存的珍贵文献。此外,我们还展出了著名哲学家贺麟译《黑格尔的小逻辑》手稿。近现代西方文学翻译是社会影响最广,受众最多的门类。近代翻译家、文学家林纾,一生著译颇丰,翻译小说达二百余种,被誉为“译界之王”。我们展出了林纾与王庆通合译的《风流孽冤》译稿。20世纪初以来,俄罗斯与苏联文学被大量译介到中国,从“黄金时代”的陀思妥耶夫斯基、屠格涅夫、契诃夫,到苏维埃文学著作。我们展出了耿济之翻译的陀斯妥耶夫斯基著的《白痴》;契诃夫著,焦菊隐译的《契诃夫戏剧集》;伊凡诺夫著,戴望舒译的《列宁和苏维埃文学的诞生》;屠格涅夫著,丰子恺译的《猎人日记》等手稿。这些苏俄经典作品,影响了中国几代人的成长。

科学技术知识的翻译在译稿中占有相当大的分量,我们展出了本草学家和中国生药学先驱赵燏黄编译的《生药学》等科学技术方面的译稿。

2.7丝路精神——开放包容 交流互鉴

习近平指出:“古代丝绸之路是一条贸易之路,更是一条友谊之路。在中华民族同其他民族的友好交往中,逐步形成了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为特征的丝绸之路精神。”近期国家图书馆(国家古籍保护中心)举办了《民族记忆 精神家园——国家珍贵古籍特展》,并专门以典籍揭示丝绸之路上开放包容、交流互鉴的精神主题。

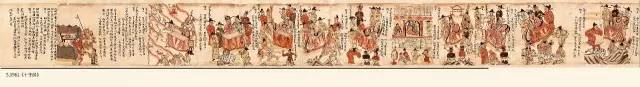

唐壁画《张骞出使西域》

《史记•大宛列传》是中国最早的域外地理专篇,根据西汉张骞出使西域的报告写成的,详细记载汉武帝时期,张骞通西域的事迹。张骞出使西域,发展了我国和中亚、西亚许多国家的友好关系,丝绸之路从此正式开辟。正是这种交流互鉴、互利共赢的精神基础,使得丝绸之路不仅是东西方商业贸易之路,也是中国和亚欧非各国间政治往来、文化交流的通道。至今,丝绸之路仍在东西方交往中发挥着重要作用。

《史记一百三十卷》

千百年来,在丝绸之路上来来往往的使者络绎不绝。我们展出的《大唐大慈恩寺三藏法师传》《大唐西域记》,详述了唐代玄奘法师沿丝绸之路西行取经,在中国和中亚、南亚各国间建起了一座交流互鉴、友好往来桥梁的事迹。两汉之际,从丝绸之路传入中国的印度佛教,不断与中国本土文化相融合,不断中国化,到六祖慧能法师《坛经》的出现,标志着佛教中国化的完成。佛教在完成本土化后,便开始沿着丝绸之路向西传播,据学者研究,西夏文本和敦煌本《坛经》来自于同一底本,西夏文《六祖坛经》是中国禅宗思想向西传播的重要证据。

《大唐西域记》

唐天宝十年(751),唐军与大食国军队战于怛罗斯(今哈萨克斯坦境内),唐军败绩。杜佑族子杜环,作为随军书记官参加怛罗斯战役,被俘之后流离大食12年,遍游黑衣大食全境,并成为第一个到过非洲并有著作的中国人。宝应元年(762)搭乘商船回国,后根据亲身经历和所见所闻撰成《经行记》。惜原书久佚,唯杜佑在《通典》卷一百九十三《边防典》引用此书,仅存1510字。《经行记》翔实地记载了拔汗那国、康国、师子国、波斯国、碎叶、石国、大食等国历史、地理、物产风俗等珍贵的原始资料。《经行记》是中国记载伊斯兰教的最早汉文典籍,杜环也成为第一位准确理解伊斯兰教的中国人。杜环被俘期间正是伊斯兰教“率土禀化,从之如流”的兴盛和繁荣时期,他客观准确地记录了伊斯兰教的信仰、礼拜、斋戒以及行为规范、饮食、衣饰、禁忌等教义、教法。杜环还记载了祆教、基督教、佛教的情况,这对研究世界宗教的演变发展和传播交流提供了重要的史料。

早在秦汉时期,中国不仅开通了陆上丝绸之路,也开辟了海上丝绸之路。《汉书•地理志》翔实地记载了当时的航路。唐代义净效法法显、玄奘,赴印度求法,由广州乘波斯舶赴印,后撰成《南海寄归内法传》,记述了东南亚诸国的社会、文化情况,特别是佛教流行情况、教义、经律等,同时记述了海上交通的航程、重要国家、港口等情况,是研究中外海上交通史和古代东南亚地区社会文化的珍贵资料。明代郑和船队前后七次下西洋,使中国与亚非各国之间的海上丝绸之路得以畅通,在航海活动上达到了当时世界航海事业的顶峰。郑和的航海活动促进了各国在政治经济、科学技术乃至饮食文化等多方面的交流互鉴。马欢曾经三次随郑和下西洋,他撰写《瀛涯胜览》,将亲身经历的航路、海潮、地理、政治、民俗、人物、文字、物产等情况记录下来,成为研究郑和以及明代中外交通历史的第一手数据,也是中外文明沿海上丝绸之路交流互鉴的见证。

随着新航路的开辟,明清时期大批传教士来华,成为中西方科技文化交流的主要推动者。康熙四十七年(1708),康熙皇帝亲自主持并聘请西洋传教士绘制地图,用10年时间绘制了《皇舆全览图》。这是我国第一幅绘有经纬线的全国地图,康熙五十八年由朝廷使用西洋铜版印制。《皇舆全览图》在中国地图发展史上具有划时代的意义,自清中叶至中华民国初年国内外出版的各种中国地图基本上都渊源于此图。

3小结

国家典籍博物馆以“传承文明、服务社会”为宗旨,在运行近两年的过程中,除首展外还积极推出了《我们的文字—非物质文化遗产中的文字传承》《三山五园文化—圆明园四十景》《册府千华—珍贵古籍雕版特展》等一系列展览,深度挖掘和弘扬中国传统文化,并将古今中外文明交流成果展示出来。我们将汲取“国家珍贵古籍特展”成功的经验,策划以典籍文献为主体的“丝绸之路文化展”,在推进“一带一路”倡议中更好发挥图书馆的作用。

(本文原载《新世纪图书馆》2016年11期。特经作者授权转载)