寻霖:宋刻元修本《说文解字》

湖南图书馆馆藏宋元明善本,大半来自长沙叶氏。叶氏原籍苏州,清咸丰洪杨太平之役,江浙糜烂不堪,湘中则较为安堵,苏州叶氏此时才移入湖南,落籍湘潭,后至长沙开设各种店铺,居长沙。光绪后,其族人文蔚起,家声大振,尤以叶德辉最为著名。叶德辉(1864—1927),字焕彬,号直山,又署郋园。清光绪十八年(1892)进士,授吏部主事,次年即辞官归湘,从事著述,今有《郋园全书》行世。其门人刘肇隅《郋园读书志序》称其“承先世之楹书,更竭四十年心力,凡四部要籍,无不搜罗宏富,充栋连橱。……著作等身,于群经、小学、乙部、百家之书,无不淹贯宏通,发前人未发之蕴。而于目录版本之学,寝馈数十寒暑”。又挟巨资,大力购藏,至罹难时已有藏书二十余万卷,与道州何氏、巴陵方氏、湘潭袁氏并称为清末民国间湖南四大藏书家。

叶德辉邃于经学,尤精版本,所著《书林清话》至今仍为治古文献者案头必备之书。而其自认为生平著述以《说文解字故训》、《四库全书板本考》为二大长编。叶德辉政治上极为反动,生活腐朽,为其时长沙劣绅之首。戊戌时诋康、梁,洪宪时拥袁氏,1927年湖南农民革命高潮时期,竟又刻薄挖苦民众,终于1927年4月间死于非命。叶氏毙命之时,其书由当时省农会秘书长柳直荀提议没收拨归省立中山图书馆(即今湖南图书馆),其宅观古堂也收为馆址。后因“马日事变”,其事不了了之。其书仍由其子叶启倬收回,然其时藏书已损失不少。1927年6月日本人所办《辽东诗坛》第二十四号曾发表叶启倬致叶德辉门人松琦鹤雄一函,称其时“家中所有藏书以及金石、字画、古铜、遗稿、应用金银珠玉、衣服器具等之要件,均被彼等抢劫一空。家中仅存少数书籍、碑帖、书版,充为中山图书馆所用。现恳友人疏通,故未搬移他处,住宅充为馆址,并设办事处管理。有人闻有散失,家藏宋元及善本书籍,计存无几”。1929年,叶启倬拟将劫后叶氏藏书尽数贩卖,经湖南省立中山图书馆馆长傅熊湘与叶启倬反复协商,并由省教育厅聘请专人组织鉴定委员会,对藏书进行鉴定、估价,呈请省政府拨款3万元予以收购。而其时主湘政者为鲁涤平,用财有周公之吝,竟以此为不急之务,仅拨款3000元选购叶氏部分藏书,终使叶德辉藏书大半散失,少数归其侄叶启勋、叶启发所有。而入藏省立中山图书馆之书又于1930年7月红军攻占长沙之役中随馆舍同为灰尘,片纸无遗。

叶德辉诸子皆不读书,能传其学者仅侄叶启勋、叶启发二人而已。德辉曾有诗云:“吾家从子八九人,中有五子真绝伦,生儿不肖赖有此,豚犬那可比凤麟。”

叶启勋(1900—1972),字定侯,又字更生,堂号拾经楼,著有《拾经楼紬书录》,1937年铅印本。叶启发(1905—1952),字东明,堂号华鄂堂,著有《华鄂堂读书小识》,稿本,藏湖南图书馆,今有影印本行世。二人同为叶德辉三弟德炯之子,兄弟二人藏书归于一处,故同一书中皆有启勋、启发二人之印及题跋。1941年长沙名士雷恺《华鄂堂读书小识》序称:“余交叶郋园吏部四十年,每见则指示插架所藏刻本之源流、文字之异同,娓娓不倦。其从子定侯、东明侧闻绪论,克承家学,厂甸搜求,虽不如吏部之富有,而间有未经吏部收得者。吏部殁后,书皆散佚,而定侯、东明所藏屡经兵火,岿然独存,若有神物呵护者。”经兄弟二人不懈努力,至1949年时藏书亦达十余万卷,质量、数量皆不亚于叶德辉观古堂。

1951年启勋、启发兄弟全部藏书由其子侄叶运闿、叶运葵等经手,悉数捐赠于湖南省文物管理委员会,1957年由文管会移交湖南图书馆。今湖南图书馆善本书即以叶氏所捐为基础,其中最为瞩目者即宋版《说文解字》。

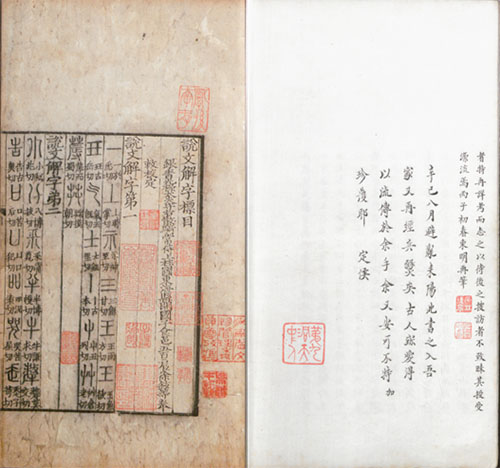

《说文解字》十五卷,汉许慎撰,宋徐铉等校定。十行字不等,小字双行,行二十九、三十字不等,棉纸,版心下镌每页字数及刻工名,刻工有李德瑛、詹德润、孙元、郑埜、许忠、吴玉、陈宁、杨春、金文荣、曹德新、沈祥、茅化、陈琇、周成等。钤有“毛扆之印”朱文小方印、“斧季”朱文小方印、“白堤钱听默经眼”朱文小长方印、“吴越王孙”朱文方印、“慧海楼藏书印”朱文大方印、“莫友芝图书印”朱文长方印、“湘潭刘氏兰竹山房藏书之印”朱文长方印、“子霞过眼”朱文小方印及“叶氏袐宋楼藏”、“乱后幸存”、“拾经楼丁卯以后所得”、“中吴叶启蕃启勋启发兄弟珍藏书籍”等印。

许氏说文之学,始于宋代,其时已有多种刊本。然以元明二代刻书之盛,竟少有人再镌刻此书。迨至明末万历陈大科、崇祯虞山毛晋汲古阁始予重刻,于是许书又得盛行。毛氏刻本后有毛晋之子毛扆之跋,称其先君购得说文真本,嫌其字小,故以大字开雕。其书结构颇精,应出于当时名手所写。清乾隆中金坛段玉裁据青浦王昶、吴县周锡瓒两家所藏二种宋本校毛氏所刻,成《汲古阁说文订》一卷。凡王、周所藏宋本与毛刻同者,则注明“两宋本同”,异者则分别注明,称王氏宋本作某某,周氏宋本作某某。王昶所藏宋本后归归安陆心源,见于《皕宋楼藏书志》,其书后有阮元手跋,称“嘉庆二年夏五月阮元用此校汲古阁本于扬州学署。毛晋所刻即据此本。凡有舛误皆毛扆妄改”。皕宋楼之书后归日本岩崎氏静嘉堂,至今孤悬海外。

上世纪初,张元济、傅增湘等倡印《四部丛刊》,欲集南北收藏家之秘籍以广流传。其时徐铉所校北宋本《说文解字》已入静嘉堂,南唐徐锴所撰《说文解字系传》四十卷,宋本残佚,亦且无传。惟黄丕烈《百宋一廛书录》载有虞山钱曾述古堂影宋钞本,亦不知所终。某日,叶德辉自苏州来沪,张元济以地主之谊招待叶德辉于家席,叶启勋也得以陪侍于席侧,缪荃孙亦在座。席间言及二徐《说文》无善本可印,缪荃孙告知徐锴《系传》影宋钞本今在乌程张钧衡适园处,可以商借;叶德辉也言静嘉堂所藏宋本《说文》可转托友人商借。张元济大喜,即席促缪致函乌程张氏,德辉也致缄友人。未逾月,叶之友人覆函,称已得藏主允许,惟书不愿出门,且恐印时污损。后几经函商,终由张元济备赀三千元托藏主照像,片寄来华。于是北宋本《说文》得以先印入《续古逸丛书》,后再印入《四部丛刊》。而徐锴《系传》一书,虽得张氏允借,但须以张元济所藏宋本《容斋五笔》相转让。原来《容斋》一书原由沪估先持示乌程张氏,因议价未谐,后为张元济所得。张钧衡事后追思,懊悔不已,故便趁机以此相挟,而张元济不得不允。因而大小二徐之书皆得以收入《四部丛刊》而化身千万。

叶氏所得此本,原为1935年夏湘乡估人持书单至叶府求售,叶启勋往观检阅,颇无当意者。忽于敝纸堆中拣出此书六册,初以为阳湖孙星衍所刊,而印以高丽皮纸。细审始知为北宋精刻本,纸为永丰棉纸。书中“桓”、“贞”二字皆不缺笔,当为宋真宗时所刻。湘中宋本《说文》,原道州何绍基云龙万宝书楼曾藏一部,后不知所终。此本系出湘潭刘氏,钤有“湘潭刘氏兰竹山房藏书之印”、“子霞过眼”。卷十第七、九页,卷十一第三页,卷十五第七页,版心有“重刊”二字,盖南宋时所补刊。以此本与《四部丛刊》影印静嘉堂藏陆心源本相勘,笔划波磔,无毫发殊异,轻重亦同,可知同为一板。惟陆本许慎之“慎”字,仅剜去末笔,此本则或将“慎”字完全剜去,或改“慎”为“氏”,可知此本应较陆本为后印。钱大昕日记曾载所见宋本《说文》二部,一为王昶所藏,一为黄丕烈所藏,黄本卷末有“江浙等处儒学”字样。叶启发《华鄂堂读书小识》以为二本当为一板,黄氏所藏为宋板元修。湖南图书馆所藏此书中钤有海虞毛氏、白堤钱氏、海宁查氏、独山莫氏之印,历经名家藏庋,珠涂累累,更为此书增色,足以媲静嘉而傲尧翁。

(作者:湖南省古籍保护中心寻霖)

刘雪平:元刻本《韵补》

“余从何氏后人以番饼百元得之,手自装池,以为吾家镇库之宝。”叶启勋在题跋中如是写道。长沙叶氏家族视为镇库之宝者,乃《韵补》五卷,叶启发认为“此本即斋借以据校之宋乾道四年刊本,藏于蝯叟东洲草堂者,纸薄如茧,触手如新”,今鉴定为元刻本,然其价值丝毫不逊宋刻,现藏于湖南图书馆。

《韵补》,宋代吴棫撰,是我国第一部古音学著作。吴棫(约1100—1154),字才老,福建人,宣和进士,召试馆职不就,绍兴中为太常丞,忤秦桧,出为泉州通判。他是南宋著名的经学家、训诂学家、音韵学家,著有《书裨传》、《诗补音》、《论语指掌考异续解》、《楚辞释音》等。

《韵补》一书根据音训与古韵文以说明古时韵补,认为古人用韵较宽,有古韵通转之说。此说既填补了先秦古音研究的空白,又对后世的古音研究产生了深远影响。该书还被收入《四库全书》,四库馆臣云:“此书则泛取旁搜,无所持择,所引书五十种中,下逮欧阳修、苏轼、苏辙诸作,与张商英之伪《三坟》,旁及《黄庭经》、《道藏》诸歌,故参错冗杂,漫无体例。……然自宋以来,著一书以明古音者,实自棫始,而程迥之《音式》继之。迥书以三声通用,双声互转为说,所见较棫差的,今已不传。棫书虽抵牾百端,而后来言古音者皆从此而推阐加密,故辟其谬而仍存之,以不没筚路蓝缕之功焉。”正因如此,是书在我国音韵学史上占有一定地位,历来为学者所重视,如晚清学者苗夔慕才老之书,叹未能获见,后从道州何绍基处借得,“键户谢客,手自缮录,寝食俱废”,以授藏书家杨尚文刻入《连筠簃丛书》,何绍基又为之搜借各家刻本、写本及大兴刘侍御所藏汲古阁景宋本参校。

湖南图书馆所藏元刻本《韵补》共五册,半页十行,字数不一,小字双行二十四字,细黑口,左右双边。前有乾道四年徐蒇序,后有叶启勋、叶启发题跋。是书历经明清两代多位名家递藏,朱印满卷,如有“黄琳美之”、“休伯”、“黄氏淮东书院图籍”等印,这是明藏书家黄琳之印,黄琳,字美之,号蕴真、休伯、国器,安徽休宁人,寓居江苏南京,明弘治、正德年间藏书家,官至锦衣卫指挥;又有“濮阳李廷相双桧堂书画私印”等,知为李廷相旧藏,李廷相(1485—1544),字梦弼,河南濮州(今河南濮阳)人,明弘治十五年(1502)康海榜进士第三人,官南京户部尚书,好藏书,卒谥文敏,建藏书楼名“双桧堂”;又有“江左僧弥”印,知曾藏于邵弥处,邵弥,字僧弥,号瓜畴、芬陀居士,善书法,尤长于绘画,名重一时,与董其昌、王时敏、王鉴、李流芳、杨文聪、张学曾、程嘉燧、卞文瑜合称画中九友;钤有“毛晋私印”、“子晋”、“听松风处”等印,则又为明汲古阁主人毛晋所得;又有“大兴徐氏藏图籍印”,则该书流落至清著名地理学家徐松家,徐松(1781—1848),字星伯、孟品,原籍浙江上虞,寄籍顺天府大兴县;观卷首“慧海楼藏书印”,则又为清查莹所藏,查莹,字韫辉,号映山,别号竹南逸史,祖籍山东海丰,入籍浙江海宁;卷端一枚“袁廷梼借观印”,知该本为袁廷梼所喜,袁廷梼,字又恺,一字寿楷,清江苏吴县人,与周锡瓒、顾之逵、黄丕烈并称乾嘉间四大藏书家。其他如“何绍基印”、“子贞”、“德辉”、“叶德辉鉴藏善本书籍”、“观古堂”、“拾经楼”、“叶启发藏”、“东明审定”、“中吴叶启蕃启勋启发兄弟珍藏书籍”、“洞庭山西洞庭湖南人”等印,则又为道州何绍基、长沙叶氏家族递藏。

(作者:湖南省古籍保护中心刘雪平)

李娇:明初刻本《天地冥阳水陆杂文》

北宋元祐八年(1093)八月一日,苏轼之妻王闰之染病离世。“临终之夕,遗言舍所受用,使其子迈、迨、过为画阿弥陀像。”弥留之际仍不忘礼佛,足见王氏乃虔诚的佛教徒。十一月十一日,苏轼设水陆道场,分上下两堂,分别召请八位圣众,以追荐超度亡妻。

关于水陆道场的起源,历来说法不一,一说源于南朝梁武帝萧衍,一说形成于宋代,尚无定论。水陆道场,亦称水陆法会、悲济会,是佛教中最隆重最盛大的法事活动。僧尼设坛诵经,奉请法界佛神,遍施饮食,超度水陆众鬼,普济六道(天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道)四生(胎生、卵生、湿生、化生)。水陆法会多设在寺院,时间多为七昼夜,更甚者长达四十九天,参加法事的僧人可多达千人。道场分内坛和外坛,内坛请供佛神,外坛诵念佛经,还要悬挂若干幅宗教题材的画像即水陆画。如何举办水陆法会,这就涉及到修斋仪轨,即所参用的仪文。

水陆法会有南北之分,南水陆的修斋仪轨是《法界圣凡水陆胜会修斋仪轨》,北水陆的修斋仪轨是《天地冥阳水陆仪文》。据国家图书馆所藏明正德十五年(1520)山西文水广报寺释文宝等刻嘉靖元年释法空增刻本《天地冥阳水陆仪文》,北水陆的全称为“该罗法界利济四生凡圣圆融怨亲平等水陆法施大斋”。由于未被收入佛藏内,佛教界一度认为早已失传。

今据学者查证,美国普林斯顿大学葛思德东方图书馆藏有《天地冥阳水陆仪文》三卷,《杂文》二卷,《坛场式》一卷,为目前所知的唯一全本。国家图书馆、浙江图书馆、北京师范大学图书馆、中国人民大学图书馆、北京大学图书馆等均有残本。湖南省社会科学院图书馆所藏为《天地冥阳水陆杂文》二卷,《坛场式》一卷,框高26.4厘米,宽24.5厘米,半叶十五行二十二字,白口,四周双边,钤有“圆璧”、“曹洞正宗”、“明逸印”等印,为明代初期刻本,入选第四批《国家珍贵古籍名录》。

(作者:湖南省古籍保护中心李娇)

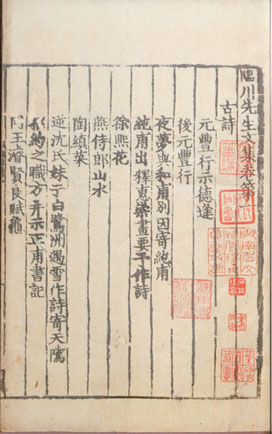

寻霖:宋刻元明递修本《临川先生文集》

王安石之《临川集》,今日流传可考的宋刻本有两种,一为绍兴十年(1140)临川郡守桐庐詹太和刻本;一为绍兴二十一年(1151)王安石曾孙、两浙西路转运司王珏刻本,即今湖南图书馆所藏者。是本十二行二十字,白口、黑口、左右双边、四周单边均有。版历宋、元二代,明代时仍贮北京国子监。明永乐十五年时庐陵杨士奇曾予修版,嘉靖五年时严嵩又修补五十七版。白口者为宋原刻,黑口者为明永乐补板,嘉靖五年补刻者则于版心镌刻补板年代。有刻工名。纸背间多朱墨字迹,盖旧时公牍废纸所印。原为汲古阁旧物,钤有“汲古主人”、“子晋”印。又有“拾经楼著录”、“石林后人”、“东明所藏”等印,并有叶德辉、叶启发、叶启勋长跋。叶启勋跋称是本印刷较罟里瞿氏铁琴铜剑楼所藏之本早,叶启发跋称“出湘乡曾文正公家,仲兄定侯得之估人手中”。

曾国藩勋业、道德为天下显彰,然亦颇好藏书,在其日记及家书中皆有大量购书记载。道光咸丰间在京十二年的日记,已刊刻者仅断续三年零八个月,而其中到琉璃厂购书的记录就有60余次。道光二十九年三月廿一日家书中说:“我仕宦十余年,现在京寓所有惟书籍、衣服二者。”至咸丰二年六月离京,藏书已达30多箱。咸丰战事期间曾氏购书求书也未间断,至咸丰九年,其藏书已百倍于道光中。同治三年(1864)曾氏将旧宅故居扩建为侯府,名富厚堂,取《汉书》功臣表中记“富厚如之”之意,同治六年又特辟藏书楼。曾国藩亲自设计了书楼、书箱,家信中嘱咐:“(书箱)前后用横板三块,如吾乡仓门板之式。四方上下皆有方木为柱为匡,顶底及两头用板装之。出门则以绳络之而可挑,在家则以架乘之而可累两箱、三箱、四箱不等。开前仓板则可作柜,并开后仓板则可过风。……读书乃寒士本业,切不可有官家风味。吾于书箱及文房器具,但求为寒士所能备者,不求珍异也。”

富厚堂院内竹木扶疏参天,楼阁掩映,幽静宜人,藏书处有八本堂、求阙斋、归朴斋、筱咏斋、艺芳馆、思云馆等。藏书分“公记”、“朴记”、“芳记”三部分,“公记”收藏的是曾国藩读过、批示过的书籍,以经、史、子、集、地方志、家藏史料及宋元旧椠为主;“朴记”收藏的是曾国藩长子曾纪泽常用书籍;“芳记”为其次子曾纪鸿夫妇藏书。八本堂专藏曾氏手稿、日记、奏章、各类公文、账目、信札以及曾氏选编前人著述手抄。求阙斋,得名于“求自有阙陷不满之处”。楼系三层建筑,又俗称花厅,以其三面皆有花格窗户而得名,其藏书处在三楼,约400平方米,书房5间,所藏皆曾国藩著述及藏书,即《公记书目》所载。归朴斋为曾纪泽居处,亦称朴记书楼,其藏书处在三楼,约300平方米,书房2间。其藏书精华于清光绪初年运往北京台基厂纪泽住址,后毁于庚子事变。艺芳馆为曾纪鸿、郭筠夫妇居处,其藏书处在二、三楼,约200平方米,书房4间,二楼为医卜星相之书,三楼藏经史子集。思云馆藏书楼原为曾国藩藏书处,曾氏“三经三史三子三集三实之室”即位于馆之左厢。抗战期间成为曾宝荪藏书之所,藏书十数架。几处藏书楼各有书目,今湖南图书馆尚藏有《随带行营目录》一册,《富厚堂书目》二册,《公记书目》一册,《取书目录:民国六年起民国三十二年止》一册。据今学者统计,曾氏富厚堂藏书累计达20余万卷。曾国藩崇尚理学,藏书虽富,重内容而不重版刻,宋元刻本极少,寥寥数部,亦为其友朋所赠。

富厚堂藏书,除大陆解放前夕,曾宝荪、曾约农姐弟携部分曾国藩、曾纪泽等人家书、日记前往台湾外,大部分藏书于上世纪五十年代初期大陆土改期间,由湖南省文物管理委员会派员接收,今皆藏于湖南图书馆。

在湖南图书馆所藏一册《公记书目》封面上,有当时湖南省文物管理委员会主任陈浴新1950年11月29日识记,文称:“据湘乡刘敦复所藏曾、刘、郭三君订交帖子,有曾重伯题识,述及其家书楼三楹,右为朴记,所藏皆惠敏遗书及亲笔,后惠敏缄取京都,遭庚子之乱,尽毁于拳燹;左为芳记,皆先君遗稿、经史编注及算草,皆未刊;中楹则文正亲稿,除已刊入全集外,凡日记及曾氏具编各未刊及未编定之件,凡军中杂件,可存者几百万余纸云。此次在富厚堂所查看者,则右为公记,其‘盖’字一二三四号书架,置有奏稿信稿多件,整齐完好,大都出自幕僚手笔,曾氏间存涂乙墨迹。重伯所谓日记、亲稿、军中杂件尚未发见,或以为约农携赴沪港矣。中为朴记,犹存惠敏藏书多架,无甚精彩。左为芳记,系艺芳老人遗藏之书,以医书及时务书为多,碑帖间有佳本。重伯所称先君,即曾纪鸿字栗諴是也,撰有《对数详解》五卷,其他遗稿均未见,殆其后嗣珍其先人手泽,另藏他处欤?宝荪女士已赴香港,无从问处。”《公记书目》以千字文排列,自“天”迄“止”,每个字号又分一二三四分号,详列书名卷次,著录曾国藩藏书1460余种,1980余部,18760册(件)。由于湘乡曾氏藏书不钤印记,其藏虽尽归于湖南图书馆而今不可辨矣。

(作者:湖南省古籍保护中心寻霖)