【纪念杨成凯】张伯江:在杨成凯先生追思会上的发言

【纪念杨成凯】辛德勇:一起买古书的老杨

【纪念杨成凯】范景中:“天假我一年,我将把三本书写完”

【纪念杨成凯】扬之水:“应折柔条过千尺” ——送别杨成凯

【纪念杨成凯】韦力:杨先生说,“这么好的书都被你放过了”

【纪念杨成凯】孟宪钧:京城书友君第一

杨成凯先生(1941.9-2015.8)是著名语言学家、古籍鉴定专家、古籍版本目录专家、古籍收藏家。作为中华再造善本工程编纂出版委员会委员,为《中华再造善本》《中华再造善本总目提要》编纂出版作出很大贡献;2007年“中华古籍保护计划”开展以来,杨成凯先生作为全国古籍保护工作专家委员会委员、《国家珍贵古籍名录》评审委员,全力参与全国古籍保护工作,对青年人才成长给与鼓励支持,在业界享有崇高威望,对古籍保护事业作出巨大贡献。现将业界纪念杨先生文章蒐集一处,谨致敬意。

【纪念杨成凯】张伯江:在杨成凯先生追思会上的发言

各位同仁:

今天我们汉语语法学界的几位同仁与古籍整理和出版界的同道们坐在一起,怀念我们共同的师友杨成凯先生,这本身就说明了这次纪念会的独特的意义:学科跨度如此大的两个领域的学人们都以失去了他而痛感惋惜,这就已经从一个侧面折射出了他对我国文化事业的重要贡献。

在这里,我作为来自语言研究所的一名研究人员,作为与杨老师相交三十年的一个晚辈,重点谈谈杨老师在汉语语法研究上的重要贡献,以及回顾一下我与他的个人交往。

杨老师是1978年考入中国社会科学院读研究生的,那也可以说是他语言学生涯的起点。那是文革结束后我国第一次恢复研究生招考,那年投考吕叔湘先生的考生数以百计,最终考取吕先生“语法理论”研究方向的只有两个学生,杨老师便是其中之一。跟随吕先生攻读学位那三年,他们的幸运是让我们这些后生羡慕不已的,由于他们都有很好的基础,吕先生跟他们讨论的问题很深入,很前沿,学位论文选题也都很有难度。杨老师做的是汉语的“兼语式”问题。我知道杨老师很久以来是存有一个很大的志向的,他希望给汉语动词也像英语那样分出定式的(finite)和非定式的(non-finite)两种,他专门研究汉语的兼语式和小句宾语问题,其实就是向着这个目标,先攻克两个最难的障碍。他在这两个问题的研究中,有很多独到的规律性发现,我本人从中受益匪浅,在我自己近年的研究中还曾经使用,可惜的是,很长一个时期里,他的这些极有价值的结论并没有得到语法学界充分重视。

到了九十年代初期,学界气氛比较宽松自由了些,杨老师开始系统发表他对汉语语法的整体见解。1991-1994年,他连续发表了《动词作主宾语是汉语的语法特点吗?》(1991)、《关于短语和句子的构造原则的反思》(1993)、《关于汉语语法单位的反思》(1994)三篇文章,三文的副标题分别是“汉语语法特点散论之一、之二、之三”。这三篇文章有一个一以贯之的核心思想,就是强调语法的逻辑基础,他明确主张以命题结构作为比较不同语言的基架,这样我们对汉语和英语的异同会有一个全新的看法。这三篇文章只是质疑和反思,没有正面提出作者自己的处理方案,让读者很是期待。没过几年,他给渴望着的读者朋友献出了他的三十几万字的系统论述《汉语语法理论研究》,这几乎是那时惟一以“语法理论”作为书名的一部专著,他对我说:“作为吕先生‘语法理论’方向的仅有的学生,我有义务写出这样一部专著来。”这本书如果泛泛地翻阅,读者可能有与上述三篇文章近似的感觉,似乎逻辑辩驳多,正面主张少,其实,杨老师在几乎所有的重要语法问题上都讲出了他的主张,只是这些主张都隐含在他的辩驳性言论之中罢了。

杨老师一直有志于写一部系统性的汉语语法。记得2001年9月我们给他过60岁生日的时候,也让他像时下年轻人那样对着蛋糕和蜡烛许一个愿,他许愿之后却马上就说了出来,他说:“我的愿望是咱们室能够早些写出一部语法来。”我们一边笑,一边感到内心的沉重。杨老师的语法理想是:一部词典,配上一部语法,这样,用词造句的所有问题就都解决了。这词典和语法该怎么搭配,各自的规模和框架是什么样的,他都有很深的思考。

1999年,我们研究室正式上马“现代汉语用法词典”项目,杨老师成为我们这个项目最可信靠的顾问。朋友们都知道他是个语法学家,也知道他是版本目录学专家,知道他是词学行家,知道他是象棋高手……却很少有人知道他对词典学是多么的精通。那是99年10月底的时候,我们用法词典项目组开会讨论编写原则,杨老师给我们系统介绍了英语界重要词典的主要类型和特点。像他讲的以Fowler、Wood和Evens为代表的三种用法词典,分别服务于什么对象、什么目的,选词的原则以及例句、格式的选择等等所有的细节,如数家珍,真让我们大开眼界。我听他说过两次“等身”:一是他说“我读过的象棋棋谱摞起来有我人这么高”,一是他说“我研究过的英语词典摞起来有我人这么高”。现在,我们这部历时十年的用法词典接近杀青,惭愧的是,它可能没有达到杨老师理想中的样子。

杨成凯老师自1981年研究生毕业留在我们研究室工作,到2002年退休,二十年就这样匆匆而过,很可惜没有给我们留下更多的论著。退休以后,他又更多的把精力投入到古籍工作上,看到他能做起他感兴趣的事情,得以充分发挥他的专长,我一方面由衷的为他高兴,另一方面,作为与他在语法研究上一路同行的同事,我也深深感到惋惜。

我本人来语言所工作比杨老师晚三年,来了不久我就注意到这位才子型的老师。我在所里做过团支部书记,1985年,院团委组织了一次在劳动人民文化宫的社科咨询活动,我就点名请了杨成凯、阎征、沈家煊和傅爱平四位当时还很年轻的学者,分别代表现代汉语、古代汉语、国外语言学和机器翻译专业坐在那里接受咨询。来问询的读者不多,我就趁机向他们几位请教各式各样的专业问题,记得杨老师给我讲了莱布尼茨和科学哲学,那以后,我就依他说的去买了那两本书。那年冬天,我和他一起坐火车去厦门参加句型和动词讨论会,漫长的旅程上,听他大讲美国语言学种种最新学说和观点,简直让我目眩神迷。

传统的语言研究人文色彩很浓,但杨老师对每一个问题的议论却总是句句不离逻辑,这让我这个既喜欢人文又喜欢数学的青年很是着迷,但吃苦受罪也在这里。每当我说出一个看法或者写出一点心得的时候,总会被他一下子指出逻辑破绽来。我觉得他就像一把无情的大尺子,横在语言研究的入门处,使得我每当把文章拿出来的时候都战战兢兢。我早期的几篇文章,每一篇都拿给他看,请他提意见。他也常常是密密麻麻写满一整张稿纸的意见,一点不客气,甚至于是全盘否定我的整篇文章。而每一篇文章,不管是听了谁的意见(有时是徐枢老师的,有时是廖秋忠老师的,有时是吕先生的)改了以后,也一定要再拿给杨老师看,等到他说“面貌大不相同”了,我才敢往外投。

尽管后来我选择的学派方向与杨老师有了差异,但他那些年给我留下深深烙印的逻辑规矩感,却影响了我迄今的整个学术生涯。比如说涉及形式和意义的关系时,我经常会想起他强调的“一符一指”的原则;在讨论“的”字结构时,我总会想到他强调的语言单位的同一性问题。杨老师成规模的建树尽管不是很多,但他细心推敲过的语法点,尤其是测试工具,真是论证的利器。我写《施事角色的语用属性》文章时,用了他对致使句使令动词与行为动词的论证;给研究生讲课讲到定式非定式动词时,又每每要讲他的谓词宾语一文;眼下我正在研究汉语的话题和主语问题,论证的起点,就是他的话题主语逻辑说。

杨老师没有看到他的语法理想得以实现,就匆匆而去了,我们作为他的晚生,没有能力全盘实现他的愿望,但是至少,他那些已经帮我们做好了的基础研究,我们要格外的珍惜,当今有些研究,问世晚于杨老师二十多年,其实还没杨老师走得远。这可能有多方面的原因,但最重要的一条我想就是,我们的人文科学研究领域,逻辑的意识还远远没有达到应有的强度。如果我们每个研究者,都能像杨老师那样有强烈的辨析事理的意识,有一往无前的求真的精神,我们的学术面貌,可能会大不相同。

【纪念杨成凯】辛德勇:一起买古书的老杨

时间:2015年8月18日

来源:澎湃新闻•私家历史 http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1365150

作者:辛德勇

前天听说老杨病逝了,心中袭上一股很重的凉意。俗话说,兔死狐悲,大概就是这种感觉。虽然本行专业是语言学,而且师从于语言学界大师吕叔湘先生,但按照世俗社会对人地位、价值的判断来说,讣告上所写,老杨生前最有荣耀的头衔,是“国家文物鉴定委员会委员”,也就是国家级古籍版本权威专家,这个职位似乎要更重要一些。这个头衔,标志着他在古籍版本研究方面卓越的成就,在一定程度上,也反映出他是古籍收藏圈子里的顶级精英。

我认识老杨,是因为古刻旧本的收藏;二十多年来的交往,也几乎全部集中在一起购买古刻旧本上。现在,老杨留下那些耗费大量心血购藏的古籍,撒手远行。虽然说作为抽象的道理,没有什么人不懂,这是古往今来所有收藏家的宿命,但当你面对自己身边在这个“行道”上一同走过很久的人真真切切地离去的时候,还是难免心生悲凉。为离去的老杨,为一代代藏书家,也为自己。

鲜谈藏品的藏书家

初次拜识杨成凯先生,大概是在上个世纪九十年代前期,我刚刚调到北京工作不久的时候。一次,业师黄永年先生来京讲学,他到宾馆来看望黄先生,我正好随侍于永年师身边,有幸借机向他通报了自己的姓名。我称“杨先生”,他很谦和地说,自己痴长几岁,以后径呼“老杨”便是,不必客气。

杨成凯

此番相识之后,前后有十年左右时间,因购买古刻旧本,或在琉璃厂各家古旧书店中,或在京城古书拍卖会上,我们时常相见,相互咨询协商,往往得其指教。

收藏家按照其对外界开放或是封闭的态度,大致可以分成两大类型:一类是浅薄型的,一类是深沉型的。前者好显摆,买到自以为得意的书,便招摇过市,生怕别人不知道,甚者还写文章,编书籍,肆意表暴。后者深藏不露。盖所藏越丰富,越能更深切地体会“书囊无底”这句话,知道山外面还有更高的青山在,随便显摆,会叫高人笑话。我虽然算不上是“家”,但对所积攒古书的态度,就属于前面很浅薄的那一类型。老杨则与我完全相反。老杨做人深沉,做事沉着,很少听他谈论自己的藏品。在这里,我只能根据自己有限的观察,对他收藏的特点,略述一二。

上峰聘请他出任“国家文物鉴定委员会委员”,并不是随便给的荣誉。老杨藏书,重视基本典籍的早期重要版本,这是传统学术精髓所在,也是正统版本学家关注的焦点。我买书,总琢磨着找一些稀僻古怪的罕见版本,即业师黄永年先生斥之为“旁门左道”的东西。老杨和黄永年先生谈古书,总是谈得很融洽,关键就是两人趣味相投。

重视这类名著名刻,固然值得称道,而在当下,要想买来收藏,就不是老杨的经济实力所克承负的了。所以,对这类书籍,实际上他大多只能购买一些影印精品。由于一心一意想捡一些罕见的品种,那时我想,影印的书,印得再少,也是晚近时期批量生产。所以,除了个别专业研究迫切需要的书,一般并不去买。一次,我们一同遇到日本昭和初年皮纸影印的宋刻单疏本《尚书正义》,大概他自己已经藏有一部,反复几次劝我说:“小辛,这价不贵,你做研究,是应该买的。”我却依然不为所动。直到近五六年来,因稍微多花了一点儿力气读书,才逐渐认识到这种影印古本的价值。可惜书价不可与昔日相比,已经没有能力购藏了。现在回想起来,更为敬佩老杨的眼光和学术修养。

与业师黄永年先生情趣相同的是,老杨注重的基本典籍,还有清儒学术名著。刚刚拍卖古籍那几年,偶然我还会在中国书店的小拍(即层次、价位较低的小型古籍拍卖会)上买一两种需要的书籍,但由于囊中羞涩,每次去买想要的书,都是预先设定价位,多一点儿也不加,免得临场失控,被竞争对手带到一个很高的价位,以致无法收拾。一次,遇到一部嘉庆原刻本张惠言著《仪礼图》,这是叶德辉在《郋园读书志》所说“原版至为难得”的几种清儒学术名著之一,老杨对此早已烂熟于胸,而我还没有读到此书。他虽然没有明说,但我揣摩,应当已经收有一部,所以,极力劝我将其买下。拍卖会上,我俩并排坐在一起。当我出到预定最高价1,500元后,再有人加价,我就放弃不要了。老杨几次用胳膊肘撞我,示意应再多出价,我都置之未理,结果便与此书失之交臂。后来老杨还再三为我感到惋惜,说“你做学问,这书早晚用得上,是应该买的”。那时若稍微多加一些钱,就可以买下。待后来书价暴涨,再遇到时,已经是可望而不可即了。

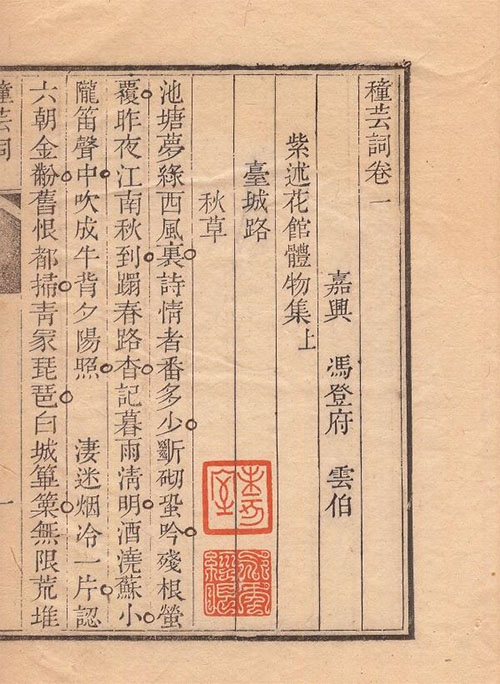

上面谈到的经史子集四部名著,是关系稍疏远者不一定都能了解的老杨藏书的一个重要特色,而他更为京城内外书友熟知的收藏专项,是历代词集和词学著述,尤其是清人词集。在这一点上,老杨和李一氓先生的藏书路数很相近。我偶然也买到过几部词集,都很平常,唯一值得一提的,是一部清人冯登府的《穜芸词》,为初刻试印样本,很罕见。因老杨专精此道,故呈请鉴定,得到了连声赞扬。老杨不仅不大与人谈他的藏书,也绝口不谈自己的学术设想。他比我年长很多,又不便贸然开口询问。我捉摸,老杨花费很大精力收藏的这些词集和词学著作,大概是想编著一部同朱彝尊《经义考》和谢启昆《小学考》相类似的《词籍考》,但或许更加注重版本的特征和差别。现在老杨已经驾鹤西行,亦不知我的揣摩是否符合他的本意,以及是否写成了词籍研究方面的系统著述。

清冯登府著《穜芸词》试印样本

和老杨淘古书的往事

老杨偏重购买词籍的倾向,很惹眼。由于他在京城乃至全国各地的书友当中,名气大,威望高,引得很多人也都学步其后,着意收罗这一主题。古书的价格,同所有古董一样,求之者众,就必然飙升。最让老杨不知说什么是好甚至哭笑不得的是,带头起哄,挑起这一追慕风潮的人,是同他、同我都非常熟悉的一位朋友。

在一次拍卖会上,我亲眼见到老杨想买一部清人词集,老杨举一次牌儿,这位朋友就跟一次,使得书价一路狂涨,最后他付出比所预定高出两倍多的价钱,才买了下来。散场后我和老杨开玩笑说,那人既然这么喜欢凑热闹,你以后不如换个专题,改买曲子。老杨的性格,是不大开玩笑的。他很正经,同时也很无奈地说:“哎,我买了几十年了,哪能说改就改。”

另有一次,我很偶然地搭乘京城中一位藏书大家的车,闲聊中说起老杨的收藏。我劝那位朋友说:“老杨这么好的人,他是要研究词,才集中买词集。你们不做研究,没有这样特别的需要,何必非跟他竞争,把价钱抬这么高呢?”不料惹得这位朋友一脸不快,气呼呼地跟我说:“辛老师,你这么讲话,就是看不起我们不搞文史研究的人,以为我们没文化了。老杨的工资,就那么两个钱。要说做研究,他到图书馆看不是一样么?他那么高水平的人,要是这词集不珍贵,不能升值卖钱,他会花几千块钱买一部书做研究么?你说这话谁信呢?”一时间竟说得我哑口无言。对于有些人来说,这还真是一个说不清、讲不明的道理。这是名气的光环在给老杨赢得普遍尊重的同时,所附带的一项很麻烦的消极作用。

经老杨指点,我买下的最好的书籍,是一部《道光御选唐诗》。那是在有一年秋天琉璃厂的古籍书市上,中国书店扔出一大堆残卷零本古籍,也有一小部分首尾完整的全书,吸引古旧书瘾君子抢购,其中就有这册《道光御选唐诗》。这部书很奇怪,是用歪歪扭扭、大大小小的活字摆印,印制的效果不大像样,然而却是蓝绫面,明黄签条,明黄丝线,是皇家气派十足的“宫装”。究竟是由谁主导、为什么制作?以及是用怎样一种活字印制?都是很有意思、也很值得探讨的问题。但一小册书,标价500元,可以说是全场书市中最贵的古书,因而,直到下午三四点时分,还是无人理睬。老杨特地把书拿给我说:“小辛,你信我的话,就赶紧买下来吧,这书不算贵。我已经有一本,不然的话,就自己买了。”当时我是半信半疑,多少有些勉强,收了下来。后来在摩挲展玩间才越来越了解到它的可贵之处,也愈加感谢老杨的盛情。

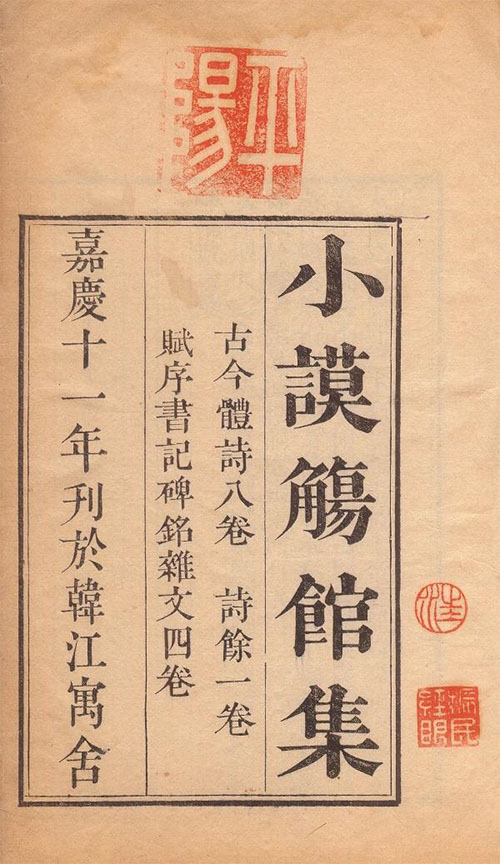

清活字本《道光御选唐诗》之书衣与内文首页

由于关注的重点不同,而且对于我来说,绝大多数书,都是可买、可不买的,老杨是兄长,更不能和他争。一块逛书店,只要老杨说他想买,就都先由着他。但老杨买书,往往不够决断。一次,和他一起遇到一部道光刻本《爱日精庐藏书志》,我本来也有兴趣,但老杨说,他很想买,只是还要考虑一下。我就花1,200元,另买了一部书店同时上架的嘉庆刻本《小谟觞馆诗文集》。因为作者彭兆荪的学问和诗文都不错,觉得买下是很值的。那部《爱日精庐藏书志》,老杨考虑好久,直到几个月后被别人买走,他还没有想好到底该不该买。由此一事,就可以看出,遇事犹豫不决,是老杨性格上的一个重要特点。过后,他倒是对我买《小谟觞馆诗文集》一书赞叹说,还是像你那样好,想买,买了就是了。其实,以我的性格,乱花钱,滥买书,买烂书的糗事,数不胜数。人的性格,是很难说优劣得失孰多孰少的,能由着自己的性子做事,就是最好。

清嘉庆原刻本《小谟觞馆诗文集》内封面

和老杨相比,我买书起点低、起步晚,眼力学识更不能望其项背,所以,箧藏旧籍没有多少能够入他法眼。不过,他对我关注一些稀见史料,还是给予充分肯定的,有几次和旁人说:“小辛买书虽然晚,但‘书运’奇佳,买到不少好书。”尽管只是归结于“书运”,我不大服气,但能够得到老杨的夸赞,还是很受用的。

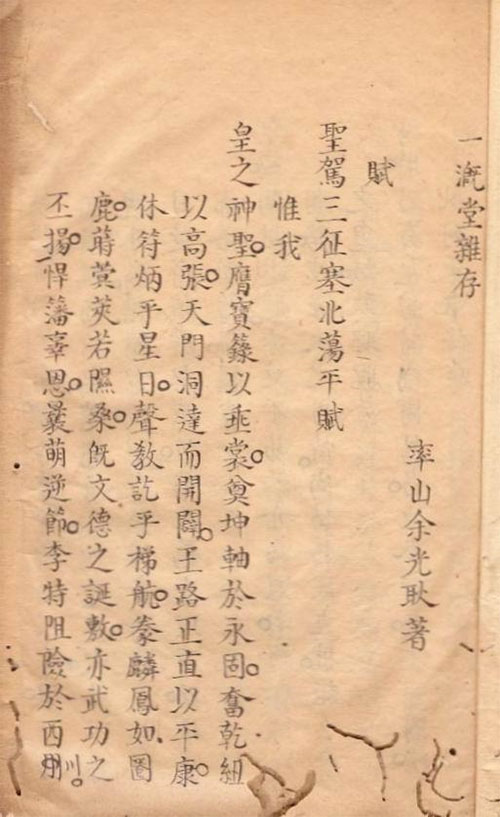

一次,我在琉璃厂一家书店,买了两本清康熙年间人余光耿的集子《一溉堂诗集》,就是康熙时期的刻本,很初印的样子。回来查了一下《中国古籍善本书目》的著录,仅社科院文学所一家有藏本,显然十分罕见。过了一段时间,老杨听到消息,问我可否出让此书,并问多少钱可以出让?懂旧书的人都知道,像这样珍稀的书籍,可遇而不可求,通常是不会出让的,这不是钱的问题。不过,在这之前,我已经从其他渠道知悉,当时书店同时还上有这位余光耿的词集《蓼花词》,也是康熙刻本,与此诗集,应是同时刊刻,同样流传极罕,而老杨已经买走了《蓼花词》一书。于是,我就问老杨,是谁想要这部诗集?是不是您想要把它和《蓼花词》配到一起?老杨看我说破,便实话相告,问我可否割爱,并让我开价。我说除了您,不管是谁、出多少钱,我都不会出让。但若是您想要,我一定以原价转给您。其实原价只有600元钱,按照其应有的市价来说,这等于是出于对老杨的尊重,送给他了。附带说一下,与此书相关的是,我在外地,还买到一部这位余光耿的《一溉堂杂存》,旧写本,薄薄一册,却完全没有见到过著录,流传更为稀少。不过,这已经是后话了。

旧写本《一溉堂杂存》首页

老杨不仅不大和别人谈自己的藏书,我听他谈所有事情,都很谨慎,但在专业学术问题上,却很有内在的定力,有强韧的坚持,而且十分认真。他曾对我说,对现代汉语语法,他有一整套完全不同于通行说法的建构,虽然目前并没有得到很多人的理解,但自信终究会获得大多数人的认可。在古籍版本方面,他告诉我,曾耗费大量精力,四处奔波,帮助订定《国家珍贵古籍名录图录》的舛错,严厉抨击某某某人造成大量本不应有的谬误。老杨真正起到了“国家文物鉴定委员会委员”所应发挥的作用。

只把书当古摆设,实在是糟蹋了

由于书价暴涨,我在调离历史所以前,就已经不大去买古书,但老杨是语言所的人,同在一个大院里上班,时或还有见面机会。到北大历史系工作以后,我更是闭门读书,学术会议都很少参加,就不大见到老杨了。

最后一次在古书方面和老杨有所交结,是很多年前,他身体刚开始出现不适后,我听有人讲,老杨自觉精力衰减,着手处理一小部分不大用得上的古书。我想到他有一部《苏藩政要》,是清末写本,记录清朝后期江苏巡抚的各项政务,具有很高史料价值,却不是他主要感兴趣的方向,因而或许有意出让。于是,打电话给他,求问可否转让给我。老杨略一沉吟,讲道:“你是做学问的人,这书也只有让给你才有用。书应该放在有用的人手里,那就给你吧。”就这样,他以低于市价很多的价格,把书让给了我。

清后期写本《苏藩政要》内文首页

古籍拍卖兴盛之后,富商大贾,纷纷入市收藏。老杨对这种情况,非常不满,不止一次和我谈过,这些人只是把书用作古董当摆设,实在是糟蹋了。他很慷慨地把这部《苏藩政要》转让给我,就与这一观念具有直接关系。但在另一方面,我理解,他也很珍视我们两人之间的交往,算是一位兄长送给我的礼物,作为人生相识一场的纪念。意识到这一点,我想,只有趁精力尚好,充分利用各种古刻旧籍,做出更多更好的研究,才能不负兄长的情谊和期望。在古书面前,虽然每一位收藏者都是过客,但能够在藏书、读书之后,留下有价值的研究成果,就犹如与古书一道获得了永恒。

2015年8月16日晚记

【纪念杨成凯】范景中:“天假我一年,我将把三本书写完”

时间:8月21日

来源:《文汇报》“文汇学人”

作者:范景中(中国美术学院教授)

接到成凯先生夫人的电话,虽为噩耗一震,却未感到多么突然。就在一个多月前,成凯先生为我终未成了废人而祝愿时,我们俩其时都在想着生死存殁之事。拿着电话,我既未泪水夺眶,也不觉车过腹痛。只是骤然间,眼前横立起一片深固的黑暗,猛然意识到,人的德音容貌还可以从记忆和图像中仿佛,可一个天才的博学的心灵从此永远沉寂在幽邃之中,不可复得了。

20世纪60年代我在天津读初中,弃置了自小爱好的绘画,神使鬼差地迷上了诗词。恰好同桌好友赵季(现为南开大学古典文学教授)的哥哥赵叔先生是位诗词学者,而赵叔又和成凯先生是同学,以此相与定交。成凯先生长我十岁,在“文革”中,我和另两位同学王世凯、赵润田与他来往最密,平时我们都叫他“大哥”。这个称呼我一直保持到不久前6月28日和他最后一次短信。现在,但愿他还能听到我们的称呼,哪怕是一丝依稀轻细的声音。

成凯先生的两手绝活让我们心服口服,一是数学,一是象棋。他曾对我说,他的平面几何解题和象棋最为自信,别人难不倒他。据说,他初中时未尽全力就跟天津市象棋冠军下个平手。有一次赵润田和王世凯特地请了五位千人中拔出的高手来对垒,结果,他连棋盘都不看,就让高手们个个败北。事后我问他:最多下几盘盲棋?他说,胡荣华下十五盘,我下十盘吧。所以他是我们眼中的一位真正的天才,业余就够上大师级了。但他除了应酬的比赛之外,从不参加正规的体育竞技。席勒说人生的两面Ernstist das Leben,heiter ist die Kunst(意思介于生活是严肃、艺术是快乐与生活是工作、艺术是玩耍之间),按照传统,象棋属于艺术,是玩耍的。成凯先生工作得单调,想换换方式,通常都是对着电脑下棋。象棋是他仅有的娱乐,也是他的日课,象棋陪伴了他一生,是他使七十二道体势皆灵的智力体操。

他真正严肃对待也是我领教最多的是数学。1970年代我在塞北插队,农活之余读《爱因斯坦和相对论》,忽发奇想,想学点微积分,于是就开始补习数理化。这期间,凡遇到数学问题都邮函天津请教成凯先生。所以我后来常对人说:成凯先生是我的数学老师,是最棒的数学老师。但成凯先生的数学功夫到底多深,非我所能评论。我只能说,他研究过素数,私下里评价陈景润说,他在哥德巴赫问题上虽有推进,成就甚巨,但没有方法论上的突破,从数学史的地位看终落小乘。他还用数学研究了象棋的中局。他对希尔伯特公理体系的迷恋,构成了他整个学术的基石。大约在上世纪70年代初,他开始研究汉语语法,到了1977年,他已谙熟乔姆斯基的深层语言学理论。乔姆斯基是数学出身,这也启发他致力于汉语语法的形式化体系,为此,他奋斗了大半生。

1978年,成凯先生报考社科院吕叔湘先生的研究生,提交的论文就是关于乔姆斯基的。当时我还帮他誊清过稿件,但题目却忘记了。后来他关于语法的思考越来越深入,我也越来越不懂了。不过,他的抱负我很清楚,他想创立一个崭新的汉语语法体系,其理论的基础就是公理化,就是演绎法。1996年出版的《汉语语法理论研究》是他实施想法的第一步,他在书中极力突出假设的力量,强调公理的重要性;他讨论元语言,讨论形式派和功能派的利弊,这都让我想起非欧几何的创设。现在这部书已成了名著,尤其语言学家王宗炎先生给他写了书评,鼓舞起他更大的干劲。我曾戏言,别人不读没关系,只有这位柏拉图读就足够了。

这项工作中有种一以贯之的想法,我的体会是他想调和柏拉图的理念世界和现象世界的张力,换言之,他想用理念世界的永恒的数学定律来统驭现象世界瞬息万变的语言。不过,这个工作到底能否彻底实现,恐怕连成凯先生也不知道。虽是如此,他却一直在用试错法摸索,一直寒暑伏案不断地写,不断地改,就像陈景润先生计算哥德巴赫猜想,纸张不知堆起了多高,只是他想在方法论上有所突破,在理论基础上有所建树。这不是一项我们平常说的写作的语法,处理的不单单是语言的规则、句式和结构,它涵蕴着哲学思辨的公式、定理和假说,是一项思想家的工作。他似乎是单枪匹马,随着日月其徂,沉浸在个人的想象力与大量卡片的琐碎资料的互动反馈之中。如此一干就是十几年的岁月,真有点类似西绪福斯的终日终年推石上山。2013年,他患了重病,给我的短信写道:天假我一年,将把《语法理论体系》《人间词话札记》和《版本学》三书写完。这无疑是说,他还将以举鼎绝膑之力继续推动石块。令人扼腕的是,时光老人一闪,留下的仍是碎石一片,那个把它们砌成优美图案的神秘定律,一直隐身于不可名状之处,让这项艰巨的工程成了一件悲壮的工作,一个天才的头脑,十年的倾心沥血,就这样水逝云飞了。

幸运的是,《人间词话门外谈》总算完稿,而且成凯先生见到了出书。我对他的语法学造诣,只是信笔感受,他的词学功夫,则略知一二。以我的浅见,他可能是词集版本的当代第一人。他的令人震骇的记忆力,使他不靠翻检,就能数出不知多少词集的版本源流。这一点连词学界一些统帅人物都刮目相看。他主持的新世纪万有文库古籍部分出了不少精善的词集,那既有他的眼光,又有他的校勘心血。在这方面,他是有意跨界越位,为词学作贡献。我能把《幽兰草》复印件提供给吴熊和先生,就是受了他的启迪。

我还记得早年他第一次看我的词,提出的批评,当然,批评得很含蓄。他建议我读点陈维崧。尔时,我还阅历甚浅,接着又插队在荒村僻野,只给他寄过一阙《满江红》后,就再也不填词了,也终未好好细品《迦陵词》。那时,我不但结束了填词,连使我们共同聚在一起的白石词旁谱的探讨也不干了。我深知自己学力轻弱,完全静待着他的突破性研究。因为他不但能拉琴,而且能作曲,对于旋宫转调了然于胸,数学的才华也显露在词乐上。我一直深信,他若不是缠绵于语法理论,必定能在词乐上做出成就。

成凯先生对《人间词话》的兴趣也萌发得很早,就像他自述的,从初中初识相伴了五十多年。他的研究著作以“门外谈”为题,大概有三层意思,第一层是字面义,表示客气和谦逊。第二层则是实话,他要在门外为札记式的《人间词话》树起系统化的理论。所谓的理论当然又是数学和逻辑的方法,以及语言学的取向,但这又不是件容易的事,这就特别引出了第三层意思:他是一个完美主义者,而要真正满意、真正完美,就要达到神性的高度。他在赠我的书中题道:“草草而就,实不成书,惭愧!假我以年,或将更有增订也。”给我最后的一次短信说:“《门外谈》很不满意,与沉疴抢时间,知者恕我。”由于达不到完美,而总觉得自己站在门外,用美术史的话说,这是对自己作品的神圣不满。

外界看,成凯先生最负盛名的也许是他的词籍收藏了。有一次我们拜访黄裳先生,出来他告诉我,他的词籍总体质量逊于黄裳,但数量绝对过之,清词有六百多种。我听了心中一惊,印象中好像施蛰存先生有三百多种,他竟倍之,真是花了巨大的心血。

成凯先生和我都爱古籍,这可能是我俩相知相交的纽带之一。但在一起时却不大谈论古籍善本。我出版的第一本书是1970年在内蒙乡下用蜡纸自刻自印的《草诀百韵歌》,油印十册分赠友人,曾寄奉成凯先生一册并受他表扬,但也说明了我们日后收藏的不同旨趣。我虽也买词集,主要还是侧重艺术类书。词集是随缘所遇,不去专访,也不斤斤于版本。

不过,有一种完全例外,那就是《白石道人歌曲》,因为年轻时曾学习研究之故。中国书店善本库中的白石词,以陆钟辉刻、郑文焯校跋者为最佳。成凯先生曾多次跟店里打交道欲购归,可每次都因价太昂作罢。我总是亟盼他能入藏,以备我们所用。有一年,我从德国返回,他淡淡地告诉我,此书已上拍,被台湾的胡先生买去。我心里一凉,愣了半天。成凯先生如此痴迷此书,竟未归他所有,他的白石词收藏很难完美了,心里不知有多少无奈。想收藏而无可奈何,这也许就是收藏的要义。

朦胧中觉得成凯先生收藏的珍本必定有不少绝品,不过,从未问过。有一次他得意地说起叶德辉旧藏并跋的《十家宫词》就在他手,黄永年先生想跟他换,他舍不得云云。我还知道他收藏有小宛堂本《玉台新咏》,他本人也非常看重此书。1995年前后,他来杭州出差顺便到我家看书,极为推重有两部,一是吴兔床旧藏抄本《日知录》,另一就是莫友芝旧藏的赵刻《玉台新咏》。后者因其初刻初印给写入了他的名篇《明寒山赵氏小宛堂刻<玉台新咏>版本之谜》。前者他曾向中华再造善本推荐,以其篇幅最为完善之故。

我看他阅书时总是轻手轻放,好像生怕伤掉了书本的一点血肉,一丝筋脉,这也让我理解了他的珍本为何决不轻易示人,恐怕是一经翻检,气息、书香就会受损、消散吧。他是一位真心爱书,一心为书续命的人。大概也是出于这种情感,他把宝贵的时间用在了古籍知识的普及上,写了一系列的文章。他毫不保守地回答大小藏书家各种问题的热情,是他生活中的感人画面之一。他的古籍版本十讲,是他生死逼迫间还念想着出版的第三部书,好在它已成稿,古籍爱好者都将会读之受益,谢以感恩。

我认识成凯先生,从1967年至今已近半个世纪,心意零落间先记下这些印象和记忆。我们的友谊凝结在《艺术的故事》里,那是一段白石般的时日,再现它们的宝贵时光,应由我们俩共同执笔,可惜时光无情地掠去了这样的机会。逝者长已矣,但人们不会忘怀他,因为身为学者,他不是那种常在美酒佳肴之会,出入鱼龙曼衍之场,发宏论,弄时尚的人,也不是那种为逃避生活中令人厌恶的庸俗躲到荒江老屋去过冷澹生涯的人,他进入客观知觉和思维的世界,完全是为学术本身的美所吸引,为追求那种神性知识的完美,他在日往菲薇,月来扶疏,雨来潇潇,雪来浩浩中,磨灭掉了自己的生命。

【纪念杨成凯】扬之水:“应折柔条过千尺” ——送别杨成凯

时间:2015-08-23

来源:东方早报

作者:扬之水

绝顶聪明之下,是几分憨,几分迂,是没有一丝掺假的诚挚,正如我景仰爱戴的另一位长者谷林先生。世间成就一位有创造力的学者固然不易,而成就一位这样的学者兼君子,尤为不易。

杨成凯著《人间词话门外谈》

范景中译、杨成凯校的《艺术的故事》

杨成凯先生(右一)在鉴定古籍

一夜不能成眠。二十多年交往,点点滴滴,漫无次序,乱絮一般堆叠在眼前。不是骤然的瞬间之恸,而是缓缓的浸蚀之痛。

不论年龄还是学问,于杨成凯我都应该尊一声“老师”,但是自结识之日起便是直呼其名,从此数年未改,也就不再改。

与杨成凯初识于1990年——如果不是有日记,大约不会记得这么清楚——当年2月9日的日记中写道:“日前范景中过访,道及其挚友杨成凯乃一聪明绝顶之人,数学、象棋、版本校雠、诗词戏剧,无所不能,无所不精,且记忆力绝强,可同时与十人对盲棋,乃惊为天人,实欲拉拢来为《读书》作者,次日付书,今得电话,谈甚洽。”第一次见面,便是在他供职的语言所,一见定交。

果然如范景中所说,杨成凯是一“聪明绝顶之人”,记忆力尤其好,听他讲某某书的版本源流如同听故事一般,而他脑子里却是装着无数的书故事。听多了,也渐渐生出兴趣,于是每周一次约在琉璃厂书店看书和买书。记得有一回在店里看到两部《书舶庸谭》,其一是四卷本,其一是九卷本,前者的标价高于后者。杨成凯一再提示我买四卷本,我很奇怪,可他又不明白说出道理,因此我还是买了九卷本。以后才知道两个本子的差别,但错失者也就此错失掉了。1991年,杨成凯提出与我合作一部《唐宋词籍版本考》,我觉得这个提议挺有诱惑力,但是彼此间的差距太大了,即便他在原地踏步,我跑步前行,也还是难以望其项背。因此知难而退,最终是以写了几篇小文章而告结束。这几年的大概情形,曾写在小书《无计花间住》的后记里:

九十年代开始稍稍集中于词集和目录版本,这是因为有一位挚友林夕兄领路的缘故。有很长一段时间,每周四的下午相约于琉璃厂古旧书部,看他从架上信手拈出一册,听他随口讲出许多相关的故实。有疑,则每每小叩而大鸣,我因此东鳞西爪略略识得些皮毛。或自以为读书有得,便草成几行文字。本书中的第一组,即是这一类。那时候常去查找资料的地方是北图设在文津街的分馆。高敞的殿堂里,稀稀落落三五人,填好索书单,书取来总是很快的。捻亮桌上的台灯,展卷而读,舒适而安静。至于读哪些书,多半是按照林夕兄的指点,因此没有漫无头绪之虞,而往往开卷有益。九五年以后兴趣转移,问学于林夕兄时的所得逐渐淡忘,所存不过一点读书的记忆而已,打个比方说,当年曾经一脚跨入殿堂门里,但另一只脚却至今尚在门外,因此对于这一部分文字,修改、增补皆无可能。姑且以“花间”用为词的代指,则《淮海词》之“无计花间住”,正可以算作实况。

1995年起师从遇安师研究名物,依然常会遇到古籍版本问题,照例随时打电话向杨成凯求教,照例都能得到指点。只是他退休之后,很少再来所里,自然就没有了顺道至敝寓聊天的方便,因此难得见面了。通电话时,常听他说腿的情况很不好,行动都有困难。以他以往的健硕来揣度,总觉得不至于有怎样的严重。直到2011年12月参加文津雕版博物馆举办的《闲闲书室读书记》《北大燕南园的大师们》首发式,同日杨成凯在文津讲坛讲演,听他的声音仍然很洪亮,但从台上走下来却是要人搀扶,有点抬不起脚的样子,方才吃惊:怎么一下子会成这样了呢。其时周围人很多,不及接谈,将一册《无计花间住》塞到他的书包里,便匆匆别去。

2013年4月22日,接到陈颖电话,说杨成凯已在协和住院二十天,诊断出胰腺有问题。医生说手术恐怕不是最佳方案,先保守治疗试一试,因此第三天就可以出院了。于是赶往病房。看起来精神还好,他说还有好多事没干完,最重要的是三件事:汉语语法基础、《人间词话》的解读、古书版本的若干问题。今年2月,杨成凯终于拿到海豚出版社出版的《人间词话门外谈》,虽然尚只是手工装订出来的样书。5月2日他发来短信说:“万万想不到从不服人的周流溪打电话给我那样的好评,我都听呆了。看来门外谈还不是胡说八道,出我意外。”周流溪是他的同门。

最佩服杨成凯关于目录版本之学的精深造诣,但他每每会说:“对于我来说,这纯粹属于玩儿,我的正业,我的学术贡献,是语言学。”去年8月23日短信:“我此生做了许多工作,可惜有的未发表,有的为各种原因被有意无意压下了,至今无人知道,如今想起来时不我与,轗轲不断,此天意,非人也。”今年2月2日短信:“我翻了翻我的汉语语法理论研究,有此一书足可扬名于世,不枉人间走一遭,如今已经写不出了。”“那该好好重印一下啊。”“接受意见,列入修订或增订计划。”这一部“三不朽”之一的著述,便是辽宁教育出版社1996年出版的《汉语语法理论研究》。而我多次听他说起,“我的学术思想没有人能够理解,众人皆醉我独醒。”

虽然为本人一向视作“玩儿”,但杨成凯数年倾心于词集收藏,并且颇有精品,这是藏书界中人都很了解的,他也早已有意为自己的闲闲书室藏书编撰书目。去年8月8日短信:“友人多次劝刻藏书印,想不起可用之名,闲闲书室闲闲二字重,不好刻。忽想起家师曾说我总在天上飞,不着地,就刻天马行空之室藏书如何?”然而编撰书目一事,却是终究拖延下来。南宋词人张孝祥英年早逝,史曰“孝宗惜之,有用才不尽之叹”。这是古今英才共同的运命么?

2014年1月18日,杨成凯用短信发来昔日所作《述怀六绝句》:“辜负一春万象新,群芳过尽无知音。纷纷俗子翩跹舞,愧向邯郸作后尘。”(之一)“半生飘迹任西东,血气未销情益浓。乘兴钓鳌玩笑事(后改君莫笑),唾珠吹落九天风。”(之二)。“褒贬神鹰寂寞时,世情冷暖固如斯。宏图大展翱翔日,未必伊人不自失。”(之五)“乘兴钓鳌”,当指恢复高考后的考研一举中第,而他好像中学的时候就休学了,语言学专业之外的学识,全部是靠了自修,包括外语。

严晓星说:“他是我这辈子见过最诚恳的人。”我谓此是纯粹的君子人也。绝顶聪明之下,是几分憨,几分迂,是没有一丝掺假的诚挚,正如我景仰爱戴的另一位长者谷林先生。世间成就一位有创造力的学者固然不易,而成就一位这样的学者兼君子,尤为不易。杨成凯以他一贯的认真,做了很多学术工作,而往往署了他人的名字。有的是他自愿,也有的是“被”自愿,但即便属于后者,他也并不以此为意。

退休前,杨成凯每周返所,过敝寓小坐无计数,却是从未喝过一杯水,更不必说吃饭。而二十多年间我们共饭大约不超过三次,两次是多人的饭局,一次则是1991年春我往北大访金克木先生,归途经过杨成凯当日寓居的地质学院宿舍,时已近午,他从食堂买来包子,于是和他的公子杨靖一起,共进午餐:三个包子而已。去年9月我生日,杨成凯居然破天荒订了送货上门的蛋糕,于是给他发短信:“真没想到你还有这样的浪漫。”他回复道:“唉,活到老,学到老吧!”同月20日,与李航同去为杨成凯祝寿。他将旧年所假甲申刻本《云间三子新诗合稿》一部归还,但借去时是未曾装裱的,现已裱作“金镶玉”,并加了一个函套。杨成凯说:“这是琉璃厂的师傅裱的,如今已经找不到会这种装裱的师傅了。”此后,彼此便全部是短信往来。五天前,他发来短信说,“版本的小书本来还想大改一下”,但胡同已经着急拿过去交给朝华出版社了,说是两个月就可以见书。“先要保证质量呢。”回曰:“说的是满好。”“满好”两字,遂成二十五年交谊的终止符。

清真词中的名篇《兰陵王•柳》,历来有多解,或道己送人,或道人送己,又或解作客中送客,乃缘“望人在天北”之“人”,是己是人难以确指,与杨成凯论词,讨论最多的就是这一首。去岁曾以此词书扇为他祝寿,今晨忍悲复书一过,竟已是“望人在天北”。然而跳出此词阈限,不妨说人人都是世间过客。“望人”之人,非己非人,亦己亦人。如是,此际正合折柳一枝,客中送客。

【纪念杨成凯】韦力:杨先生说,“这么好的书都被你放过了”

来源:澎湃新闻• 翻书党 http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1367481

时间:2015-08-23 20:19

作者:韦力

2015年8月18日,上海的龙美术馆举办文物大展,这个展览中有我的藏品,主办方邀请我去参加开幕式。我以自己固有的惯性,借此提前出行,筹划了几程寻访之旅,8月13日到达了第一站南京。在朋友的安排下,南京的寻访过程进行得很是顺利,然而在第二天中午,我却收到了一条意外的短信:“听说杨成凯老师去世了?”我的第一反应是这怎么可能?!因为三天前我还跟杨先生通过电话,那通电话我们聊的时间并不短,尽管他说话的语气已经没有了以往的那种中气,但依然口齿清晰,逻辑缜密,我不相信音容笑貌仍在眼前的杨先生,就此遽然而逝。

几个月前,济南的周晶先生将自己珍藏多年的善本中所有关于山东的文献,一并转给了山东省图书馆,省图专门为此给周晶先生出了一本纪念图录。李勇慧馆长给我来短信说,周先生想把我写他的那篇访谈作为序言,问我是否同意,我说只要觉得能用,当然没问题。前不久,我收到了这本图录。周晶先生来信让我把其中一本转给杨成凯先生,我立即将图录快递了过去,第二天就收到了杨先生的短信,说书收到了,为此表谢意。

近几年杨先生的身体状况一直不是太好,以朋友们的看法,总认为他其实没有大病,但是他心事重,把这个事情看得很严重,为此常常休息不好。在杨先生生病前的十几年,他应该是与我通话最多的人。我说的这个“多”,不单纯指频率,有时候一通电话能聊上两三个小时。他生病之后,我就不敢再影响他休息,渐渐改为短信。今年的上半年,我把《芷兰斋书跋》四集赶写了出来,四集的主题是古代的词集,而词集正是杨先生的拿手专藏。几十年来,他的藏书虽然也很多样,但始终以词别集作为最重要的专藏。去年,杨先生收到我的书跋三集时,曾在电话里告诉我,此集中所收的某篇关于词集的文章,有个说法并不必然,因此他命我今后再写到词集时,可先给他过目,再行发表。四集写完后,我当然还记着杨先生的嘱咐,但考虑到他的身体状况,犹豫了几次,没好意思张口。上个月他给我打来电话说起某件事,我马上借此机会斗胆提出,能否帮我审核一下书跋四集。然而我在电话里明显地感觉到,他在语气上有所犹豫。我开始后悔提出这个不情之请,果真杨先生说,他曾答应帮我审核词集,但是现在确实难有这个精力。仅在今年,他已经在医院里三进三出,几天前刚刚从协和医院出院回家,但是状况仍然不好,回来后持续低烧。他说现在难以坐在写字台前看电脑,但又觉得,经过这一段的治疗,虽然病因并未确定,但总体感觉腿已经不再那么疼痛。他的语气中透露出了少有的轻松,这让我的惴惴不安也稀释了很多。

正因如此,我不能相信这几天的巨变。于是,我反问这位上海朋友,他从哪里听到这个消息。朋友告诉我,他是偶然听到其他人在跟陈先行先生说话时讲到这件事。陈先生跟杨先生是交往多年的诤友,我认识陈先行也是杨先生介绍的,我觉得找他证实这个消息应当最为确切。本来,杨成凯先生的夫人陈老师我也认识许多年,但我无论如何也不敢给她打这个电话,万一不是这么回事,我岂不成了丧门星。于是去电给陈先行先生。他沉吟了一下告诉我,情况确实如此,自己也是刚刚得到的消息,杨先生在当天凌晨去世了。他准备赶到北京去看看情形,但北京方面告诉他,有可能在本月的19日或20日举办追悼会,让陈老师等到追悼会时再来。

得到这个确切消息,我的心情瞬间大坏。近几年也许是自己马齿徒长,几乎每年都听到书界的朋友弃世而去。本来这个不大的圈子,因为这种凋零,而变得愈发寂寥。这种局面让我渐渐懂得了珍惜,祈盼着每一位朋友都能长命百岁地活下去。老天不以人的意志为转移,越是担心的事情越会发生。杨先生这几年虽然常跑医院,但总的来说,大家对他的情况还都是很乐观。每次跟杨先生通电话的时候,虽然他的语态中始终有着若有若无的担心,可是他每次电话里都会过问书界的动向,于是我渐渐地能够感觉到,他的乐观是隐藏在他的担忧之下。

我跟杨成凯先生交往的时间不长,大约是在九十年代中期,如此算来,也就二十余年时间,然而,他对我的藏书观念却产生过重大的影响。我能结识杨先生,是范景中先生之介。当时我买到了一部批校本,但不敢确定书中墨迹的真伪,于是去电范老师。那时候范老师已经离开天津,到杭州去任教,而那个年代,电脑与网络还不普及,无法发书影给他,于是范老师建议我去找他在北京的朋友杨成凯先生。我记得自己带上书,就在某个饭店的门口第一次见到了杨先生。我喜欢他身上那种恂恂儒者之风,他说话的姿态,从无急促语,每次在说话之前都要沉吟一下,以便组织成有着严密逻辑关系的句子。因为他的这种谨严,使我二十余年来从未敢跟他开一句玩笑,每次见到他,都会瞬间产生发自内心的敬畏。认识他十几年后,某次在琉璃厂看书时与他相遇,我忘记是怎样的一个语序,总之,有几个朋友开起玩笑来,让我拜杨先生为师。我马上借朋友的话题说,自己早就跟杨先生提出过这个申请。而杨先生却立刻正色地说,都是朋友,这可不敢当。但无论如何,其实我早已在心里把他作为师长看待。

那个时候,古籍已走入拍场,书界的格局为之大变。这种转变让有着传统情结的前辈十分排斥,我所听到的知识分子言论,大多是一片骂声,认为古书走入拍场,是把文化知识当古董来贩卖,使知识分子更难读到想看的书。这种言论正确与否我不想评论,在之后的年月中,事实证明以这种眼光来看待古书走入拍场,确实是带有感情色彩的偏见。然而杨先生却始终没有这种情结,从嘉德的第一场古籍拍场会开始,他只要有时间,就会到拍场上去现场参与。虽然囿于财力,有些他想要的书并不能拍到手,但从没有痛失后的怨恨。他一直告诉我,即使到今天,书价也没有涨到与其价值相匹配的应有价位。这种与时俱进的开明观念,让他在书圈受到很多爱书人的赞赏。

古籍拍卖兴起的前十年,其实发展速度并不快,当时举办古籍专场的拍卖公司仅有北京两家和上海两家。因此,京沪两地也就成为爱书人南来北往的要点。但不知什么原因,杨先生只参与北京的古籍拍卖会,从未到上海来参加过。但他仍然对此很是关心,每次收到拍场图录后,我们都有长时间的通话,当然主要是我向他请教应该买哪些书,哪些书应该举到什么价位。而杨先生也会让我到预展现场去帮他查看他所感兴趣的拍品,当然这些拍品主要是词集。我每次在现场看书时,会给他拨通电话,他在电话里会指挥我翻到第几页,看看这一页有什么印迹,或是让我查看某页第几行第几个字是什么写法。他对古代词集的熟识程度让我极为佩服。有时候我在某处遇到某书时,也会给他打电话,在电话里他没有查任何资料,就能告诉我,某书的某个版本有哪个特殊的标记。如果有这个标记,应该多少钱买;如果没有这个标记,则要查看另外一个特殊点,然后再说出另外一个价位来。在我的交往中,对版本的关注度之深、了解之详,对市场把握之准确,这几项的综合得分,我认为没人能够超过杨先生。

我跟杨先生的交往,不仅在版本知识方面受益,跟书圈的交往中,杨先生也给我做了很多的友情铺垫。例如,那个时候我想拜识书界耆宿潘景郑老先生,杨先生马上跟上海的陈先行先生联系,然后把联系电话告诉了我。陈先生告诉了我潘老的情况,并称潘老近日微恙卧床休息,希望我过一段再去拜访。然而这一过,就变成了永别,没能在潘老生前向他老人家请益。每每想到此事,都觉得是一个大遗憾。但因这件事,我却结识了陈先行先生,在今后多年的交往中,跟陈先生变成了亦师亦友的关系。后来,上海图书馆举办了三十多年的“上图大讲堂”也想搞一期关于目录版本方面的专题,为此请了李致忠先生、杨成凯先生、陈先行先生和我四人,他们三位都是国家级的专家,唯有我是个玩票的,为此我一直感念陈先行先生的厚爱。而每当这时,我也会想起杨先生,为了能够让我开眼界、长见识,给我介绍了一系列老师。

江澄波先生和黄裳先生也是杨成凯先生介绍我相识者。我记得某年自己又到南方来参加拍卖会,同时已经开始了我第一次的古代藏书楼寻访。记得当时前来苏州时,我希望得到江澄波老先生的指导,因为读过江老的一些著作,知道他熟于掌故,肯定知道许多藏书楼的旧址。杨先生很支持我的寻访计划,于是他给江老和黄老分别修书一封,并且把信拿给我,让我带着信去见他们。这样的老礼儿,今天似乎很少被人使用了。我在苏州见到了江老,江老接信之后,很高兴地向我讲解杨先生前来他的店里看书时的情形,大夸杨先生眼力很好。而接下来的几天,江老带着我走街串巷,寻访古代藏书楼,一路上给我讲当年他跟着祖父一起与藏书家交往的故事,这些故事我从未在其他的书中读到过。后来在上海,到黄裳先生家拜访。黄裳先生以讷于言闻名于书圈,然而见到了杨先生的介绍函,他立刻热情了许多,向我询问杨先生的近况,同时给我拿出来了二十余部善本,让我欣赏。正因为杨先生的介绍,使我跟黄裳先生相识后的几年,每到上海,大多都会到他家里去看书。而黄裳先生的藏书故事,杨先生也给我讲过许多。这些书界的八卦,让我眼中的黄裳先生变成了一位表面严肃、内心有趣的好玩儿老头。

周晶先生在齐鲁书社当总编辑时,因为他个人的爱好,再加上社里的出版方向,由此办起了《藏书家》。正是杨成凯先生的介绍,使我的书楼寻踪开始在《藏书家》上连载。其实用今天的眼光看,那一组文章写得很差劲,无非是寻找过程,加一些我抄来的资料。但杨先生却特别鼓励我,他说这种文章看似简单,却没人肯下工夫去做,因为这种寻访不只是要付出金钱和辛苦,确定地址的查找过程也是件不容易的事。他说这样的书今后一定要结集出版,因为这种书的价值今后人们才能意识到。正是他的鼓励,我的第一轮寻访藏书楼陆陆续续跑了五年,后来续集出版后,赶快奉送给杨先生。他看后高兴地说,这样的书他愿意收藏着。正因为他的鼓励,近些年我又开始了新的一轮寻访,这次的寻访比以往扩大了范围。虽然这些书还没有写出来,但我每每想到自己的这个小小成果,就会想起杨先生对我的鼓励。

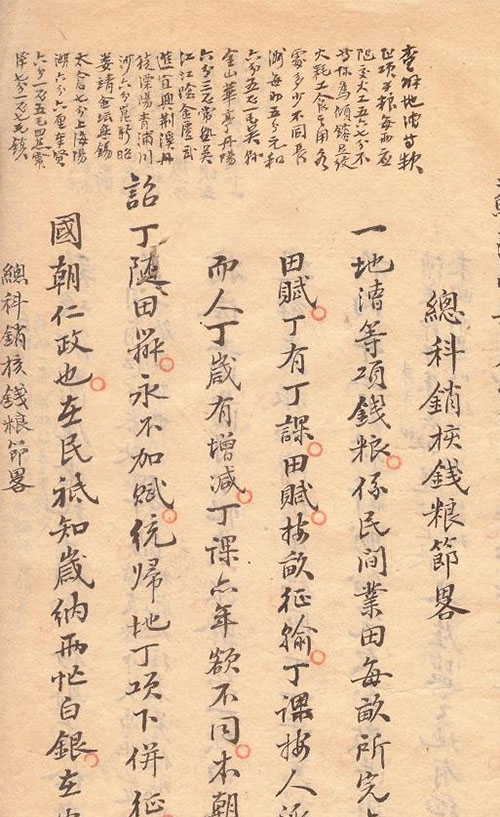

虽然我知道杨先生的学业专攻是在语言学方面,但我跟他的交往始终侧重的是目录版本。他为什么对版本有那么好的眼力,关于这一点有不少的朋友问过我,其实我也不知详情。我只知道,他自小就喜欢藏书。他是天津人,而范景中先生也是天津人,我也在天津生活过一些年。正因为这层关系,天津古籍书店的老员工时常跟我提到他们两位,这让我多多少少耳闻了一些传说。比如有人告诉我,杨先生的父辈就曾经经营过古书,再加上他自己的学术素养,这两项加在一起,就成了超过常人的鉴定眼光。他在琉璃厂也时常买书,我所知道的他买书最多的一次是2003年的文化遗产书店开业。文化遗产书店开业,是书界的一件大事,它对藏书界的影响至今还没有显现出来。因为按照老的传统,中国书店都会把最好的版本卖给公共图书馆。有那么些年,私人藏书者从旧书店里买不到像样的善本,偶尔买到也只是因为对方没有看好捡个漏,这就如同中奖,并非常态。而文化遗产书店的开业,则是专门把善本库中一大批书拿出来供应市场。这种情形,书友的激动可想而知。杨先生当然知道这是个机会,他跟我直说,现在手里没有那么多钱,让我先把一些词集买下。于是我把架子上的词集目录全部发给他,他画勾之后由我付款,将其买下。当时得到的几十部词集,杨先生说只有一部他画勾者我没能买到,他知道是被谁买走了。杨先生认为这是被人掐了尖儿,于是有些不高兴。当时我还不太能理解,认为已经买到了几十部,为什么要在乎其中一部没有到手的。后来杨先生才详细地给我讲解了那部书的价值所在。

那批词集买下后,我全部送到了杨先生家里。为了避嫌,我跟杨先生讲,既然他喜欢藏词集,那么遗产书店所有的词集我一部也不要,并且向他保证,今后在拍场会上遇到的词集,只要他提出来要,就一律归他,除非他不想要者,我再去买。这个承诺我一直坚持到他去世的这一天。遗产书店的那批词集拿到他家里,他说看后有一些自己也并不想要,于是过了一些年,他不要的那些词集全部归了我。我说词集您喜欢留的都可以留下,但有一个要求,您要告诉我为什么哪些词集您留下了,而哪些不想再留。他笑着跟我说:我全都想留下,但没有那么多钱呀。

在目录版本方面,其实杨成凯先生的眼界很宽,人们总因为他喜欢藏词集,就认定他只对词集熟悉,其实他在目录版本方面的学问要远远超过词集的范畴。2002年初,国家图书馆举办了一次文化收藏系列讲座,当时请了多位大家来主讲,我最熟识者当然就是杨成凯先生和黄永年先生。杨先生当时的主讲内容是“明代刻书鉴赏”,我特别欣赏杨先生的讲课风度。他不拿讲稿,而是写几张小纸片,随时换下一张捏在手里,然后站在黑板前,不看听众,自己在那里缜密地讲述着。至今我还保留着当时的听讲笔记,因为杨先生讲课不是讲大套路和大道理,而是很实际地讲出哪些书的哪些版本最为难得。比如,他讲到明代《唐人诗集》很稀见,且版本甚好,因为该书的底本出自宋刻。他又讲到《顾氏文房小说四十种》,明吴元恭所刻《尔雅》单注本,讲到黄省曾刻的《楚辞》的价值,也讲了张之象刻的《史通》、涂桢刻的《盐铁论》等,使我知道这些书在明刻本中的珍罕,也让我在后来买书过程中捡到了他所讲到的大多珍罕之本。大约十五年前,上海的某拍场上出现了一部张之象本的《史通》,杨先生命我必须拿下。然而这部书在现场拍卖时因远远高过了我的估价,最终被他人拍得。杨先生在电话里居然跟我急了,他说这么好的书都让你放过了,你还想藏怎样的版本呢?这是我跟他这些年的交往中,唯一一次让他发脾气。但事后我也明白,他真是希望我能得到更多的好书,而让自己的收藏体系更加完整。以这种姿态对待书友者,在我的经历中似乎是极少的事例。

这么多年来,其实跟杨先生交往中发生了太多的事,但面对他突然离世,让我语无伦次,不知道说些什么。在旅行途中听到这个消息,我一夜未曾睡好。第二天中午在南京火车站候车室收到了陆灏先生的短信,命我写一篇跟杨先生交往的纪念文章。于是在车站里就开始拉杂地写了起来,直到下火车也没能理出来一个完整的思路。但无论怎样,我所写的也不能真实地表达出我对杨先生的怀念之情。这是何等的痛定思痛,痛何如哉。待我平静下来之后,再仔细地回忆杨老师给予我的教诲吧。

2015年8月15日草于南京至无锡的高铁上

【纪念杨成凯】孟宪钧:京城书友君第一

作者:孟宪钧(北京市文物鉴定委员会委员)

来源:《财新周刊》2015年第33期

杨成凯先生是国家文物鉴定委员会委员,是知名的古籍版本研究鉴定专家,也是一位收藏颇丰的藏书家。他曾先后参与中华善本再造工程、辽宁教育出版社“新世纪万有文库丛书”策划出版等,2007年开始参与了历届国家珍贵古籍名录的评审工作。

他青年时生活在天津,后移居北京,1978年以第一名成绩考取社科院语言研究所吕叔湘先生的研究生。他所学专业是汉语语法,学术功力见于专著《现代汉语语法理论研究》,但他钟情古籍,版本目录学造诣极高。

杨成凯藏书极精。据我了解,他藏有历代词集千余种,仅清词就达六七百种,其中不乏秘本、抄本、稿本,所见有康熙刻《十家宫词》(叶德辉跋)、《西昆酬唱集》《绝妙好词》等。他以林夕为笔名,在《读书》《藏书家》等杂志上发表多篇版本考证文章,如《明寒山赵氏小宛堂刻<玉台新咏>版本之谜》《从<宋词三百首>的版本说起》《绝妙好词》等,考据翔实,文采斐然,后结集为《闲闲书室读书记》。其中在《读书》杂志刊发的《说初印本》《说残书》等系列文章,堪称书话之作的典范,我认为是继黄裳先生之后最佳的书话写作。

我个人认为,好的学问家要有三个条件:天资;勤奋;名师指导。杨成凯三者兼备,人极聪明、刻苦,所以能成为名家,被大家尊为古籍界的头把交椅,称他识途老马。

上世纪80年代末,我们常去琉璃厂访书,时时相遇,一来二去就成为好朋友。他生于1941年,长我六岁,但在古籍方面的学识与研究,比我渊博深入,至今不可企及。那时我住鼓楼,几十平米的小房子,他与中国美院的范景中先生常常来我家,三人一聊书就到深夜。多年来我们保持着密切的来往,交流藏书心得,切磋版本疑难。我遇到什么问题,总会首先向他请教。

2007年,我们作为“唯二”的编外人员,参与了国家珍贵古籍名录评审。他主持“集”部,我参与金石碑帖。那一年,还有件轶事。我们与国图古籍馆的程有庆、故宫博物院的施安昌一起去上海普查,一位老藏家的后裔声称手里有两册《永乐大典》原本,想要鉴定。我们当时并没抱什么希望,但还是去了。其中一册一看就知是民国时期的影印本,但另一册,从内容、文字、装帧看,竟然就是《永乐大典》原本。大家惊喜过望,马上请杨成凯执笔,写成书面材料连夜上报国家文物局。此后经过四次大规模专家鉴定,确认这是《永乐大典》卷2272至2274“模”字韵“湖”字一册,终于由国图以800万购藏。

喜欢读书的人,对书有特殊的感情,见了书就会随手买下,一旦积攒地多了,旁人就会说是藏书家。实际不然。藏书家必须具有中国传统文化知识,文、史、哲贯通,还要有版本学、目录学等知识储备。过去的藏书家,都爱校书,比如傅增湘先生一生校了一千多部书;都爱做题跋校勘,就是在几个不同版本中能分出优劣,最后将他的意见与前人意见整理在一个本子上,形成一个定本。比如已故的黄永年先生、黄裳先生,都有很高的学问,同时又具备版本目录学知识,所收的书也就非常讲究。在这些标准上,当代很少有真正的藏书家,一来不成规模,二来学识不够,就是喜欢而已,充其量是个藏书爱好者。

尤其拍卖市场兴起以来,古籍价格飙升,个人藏书受经济条件所限,已经很困难了。一些书友是誓守不出,我还会让出部分书籍去置换一些,或许就是雷梦水先生批评的五马换六羊吧。现在难了,宋元刻本根本买不起,连白棉纸明版也买不起,所以现在靠个人藏书搞研究步履维艰。杨成凯经常与我感慨这一点,我们最早都抵制古籍拍卖,后来也不得不去了,因为书店里没有东西,拍卖成了买书惟一渠道。杨成凯有时候说起经济条件限制,说起后人无此爱好、难以为继,不免摇头感慨,但说归说,书还是要看、要买,看到喜欢的书如不出手,一旦错过可能就是终身遗憾。

杨成凯近几年一直抱恙,他生性谨慎、敏感,病中很少见人,我不敢惊扰他,逢年过节打个电话,会多说一些宽慰鼓励的话。万万没想到前两天,2015年8月14日,传来他病逝的噩耗。他的仙逝,既让我为之悲恸,觉得他的才能没有完全施展出来,还有很多工作等着他去做,深深为之遗憾、惋惜;同时又为自己惴惴,年迈古稀,一事无成。生前他常鼓励我要把碑帖收藏的心得成果写出来,但我没有他勤奋,迟迟未能写完。

深夜不寐,诌得俚句,以为悼念。多不合律,自惭无似:

京城书友君第一,

聪颖博学世称奇。

惊闻驾鹤西归去,

弟有疑难当问谁?