内容摘要:海昏侯刘贺墓出土的《论语》相比传世本存在显著意义差别的异文不多,反映出《论语》的内容到西汉中期已经比较稳定;但在篇章分合方面,海昏汉简本自有特色。通过目前较为确定的六处分章差异,可以看出海昏汉简本都是分传世本一章为二,没有合二为一的;分章之处都有“子曰”为标志,具有将一章的内容限于一时一地的倾向。这与朱熹在《论语集注》中的做法暗合,或可从一个侧面反映出经学解释风气的变迁。

关键词:海昏汉简;《论语》;朱熹;经学

引 言

海昏侯刘贺墓出土的《论语》是反映西汉中期《论语》面貌的重要文物。刘贺为昌邑王时,曾由昌邑中尉王吉教授以《论语》,而这位王吉后来被尊奉为齐《论语》的宗师。据刘向说,齐《论语》较后来通行的鲁《论语》多《问玉》《知道》二篇,而海昏汉简本中正有《智(知)道》篇,因而可说是齐《论语》形成过程中的一个中间形态,但还不能径称为“齐《论》”。相比于传世本,海昏汉简《论语》中存在显著意义差别的异文不多,反映出《论语》的内容到西汉中期已经比较稳定;但在篇章分合方面,海昏汉简本自有特色。

就篇而言,海昏汉简本各篇自有篇题,可能独立成卷;未发现对应于今本《乡党》《微子》《子张》篇的内容,而又与今属《礼记》的《中庸》等篇的文句同出,形制、书体相同,且未发现“论语”大题。可见,其书或许仍以篇为单位流行,篇序及构成很可能不同于今本。班固罗列西汉宣、元时期讲授《论语》的诸位名家,称其“篇第或异”,海昏汉简本可为一证。

就章而言,海昏汉简本分章抄写,一般每简容24字,遇到分章则未满24字即换行另起,故不难发现其分章与传世本存在差异。

出土战国秦汉古书在一篇之内多连续抄写,不明确分章,分章断句成了传习者的任务。《论语》传本众多,传习者各自分章断句,势必产生差异,这种差异也与立说之不同互为因果,演变为学派分野的标志之一。三国曹魏时,何晏等在汉成帝师张禹所编“张侯《论》”的基础上编撰《论语集解》(以下简称“《集解》”),其分章大致为后来的传世本所承袭。张侯《论》原自有解说,《汉书·艺文志》称之为“鲁安昌侯说”,亦称《论语章句》,顾名思义,应该包含了分章断句。张禹被《汉志》列入“鲁《论》”名家,但他先后师事的王吉(吉字子阳,故又称“王阳”)、庸生,皆刘向所谓“传齐《论》者”,而未见有“鲁《论》”一系的师承。这一看似矛盾的现象,正说明宣、元时期尚未形成不容逾越的《论语》学派之分。刘向、歆父子称张禹传“鲁《论》”,作“鲁说”,恐怕主要是由于其传本的篇数同于鲁《论》,而分章又不同于王吉等人所传。《论语集解》何晏等序引刘向云:“齐《论语》二十二篇,其二十篇中章句颇多于鲁《论》。”皇侃解释说:“其二十篇虽与鲁旧篇同,而篇中细章文句亦多于鲁《论》也。”可知西汉后期诸家《论语》的章数和分法各异。定州汉墓出土的宣帝时竹简本《论语》,分章就颇不同于传世本。

传世本《论语》的各篇章数见于《论语集解》、皇侃《论语义疏》(以下简称“《皇疏》”)篇首的统计以及邢昺《论语疏》(以下简称“《邢疏》”)的明确分章。此外,陆德明《论语音义》(以下简称“《音义》”)的篇首亦有统计。以上各本,章数大同小异。直到南宋朱熹作《论语集注》(以下简称“《朱注》”),才较大幅度地调整分章。有趣的是,《朱注》不同于北宋以前传世本的分章往往同于海昏汉简本,个中原因值得探究。

海昏汉简《论语》的整理工作还远未完成,目前较为确定的分章差异仅见于《公冶长》《先进》《宪问》三篇,共六处。下面逐一分析,以求体现此本在分章方面的某些特征,附带讨论异文,一并求教于方家。

一、《公冶长》“道不行”“由也好勇”章

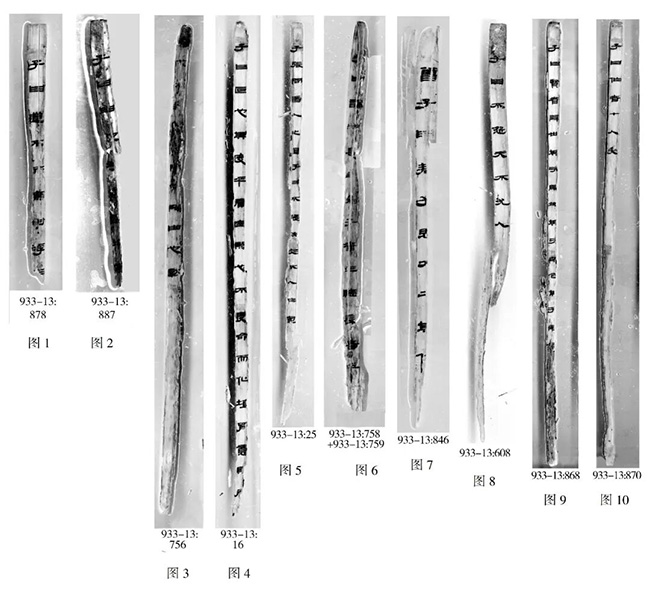

子曰:“道不行,乘柎(桴)浮于图片933-13:878(见图1)

子曰:“由也,好勇过乎我图片933-13:887(见图2)

注疏本作:

子曰:“道不行,乘桴浮于海。从我者其由与?”子路闻之喜。子曰:“由也好勇过我,无所取材。”

传世本皆为一章,其中前“子曰”至“闻之喜”仅21字,不到海昏汉简《论语》单简的容字数,可知海昏汉简本从后“子曰”起别为一章。定州汉简《论语》则同于传世本。《集解》引郑玄注及“一曰”之说,都将两“子曰”当作一章连起来解释,谓子路相信孔子浮海之说,意欲从行,孔子因此评价他“好勇过我”;郑玄甚至说“无所取材”的“材”是指造桴之材。不过,《史记·仲尼弟子列传》中有一段话连续引用孔子对子路的多条评价,包含“由也好勇过我”一句,但未及“道不行”云云,反而在后文中另述“子路喜从游”。这或许说明,司马迁理解的《论语》分章是同于海昏汉简本的。

文意方面,海昏汉简本的“柎”字,定州汉简本作“泡”,并通“桴”,指竹木编成的小筏;“过乎我”,较传世本多一介词“乎”,语意无别。

二、《先进》“柴也愚”“回也屡空”章

□也□,参也□,师也辟,由也献(喭)。933-13:756(见图3)

子曰:“回也,其度乎屡空。赐也,不受命而化(货)埴(殖)焉,意(臆)则屡中。”933-13:16(见图4)

注疏本作:

柴也愚,参也鲁,师也辟,由也喭。子曰:“回也其庶乎,屡空。赐不受命,而货殖焉,億则屡中。”

海昏汉简本“献”字下空白,“子曰”另起,别为一章。定州、平壤汉简本及北宋以前传世本皆不分章,《史记·仲尼弟子列传》则缩写了孔子对颜回的评价,使得其句式与前四句相同,云“师也辟,参也鲁,柴也愚,由也喭,回也屡空”,无疑也是连作一章理解的。不过,海昏汉简本的分章亦非孤例。陆德明《音义》于“子曰回也其庶乎”下云“或分为别章,今所不用”,可知其所见或本的分章同于海昏汉简本。《朱注》也采取了这种分章,不知是否受《音义》或本的影响。

文意方面,海昏汉简本“师也辟”,《集解》《皇疏》本作“僻”,都是邪辟不正的意思。“献”,定州、平壤汉简本同,而传世本及《史记》皆作“喭”。旧注对“喭”的解释大致近似,意为刚猛、粗俗、不恭。“献”“喭”音近可通。至于“意”“億”皆读为“臆测”之“臆”,自不待言。

文本差异较大的是下一章“回也其度乎屡空”,传世本“度”皆作“庶”,定州汉简本作“遮”,亦读为“庶”,而《史记》云“回也屡空”,无此字。对于“庶”字,自《集解》以降,旧注大都解释为“庶几”,朱熹也认为孔子的意思是颜回“近道”。这可能是受《周易·系辞下》所录孔子之语“颜氏之子,其殆庶几乎”的影响。此语又见于马王堆帛书《易》传《要》篇,并非汉代人造说。但《易》传下文作“有不善未尝不知,知之未尝复行也”,无涉“屡空”,未必与《论语》此句同源。

海昏汉简本作“度”,提示我们有可能存在别解。李零曾就传世本说:

我怀疑,“庶”是“度”的通假字。“度”音duó,有测度、意度之义,字形与庶有关,《说文·又部》说是从又庶省声,庶是书母鱼部字,度是定母铎部字,读音极为相近,疑是通假字。“度”与“臆”同义,“屡空”与“屡中”相反,前后正好对称,意思是说,颜回命舛,度事屡空,子贡相反,臆则屡中。

此说对文意的解释相当通畅。李零认为传世本中的“庶”可读为“度”,有“揣度”之义,而海昏汉简本《论语》正作“度”,印证了他对文意的理解。只是我们还不能肯定汉魏学者都是按照“度”来理解此句的,他们也可能由于《易》传的影响而以为“度”是“庶”的形讹,径改为“庶”字,遂用“庶几”来解释了。换言之,海昏汉简本表明,就《论语》的原意而言,传世本的“庶”可能是“度”字的形讹或误改。

三、《先进》“子张问善人”“论祝”章

子张问善人之道。子曰:“不践狭,亦不入于窒(室)。”933-13:25(见图5)

子曰:“论祝(笃),是耶?君子者乎?疑长者乎?”933-13:758+933-13:759(见图6)

注疏本作:

子张问善人之道。子曰:“不践迹,亦不入于室。”子曰:“论笃是与?君子者乎?色庄者乎?”

合二章为一章,定州、平壤汉简本同。《集解》在“色庄者乎”下云“言此三者,皆可以为善人者也”,认为“子曰”下三句是承上文子张所问而言。《皇疏》云:“当是异时之问,故更称‘子曰’。倶是答善,故共在一章也。”由于中间存在“子曰”,故皇侃认为不是同时之语,只是因为内容都回答何为“善人之道”,才合为一章。此说为《邢疏》所承袭,可见历来对此章之分合存有疑问,需要解释。但上述解释近于穿凿,故朱熹作《集注》,遂分为二章,后人多从之。海昏汉简本表明,朱熹的分章法在西汉中期已经存在,或许更接近《论语》的早期形态。

文意方面,海昏汉简本这两章都存在可能改变理解的重要异文。

前一章的“践”字同于传世本,而定州、平壤汉简本皆作“浅”,亦当读为“践”。“狭”字简文右半部分清晰,而左半部分的偏旁仅略存残笔,难以断定。但无论左偏旁作什么,此字都当读为“狭隘”之“狭”,且“犭”旁与残笔不矛盾,故暂直接释出。“践狭”指走到狭隘之处,与后文的“入窒”义近。海昏汉简本的“窒”皆读为“室”,指内室、卧室,是家中深奥、狭小的隐私之所。此句用“狭”“室”作比喻,说明善人要知进退、懂回避,不要硬钻牛角尖,让自己丧失腾挪的空间,也不要窥探别人的隐衷或逼人太甚。如此则平和温良,可称为“善”。

旧解将“善人”理解为下圣人一等,称“不践迹”是不因循前人的轨迹,“不入于室”指不能入圣人之奥室。作此解释,可能有两方面的原因。其一,如《皇疏》所言,这是牵连孔子别处云“由也升堂矣,未入于室也”之句而作的解释。然而,“未入”可指客观上“未得入”,“不入”则表示主动的选择,不宜增字作解,释为“不能入”;且孔子所言各有语境,“入室”一语未必只有一个意思。其二,这一解释的基础是将“子张问善人”和“论祝(笃)”划为一章,而根据“论笃”“君子”“色庄”等词语,易把“善人”理解为某种颇具德行而未臻化境之人。该说失之穿凿,又脱离语境,不可取。将两章分开后,孔子对“善人之道”的阐发应当结合提问者子张(颛孙师)的性格寻求解释。《论语》云“师也辟”,又云“师也过”,说明子张的性格缺点在于偏激,而孔子说“不践狭”“不入室”恰是对症下药,劝导他要懂得分寸,避免偏狭过分之举。

后一章“祝”,定州汉简本同,传世本、平壤汉简本皆作“笃”,字通,仍可作“笃厚”“笃实”解。“论笃”就是所论说的都厚重稳妥,无可挑剔。“论祝是耶”的“耶”是表示疑问的句末语气词,与其他各本读为“欤”的“与”字用法相同;而《朱注》读如本字,云“但以其言论笃实而与之”,则是以为“与”表赞许。海昏汉简本的“耶”自不可如《朱注》解,只能理解为疑问语气词。“疑”,与传世本所作的“色”字音近可通,应是源自对相同文本的不同转写。但转写者和早期的读者对“疑长者”与“色庄者”可能持有不同的理解。“色庄者”指外表严肃的人,“色”作名词。“疑长者”则要与前文的“君子者”联系起来考虑,“长者”是战国秦汉的熟语,指宽厚诚实之人,“疑”是揣度未定之辞。海昏简本此章所表达的孔子之语或当作如下解释:“言辞忠厚,就正确吗?这样的人算得上君子吗,恐怕只能算是长者吧?”

四、《宪问》“不在其位”“君子思”章

曾子曰:“君子思不出其位。”933-13:846(见图7)

注疏本作:

子曰:“不在其位,不谋其政。”曾子曰:“君子思不出其位。”

以二人之语合为一章。海昏汉简本则以“曾子曰”以下独立为一章,定州汉简本、《朱注》本亦同此。但如此分章带来一个问题,即前一章如果不变,则将与《泰伯》篇中的“子曰不在其位不谋其政”章完全重复。《论语》中原有数个重出的例子,但多是部分内容重出,完全重复的只有见于《学而》篇和《阳货》篇的“子曰巧言令色鲜矣仁”章,学者或解释为在两篇中表达的意思各有侧重。就《泰伯》篇与《宪问》篇的这处重出,毕宝魁认为“可以理解为是曾子弟子或门人引证孔子的话来印证曾子的话,或者说是用曾子的话来解释孔子的话”。然而,海昏和定州两个汉简本皆分为二章,恐非巧合。这让我们不能不考虑另一种可能,即“子曰”云云原本并不重出,是由西汉中期以后的某些传习者补入到“君子思”章的“曾子曰”之前的。

五、《宪问》“莫我知”“不怨天”章

子曰:“不怨天,不尤人。”933-13:608(见图8)

此句在海昏汉简本中独为一简,而在注疏本中见于《宪问》“莫我知”章:

子曰“莫我知也夫!”子贡曰:“何为其莫知子也?”子曰:“不怨天,不尤人。下学而上达,知我者其天乎!”

此章的其他文句不见于海昏汉简,应是朽亡了。“不怨天”句亦见于《礼记·中庸》《孟子·公孙丑下》,上下文并无“莫我知”等句。此句在海昏汉简本中独立为一章,说明它在编入《论语》时很可能与“莫我知”章来源不同,是后来才被整合进来的。若然,则“莫我知”章的原文应是以孔子所说的“下学而上达,知我者其天乎”紧接上文,作为对子贡所问“何为其莫知子也”的回答。就问答互动而言,这样的回答其实是更直接、连贯的。从《史记·孔子世家》开始,汉代文献多将“不怨天,不尤人”与“下学而上达”连用,海昏汉简本虽晚于《史记》,却有可能反映了这段对话更早的面貌。

当然,也不能完全排除这样的可能,即海昏汉简中已经亡佚的“莫我知”章包含了“不怨天”句,而此章或是重出,或者并不属于《论语·宪问》,而属于混杂在一起的某篇礼类文献。

六、《宪问》“贤者辟世”“作者七人”章

子曰:“贤者辟(避)世,其次辟(避)地,其次辟(避)色,其次辟(避)言。”933-13:868(见图9)

子曰:“作者七人矣。”933-13:870(见图10)

前一简“言”字下空白,可知两简分属二章。传世本文字全同(《皇疏》本“辟”作“避”),而合为一章,定州汉简本亦为一章。旧注皆联系两“子曰”解释,认为“作者”即能为以上避世、避地、避色、避言之行者,比如《皇疏》就后一句说:“引孔子言,证能避世已下,自古已来,作此行者唯七人而已矣。”各家还分别列出他们心目中的七位隐士,而郑玄认为“‘七’当为‘十’字之误”,进而列出如下十人:“伯夷、叔齐、虞仲,避世者;荷蓧、长沮、桀溺,避地者;柳下惠、少连,避色者;荷篑、楚狂接舆,避言者也。”

《朱注》则不同,分为二章,并且反对坐实七人。分为二章还可引出新的解释。如潘维城说:“盖古与‘贤者避世’合作一章,故解者皆以隐士当七人之数。”换言之,如果独立理解“作者七人”则“作者”未必为隐士。张载就认为“作”是“述而不作”的“作”,“作者七人”应该是孔子仰慕而自叹不如的七位圣人,即伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹、汤。刘敞也在《七经小传》中说“‘作’读如‘作者之谓圣’之‘作’”,也认为孔子所谓“作者”是指圣人。从海昏汉简本来看,这种解释可能也存在于汉代,值得重视。

结 语

以上列举了海昏汉简《论语》与传世本已知的全部六处分章差异,可列表1概括如下(《朱注》本相较于北宋以前传世本比较特别,故予单列):

不难发现,海昏汉简本相比于传世本,都是分一章为二,没有合二章为一的。前引刘向云,齐《论》、鲁《论》共有的二十篇中,齐《论》“章句颇多于鲁《论》”,不知是否指分章较多;若然,则海昏汉简本也符合齐《论》的这一特征,再次佐证其为齐《论》形成过程中的中间形态。还可注意的是,分章之处都有“子曰”为标志。如皇侃等所说,一章中重出“子曰”,表明非同时同地之言。而海昏汉简本据“子曰”分章,有将一章的内容限于一时一地的倾向。

以上六例中有四例与朱熹《论语集注》相合。这当然不是由于朱熹见过什么古本秘籍,而是他对《论语》的整体看法有些暗合古人。朱熹认为《论语》“是每日零碎问”,各有语境,并非连贯之文,“逐文逐意各是一义”,读者也要“读前一段,如无后一段”。据此,不难理解他为何倾向于能分则分,避免牵连上下文穿凿附会。

朱熹的这种做法与西汉中后期以降至东汉末的经学取向恰好相反,而与汉昭宣以前的经学反倒有相似之处。汉武帝为博士弟子开启仕途后,学者日增,学派之间的辩难、竞争也日趋激烈。汉宣帝时,博士夏侯建为应对竞争,发展出牵合五经以解释《尚书》的章句之学。虽有从兄夏侯胜的批评,夏侯建的做法还是蔚然成风,其所作章句经弟子增补,到第三代秦恭已扩充至百万言。其他各经也都产生出类似的章句,免不了要穿凿附会、具文饰说,以求新奇、系统。至东汉,章句之学因过度繁琐和取士风尚的变化逐渐丧失生命力,但学者对章句的简省主要在于辩难性的内容,而照应上下文、牵合各经以成体系的方法则延续下来。这样的学术取向,势必要为解释文句创造篇幅更长、含义更明确的上下文语境,就《论语》而言则是合并分章。产生于西汉后期的张侯《论》在这种经学风尚的影响下,采用了不同于海昏《论语》的分章,并为后来的郑玄注本、何晏《集解》本所继承。

据乔秀岩之说,郑玄的《论语注》就有重视上下文结构、牵合经书进行体系化、理论化解释的特征,而何晏的《集解》正是要拆毁郑玄的体系结构,使《论语》回归文本自身,释放出更大的阐发空间。马楠继承和修正此说,指出郑玄的上述经学风格并非独创,而是“延续了章句的传统”,郑学“可以说是章句之学最终的收束”,而非其出口。这样看来,何晏等人要改变的应当是汉代经学的风尚,但他们还无法完全摆脱东汉《论语》学的影响,在分章方面仍继承了章句之学兴起后产生的张侯《论》。直到朱熹才彻底抛下汉学的包袱,大胆改造《论语》分章,而竟往往与西汉中期的海昏汉简本相合。这既是巧合,也不妨说是超越汉代经学传统的必然结果。当然,《朱注》本的“分”与海昏汉简本的“分”只是形式相同,实质并不同——前者是有意识的反拨,后者则是未经改造、顺其自然罢了。

【作者简介】陈侃理,北京大学中国古代史研究中心教授,研究方向:秦汉魏晋史、出土文献、中国古代思想与政治文化史。厉承祥,北京大学出土文献与古代文明研究所博士后,研究方向:秦汉史、出土文献。

本文发表于《文献》2026年第1期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|