内容摘要:在充分观照甲骨文献自身特点的基础上,可以借鉴文献学的理论方法对甲骨文献学的学理内涵作出阐说,构建学科体系。甲骨文献可分成三个层次:甲骨载体与刻辞本身即原始文献,研究原始文献而产生的二级文献,对二级文献再次整理研究而衍生的三级文献。将甲骨文献学分为“狭义甲骨文献学”和“广义甲骨文献学”,对其基本内容与研究思路提出若干设想。由于甲骨文献本身的特殊性以及甲骨学研究中对文献学理论方法的利用还不够充分,有必要在文献学、甲骨学之下提出“甲骨文献学”。随着专科文献学和甲骨学成果不断积累,建设文献学和甲骨学学科体系的时代要求出现,当下提出并构建“甲骨文献学”恰逢其时。

关键词:甲骨学;文献学;甲骨文献学;学科体系

自1899年甲骨文被发现以来,以甲骨文字和甲骨本身为研究核心的甲骨学为文献学、文字学、语言学、历史学等相关学科提供了宝贵的新材料,吸引国内外大批学者展开各方面研究。其中甲骨学与文字学的交叉方向是甲骨文字学,隶属于古文字学;与语言学交叉的方向是甲骨语言学,隶属于上古汉语研究;与历史学交叉的方向是殷商史研究,隶属于中国史研究。这些交叉方向学科定位清晰,都取得了十分丰硕且具代表性的成果,如于省吾《甲骨文字释林》(中华书局,2009年)、张玉金《20世纪甲骨语言学》(学林出版社,2003年)、宋镇豪主编的十一卷本《商代史》(中国社会科学出版社,2011年)等等。相比之下,甲骨本身的特殊性造成甲骨学与以书籍为主要对象的传统文献学之间存在一定的隔阂与不适配性,交叉研究的缺失进而导致相关基础概念不清、学科定位模糊等问题。目前甲骨学中关于甲骨文献整理的众多研究成果以及其中潜在的文献学理论思想也因为两个学科缺乏实质交流而被学者们忽视或误解。部分文献学专著在提及甲骨文献时往往流于对甲骨文及其学术史的简要概述,缺乏文献学视角,理论性与系统性均显不足。

最近,黄天树在强调整理甲骨文献应重视甲骨占卜学和甲骨形态学时,首次对“甲骨文献学”作了专门的界定。他指出:

甲骨文献学是整理研究有字甲骨的一门学科。它对有字甲骨的整理与研究包含以下内容:搜集图版、出土情况、流传经过、现藏何处、辨伪校重、汇聚同文、缀合复原、分类断代、撰写释文、编制索引等等,希望通过精心的整理与研究,为学界提供一个优质的文本。

甲骨文献的整理应是其他研究的基础,其自身的研究空间还很大,有必要专门考察。本文试从“甲骨文献”和“甲骨文献学”的内涵以及构建“甲骨文献学”的缘由与契机三个角度进行探索,请方家赐正。

一、甲骨文献

甲骨文献主要包含三部分内容:第一是原始文献(或称一级文献),即甲骨这一特殊载体的文献本身,具体而言也就是一版版甲骨刻辞的本体,表现形式有甲骨彩照、拓本等。第二是由研究原始文献而产生的二级文献,即以甲骨(物质)或甲骨文(文本)为研究对象,从文献学、文字学、语言学、考古学、历史学等视角开展研究的成果。第三是对二级文献进行再次整理或研究而衍生的文献,可称之为三级文献,如文字集释、学术史、论著目录或提要等学术成果。

将甲骨文献分成三个层级,主要出于学理与学史两方面考虑。

在学理依据方面,首先就三级文献而言,虽然严格来说这一类文献的考察对象主要是二级文献,而非直接针对原始文献,将其纳入甲骨文献的范畴似乎有些宽泛;但如果缺乏对原始文献作深入的本体研究,只关注二级文献的话,也很难写出优秀的学术史或学术述评等三级文献。事实上,很多关于甲骨本体的真知灼见,往往先出现在三级文献中。如对于甲骨卜辞,分类与断代是两个不同的步骤,应该区分开来:要先根据字体、字形等特征对卜辞进行分类,再分别判定各类卜辞所属的时代;同一王世不见得只有一类卜辞,同一类卜辞也不见得属于同一个王世。这些现在几乎已成为甲骨学界共识的观点,最早便是李学勤在《评陈梦家殷虚卜辞综述》中明确提出的。徐鹏绪曾将现代文学文献分为原始文献(现代文学创作和与创作有关的文献)、二级文献(因整理研究原始文献而产生的“研究文献”)、三级文献(对研究文献进行再研究的“研究之研究”文献),并在探讨三级文献具体内涵时指出:“随着现代文学研究的深入和发展,就会出现对现代文学研究的再研究,即所谓‘研究之研究’……这些研究之研究的文献类型既然已经出现了,现代文学文献学就应及时予以总结,以充分发挥其文献价值。”因此无论从甲骨学研究的实际情况还是从文献学研究的现状来看,将“研究之研究”文献视作甲骨文献不可分割的一个层级都是十分必要的。

其次就甲骨文献本身而言,三个层级文献的性质截然不同,其产生也具有历时性。先有原始文献(甲骨刻辞本体),再有以原始文献为研究对象的二级文献,最后才有以二级文献为研究对象的三级文献。原始文献时代最早且处在核心位置,二级文献时代次之、关系较近,三级文献时代最晚、关系最远。

再次就专科文献学而言,文献的级次观念已引起了学者的重视。除徐鹏绪对现代文学文献作了分级外,邓声国将传世文献分为一次文献(原始的传世文献,如《诗经》《尚书》等儒家早期典籍)、二次文献(整理和研究一次文献的成果,如《毛诗诂训传》)、三次文献(侧重对二次文献的解读整理,如《十三经注疏》);顾永新将经学文献先分为“正经注疏”与“五经四书”两大主干系统,又将二者分别离析出了四次文献。这些研究成果表明,在研究某一类专科文献时,先对文献进行分级,具有一定共识。

在学史发展方面,首先学界在使用甲骨文献这一术语时已充分关注到三级文献。如《甲骨文献集成》主要汇集了1899至1999百年间以甲骨学为研究对象或报道述评对象的论著。全书共分“甲骨文考释”“甲骨研究”“专题分论”“西周甲骨与其他”“综合”五大类,其中“综合”的第四小类即“序跋与述评”,收录了如《〈甲骨文合集〉序》《〈英国所藏甲骨集〉序》《关于〈小屯南地甲骨〉的讨论》《甲骨文研究的历史现状与未来展望》等重要成果,均属于三级文献。

其次甲骨学相关论著及其之间的关系反映出了三个层级。如最早的甲骨著录文献《铁云藏龟》出版于1903年,收录甲骨(原始文献)1051片;最早的甲骨研究文献(二级文献)《契文举例》写成于1904年,出版于1917年,专门围绕《铁云藏龟》所收录的原始文献进行文字学、历史学研究;较早对研究文献进行再研究的学术成果(三级文献)见于1922年樊炳清(字抗父)《最近二十年间中国旧学之进步》一文,对《铁云藏龟》与《契文举例》作了评议。

再次,在阅读已有的三级文献时,能体察到学者对不同级次甲骨文献的思考。《最近二十年间中国旧学之进步》主要由两部分组成,首先介绍“古器物古书籍之发见”,包含如《铁云藏龟》《殷虚书契前编》《戬寿堂所藏殷虚文字》等著录文献;其次探讨“新研究之进步”,包含如《契文举例》《殷虚书契考释》《殷卜辞所见先公先王考》等研究文献,就已经对一级与二级文献作了区分。还可以举三部重要的甲骨文献目录学专著为例。《五十年甲骨学论著目》(以下简称“《五十年》”)与《百年甲骨学论著目》(以下简称“《百年》”)分别将甲骨学论著分为发现、著录、考释、研究、通说、评论、汇集、杂著八类和甲骨发现、甲骨综论、甲骨著录、甲骨研究、专题分论、甲骨类编、书刊评介、其他杂著、学人传记、附录十类。《甲骨文书籍提要》(以下简称“《提要》”)的分类较为精炼,有著录、考释、研究、汇集、其他五类。三者都体现了对主体为原始文献、研究文献与“研究之研究”文献的区分。其中研究文献的分类更为细致,如《五十年》中的发现、考释、研究、通说或《百年》中的甲骨发现、甲骨综论、甲骨研究、专题分论或《提要》中的考释、研究等。“研究之研究”文献可包含“评论”(《五十年》)或“书刊评介”(《百年》)等内容。至于杂著、学人传记、附录或其他,由于并非直接研究原始文献,因此严格意义上不宜被称为甲骨文献。但若考虑到这些文献中有时又包含了对于研究前三级文献十分必要的资料,需给予一定的关注,那么应根据这些文献总体上离原始文献关系最远这一特点,称之为其他文献。

需要强调的是,本文的分级主要着眼于不同层级文献的性质不同或研究对象不同,而非拘泥于文献的编辑出版形式不同。部分甲骨文献的内容有时兼有原始文献、二级文献或三级文献。

甲骨著录文献便是最典型的例子。众所周知,每片甲骨都是孤品,必须通过著录才能得以流传,绝大多数研究者只能通过阅读甲骨著录文献而非接触甲骨实物进行研究。因此一方面不能仅将甲骨实物当作原始文献,而应将甲骨的彩照、拓本都纳入原始文献中,那么甲骨著录文献的主体就是原始文献,即一版版甲骨的彩照、拓本;另一方面甲骨本体一旦经过整理、著录、出版,这些原始文献就一定伴随着序跋等三级文献,或二级文献。如1903年抱残守缺斋石印的《铁云藏龟》共六册,除罗振玉、吴昌绶、刘鹗的序外,其余全为甲骨拓本。随着甲骨学研究的深入,研究文献也逐渐出现在著录书中,且内容不断丰富。如《合集》的图版部分于1978—1983年出版,共十三册,绝大部分内容均是甲骨拓本(仅第十三册为摹本);附录《甲骨文合集材料来源表》于1999年出版,全书三册,分上、下两编,主要包括《合集》图版的来源出处、索引、著录书简称全称表等内容,其中来源出处有合集号、著拓号、选定号、重见情况、拼合号、原骨拓藏和备注七部分。以《合集》7812为例,“著拓号”《铁云藏龟》97.3,“重见情况”《六束》63,“原骨拓藏”复旦,其余空缺。如果从文献学的视角来看,这部分内容是《铁云藏龟》第97页第3号拓本对应甲骨实物的不同拓本信息及现藏地信息,属于原始文献的版本整理,是研究文献。这片甲骨近年来又被《复藏》43重新著录,除了提供高清的六面彩照、新拓与摹本之外,还附有《铁云藏龟》97.3、《合集》7812的拓本,《六束》63的拓本、摹本以供比较,重新探讨了该版甲骨卜辞的释文、行款、释读顺序。在研究方面,较之《合集》对《铁云藏龟》97.3的版本整理更进了一大步。一般而言,越晚近的著录文献中,二级、三级文献的内容越多。不过无论二级、三级文献的比重如何增加,原始文献在甲骨著录书中的主体地位并不会改变。这应该也是学界在编写书目、提要、综述等类型的论著时,将甲骨著录文献单列一类且排序靠前的主要原因。

二、甲骨文献学

如果仅从名称看,甲骨文献学可以直接理解为一门专门研究甲骨文献的学问。上文已厘清了甲骨文献的三层内涵,那么甲骨文献学的内涵似乎已呼之欲出,即研究三个层级甲骨文献的学问。但一级文献与二、三级文献有所不同,研究一词又过于宽泛,因此究竟何为甲骨文献学,还需进一步探讨。

要明确的是,因为一级文献与二、三级文献的性质有根本差别,前者是原始文献,后二者为研究文献,所以对这三个层级文献的研究应一分为二地考察。

先看针对一级甲骨文献的研究。理论上,对原始文献进行研究并非仅有文献学的角度,还包括语言、文字、历史、考古等多个方向。但若将除文献学以外的其他方向都纳入甲骨文献学的研究,则有三个不合理之处。一是混淆了甲骨文献学与甲骨学。李学勤曾指出:“甲骨学的内涵可有狭义与广义。狭义的甲骨学特指甲骨及其文字本身的研究,广义的则举凡以甲骨文为材料论述历史文化者皆得纳入。”对于甲骨本身作文字学、断代学、占卜学、文例文法等方面的考察以及利用甲骨本体及其学术成果进行相关语言学、历史学、人类学等研究均属于甲骨学而非甲骨文献学。二是模糊了文献学与其他学科的边界。关于传统文献学的研究范围,曾经存在一定分歧。除了版本、目录、校勘、辑佚、辨伪等领域,部分学者还将文字、音韵、训诂等传统小学的内容纳入文献学范畴。不过目前学界对于文献学应有自己独立的研究范围与方法、语言文字学是文献学的相关学科而非子学科等观点应该已经基本达成了共识。从文献学角度考察甲骨本体在研究对象或范围、概念体系、研究方法或理论等各个方面均与从其他学科展开的研究同样存在清晰的边界。三是忽视了其他专科文献学的经验。如苗怀明认为小说文献学的研究范围应该包括:“小说史料的来源、形成、分布及其特点,古代小说的刊印、版本与传播,小说目录、索引的编制与研究,公私古代小说文献的收藏与保存,小说作品的辨伪、辑佚,小说作品、论著的校勘整理与出版,古代小说文献的汇编、检索和利用,小说数字化研究。”郭英德给戏曲文献学的定义是:“探究戏曲文献形态特征、生成演变及整理利用的理论与方法的学问。”可见在专科文献学的学科构建中,从文献学角度对专科文献本体进行研究是最主要的部分。因此,笔者认为利用文献学的理论方法整理研究甲骨原始文献的学问应称作“狭义甲骨文献学”。“狭义”主要指研究对象只针对原始文献。

再看针对二、三级文献的研究。对研究文献进行再次整理研究自然是要参考并使用文献学的理论或方法。事实上,三级文献的典型论著都可称之为文献学专著,体现了传统文献学的思想。如《甲骨文字集释》《甲骨文字诂林》主要在字头下摘抄各家考释意见,属于类书;《甲骨文献集成》将各类甲骨学研究的论著分类编集在一起,类似丛书;《传承中华基因:甲骨文发现一百二十年来甲骨学论文精选及提要》也类似丛书,兼具目录学内容;《五十年》《百年》均是目录类专著。单篇论文中,如《唐兰先生与自然分类法》考察了唐兰在《古文字学导论》《甲骨文自然分类简编》中关于“自然分类法”的理论与实践,并比较了后者的多个版本,运用了版本与校勘的方法;《〈新甲骨文编〉(增订本)校补拾遗》《〈甲骨文字编〉校订230则》等字编类工具书的校订论文也多是基于甲骨著录版本的校勘;《〈论“历组卜辞”的时代〉导读》《甲骨形态学研究述评》《气象万千:甲骨文商史研究120年》《缀玉连珠:甲骨缀合120年》《21世纪以来甲骨文语法研究的回顾与展望》《甲骨文字构形理论与系统的建构——一百二十年来甲骨文字构形研究述评》分别是甲骨断代学、形态学、商史学、缀合学、语法学和文字学方向的学术史论文,均体现了“辨章学术、考镜源流”的目录学思想。可见一方面从文献学对二、三级文献作再研究的学理与学史是相互匹配的,另一方面已有的二、三级文献在内容上包含多个学科领域。因此,本文将利用文献学的理论方法整理研究二、三级甲骨文献的学问称作“广义甲骨文献学”,与“狭义甲骨文献学”相对。

以上主要根据一级文献与二、三级文献性质的不同,将从文献学的角度对二者的研究分别称为“狭义甲骨文献学”和“广义甲骨文献学”。下文对二者的概念、内容等方面作进一步简要论述。

(一)狭义甲骨文献学

“狭义甲骨文献学”既然是利用文献学的理论方法整理研究甲骨原始文献的学问,那么在探讨其研究范围与具体内容时,就有必要借鉴文献学的相关成果。文献学的范围主要是研究文献的形态、文献的整理方法、文献的鉴别、文献的分类与编目、文献的收藏、文献形成发展的历史、各种文献的特点与用途、文献的检索等等。洪湛侯曾用体(文献本身的特点)、法(文献整理的方法)、史(文献学的历史)、论(文献学的理论)四个方面概括文献学的主要内容,后在《中国文献学新编》(杭州大学出版社,1994年)中分为形体编、方法编、历史编、理论编四个部分。踪凡在此基础上,将形体编改为本体编,认为文献学的内容可以划分为:本体——文献的物质载体、外在形态与基本构成;方法——目录、版本、校勘、辨伪、辑佚、编纂等;历史——文献学形成、发展、演进的历史;理论——文献整理与研究的理论和思想。下文拟从体与法两方面简述“狭义甲骨文献学”的具体内容。至于史和论的部分,一方面二者都需要以相对系统的学科建设为基础才宜展开论述,另一方面本文探讨的各个术语、概念等内容本身就具有理论性,同时也会援引相关学术史加以阐述,因此这里不专门考察“狭义甲骨文献学史”与“狭义甲骨文献学理论”。

本体方面,有外在与内在两个层次:外在指与甲骨这一物质载体有关的内容,如材质、形态、大小、重量等属性及卜兆、钻凿等情况,以及发现或发掘、流传、保存、整理、著录等过程;内在指与甲骨上文本信息有关的内容,如性质(卜辞或记事刻辞、王卜辞或非王卜辞)、字体分类、具体事项、所属时代等。由于内在的文本信息与外在的物质载体密不可分,二者有时会有一定的相关性。如记事刻辞是甲骨上因记事而契刻或书写的文字,内容中没有卜辞中的“贞”“卜”等字,文句格式与卜辞有所不同,契刻位置较为特殊;记事刻辞的附近没有因占卜而产生的卜兆,背面也没有占卜用的钻凿。

方法方面,传统文献学中目录、版本、校勘呈“三位一体”的格局,编纂的地位逊于三者,而“狭义甲骨文献学”中与编纂对应的术语是著录,其在整理甲骨原始文献中最为基础也最为重要。下文先谈著录,再介绍版本等其他内容。

1.著录

著录指对甲骨进行整理、分类、编次、集结、出版的过程。最终出版的书稿被称作“著录书”(有时也简称“著录”),著录书中每版甲骨的编号被称作“著录号”。理论上著录书主要包括两部分内容,一是核心内容甲骨图版,如彩照、拓本、摹本;二是其他说明文字,如整批甲骨的发现或发掘、流传、保存情况,每版甲骨的释文与相关信息说解,与其他著录书著录号的对照表等。不过时代不同、被整理的甲骨来源不同、整理甲骨的方式或目的不同、编著者对于整理甲骨的认识甚至能力不同,都会造成不同著录书在编纂体例或内容侧重上的差别。如早期著录书中的图版多以拓本为主,较少彩照或摹本,说明文字也仅限于序言,且部分甲骨拓本还会被裁剪,只保留有字部分。又如科学发掘的甲骨被著录时,图版的顺序与发掘时的编号有关,说明文字重在介绍相关考古学信息而不涉及著录号对照;非科学发掘的甲骨被著录时,图版的顺序多基于事类或字体分类、时代、收藏信息等多方面综合排比,说明文字重在介绍流传、收藏等信息且会附上一个或多个著录对照表。再如近年对博物馆、图书馆所藏甲骨的著录,拓本、彩照和摹本均是重新制作,各种内容比较齐全与详细。

传统文献学中还有搜集、复原亡佚文献的辑佚工作。甲骨实物亦有损毁、消亡的情况,不过部分甲骨还保留有早期拓本,对这些拓本进行著录,也可称之为辑佚。此外,甲骨学中有段振美等编著的名为“辑佚”的著录书——《殷墟甲骨辑佚:安阳民间藏甲骨》(文物出版社,2008年),但这里的辑佚并非针对亡佚文献,而是著录未经发表的甲骨。“狭义甲骨文献学”的辑佚工作往往体现在著录中,故顺带提及。

2.版本

在传统文献学中,“版本”最初指与“写本”相对的雕版印本,后来含义逐渐丰富,泛指一部书的各种本子。本文借用“版本”这一术语,指代一版甲骨的各种著录图版,包括彩照、拓本与摹本三类。甲骨一旦被著录多次,就会出现多个版本。著录书中各种著录对照表均是针对版本的整理。关于甲骨版本的考察有两点需要注意:一是从版本之间的关系上看,甲骨的版本系统可以分为两类(为行文方便,以拓本为例进行说明):第一类是各个拓本均直接拓印自甲骨实物,只与甲骨本体有关系,拓本内部不存在直接关系;第二类是有的拓本翻印自其他拓本,而非拓印自实物,拓本之间存在相承关系。二是梳理不同版本的相关信息,比较不同版本图版,可以反推甲骨的流传情况和反观实物的保存情况。

以《合集》6971所对应甲骨(以下简称为“A”)的版本系统为例加以说明。A最早在1903年被著录于《铁云藏龟》1.3,上世纪80年代左右编纂《合集》时直接选用了这一拓本。A再次被著录于2005年出版的《掇三》527,不过据《殷契拾掇·总序》,这一拓本早在1963年前后就已编入《掇三》稿本。A最后一次被著录于2019年的《复藏》167,重新制作了彩照、拓本与摹本。《复藏》167附录以上四个拓本,并进行了校勘,指出:“实物及《掇三》527较《铁》1.3少左上一块及左下一角。”此外,《复藏》在前言中记录了A的大致流传情况:1903年以前归于刘鹗,1935年之后(具体时间不明)归于金祖同,1955年入藏复旦大学。综合以上内容,可以推测郭若愚搜集的《掇三》527这一拓本应源于金祖同之手,进而得出两点结论:一就甲骨保存而言,A这块龟腹甲左前甲残片曾遭到损坏,缺了两部分。残损的时间肯定在1903年之后,《掇三》527拓印之前。二是就拓本关系而言,《铁云藏龟》1.3、《掇三》527、《复藏》167为第一类,均拓印自原骨;《合集》6971为第二类,翻印自《铁云藏龟》1.3。

从多种著录中找到同一版甲骨的不同版本,梳理它们之间的关系,考察图版与实物的关系,历来是一项重要的基础性研究,被称为“校重”或“著录情况整理”。近年来,有多位学者致力于这项工作,皆属于版本学范畴。

3.校勘

甲骨原始文献在文本上的可读性受到以下四方面因素的制约:一是完整的甲骨较为少见,甲骨破损导致刻辞的内容随之残缺;二是由于刻写不清或者保存不善,甲骨版面有时漫漶,字迹、卜兆等信息无法辨识;三是拓印、拍照的水平有限,实物上的信息无法客观地反映在彩照、拓本之上;四是甲骨刻辞以占卜为主,即使文字不缺且清晰可读,但内容时常省略。而校勘在一定程度上可以降低这些因素对释文隶写和进一步研究的负面影响,因此在整理甲骨文献乃至甲骨学研究中都十分必要。

根据使用材料的范围,可将校勘分为三种。第一种是在同一甲骨的不同版本内部进行校勘,找出最优的拓本或彩照,校订过去对该版甲骨的释读错误,类似于“对校”。如《合集》94所对应骨版的正反面最早著录于1933年的《卜辞通纂·别录之二》3,形式为照片;其拓本于1939年收录在《殷契遗珠》620;《合集》94直接选自《殷契遗珠》620。这些图版的质量都不高,造成了误读。直到本世纪,该版卜骨的高清彩照与拓本才著录于《台东区立书道博物馆图录》(二玄社,2004年)、《日中书法之传承》(谦慎书道会,2008年),推动了相关学术研究的进步。

早期甲骨学者重文字而轻版面,有时在著录甲骨的过程中会进行裁剪,只保留有字部分或将一条完整卜辞单独裁出著录,如《前编》1.36.2为肩胛骨的骨首部分,但未拓全,之后的版本如“中国社会科学院历史研究所藏拓本”7281(《合集》23340之祖本)、《掇三》15等拓出了左上角部分,更为完整;又如《卜辞通纂》530仅主要保留了《卜辞通纂·别录之二》3中“甲辰”日的一条卜辞。早期版本中的裁剪现象可能不会造成文字阅读障碍,但版面的残缺不利于了解该版甲骨的全貌,也会影响形态、缀合、文例等方面的研究。

早期的旧版本也并非全无优点可言。首先甲骨出土后,若不妥善保存,往往会进一步残损。因此早期的甲骨版本可能会更加完整。前文讨论版本时曾提到的《铁云藏龟》1.3最早且最全,最新的《复藏》167残缺并少了一个“丧”字。又如《铁云藏龟》242.2也是最早且最全的拓本;1917年的《戬寿堂所藏殷虚文字》41.2也著录了该版卜甲,大小一致且更为清晰;《合集》4874选用的是“中国社会科学院历史研究所藏拓本”9544,已经残缺了右边一块,少了两个字;最新的版本是2009年《上博》17647·285,版面同于《合集》4874。其次旧版本毕竟时代较早,若拓工精良,部分早期甲骨著录书的拓印质量即使与后来出版的新著录相比也不遑多让,比较典型的有《前编》。在没有新版本甚至原骨已经遗失的情况下,清晰的旧著录更显得弥足珍贵。

理想中的最优版本,即所谓的“善本”,不仅要版面完整、边缘自然,还要字迹清晰,且反映出甲骨上的盾纹、齿缝、卜兆等信息。但实际上,不同版本各有所长,“善本”往往并不直接存在。如《合集》3207对应的骨版最早著录于1916年的《殷虚书契后编》下卷11.10,《合集》选用的是“北图”2160。《殷虚书契后编》下卷11.10与“北图”2160各有优劣,前者左右两侧的边缘均被裁剪,但最上方更全,且“御”字十分完整;后者是根据实物新拓,左右版面完整,但最上方已少了一小块,“御”所从的“午”上部竖笔也残缺;二者正好可以互补。因此,需要对多个版本进行校勘,博采众长才能得到一个较为可靠的“善本”。

第二种是在甲骨文本内部,利用内容相同的刻辞校订错误、增补残缺的文本。这种校勘可以使用在由数版甲骨组成的成套卜辞中,也可以使用在同文卜辞中。郭沫若提出的“残辞互足”即属于此种校勘,他指出:“卜辞纪卜或纪卜之应,每一事数书,因之骨片各有坏损时而残辞每互相补足。”如《合集》5184、17399是两版较为残缺的卜甲,过去的释文都很不理想。近年来,加拿大的大维多利亚美术馆官网发布了一批馆藏甲骨的彩照。吴丽婉对其中一版卜甲作了细致考释,指出该版上的第二条卜辞与《合集》5184、17399的残辞关系密切,分别是同文卜辞和一事同卜,并利用新公布的材料对两版残辞作了校勘。除了辞例上的残缺,甲骨文中也常常出现讹字,讹字的纠正也有赖于成套或同文卜辞。如《合集》9185、《天理》72、《合集》9186是一组成套卜辞的第一、二、三卜,但前者作“ 祀六来秋彡”,后二者作“ 祀六来秋彡”,后二者作“ 祀今来秋彡”。沈培指出“六”即“今”的讹字。又如《合集》3223有“乙□”“辛亥”“庚戌”“辛寅”几条卜辞,其中“乙”字十分模糊,是通过对勘更清晰的版本《前编》7.40.1认出。此外还有两处有待进一步考察:一是“乙”后一字残缺;二是不存在“辛寅”这一干支。与《合集》3223同文的有《缀集》16和《合集》12814,根据二者的内容可确定“乙□”为“乙卯”,“辛寅”为“甲寅”之讹误。 祀今来秋彡”。沈培指出“六”即“今”的讹字。又如《合集》3223有“乙□”“辛亥”“庚戌”“辛寅”几条卜辞,其中“乙”字十分模糊,是通过对勘更清晰的版本《前编》7.40.1认出。此外还有两处有待进一步考察:一是“乙”后一字残缺;二是不存在“辛寅”这一干支。与《合集》3223同文的有《缀集》16和《合集》12814,根据二者的内容可确定“乙□”为“乙卯”,“辛寅”为“甲寅”之讹误。

以上举的几个例子,无论是使用成套卜辞还是同文卜辞,本质上都是利用针对同一个事件多次或一次占卜的各种记录进行的校勘。这些校勘接近传统文献学中的“本校法”,又略有区别。不同在于后者的“本”指同一本书;而前者的“本”指这些占卜记录都属于同一件事。

第三种也是在甲骨文本内部,不过由于没有内容相同的版本可以直接比对,主要是依靠事类相同、语法结构类似的相关刻辞或固定搭配来校订错误。如花东甲骨有以下两组卜辞:

(1a)戊卜:六其酒子兴妣庚,告于丁。用

(1b)戊卜:戠,弜酒子兴妣庚。一

《花东》28

(2a)癸卜:甲其燎十羊妣庚。一 二

(2b)癸卜:戠,弜燎于妣庚。

《花东》286

沈培指出(1a)中的“六”与上文提到的《合集》9185一样,是“今”之误刻,因为与同类的(2)比较,(1a)的此字应与(2a)的“甲”语法功能相同,表示时间。又如《合集》2631有一条骨臼记事刻辞曰:“妇 示十乇。 示十乇。 。”骨臼刻辞中“示+数词+屯”的搭配十分常见,因此多位学者都已指出“乇”(或释“旬”)是“屯”的讹字。 。”骨臼刻辞中“示+数词+屯”的搭配十分常见,因此多位学者都已指出“乇”(或释“旬”)是“屯”的讹字。

这些校勘除了辞例上的比对,还有字形上的依据——“今”与“六”、“屯”与“乇”形近易讹。由于需要综合文字、辞例、语法等多个方面进行逻辑推理、综合考证,这种校勘类似于“理校法”。它得以成立的根本依据在于甲骨刻辞主要是记录占卜及其相关的内容,而卜辞这一特殊体裁具有文本重复化、事类同质化、语言格式化等特点,从而为“理校”提供了丰富的校勘材料。

三种校勘方法在目的上也有所不同,第一种是为了全面准确地还原实物上的各种信息,后两种则是为了确保刻辞内容正确与完整。

4.分类与编次

最早的甲骨著录书《铁云藏龟》只是依次罗列拓本,并未分类与排序。纵观一百二十多年来学者对原始文献的整理和编纂,分类不断丰富与细化,其中具有节点性质的重要著录有:(1)《簠室殷契征文》(王襄编,天津博物院,1925年)最早对甲骨进行了分类,按照事类共分天象、地望、帝系、人名、岁时、干支、贞类、典礼、征伐、游田、杂事、文字十二编。(2)《甲骨叕存》(曾毅公编,齐鲁大学国学研究所,1940年)是第一本甲骨缀合专书,拓本按照时代先后而非事类排比。(3)《殷虚文字甲编》(董作宾编,中央研究院历史语言研究所,1948年)收录的甲骨是史语所在殷墟第一次到第九次发掘所获,总体先按照九次发掘的顺序排列,每一次均为卜甲在前、卜骨在后,具体序号则按甲骨实物登记号编排。(4)《战后宁沪新获甲骨集》(胡厚宣编,来熏阁书店,1951年)先以时代为序,每期甲骨再按事类分为气象、农产、祭祀、田猎等。这种先按时代分期再按事项分类的排序方式影响力很大,已被多部著录书承袭,如《京都大学人文科学研究所藏甲骨文字》(贝塚茂树编,京都大学人文科学研究所,1959年)和《明义士收藏甲骨文字》(许进雄编,加拿大多伦多安大略博物馆,1972年),乃至后来集大成的《合集》与《合补》。(5)《瑞典斯德哥尔摩远东古物博物馆藏甲骨文字》(李学勤等编著,中华书局,1999年)按照分组的方式进行编排,有宾组、出组、何组、黄组、师组、子组、历组、无名组,有时还会提供同一版甲骨的多张照片。(6)《卡内基博物馆所藏甲骨研究》(周忠兵著,上海人民出版社,2015年)著录了彩照、拓本、摹本、钻凿形态等多方面的信息,并按照字体分类编排,同一类字体再按事类排列。这种按字体分类的方式近年来也被多部著录书采用,如《吉林大学藏甲骨集》(吴振武等编著,上海古籍出版社,2021年)等。(7)《故宫博物院藏殷墟甲骨文·马衡卷》,先从王卜辞与非王卜辞的角度将原始文献分成两大类,再按照类组(字体)与事类编排。尤为值得注意的是,是书对甲骨定名方面作了十分可贵的探索,将定名分成两类:“卜辞按历史形成四要素之时间、人物、地点、事件定名;多条卜辞,取重要者定名,下加‘等’字。其他祀谱、干支表、龟甲入贡整治等非卜辞,按通例定名。”

结合甲骨学史可知,甲骨原始文献的分类、编次与甲骨学的研究相辅相成,皆有赖于学术研究的深入。如在分类排序方面,《铁云藏龟》只是罗列拓本,随后孙诒让的《契文举例》(1904年)分释日月、释贞、释卜事、释鬼神、释人、释官、释地、释礼、释文字、杂例十章,罗振玉的《殷虚书契考释》(1914年)分都邑、帝王、人名、地名、文字、卜辞、礼制、卜法八章。虽然这些章节设置是针对甲骨文本的具体内容,而非一版版甲骨本身,但也反映了当时学者从事项角度对甲骨分类的思考。这种思考促成了王襄在《簠室殷契征文》中的分类。曾毅公、胡厚宣之所以能先按时代先后进行排序,源于董作宾1933年提出十项断代标准,并将甲骨文分为五期(第一期盘庚至武丁、第二期祖庚祖甲、第三期廪辛康丁、第四期武乙文丁、第五期帝乙帝辛)。李学勤等学者采用的分组方式,最早是陈梦家在1951—1956年的多篇论著中提出的。至于使用字体对甲骨进行分类,最早由李学勤1957年在《评陈梦家殷虚卜辞综述》中提出,之后更是经历了学界的反复论争、不断探讨与修订。

5.辨伪

自1899年甲骨文被发现以来,其价值引起了人们的重视,也刺激部分古董商人作伪来谋取私利。作伪大致有两类,一类是在真甲骨上伪刻文字,另一类是直接伪造甲骨。辨伪指辨别排除真甲骨上的伪字和假甲骨,是整理甲骨过程中一项基础工作。随着学术的发展与科技的进步,直接的伪造甲骨早已不再影响学者的研究,绝大部分的伪刻文字也都被指出,只有部分刻辞的真伪情况,学界目前仍存在分歧。其中讨论最多的是所谓的“家谱刻辞”(《库方》1506、《英藏》2674),近年来张惟捷、宋雅萍、郅晓娜、黄国辉等学者从考辨真伪、学史梳理等角度,都对“家谱刻辞”的真伪及相关问题作了很有价值的探讨。

在辨伪实践中,难免会将一些真迹错判成伪刻。对这些真迹作重新考察,论证其真实性的研究被学者称作“证真”。蒋玉斌曾结合若干实例,提出“证真”要注意的四点事项,是较早在理论与实践上对证真作精细化研究的学者。近年,马尚又利用英国国家图书馆公布的《库方》1506—1988正反面高清照片,从既有研究判定的伪刻中辨识出25例真辞,并以此为基础总结早期流传甲骨伪刻的作伪特点。

6.缀合

对破碎的甲骨原始文献加以整理,将残缺不全的碎片复原成较为完整的龟甲兽骨,是甲骨文献学中必不可少的一项工作。拼缀破碎的甲骨既是恢复物质载体的完整性,也是还原文本内容的完整性。甲骨缀合一直受到学界的重视,缀合数量、方法和理论等方面的成果层出不穷,蒋玉斌已从学术史的角度对120年来的甲骨缀合作了高屋建瓴的回顾、总结与展望。

赵鹏曾说:“甲骨整理这项工作繁缛琐碎,但却是整理者对现有甲骨材料、甲骨学宏观发展了解的体现。扎实的甲骨学基本功以及对甲骨学全局的把握是编辑甲骨著录书必不可少的学术素养。换句话说,透过甲骨著录书可以洞见整理者对现有研究成果的了解以及对甲骨学未来发展方向的预期。”著录是“狭义甲骨文献学”的核心,版本、校勘、分类与编次、辨伪、缀合对著录有影响与推动,六个方面相互关联,共同构成整理甲骨原始文献的系统性方法。

(二)广义甲骨文献学

在“广义甲骨文献学”中较为突出的有目录与版本两个方面。

1.目录

自20世纪30年代以来,国内外学者不断对各类甲骨学论著开展收集、调查和汇总,推动甲骨学目录类专著的编纂。具有系统性与代表性的著作如:容媛《甲骨类目》(中央研究院历史语言研究所单刊乙种之二,1930年)、邵子风《甲骨书录解题》(商务印书馆,1935年)、胡厚宣《五十年甲骨学论著目》、宋镇豪等《百年甲骨学论著目》、刘一曼等《甲骨文书籍提要》、刘钊《传承中华基因:甲骨文发现一百二十年来甲骨学论文精选及提要》等等。其中《百年》共收集80篇(种)目录学论著。

检阅相关成果不难看出,自1899到1999这一百年间,目录的编制十分充分;最近二十多年来的论著目录与提要的编纂却少有人问津。刘国忠曾在一篇记述李学勤治学方法与思想的文章中说:“李先生是通过自学走上学术研究道路的,在学习的过程中,他十分重视参考前人的已有论著。20世纪50年代,他自学研究甲骨文,就以胡厚宣先生《五十年甲骨论著目录》(引者按:缺“学”字、衍“录”字)为线索,按图索骥,把里面提到的中外甲骨学论著全部阅读了一遍,对于甲骨学的研究历史、研究现状和存在问题了如指掌,并在此基础上对甲骨学的分期断代、历史地理等方面做出了精深研究,而甲骨学尚不是李先生学术研究的重点所在。”可见目录在李学勤的甲骨学研究中起过关键作用。当下甲骨学研究文献在目录方面的缺失,不得不说是一种遗憾。

2.版本

由于时间跨度短、研究论著数量少等原因,版本在甲骨学研究文献上的复杂程度相较于传统典籍简单很多。不过也有两方面值得注意。一是部分早期论著版本不同,内容也有差别。如唐兰《古文字学导论》先后有五个版本,分别是1934年的讲义本、1957年的油印本、1963年的高级党校本、1981年的齐鲁书社增订本、2015年的全集本(2016年的著作精选本与此同),刘雨曾对各本之间的关系作过介绍。二是“全集”“选集”等后出版本的修订会造成版本上的差异,有的文章可能还被多个“选集”收录。部分学者在编纂“全集”“选集”时,除了会对文章作技术性的调整(如格式、文字简繁等),还会对文章内容或观点作一定修改。修改若体现为编辑按语,能起到提示源流的作用。但有的修改不加标识,则会对其他学者的引用乃至学术史的梳理造成障碍。

文学文献学领域已有学者强调当代图书版本的重要性,如姜飞说:“然而近年来的现代文学研究,依然有研究者习惯于充分信任‘选集’或‘全集’等后出版本,而不注意第一手资料或早期的文献形态。”谷曙光也指出:“至于版本,不但对古籍善本重要,有学者提出民国图书也应注意版本,我可以再追加一句:当代图书同样要讲求版本。”上述甲骨学研究文献中的版本问题同样不可不察。

胡朴安曾提出校雠学是“治书之学”,他认为:

治书与治学有别。治书之对象为书本,其目的将校理讹乱书籍,使各还其真也。治学之对象为学科,其目的将发挥某科学术,使之光大也。然治学必以书本为根据,若书本不真,所治之学必敷浅误缪。故治书乃治学之基本工夫,此不可不判也。

“甲骨文献学”也是“治书之学”,只是由于作为一种特殊文献的甲骨本身与以甲骨为研究对象的研究论著性质不同而有“狭义”“广义”之分。“狭义甲骨文献学”是围绕甲骨、甲骨刻辞而展开的、针对甲骨原始文献本体的研究,其最终目的是考证和尽量恢复甲骨本身的原始面貌,为相关研究提供准确、完整的原始材料。“广义甲骨文献学”则更倾向于将“文献学”作为一种方法论范畴用于整理甲骨学各个方面的研究性文献,其最终目的是梳理庞杂且无序的研究论著,为相关研究提供清晰、系统的成果信息。二者都将推进包括甲骨学在内的、一切与甲骨有关的“治学之学”。

三、构建“甲骨文献学”的缘由与契机

前两节主要探讨了“甲骨文献”与“甲骨文献学”的学理内涵,可视作回答了“是什么”这一问题。美国学者乔纳森·卡勒(Jonathan Culler)曾提出:“问‘文学是什么’实际上是在论争应当如何研究文学。”从这个角度看,上文也在一定程度上回答了应当如何作“甲骨文献学”研究。而为什么要在文献学、甲骨学之下单独提出“甲骨文献学”,主要有两方面因素。

首先,甲骨本身及其研究的特殊性导致传统文献学对甲骨文献的研究产生“不适应”。这一点可从两个角度加以说明。一是甲骨原始文献本体具有特殊性。近年来多位学者在讨论文献学时都已经注意到出土文献的物质性,如史睿指出:

出土文献并非仅仅在校补传世刻本文献时才有意义;简帛文献和写本文献应当是早期文献研究的直接对象:其特殊文献载体对于文本形态的塑造、文献意义的表达、文献信息的传承都具有重要的影响,完全无视文献形态的研究必然陷入误区。〖JP2〗与此相似的是金石文献,这类文献一直被当作纸本文献加以研究,因为石刻可以经由传拓和传录的方法转化为纸本文献,而后代研究此类文献时往往无视其金石载体的特殊性,导致金石文献研究中仅仅重视其文本,而金石载体反而不在视野之内。这种脱离具体文献载体的文献研究无疑是片面的。

具体到甲骨刻辞,美国学者史嘉柏(David Schaberg)在评论《剑桥中国古代史》时说:

甲骨文的内容一定要在物质层面来处理,就像处理龟壳或甲骨本身、它的大小、形状、文字气质、以及上面的卜纹一样。甲骨文只是某一历史时期的特定产物,本身并非史料,属于卓绝的文本性文物。

对于史嘉柏提出的“文本性文物”,冯国栋认为:

“文本性文物”这一名词,正好说出文献的两个性质:文本性与物质性。文献既是“传递过去信息”的一个文本,同时也是“包含着过去信息”的一件文物。由于过分重视、强调文献的文本性,所以当文献的文本信息被证明有问题时,我们就毫不犹豫、坚定而断然地否定了它的历史价值。然而,当我们将文献作为“文本性文物”时,就可以一定程度上减少对文本信息真伪的依赖,转而研究这个信息的结构、这个文献的物质性,包括它的载体、它存在的“历史地层”、它的风格,进而从“物质性”的角度去发掘其历史价值。

甲骨原始文献的物质性与文本性在前文讨论“狭义甲骨文献学”时已多有涉及。此外,甲骨这一载体主要用于占卜,即使是与占卜无关的记事刻辞,也多是祭祀或铭功的内容。占卜、祭祀、铭功旌纪都是那段特定历史时期的社会活动,都体现了历史性与社会性。

冯国栋指出:“文本性、物质性、历史性与社会性是文献最重要的四个性质,而‘文献学’正应该是对文献四个性质的整体研究。”甲骨原始文献不仅具有文本性、物质性、历史性与社会性,且这四种性质都十分特殊。文本性方面,甲骨文以卜辞及相关刻辞为主;物质性方面,“甲骨文”的命名方式正说明了这一点;而历史性与社会性方面,目前虽然已经大致了解了甲骨文“生产”的基本流程,但仍不完全清楚商代的占卜制度如何,具体有哪些社会阶层参与到这一过程中,占卜究竟发挥什么样的社会功能等问题。

二是学术界对甲骨原始文献的认识、研究的过程具有特殊性。殷墟甲骨深埋地下三千多年,直到1899年才“重见天日”。从此甲骨文才进入学术界乃至一般大众的视野,至今不过一百二十多年历史。这与传统文献学史有很大不同,即使是与同样有一百多年历史的戏曲文献学相比也很特殊。因为虽然“现代意义上的戏曲文献学由王国维(1877—1927)吴梅(1884—1939)、许之衡(1877—1935)、齐如山(1875—1962)等人发端”,但戏曲文献的搜集整理工作自宋代就已开始。王国维在《曲录·自序》中说:“戏曲之兴,由来远矣。宣和之末,始见萌芽。乾、淳以还,渐多纂述。泗水潜夫纪武林之杂剧,南村野叟录金人之院本,丑斋《点鬼》,丹邱《正音》,著录斯开,搜罗尤盛。”明代中叶,戏曲文献已受到一些文人的重视,部分公私藏书目录也开始记载相关书籍。郭英德在讨论戏曲文献学的学理内涵时说:“总之,任何整理工作都不可能做到原汁原味地保存原始文献,都会对原始文献产生或多或少的变更,都会在整理成果中烙上或重或轻、或显或隐的整理者主观意图。”这段话已经明确指出了整理者的主观意志在原始文献整理过程中的重要作用。而这种主观意志同样体现在甲骨原始文献的整理中,特别是这些甲骨,无论是否为考古科学发掘所得,其初始整理者所面对的学术史都是一片空白,于是整理者的主观意志的影响就尤为显著。

摹本是甲骨文献特殊性的一个具象体现。虽然甲骨摹本与彩照、拓本都是著录方面的术语,但一般而言摹本算不上原始文献。除非有的甲骨仅有摹本存世,这时摹本才具有原始文献的色彩。甲骨摹本往往与彩照、拓本一起出现,是著录书的重要组成部分。彩照或拓本有时模糊不清,其上又往往有泐痕、麻点、断裂等会影响甲骨文献文本信息的负面因素,这便需要在摹本上尽可能剔除干扰,摹写出原始文本的客观形态。但摹本毕竟经过摹写者对彩照或拓本信息的接收与输出环节,不可避免地带有摹写者的主观意见。这也是同一版甲骨甚至同一个字,不同学者的摹本往往不同的原因。之所以高水平的摹本受到学者们的重视,就是因为它能让读者更准确地把握甲骨上的客观信息。此外,甲骨摹本并非仅仅要求完成文本方面的摹写,还要求还原甲骨形态、兆干兆支、字体风格等物质信息,是文本性与物质性的统一体。

无论是甲骨原始文献本体性质的特殊,还是学术界对甲骨原始文献认识与研究过程的特殊,都表明传统文献学的普遍知识,甚至其他专科文献学的丰富经验都无法满足“甲骨文献学”(主要是“狭义甲骨文献学”)研究的需要。

其次,从文献学角度对甲骨文献的研究还很不充分。虽然前辈学者的研究已经涉及甲骨文献学的各个方面,且都有重要的研究成果问世。但当前甲骨学及其他“治学之学”的迅速发展对甲骨文献学这一基础研究提出了更高的要求,例如前文在讨论“广义甲骨文献学”时已提到最近二十多年来甲骨学论著目录编纂方面的缺憾。

在“狭义甲骨文献学”方面,近年来多位学者对多宗甲骨的著录信息作了十分详细的对勘,取得了很好的成绩。这些论文多以“著录整理”“著录信息整理”命名,在一定程度上窄化了“著录”的内涵,从文献学的角度称作“甲骨版本信息整理”,更加名实相副。且同一版甲骨往往著录于多部著录书中,仅对两部或者三部中的甲骨进行版本比较虽然精细,但也显得细碎,不利使用。若想了解某一版甲骨的著录信息,往往需要查阅多篇论著,仔细核对后才能了解。因此整理一份类似《甲骨版本信息总表》的工具书可谓当务之急。除了版本学之外,采用更科学的分类方式编纂一套更齐备的著录书和建设配套数据库也很有必要。早在十年前,林沄就已指出:

目前我国的《甲骨文合集》和《甲骨文合集补编》虽然按董作宾的五期分法作了分期,但在分类和断代上有很多问题。《小屯南地甲骨》和《殷墟小屯村中村南甲骨》在分类上有些进步,但断代依然部分沿袭董氏的错误,都已经不能适应研究发展的需要。因此,按照李学勤的“两系”观点,依字体精密分类,按每类所见全部祭祀称谓进行断代,重新编辑全部甲骨刻辞,是甲骨研究进一步深化和更好发挥甲骨刻辞在各种相关学科研究作用的头等要务。

相关领域的研究者已经在原始材料的整理方面提供了宝贵的经验,如吴镇烽编著的《商周青铜器铭文暨图像集成》《商周青铜器铭文暨图像集成续编》《商周青铜器铭文暨图像集成三编》以及对应的电子索引“金文通鉴”便提供了每件器物的各种信息,包括其在多部著录书中的版本情况,使用起来十分便利。

在“广义甲骨文献学”方面,如甲骨文字的考释一直是甲骨学研究、古文字考释的重中之重,学界也历来有搜集考释意见的传统,出版有《甲骨文字集释》《甲骨文字字释综览》《甲骨文字诂林》《甲骨文字诂林补编》等专著。但这些成果往往漏收部分考释观点,无法客观准确地反映考释史,对做新的考释和考释方法理论的总结造成不利影响。吴振武说:

我希望将来有人来写一部古文字或古文字资料发明史,看看那些成功的、半成功的以及失败的经验,是如何促进了这门学科的成长并不断丰富着我们的知识,更可藉此昭示古文字学者的智慧——也就是人类的智慧——所能达到的高度。

古文字发明史的书写必然要以古文字研究文献的搜集整理为基础,甲骨文字考释史的完整呈现则依赖于“广义甲骨文献学”的发展,具体而言,应先全面搜集与甲骨文字考释有关的所有研究文献,编制书目与索引。

以上只是列举了几个例子来说明当下对甲骨原始文献、研究文献的整理仍有许多不足,而甲骨学及相关学科的进一步发展,都有赖于甲骨文献学的探索、建设与完善。

至于为什么要在如今这个时间点提出“甲骨文献学”,完全是出于相关研究进展和需求的考虑。

在专科文献学方面,前辈学者已经对各类专科文献作了长期且深入的探索,近年来又涌现出一批富含学理深度兼有建设性的专科文献学论文,如前述顾永新的《经学文献与经学文献学刍议》、姜飞的《“中国现代文学文献学”的命名与相关问题》、郭英德的《论戏曲文献学的学理内涵》等。这些成果都给“甲骨文献学”的构建提供了宝贵的经验。

在甲骨学方面,近年来以下四类学术成果使“甲骨文献学”成为可能。一是甲骨的重新整理与出版,如《吉林大学藏甲骨集》《故宫博物院藏殷墟甲骨文·马衡卷》等。二是按照字体分类对旧著录中的甲骨作全面再整理,即黄天树主编的《甲骨文摹本大系》。三是对各个类组的甲骨作专门的分类与断代研究,以王森的《黄组卜辞分类整理与系联研究》(四川大学,2021年)、马尚的《出类甲骨分类断代新探》(北京大学,2022年)、张昂的《何类甲骨研究》(复旦大学,2023年)这三部博士学位论文为标志,甲骨的分类整理已告一段落。四是人工智能对甲骨整理的介入,如张重生主持开发的AI缀合技术、李霜洁研发的人工智能文物拼缀系统“知微缀”、首都师范大学甲骨文研究中心与微软亚洲研究院合作开发的甲骨校重模型“校重助手Diviner”等。

传统文献学和出土文献研究都是中国哲学社会科学的重要组成部分。近年来,如何推进学科体系、学术体系和话语体系的建设和创新,如何加快构建中国特色哲学社会科学成为哲学社会科学各个专业领域探讨的热点话题。这也对传统文献学、出土文献研究的学科建设提出了迫切的时代要求。

文献学的学科性质与定位、研究对象与方法等问题一直备受学界关注,近年来多个期刊或研究者组织相关学者围绕“文献学”“文献学的未来”等话题展开研讨或笔谈,而出土文献已经被文献学者纳入研究视野。从文献学视角、利用文献学的理论方法对出土文献作深入探讨,既有利于出土文献的整理与研究,也有助于拓展文献学的广度与深度。“甲骨文献学”是这项研究中的题中之义。

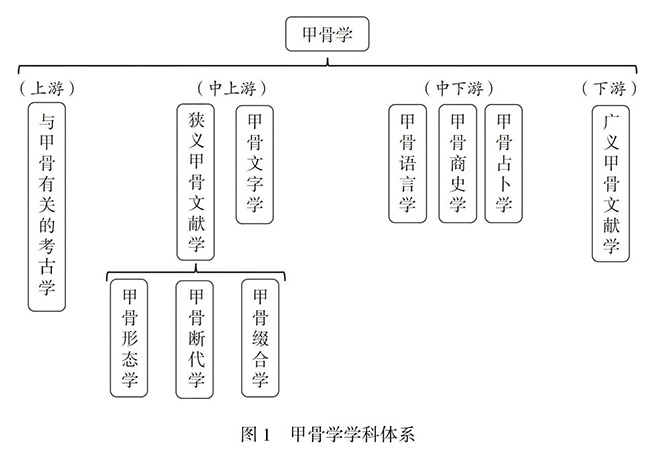

“甲骨文献学”的构建将丰富和明晰甲骨学的学科体系。“甲骨学”这一术语自1928年由闻宥首次提出以来,多位学者曾对其概念和研究内容作过界定。除本文第二节提到的李学勤对甲骨学内涵作了狭义和广义的区分之外,宋镇豪、刘源对甲骨学的定义也较为精准,他们指出:“甲骨学就是以甲骨文和它的载体卜甲、卜骨及相关考古学现象为研究对象,整合古文字学、历史学、考古学、历史文献学、文化人类学等多个学科的理论、方法和材料探析甲骨文和甲骨自身规律及商周历史文化的专门性学科。概言之,甲骨学是对甲骨文的内容及其材料内涵的研究,是一门新兴史料的专门性学科。”就学科体系而言,从纵向角度看,甲骨学是第一层级学科,与甲骨有关的考古学、狭义甲骨文献学、甲骨文字学、甲骨语言学、甲骨商史学、甲骨占卜学等是第二层级方向,甲骨形态学、甲骨断代学、甲骨缀合学等是隶属于狭义甲骨文献学的第三层级小方向。从横向的角度观察各个第二层级方向之间的关系则是:与甲骨有关的考古学最为基础,是“上游方向”,狭义甲骨文献学、甲骨文字学可称为“中上游方向”,这三者旨在对甲骨进行科学整理、对甲骨文字进行释读,为甲骨语言学、甲骨商史学等“中下游方向”提供丰富可靠的语料或史料。利用文献学的理论和方法对甲骨学各个方向的学术成果进行整理研究的广义甲骨文献学则处在“最下游”(见图1)。在明确甲骨学的学科体系之后,甲骨学通论和甲骨学史的研究才更具针对性和条理性,曾经将甲骨学视作考古学或古文字学下位学科的观点也都应扬弃。

简言之,无论从文献学还是从甲骨学等出土文献研究来看,在当下提出并构建“甲骨文献学”都适逢其时。

结 语

阮元曾说:“学术盛衰,当于百年前后论升降焉。”从1903年第一部甲骨著录书《铁云藏龟》算起,甲骨文献的整理已有超过120年历史。现代学科意义上的“文献学”,由梁启超在1920年的《清代学术概论》中首次提出,距今也已百余年。一百多年来,甲骨著录书与研究论著数以千计,前贤在甲骨原始文献的搜集、整理、研究方面以及在研究文献的分类、汇集、编辑方面都积累了十分丰富的经验,但至今还没有一部从文献学角度对甲骨文献进行整体把握、系统阐述的专著问世,甚至连专门探讨这一问题的论文也很少见。具体研究成果的不断积累与理论分析层面的缺乏形成了鲜明的对比。正因如此,甲骨文献学的构建有着现实性与紧迫性。

本文首先论述了何为甲骨文献和甲骨文献学,对其基本内容与研究思路提出若干设想,又探讨了提出甲骨文献学和当下展开研究的学术契机。最后需要强调的是,第一,甲骨文献学并非是将甲骨学与文献学简单叠加、刻意捏合,而是立足于对甲骨学史中文献学思想与实践的回顾,考察二者有机结合的学理所在,以回应文献学与专科文献学、甲骨学与其他出土文献研究中遇到的各种切实问题。第二,本文仍是较为初步的探索,主要关注共性或一般规律,还有很多甲骨文献的特性问题没有涉及。甲骨文献学必须建立在甲骨文献本体研究的基础之上,并以此为前提,保证足够的学术开放性,借鉴相关学科的丰硕成果,直面甲骨文献的各种特殊性。希望甲骨文献学的构建能为利用甲骨而展开的各种相关研究提供坚实的材料和创造性的理论。

附录:本文引用甲骨著录文献简称全称对照(以简称音序排列)

《掇三》——郭若愚编:《殷契拾掇三编》(与初编、二编合刊为《殷契拾掇》),上海古籍出版社,2005年。

《复藏》——吕静主编,葛亮编著:《复旦大学藏甲骨集》,上海古籍出版社、复旦大学出版社,2019年。

《合补》——彭邦炯、谢济、马季凡编著:《甲骨文合集补编》,语文出版社,1999年。

《合集》——郭沫若主编,胡厚宣总编辑:《甲骨文合集》,中华书局,1979—1983年。

《花东》——中国社会科学院考古研究所编著:《殷墟花园庄东地甲骨》,云南人民出版社,2003年。

《库方》——方法敛摹,白瑞华校:《库方二氏所藏甲骨卜辞》,商务印书馆,1935年。

《六束》——胡厚宣:《甲骨六录》之“束天民氏所藏甲骨文字”,齐鲁大学国学研究所,1945年。

《前编》——罗振玉:《殷虚书契前编》,1913年。

《上博》——上海博物馆编,濮茅左编著,谢海元裱拓:《上海博物馆藏甲骨文字》,上海辞书出版社,2009年。

《天理》——天理大学、天理教道友社:《天理大学附属天理参考管藏品·甲骨文字》,天理教道友社,1987年。

《屯南》——中国社会科学院考古研究所编:《小屯南地甲骨》,中华书局,1980年。

《英藏》——李学勤、齐文心、[美]艾兰:《英国所藏甲骨集》上编,中华书局,1985年;李学勤、齐文心、[美]艾兰:《英国所藏甲骨集》下编,中华书局,1992年。

《缀集》——蔡哲茂:《甲骨缀合集》,乐学书局,1999年。

本文写作过程中得到陈英杰、赵鹏、王子杨、南江涛、李开升、许可、龙润田、马尚、宋专专、赵九歌、张筠逸等师友指正,投稿后又蒙审稿专家和《文献》编辑部提出宝贵修改意见,在此一并感谢!

【作者简介】吴盛亚,首都师范大学文学院、“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台讲师。研究方向:甲骨学与古文字学。

本文发表于《文献》2026年第1期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|