内容摘要:根据目前已知存世的三种嘉业堂营业书目以及报刊、信札等材料,可考察嘉业堂1931—1936年间的刊印与销售情况。这些售书活动是刘承幹在经济日渐窘迫的情况下,为应对各方索书,缓解经济压力的举措。三种书目应分别出自周子美、施韵秋之手,而嘉业堂所刻各丛书系陆续竣工,因此各书目在内容与体例上存在显著差异。营业书目编行后,刘承幹采取免费分发书目、在报纸上登载特价以及预约广告等营销手段,通过邮购与门市发售图书,并与上海等地书店合作经销代售,但书款回收困难。在实际销售中,刘承幹倾向于向公家单位大宗整售,若遇熟人购书或介绍购书,金额较少者则转为奉赠。对嘉业堂营业书目的考察,有助于认识民国时期古籍出版与销售情况,也是目录研究的新视角。

关键词:刘承幹;嘉业堂;营业书目;民国刻书史;图书销售

刘承幹作为民国时期著名私人藏书家,收藏宏富,驰誉海内;又不惜重金,刊刻书籍约二百种,三千余卷,“参与人员之多,刻工地域之广,刻书规模之大,可谓极一时之盛”。嘉业堂刻书以其雕梓之精,数量之大,成为近现代中国传统雕版印刷的绝唱。以往对刘氏的研究,多利用信札、日记、书目等文献,围绕刘承幹的交游及其嘉业堂藏书、刻书等活动开展,成果斐然;但对刊刻之后付印销售的情况则缺少关注。

近年来,陈郑利用国家图书馆藏两册《嘉业堂刊印书目》对其售书情况开展研究,分析鲁迅赴嘉业堂买书被拒一事的来龙去脉,认为鲁迅购书被拒的深层原因是刘承幹经济趋紧,刻书事业急剧收缩以致无书可卖。可惜作者未介绍该书目的具体信息。实际上,目前可查国图藏《刘氏嘉业堂刊印书目》有三种,分别是辛未七月订版(索书号:148035、144339;微缩胶卷号:MGTS/086153,下文简称“1931年版”)、乙亥重订版(微缩胶卷号:MGTS/086031,下文简称“1935年版”)、丙子重印版(索书号:144334,下文简称“1936年版”)。本文拟从这三种书目入手,探讨书目编行的背景,比较分析目前存世的三种营业目录,并结合当时的报纸,上海图书馆藏《求恕斋信稿》等资料,考察嘉业堂在1931—1936年图书刊行销售的具体情况。

一、《刘氏嘉业堂刊印书目》编行之背景

刘承幹在《嘉业藏书楼记》中曾述刻书缘起说:

因念昔贤所著,见于诸家著录而亡佚者盖多,其幸而仅存者,不可无以永其传。会购得朱氏《结一庐丛书》版,益以所自刻者,汇为《嘉业丛编》,此为校刊丛书之始。

自1912年购得结一庐书板开始刻书,直至1937年“八一三”淞沪会战前,刘承幹还在零星刊刻《刘氏家谱》。彼时刻书除雕版费用外,还需额外资金购置纸张,支付刷印装订工费。因此,板片刻成后,如有流通发售之需,交由书坊印卖,最为省便。若自印自售,则须承担全部印制成本并自行开拓销售渠道。

1930年,刘承幹在给傅增湘的信中透露了他有自印售书的打算:

近有友人力劝自印,虽计赀甚巨,而券售预约,不致虚糜印赀,将来北地诸公印订蒇工,亦以观厥成功为快,诸公既免筹募之劳,而敝书楼亦可借以补助,一举而两得之……再侄自印之举,其中故有原因:一缘友人怂恿,一缘星伯原稿。当时仪征刘谦甫年丈为侄编辑,诸多割补,此刻难以归原,自印则无须贴割,是以毅然决然而自任印行也。合并陈明,幸于诸公前婉达之。

刘承幹谋划自印售书,其中故有原因,即友人怂恿、徐松《宋会要》事件两端。刘承幹与缪荃孙、董康、徐乃昌、陈绳夫等藏书家、刻书家交往密切,每有新刻,即分贻同好。这些声气相通的刻书家群体彼此互为图书代销渠道。以缪荃孙为例,傅增湘、盛宣怀、罗振玉、董康等在刊书后都曾拜托缪氏帮忙销售。若印量较大,还可委托书坊、书店代销寄售。如上海扫叶山房、西泠印社、食旧廛、蟫隐庐等书店代销缪氏刻书的记录屡见于《艺风老人日记》中。因此,友人力劝刘承幹自印自售,实为当时通行做法。另一件促使刘承幹决心自印发售的关键事件是《宋会要》原稿遭篡改一事。该书由徐松辑自《永乐大典》,刘承幹曾以重金购归,因原稿部类不明,先后杂厕,于是延请刘富曾、费有容重加厘订,不料刘富曾对原稿多有删补,不复原来面目,誊清本又与稿本不相吻合,纠纷亦自此起。此事使刘承幹深感委托他人不可靠,不放心印售一事假以他人之手,“是以毅然决然而自任印行也”。

此封信函还透露出促使刘承幹决定自行印售的关键因素,即经济考量:他计划通过预约发售回笼资金,并以售书盈余贴补藏书楼运营经费。1930年代,刘承幹经济状况日渐窘迫。1931年第一次正式印售自家刊刻书籍,他便宣称初衷是将售书利润用作嘉业藏书楼的日常经费补助,“拙刻付印,均属书楼,盖借所售之赀为书楼经费补助也”。1932年“一·二八事变”后,刘承幹持有股份的商业受战事影响而停顿,“侄处自战事猝发,商业受损,金融受挤,为历来所未有。房租所收,只十之二三,自阳历正月至四月底,已届四月,房客一味延宕,要求免租,亦无可理喻。而支出方面,则捐税重叠,善举捐款,如山阴道上,应接不暇。钱业又以时局关系停止往来,而侄所开典铺,现届盲蚕之际,正欲添本,无米之炊,巧妇难为”。后又因家庭纠纷损失近百万元,他为节省开支,于1934年底迁居苏州,将上海爱文义路住宅抵押三十五万元。在此情形下,施韵秋向刘承幹提议第二次印售书籍,由他主持筹划。1935年2月27日,刘承幹在《致培余弟》函中透露,他“现在负债之数尚达一百七十万,而尊德里空闲之屋无人过问。今年又自动减租,而典业亦远不逮前,则收入方面势必大觳,家用虽力事撙节,然际此百物翔贵之时,亦殊不易”。在经济日渐支绌情况下,刘承幹仍坚持印行,其1934—1935年的印售活动,显然主要为了营利。

此外,促使刘承幹转向自家销售所刊刻图书的外缘还有以下三点:

(一)索者纷纷,难以应命

刘承幹刻书并不为牟利,他为人慷慨,刻印书籍往往用于馈赠亲友或文化机构。“窃不自揆,思欲借此以保存国粹、发扬文化,故国内外公私各图书馆及研究国学之士邮书来索,罔勿捐助巨帙,以资流通。”《嘉业老人八十自序》亦云:“综所刻无虑三千余卷,凡海内外图书馆,无不举以馈遗。”南浔嘉业堂保存的赠送嘉业堂自印书的名录显示,1915—1919年间,嘉业堂出赠自刻书共计4882部,受赠者达207人。

嘉业堂所刻书尤其是大部头丛书,并非一次性刊刻齐全,而是次第完成,刘承幹则随刊随印,随时分赠诸友。如1931年2月24日《致曹 蘅》函云: 蘅》函云:

《雪桥诗话》第二集及余集前经奉赠,兹再补奉三集十二卷,以成完帙。

又,1931年南洋中学设立图书馆,校长王培孙向刘氏函索赠书,刘承幹回复到:

近复辟书馆,以便探讨,此后东箭南金、人才辈出,可以预券……承索书刊,敝处二十年来剞劂校雠,区区之志,亦欲流通古籍,公诸艺林,于以商量旧学,阐发新知。既荷嘤鸣之求,敢为枕秘之固。兹再检出十种,借备插架。

刘承幹这种慷慨分赠的行为引得诸多名士遗老慕名来信索书,而已得赠书的友人又因新书渐次刊成,闻讯索要。获得赠书的各大图书馆也因为刘承幹赠书时随刊随赠,往往不成丛书,故而函索纷至,以求配齐。如,1932年1月7日《致孙虞臣》函云:

承询史部书,拙刊虽有多种,而大都均无存书,意兴阑珊,目前亦未必续印。日后如续印出书,当再奉赠插架。

5月10日,再致书云:

承索拙刊,兹特检奉《瞿木夫年谱》《朴学斋笔记》《邠州石室录》《黄忠端甲申日记》《言旧录》《闲渔闲闲录》《明史例案》七种,借备插架,其余三种已无存书,尚祈谅察。

20世纪30年代,刘承幹的经济问题日渐凸显,加上纸价渐昂,印工日贵,续印的经费难以支撑,而索者纷如,自然苦无以应。刘承幹在1935年5月17日的《致蔡奎农》函中虽告知“敝处赠书早经停止”,但仍向其通融,寄赠存书。1935年11月11日《致张宋庼》函云:“敝楼出版之书,多数皆未补印齐全,而四方朋好索者纷至,殊苦无以应之。兹奉赠《旧五代史注》壹部,由敝楼直接邮寄,聊备插架,未敢云琼瑶之报也。”可以说刘承幹的赠书行为贯穿了整个刊刻生涯,面对各方函索,经济日渐窘迫的刘承幹以售书来代替部分赠书,无疑可以缓解这方面的经济压力。

(二)加价兜售,版片盗印

1931年嘉业堂正式发售自家刻书之前,北平有些书坊就在以高价兜售嘉业堂刻书,据1928年《北平直隶书局临时大廉价书目》载“《危太朴文续集》(嘉业堂刻) 竹纸六册 洋六元”,与嘉业堂1931年版营业书目的定价“三元五角”相比,贵了近一倍。1931年初,刘承幹从谢国桢处得知,嘉业堂刊“梅逑《通义堂集》京估竟有索价每部廿元者,殊骇听闻,如有人欲购拙刊,不妨通函直接,免若辈辗转弋利也”。而三种嘉业堂营业书目均定价为“六元”。刘承幹刻书本意在流通,此类事件或许令他产生了与其让各家书贾加价争利,倒不如自己发行售卖的念头。

除此之外,他委托北平文楷斋锓版的《晋书斠注》,因版片留在北京,久不交还发货,坊间传闻文楷斋有私印偷售一事。刘承幹对此气极又无奈,“刘春生(引者按,即文楷斋主人)殊属可恶,将书板留住,无非私印发售,借以牟利,将来版片损坏漫漶之事,彼则不负责任。专图利己,不顾损人”。其后《致章一山》信说,“侄屡函甘侯(斋丈次子,寓京城翠花胡同八号),与之交涉运南,而甘侯置之不理,反与该斋接洽,私自印刷,以致京城中流传甚多,即长者前函所谓有人印刷者,即此事也”。刘承幹多次函催刘春生交还版片,又托吴甘侯(即吴潮)与刘春生就近接洽,均无果,不得已请律师出面调停解决。其后板片运南过程中,又被天津海关扣留,甚为波折,1931年日记载此事较详。

(三)书坊代售,收款困难

刘承幹也曾尝试与上海几家书坊合作代售书籍。1925年,他与中国书店经理陈乃乾通函云:

拙刻遵即检集送上,另账附呈。惟所存无多,每种仅呈一帙以为样本,如销售某集,请即饬人到敝处续取。拙刻现归邹君履冰主持,径与接洽可也。至于报销一层,照西泠印社、扫叶山房、蟫隐庐、博古斋诸家为敝处代销,于午节、中秋报明,七折核算,至年终则结清。明岁此项印本亦归浔上敝建藏书楼办理,故拟出售各书再减一折,均备价现购,先此附闻。

上海西泠印社虽以售卖印谱、碑帖、印泥闻名,但其在20世纪初实际以各类木刻精印书籍的印刷与寄售代销为主业,而西泠印社在国内如四川、哈尔滨、山东、山西、广东、北京、天津、苏州、杭州、绍兴等处均有经售处,甚至远销日本。扫叶山房更是历史悠久,开设有上海棋盘街、上海彩衣街、汉口、苏州、松江各分号,书店“每年销行各书,北至奉吉,南迄闽广,西则滇黔边徼,东则鲁皖浙各省,远而至于东西洋诸名国”。蟫隐庐、博古斋、中国书店均为沪上古旧书业之佼佼者。刘承幹选择与以上书店合作代销刊印书籍,显然是想借重各家发达的售书网络,广开销路。由此函也可得知刘承幹与各家书店代售的基本模式:由刘承幹寄去样本各一部,如有销售,则需书店派人前往刘宅取书,书店以六至七折备价现购,年终再结清售书款项。

北平一些书坊也在零星售卖嘉业堂刻书,如1925年《文奎堂书庄书目》、1928年《北平直隶书局临时大廉价书目》、1929年第一期《来薰阁书目》、1930年《北平直隶书局书目》等多家营业书目中均可见嘉业堂刻书的身影。但从《求恕斋信稿》提供的信息来看,刘承幹与北平这些书店似无通函联络,那么这些书店有可能直接与南浔嘉业藏书楼联系合作,或是由非正规渠道获得印本(如私印),抑或辗转经销如上海西泠印社、扫叶山房等所售书籍。

1929年《嘉业堂善本书影》由蟫隐庐书局预约发售,“吴兴刘翰怡先生藏书至富,其书目尚未刊传,并世学者每以未见为憾。兹先生将所藏宋元精本百数十种,每种各印一二页以及题跋,仿铁琴铜剑楼例,汇为书影一书,委托敝庐代为发行。宣纸精印六册,定价十八元,预约十二元,外加邮费二角一分,旧历九月中出书,即截止预约,用为预告”。次年1月登报告示,“凡曾购书影预约者,请即持劵取书”。蟫隐庐主人罗振常是嘉业堂藏书楼编目部主任周子美的岳丈,与刘氏私交甚好,二人合作还算顺利。因此1931年初,刘承幹“规画寄售办法”,“拙刻各编,拟由书楼发交海上各书坊代售,较为便利”。但据其后的《致陈绳夫》函可知,计划由书坊代售一事因考虑到往年收账困难而告吹,改由自家发售:

承示愿为拙刊丛书推销,极感挚爱之雅。惟弟历年以来所受感触至深且巨,有不得不为执事告者。往者,本外埠各书坊多有自愿代售敝处书籍,弟志在流通,自无不欢迎之理。迨书既配去,而代价不至,即有至者,账终不能结清,如此所见不鲜。捆载而往,垂槖而归,虽富若陶猗,恐亦难乎为继。是以如惊弓之鸟,不敢轻于尝试。今岁编定价目,有先惠书价之规定。区区苦衷,原非得已,非敢斤斤于是也。

综上,刘承幹刊印书籍志在流通,自行印售嘉业堂刻书虽受到友人建议以及徐松《宋会要》事件影响,但主要出于营利之考虑,以缓解其日益窘迫的经济状况并应对各方索要赠书的压力。嘉业堂刻书虽然也经由上海等地各大书坊经销代售,但因收款困难,且各家要价多不合理,坊间还有盗印私售之事。在此情形下,刘承幹编制营业书目,订立统一书价,以规范图书销售。

二、三种营业书目的比较分析

《刘氏嘉业堂刊印书目》是后世了解嘉业堂20世纪30年代书籍出版和销售活动的重要资料,目前仅发现1931年、1935年、1936年的三种。对比之下,三个版本各有异同。相同之处在于此三种均为铅印本,书目由几部丛书、单行本、附影印书以及外埠购书简章等若干部分构成,丛书下按经史子集分类,著录书名、卷数、朝代、责任者、册数以及价格,单行本、影印书同此。《影宋四史》《嘉业堂善本书影》因选用纸张有优劣之分,故而在价格前标明纸别以及对应价格。三个版本又各有不同,且1931年版与其余两版差异最大,主要表现在收录书籍数量,书名、卷数、作者的著录,价格的制定,外埠购书简章的变化几个方面。

(一)收录书籍数量

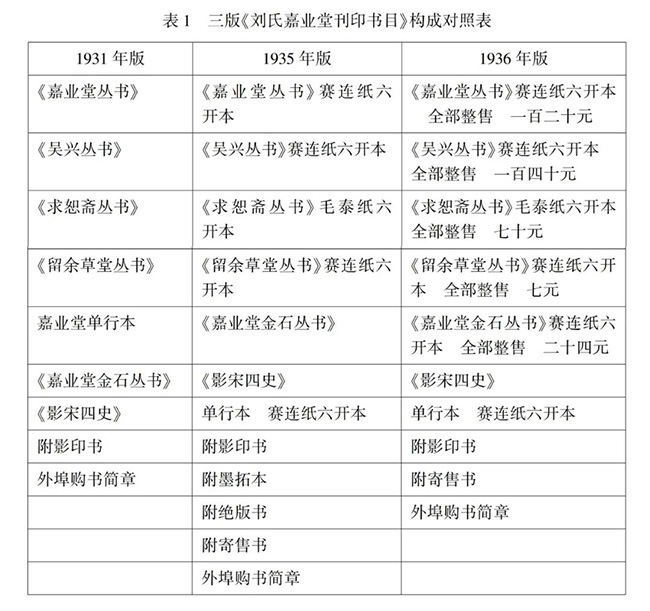

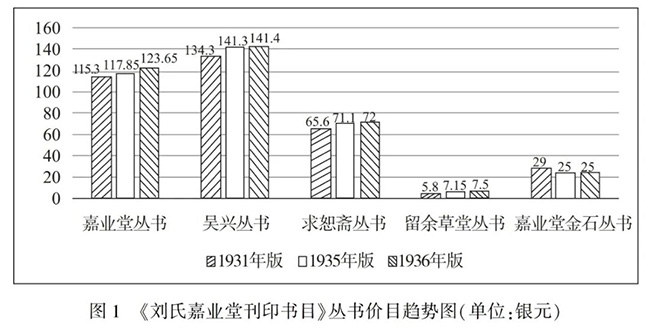

这一部分差异主要源于书目构成部分以及售卖书籍种数的增减,通过表1、表2可以直观地反映出:

由表1可知,1935年版内容最多,比1931年版多出“附墨拓本”“附绝版书”“附寄售书”三个部分,1936年版则删去前两部分。

因为嘉业堂刊刻、校对工作是渐次完成的,并非同一时间竣工,因此同一类的子目数量也有增减。由表2可看出,除去《求恕斋丛书》、影印书的种册卷数三版保持一致,其他各子目下数量都有增减,这说明《求恕斋丛书》是丛编中最先竣工的,《吴兴丛书》《嘉业堂金石丛书》《影宋四史》在1935、1936年版的种册卷数相同,意味着这三部书于1935年完成刊刻,种册卷数其后固定下来。数量变化最大的就是《嘉业堂丛书》,1935年版相较于1931年版缺少《仪礼注疏》一种五十卷,但增加了《周易正义》《尚书正义》《毛诗正义》《礼记正义》等书的校勘记若干卷,又从《查东山年谱》中析出《东山外纪》单成一种,从《复初斋集外诗文》中析出《翁比部诗钞集》单成一种,1936年又加回《仪礼注疏》一种,因此最后数量为57种。

1935、1936年版书目相较1931年版,增加“附寄售书”一项。寄售书籍多为刘承幹亲友主持刊行的书籍,如《南浔镇志》六十卷为同乡周庆云醵资刊行,《圣学宗传》十八卷为友人聂其杰发起影印,刘承幹捐赀助之。《阐义》二十二卷为友人徐乃昌影印,《鸣坚白斋诗存》十二卷《补遗》一卷为友人吴昌硕刊行,《汪文摘谬》一卷由友人叶德辉之子叶启倬铅印出版。又有顺德龙元任《春华集》二卷及其孙龙令宪《五山草堂初编》二卷、孙女龙唫芗《蕉雨轩稿》一卷,以及民国诗人郑霁光的两部诗集:《山色夕阳楼吟草》一卷、《成趣园诗钞》四卷。

1936年寄售书又增加了几部,《南林丛刊》五种十五卷、《洛阳伽蓝记注》五卷、《庄氏史案考》一卷、《聊斋志异拾遗》一卷均为原嘉业堂编目部主任周子美印行的书籍,《四部寓眼录》亦为周氏主持排印,由蟫隐庐出版。值得注意的是,寄售书中还有一部明张禄辑《词林摘艳》十卷,为钟灵汽压机写印本,亦由蟫隐庐出版。

1935年版书目中有其他两版没有的绝版书4种、墨拓本2种。绝版书有《求恕斋丛书》本《毛诗多识》二卷,单行本《台学统》一百卷、《睫巢集》六卷《后集》一卷、《太谷山堂集》六卷。其中,《台学统》在1936年归入“单行本”的子目中,其他三书则不见。墨拓本为《文征明楷书辞金记》《文征明行书两桥记》各一叶。

(二)书名、卷数、作者的著录

1931年版书目,与1935、1936年两版在书名、卷数、作者著录上差异较大。详见表3(为避免繁复,省去无关信息):

三版书目著录的差异,尤其以更改修订书名为最多,达20余处。出现如此多更改修订,一来是各丛编在1935年陆续刊定完工,因此对1931年版进行了比较大的改动。二来可能与书目编制者的变动有关。

1931年版《刘氏嘉业堂刊印书目》应由当时担任嘉业堂藏书楼编目部主任的周子美负责,这从《求恕斋信稿》刘周二人的信札中可知。1931年8月10日刘承幹《致周子美》函云:“楼中新印书目如已印好,请速寄沪数份,因陶兰泉君欲观也。”“楼中新印书目”即是1931年7月印行的《嘉业堂刊印书目》。同年11月28日《致周子美》函说:“铅印嘉业堂刻书目录亦请寄其(引者按,指金陵大学李小缘)一册可也。承示欲用真笔版(引者按,即油印)印书楼目录事,极可行,请照尊意办理为盼。”可见,1931年版营业书目的相关事宜基本由周子美负责。但1932年秋,周子美受邀赴上海圣约翰大学任教,自此便由施韵秋继任藏书楼主任,营业书目的编制自然落在他的身上。1935年8月4日,刘承幹《复施韵秋》云,“现当暑假,未识有来观书者否。鄙意此事亦极为难,招待既烦,迎拒两困,此后还是谢绝参观。况书楼各书现事印售,在在须精力为之。闻执事对于印售不辞劳瘁,弟甚感之,故此后拟于售书赢余内提出一成相酬”。1935、1936年嘉业堂印售书籍工作主要由施韵秋主持。三种营业书目分由两人负责编制,加之1935年丛书陆续刊竣,前后著录有异,也在情理之中。

(三)价格的制定

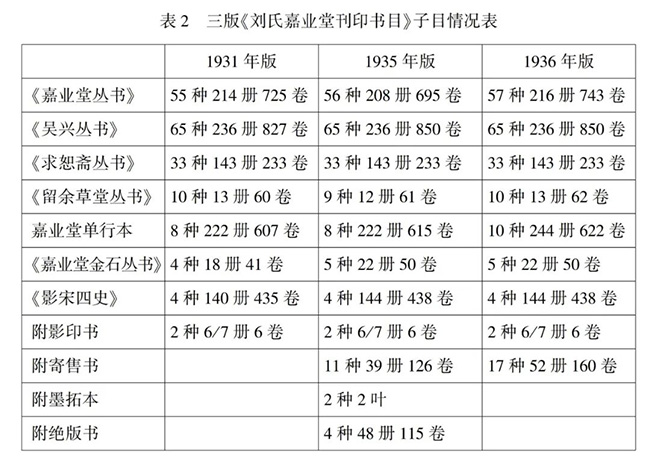

《刘氏嘉业堂刊印书目》作为营业书目,最主要的功能是方便本外埠读者检寻所需书籍,知晓价格,以便汇款函购。三版书目显示书籍价格总体上呈上涨趋势(如图1所示),但涨幅不大,有些书籍甚至不升反降,如《嘉业堂金石丛书》中《海东金石苑》一书,1931年版定价12元,1935、1936年则降价为8元。

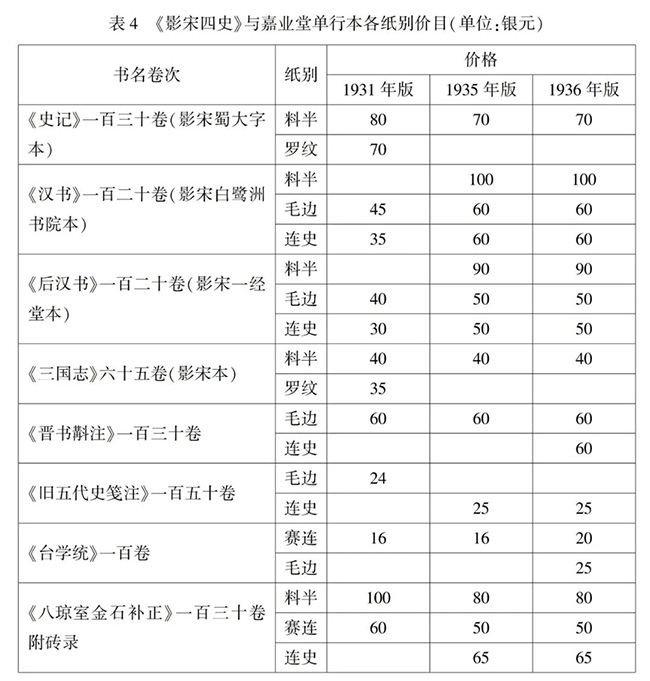

嘉业堂单行本、《影宋四史》因选用纸张有别,价格也各有不同。具体如表4所示:

书籍价格的制定与纸张息息相关,目前所见嘉业堂刊印书籍所用纸张有宣纸(料半、罗纹),竹纸(毛泰、毛边、连史、赛连),洋纸(洋连)三大类。其中《影宋四史》《八琼室金石补正》《嘉业堂善本书影》等精品皆选用上乘宣纸印制,其他则竹纸、洋纸兼采。选用如此多种纸张印刷的原因有四:其一、手工纸张产量与供应不稳定(如1931年《嘉业堂丛书》用赛连纸印刷,1935年《申报》上的《刘氏嘉业堂丛书发售预约》则显示将增加连史纸本,1936年版营业书目又减至赛连纸一种);其二,制造价格阶梯,以应市场需求;其三,适应特殊印刷工艺(如《嘉业堂善本书影》为影印之便,选用料半与洋连纸);其四,便于读者批校。刘承幹向李盛铎赠送前后《汉书》时说,“拙刊前后《汉书》,今奉上各一部。弟赠人向用连史纸印者,但着墨易化,今知执事用功,特奉毛边纸印者,以便丹铅”,正出于此等考量。

《影宋四史》一向被视作嘉业堂刻书之最精者,由名盛一时的写工饶星舫影写、刻工陶子麟影刻,印刷所用纸张亦追求精善。仅以影宋《史记》一书(130卷,32册)为例,可知罗纹纸本、料半纸本单册价2.19元或2.5元,单卷价0.54元或0.61元,1935、1936年料半纸本还有降价。可与之作比较的是贵池刘世珩据宋百衲本影刻的《史记》一百三十卷(24册),亦出自饶、陶二人之手。刘世珩编定《贵池刘氏所刻书价目》中,书价按纸别分为三档:杭连本20元,宣纸本28元,赛连本14元。其中宣纸本单册价为1.167元,单卷价0.215元。据此目序言“溯自弱冠,以迄于今,垂二十稔,无日不与丹黄梨枣为缘”,推知此目编于1915年。若以单卷价来看,刘承幹影宋《史记》的价格是刘世珩影宋本的2.5倍强,可见十几年间纸料印工价格之腾升。

刘承幹在图书定价方面总体较为公允,这一点从赵明诚《金石录》的定价变迁中可见一斑。该书原为朱氏结一庐所刊,收录在《结一庐剩余丛书》中,1912年刘承幹购得结一庐书板后将其纳入《嘉业堂丛书》。对比不同时期该书的售价:1929年《来薰阁书目》所载结一庐《剩余丛书》本《金石录》的售价为“四元”,而1931年版嘉业堂营业书目仅定价为“二元八角”。1935、1936年虽微调至“三元二角”,涨幅仍属合理。同期北平群玉斋、宏远堂销售嘉业堂版《金石录》均标价“四元”。再参照前文所述《危太朴文续集》《通义堂集》在北平书坊的溢价情况,都可见刘承幹定价之公道。

(四)外埠购书简章的变化

民国时期,邮局经营国内汇兑和包裹业务,出版商则利用网点广布、可直达个人的邮政系统,建立起邮购发行系统,读者可通过报纸广告、营业书目等渠道获得图书信息,有购书意向者可直接通过邮局汇款购书,出版商再将图书邮寄给读者。这种便捷、高效的购书方式促使邮购成为民国时期图书发行的主要方式之一,仅次于书店发行。刘承幹售书则邮购与门市发售并行,而以邮购为主。1931年版“外埠购书简章”首先注明各书纸别,规定折扣为七折,标明合购书项,说明函购方法、寄款方式以及运费,最后附发售处地址。

1935、1936年两版与1931年版差异较大,主要体现在纸张的说明、折扣、邮费、发售处地址的变化。1935、1936年版均省去了纸张说明,改在丛书名后直接附纸张类别;折扣则由七折改为八折发售;删去合购书,邮费由1931年的每书十册约二角二分涨为二角三分;并因1934年底爱文义路八十四号刘宅被抵押,改为仅在浙江南浔镇嘉业藏书楼印行部发售。

三、嘉业堂刊印售书活动考察

1931年,嘉业堂将发售处一设在上海刘承幹爱文义路的自家住宅,一设在南浔嘉业藏书楼内。1934年5月5日、7日,鲁迅两次前往刘宅购书而不获,以致发出“到嘉业堂去买书,可真难”的感叹。1935、1936年,嘉业堂发售处仅设在南浔镇嘉业藏书楼内,只在一处门市发售,那么,身处南浔镇以外的购书者如何买书呢?当时的报刊以及刘承幹与多人的通信可为考察1931—1936年嘉业堂刊印售书活动提供若干线索。

(一)免费赠送书目,招揽生意

1931年7月《刘氏嘉业堂刊印书目》印好后,刘承幹便开始大量向亲友分赠,以作推广。据1931—1936年《求恕斋信稿》所载,赠送刊印书目的对象有陶兰泉、金息侯、孙虞臣、丁仲祜、陈绳夫、谢国桢、章一山、刘湖涵、荣叔章等亲友以及关心国学之士。如,1931年8月13日《致陶兰泉》函云:

承询拙刊书目,前已函致书楼,嘱即检寄来沪。此种目录系近来付印者,书楼寄到无多,兹特奉上一册,聊备浏览,并希教正。

1935年10月28日刘承幹《致荣叔章》函云:

前承诲言,有集款订印拙刻丛书之意,附呈目录四册,借备翻阅。如承惠订,价格当特别通融,以副惓惓之意。

除个人外,刘承幹还积极向图书馆、高校等文化机构赠送刊印书目,如圣约翰大学图书馆、金陵大学图书馆(李小缘)、河南官书局(刘怡宣)以及美国各大学图书馆(锺屺云)等。如,1935年11月17日《致锺屺云》函云:

承示美国各大学图书馆庋藏汉文图书极夥,索阅敝楼出版目录,兹特寄呈五册,以备分送。

(二)纸张购买困难,续印延期

嘉业堂第一次销售刊刻书籍,贩卖的基本是初印留存的各种复本,存书不多。1931年版《刘氏嘉业堂刊印书目》虽然开列各种丛书价目,实际上很难购得丛书全本,这是因为很多书籍在首次刊印后就已赠送完毕,“拙刊各书去岁曾定一目,但内有多种自出版之后早已赠罄,必待重印”。1931年10月23日刘承幹《致陈绳夫》函中说道:“《严州金石志》敝处业已刊成。至各种丛书,现正加以整理,印成全份,恐尚需时日也。”11月8日又说,“拙刊丛书中有多种均未续印”。之后,刘承幹先后对陶兰泉、孙虞臣等人表示刊行书籍“多种均无存书”“未必续印”,这也说明嘉业堂第一次贩卖书籍因印量不多,大部分书籍陆续售罄,而各方纷纷来函索书订购。至1933年时,刘承幹苦于无纸可印:

承询拙刊《校经室文集》,此书旧时所印,索者纷繁,致早告罄,久拟重印……而后闽赣产纸各区都已歇业,纸价日昂,几于无处订购。拙刻《嘉业》《吴兴》《求恕》丛书次第结束,欲付印订,苦于无纸供应,他日或购洋纸印之,则又苦求者嫌纸劣耳。

1934年5月5日、7日,鲁迅两次前往上海刘宅购买嘉业堂刻书而不获,第一次没找对地方,第二次因账房不在而未能购买。实际上,即便他找对了地址,见到账房先生也未必能顺利买书,因为此时嘉业堂仍处于购纸困难、续印无期、久无存书的状态。所幸这一窘境在一周后得到缓解,嘉业堂开始陆续添印,准备出售。此据1934年5月13日刘承幹函可知:

承示贵友欲购拙刊《晋书斠注》《雪桥诗话》《海东金石苑》三种,《斠注》初印只数十部,早无存书,今正在添印,约两月后可以出书。《诗话》只存一、二、三集,其余集亦待重印。《金石苑》尚有存书,应否将有存书者先行检奉,抑俟印齐统寄,候示遵行。书目一册附呈台览。

(三)登报刊载特价、预约广告

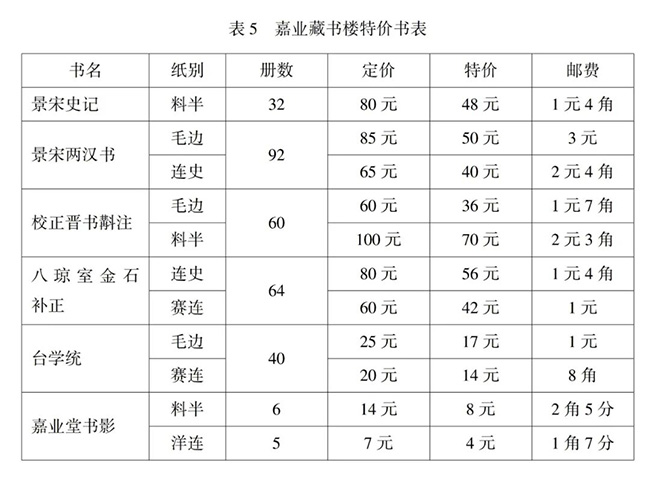

随着纸张供应问题的解决,嘉业堂续印工作开始,但新印书籍数量有限。1934年6月2日、4日、6日刘承幹在《申报》上连续登载《嘉业藏书楼特价书》广告,发布了6种特价书的发售信息(如表5所示),同时宣布特价期定在当年六月。特价书表前附购书启事一则,告示购书折扣从原来的七折变为八折,停止函索书目,需附邮寄送,并停止上海刘宅的嘉业堂刊刻书籍发行,只在南浔嘉业楼售卖。

1935年5月1日,刘承幹又在《申报》上登载《刘氏嘉业堂丛书发售预约》,说道:“本丛书都五十六种七百五十卷二百二十册。嘉业主人收藏既富,辑刻极精,惟二十年来随刊随印,得者每以不能配成完帙为憾。兹将全书汇印发售,预约简章列后。书印无多,惠购从速。”

民国时期大部头古籍的出版多采用预约发售的营销策略,如商务印书馆的《四部丛刊》,中华书局的《四部备要》等。在正式发售前,先行预约,这样可以提前回笼资金,按照预约数量付印,以达到节约成本、获利最丰之目的。以上特价、预约广告等图书推广手段显然卓有成效,新印书籍很快便供不应求:“各书间有告罄,又值发售预约,供不敷求。”

(四)沪浔两地经营,专人负责

据《求恕斋信稿》,嘉业堂刻书的印售事务先后由邹履冰、周子美、施韵秋三人主持。其中,邹履冰主要负责刘承幹在沪藏书的管理与图书收发销售事宜。如浙江省立第六中学校长叶卫曾来函索《台学统》一书,刘承幹便写信给邹氏说,“弟忆架上尚有是书,乞即检出,径寄海门”。刘承幹与中国书店经理陈乃乾通函中也明确表示过:“拙刻现归邹君履冰主持,径与接洽可也。”由此可知沪上各书店代售嘉业堂刻书时,主要与邹履冰接洽取书、收账等事宜。直至1935年初,因邹履冰骗走五万元巨款,刘承幹将其开除,改派账房先生程伯厚接管收账事务。

南浔方面,1932年秋周子美离开嘉业堂后,藏书楼事务主要由施韵秋负责。施韵秋在嘉业堂重启印售之前,实际还在经理《四明丛书》的刊印工作。1933年的《四明丛书出版通告》中将总发行处设在“本埠大西路光华大学《半月刊》社及南浔刘氏嘉业堂藏书楼”,刘承幹也说过“《四明丛书》事向由施君韵秋一手经理,此间全不过问”。1935年夏,嘉业藏书楼人事发生变动:原书楼会计王建夫去世,由崔叔荣继任。原保婴会助理张仲翱转入藏书楼,专司编查、抄寄、收发等事务。刘承幹《复施韵秋》函中特别说明“令亲仲翱兄在楼有年,细心从事,足资倚助。因念值此时艰,保婴捐款恐难持久……故仲翱兄保婴助理一席特予取消,此后专在书楼办理编查、钞写、收发事宜,月薪十二元,俾免分心而专一楼事”。值得注意的是,当时施韵秋的月薪为三十元,刘承幹本欲为其加薪,但因财务紧缩,遂提议以售书盈余一成作为酬劳。施韵秋体恤刘承幹经济紧张,屡次婉拒。刘承幹感动之余,在信中恳切陈情说:“伏念阁下对于书楼,苦心孤诣,本以此刻规定职务,于执事一方,论理须酌加薪水,以酬其劳。无如敝处一切正在减缩之秋,故有酌提售书赢余为薄酬之计。乃阁下转欲自请减薪,令人惭汗无地。在阁下为节省开销之计,出自真诚,此则万无是理。昔蘧伯玉耻独为君子,我公幸勿再谦,为弟稍留地步。至于书余酬劳,我公欲推让同人,此区区者,稊米杯水,微乎其微,似可不必。况在楼诸君准情酌理,虽不甚丰,亦不过薄。此弟贸然,仍以伯玉之言责之,君子幸安之若素,勿更谦谦。”

(五)偏重整售业务,兼顾零售

目前1931—1936年间《求恕斋信稿》中可查的嘉业堂刊印售书活动,最早见于刘承幹与当时在北平图书馆供职的谢国桢之间的通信。谢国桢为北平图书馆向刘承幹函询购书事宜,1931年2月26日刘承幹回复云:

拙刊聊供学者检阅,昔人谓藏之名山,传之其人,拙刊虽剞劂未精,大都皆古人著述,藏之贵馆胜于名山万万矣。

后谢国桢向刘承幹寄去194元大洋,开单购书。刘承幹此时在南浔,而书籍大多在上海,因此回复到:

承汇寄洋一百九十四元,如数察入。惟拙刊大都在沪,若者有,若者无,若者何价,此间未能核实。好在浔居已久,转瞬出申,到后当照来单检集,寄奉台端分致也。现存书目以丛书尚未修竣,书目亦未印成,一俟印出,再当寄上。

1931年5月10日,书籍已照单配好,分装37包寄去北平,刘承幹函云:

承代手各书,今已嘱典守者配好,分为三十七包,交邮寄上,到请察收。

5月15日,又函云:

曾上一笺,并邮寄拙刊三十七包,又《历代诗话》壹部,谅达典签。兹附上清帐十纸,请台核揭。余洋壹元七角弍分五厘,因零星邮汇不便,暂存敝处。

以上函件可以大致复原刘承幹售书的基本流程,即购书者函询开单,寄来汇款,嘉业堂照单检书,分装邮寄,并附清单,零星余款则暂存嘉业堂。刘承幹的另一通信函则反映了余款的其他处理方式:

浦江清、王以中两先生订购各书,今已照单检出,交邮寄上。惟《雪桥诗话》,只有二、三两集,其初集及余集均无存书,今附上一账,敬希台察。余洋陆元八角四分,应否汇还,抑另购他书,尚祈示知。又蒙示上年余洋拟购《传经室集》,但此书早经告罄,其洋应否一并汇还?均祈示遵。

除北平图书馆外,《求恕斋信稿》中尚见有中山大学(石光瑛)、江苏省立镇江图书馆、东方图书馆意欲购买嘉业堂刊印书籍。1936年,江苏省立国学图书馆订购部汇报工作中提到,“普通书中以丛书及大部书为要,如南浔刘承幹之《嘉业堂丛书》《求恕堂丛书》《吴兴丛书》《留余草堂丛书》等,悉数补全”。1936年版《嘉业堂刊印书目》还特意增加整售价格,都说明比起零售,嘉业堂售书更趋向公家单位大宗整售。

(六)仍与书坊合作,经销代售

1931年前刘承幹已与上海多家书店合作销售嘉业堂刻书,考虑到收款困难,而改代售为自家发行。但或许出于宣传推广之目的,仍保持与中国书店、蟫隐庐等书店的合作,同时北平等地书店也有售卖嘉业堂刻书的情况。据不完全统计,刘氏嘉业堂刻书可见于1932—1937年《来薰阁书目》,1931—1934年《受古书店旧书目》,1931—1937年《文奎堂书庄书目》,1934—1937年《修绠堂书目》,1935、1936年《邃雅斋书目》, 1936、1937年《稽古堂书目》,1936年《松筠阁国学书目》,1936年《宝铭堂书目》,1936年《群玉斋书目》,1936年《德友堂书籍目》,1934—1936年《中国书店新旧书目》,1935—1937年《蟫隐庐旧本书目》,1935、1936年《复初斋书局书目》等北平、上海、杭州各大书店营业书目。蟫隐庐的营业书目中专辟一节附录“代售南浔刘氏所刻各书”。除上海蟫隐庐、北平群玉斋、北平德友堂等整售嘉业堂刻书的,其余书店所售多零散不全,也有可能是从其他渠道获得。

虽然书籍远销多地,收款问题却始终难以解决。1935年12月1日,刘承幹致信中国书店主人金颂清云:

往岁宝号向敝楼批发出版各书,均由爱文义路敝寓管书人经手。嗣因管书人开除,弟又迁居离沪,故迄未结帐。兹嘱敝帐友程伯厚兄诣前,敬祈检出从前取书凭折,结算清楚,至为感荷。

然而,金颂清并未按期付款结账,刘承幹无奈又去信一封,提出以书划账,了结此事:

上月为书帐事曾布一笺,嘱敝帐友程君诣前,当蒙宝号检出货折结算,计洋九十八元,允于阳历年底汇苏,乃届期未见汇寄。旋见报载宝号新出《廉价书目》,当函索一册,翻阅之余,中有为敝处需用之书多种。因思以书划帐,亦是两便之法。用敢开上一单,嘱敝帐友沈君衡之向宝号接洽。如蒙俯允,请将各书检交沈君带回。至于折扣一节,书目封面载明廉价期内照码八折,寄售书九折。今拟援同行交易旧例,再打一折码洋七折,寄售书八折。久忝雅故,想荷台许。

(七)通过函件沟通,熟人代购

至此,已大致勾勒出嘉业堂售书的基本情况。因嘉业堂各丛书刊竣时间不同,刊行后又多赠书,欲购时未必有存书;又因纸张难觅,纸价日昂,印刷数量有限,丛书全本往往需要先行预约付款,才能购得。不论上海、南浔或是外埠购书者,都需要先致函刘承幹或南浔嘉业堂询问是否有存书,才能进行下一步购买。因笔者尚未见到南浔嘉业堂的销售账簿或信札,目前仅据《求恕斋信稿》所载知,刘承幹售书基本依托熟人社交网络来实现,与刘承幹不相识的人想要购书,多托友人代为介绍购买。

如1932年4月14日刘承幹函云:

拙刊各书虽有一二百种,然内有多种自初印告罄之后,迄未续印。梓生观察欲为介绍,未知需何种,便祈示知,以便检寻……承索拙刊零种,敬祈举目以示,如架上有存书,当奉上不误。

1932年12月17日函云:

承询拙刻《四库表文笺证》,询之书楼,甫经续印,新价未定,仍照旧价,计四册洋壹元弍角,以七折核算,即希转致贵友为荷……贵友如果欲购,即请就近函致沪寓也……弟并非谋利,不过收偿纸本而已。

1934年6月16日函云:

贵友购拙刊《晋书斠注》今已由浔寄到,请转告持条至敝寓一取为感。

以上例子表明,刘承幹售书(嘉业藏书楼印行部的销售情况或有所不同)既不同于开门迎客式的书店经营,又与各大书局、书坊大批量刊印发行模式有所差别。刘承幹后期因资金困难,刻书印数有限,虽发行营业书目以便购者拣选,但购者却不能根据书目直接购买,仍须通函咨询是否有存书,才能进行下一步操作。这种需要函件往来、多费周章的购书模式无形中增加了购书门槛,因此目前所见刘承幹售书基本需要有熟人引荐。鲁迅因与刘承幹素不相识,两次前往刘宅购书而不获,最后托友人张梓生从刘承幹处购得所需书籍,也为一例佐证。此外,购书者、介绍人与刘承幹的关系亦有远近亲疏之分,关系亲近者购书或介绍购书,如果金额较少,刘承幹时常转卖为赠,如1932年7月31日《致张菊生》函云:“承介汪憬吾大令欲索《晋书》,敝架只剩一部,即以奉贻。大令志节,侄素钦佩,重以长者介绍,书价万不敢领。”

结 语

通过对《刘氏嘉业堂刊印书目》编行背景的考察和1931、1935、1936年版书目内容的对比分析可知,嘉业堂刊印销售活动,实为刘承幹在经济日渐窘迫的情况下,为应对各方索要赠书、减轻经济压力而采取的营利举措。三种营业书目分别出自周子美、施韵秋二人之手,加之嘉业堂各丛书渐次竣工,故1931年版与后两版在收录书籍数量,书名、卷次、作者的著录,价格的制定以及外埠购书简章方面均有显著差异。在销售推广方面,刘承幹采取了多元化的营销策略:既向多位亲友免费分发营业书目,又在报纸登载特价、预约广告;既接受邮购订单(此为销售主要渠道),又开设沪浔两地门市。具体运作上,1935年前由邹履冰负责上海地区的销售,南浔则由周子美、施韵秋先后主理。刘承幹虽偏向大宗整售,亦兼顾零售,对熟人少量购书常转为赠予。虽与上海等地书店合作经销代售,但以中国书店一家为例就可窥见,寄售书籍收款甚难。

刘承幹虽为民国时期最为守旧的一派,在图书营销上却颇为“趋新”:登报广告、特价促销、预约发售、营业书目无一不是当时沪上流行的新式图书销售手段。这种传统古籍出版与现代营销方式的奇妙结合,构成了民国出版史上一道独特的文化景观。作为民国私家刻书的代表,刘承幹的售书实践不仅反映了民国古籍出版的真实商业生态,更为我们考察传统出版业的现代化转型提供了珍贵案例。

本文初稿承蒙复旦大学李飞等学友指正,二稿曾于“图书馆、藏书家、书商:近代中国的知识生产”会议(2024年9月7日,上海)宣读。又蒙《文献》匿名审稿专家惠赐修订意见。谨此致谢!

【作者简介】袁静,复旦大学中华古籍保护研究院博士生。研究方向:民国藏书史,古籍保护与研究。

本文发表于《文献》2025年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|