内容摘要:校订是书籍生成的重要环节,当其具有学术代工属性后,就需要通过消化校订内容、隐去代工痕迹等方式予以消解,以完成知识产权的转移。作为一场学术代工活动,许瀚校订《礼记训纂》一事被有意隐没,导致学界不太明晰许瀚在此书生成过程中的贡献,甚至对此事的真实性产生怀疑。上海图书馆藏《礼记训纂》稿本作为许瀚校订工作的实物证据,是介于朱彬稿本与刻本之间、具有承上启下意义的重要版本。许瀚的批校以附签形式呈现,现存约1900枚。其校订内容涉及发明体例、考索出处、校正引文、判断是非等各方面,直接影响《礼记训纂》的最终面貌,是学术代工与书籍生成互动研究的典型案例。揭示书籍生成中被隐没的学术代工现象,有助于书籍史研究和古籍整理研究事业的推进。

关键词:《礼记训纂》;许瀚批校本;学术代工;书籍史

引 言

朱彬《礼记训纂》是清人研究《礼记》的代表作,与孙希旦《礼记集解》一同被选入“清人十三经新疏”。此书以注、疏为本,采撷汉唐故训,广征清中前期学者之说,疏通简要,精详兼备,剪裁熔锻,颇费苦心。林则徐称,清代“求其博而精,简而赅,足以荟众说而持其平,牗占毕而扩其识者,则郁甫朱先生所著《礼记训纂》一书是已”。

书籍的生成流播是一个复杂的动态过程。程章灿说:“书籍史的研究,应该注意从周边看中心。这里所谓‘周边’,指的是往常不太为人看重的边缘人物和边缘史料。所谓边缘人物,包括代笔、代刻、代校、代书、赞助等各种人物,也包括书籍生产进程各阶段的各类‘隐身人’‘捉刀人’,如没有大声宣扬的赞助人、默默无闻的校阅者、少见经传的销售者、秘不作声的合作者等。”校订乃是书籍生成的必经环节,校订工作可由作者亲自承担,也可请他人代理。作为学术代工的书籍校订,可通过消解代工属性,完成知识产权转移;而代工本身则在书籍生成进程中被隐去,许瀚校订《礼记训纂》一事正是如此。

许瀚(1797—1866),字印林,师从王引之,一生游走幕府,以校书为业,《清史稿》本传称其“校勘宋、元、明本书籍,精审不减黄丕烈、顾广圻”。许瀚曾在与友人信中言及自己受朱彬长子朱士彦之托校理朱彬遗书,但相关的文集、日记、信札等史料却无一明言其校理《礼记训纂》。此书前后序言介绍的校订人员中,朱士彦、朱士达、陈辂、刘文淇、王敬之等人赫然在列,独不见许瀚之名,故有学者曾怀疑许瀚批校《礼记训纂》的真实性。

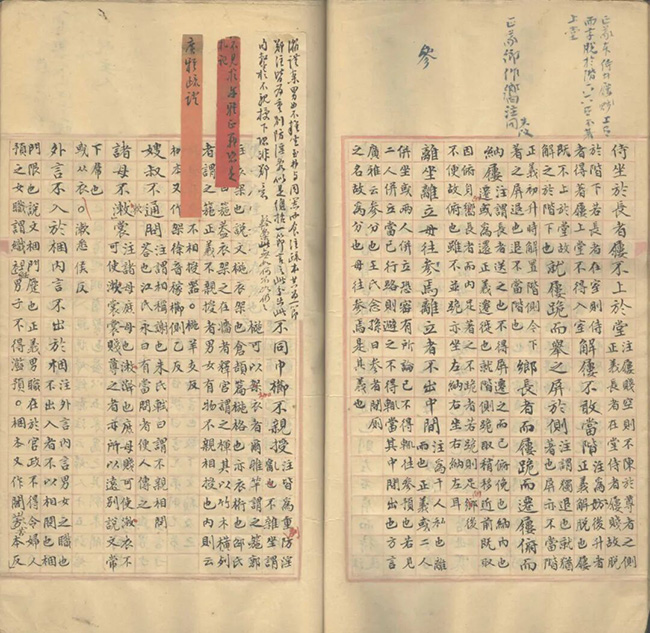

《礼记训纂》现存版本主要有五种:国家图书馆藏王念孙批校小绿格稿本十册(索书号:13067,下文简称“王本”)、上海图书馆藏许瀚批校稿本一部(索书号:线善821461-509,下文简称“许本”)、国家图书馆藏小红格稿本二十五册(索书号:15036)、咸丰元年(1851)朱士达宜禄堂刻本(本文以国家图书馆藏丁晏批校本为据,索书号:15366)、咸丰六年朱念祖补刻本。许本的存世,对考察《礼记训纂》的生成,了解许瀚校理此书的来龙去脉,有着极为重要的意义。

上海图书馆藏《礼记训纂》许瀚批校本

一、隐没的书事:许瀚校订《礼记训纂》本事寻绎

文献记载,《礼记训纂》一书前后历经多次校订。朱彬身前有王念孙为之校订,身后朱士彦、朱士达、陈辂、刘文淇、王敬之等续有校订。道光十年(1830),七十八岁的朱彬向王念孙呈送《礼记训纂》稿,附信曰“先生为海内儒宗,谨以写成一部呈教,望先生读书之暇,赐以览观,为之存其是而去其非”,翌年王念孙寄回批校后的书稿,并于书首识曰“道光十一年正月之廿四日,高邮王念孙读于京师西江米巷之寿藤书屋,谨附签二十八,寄请武曹先生正之,时年八十有八”。1832年朱彬撰写自序,越二年即溘然长逝,此书未及刊行。嗣后先由其长子朱士彦手订,未讫,朱士彦于道光十八年八月辞世。后由次子朱士达主持校订。1841年朱士达开府三秦,公务繁剧,无暇校阅;1847年辞官归田,始踵继前事,为《礼记训纂》校字,并嘱外甥陈辂详校,未毕,陈辂于道光二十九年十二月去世,校订工作又遭搁置。之后,朱士达又延请刘文淇、王敬之续校,两年乃毕,刊刻问世,此即今所见咸丰元年宜禄堂刻本,后又有咸丰六年朱念祖补刻本。至此,《礼记训纂》的生成过程看似已了然晓畅,然许本中保存了朱彬身后《礼记训纂》三次校订的线索,揭示了该书由稿本到刻本的关键环节。

(一)许瀚校订《礼记训纂》考实

首先,许本中许瀚批语均书写在浮签上,部分批语以“瀚谨案”“瀚案”等领起,有的浮签钤有“印林手校”朱文方印。其中有一类是专门用来记录校订时间和进度的,共8条,现列表1如下:

记时签虽有断续,但据此可知许瀚校订《礼记训纂》的大体时间当在1838—1839年间。核以《攀古小庐日记》,许瀚在道光十九年己亥有三次明确校订《礼记》的活动:

正月十二日(2月25日)晴。始得安坐,校《深衣》《投壶》二篇小终。

正月二十三日(3月8日)校《礼记》一本毕。题六舟《剔灯卷》。是日风。

十一月十九日(12月25日)大雪。……夜校《礼记》讫。

其中“正月二十三日”的记载恰好和许本《服问》第三十六的记时签吻合。由此可以判定1838—1839年许瀚日记中“校《礼记》”诸语,实际就是校订《礼记训纂》。

其次,除记时签外,其他大部分浮签都与《礼记训纂》内容直接相关,其中部分可与许瀚文集相互印证。《攀古小庐杂著》卷三所收许瀚考证《礼记》的札记,与许批内容高度一致,如《曾子问昏礼节》一文明确提到“朱武曹先生《训纂》引王石臞先生语云:‘此记所言婿遭丧,女改嫁之事,本不可为训,不必曲为之说。’”再如《〈曲礼〉斋者不乐不吊》一文乃本王念孙说而发;“弥牟非子木名”一说亦见于《檀弓上》“司寇惠子之丧”所对应的许瀚批语。这些札记和许本批语应当是同时期的产物。综上,许本实物与文献记载相互勾连印证,许瀚校订《礼记训纂》一事凿凿可按,校订工作发生在1838—1839年。

此外,关于许瀚校理朱彬遗书的开始时间,前引《许瀚年谱》定在1838年。然曹汉华则谓道光十七年(1837)“苗夔作《与许印林书》。闰四月二十一日,龚自珍作书与吴式芬,盛赞许瀚。是年,应朱士彦之召,在京校其父朱彬遗书。王筠携《说文释例》初稿到京,为详阅之”,将许瀚校遗书一事改系于1837年。细案之,则有未协。首先,1837年无闰月,1838年方有闰四月。其次,许瀚《与周瑞图书》言:“孙山落榜,徒劳殷注……现濡滞都门,承朱咏斋尚书之招,校其尊甫武曹先生遗书,计八月底可以蒇事,之后仍从潘芸阁少司马校文畿辅。”知本年许瀚赴京会试,而1837年并无会试。第三,王筠《说文释例》初稿题记言“戊戌携至都,以示诸良友”,“日照许印林瀚详阅之”,是王筠携初稿到京的时间也在1838年。据此,许瀚校理朱彬遗书的开始时间在1838年无疑。

综上,1838年会试结束后许瀚受朱士彦之请为朱彬校理遗书,《礼记训纂》即在内,校订开始时间不晚于1838年7月3日,一直延续到1839年12月25日之后,历时一年半以上,校订工作并未因朱士彦的去世而终止。

(二)许本《礼记训纂》批校层次

许本构成层次复杂,正文有配补叶,批语出自多人之手,批语和原稿之间、批语之间存在互动现象,明显表现出为写样、刊刻服务的倾向。

原稿用楷书,书于红格纸上,四周双边,半叶九行,行二十二字,小字双行同。前无自序,无钤印,末八叶纸张残泐严重。《杂记下》篇末两叶半无格,正文和天头批注书写端正,当系后来抄配。批语或直接写在天头、地脚,或书写于浮签,有多种字迹、墨色,且签条脱落严重,亦有后来窜乱者。

许本批校可明确区分为以下三个层次。

一是许瀚之前的批校。这类批校语,一般用淡蓝色墨直接书写在天头(许瀚称之为“蓝笔”),如《曲礼上》“礼不妄说人”下“注为近佞媚也,君子说之不以其道,则不说也”,蓝笔批曰“‘君子’上当有‘正义’字”;再如《明堂位》季夏“荐用玉豆雕篹”,蓝笔批曰“‘笾也,以竹为之’,脱”,许瀚批曰“瀚谨案:此不脱,以‘笾属也,以竹为之’已见注,故删之”。据此可知,蓝笔批校的时间早于许瀚。此类批校语存量较多,字体较端正,但风格和用字习惯与许瀚殊不类,有可能出自朱士彦之手。

二是许瀚批校。许批均书于浮签上,主要以墨笔写就,小部分以朱笔圈点、书写,字体风格鲜明。涉及内容十分广泛,大致可分为批校签、待查签、计数签和前已述及的记时签四类。批校签存量最大,一部分不署名,内容主要是正字、删补和异文校,间下己意;另一部分以“瀚谨案”“瀚案”等领起,内容更加丰富,数量在300枚以上,说详下节。待查签80余枚,许瀚有识曰“凡未得原书校对者以红签记之”,签上或书学者名号,如书“白田”二字(意指此叶王懋竑之说待查);或书书名,如“《广雅疏证》”;或简要说明拟查情况,如“不见于《尔雅正义》,恐是札记”,“阎说似在《困学注》”等。计数签现有6枚。据签文所示,共有签条1206枚,但现存情况远非如此。综合署名、字体和行文习惯等特征对许本现存的所有浮签进行梳理统计,发现基本上可以确定属于许瀚的现存浮签约有1900枚,远远多于1206枚;且每篇现存的签数与计数签所言也相去甚远,如《檀弓上》计数签言“计签弍百零什个”,实际现存签仅有31枚,即便再算上之前两篇(《曲礼上》《曲礼下》)中的签条,也仅有168枚,其余各篇签数也存在很大差异。这说明许瀚的浮签在流传过程中有遗失或窜乱,实际数量应当超过1900枚。

三是许瀚之后整理者的批校。一类是陈辂的批语,以“辂案”领起或批语中尊称朱彬为“先生”。如《曲礼上》“献民虏者操右袂”,蓝笔批曰“脱‘右边有力故此用右手’”,陈辂墨笔批曰“辂案:此或是先生所删”;又有许瀚批曰“瀚谨案:郑注‘凡操执者’至‘便也’五句乃总括‘献车马’至‘献田宅者’八项释之,此专以系之‘献车马’句下,恐未当。谨拟仍依注疏旧式,合并经文,而以注及疏及所引杂说分系于后”,陈辂批曰“辂谨案:此与‘男女不杂坐’一章同,此章尚可合并,前章末引刘氏‘同席’之说,既不可将‘父子不同席’句并入前章,又不可将‘弗与同席而坐’分属后章,殊难位置,鄙意仍先生之旧为善”。蓝批、许批等无称呼朱彬为“先生”的例子,凡称“先生”之批语应均出自陈辂之手。另一类是根据许瀚意见对正文进行钩改、校正、删补产生的文字和记号,或直接写在原稿上,和正文文字混而为一;或用新纸粘盖原稿,然后根据许瀚意见改写书于其上;或由于修改情况复杂而附叶另写,如《曲礼上》首叶,即据许瀚批语附纸重写。

(三)许本《礼记训纂》生成源流

许瀚的校订介于王念孙批校和陈辂校订之间。许本原稿是朱彬吸收王念孙批校意见后,再次修订誊写形成的,而许瀚的校订工作又进一步影响了《礼记训纂》的最终面貌,具有承前启后的重要意义。

1.许本原稿是朱彬在王念孙批校基础上修订而成的。检核王本,《王制》“稻以雁”下,朱彬原引陈祥道“雁之于冬尤多”诸语,王念孙批曰:“念孙案:此雁谓鹅,非谓鸿雁也。卵鱼豚鹅皆民家所常有,故庶人荐之,陈用之云‘雁于冬尤多’,则误以为鸿雁矣。古或谓鹅为雁,说见《经义述闻·周官·膳夫》下。”王本中,朱彬据王说,加符号删除陈说。而许本无陈祥道语,并且补上了删节后的王念孙批语“王氏念孙曰:此雁谓鹅,非谓鸿雁也。卵鱼豚雁,皆民家所常畜,故庶人荐之”。此外,王本中朱彬以浮签形式增补的陆元辅、阎若璩、王懋竑、王引之等学者之说,亦见于许本(与刻本),兹不赘举。

2.许瀚批校影响刻本最终面貌。王本《曲礼上》“曲礼上第一”下,朱彬原稿乃约取孔疏所引之郑玄《目录》及“云上者对下生名”等语而成,后朱彬增订时又以浮签形式补入《正义》引《六艺论》文,作:

《正义》:《六艺论》云“今礼行于世者,戴德、戴圣之学也”,又云“戴德传《记》八十五篇”,则《大戴礼》是也;“戴圣传《礼》四十九篇”,则此《礼记》是也。《儒林传》云:“大戴授琅邪徐氏,小戴授梁人桥仁字季卿、杨荣字子孙。仁为大鸿胪,家世传业。”

许本原稿有此文,按郑《目录》、《六艺论》、“上者对下生名”之序排列。许瀚批曰:

瀚谨案:古书大题在下,自当先释“曲礼”,再释“礼记”,此既不用古例,似当先释“礼记”,再释“曲礼”矣。况郑《目录》原书今不存,似亦必明为《正义》所引也,谨拟先“《正义》曰《六艺论》云”一段,再“郑之《录》云”一段,再“上者对下生名”一段。

许瀚认为《六艺论》一段位置不当,一是所引《六艺论》诸语本是孔颖达用来阐释大题“礼记”的,朱彬之著既不用古例,那就应该先引《六艺论》释“礼记”,再释“曲礼”。二是《目录》《六艺论》均来自孔疏,若将《正义》引《六艺论》文置于郑《目录》后,则看不出《目录》系引自《正义》的事实,故应先列《正义》引《六艺论》文。后来主事者吸收了许瀚的意见,在许本之上附纸据改,刻本亦据改,先《六艺论》,次《目录》,再次“上者对下生名”文。

综上可知,王本、许本、刻本之间存在清晰的线性生成关系。

二、代工的典型:许瀚校订《礼记训纂》工作探微

古之学术代工,从事者往往借他人口吻,尽可能消弭代工属性,让渡知识所有权,书籍的生成过程也随之隐没,难以甄别。然而,作为学术代工的书稿校订,由于其生成过程的特殊性,如有存藏下来的批校原本,被隐没的书籍生成细节便可以廓清,许瀚校订《礼记训纂》即是如此。通过对比许本原稿、许瀚批语和刻本文字,可以区分代工和非代工部分,有助于进一步厘清许瀚校订的内容,评判其功绩,刷新对《礼记训纂》生成过程的认识,同时了解作为学术代工的书籍校订是如何开展的。

(一)考辨引文,凡引必征

《礼记训纂》是一部汇编集解性质的著作,引文是其重要内容。朱彬原稿在引文出处、文字校订、删节去取等方面均有待完善,因此引文是许瀚校订工作的重要着眼点。许瀚考辨引文,不厌其烦,凡引必征,补苴纠谬,辩正是非,主要涉及考索出处、校正引文、删补引文等方面。

1.考索出处

凡原稿出处不明或有误者,许瀚均不遗余力地进行考证和补充,以求所引书名、人名妥当无误,略举一例:

瀚谨案:《聂氏图》云“其瑚琏与牟,诸图形制既同簠簋,故略而不取”,是《聂图》无“瑚琏”也。此所引《三礼图》乃《御览》所引,非聂氏书。“聂氏”二字宜删。

据《礼记训纂》体例,凡逸书均不标注出处,故凡言“三礼图”者乃指《太平御览》所引旧图,引《新定三礼图》则必称“聂崇义三礼图”或“聂图”。许瀚留心引文来源,不仅发现朱彬原稿错引处,还为之找到了正确出处,大大提高引文准确性,其学问之功、翻检之劳可以想见。

2.校正引文

朱彬著书力求精醇,因此对引文有所删节。对于朱彬的删改,许瀚常不甚满意,勤为之校正,以发明经义为旨归,统一体例,兼顾精详,还原引文本真。如:

瀚谨案:吕说据吴草庐《纂言》引入,视卫正叔《集说》所引稍略,然详核其文,吴氏删节有甚乖吕意处,吕解“三百”“三千”后又言:《仪礼》是经礼,篇末称“记”者是曲礼,高堂生所传是《仪礼》,戴圣所传是《礼记》。本甚分明。吴氏引之,遽以今《礼记》当曲礼,岂吕意乎?似当依吕氏原文引。

吕大临认为,曲礼和《礼记》不同,曲礼指《仪礼》各篇后的《记》。而朱彬据吴氏《纂言》辗转引入,沿其误将二者混为一谈,失吕氏本意。许瀚改之,甚是。许瀚校正引文,取舍有据,既能做到详明文义、简洁文辞,又纠正朱彬原稿不少错误。

3.删补引文

许瀚对引文的删补十分严格,凡引用失当、无助经义的文字,许瀚均拟删去。如《祭义》篇题下,朱彬原稿引吴澄《礼记纂言》“非释《仪礼》而存诸记之中”诸语,许批曰:

瀚谨案:此引与吴原文不合,故改之,且吴言“存诸记之中”者,吴取《冠义》等篇附《仪礼》经文后,而以此篇入诸记中,是自说其《礼记纂言》体例耳,非说经之词,不宜引之。

吴澄《礼记纂言》自谓祖述朱熹遗志,取《礼记》中有关《仪礼》的篇目附之于经,其余别为诸记,如吴氏将《祭义》篇附于《祭法》下,谓“此篇非引《仪礼》经文而释之,故不附经后而存诸记篇之中也”,因此“而存诸记之中”显然是《礼记纂言》之体例,不能据解篇题,盖吴书体例特异,朱彬一时疏忽之过,许瀚纠正得当,使此书免于草率之讥。

再如:

瀚谨案:《吕氏春秋》“仓廪”作“仓窌”,故有“穿地曰窌”之注,此经无“窌”字,则注无着。谨拟先著明“《吕氏春秋》作‘发仓窌’”,再引高注曰“方者曰仓,穿地曰窌”。

许瀚将各家引文看作有机整体,在考虑各家说法之间承袭指向关系的基础上删补引文,而非破碎、机械地转引。删截太多则害义,增补太多则繁冗,许瀚能为之调停,畅通文义,删繁就简,是对朱彬原稿的精细再加工,甚裨益读者。

(二)依经为义,求精求纯

许瀚作为学术代工者,面对朱彬遗稿,并非机械校对,而是秉持对朱氏、对经学负责的态度,审视原稿所引诸儒议论以及相关论说。许瀚主张依经为义,对数术家、风水者等的妄说邪说进行大胆删汰,又以儒家为本位,对释氏之书谨慎去取,以求臻于精纯。

1.芟汰妄说邪说

朱彬原稿所引诸说,良莠不齐,故许瀚感叹道:“学者好以后世所见之礼,议古人之礼,非滞则刻,究于礼无当也……顾自汉唐大儒无议之者,直至明时徐师曾、张鹤门等乃哓哓致辨,岂汉唐之儒皆不知礼邪?”许瀚校订以经为本,又以经为用,凡有碍通经致用的妄说邪说,均予删汰,如:

瀚谨案:不合葬,权也,非经也。不必强不合葬者必合葬,亦不必使可以合葬者必不合葬,以此言著之礼经,恐为惑于风水者所借口,且于本经义非关紧要,似可以不存。

瀚谨案:郝氏驳郑,都无是处。《义疏》已俱正之。然谓史作龟,求卦者即下卜人,又云家有筮无龟,大小宗人、卜人皆公臣也,更为谬误之至。此节言筮,下大宗人云云言卜,何得此史即下卜人,大夫有筮无龟,故卜者皆公臣,若筮固大夫所有,何为借公臣之卜人以为筮乎?卜、筮尚未分别清楚,辄敢诋郑,亦太不自量矣。瀚意此及上节所引郝说,皆可不存。

以上两处,后来整理者均据许批删去引文,显示出对许说的认可。许瀚依经为义,芟汰邪妄,洞见深远,提高了《礼记训纂》的学术质量。

2.慎采释氏之书

许瀚对引用《一切经音义》持审慎态度,抽换原稿所引的《一切经音义》是许瀚做出的重大改动之一。原因有二。首先,他认为引释氏书解礼经,是乱经之祸端,并对此多番致意:

瀚谨案:王逸《涉江》注“丛木曰林”,韦昭《周语注》“泽无水曰薮”,似可以此换《一切经音义》,引佛氏书以释经,恐甚于引谶纬也。

瀚谨案:“燂”字及经文作“爓”,乃释(元)〔玄〕应标其《大集日藏经》言之,非谓吾礼经,亦非《通俗文》原文也,似当删,或删“燂”字,加“一切经音义一”六字亦可。

瀚谨案:……彼所云“经文从系”者,乃谓其《药师本愿经》,非谓吾礼经也。宜删“一切经音义”以下。其纰、缪分诂却可据。

其次,许瀚认为玄应小学不精,且《一切经音义》辗转引用,文字淆乱,不宜征引,因此在批语中仔细分梳引文并审慎采用,纠正了玄应和原稿的不少失误,如:

瀚谨案:……案“搔刮也”三字是引《说文》,“搔亦抓也”则(元)〔玄〕应自为解,《玉篇》《广韵》并云“抓,引也,击也”,与搔义绝异,而(元)〔玄〕应云然者,彼从俗训说耳,且(元)〔玄〕应小学原不甚精也。其又引《说文》“搔,蛘也”者,承“下余掌反”言之,释其经“蛘”字,非释“搔”字,此连引之,大误矣,当删“亦抓也”以下。

基于此,许瀚以《汉书注》、《周语注》、《说文》、《周礼》郑众注、《经典释文》等材料替换《一切经音义》,以求归复于解经正途,如:

瀚谨案:“角,量也”,《管子·七法》文,《广雅·释诂三》作“斠,量也”,《一切经音义》似可不引。《汉书注》“角,校也”,似胜量训。

瀚谨案:……所引《一切经音义》在十七卷《出曜论》。案:牛鼻绳之训,一见《周礼·封人》郑众注,一见本经《祭义》疏,又《说文》《字林》皆训“牛系”,义正相同,似不须旁采释氏书。谨拟于《广雅》上补“说文纼牛系也郑司农周礼封人注曰絼著牛鼻绳所以牵牛者陆元朗曰絼本又作纼”卅六字,而删“一切经音义纼谓牛鼻绳也”十一字,或单引《说文》不引《周礼注》亦可。

但是,许瀚对《一切经音义》并不完全排斥,他虽然认为“不必引释氏之书以为训”,但又说“惟他小学书无之,独见于释家者不能不引耳”,即许瀚认为,凡是有古注、字书可征引者,均不必用《一切经音义》,但若有助于经义而经典又不载者亦可予以采用,上文“加‘一切经音义一’六字亦可”和“其纰、缪分诂却可据”即是此类,这是符合学理的。许瀚以经义为准绳,删去乱经之说,提高了《礼记训纂》作为一部礼学著作的纯粹性。

(三)宗法许慎,以理正字

许瀚正字一据《说文解字》,一靠版本学理。

1.取《说文》正字,删剔新附字

许瀚是清代著名的小学家,其学源出高邮二王,尤精《说文》。“说文四大家”之一王筠的《说文释例》是在许瀚的直接指导和关心下写成并刊刻的,桂馥的《说文解字义证》也由许瀚为之校正刊行。因此宗法许段、以《说文》校字是其校订的一大特点。

许瀚正字一准《说文》五百四十部,对徐铉新附字持否定态度,如:

瀚谨案:此《说文》乃徐氏新附字,不必引,谨拟改作《广雅》或《玉篇》俱可,徐即采郑氏《周礼》《仪礼》注及《广雅》《玉篇》等书为之也。

瀚谨案:赗、赙,皆《说文》新附字,古止作“冒”、作“傅”,故《说文》不收“赗”“赙”字。且此经言“赗马”,则衣衾覆冒之意非此经正诂。“赙,助”之义,《正义》已有,似不必引《说文》矣。并拟删。否则,引《穀梁》隐元年《传》“乘马曰赗”、《白虎通》“赙者助也”亦可。

《说文》“祧,迁庙也”删。瀚案:此字在新附,训“远庙”,盖即据此“远庙为祧”增入,本不必引,又讹“远”为“迁”,盖失其真,不如删之。

北宋徐铉奉旨校正《说文》,增新附字402个,附于各部末,又补《说文》阙载注义及序例偏旁有之者19字。钱大昕曾斥其中“多委巷流传,乡壁虚造之字”,而许瀚尽除新附字的做法也反映了他对新附字的否定态度——不可据新附字训释经典。删剔新附字这一做法使许字归许字,一定程度上俾原本纠葛的引文泾渭分明,不致淆乱。

2.谙熟版本,以理校字

校勘须考索原书,考索原书须选择善本。许瀚批语屡屡谈及版本问题,一方面能广征众本、善本为之校勘,凡改字必有版本依据,避免主观臆断,如仅蔡邕《月令章句》一书,许瀚就参考了蔡云、臧庸、陆尧春三种辑本;另一方面,还善于参考《七经孟子考文》《石经考文提要》《抚本郑注考异》等杰出的版本校勘著作,吸收当时版本校勘领域的高水平成果。许瀚又深谙版本异文之学理,能在版本校勘的基础上以理校字,不盲目求同,纠正后人妄改之弊病,如:

瀚谨案:“ ”仍当作“薦”,诸本皆作“薦”,独毛本作“ ”仍当作“薦”,诸本皆作“薦”,独毛本作“ ”,显系依《释文》改,不知陆、孔所据原非一本。陆云“又作薦”者,即孔所据本也,不可以彼改此。 ”,显系依《释文》改,不知陆、孔所据原非一本。陆云“又作薦”者,即孔所据本也,不可以彼改此。

“笾豆之薦”,阮元《礼记注疏校勘记》谓:“闽、监本同,石经同,岳本同,嘉靖本同,卫氏《集说》同。毛本‘薦’作‘ ’。《释文》出‘ ’。《释文》出‘ ’,云又作‘薦’,同。按:《正义》作‘薦’。”是《释文》和《正义》本就有“ ’,云又作‘薦’,同。按:《正义》作‘薦’。”是《释文》和《正义》本就有“ ”“薦”之异,许瀚依据版本和学理,校改得当。事实上,经书的注文、疏文、释文本各自单行,至南宋坊间才出现将《经典释文》附入经注的本子,段玉裁说“其字其说,乃或龃龉不谋,浅者乃或改一就一。陆氏所守之本,又非孔、贾所守之本,其龃龉亦犹是也”,卢文弨也说“陆氏所据之经注,又非孔、贾诸人所据也,则龃龉更多矣”。但许瀚之前的校订者似乎不晓此理,屡有误改,幸得许瀚校正才免于沿误。如《郊特牲》“先王之荐可食也而不可嗜也”上,蓝笔批校改“嗜”为“耆”,许瀚批曰:“瀚谨案:‘耆’字亦后人依《释文》改,《石经》及惠校宋本、宋监本皆作‘嗜’,可见《正义》本原作‘嗜’也。”许瀚在批语中频频言及《释文》与《正义》所据底本不同,不可以彼改此的道理,纠正了原稿和先前校订者的不少讹误。 ”“薦”之异,许瀚依据版本和学理,校改得当。事实上,经书的注文、疏文、释文本各自单行,至南宋坊间才出现将《经典释文》附入经注的本子,段玉裁说“其字其说,乃或龃龉不谋,浅者乃或改一就一。陆氏所守之本,又非孔、贾所守之本,其龃龉亦犹是也”,卢文弨也说“陆氏所据之经注,又非孔、贾诸人所据也,则龃龉更多矣”。但许瀚之前的校订者似乎不晓此理,屡有误改,幸得许瀚校正才免于沿误。如《郊特牲》“先王之荐可食也而不可嗜也”上,蓝笔批校改“嗜”为“耆”,许瀚批曰:“瀚谨案:‘耆’字亦后人依《释文》改,《石经》及惠校宋本、宋监本皆作‘嗜’,可见《正义》本原作‘嗜’也。”许瀚在批语中频频言及《释文》与《正义》所据底本不同,不可以彼改此的道理,纠正了原稿和先前校订者的不少讹误。

比较许本和刻本,300余条明确署名许瀚的批语中,刻本据改者占九成,而实际吸收的许批数量应远远多于此。许瀚能够继承朱彬未尽之事业,在详略、精博之间审慎权衡,细致校理,精心打磨,厥功甚大,他的校订深刻影响了《礼记训纂》的最终面貌。

三、消解与转移:被刻意隐没的书籍生成环节

书籍生成不一定经历学术代工,但学术代工大概率会影响代工作品面貌。学术代工的具体样态与当时的学术环境、文化制度息息相关,其表现形式也多种多样。我们认为,许瀚校订《礼记训纂》是清代游幕制度下学术代工的具体体现。

游幕是清代文人学士最为普遍的职业选择,幕府是当时下层知识分子的社会落脚点,具有开放和流动的特性,幕宾大多为落第举子,同一位幕宾可以出于各种理由(如主宾决裂、参加科举、丁忧离去等)先后供职于不同的幕府。修书、著书、校书是清代幕府重要的文事活动,也是学术代工的实现途径之一。学术代工具体可表现为代撰、代书、代校、代编等,其中代撰较为常见,许瀚为吴式芬编撰《攈古录金文》即属此类。此类活动大约从平三藩后开始兴起,乾嘉时最为兴盛,道光后则收缩为小规模的零星活动。

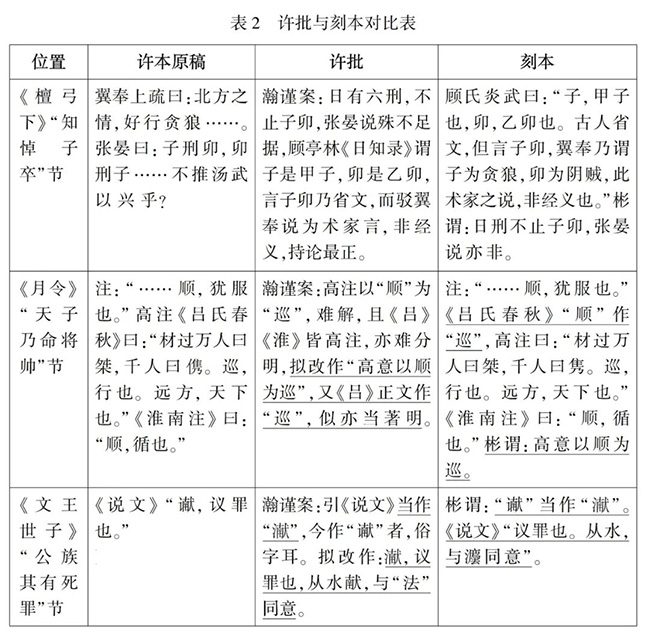

许瀚家境贫寒,五试科举不第,以校书谋生,先后受李璋煜、陈用光、吴文镕、潘锡恩、朱士彦、徐宗幹、吴式芬等人之聘校订书籍。1836—1837年间,许瀚在潘锡恩府中校书,此后由于赴京应试,暂时离开潘府,滞留京华期间,临时受朱士彦之请校理包括《礼记训纂》在内的朱彬遗书,之后仍回潘府供职。开放流动的游幕制度为许瀚批校《礼记训纂》提供了契机,也暗示许瀚批校工作的学术代工性质。只是其校订痕迹在《礼记训纂》的生成过程中被有意“隐没”,一部分许批转而以彬案的名义成为正文,今选几例列于表2:

通过对比可知,刻本中这三处“彬谓”,均非朱彬所作,而是书稿的最终校订者直接吸收代工者许瀚的意见,并将著作权转隶朱彬而形成的。在这种转换中,许瀚批语被抹去名号,或吸收消化成为正文的一部分,或改头换面成为朱彬按语,造成了朱彬不在世而续有创作的特殊现象。反观王本,朱彬在采入王念孙批语时,均以“王氏念孙曰”领起。造成这种差异的原因是前者为一场学术代工,后者则是纯粹的学术交流。校订是书籍生成的必经环节,学术代工则是书籍生成各环节可能的附加属性。代工双方达成契约,一方出卖知识产品以换取钱财,另一方提供资金、机会,并以占有对方知识产品作为回报。学术代工本质上是一场知识转移的交易,而完成交易的关键一步就是通过消化校订内容、隐去代工痕迹等方式消解代工属性,代工属性的消解就意味着知识产品转移的完成。这类做法不仅有契约性,且为当时社会所认同。

消解代工属性虽是委托人和校订者双方的“契约”,但在实际操作中,隐去代工痕迹、消化校订内容的做法并不是一个强制、严格、彻底的过程,更多依靠的是代工双方的“自觉”。由于代工属性消解的施行多靠道德约束,因此在实际施行中并不会得到严格贯彻,且全部隐去痕迹也不切实际。从委托人角度看,请人校订书籍是为了增美己作,提起校订者的功劳则会喧宾夺主,因此通常不言或婉言请人校订之事,如阮元在《山左金石志序》中虽提及朱文藻,但用词含混,讳言其功劳。从代工者角度看,身为底层知识分子,一方面需要借此谋生,另一方面也想实现自己的学术价值,因此有的代工者会故意留下线索,如朱文藻为陶元藻校订《全浙诗话》时,保留了几十条“文藻按”,段玉裁为阮元代撰《春秋左传校勘记目录序》后,又将此文刻意收入其《经韵楼集》中,等等,以此为后人留下寻踪考索的痕迹。除此之外,双方的日记、信札等材料中也会留下代工的蛛丝马迹。

代工环节由于其隐秘性,常常不为人注意,从而可能导致古籍整理与研究工作出现偏差。如《射义》“旄期称道不乱”郑注,刻本作“称犹言也,行也”,饶钦农点校本改作“称犹言也。道,行也”,出校记曰“‘道’字原脱,据《礼记注疏》补”。朱彬原稿作“称犹言也,道犹行也”,许批曰:

瀚谨案:“道犹”二字,岳氏《沿革例》、阮氏《校勘记》以为当有,张氏《抚本考异》以为不当有。瀚谓张说是,《释文》亦云“称,言也,行也”。岂《释文》亦脱“道犹”二字乎?《逸周书·祭公篇》“公称丕显之德”,注“称谓举行也”,称训举行,犹训言训行,或分或合耳,则此注原无“道犹”二字可知,似当删之。

“道犹”二字是否当加,卢文弨、段玉裁已有分歧,是非暂且不论,但需引起我们对古籍整理的思考。首先,两难或两可的异文,应当遵从底本,必要时出异文校或按语说明情况,以弥补单一文本的不足,不能简单以讹误当之。点校本言“脱”,不妥。其次,这类未成定论的异文,不只是单纯的校勘问题,还涉及学术立场和个人智识。《礼记注疏》与《礼记训纂》作者的立场不必相同,不能简单以彼改此。点校本据《礼记注疏》改,虽然与朱彬原意巧合,但间接埋没了校订者的用意,代工性质的许瀚校订应被视作朱彬意志的延伸。由于时代所限,点校本难以参考批校本,故而有此不妥,不必以此深责之。但这提示我们,在古籍整理中,校改文字应十分谨慎,动辄以彼改此容易消磨文本多样性和学术讨论的空间;同时要重视运用批校本。

再如《曲礼上》“三赐不及车马”下有王引之说,朱彬原稿作:

王氏引之曰:“郑言三命不受车马之赐,非也。赐犹予也,谓为人子者,不敢以车马予人也。言三赐者,约言之为三耳,犹《论语》言‘三仕’‘三已’‘三以天下让’也。《坊记》曰‘父母在,馈献不及车马’,是其明证。”

此处未见许批,后来整理者粘盖改作:

王氏引之曰:“郑言三命不受车马之赐,非也。赐犹予也,谓为人子者不敢以车马予人也。言三赐者,约言之为三耳。犹《论语》言‘三仕’‘三已’‘三以天下让’也。《逸周书·太子晋》篇‘王子赐之乘车四马’,孔晁注曰‘礼,为人子,三赐不及车马,此赐则白王然后行可知也’。盖《礼记》旧注有如此解者,故晁本之为说。”彬案:《坊记》曰“父母在,馈献不及车马”,是其明证。

修改前后有两处明显变化,一是更为完整地引用了《经义述闻》,二是在“坊记”前加“彬案”。然“《坊记》曰‘父母在,馈献不及车马’,是其明证”句同样是《经义述闻》原文,此处加“彬案”,十分不妥。从王本文字来看,朱彬亦未曾想据为己说。这大概是许瀚之后校订者所为,直接被刻本承袭。近年来一些研究《礼记训纂》的文章径将此“彬案”落实为朱彬本人意见,并基于此展开论述,殊不知此乃后人妄改原稿之弊,本不足据。

书籍校订是一个动态曲折的过程,校订者或删改增益原稿文字,或推翻成说,另标新见,或妥协折中以求稳健,历经多次校订的书籍,甚至会出现批语叠加互动的情况。然而在学术代工属性的影响下,通过隐去痕迹、消化内容,消解校订工作的代工属性,完成知识转移,从而实现书籍生成。代工属性可以被消解,但其影响书籍生成的事实却无法更改。即如《礼记训纂》的文本,屡经修订、校订,一直处于动态变化之中,某些在今人面对静态文本时看到的所谓“问题”,审慎的古人在校订时早已注意并给出了解决方案。但由于代工属性被消解,这类学术信息被遮蔽。因此古籍整理和研究工作应该关注书籍生成过程中被隐没的环节(如学术代工),挖掘稿抄本、批校本在书籍史、学术史研究中的特殊价值。

结 论

1830年《礼记训纂》初稿甫定,经王念孙批校后朱彬重加修订,是为国图藏王本。朱彬身后,其长子朱士彦主持校订,于1838年委托许瀚校订。由于长期的文献缺席,许瀚的校订工作一直隐而不彰。实际上,许瀚的校订前后历时一年半之久,细致审慎。凡校订处,许瀚均出浮签,大致可分为批校签、记时签、计数签、待查签四类,工作内容涉及发明体例、考索出处、校正引文、判断是非等各方面。在上图藏许本中,现存许瀚校订的浮签即有约1900枚,实际数量应超过这个数字。许瀚的校订,体察朱彬原意,纠正错讹,间下己意,厥功甚大,深刻影响了《礼记训纂》的最终面貌,是此书生成过程中至关重要的一个环节,值得特别重视。

许瀚校订《礼记训纂》是晚清游幕制度下的一次学术代工活动,代工者通过出卖知识产品换取报酬,委托人提供资金并以占有对方知识产品作为回报。消解代工属性、完成知识转移是实现学术代工交易的关键环节,这既是主宾双方的契约,也是社会共识。书籍校订是传统士人进行学术交流的重要途径,尤其对待刊书籍来说,详悉的校订对书籍生成影响极大,但作为学术代工的校订对书籍生成的过程性影响却颇为隐晦。由于代工痕迹的隐去、批校内容的融合,书籍的代工和非代工部分难予分辨,日记、信札的简略记载也难以呈现细节;而批校本为细致剥离代工和非代工部分提供了直接证据。通过梳理批校本原稿和批语、批语和定本之间的差异,积累个案以描绘学术代工的细致画像,可填补书籍史、学术史研究的空白,并辅翼古籍整理研究事业。

附记:本文承蒙南京师范大学文学院王锷教授、井超副教授,北京大学中文系杜以恒助理教授以及匿名审稿专家等的帮助,谨致谢忱。

【作者简介】楼宇威,北京大学中国语言文学系博士研究生。研究方向:礼学、经学和古典文献学。

本文发表于《文献》2025年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|