内容摘要:嘉庆初年,阮元组织学者在西湖开设诂经精舍,校订《十三经注疏》,撰写《十三经注疏校勘记》,至今影响巨大,并给学术史研究者留下诸多话题。围绕阮元《校勘记》的工作细节,以及段玉裁在其中扮演的角色,目前学界讨论较少,细节知之不多。故宫博物院藏段玉裁致徐养原书札一通,经考证作于嘉庆七年年末。由信中内容可知,徐养原撰写《仪礼注疏校勘记》初稿完毕,段玉裁向徐养原提出校改文字及开列目录体例等多项意见。核对今本《仪礼注疏校勘记》,发现段氏意见被采纳者寥寥。结合段玉裁在经局中的诸多表现,段玉裁在《校勘记》撰写过程中更像是一位顾问,而非实际主持者。

关键词:《十三经注疏校勘记》;段玉裁;徐养原;《仪礼注疏》

引 言

嘉庆四年(1799),阮元署任浙江巡抚,次年在西湖孤山之上开办诂经精舍,建立经局,校勘《十三经注疏》,并作《十三经注疏校勘记》(以下简称“《校勘记》”),堪称嘉庆年间最受瞩目的学术盛举。尽管该书因底本不佳、校勘记撰写没有统一体例等问题遭后人诟病,但时至今日,仍在为经学及版本学、校勘学等研究提供助力。

然而令人颇感遗憾的是,当时经局中的工作情况,留下来的文字记载并不多。除了顾广圻因与段玉裁意见不合,产生龃龉,酿出一段学术公案,引起后世学人关注之外,我们对阮元《校勘记》编纂过程本身的了解并不充分。2010年,国家图书馆入藏《周易注疏校勘记》的稿本与清本,利用这些一手文献,刘玉才、张学谦、樊宁发表了一系列文章,厘清了《周易注疏校勘记》的编纂细节。但《校勘记》中各经的编纂情况并不统一,《仪礼注疏》又更为特殊:因《仪礼注疏》在宋元时代没有注疏合刻之本,《校勘记》编纂开始之时苦无善本,只得以毛氏汲古阁十七卷本《仪礼注疏》作为底本开展校勘工作。

关于《十三经注疏校勘记》的分纂,以往学者多以托名阮元所撰各经注疏《校勘记序》中所记参校人员为实际分任校勘者。如《仪礼注疏校勘记序》即称:“今合诸本,属德清贡生徐养原详列异同,臣复定其是非。”故后世普遍认为,徐养原才是《仪礼》的实际校定者,阮元只是挂名作序之人。刘玉才根据国家图书馆藏《周易注疏校勘记》稿本及清本指出,李锐在撰写《周易注疏校勘记》初稿时,基本只是校录文字异同,而后经过严杰补充按断,以及吸收同时学者如卢文弨、浦镗等人的意见,最后又经阮元批校,孙同元覆案,严杰最终校定并付梓刊刻。由此也可以证明,传统理解大致无误,只是实际的工作程序较记载更为繁复。虽然《仪礼注疏校勘记》稿本及清本目前尚未发现,但从阮元文选楼本及《皇清经解》本来看,其中收录阮元、严杰的意见不在少数,可以判定其大致过程是先由徐养原初校,再经过严杰审定。

阮元经局开始对《十三经注疏》进行校勘,始于嘉庆六年,而《校勘记》刊成,据《雷塘庵主弟子记》记载,在嘉庆十一年十月。但,徐养原对于《仪礼注疏》的校勘工作起止时间为何,又是如何进行的,则是尚未解答的问题之一。本文将利用故宫博物院藏段玉裁致徐养原札,考订徐养原《仪礼注疏校勘记》完成的大致时间,说明段玉裁关于《校勘记》的工作构想,并推论段玉裁在阮元经局中的角色问题。

一、段玉裁致徐养原札

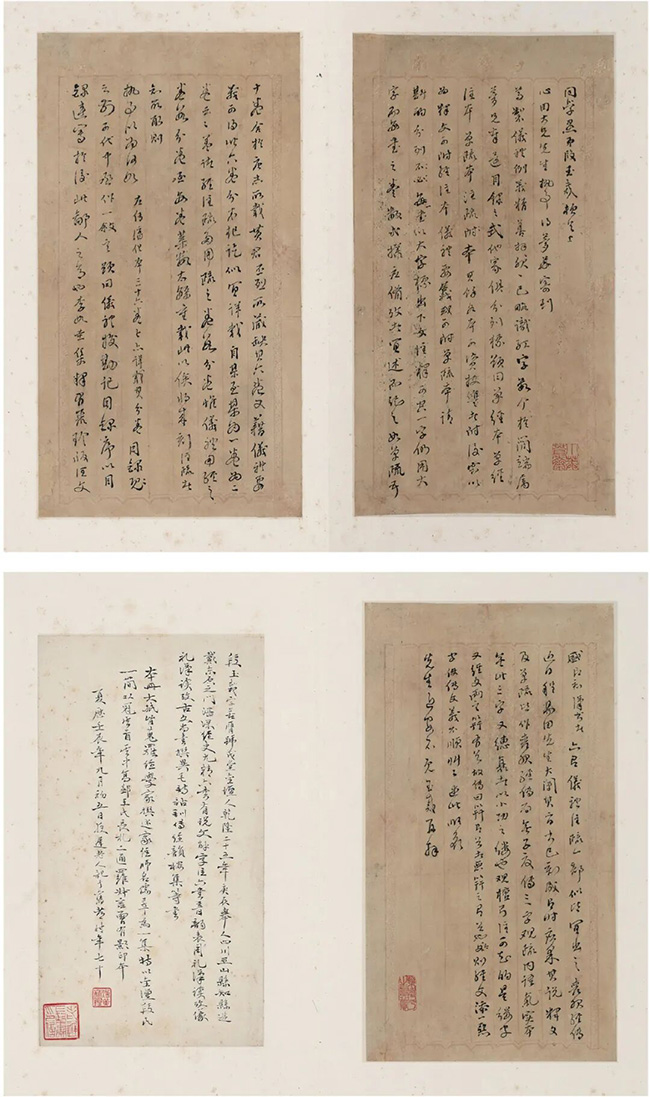

故宫博物院藏《清代名贤手札册》(新00133214)一册,共收录汪中、梁玉绳、刘台拱、王念孙、王引之、顾广圻等学者书信二十一通,而以段玉裁致徐养原札(共三纸,见图1)冠首。册中有民国学者赵燏黄题跋数则,并有赵氏藏印数方及“小莽苍斋”印,知经赵燏黄收藏,田家英寓目。此册当在赵氏身后由其家人赠予故宫博物院。

图1 段玉裁致徐养原札

(出自故宫博物院藏《清代明贤手札册》)

段玉裁札用行草书写,确系段氏笔迹无疑。现将书札文字释录于下:

同学愚弟段玉裁顿首上。

心田大兄先生执事:

得梦华寄到尊制《仪礼》,例义精善,拜服拜服。已略识红字数个于简端,属梦兄奉还。

目录之式,他家俱分列标题,曰单经本、单经注本、单疏本、注疏本,其余各本可资校雠者附后。窃以为《释文》可附经注本,《仪礼要义》或可附单疏本。请斟酌分列。每一书以大字标出,下文注释,可空一字,仍用大字。而每书之卷数、式样应备考者,宜述而纪之。如:单疏五十卷,合于《唐志》所载,黄君丕烈所藏缺其六卷,又借《仪礼要义》可得此六卷。分卷起讫,似宜详载自某至某为一卷、为二卷云云。盖诸经注疏多用疏之卷数分卷,惟《仪礼》用经之卷数分卷,至每卷叶数太繁重,载此以俟将来刻注疏者知所取,则执事以为何如?《左传》,淳化本三十六卷,今亦详载其分卷。目录之前,可代中丞作一叙言,题曰“仪礼校勘记目录序”,以目录连写于后,此鄙人之意也。李如圭《集释》有聚珍版,汪文盛即刻《汉书》者亦有《仪礼注疏》一部,似皆宜出之。《丧服》经传,近日程易田先生大阐其旨,书已刻成,有时应采其说。

《释文》及单疏皆作“丧服经传”而无“子夏传”三字,观疏内语气,实本无此三字。又“繐衰者,以小功之缕也”,观《檀弓》注可知的是“缕”字。又经文两言“笄有首”,故传曰“笄有首者,恶笄之有首也”,今则经文添一“恶”字,使传文义不顺。

草草述此,顺候

先生近安。不既。

玉裁再拜。

按,收信人“心田”即徐养原。据《徐新田墓志铭》,徐养原字新田,又字饴庵。但段玉裁嘉庆十四年为严元照所作《娱亲雅言序》中提到“今久能之书,有同志诸友梁曜北、徐心田、许周生、臧在东辈皆为之研磨商榷”,可见徐养原确曾以“心田”为字。从“尊制《仪礼》”及“仪礼校勘记目录序”可以判断出,这是段玉裁与徐养原讨论《仪礼注疏校勘记》的书札。

《十三经注疏校勘记》中各经校勘记之序,依十三经而分为十三篇,不仅在今天所见文选楼、学海堂刻《十三经注疏校勘记》诸本中题为“臣阮元恭记”,而且还收入阮氏文集。然而其中的《左传注疏校勘记序》一篇,又以“春秋左传校勘记目录序”为题,收入段玉裁文集,仅文字小有出入,故刘盼遂等学者怀疑诸序为段氏代作。刘玉才也特别指出,国图所藏李锐《周易注疏校勘记》稿中序文单独成文,字体与李锐、严杰有别,怀疑序文出自段玉裁之手。但从这封信中“目录之前,可代中丞作一叙言”句可知,各经校勘记序应当还是出自分纂人之手,只不过在完成后可能分别经过段玉裁、阮元的润色修改。尽管这一结论以往也有学者提出,毕竟只是依据情理推测的结果,这封信则为此说提供了更直接的佐证。当然,此札提供的最重要信息,乃在于《仪礼注疏校勘记》编纂工作的细节。

二、段玉裁作札时间考证

上引段玉裁札首尾皆无年月。但唯有考订此札作于何时,才能确认徐养原完成《仪礼注疏校勘记》初稿的大致时间。

段札中说到,“《丧服》经传,近日程易田先生大阐其旨,书已刻成”,这是指程瑶田所作《仪礼丧服文足征记》。可见段氏作此札的时间,应在获读程著之后。据今本《仪礼丧服文足征记》焦循代阮元所作序称,程瑶田此书初刻本在嘉庆七年夏天刻成,并携往杭州。而段氏现存书札涉及到《足征记》者,尚有与刘台拱的两通信,刘盼遂将其收入《经韵楼文集补编》之中,编为“与刘端临第二十八书”和“与刘端临第二十九书”(以下分别简称“第二十八书”和“第二十九书”)。围绕这两通书札的系年问题,学者有所争议,故有必要详加考察。兹录其全文如下:

与刘端临第二十八书

龚婿来,得手书,备承雅爱,屋契一纸亦收到。自秋至今,想起居安胜,潭府福履胜常。玉裁舍下粗安,家严康健,惟裁精力大衰,拙著恐不能成。日前闻金五先生道山之信。又徐大兄《尔雅古注》存弟处,未能有所发明,近日乃为之序,欲述其官事与其后人,皆不甚悉,意大兄可以为其墓志,详悉书之,能使同志刊刻《尔雅》为善。《诗经》毛传,弟年来有所增益,可以成书。詹公写本,徐当寄上。弟所为《释拜》,煞费研摩,足下当举其何处最合,何处非是,寄示为感。易田先生《丧服文足征记》最精,足下曾否读过?易田著述之最大者,不可不读之书也。如未见,可急索之。顺候近安,并令弟三哥近安,不既。

与刘端临第二十九书

前两札未尽欲言,所索易田书,已嘱阮公便致。前奉托检出竹汀书内,有弟手记刘熙履历,近日哀痛稍暇,可能一检?补注《荀卿子》甚佳,然弟所望于足下者,终在《礼经》也。谢氏所刻《荀子》,其中校语出于弟者,别纸录呈,其余不能申送。弟衰迈之至,《说文》尚缺十卷,去年春病甚,作书请王伯申踵完,伯申杳无回书;今年一年,《说文》仅成三页,故虽阮公盛意而辞下敷文,初心欲看完注疏考证,自顾精力万万不能,近日亦荐顾千里、徐心田(养源)两君而辞之。盖春、夏、秋三季多不适,而春病尤甚,有不得不然者也。目下阅《丧服》篇,偶有所见,易田不无误处,今呈一篇,又说《说文》者一篇,均祈赐教,敬请孝安。不缕。

以上两札显系段玉裁获读《足征记》之后,向刘台拱推荐。刘盼遂将两札都系于嘉庆七年壬戌,理由是第二十八书中提到“辛酉、壬戌之间”作的《释拜》,第二十九书说“哀痛稍暇”,是指“嘉庆七年十月初三日,端临继母钟氏卒”。陈鸿森则认为两信均应系于嘉庆六年,因为第二十八书云“日前闻金五先生道山之信”,而金榜卒于嘉庆六年六月十一日;至于第二十九书,陈先生检核原信墨迹,发现末尾署有“冬月二十六”字样,又据阮元嘉庆六年诗作知,顾广圻嘉庆六年冬已至杭州,信中既有“近日亦荐顾千里、徐心田(养源)两君”之语,自然当作于嘉庆六年之冬。王华宝支持刘盼遂之说,将第二十八书系于嘉庆七年春,第二十九书系于嘉庆七年冬。理由是,“金榜去世的时间,与段氏获悉的时间未必一致,故‘日前闻’只能泛指金榜去世以后的时间,不可确指嘉庆六年。故仍按刘说,置于七年”;而第二十九书中有“去年春病甚,作书请王伯申踵完”之语,指段氏致书王引之请求续撰《说文注》一事,亦见于“与刘端临第二十七书”(以下简称“第二十七书”)。第二十七书中还提到“接奉老伯大人行述”云云,据刘文兴《刘端临先生年谱》知,刘台拱父刘世谟卒于嘉庆六年二月初一,如此则第二十七书作于嘉庆六年。王先生据此认为,第二十九书既然称致书王引之在“去年春”,则第二十九书一定作于第二十七书之次年,即为嘉庆七年。

在系年问题上,陈鸿森的嘉庆六年说确实与段玉裁的其他信札存在龃龉不合的问题,但王华宝对陈鸿森说法的反驳在理由上并不充分,且将第二十八书置于嘉庆七年春,也不准确。

实际上,第二十八书、第二十九书均应作于嘉庆七年冬。段玉裁在给刘台拱的多通信中都提及自己注释《说文》的进度,正好可以提供一个绝佳的时间参照:

第二十六书:入冬来,贱体大好,今年《说文》稿成百四十页,第九篇已发轫矣。

第二十七书:《说文》注恐难成,意欲请王伯申终其事,未识能允许否。

第二十八书:裁精力大衰,拙著恐不能成。

第二十九书:弟衰迈之至,《说文》尚缺十卷,去年春病甚,作书请王伯申踵完,伯申杳无回书;今年一年,《说文》仅成三页。

按,《说文解字》共十五篇,段注将各篇分为上下,又出于篇幅考虑,将第八篇上下合为一卷,第十一篇上析为两卷,总计三十卷。其第二十六书作于嘉庆五年年底,此时《说文注》已开始了第九篇(即卷十六、十七)的撰作。而段玉裁作第二十九书时,在“今年一年”“仅成三页”的情况下,《说文注》仍然完成了二十卷。如此说来,第二十九书只能作于嘉庆七年的冬月二十六日。也就是说,段玉裁在嘉庆六年至少应该完成了《说文》第九、第十两篇共四卷的注释。因此陈鸿森将第二十八书(有“裁精力大衰,拙著恐不能成”的喟叹)系于嘉庆六年显然也是不合理的。而刘盼遂、王华宝将第二十八书系于嘉庆七年春,则未虑及札中有“自秋至今”一句。且段玉裁在第二十八书结尾处向刘台拱推荐程瑶田《仪礼丧服文足征记》“最精”“不可不读”,并说“如未见,可急索之”,而在第二十九书开头又提到“所索易田书,已嘱阮公便致”。这两段话显然前后相承:由于段玉裁的推荐,刘台拱才向段玉裁求书,段玉裁遂转托阮元代寄。

明确了第二十八书、第二十九书均作于嘉庆七年冬,对于确定段玉裁致徐养原札的写作时间,有莫大的帮助。段玉裁致徐养原札中提到,“《丧服》经传,近日程易田先生大阐其旨,书已刻成”,应当不早于嘉庆七年夏该书刻成。而据第二十八书知,本年冬段玉载已获读该书,故有可能写信告知徐养原这个消息。

由于第二十九书写到,段氏推荐顾广圻和徐养原代替自己承担《校勘记》的总校工作,此事也发生在嘉庆七年年末。段玉裁致徐养原札中,起首即称“得梦华寄到尊制《仪礼》”,说明段氏撰写此信时,徐养原刚刚将《仪礼注疏》校勘完成。可知徐养原已于此信前完成了《仪礼注疏校勘记》的初稿,段氏才会在年终推荐他来代替自己分担审订《校勘记》之事。

徐养原究竟在嘉庆七年的哪个时间段完成了《仪礼注疏》校勘,并无明确记载;顾广圻的一段话或可作为参考:顾氏在嘉庆七年六月初七日跋宋刻本《仪礼要义》称,“中丞阮公将为十三经作《考证》一书,任《仪礼》者为德清徐君新田,新田与九能有姻亲,曾传钞是书,近日复从余所持旧校景德本去,临出一部”。如果徐养原在嘉庆七年内才从顾广圻处临出顾校《仪礼》疏文,那么他完成校勘的时间应当不会太早,至少应在嘉庆七年的秋冬时节。

至此,可以根据段玉裁以上几通书札推断,徐养原在嘉庆五年之后参与了阮元经局的校勘工作,起先分任《仪礼注疏》校勘,至嘉庆七年下半年完成初稿,并因此被段玉裁推荐转任《十三经注疏校勘记》的总校,但此事并未达成,于是转而分任《尚书注疏》的校勘,直至阮氏《校勘记》全部完成。

三、段玉裁在经局中的角色

上节考察这封书信的写作时间,可以了解徐养原在阮元经局中的工作经历,同时也会引发我们对于段玉裁在经局校勘工作中所扮演角色的思考。对于段玉裁在经局校勘中是否总任其事,学者之间亦有争议。简单来说,汪绍楹认为《校勘记》编纂“段氏主其事,纪载无明文”,但段玉裁却是事实上的主持者,此说在学者中影响最大,大量研究均沿用这一说法;日本学者关口顺则认为,汪先生“所举的旁证缺少说服力,‘段氏主持说’难以成立”,但并没有对这一观点进行更加深入的辨析。当然,段玉裁在经局中无疑有重要影响力,汪先生与关口先生争议的焦点可能在于,段玉裁在《校勘记》编纂过程中参与程度如何,《校勘记》的编纂体例是否代表了段玉裁的构想,《校勘记》最终呈现出来的是不是段玉裁所认可的结论?

清代学者对此问题的认识,大体与汪绍楹相近。以往围绕《校勘记》,一直存在段玉裁在《毛诗注疏校勘记》中恣意驳斥顾广圻,以及隐没惠栋校勘的传说,见于萧穆《记方植之先生临卢抱经手校十三经注疏》。萧穆在文中引用方东树批校称:

阮序“臣复定其是非”,按严云,“臣复定其是非”,此语专为段氏驳《诗经》而设,因以施于群序云尔。按《校刊记》成,芸台寄与段懋堂复校,段见顾所校《诗经》引用段说未著其名,怒之,于顾所定,肆行驳斥,随即寄粤付凌姓司刻事者开雕,而阮与顾皆不知也。故今《诗经》独不成体。此事当时无人知者,后世无论矣。乙酉八月,严厚民杰见告,盖以后诸经乃严亲赍至苏共段同校者也……段氏每盗惠氏之说,阮氏即载之,何也?盖阮为此记成,就正于段,故段多入己说,以掩前人而取名耳。又所改原文多不顺适,真小人哉。以上植之先生批校记。

从方东树对严杰之说的转述来看,段玉裁似乎对《校勘记》定稿的影响仅次于阮元,至少在方东树眼中,段玉裁极大程度影响了《校勘记》的取舍。今天所见《毛诗注疏校勘记》中,确实存在加“〇”后的补充校语否定原校意见的情况,据袁媛统计,共有108处之多,也可以印证方氏之说。方东树的这段论述,基本可以代表清人对于《校勘记》编纂的理解,即阮元是《校勘记》的组织者,而段玉裁是实际工作中的主持人。

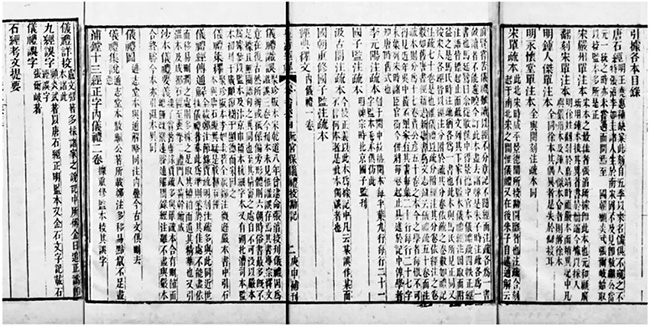

但段玉裁致徐养原札却提供了不一样的信息。段玉裁就徐养原《仪礼注疏校勘记》提出两方面意见:一为目录及参考版本体式,二为具体文字校勘。在具体文字校勘方面,段氏所列三点之中,“子夏传”及“小功之缕”两处,今本《仪礼注疏校勘记》都照录段氏意见。而第三点,即《丧服》经文中两见“恶笄有首”,段玉裁认为应从《传》文作“笄有首”,却并未被徐养原采纳。更为突出者,是段玉裁针对各本目录提出的建议,即札中“目录之式”云云一段,核以学海堂刻本《仪礼注疏校勘记》所开列版本目录的体例(见图2),与其建议,大异其趣:

图2

《仪礼注疏校勘记》“引据各本目录”并未按照段玉裁的建议分列标题,且《经典释文》和《仪礼要义》均为单列,并未附于经注本和单疏本之后。值得注意的是,《校勘记》因各经版本情况不同,故各经之前开列的“引据各本目录”并没有统一体式,各本如何排列,应当是由各经的分校者来决定的。而与段玉裁构想相近的,是负责《周礼注疏校勘记》的臧庸。臧庸在其“引据各本目录”中按照“单经本”“经注本”“注疏本”(其时未见单疏本《周礼疏》,故无“单疏本”一类)分列,而将“《经典释文·周礼音义》二卷”置于“经注本”之下。由此可以猜测,在徐养原通过何元锡交与段玉裁的校勘初稿中,他所开具的“引据各本目录”与今天所见《仪礼注疏校勘记》文选楼、学海堂诸本是一致的,段玉裁对此提出了修改建议,徐养原并未接受。段玉裁还建议补入两个版本:李如圭《集释》(聚珍版)和汪文盛刻《仪礼注疏》,对比阮刻本可知,徐养原将李如圭《仪礼集释》聚珍版补入,而未涉及汪文盛刻本,有可能是校勘时并没有参考这一版本。李开升的研究表明,汪文盛本应据陈凤梧本翻刻,故其文字与闽本、毛本一脉相承。徐养原的校勘没有采用这一版本,对于校勘记的质量不会有严重影响。

此外,段玉裁本人曾以毛本《仪礼注疏》为底本,对《仪礼》经注文进行过校订,也兼及疏文,其校语被周锡瓒过录在另一部毛本《仪礼注疏》之上,现藏于国家图书馆(索书号:10642)。与徐养原所作校勘记比对就会发现,相当一部分段校成果并未被《仪礼注疏校勘记》吸纳。这也说明,尽管在阮元经局之中,分校人完成的校勘记初稿会先请段玉裁审订,段玉裁也会给出一些修改意见,但最终定稿的决定权仍然在分校人或后来主要负责审定工作的严杰手中。至于段玉裁能够对《毛诗注疏校勘记》增补批驳,恐怕还是与顾广圻退出经局,不再参与《校勘记》编纂有关。

回头再来看前引段玉裁“与刘端临第二十九书”。他提出“近日亦荐顾千里、徐心田(养源)两君而辞之”,实际上此时顾广圻与经局同侪关系早已破裂,在是年九月的《重有感》中写下“但存博士同门蔽,况有高人割席猜”之句,而段玉裁对此似乎无所察觉,还在推荐顾广圻继续参与这一工作。最终顾氏年底返回苏州,而徐养原也未参与总校一事。这不禁让人怀疑,段玉裁对于经局中的情况到底掌握到什么程度,尤其是在人事安排方面,到底有多大的权限。此后嘉庆八年六月段父去世,段玉裁归葬金坛后居家守制,实际上也远离了经局的校勘工作。回顾段玉裁在杭州的这段经历,他于嘉庆六年五月到杭州,至嘉庆八年六月离去,共二年有余。从现有文献材料来看,段玉裁与其说是经局校勘的主持者,毋宁说是《校勘记》编纂的顾问,他主要的工作就如致徐养原札中所述,“略识红字数个于简端”,对分校诸稿进行修订补充,包括对各篇序文进行修改润色。而从《周易注疏校勘记》稿本来看,段玉裁所补充的内容并不很多,徐养原《仪礼注疏校勘记》的情况应当与此类似。此后段氏为《校勘记》所作的工作,主要为作于嘉庆八年冬至日的《春秋左传校勘记目录序》,及嘉庆十三年八月的《十三经注疏释文校勘记序》。后者的撰写已在文选楼本初刻之后,不必多说;前者则未必真出自段氏之手。以段玉裁致徐养原札中内容类推,此序初稿仍为严杰所作,而段玉裁可能只作了修改润色。段玉裁将此序收入《经韵楼集》,很可能是因为严杰作《左传注疏校勘记》本于陈树华《春秋内传考正》,而此书得自段玉裁移录之副本。段氏序与今本《左传注疏校勘记序》文字出入最大的部分,恰恰是段氏序详记陈树华著《春秋内传考正》及评价,而今本序则止记陈著之名,其余一笔带过。

在这样的背景下再来看段玉裁嘉庆九年给王念孙的信中所说,“唯恨前此三年,为人作嫁衣而不自作,致此时拙著不能成矣,所谓一个错也”,恐怕只是对自己尚未完成《说文解字注》的遁词,绝非真实情况。根据段氏与刘台拱诸札推算,他在嘉庆七年重病之后,“《说文》尚缺十卷”,到嘉庆十年春则称“去冬于阮公书毕,乃料《说文》,未注之五卷,不识能成否”,是段玉裁在嘉庆八年、九年的两年间,又继续完成五卷《说文注》。考虑到段氏晚年的健康状况和他此前的工作进度,两年完成五卷《说文注》并不算慢;而将此责任推给《校勘记》,仿佛是因为主持校勘工作而耽误了自己的著述大业,只是段玉裁的一面之辞,不可轻易凭信。

综上所述,根据段玉裁致徐养原札及其他相关文献判断,段玉裁虽然是《校勘记》名义上的主持者,但至少在实际工作中,他没有表现出一个主持者应当具有的权限,也没有对编纂体例产生直接的影响。

结 语

作为清代学术史上的煌煌巨帙,阮元主持的《十三经注疏校勘记》为此后的经书校勘树立了标准,具有典范性的意义,影响到后来经部版本学及校勘学的研究。近年来,借国家图书馆入藏李锐《周易注疏校勘记》稿本及清本的契机,学界对于阮元《校勘记》成书过程的认识有了巨大飞跃。然而不同阶段的《校勘记》文本只是经局工作的结果,我们还渴望获知有关经局工作过程的更多细节。对于学术史研究者而言,后者无疑是更具吸引力和挑战性的问题。因为经局中的人事关系,特别是围绕段玉裁展开的段顾之争,已经给学术史带来大量的话题,而徐养原又恰恰是在清人的学术史叙述中被忽视的人物,其在经局期间的经历,也需要更多新材料来填充。从这一层面来说,故宫博物院藏段玉裁致徐养原札,无疑提供了更多经局工作的细节,让我们可以跳出《校勘记》的文本比勘,从另一个侧面来看待《校勘记》的成书。

当然,这封信能够提供的信息也是有限的,幸好段玉裁在给刘台拱、王念孙的信中也都提到自己在经局中的情况。把段玉裁若干通信中的内容用拼图的方式拼在一起,就可以得出段玉裁在经局之中活动的剪影——段玉裁固然在经局中拥有极高地位,也做了些修订工作,但似乎与我们所理解的那种重大项目主持者仍存在一定的差距。至少在徐养原的目录体例和版本罗列中,没有看到段玉裁有决定权,而在人事安排上亦如此。在总校工作上,段玉裁的作用远不如严杰,而《校勘记》亦不能视为段玉裁学术观点的体现。目前或许只能罗列出这样一些现象,来让大家对以往的固有结论进行些许反思,也期待今后能有更多新材料被发掘出来,为未来更加深入的讨论拓展更大空间。

【作者简介】华喆,北京师范大学历史学院教授。研究方向:中国经学史。赵彦楠,故宫博物院宫廷历史部馆员。研究方向:清史。

本文发表于《文献》2025年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|