内容摘要:清代前中期,人口激增,生育问题因关乎妇儿生命安全和人口繁衍而广受关注。以普及生育知识为宗旨的医学读物《达生编》,内容简洁,观点鲜明,1715年问世后不久便风行南北、流播海外。18世纪中后期,《达生编》的传播范围明显扩大,受众基本已遍及社会各阶层,并在专业圈和非专业圈都赢得良好口碑,成为公认的产科经典。19世纪,《达生编》经历了“善书化”的过程,不仅收录许多劝善文本,而且成为善人印送的热门医书,促使生育知识作为劝善知识广泛流传于社会。与此同时,《达生编》逐步进入清人日常生活,频繁出现在女性生产、女教乃至日常语言表达等情境中,成为理解清代社会的生命、生活及其相关知识与文化的一面透镜。

关键词:《达生编》;生育手册;中医知识史;善书;女性生命史

引 言

宋代以来,妇产科医书不断增多,像《产育宝庆方》《卫生家宝产科备要》《妇人大全良方》《胎产秘书》《产宝百问》《万氏女科》《济阴纲目》等名家名著,在明清时期得到多次刊刻,影响广泛。吊诡的是,由一位非专业医家编撰于康熙五十四年(1715),只有万余字的通俗医学读物《达生编》竟在群书中脱颖而出,成为清代乃至整个中国古代出版次数最多(现存版本达150余种)、流行极广、影响巨大的产科医书。非但如此,该书至晚在18世纪70年代便已传入日本,又于19世纪传入朝鲜和俄国,晚清民国时期更是受到来华西人关注,先后被英国伦敦会医学传教士雒魏林(William Lockhart)、美国长老会医学传教士嘉约翰(John Glasgow Kerr)、德国医疗传教士汉斯·高普(Hans Gaupp)等译介到西方,成为当时为数不多的被外译的中医书籍,是中医产科知识西传和中西医碰撞交汇的重要见证。

对于这样一本曾经盛行的大众医学读物,目前学界的研究基本集中在该书的相关史实考证、主要内容及特色、对产科学的贡献、现代医学价值等方面,并未关注此书的媒介属性,及其传播、接受的历史情境和社会文化效应。近年来,随着性别史、医疗社会史研究的深入发展,《达生编》引起不少国外学者的关注。他们注重从新的社会文化视角探讨《达生编》及其相应的生育知识的传播对女性生产和生活的影响,以及背后所反映的权力关系和性别秩序,其中以美国学者费侠莉(Charlotte Furth)、吴懿礼(Yi-Li Wu)和韩国学者俞莲实为代表,从更多元的视角看待传统社会的生育读物。但上述研究对《达生编》的传播历程、专业和非专业读者的阅读与接受情况,及其在医学和社会文化领域产生的广泛影响等的探讨很有限。

在以《达生编》为典型案例,思考和研究清代以来生育知识的生产、传播、接受、社会效应及其关涉的清代生育状况、人口增长等问题时,仍面临诸多困惑。比如,《达生编》如何在宋以降妇产科医书持续涌现且名家名作众多的背景下实现了传播上的突破?《达生编》在专业人士和非专业人士心目中的地位如何,在哪些情境下和何种程度上作用于人们的医疗实践?以《达生编》为代表的大众生育医学读物对清代人口再生产究竟起到何种作用?解答这些疑问,可为研究明清时期通俗医学读物盛行的社会文化现象探寻路径、作出示范。因此,本文对《达生编》这一典型产科医书进行个案研究,从文本和实践两个层面梳理该书的编撰、传播、阅读等问题,揭示清代生育行为、人口繁衍、妇婴事业等方面的知识生产背景,为学界从历史的角度探究医学文本、医学知识和医疗实践的互渗与互动提供思路,助益于中医知识史和生命史研究。

一、《达生编》的编纂缘由与文本特色

据考证,《达生编》所署“亟斋居士”,实际是该书作者叶风的号。叶风,生卒年不详,生活于康熙晚期至乾隆中期,安徽休宁人,寓居安徽霍山县。擅诗文,通医术,于康熙五十四年在南昌府担任幕僚。不久,他因厌恶官场乱象而隐于医。他的传世作品,除少量诗文外,主要是妇婴医疗保健方面的医书,包括《达生编》(又称《达生篇》)、《保生编》(又称《保生篇》)、《胎产良方》《儿女至宝》《亟斋急应奇方》等。

文人士大夫在读书做官之余了解医学知识、编撰医书,是宋代以降颇为流行的一种现象,尤其是在明清时期,习医、业医已成为众多科举失败或官场失意的文人学士的重要选择。因此,作为幕僚的叶风编撰《达生编》不足为奇。当然,叶风编写此书亦有其主观动机和现实关怀。叶风观察到,“今之世,往往以难产闻者”,认为难产是人为干预的结果,“而难产则为人患,人患不殄则归之于天,天何尤乎?亦唯求之人事而已”,只有纠正人的行为才能避免难产。但是,长期以来,社会上处理难产的方法“或专精方药,而未及其所以然,或略一及之,而未竟其旨,倘非究心有素之人,未易明而用之也,仓卒之际,殊难得力”,因此,叶风希望通过《达生编》来阐明和宣扬胎产的自然特性,以便人们“平日可以预防,临时可以应急”。简言之,在18世纪初,作为基层士人的叶风,在生活中经常听闻妇女难产现象,面对这一问题,以往的经验通常主张通过服药来解决,而叶风则希望通过普及自然分娩观和基本生育知识,引导大家以另外一种思路和方法来应对。

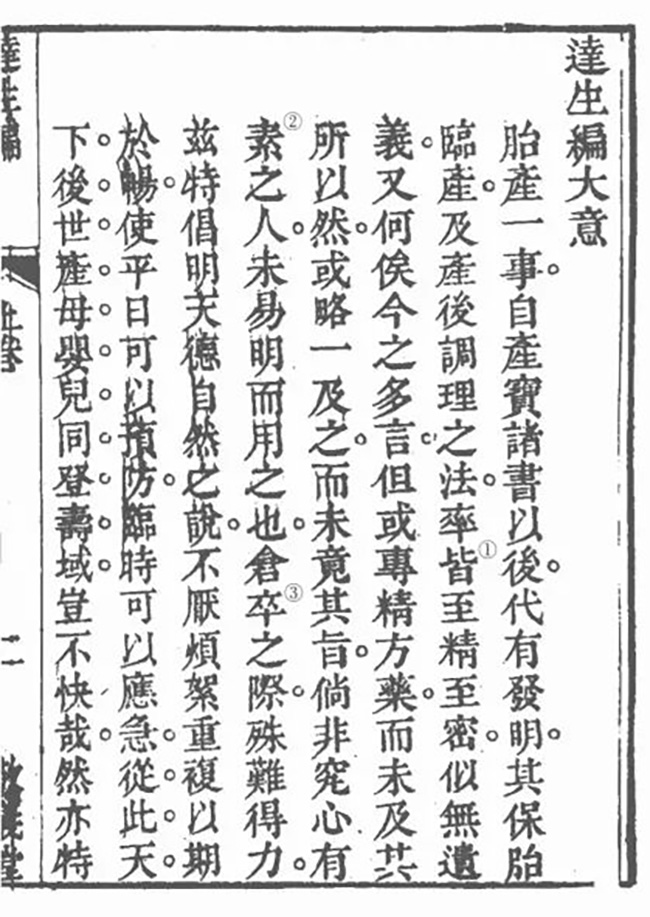

清乾隆三十九年敬义堂刻本《达生编》

《达生编》二卷,在文本形制和篇章编排上,除“小引”和“大意”外,共包括原生、临产、宜忌、试痛、验案、保胎、小产、产后、胎死腹中、胞衣不下、乳少、格言、方药十多个部分;其中,原生、临产、试痛、保胎、产后、方药是全书重点,其他只有数条。值得注意的是,作者特意将“临产”置于前面,希望起到“以切要者载之首篇,且令开门见山,人人熟习,专意行持,自可无误”的效果,而读者如果想在平时讲说《达生编》,“不妨从保胎顺序看之也”。因此,《达生编》可谓一本规模小、篇幅短、经过精心设计编排的生育手册,后来很多人称其为《达生篇》,应是这种特征的反映。

在内容、体裁和语言上,《达生编》则具有鲜明的简易性和通俗性。该书主要论述胎产常识、保胎方法、临产注意事项、难产诸证的应对方法、产后调护等内容,紧紧围绕女性分娩前后涉及的重要环节展开,内容集中且简明扼要。赵之谦《大生要旨序》曾评论称,宋以降不少产科医书“卷帙繁重,词旨隐奥,书既不易得,得之亦不易读”,而《达生编》“为说约简,称最善本”。其中,“临产六字真言”(又称“临产六字诀”)最具代表性——这一点被后世众多医家、学者所宗,也是《达生编》留给人们的最鲜明记忆。作者将临产时的关键技巧和规范概括为“睡,忍痛,慢临盆”六个言简意赅、便于记诵的字句,使得《达生编》的内容更为紧凑、凝练而又不失临床操作性。

在体裁上,《达生编》正文多处采用一问一答的“问答体”组织编排主要内容、表达重要观点,给读者创造了较好的阅读体验,即注重知识传播的情境性和读者接受的便利性,试举几处:

或曰:稳婆不必用乎?曰:既有此辈,亦不能不用,但要我用他,不可他用我。全凭自家作主,不可听命于彼耳。

或问:临时有经验之药亦可用否?曰:不用。从前奇方,莫过鼠肾兔脑丸,今时盛行,莫过回生丹。非谓其不效而不用也,总用不着耳。既不用力,又不动手,又有睡法佐之,他自会生,何消用药?纵有不顺,睡为上策。

这种问答体其实服务于作者撰著《达生编》的目的——普及自然分娩观和基本生育知识,在形式上减少读者的阅读障碍,且围绕读者最感兴趣或在女性生育过程中最有可能遇到的情况展开叙述。

在语言上,作者通篇使用的是接近口语化的词句来表达自己的思想主张和描述各种技艺、疗法等,甚至在行文中还用了不少俗语:

初觉腹疼,先自家拿稳主意,要晓得此是人生必然之理,极容易之事,不必惊慌。但看疼一阵不了,又疼,一连五七阵,渐疼渐紧,此是要生。

切忌在房中大惊小怪,交头接耳,咨嗟叹息,皆能令其忧疑扰乱,以致误事。

房中宜安静如常,不得当面求神许愿,叫天叫地。

这样的行文风格贴合民众生活,正如作者所言:“此编言语俚俗,未免见笑大方,但原为妇人而设,识字者固不必言,不识字者,令人诵之,皆可通晓。”

《达生编》中的思想和观点,亦是其特色之一,主要有二。一是关于女性生产的总体认识,《达生编》主张顺应天地自然之理,倡导自然分娩,最大限度地避免人为干预(如服用药物、听从稳婆等),即所谓“瓜熟蒂落”“水到渠成”。这种较为鲜明和彻底的自然分娩观,在很大程度上不同于产科的主流趋向。二是关于分娩,《达生编》总结出“睡,忍痛,慢临盆”这一后人口耳相传的“六字真言”,“睡”指的是保养精神、蓄养体力,消除紧张情绪;“忍痛”指的是产妇要消除恐惧心理,对分娩中的疼痛有正确的认识;“慢临盆”指的是生产时要掌握好用力的时机,不能轻易临盆用力。

综上,《达生编》以普及自然分娩观和基本生育知识为主要目标,为此,作者在篇幅、内容、体裁、语言、观点等方面努力创造出易于传播的文本和适合不同层次读者阅读的体验。

二、经典的形成:18世纪中后期《达生编》的传播与接受

无论是现代的医史研究与书写,还是关于《达生编》的专门考索,都会提到该书流传广泛、影响很大、深受欢迎。但《达生编》究竟如何从一位不知名的幕僚编撰的一本通俗医学读物转变为众所周知的产科经典,现有研究并未给出令人满意的答案。事实上,《达生编》在出版后的二十年内并未受到太多关注,有关这一阶段的史料不多,且相关记载残缺不全。雍正五年(1727),亳州同知杜芾将不久前得到的《达生编》重刊,希望它能够广泛传播,因为他被《达生编》的理念和疗法所吸引:“上策六字真言,诚为临产要诀,中间反复详明,指譬切当,总不过顺其本然之性;下策保胎杂记,服饵诸方,亦皆平实无奇,为保命顺性之本。若诚信而行之,则人人各顺其性,各保其生,而天下无难产之厄矣。所谓先生如达,无灾无害者,不在是乎!”杜芾如何得到的《达生编》,现今无从考证。到雍正七年,苏州沈元瑞刊刻周垣综《颐生秘旨》一书时提到自己曾“刊布《丹方汇编》《达生编》诸书于世”,希望为解决缺医少药的问题出一份力。沈元瑞其人其事,现今无从知晓。不过,沈元瑞裕麟堂刊印的《丹方汇编》保留至今,该书又称《经验丹方汇编》,是由湖州吴兴人钱峻于康熙四十六年(1707)编撰而成,1717年,沈元瑞重刻此书。因此,结合沈元瑞的自述,《达生编》应是他在1717年与《丹方汇编》一同刊印的,只不过这一版本没有流传下来。

虽然这些人物的经历和重刻《达生编》的具体细节模糊不清,但可以推断,《达生编》出版后不久便得到一些人的积极肯定和传扬,且在第二年就传入江南地区出版业中心之一的苏州,这无疑为该书之后流传开来奠定了基础。

18世纪中叶至19世纪中叶,中国人口迎来大增长,增加2亿有余。而《达生编》在此阶段的出版也持续且快速增加,现存的版本中,1750年以前的有4种,1750年至1850年的则有38种。若以30年为统计单位,《达生编》版本的数量如表1所示:

可见,从18世纪中后期开始,《达生编》的出版呈现持续增长态势,并在19世纪达到顶峰,其版本占比高于60%(现存版本中有97种出现在1800—1900年间)。综合上述数据可知,清代人口快速增长与《达生编》出版之间存在一定的相互促进和呼应关系。这一点亦可从《达生编》在当时得到较为广泛的流传、阅读和使用得到印证,其影响力不断增强,促使其由普通的通俗读物向产科经典文本转化。

(一)《达生编》对生育知识生产、生育实践的影响及其传播范围的持续扩大

一是《达生编》的文本示范效应和生育知识再生产的带动作用显著。在约五十年的时间里,《达生编》的多种衍生版本出现,如《增订达生编》《达生编增补》《应急达生编》《产家达生编》《达生全编》《广达生编》等,它们将《达生编》作为取材来源、剪裁对象、创作起点等,进行产科文本创作和生育知识生产,即如乾隆二年(1737)王敬山所言:“与吴子琢峰、沈子楞香博采群书,共相参订,择其症之最紧要与方之最灵应者纂辑类集,并取原编细加删定。”此外,《达生编》也被收入多种丛书中,如《胎产集要》《医林指月》《慈幼新书三种》《梦草亭医书三种》《妇婴至宝》等。这些衍生本和丛书本的出现,实际上为《达生编》中生育知识的再生产和复次传播提供了多个并存的开放性和共享性平台,对《达生编》实现经典化无疑是一种重要推动力量。

首先,《达生编》衍生版本的作者身份多样。他们中的多数来自士人阶层,或具有医学修养,或对医学抱有兴趣,或希望借助编撰和传播医书来实现“济世”理想。在社会公共舆论空间掌握话语权的士人群体往往将医学治病救人的功能融入儒家仁爱济世的价值理念中,参与生育知识的再生产活动,即如“聿将原本付剞劂氏,广为播扬,以冀世之临盆者尽诵诞弥厥月之章”、“吾愿心怀保赤者流布此书,则天下之产母、婴儿同登寿域,而著是者亟亟之本意,亦以不负云”之类的话语,在《达生编》不同版本刊印时的序言中十分流行。可以说,士人借医学、医书来彰显其天下关怀的观念与行为,是《达生编》得以在士林中传播,并得到精英认可的重要支撑,也为《达生编》的经典化建构注入一股文化动力。

其次,在《达生编》的基础上参与文本创作和知识生产的门槛较低。比较不同版本的《达生编》可以发现,这些衍生版本在内容上与《达生编》没有显著差别,基本都是在某些章节进行局部的补充、修订,或在《达生编》原书后附录一些医论、医方等。而且这些补充、修订、附录的内容大多是作者从其他医书摘录而来,如《达生全编》《广达生编》;有的甚至只作了简单修订、更改书名、加入重刊序言,便重新出版流通,如《应急达生编》《产家达生编》。而衍生版本在理论上有可能被不断征引、复制、删订,一些产科医书正是在《达生编》衍生版本的基础上编辑而成,如乾隆年间,周毓龄编撰《广达生编》,到了道光年间,其子周登庸又在此基础上择要分类纂辑,编成《广达生编全》(又称《续广达生编》)。文本的不断增殖、翻新,正是生育知识得到丰富、筛选、传承、传播的过程。

最后,在《达生编》启发下创新生育知识的现象同样在此阶段增多。比如,岭南著名道医陈复正,擅长儿科疾病治疗,于乾隆十五年(1750)完成《幼幼集成》一书,在谈及女性分娩问题时,他在《达生编》的“六字真言”启发下创造出“三字宝”——“未离经”,用来判断分娩时机、指导分娩实践,并宣称“较六字真言,更为亲切”。无独有偶,乾嘉时期,宋永岳仿效《聊斋志异》写就《志异续编》一书,专门记录民间怪闻异事。其中的一则故事后对分娩的阐发与《达生编》倡导的自然分娩观如出一辙,并在《达生编》“六字真言”的启发下,借助神仙口吻提出“六字诀”——“不作意,任自然”。

《达生编》在上述三方面体现出的开放性、共享性,是一般医书较难具备的,再加上其文本简易、通俗、实用,使得《达生编》在产科医书创作上发挥了较大的带动作用,而且在推动生育知识创新方面也产生了明显的示范效应。

二是《达生编》在女性生育实践中得到愈加广泛地应用。《达生编》及其诸多衍生版本以及受《达生编》启发创作的文本、知识,为致力于推广普及生育知识的专业人士或非专业人士创造了一种通俗性生育文本和知识生产与传播的亚生态。而这一亚生态基本靠通俗、实用、贴近大众需求、疗效好等立足和发展,使得《达生编》在坚实的实践基础上走向经典化。

试看同一时期中东部、南方、北方共四个省份的事例。乾隆八年(1743),湖南人李邦桂在长沙获得一本《达生编》,带回家后“对人演说,屡试辄验”。李邦桂的妹妹看到此书,“闻其果善本也,而世不多有”,希望重刻此书。李邦桂考虑到妹妹年轻时已经守寡,且平时乐善好施,于是在次年“重刊是编,刷印行世”。

乾隆十三年,广西容县县尉范良佐重刻《达生编》,并赠送给另外一位官员一本。次年,这位官员回到家乡后,“凡闻乡党有难产者,捡阅此编,因病授方,无不应验”。两年后,这位官员到两广地区赴任,“历经桂、柳、太、镇等府,自同寅以及绅士庶民知余有此编者,随症求方”,在华南地区多地依据《达生编》帮助许多人治疗难产。

乾隆年间,安徽歙县一位善人的第一任妻子遭遇产厄,“为庸医所误,竟至不起”,后来,他得到《达生编》一书,当第二任妻子妊娠时,“遵方服药,果如达生之易”。因此,他非常高兴,于乾隆三十七年编辑出版《达生全编》一书。

乾隆四十年,山西祁县人阎霈的四子在北京参加会试期间获得一本《达生编》,将其带回家,“凡乡党有难产之症,即随症寻方,按方施药,无不神效”。

四个事例发生在不同的时空中,但情节类似,足以说明《达生编》已成为很多地方应对难产问题的重要医疗资源,且在实践中收到了令人满意的效果,以至于人们用“辄验”“无不神效”等词汇来描述其作用。

此外,《达生编》在18世纪后期也成为王室贵族、文人士大夫的重要藏书之一。怡亲王府收藏有多种版本的《达生编》,且是其收藏的为数不多的医书之一。乾隆四十年(1775),在文字狱“澹归和尚《遍行堂集》”案件中,画家高秉的家人被查抄的书籍中有《达生编》,也是为数不多的医书之一。由此可见,《达生编》在18世纪中后期已进入上层精英的生活。

综上可知,无论是精英阶层,还是普通民众,《达生编》都已在女性生育实践中扮演重要角色,良好的疗效为其赢得不错的口碑,也促使其在更多群体和地域流传、普及。

三是《达生编》的传播范围持续扩大。从受众来看,前述诸多案例显示,上至王府,中到文人士大夫,下至普通民众,包括一些女性在内,其实都已了解、接触乃至亲自使用过《达生编》,乾隆年间甚至有稳婆刊刻过《达生编》。而从地理分布来看,十八世纪三四十年代,人们在看到或得到《达生编》时,还有“沅之距浙,道里寥阔,虽寿之枣梨,而流传未广”、“江以南罕有见闻者”的印象;但到了18世纪70年代,有官员指出“《达生编》几遍海内”的情况,虽不无夸大之嫌,但也反映出《达生编》快速流传的趋势。

此外,18世纪后期,《达生编》也东传日本,成为日本妇产科医家创作产科医书的重要参考书。日本安永三年(1774),浪速木孔恭校订《达生篇》,由浪华书肆柳原喜兵卫刊行,名为《产家达生篇》。日本明和二年(1765),著名妇产科医家贺川玄悦出版《产论》(又称《子玄子产论》)。到安永四年,贺川玄悦的养子贺川玄迪在《产论》基础上完成《产论翼》,书中引述了《达生编》的内容。时至宽政七年(1795),日本汉方医学家片仓元周在参考《产论》《产论翼》等书的基础上编撰《产科发蒙》一书,其中引用并讨论了《达生编》中关于孕妇用布条缠腰以利于顺产的方法,以及关于倒生、横生情况如何应对和处置的主张。《达生编》究竟如何传入日本,现无从考证。不过,《达生编》在18世纪后期传入日本,并对日本产科学产生实质性影响,进一步表明该书的传播范围、知名度、影响力在当时已经达到相当的广度与高度。

(二)《达生编》在清代士林中的反响

与这种普及化趋势相伴随,《达生编》的社会认同度也水涨船高。首先是在士林的传播与接受。士人阅读《达生编》,较为关注其疗效、文本特征、适用性,以及该书潜在的社会效益。士人虽常常积累医药知识,但遇到危急情况,未必能够给出可行的方案,因此,《达生编》最初得到士林的认可,可能正是其疗效显著。《达生编》中专门设置“验案”一节,作者举出5个成功应对难产的案例,以此证明他的主张、疗法都是可靠的,而这5个案例中有3个都可以确定是士人家庭。前文所举多个事例中的士人,正是见识到《达生编》的疗效后,才决定将其重新出版和刷印传播。从社会认同的角度来看,这些实实在在的案例无疑具有较强的直观性和说服力,士人对《达生编》的信任感也就随之建立起来。

除疗效外,《达生编》适合推广普及,也是深得士人青睐的重要原因。《达生编》适合普通民众甚至所有面临生育问题的家庭这一认知,在士人的阅读感受和阅读期待中被反复确认:

《达生编》一书,专慎人事,不仗药物,富贵贫贱,城市荒村,皆可通行,能预调者依此而行,固为万全,即不能预调者,遵而行之,亦可应一时之急,转祸为福,此《达生编》之所以为尽善也。

使通郡合邑家宝其书,平时熟习讲贯,临期卓有成见,镇之以静,不为愚罔所摇。

《达生编》书简言该,凡有力者,当遍刻送人,凡穷乡僻巷无医者,当各置一册,以备临时之用,亦保产之道也。

他们的用词虽不尽一致,但不约而同表达了同样的观点:《达生编》简易、通俗、实用,是男女老幼、富贵贫贱都可阅读和信赖的产科医书。从阅读史的角度来看,这些话语进一步表明,士人群体了解、学习、掌握生育知识,以及参与生育文本创作和生育知识生产、传播的需求与热情是非常高的,《达生编》正好为人们提供了一种便捷度高、门槛低、收益大的渠道,自然深受社会大众青睐。士人阅读、评论、称赞和传播《达生编》,在很大程度上是基于其济世惠民的潜在社会效益,与儒家倡导的仁爱价值观、士人修齐治平的信念、士人树立爱民形象等高度契合,《达生编》自然也就成为士人实现济世理想的凭借,而士人借助自身的影响力、话语权等,为《达生编》的经典化和普及化创造良好的氛围与条件。而且士人对《达生编》在社会各个阶层传扬的开放态度和实践,使得精英与大众共享着一套生育知识与技艺体系。因此,《达生编》可谓是链接不同阶层、塑造共同生育文化的一种媒介。

(三)《达生编》在专业医家中的反响

十八世纪五六十年代之后,《达生编》也引起众多专业医家的重视。相较于士人群体,专业医家阅读《达生编》时更加注重分析、评论其中的生育知识。乾隆年间,辞官归乡的广东南海人何梦瑶开始习医、业医,并以著书自娱。他在1751年完成的《妇科良方》一书中论述临产问题时,也倡导“月足而产,犹瓜熟则落,自然而然,何忧何虑耶”的自然分娩观,在分娩用力时机和临盆时间的判断方面,何梦瑶称赞《达生编》“最精,当熟读之”,并引述其中“只宜忍痛正身仰卧,以俟其时也”的观点。江苏无锡医家沈金鳌参阅众多医书,经过旁征博引、选精集粹,于1774年前后撰成《妇科玉尺》一书,希望为妇科诸病的诊治寻求规矩准绳。他在临产一节专门撰著“《达生篇》说”一文,引述《达生编》“临产”部分的“六字真言”和关于用药的两段文字。虽然他并未进行任何评论,但从他精挑细选各种医书中的精辟论述和精彩观点这一做法可以看出,《达生编》的一些见解在其心目中可以作为“玉尺”来遵循。

除了征引《达生编》来阐扬自己的认识,也有医家在其书启发下进一步优化或深化对女性生育文本与知识的理解。上海医家唐千顷于1762年完成的《大生要旨》,是继《达生编》后又一盛行的产科医书。他不仅参阅过《达生编》,而且在“胎前篇”引用了《达生编》“小产当慎”的内容,在“临盆篇”更是对“六字真言”进行发挥,重申它们对分娩的重要指导价值。比如,关于“睡”,《大生要旨》中的阐述与《达生编》相差无几,但在《达生编》中,“睡”与“忍痛”是综合在一起论述的,而《大生要旨》将其单列出来,并精减部分文字,便于读者清晰地掌握要点。

非但如此,《达生编》也刺激了不少专业医家对生育知识进行更广泛深入的思考与探索。新安知名医士汪绂阅读《达生编》“胞衣不下”部分后继续集中探讨胞衣不下的几种原因:“胞衣如瓜上余花耳,瓜既熟而蒂已落,脐上余花不患其不枯,是有此理也。若胞衣不下之故,则有因产时感寒气乍凝闭而不出者;有血少津枯,血随胎出已尽,产道遂干而不得出者;有一时气滞者。此不尽临盆太早之故。”江苏常熟医家吴本立则是在阅读《达生编》“小产”部分后,提出小产是因“脏腑损伤,胞系腐烂”的见解,并认为小产后应该服用“补血养气去瘀生新之药”,而非“落胎之药”。

经过以上三类文化实践半个多世纪的持续推动,《达生编》俨然已成为一本社会大众熟悉的产科经典医书,其口碑和作用在专业圈与非专业圈都得到确认与巩固。至18世纪末,《达生编》赢得诸如“临产备用善本,为产家之必要”、“为人父母者,不可不知《达生编》”等赞誉,其经典地位已在人们心目中牢固地树立起来。

三、“众人阅看”:《达生编》的善书化和日用化

成为产科经典的《达生编》,日益受到人们关注和追捧,随之迎来一个出版高峰。在1800—1900年间,除了前文提及的97种版本外,另有10余种衍生本和近20种丛书本先后诞生。也即,《达生编》以每年至少一版的速率在持续出版。即使到了清末,在西方妇产科知识和技术已在中国流行的背景下,依然有专业医家将其改编为“三字达生篇”,希望像《三字经》一样被社会广泛接受,足见该书依然具有稳固的社会基础。在此热潮中,《达生编》及其中的生育知识出现两种新趋向:善书化与日用化。

(一)积德行善:《达生编》融入民间劝善文化

所谓善书化,指的是《达生编》在民间劝善思想和实践的驱动下,逐渐成为善书的一种,发挥着善书与医书的双重功能,并借助善书的流通理念和体系实现更为广泛的传播。善书,是一类以劝善文字规劝民众行善戒恶的通俗读物,出现于宋代,盛行于晚明和清代,以《太上感应篇》(简称《感应篇》)、《文昌帝君阴骘文》(简称《阴骘文》)、《关圣帝君觉世真经》(简称《觉世经》)、《太微仙君功过格》《同善录》《敬信录》等为代表。善书将儒家的忠孝节义、道德内省观念,佛家的因果报应观念和道家的积善销恶观念等糅合在一起,以浅显的道理、通俗的语言和感人的故事教化社会大众。明清时期,许多善书收录各类医方、简易医书等。医书被用于劝善、施善、社会救济等活动,大致始于明末,至清代中后期达到极盛。当时,阴骘、积德获报、因果报应、积善销恶等劝善思想渗透到诸多医书的编撰、刊刻和传播过程中,许多医书也成为“劝善医书”,与善书一同流通,宣扬各类劝善思想,辅助进行社会教化。

吴懿礼、俞莲实、陈腾都曾注意到,民间的劝善思想和施善活动对《达生编》的广泛流传产生了切实影响,但未能揭示劝善文化和实践与《达生编》的内在关联及其发生和演变的机制。实际上,《达生编》出版之初,即已受到劝善思想的影响。叶风明确以“吾人利济为怀,原非求福,然积善余庆,必有攸归,达天德也”的劝善话语劝说大家广泛传播此书,并引用“勿以善小而不为”的俗语,劝导读者不要因为此书短小而忽视其内在价值。叶风的这种期望得到继承和弘扬,18世纪后期,《达生编》的一些衍生本、丛书本、重刻本等,都不断强调传播此书是行善积德的观点。上节已言,永思堂主人遵行《达生编》而顺利得子,“是以愿刊此书”,且当时“幸获同志捐俸助美,共成善举”。在出版《达生全编》之际,他探讨了一番行善积德与《达生编》灵验与否的关系:

且历数古人子孙之繁衍,皆由积德累仁而致,又述天本好生当行放生、人欲长生须戒杀生等语,以广达生之意。推此,则《达生编》之说益信,《达生编》之方益灵。否则,苟德行有亏,阴骘有损,勿谓《达生编》之方术不灵也。果翻然率德改行,行时时之方便,作种种之阴功,感应之机,捷于影响,则《达生编》又无不灵者矣。世之览者,幸勿视余言为弁髦。

显然,这位永思堂主人具有强烈的积德获报观念,在他看来,《达生编》的理念和功能,与天地好生之德是相通的,于是他将《达生编》灵验不灵验与参阅者、使用者有没有好的德行和阴德关联在一起。可见,《达生编》在十八世纪六七十年代已被民间劝善人士用于阐扬劝善思想。不过,这种关系的建构颇为牵强,且《达生编》只被当作积德获报观念的注脚,不具有独立的主体性。但毫无疑问,《达生编》关注生命繁衍的主题,与善书具有相通性,这为它在19世纪实现善书化作了铺垫。

18世纪后期,善人刊刻《达生编》,也有其他蛛丝马迹可循。乾隆三十七年,上海青浦的一些善人共同刊刻《寿世编》一书,开篇是《文昌帝君阴骘文》,接着是《达生篇》《保婴篇》和各科医方。善人王云锦曾和朋友一起募集资金印送至千余部。到了嘉庆二年(1797),王云锦又和黄万程、王俊瞻、程思乐等人在苏州刊印《寿世编》。之后,他们还用剩余的资金整理出版《葆寿集》一书,在收录《寿世编》之外,增辑了妇、儿、内、外等科的医方。相较于《寿世编》,《葆寿集》又增录劝善文《朱夫子治家格言》,因此,它们从主要内容上看仍是医书,但实际是为了教导人们行善。《葆寿集》也明确说道:“是书之辑,原期周急……使乐善之士开卷了然,广其立德之途,慰我赠言之愿。”要言之,一些善人将劝善文辑录在两种医书内,并集资刊印和施送二书,在形式上与刊印和施送善书已无区别,但本质上是借助传播医学知识的名义劝人行善、积累功德。《达生编》被收录在丛书中,且在文本上与劝善文、善书等分录,这都表明《达生编》本身还不具有善书那样独立的劝善功能。

善人刊印《达生编》,拉开了《达生编》善书化的大幕。进入19世纪,《达生编》逐渐在文本、功能、流通方式等方面与善书趋于一致,迎来善书化的鼎盛阶段。

首先,《达生编》成为善男信女印送的热门医书。作为产科经典的《达生编》,备受劝善、施善的主力军——士绅的青睐。上海金山著名的富豪巨族、藏书家族和刻书家族钱氏,好善乐施,其族人曾于19世纪初刊印一些医书,《达生编》便是其中之一。晚清时期,不少士大夫印送《达生编》时往往都是大批量刷印,少则一二十本,多则数千本。慈溪士绅童寄梅,“好刻医书,如《达生编》《验方杂编》,摹印万本,行于人间”。还有的则是接续两三代人印送《达生编》,如常熟恬庄地方志记载:“《达生编》利于生产,杨孝子刊板印送,印多板损,孝子之孙希淦重刊印送。”也有女性印送《达生编》,如光绪年间,信女谢门于氏参阅《达生编》治好了产后疾病,因而“诚心敬刻五十本施送”。此外,许多士绅在劝善、行善时都是将《达生编》与其他善书一同印送,如四川高县庠生魏梦华“乐善好施,常刻送《阴骘文》《达生编》诸书”,江西九江太学生何士林“生平劝人为善”,“印送《科名显报》《达生编》《功过录要》诸书数百本”。

整体而言,刊印、施送《达生编》已成为善人的一种集体性的时髦行为,《达生编》已完全被作为善书频繁出现在民间劝善场域。甚至在许多人看来,《达生编》比一般善书更值得印送,即所谓“较之施诸寻常劝善书文,岂不有关紧要耶”。

其次,《达生编》的诸多重刻本、衍生本阐扬劝善思想,成为名副其实的“劝善医书”。《达生编》的各种版本主要通过两种方式来阐扬劝善思想:一是在封面、扉页等位置书写简明的劝善话语。比如,嘉庆十一年(1806),《达生编》的一个重刻本的内封上写有“翻刻印送者功百倍”“信善者自备纸张工资,布通天下,功德无量”等字样,以积累功德的话语吸引读者传播此书。光绪十六年(1890)出版的《重镌达生编》,扉页上则写有“己若不用,转送他人,切须敬惜字纸,不可污秽此书”,并标有“凡印送者不取板赀”字样。二是在正文之前或之后收录劝善文、灵验案例等。比如,《广达生编》附有“印送《达生编》灵验记”一文,其中写道:“余一友艰嗣,其人好善,刊印《达生编》后连举三子。又一友素有疾,亦印多部广送,渐次康健。由其以生人为念,故获善报也。人能以此有益之书刊送,不惟生意满腔,而后嗣亦必昌达矣。”收录因行善获得福报的故事,在善书中十分常见,也是劝善者的惯常做法,《达生编》收录此类故事,将生育知识与劝善知识熔于一炉,使其在民间社会生活中不单发挥指导妇女分娩的作用,而且具备了善书劝善戒恶的功能。

最后,《达生编》借助诸多善书及其流通理念和体系实现了更为广泛的传播。《达生编》的善书化也是在流通过程中体现出来的。在19世纪的劝善活动中,《达生编》常常被收入各类善书中,且因篇幅短小成为为数不多的被全书收入的医书。比如,道光年间,善人李承福汇纂的善书类书《同善录》,辑录善书达285种,其中就包括《达生编》和《达生编集要》。初刻于乾隆十四年(1749)的《敬信录》是清代中后期最著名、人们最乐于印送的善书之一,曾得到多次翻刻、增订;道光二十六年(1846)刊行的《增订敬信录》,将《达生编》《增广达生编》收入其中。此外,《行善福报编》《重订天心集》《清夜钟声》等善书,收录有不同版本的《达生编》或《达生编》的衍生作品。

(二)“妇孺皆知”:《达生编》进入清人日常生活

在善书化之外,《达生编》进入清人日常生活是其在19世纪的另一重要演变。在此阶段,《达生编》所倡导的生育理念和实践方法在女性生育事务、家庭教育、日常语言表达等情境中被常态化、重复性应用,成为人们日常生活中的一种行为习惯乃至思维习惯。

首先,《达生编》在指导女性分娩方面的优异表现,使其成为许多家庭应对女性生育问题的必备参考书。道光二十年(1840),有名李丰者说:“《达生编》一书,遍行海内,实大有益于胎产之家。余族生齿甚繁,历代并无产厄,每有妊娠之妇,惟令捡阅是编而已。”可见,李氏家族数代人都依靠《达生编》指导孕妇生产。无独有偶,贵州黄平县贺氏家族亦是如此。同治五年(1867),官员贺绪蕃在江苏泗州重刻《达生编》,他回忆说:“余幼时即闻先母夏恭人盛称《达生编》之说之善,谓里族数十百家,凡能遵守之者,其产妇婴儿率赖以全。”在大家族之外,还有诸多小家庭对《达生编》也寄予厚望。晚清泉州绅商黄启太有一次外出公干,因儿媳怀孕,所以他在出发之前特意交待家人:“毋令妄服药,且毋得用生稳婆生产,须顺任自然,宜依《达生编》所云,以静养、安睡、忍痛、勿急临盆为的法。”从这一生活情节可知,《达生编》是黄氏家里指导孕产事务的基本倚靠,是给他们带来繁衍后代希望的一种寄托。

男性阅读《达生编》固然常见,而女性在生活中接触、参阅《达生编》也并非只是停留在字面。在清代许多小说中,不同身份地位的女性讨论、使用《达生编》的生活场景很常见。比如,完成于19世纪初的小说《补红楼梦》有这样一段三位女性的对话:

薛姨妈道:“我在家里也没什么事,就是我们媳妇香菱已经临月,早晚要人照应着些儿。”宝钗道:“我晓得大嫂子临月,故此我没接他去呢。”李纨道:“他临月,你呢?”宝钗红了脸道:“大嫂子,这是什么话?”李纨笑道:“我是正经话,是什么话?谁家养孩子有什么避讳的么,正经该早些把那《达生编》看看,该料理的料理着些儿。”薛姨妈道:“你大嫂子这话很是。”

李纨是荣国府长孙贾珠的妻子,在《红楼梦》里是一位有知识和才学、处事明达的女性。她半开玩笑地劝说薛宝钗早点阅读《达生编》,以便为生育做好准备,而薛宝钗的母亲积极肯定了李纨的话。从她们的对话中可以体会到,上层精英家族中的女性已经非常熟悉《达生编》中的生育知识。中下层社会的女性也有类似的情景对话。道光年间成书的小说《三续金瓶梅》中有西门庆三夫人临盆时的场景:

月娘说:“二姐不要喊,看伤了气。头生儿,你无经过。那《达生篇》上的六字真言说的好:一要忍痛,二要睡,三要慢临盆,瓜熟自落。”蓝姐说:“姐姐,我的腰都折了,小肚子只是往下憋。”月娘道:“不妨事,蔡姥姥就来了,养了就好了。”

吴月娘是清河县吴千户的女儿、西门庆的继室,有一定教养。虽然她将“六字真言”的顺序说错了,但从中可推测,社会上一般的女性,对《达生编》及其中重要的生育知识也是熟悉的。

小说虽属虚构作品,但反映时代风貌和社会百态,特别是其中对生活细节的描写,往往取材于现实,真实性、可信性较高。因此,《达生编》应是当时女性较为熟悉的产科医书,无论是为生育做准备,还是分娩,她们首先想到的都是参阅此书。

按照《达生编》指导女性孕产,也得到不少专业医家的支持和实践。清代名医陈修园在19世纪初完成的《女科要旨》一书中盛赞《达生编》,并推荐面临孕产事务的人讲解、学习、记诵此书:

《达生篇》一书,发挥详尽,一字一珠,不必再赘。凡男人遇本妇怀孕,宜执此书,日与讲论三四页,不过半月也,可令全书熟记。较日夜与之博弈,或闲谈逍遣,孰得孰失,请一再思之。

“一字一珠”,可谓19世纪专业医家评价《达生编》的新高度。不单如此,作为医学知识普及方面的代表医家,陈修园力荐家庭中的男性在女性怀孕期间为孕妇讲解此书,也提高了男性对妊娠过程的参与度。

杭州医家钱受均非常赞赏《达生编》,“学医四十余年,每遇难产之症,无不奉为圭臬,无一误事者”。常熟一个茶叶铺主管胡少田的妻子,怀孕期间咳嗽、腹泻,产后婴儿夭折,咳嗽、腹泻更加严重。寓居常熟的医家余景和让她服用十全大补汤,她的姑姑和母亲等人都反对,余景和“将《达生编》与众人阅看”,结果“其母始信”,且胡氏妻子“服后安然无恙,后再服数剂,嗽痢均愈”。

其次,《达生编》进入家庭教育领域,是其在文本和知识层面进一步日用化的重要体现。生育关系到孕妇、胎儿、婴儿的生命健康,且理论上是所有家庭和任何一代人都会面临的问题,因此,在不同人群(特别是女性和父母子女)之间教授和传承正确的知识、有效的经验,成为许多人思索的问题。《达生编》及其中生育知识的广泛传播,使其逐渐进入女教、蒙学等领域。

《达生编》预设的读者包括男女老幼,重点是女性:“原为妇人而设,识字者固不必言,不识字者,令人诵之,皆可通晓……不但产母宜知,一应老幼男妇皆当知之。”这一设想已有明显的向女性讲授《达生编》的意识。18世纪中期,有人进一步提出具有家庭教育性质的传播《达生编》的方案:“读书明理之家,平时讲诵,闺阁中皆知调摄把握,即至僻处闾巷不识字之老幼男妇,亦得闻是编之灵方要诀,信以传信,而不至误事。”不过,当时相关实践较少。进入19世纪,不仅相关呼吁增多,而且越来越多的人将其付诸实践。嘉庆二十五年(1820),官员徐悦川提出:“不但偏隅之地、僻陋之乡,宜家置一编,以备观览,即城市之间、富贵之族,尤宜取而熟玩之,不时与妇女辈宣扬解说,使其心明白通晓。”同治十三年(1874),南京地区出现一些难产致死的事件,有人发出呼吁:“惟愿普天下之仁人君子,常将《达生编》诸书,劝令家中妇女以及亲族里党中时时观看,若遇乡愚不识字者,亦必摘其至要之言时时讲解,俾人人知其理为自然而然之理,势有自然而然之势而不自误。”这些提议和呼吁颇具针对性和实操性,都提倡运用宣讲的方式在家庭内传播《达生编》中的生育知识。

而从生活实践来看,它们确实被不少人遵循和践行。其一,由家里受过教育的男性向家人特别是女性阅读、讲解《达生编》,是最常见的形式。清末,广西来宾士绅翟富文回忆,母亲怀孕期间,父亲“夙日为讲《达生篇》要义及《烈女传》胎教微旨”,讲解《达生编》是为了生产做准备,而讲解《烈女传》是为了胎教,二者共同构成女教的重要内容。晚清医家孟葑认为,“《达生》一书最关要紧,普天可用,各家应藏,且男子、妇女人人宜晓”,其族婶难产时,守生婆的错误处置导致“母子俱伤”,孟葑“将临产勿听守生婆之言痛告族人,并书《达生编》一通于厅事”,让家人学习。

其二,女性自学自用也是《达生编》应用于女教的重要体现。女性自主学习生育知识,很多时候会依靠女教读本。清代诞生了大量女教书籍,对女性开展多方面的教导,也是女性自我学习、自我教育和管理的文本依据。其中一些女教文本将生育知识收入其中,引导女性自主学习和实践,而简易通俗、知名度高、效果好的《达生编》自然就成为这些女教文本创作时重点参考的产科医书。比如,清代中后期著名女教书《醒闺编》中写道:

或横生,或倒产,冤枉误死真伤惨。

故古有,达生编,胎产心法言万千。

无非是,教妇人,瓜熟蒂落慢临盆。

……

有等分,我未讲,达生编里定分两。

但此方,要审的,身若强壮不可吃。

……

若信有,不信无,先生传有救产符。

符形象,怎样画,达生编里去查下。

三处提及《达生编》,分别引述的是“瓜熟蒂落”的自然分娩观、“六字真言”部分内容、应对产妇交骨不开问题的加味芎归汤,以及救产符。显然,将《达生编》及其中部分生育知识编进歌谣,使得《达生编》像民俗一样融入女教知识体系中。

由此,结合前述诸多事例,以及《达生编》在清代广泛传播与应用的史实,可以推断:清人在面对生育问题时,并非只能被动地听从稳婆,而是能够接触、学习、应用较为正规的文本化的生育知识或技巧。

此外,《达生编》走进清人日常生活,在人们的日常语言表达中也有一定反映。较为典型的是曾国藩和曾国荃兄弟。咸丰八年(1858),曾国藩给正在吉安地区攻打太平军的弟弟曾国荃写信,询问他近况和当地战况,信中说:“如吉安尚无克复之耗,千万不必焦急。达生编六字诀,有时可施之行军者,戏书以佐吾弟之莞尔。”话虽不长,但潜藏的信息颇多。第一,曾国藩和曾国荃应都熟悉《达生编》及“六字真言”;第二,“六字真言”本用来指导孕妇分娩,但此处脱离了原本的语境,被挪用到行军打仗事务上;第三,两种不相干的事务可用同一种策略或技巧来应对,表明“六字真言”已具有象征性意涵——有策略、有节奏、有条不紊地化解眼前的困难。曾国荃也在象征意义上使用过《达生编》“六字诀”的字句。同治元年(1862),曾国荃在《与黄南坡》中诉说军队遇到的困境并请求援助时提到:“近日敝军病勇更多,既无医药之资,而不病者又岌岌有无米为炊之苦,实属万分艰绌……而达生篇六字诀第二层工夫又极难耐,惟呼吁于父母之邦,尚是一线生机耳。”《达生编》“六字诀第二层工夫”,指的是“忍痛”,教人忍耐不可避免的疼痛。而曾国荃没有展开解释此话(言下之意正是“忍受无法规避但确实令人难以承受的痛苦”),表明他与黄南坡都理解其中的意涵,从而让黄南坡对他的处境有切身的体会。

这些记录表明,《达生编》(特别是“六字真言”)在清人日常语言表达中已从女性分娩的基本语境中剥离出来,具有了相对独立的象征意涵,在人们交流沟通中发挥着公共符号的作用,使双方产生共情和共鸣,而这一点无疑需要建立在《达生编》深度日用化的基础之上。

总体来看,《达生编》融入民间劝善文化,是其从一本通俗产科医书转变为一种典型劝善文本的过程,也是相应的生育知识在民间劝善思潮和慈善实践中发挥作用的过程,同时还是当时生育知识实现公共化、共享化的一种社会文化机制。在此过程中,《达生编》以其在指导女性生育事务方面的巨大影响力促进了劝善文化的传播,而由劝善思想、善书、善人、慈善机构、施善活动等构成的社会网络,则为清代生育知识走向大众、深入生活提供了一个低门槛、开放性的平台与渠道。《达生编》的日用化,在一定程度上是其善书化的结果,是《达生编》日渐走进不同群体的日常生活后引发的系列效应。

四、结语

三百余年后的今天,《达生编》的“事迹”仍是人们津津乐道的话题,梳理《达生编》在数百年里的演变脉络,最基本的价值与意义就在于:从历史理解当下,明确源流;由当下探研历史,追寻真相。

书籍既是理解历史与现实的一把钥匙,也是“历史中的一股力量”。《达生编》在不同时期的复杂演变过程,是医学文本、知识与社会文化深入互动、相互作用的写照。《达生编》在专业的妇产科理论知识和女性生产实践之间建立起一道桥梁,它并非像一般的医书那样具有较高的专业壁垒,无论是专业医家,还是非专业人士,都公认它是一本易读易懂易用的通俗读物。这为其赢得最广泛的读者群体创造了良好条件,也很好地满足了清代人口激增背景下大量非专业人士对产科文本和生育知识的旺盛需求。因此,契合明清时期医学知识普及化的时代发展趋势和清代社会大众的需求,以及在文本和内容方面的通俗性、实用性、经验性特色与优势,恐怕是《达生编》能够异军突起的重要缘由。当然,《达生编》的经典化和普及化,离不开文人士大夫这一掌握诸多政治、经济、文化资源和公共话语权的群体的阅读、评论、传播乃至再生产。而从清代王室贵族、官员、士绅、女性乃至普通民众在日常生活中阅读和使用《达生编》的诸多具体情境来看,《达生编》确实在许多家庭顺利生儿育女的过程中发挥过指导作用,取得了良好效果。因此可以说,以《达生编》为基础和代表的大众生育知识读物,为清代人口增长做出了一定贡献。

《达生编》融入民间劝善文化、进入清人日常生活,是其经典化之后的社会效应。《达生编》关怀生命繁衍的主题,与《太上感应篇》《阴骘文》等善书具有共同的哲学与伦理道德基础,即《周易·系辞下》中“天地之大德曰生”的理念,这很容易引起劝善者的关注与共鸣。叶风编撰《达生编》,许多善书收录《达生编》以及《达生编》成为“劝善医书”,都留下糅合儒佛道三教思想的民间劝善文化的烙印。《达生编》包含的诸多生育知识借助善书及其流通体系与活动,实现了更广泛的流传。而善书化的《达生编》发挥医疗与劝善的双重功能,借助《达生编》在民间的巨大影响力,提升了劝善思想(如因果报应、积德行善、积德获报等)传播的广度和深度。《达生编》渗透到清人日常生活,日渐成为一本大众喜闻乐见的知识读物、教育读物,深刻形塑了清代中后期女性的生育实践乃至家庭生活,而其中个别充满生活哲学意味的“名言警句”,更是《达生编》中的知识对人们的思维和语言习惯产生影响的生动反映。

《达生编》在清代中后期的传播和接受历程,从文本和知识层面折射出清人的基本生命关怀、生育观念和生活实践,以及清代大众医疗文化的活力,是理解清代关于生命、生活及其相关知识与文化的一面透镜。

【作者简介】刘希洋,南开大学中国社会史研究中心暨历史学院副教授。研究方向:明清史、中国医疗社会文化史。

本文发表于《文献》2025年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|