内容摘要:20世纪上半叶,中村荣孝等朝鲜史编修会官员在朝鲜半岛、日本及中国东北地区开展大规模史料采访,又以此为基础,借助抄写、摄影等手段,制作了大批复本类文献。其中,纸本用于留存全文,胶卷旨在保存原貌。前人研究多忽视此类文献的特殊来源及其版本价值。以现存23种朝鲜燕行文献为例,通过考其源流,发现底本多为作者稿本或家藏抄本。在原本难觅时,复本可充作原本,又可为其递藏提供端绪;原本可得时,亦因复本保留其百年前面貌,可用于校勘。

关键词:朝鲜史编修会 中村荣孝 燕行文献 复本 底本

引 言

对朝鲜燕行文献有所涉猎的学人,都应熟悉中村荣孝这一名字。1930年,他在《青丘学丛》第1号上发表《事大纪行目录》(以下简称“《目录》”),首次系统整理朝鲜(高丽)使臣往来明清的纪行文献。

除朝鲜王朝时期的写本与印本古籍外,《目录》还提及一类特殊文献——复本。不同于现代图书馆学意义上同版次文献的重复藏本,这些复本实为朝鲜史编修会据原书过录的抄本。该机构隶属日据时期的朝鲜总督府,其核心任务在于通过歪曲历史、篡改事实,炮制“满鲜一体论”“日鲜同祖论”等殖民理论,为日本在东亚的侵略行径编织“历史合法性”外衣。这批复本也因此成为朝鲜史编修会建构殖民史观的基础史料,而其所据底本又多为朝鲜世家秘藏珍本,具有很高的学术价值。

百年来,诸多原本已踪迹难觅,而由中村荣孝等朝鲜史编修会官员制作的复本尚得以保存。先前如《燕行录丛刊》(林基中编,即《燕行录全集》的增补修订)、《燕行录全编》等影印丛书,均已关注到此类复本的存在,但在文献调查方面仍存在缺漏。既有研究成果虽对文献的内容特征有所介绍,却多将其视为普通抄本,未能充分揭示复本的特殊来历、在文献链上的独特位置,以及在版本学上的价值和意义。

鉴于此,本文利用日据时期朝鲜总督府档案、现存复本实物以及朝鲜王朝典籍等资料,系统考察朝鲜史编修会的地方史料采访与复本制作过程,探讨此类复本在文献链上的位置和性质,并阐明其版本价值,以期为朝鲜燕行文献研究、朝鲜史编修会殖民史观的揭露、近代东亚文献学的展开等多元议题提供参考。

一、中村荣孝《事大纪行目录》和朝鲜史编修会的地方史料采访

中村荣孝(1902—1984),日本千叶县人,朝鲜史学者,1926年毕业于东京帝国大学日本史学科,毕业论文题目为《中世的日鲜关系》。后经其导师黑板胜美举荐,入职朝鲜总督府。翌年12月,正式受任为朝鲜史编修会修史官,主要负责图书部与整备部的运作,直至1937年离任。

朝鲜史的编修经历,也带动了中村荣孝的学术研究。1930年5月,他联合京城帝国大学师生以及朝鲜总督府、朝鲜史编修会的同事,共同成立青丘学会这一具有殖民色彩的学术社团。同年8月,又创办学术杂志《青丘学丛》。该刊物每年发行4期,每期设有多个专栏。《事大纪行》分上、下两部,分别刊于第1、4、6号“资料”栏目,其中,上部包括《目录》和《阳谷赴京日记》的整理,下部则为《郎善君癸卯燕京录》的整理。

需要说明的一点是,中村所理解的“事大纪行”与今日广义上的“燕行录”或“燕行文献”概念相近。在他看来,无论目的地是沈阳、北京还是热河,举凡与事大体系相关的朝鲜(高丽)人之行役,皆可算作“事大之行”,其纪行作品也皆应被收录。因此,即便如权近《点马行录》这样仅行至朝鲜义州的记录,以及被押至沈阳处刑的洪翼汉《北行录》,亦见于《目录》之中。

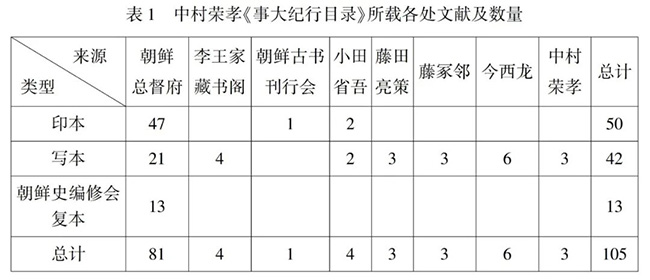

《目录》共著录此类纪行诗文105种,其文献来源涵盖朝鲜总督府(含朝鲜史编修会)、李王家藏书阁以及当时旅居汉阳的日本学者(见表1)。其中,源自朝鲜总督府的数量最多,共81种,占比77%。这一数据表明,《目录》的完成并非中村荣孝一己之功,而是主要依托于朝鲜总督府的史料采访工作。

此前,朝鲜总督府取调局主导的“旧惯调查事业”、中枢院推行的半岛史编纂项目均进行过小规模史料采访;总督府图书馆、(旧)奎章阁、李王职等地处汉阳的机构,亦藏有大量朝鲜王朝时期的珍稀文献。但对于朝鲜史编纂而言,文献储备仍显单薄。鉴于此,1922年12月成立的朝鲜史编纂委员会,在运作初期即派遣栢原昌三、稻叶岩吉、洪憙等编纂委员开展地方史料采访。至1926年12月,随着委员会变更为朝鲜总督府直辖官厅朝鲜史编修会,并正式制定《史料采访内规》,地方史料采访工作得到进一步“强化”和“规范化”,具体体现为《地方史料采访复命书》的编写。这些复命书不仅详载史料采访过程,更包含对文献价值的殖民学术评判(详后)。今韩国国史编纂委员会留存有其中的53件,按时间顺序罗列如下(括注为复命书完成时间):

1.1923年(6件):编纂委员栢原昌三《庆尚南道史料采访复命书(三月)》《东京市史料采访复命书(五月)》《东京市史料采访复命书(八月)》《济州岛、对马岛史料采访复命书(八月)》,编纂委员栢原昌三、洪憙《庆尚北道史料采访复命书(十一月)》,编纂委员稻叶岩吉《平安南道史料采访复命书(十一月)》。

2.1924年(2件):编纂委员洪憙《庆尚北道史料采访复命书(七月)》,编纂委员稻叶岩吉《平安南北道史料采访复命书(九月)》。

3.1925年(4件):编纂委员稻叶岩吉《忠清南北道史料采访复命书(四月)》,嘱托濑野马熊《内阁文库朝鲜关系史籍调查复命书(九月)》,修史官洪憙、雇员金钟玉《庆尚南道史料采访复命书(十二月)》,修史官稻叶岩吉《全罗北道史料采访复命书(十二月)》。

4.1926年(1件):修史官洪憙《庆尚北、忠清南北道史料采访复命书(八月)》。

5.1927年(12件):嘱托涩江桂藏、雇员金重协《京畿道史料采访复命书(四月)》,修史官补高桥琢二、嘱托朴容九《京畿道史料采访复命书(四月)》,修史官洪憙、修史官补鹤见立吉《京畿道史料采访复命书(四月)》,修史官稻叶岩吉、嘱托朴容九《江原道史料采访复命书(六月)》,修史官补高桥琢二、嘱托朴容九《咸镜南道史料采访复命书(九月)》,书记小野德三《忠清北道史料采访复命书(九月)》,雇员金钟玉《忠清北道史料采访复命书(九月)》,修史官稻叶岩吉《平安南、黄海道史料采访复命书(九月)》,修史官洪憙、书记玄阳燮《全罗南道史料采访复命书(十月)》,嘱托濑野马熊、雇员赵汉稷《庆尚北道史料采访复命书(十一月)》,修史官稻叶岩吉、嘱托朴容九《全罗南道史料采访复命书(十二月)》,修史官洪憙、雇员金钟玉《庆尚北道史料采访复命书(十二月)》。

6.1928年(7件):修史官中村荣孝、书记玄阳燮、雇员野村乔木、雇员前田耕造《忠清南道史料采访复命书(二月)》,修史官中村荣孝、雇员前田耕造《忠清南道史料采访复命书(六月)》,修史官洪憙、书记小野德三、雇员金钟玉《东京、京都、足利、日光、静冈、山口地方史料采访复命书(八月)》,修史官稻叶岩吉、嘱托朴容九《黄海道史料采访复命书(八月)》,修史官稻叶岩吉、嘱托朴容九《平安南北道、支那史料采访复命书(十月)》,修史官补末松保和、雇员韩东喆《平安南道史料采访复命书(十月)》,修史官洪憙、雇员金重协《全罗北道史料采访复命书(十一月)》。

7.1929年(8件):雇员前田耕造《黄海道史料采访复命书(六月)》,修史官中村荣孝、嘱托朴容九《忠清北道史料采访复命书(七月)》,嘱托濑野马熊、雇员赵汉稷《庆尚北道史料采访复命书(九月)》,修史官洪憙、书记玄阳燮《全罗北道史料采访复命书(九月)》,修史官补葛城末治、末松保和《庆尚北、忠清南道史料采访复命书(十月)》,修史官补高桥琢二、雇员韩东喆《庆尚北道史料采访复命书(十一月)》,修史官补末松保和、雇员前田耕造《咸镜南北道史料采访复命书(十一月)》,嘱托川口卯橘、雇员金重协《京畿道史料采访复命书(十二月)》。

8.1930年(4件):嘱托申奭镐、雇员洪元杓《庆尚北道史料采访复命书(二月)》,修史官洪憙、嘱托朴容九《全罗北道史料采访复命书(三月)》,修史官洪憙《平安北道史料采访复命书(四月)》,嘱托赵重观《京畿道史料采访复命书(四月)》。

9.1931年(1件):修史官稻叶岩吉、修史官补末松保和、雇员前田耕造《京都市史料采访复命书(一月)》。

10.1934年(2件):修史官洪憙、雇员金建泰《忠清南道史料采访复命书(十一月)》,嘱托田保桥洁、田川孝三《忠清南、全罗南北道史料采访复命书(十一月)》。

11.1936年(3件):书记前田耕造、嘱托丸龟金作《忠清北、庆尚北道史料采访复命书(二月)》,修史官补田川孝三、嘱托赵汉稷《庆尚北道史料采访复命书(三月)》,嘱托松冈岩、雇员尾崎速夫《庆尚南北道史料采访复命书(六月)》。

12.1938年(1件):嘱托田保桥洁《东京、京都、广岛、山口史料采访复命书(十一月)》

13.1939年(1件):修史官补田川孝三《吉林、“新京”、奉天、旅顺、大连史料采访复命书(九月)》

14.1944年(1件):修史官田川孝三、嘱托伊岛宗秀《忠清南道史料采访复命书(十月)》

结合以上复命书来看,朝鲜史编修会的地方史料采访呈现如下特点:第一,安排灵活。采访人数或一人或多人,时长从数日至一月不等,且频率不固定,高峰期时常派遣多组队伍并行作业。第二,逐年推进。尽管部分年份复命书已佚,但据朝鲜史编修会的内部统计:1922年派出8人次累计122天,1923年17人次204天,1924年12人次176天,1925年15人次200天,1926年19人次217天,1927年37人次340天,1928年19人次255天,1929年34人次363天,1930年16人次103天,1931年5人次31天,1932年8人次74天,1933年3人次41天,1934年12人次105天,1935年15人次146天,1936年17人次120天,1937年22人次303天,共计259人次2800天。第三,对象明确,主要为朝鲜王朝时期的名人后裔、世家宗孙或地方藏书家。第四,手段多样。针对不可移动文物,多运用拍照或实测图等方式记录;而对于可流通文献,则通过地方官府联署借阅凭证形式进行“制度化征用”,并附借出史料目录、采访日志及相应解题,以阐明其“学术意义”与研究价值。第五,区域广泛。采访范围不仅遍及半岛全境,更延伸至日本本土、对马岛及中国东北地区。这一地理扩张显然与日本殖民当局的意识形态需求密切相关,特别是在“满鲜一体论”和“日鲜同祖论”等殖民史观的建构中,相关史料被用作了“支持性证据”。因此,朝鲜史编修会的地方史料采访绝非单纯的学术行为,而是服务于殖民当局政治和意识形态诉求的重要一环。

二、朝鲜史编修会的复本制作

在编纂朝鲜史的16年间,朝鲜史编修会累计借入地方史料4950册。从年度分布来看:1923年35册,1924年225册,1925年139册,1926年145册,1927年568册,1928年66册,1929年996册,1930年434册,1931年180册,1932年163册,1933年178册,1934年298册,1935年481册,1936年1004册,1937年38册。按区域统计:京畿道1427册,忠清北道235册,忠清南道331册,全罗北道441册,全罗南道690册,庆尚北道615册,庆尚南道197册,黄海道22册,平安南道4册,平安北道69册,江原道83册,咸镜南道534册,咸镜北道20册,对马岛155册,其他地区127册。

地方史料借入后,朝鲜史编修会主要通过办展、影印或排印出版、复制等方式加以利用。其中,复制最为大宗,具体方法包括摄影(或拓本)、影写、摹写和抄写四种。碑铭或带有纹样、铭款的器物用拓本,文书、印章与花押复制用影写,地图书画类则用摹写。至于书籍文献,尽管摄影这一新兴技术业已被大量应用,但仅限于特别珍贵的史料,且每种史料只能拍摄几张,因此传统的抄写方式仍是制作书籍复本的主流,《目录》所载“复本朝鲜史编修会”即属此类。

当然,并非所有借入史料都值得制作复本。《复本类作成凡例》(以下简称“《凡例》”)规定,其制作需满足两个条件:一是以朝鲜史编修的直接史料为主;二是以珍本为主,并按孤本、稀见本和一般珍本的重要性排序。因此,在1925年至1937年间,朝鲜史编修会只制作了约占借入总量1/3的复本。具体为:1925年421册,1926年67册,1927年235册,1928年144册,1929年117册,1930年78册,1931年173册,1932年69册,1933年120册,1934年2册,1935年24册,1936年28册,1937年145册,合1623册。

复本制作呈现出批量化和标准化特征:

第一,纸张选用美浓纸。除需保存原本形式的特例外,均为每半叶十行,每行大字二十字,小字双行同。

第二,对于印章复制,要求精细勾勒轮廓、明确标注印文。若原本钤印模糊不清,则注明“印文不明”字样,并另附摹写或影写。

第三,原本若有空缺,则按实际状况保留空白位置。

第四,原本如有破损,则以相应字数的“□”符号标示;若无法确定字数,则采用长度不等的矩形符号标记。

第五,若原本中存在疑难字,则依样摹写,并在其右侧用朱笔标注“マゝ”(意为“保持原样”)。

第六,若原本中有内容被删除,则用“〔〕”符号框注删除部分。

第七,若原本存在补笔、追笔、别笔等特殊笔迹,则附加注释说明。

第八,复本必须拟题,且以从原本书题为原则;若原本无题,则据内容另拟。如复本《郑松江燕行日记》,其外封题签“郑松江燕行日记”为朝鲜史编修会新拟;内封所题“文清公燕行日记”“癸巳手墨”则完全抄录自原本外封。也就是说,复本内封对应的才是原本外封。

抄写完成后,还需校定文字、修正笔误。校正常用墨笔,间用朱笔。如确发现错字,则在其上划双斜线,并在右侧以稍小字体标注正字;若对某处修改存疑,则在其旁添加疑问符“カ”。必要时,也会参校其他版本。据《凡例》,初校用朱笔、二校用蓝笔、三校用紫笔。校正完的复本需送交整备部主任检阅,通过后在本册首叶首行右侧钤盖“校了”印章。

书末另附“奥书”记录表,用以注明复本制作过程和原本相关信息,包括原本尺寸、装帧方式、字体风格、版式、版本类型,采访时间及采访者姓名,收藏者姓名及住所,抄写时间及抄写者姓名,校正时间及校正者姓名,检阅时间及检阅者姓名等。其中“检阅者”栏也需加盖整备部主任印章。

最后是复本装帧。尽管《凡例》中未对装帧标准做出明确规定,但结合现存实物来看,复本多沿朝鲜本风格——五眼装订和菱花底纹封皮。惟外封材质不同于朝鲜本常用的厚楮纸,而是一种手感上介于牛皮纸和美浓纸之间的材质。

三、朝鲜史编修会复本燕行文献举要

刊登于《青丘学丛》第1号(1930年)的《事大纪行目录》,共著录朝鲜史编修会制作收藏的复本燕行文献13种。此后至朝鲜总督府宣布投降的15年间,朝鲜史编修会又持续开展地方史料采访和复本制作工作。今部分复本已下落不详,部分则由韩国国史编纂委员会保存。综合《古书目录》(1983年)、《照片·玻璃底片目录》(1998年)等韩国国史编纂委员会的馆藏目录,共检得复本类燕行文献23种。兹按出使时间顺序,逐一考其文献来源与底本。

(一)崔溥《崔锦南漂海录》

采访:缺;所藏者:罗州郡荣山浦邑三荣里罗焘线;誊写:金永翰,1938年3月;校正:洪元杓,1938年4月;检阅:田川孝三,缺。

崔溥(1454—1504),字渊渊,号锦南,本贯耽津,居罗州,有《锦南先生集》存世。朝鲜成宗十九年(明弘治元年,1488),崔氏于归乡途中遭遇风浪,因漂流至中国台州。是书即此行日记,详载其“自济州漂流,泊瓯东,过越南,经燕北,以今六月十四日到青坡驿”的全部经历。

朝鲜史编修会复本原为三册,今仅存一册。书末记“丙申仲冬康津罗川墓阁重刊”,可知原本为朝鲜高宗三十三年(清光绪二十二年,1896)朝鲜木活字印本。该印本今较为常见,兹不赘述。

(二)苏世让《阳谷赴京日记》

采访:洪憙,1930年2月;所藏者:全罗北道益山郡金马面苏祥永;誊写:元鼎汉,1932年1月;校正:涩江桂藏,1932年2月;检阅:中村荣孝,1932年2月;原本:自笔本。

苏世让(1486—1562),字彦谦,号阳谷、退休堂,本贯晋州,居益山,有《阳谷先生集》存世。朝鲜中宗二十八年(明嘉靖十二年,1533)以进贺使身份赴明,翌年四月二十四日复命。是书为此行日记,原本为稿本,旧藏于作者后裔苏祥永家,同处借出史料还有《阳谷集》等五种。

朝鲜史编修会有此日记胶卷和复本。复本外封题“阳谷赴京日记”,内封题“阳谷先生手墨”“起癸巳十一月至甲午四月”,无卷首题。日记时间起自朝鲜中宗二十八年十一月,迄于翌年四月二十四日。书末又附应制柏梁体诗四首,及苏世让与朝鲜中宗的简短对话。《事大纪行》曾整理此书,但仅排印日记,未及柏梁体诗与对话部分。

原本今藏处不详,复本可充作原本。除复本外,苏世让燕行日记又存抄本一种、木活字印本一种。韩国国立中央图书馆(以下简称“韩国图”)藏抄本《阳谷朝天录》末附苏世让明嘉靖四十年(1561)跋语,并有墨书“丙戌春,书于梅竹轩”一行。按,该丙戌年最早为万历十四年(1586),时苏世让已卒二十余载。显然,此本非其手稿。苏跋中又记:“南来丁忧,贼入清心堂藏书之所,凡文籍草稿悉为煨烬,《赴京日记》及两度《远接使日记》俱火焉。巡侄之从行,偶记其一二,私为日记,遂取而誊写。”“巡侄”即嘉靖十二年以子弟军官身份随行的苏巡,故韩国图本实为苏世让晚年据苏巡日记再作之燕行日记的抄本。

值得注意的是,尽管苏世让自述“《赴京日记》及两度《远接使日记》俱火焉”,但未晓何故,其稿本燕行日记——所谓“阳谷先生手墨”的原本当时仍存于世。朝鲜宪宗元年(清道光十五年,1835),后人苏洙榘重编《阳谷先生集》时收入此文,并定名为“赴京日记”。然此次重编未能立时锓梓,至1930年洪憙于苏祥永处借出该集,朝鲜史编修会亦据以制作复本八册。1935年,苏祥永等人又在重编本基础上再加整理,以木活字印行《阳谷先生文集》二十卷。经与复本比勘可知,文集复本及木活字本所收《赴京日记》多有删节,且四月二十四日以后记载及编者注、校语等内容,实际上皆采自苏巡《葆真堂燕行日记》。

(三)赵宪《朝天日记》

采访:洪憙,1928年11月;所藏者:全罗北道锦山郡福寿面赵炳淳;誊写:林敬镐、金圭洛,1929年5月;校正:洪元杓、涩江桂藏,1929年5月;检阅:中村荣孝,1929年8月19日。

赵宪(1544—1592),字汝式,号重峰,谥文烈,本贯白川,居金浦,有《重峰先生文集》存世。朝鲜宣祖七年(明万历二年,1574)以质正官身份出使明朝。是书即此行日记,旧藏于作者宗孙赵炳淳家。

朝鲜史编修会有此胶卷和复本。复本外、内封均题“朝天日记”,内封前有明礼部查核曾子后裔的通报,书末附崔鹤征等六名明礼部历事监生名单和“沿途日记”四字。“沿途日记”以框围起,旁有朝鲜史编修会官员朱笔补注:“系原本改装前题签。”原本今存韩国七百义冢管理所,且如《目录》所记为作者亲笔稿本。

该日记亦见于《重峰先生文集》。按,此文集有五卷本和二十卷本两种,前者刻于朝鲜显宗七年(清康熙五年,1666),后者则由朝鲜内府以金属活字印出于朝鲜英祖二十四年(清乾隆十三年,1748)。《朝天日记》仅见于后者,且亦以赵宪家藏稿本之抄本为底本。因刊行时间较早,相较于后来又有磨损的原本而言,该印本确有一定校勘价值,故朝鲜史编修会制作复本时曾取此本校勘。然该印本也存在文集编刊的“通病”——内容删改和体例变动。如八月二十日条:

(原本/复本)二十日,丁巳,晴。工部奏遣侍郞陈一松、郎中贺幼殊、主事胡绪修理昭陵。以太学士李春芳之子茂年改荫尚宝司司丞,赐纳银儒士李从立等冠带。往国子监。在皇城东北隅北门之内,国初尚仍元旧,正统年间李贤奏改构于此,有帝手制碑文在庭中。友人南公名浚,性本忠孝,才器过人,跋涉追至,情谊甚密可知矣。常谓余曰:“为国家抚百姓,与君同之。”余壮其意而荐于朝廷,因同入。

(活字印本《朝天日记中》)二十日,辛酉,晴。(往国子监。)在皇城东北隅北门之内,国初尚仍元旧,正统年间李贤奏改构于此,有帝手制碑文在庭中。

(活字印本《朝天日记下·中朝通报》)二十日,辛酉。工部奏遣侍郞陈一松、郎中贺幼殊、主事胡绪修理昭陵。〇以大学士李春芳之子茂年改荫尚宝司司丞。〇赐纳银儒士李从立等冠带。

活字印本将原日记中的大字加框、小字双行统一改为大字单行,而后人按语反以小字双行呈现。为便阅览,编者又将原本逐日所记之首的明朝通报单独辑出,另编为“中朝通报”,且刻意删去“友人南浚”等内容。

(四)金诚一《金诚一朝天日记》

采访:洪憙,1924年5月;所藏者:庆尚北道安东郡西后面金溪里金龙焕;誊写:吴禧善,1926年11月;校正:涩江桂藏,缺;检阅:中村荣孝,1927年5月31日;原本:写本。

金诚一(1538—1593),字士纯,号鹤峰,谥文忠,本贯义城,居安东,有《鹤峰先生文集》存世。朝鲜宣祖十年(明万历五年,1577)以谢恩使书状官身份出使明朝。根据规定,书状官归国后需以逐日记事形式汇报自渡鸭绿江至返渡江间的全部使行经过。是书即此行的日记体使行报告,原本旧藏于安东金龙焕宅。考《义城金氏文忠公派谱》,金龙焕系作者宗孙。

朝鲜史编修会此日记复本外封题“金诚一朝天日记”,内封及卷首皆题“鹤峰先生文集”,篇题则为“朝天日记”。书中存留多处空白,然非朝鲜史编修会惯用之“□”符号,可知原本内容本就有缺。

复本外,金氏宗族尚存其燕行日记三种。其一载抄本《鹤峰集逸稿》(以下简称“《逸稿》”)卷三,后收录于影印本《鹤峰全集》(韩国成均馆大学校大东文化研究院,1972年)。比勘《逸稿》本与复本发现,两者内容几乎全同,阙文位置亦相互对应,惟前者略见订补之迹。如五月二十二日条:复本标注“在别录”,卷末又附“二十二日,己酉,晴。当在二十一日下”;《逸稿》本则内容完整,未见抄写错误。以此可知,《逸稿》本和复本皆抄自原本,且系不同时期抄出。前者虽早出,却因编入文集而经校改;后者虽晚成,但更存原本旧观。

其二见于抄本《鹤峰先生文集》。据千惠凤考订,《逸稿》本即抄此而来。该本今束之高阁,笔者未获目验。但从卷首题、篇题及前人调查结果来看,当即为复本所据之原本。在原本难睹之际,复本《金诚一朝天日记》可暂代原本。

其三为稿本《朝天日记》,惜破损严重,内容不连续处颇多。残存文字显示,此乃金诚一的个人燕行日记。以三月初八日条为例:

(稿本)初八日,朝阴午微雨。过沙□□□□,守铺官送下程□□□□于鞍山铺。西山对歧一水中□□□□,故名西山腰,皆有兰水,颇潇洒。过□□□□泉土河西铺,夕宿于海州卫□外人家。自辽阳至此,西南有山,西北则茫茫无际但见□□□□烟树微茫而已。

(复本)初八日,乙未,阴而风,夕洒雨。是日,发沙河铺。到鞍山,守铺官李树功送下程来,臣等只受鸡儿一只,余物还送,以帽扇答礼。通事等曰:“在前,鞍山守铺官无送下程时,而今次送之者,欲得回礼之物云。”臣等午饷后到海州卫,宿于城外人家。

稿本系金诚一个人纪行之作,既有对自然景色的工笔描摹,也有对旅途见闻的生动记录;而复本所据原本,则是金诚一履行其报告职能时所写,属文书(或文书草稿)的转录。两者在受众和性质上截然不同,内容重心也因此相异。

(五)裴三益《裴三益日记》

采访:洪憙,1924年8月;所藏者:庆尚北道安东郡临北面道木洞裴渊载;誊写:吴禧善,1926年10月;校正:中村荣孝,缺;检阅:中村荣孝,1927年2月;原本:写(自笔本);备考:原本丁亥十月以后分别册,全二册,今并一册。

裴三益(1534—1588),字汝友,号临渊斋,本贯兴海,世居安东,有《临渊斋先生文集》存世。朝鲜宣祖二十年(明万历十五年,1587)以陈谢使身份出使明朝。是书即此行日记,原本旧藏于安东裴渊载家。考《兴海裴氏族谱》,裴渊载系作者宗孙。同处借出史料还有《裴三益壬辰以前草记》《(明)礼部呈文》等。

朝鲜史编修会此日记复本外封题“裴三益日记”,无内封。原本今存韩国国学振兴院,且如复本“奥书”所记为作者亲笔稿本。日记亦收入裴氏文集《临渊斋先生文集》。按,《临渊斋先生文集》现存抄本两种、刻本一种。抄本甲今存韩国国学振兴院,卷首钤“琴易堂”印,可知为裴三益后人旧藏。是本含诗文四卷二册,又年谱、附录不分卷一册。其中,燕行日记编于卷四,题《朝天日录》。附录又载李家淳(1768—1844)朝鲜宪宗四年(清道光十八年,1838)所作《临渊裴先生家藏师门手笔敬斋箴后识》,可知抄本甲实完成于此之后。书中存黑、朱两色涂改痕迹,其中黑抹时间在前,朱抹在后。抄本乙同处所藏,亦为诗文四卷二册,又年谱、附录不分卷一册。燕行日记编在卷四,题《朝天录》。是书字体与抄本甲相似,间有涂抹删改之迹,然较之甲本纸面干净、字迹工整。据内容及修改痕迹判断,二者皆为文集编刊时的编辑用本,且抄本甲早于抄本乙,彼此存在明显的先后修订关系。

《临渊斋先生文集》于朝鲜哲宗六年(清咸丰五年,1855)刊刻完成,共六卷,燕行日记编在卷四,题《朝天录》。20世纪后,裴氏后裔裴东焕复从此本抄出“《朝天录》,附以后来讼冤疏启及有关于使行文字”,以石印法单刊《临渊斋先生朝天录》两卷。

综上,裴三益六种燕行日记的实物形成时序为:原本(稿本)→抄本甲《朝天日录》→抄本乙《朝天录》→刻本《朝天录》→复本《裴三益日记》/石印本《朝天录》。复本尽管在实物形态上属最晚近版本,但其文本直接承自稿本。与之相比,抄本甲作为第二早的版本,虽增添了情感抒发、内容评价、酬唱诗作及文书原文,却也伴随着文本删改。以四月二十二日条为例:

(原本/复本)二十二日,辛巳,阴雨。度高岭,憩鼓岩,出天水站。城中人居稠密,出城见左边山势若层城然。雨势即歇,登青石岭。宿三岐李勇相家。进献赤色马病急,几死仅苏,达夜治药,犹未起立。令押马官、理马等留护。

(抄本甲)二十二日,辛巳,阴雨。度高岭,憩鼓岩,出天水站。城中人居稠密,出城见左边山势若层城然。雨势即歇,登青石岭。宿三岐李勇相家,勇相献赤色马。

(抄本乙/刻本/石印本)辛巳,阴雨。度高岭,憩鼓岩,出天水站。城中人居稠密,出城见左边山势若层城然。雨歇,登青石岭。宿三岐李勇相家,勇相献赤色马。

从稿本到抄本甲再到印本,裴三益燕行日记经历了一系列变化——形式上由干支、日期并书简化为仅记干支,内容亦渐次删削。特别是抄本甲对“勇相献赤色马”的改动,实属后代编者误读所致。裴三益此行需向明朝进献土产和贡马,其日记中有清晰记载:“(六月)初十日,戊辰,晴。验方物,纳贡马于礼部。”此外,书状官行前的忧虑——“贡马中路多死……令解事通事一同护去”——也进一步印证贡马运输之难。故原本及复本所记“进献赤色马病急”才更符合史实,而抄本甲以降诸本中的“勇相献赤色马”则纯属后人臆改。

(六)郑澈《郑松江燕行日记》

采访:中村荣孝,1936年4月;所藏者:全罗北道潭阳郡南面芝谷里郑泰冕;誊写:李昇范,1936年5月;校正:赵承祜,1936年6月;检阅:中村荣孝,1936年6月18日;原本:写本;备考:纵三三·三,横二九·八。

郑澈(1536—1593),字季涵,号松江,本贯延日,居汉阳,有《松江集》存世。朝鲜宣祖二十六年(明万历二十一年,1593)以谢恩使身份赴明。是书为此行日记。原本为稿本,旧藏于作者宗孙郑泰冕家。

朝鲜史编修会有此日记胶卷和复本。复本外封题签“郑松江燕行日记”,内封题“文清公燕行日记”“癸巳手墨”,无卷首题。内容为八月十六日至十月十三日间日记,末附戊辰年(具体年份不详)后人重装时所写跋文。原本今存韩国歌辞文学馆,但字迹漫漶,部分内容已难以辨识。此复本可用于校勘。

原本外,郑澈燕行日记又存稿本一种、收入抄本《松江集拾遗》卷五者一种,后俱收录于影印本《松江全集》(韩国成均馆大学校大东文化研究院,1964年)。其中稿本记事在八月十六日前,字迹又与原本相同,可知两者原属一件。《拾遗》本即稿本未分离前所抄,内容相对完整,但亦存缺字、错字等讹舛。特别如九月二十二日条,因犯朝鲜光海君李珲名讳,“珲以陪臣”四字被刻意删掉。

(七)申忠一《申忠一建州闻见录》

采访:缺;所藏者:京城李仁荣;誊写:李昇范,1939年10月;校正:缺;检阅:田川孝三,缺。

申忠一(1554—1622),字恕甫,本贯平山,居汉阳。朝鲜宣祖二十八年(明万历二十三年,1595)奉命出使建州,翌年返国,并呈交了一份图文并茂的沿途山川道里报告。此报告原有进上、自藏两种版本:进上本今已无从查考,仅《朝鲜王朝实录》中保存其文本内容;自藏本则曾藏于忠清道洪州牧申氏后裔处,后由朝鲜文人成海应(1760—1839)据以作改编本一种。

该图轴在近代建州(后金)研究史上备受瞩目。据朝鲜人李仁荣回忆:“往年,余从震檀学会获见成海应著《研经斋全集》中有《建州纪程》一篇,乃是抄录申忠一复命书,而并载《实录》所无之地图焉。其后,稻叶岩吉博士闻之,借见该书,对照《实录》,遂著为论文,发表于《青丘学丛》第二十九号,题曰《申忠一书启及图记》,详说其在清初史料有何等贵重价值。”巧合的是,稻叶论文发表次年(1938)八月,李仁荣于忠清南道青阳郡申氏后裔家中意外发现上述自藏本。随后,震檀学会与稻叶岩吉分别在学会刊物及《兴京二道河子旧老城》中影印此图轴,朝鲜史编修会亦制作了复本。至1940年,李仁荣复以长卷形式影印。诸影印及复本名称各异,今学界习惯称之为《建州纪程图记》。

值得补充的是,韩国国史编纂委员会还藏有该图轴另一种异本的胶卷,其原本及今藏处均未详。比勘此胶卷与《图记》后发现,除胶卷前端独有“建州探情记轴”六字题名外,两者内容基本一致,文字残缺处也大多相同,惟《记轴》中偶见相对完整或缺失较少者。由此可知,《记轴》当是《图记》破损后的又一摹本,具体制作时间不详。韩国学者对该版本给予高度评价:“虽问世较晚,但地形脉络较他本更为清晰。”因之,此胶卷版本亦可作为校勘的重要参考。

(八)李好闵《观周日稿》

采访:申奭镐,1936年12月;所藏者:京畿道杨平郡玉泉面李三和;誊写:金永翰,1937年7月;校正:赵承祜,1937年10月;检阅:中村荣孝,1937年10月11日;原本:写本;备考:纵三七·七,横二三·五。

李好闵(1553—1634),字孝彦,号五峰、睡窝,本贯延安,居汉阳,有《五峰先生集》存世。朝鲜宣祖三十二年(明万历二十七年,1599)、四十一年(明万历三十六年,1608),李氏先后以谢恩使、告讣使身份出使明朝。是书即首次使明时所作。原本旧藏于作者宗孙李三和家,同处借出史料还有《李好闵扈圣功臣赏勋教书》《西行酬唱录》《赴沈日记》等数种。

朝鲜史编修会此书复本外封题签与内封书题、卷首题均为“观周日稿”。内封背面又书“五峰公冲逸/真人也/龙湖馆”三行,其中“龙湖馆”未详所在,但“冲逸真人”为李好闵别号。内封后为李好闵朝鲜宣祖三十三年三月十二日作于玉河馆之《观周日稿序》,因原本略有残损,间有“□”符号标识阙文。

序文后为五古、五律、七律、七绝等各体燕行诗116题,以及使行期间所作呈文、揭帖、祭文等19篇。其中诗仅64题、文仅10篇见于《五峰先生集》。该文集按体编排,“诗以体裁编定,原编卷次已失,故两次出使之诗,亦散入他诗卷中,不复能辨其后先”。原本今藏处未详,然据此复本犹可考见创作时序,兼补文集之缺。

(九)崔沂《朝天日记》

采访:申奭镐,1929年11月;所藏者:庆尚北道奉化郡凤城面洪思敏;誊写:沈相奎,1930年8月;校正:洪承纶,1930年9月;检阅:中村荣孝,1930年10月3日。

崔沂(1553—1616),字清源,号西村、双柏堂,本贯海州,居汉阳。朝鲜宣祖四十年(明万历三十五年,1607)以圣节使身份出使明朝。是书为此行日记,原本旧藏于奉化洪思敏家。《目录》与《庆尚北道史料采访复命书》均记此为“自笔本”,即作者手稿。

朝鲜史编修会有此书胶卷和复本。复本外封题“朝天日记”,内封题“监司公朝天日记”,无卷首题。卷前有七绝一首:“戊子权知点马身,白头今作使乎臣。依俙二十年前事,犹记当筵慰远人。”根据诗意,崔沂在朝鲜宣祖二十一年(明万历十六年,1588)还有一次押马使行。诗后为“一行员役”名单、燕行日记、“自义州至北京路程记”以及朝鲜肃宗四十二年(清康熙五十五年,1716)洪游范(1653—1732)所写跋文。据洪跋:

此乃游范先君子外大父双柏堂崔公使燕京时手写记行也。游范幼少时尝侍王母侧,见小册子盛在衣笼中,禀知而敢请之。王母泫然曰:“诺,汝谨守之。”游范诚喜诚幸,藏诸箧笥,今五十有余年矣。第以其纸古矣且薄矣,恐易致损坏,遂褙而妆之,期永久而不有识谁知者,敢附数字于后。

崔沂为其外曾祖父,故此手稿经崔沂之女传予洪游范,再传至洪游范直系后裔洪思敏手中。

原本今所在不详,复本可充作原本。除复本外,韩国高丽大学图书馆另藏《崔海州沂朝天日记》一种,收于抄本《杂录》,《燕行录丛刊》曾据此影印。除崔沂日记外,《杂录》兼收曹伸《 闻琐录》、柳梦寅《於于野谈》、《戊午史祸事迹》等朝鲜朝笔记数种,当系佚名者抄撮众书而成。经与复本比勘后发现,《杂录》本虽增“万柳庄”“夷齐庙”两条眉批,但内容多经删节。如七月四日条,复本详载:“上下共宿一处,艰过一夜,此则平生不能忘者也。赴京之行,必以高平、盘山为忧,而吾行又值雨水,艰苦万状,有不可言者。”《杂录》本则删去广宁卫高平驿、盘山驿一带(今属盘锦)逢夏必涝的背景以及使行艰辛细节,仅记为“上下艰过一处,平生不能忘者也”。此外,前述七绝、路程记及员役名单等内容,《杂录》本亦皆阙如。 闻琐录》、柳梦寅《於于野谈》、《戊午史祸事迹》等朝鲜朝笔记数种,当系佚名者抄撮众书而成。经与复本比勘后发现,《杂录》本虽增“万柳庄”“夷齐庙”两条眉批,但内容多经删节。如七月四日条,复本详载:“上下共宿一处,艰过一夜,此则平生不能忘者也。赴京之行,必以高平、盘山为忧,而吾行又值雨水,艰苦万状,有不可言者。”《杂录》本则删去广宁卫高平驿、盘山驿一带(今属盘锦)逢夏必涝的背景以及使行艰辛细节,仅记为“上下艰过一处,平生不能忘者也”。此外,前述七绝、路程记及员役名单等内容,《杂录》本亦皆阙如。

(十)尹暄《白沙公航海路程日记》

采访:川口卯橘,1929年12月;所藏者:京畿道长湍郡长道面尹鼎燮;誊写:洪承纶,1932年3月;校正:涩江桂藏,1932年4月;检阅:中村荣孝,1932年5月25日;原本:写本。

尹暄(1573—1627),字次野,号白沙,本贯海平,居汉阳,有《白沙集》存世。朝鲜仁祖元年(明天启三年,1623)以奏请副使身份赴明。是书为此行日记,文集中未见收录。

原本为稿本,旧藏于作者宗孙尹鼎燮处,与《白沙集》《白沙公笔迹》等史料一同被借出。后经韩国延世大学图书馆前馆长闵泳珪(1915—2005)递藏,今存该馆。

朝鲜史编修会有此日记胶卷和复本。复本外封题“白沙公航海路程日记”;内封题“传家珍藏”“白沙公航海路程日记”,与原本外封一致。原本今保存状态欠佳,复本可用于校勘。另,尹暄此行亦作燕行诗数首,散见于1926年石印本《白沙集》各卷。朝鲜史编修会所制文集复本与该本内容无差,故不再赘述。

(十一)全湜《沙西航海朝天日录》

采访:中村荣孝,1933年2月;所藏者:庆尚北道安东郡丰南面河回洞柳时庆;誊写:元鼎汉,1933年4月;校正:涩江桂藏,1933年5月;检阅:中村荣孝,缺;原本:写本;备考:原本全湜自笔。

全湜(1563—1642),字净远,号沙西,本贯沃川,居尚州,有《沙西先生文集》存世。朝鲜仁祖三年(明天启五年,1625)以圣节使身份赴明。是书为此行日记。原本为“自笔”稿本,旧藏于安东柳时庆处。

朝鲜史编修会有此书胶卷和复本。复本外封题“沙西航海朝天日录”,内封题“沙西全先生航海朝天日录”“天启五年乙丑”,无卷首题。由胶卷来看,原本破损略严重,故复本中多见“□”符号及朝鲜史编修会校正痕迹。

原本今藏处未详,复本可充作原本。复本外,全湜燕行日记另见于朝鲜哲宗十三年(清同治元年,1862)朝鲜木活字印本《沙西先生文集》卷五,题为《槎行录》。黄修志、漆永祥对此均有比勘,所得结论也基本允当:活字本多有删减,未载燕行过程所有日期;复本日期相续,但存在部分阙文。

(十二)魏廷喆《沈阳往还日记》

采访时间:1927年11月16日;所藏者:全罗南道长兴郡古邑面傍村里魏硕良;拍摄时间:1928年6月7日。

魏廷喆(1583—1657),字子吉,号晚悔斋,本贯长兴,世居此地。朝鲜仁祖九年(明崇祯四年,1631)以回答使身份出使后金。是书为此行日记。原本为稿本,旧藏于长兴魏硕良家,同处借出史料还有《录券》三册、《魏廷喆谕书》三通。据《长兴魏氏大同谱》,魏硕良乃魏廷喆宗孙。

朝鲜史编修会有此日记复本和胶卷,今只见胶卷,复本与原本藏处均不详。值得关注者,韩国首尔大学奎章阁(以下简称“奎章阁”)另藏有《沈阳往还日记》抄本一种,卷末附日文题记,大意为“依昭和二年十二月编修会采访全罗南道长兴郡古邑面里魏顺〔硕〕良氏所藏本誊写,昭和四年六月日再依此副本誊写”。据此可知,奎章阁藏本实为朝鲜史编修会复本之再抄本。

该日记另见于木活字印本《晩悔堂实记》。此书由魏硕良之父魏启文编刊于1936年,共三卷,卷二题为《嘉善大夫兵曹参判臣魏廷喆沈阳日记》。经与奎章阁本比勘后发现,除“宋得/守得”“差晓/差晚”“黄心黑边/黄心红边”等个别字眼外,两者内容全同。可见,朝鲜“实记”虽异于传统年谱体例,但其编纂仍以系统还原传主生平为要旨。

(十三)洪镐《闻庆缶林洪氏文献》

采访:申奭镐,1929年11月;所藏者:庆尚北道闻庆郡永顺面洪龙洛;誊写:柳吉秀,1930年9月;校正:涩江桂藏,1930年10月;检阅:中村荣孝,1930年11月。

洪镐(1586—1646),字叔京,号无住、东洛,本贯缶溪(南阳洪氏分支),居安东,有《无住先生逸稿》存世。朝鲜仁祖十年(明崇祯五年,1632)以谢恩兼奏请使书状官身份出使明朝。是书即《目录》所记之“《南阳洪氏文献》”,旧藏于作者宗孙洪龙洛宅。

朝鲜史编修会复本外封题“闻庆缶林洪氏文献”,内封与卷首各题“缶林世谱”“缶林洪氏世谱”。内容为洪镐年谱,并按时间顺序辑录燕行日记、他人赠诗、赠序、墓碣铭等文字。其中《赠朝天录》篇题之上有眉批“以下无板”,《朝天日记》十二月二十三日条存小注“沐浴,旧本作休沐”。又比勘朝鲜朝后期刻本《无住先生逸稿》卷四所收《朝天日记》,两者内容同,可证原本实据文集刻本抄录。

原本今藏处未详,复本可充作原本。这一实例揭示朝鲜燕行日记在入集、单行之外的第三种流传途径和实际功用,同时也反映年谱作者对谱主燕行日记的无删减运用。

(十四)李景严《西行酬唱录》

采访:申奭镐,1936年12月;所藏者:京畿道杨平郡玉泉面李三和;誊写:韩东喆,1937年7月;校正:赵承祜,1937年10月;检阅:中村荣孝,1937年10月11日;原本:写本;备考:纵二八·六,横一九·九。

(十五)李景严《赴沈日记》

采访:申奭镐,1936年12月;所藏者:京畿道杨平郡玉泉面李三和;誊写:吴禧善,1937年7月;校正:洪元杓,1937年10月;检阅:中村荣孝,1937年10月11日;原本:写本;备考:纵二四·五,横二六·五。

李景严(1579—1652),好闵之子,字子陵,号玄矶、石门,本贯延安,居汉阳。朝鲜仁祖十九年(清崇德六年,1641)以冬至副使身份出使沈阳。此行留有酬唱诗集和使行日记,原本均旧藏于作者宗孙李三和家。

朝鲜史编修会诗集复本内外封皆题“西行酬唱录”,内容首为“西行别章”,辑临行前与亲友原韵、次韵诗10首;次为“西行酬唱录”,录赴沈途中与正副使及亲友唱和诗69首;三为“回程时”酬唱诗33首;末为使行后所作扫墓祭文。书末另载朝鲜人朴、申翊圣跋文两篇。使行日记复本内外封皆题“赴沈日记”,卷首题为“辛巳赴沈录”,内容依次为一行人员名录、贡品清单、盘缠细目、赏赐物品、九月二十一日至十一月二十六日间记事、行程概要以及后人题识。

原本今藏处均不详,复本可充作原本。

(十六)朴世堂《西溪燕录》

采访:川口卯橘,1929年12月;所藏者:京畿道杨州郡柴芚面朴胜骏;誊写:金镇旭,1931年12月;校正:洪承纶,1932年2月;检阅:中村荣孝,1932年3月29日;原本:写本。

朴世堂(1629—1703),字季肯,号潜叟、西溪,本贯潘南,居汉阳,有《西溪先生集》存世。朝鲜显宗九年(清康熙七年,1668)以冬至使书状官身份赴清。是书为此行日记,文集中未见收录。原本旧藏于杨州朴胜骏家,同处借出史料还有朴世堂《西溪散录》等数种。又据《潘南朴氏世谱》,朴胜骏实为朴世堂宗孙。

朝鲜史编修会此书复本,内外封均题“西溪燕录”。无卷首题,开篇即为朝鲜朝启本(相当于明清时期题奏本)文书程式:“冬至使书状官兼司宪府持平臣朴世堂谨启,跟同使臣吏曹判书李庆亿、副工曹参议郑錀,前赴北京回还,一路闻见,谨具启闻。”其后接逐日记事,内容起自十一月二十一日渡江,终至次年二月十九日返渡江。据此文套及记事时限可知,《西溪燕录》是朴世堂归国后所呈日记体使行报告的抄本。

原本今所在不详,复本可充作原本。另,文中如“庚申叠出”“牌カ”等朱笔括注,系朝鲜史编修会校正时所添,非原本所有。

(十七)闵镇远《燕行录》

采访:中村荣孝,1929年11月;所藏者:忠清南道礼山郡凤山面赵炳乙;誊写:李东燮,1930年10月;校正:涩江桂藏,1931年1月;检阅:中村荣孝,1931年3月14日。

闵镇远(1664—1736),字圣猷,号丹岩,本贯骊兴,居汉阳。朝鲜肃宗三十八年(清康熙五十一年,1712)以谢恩副使身份出使清朝。是书为此行日记,原本旧藏于冶谷赵克善宗孙赵炳乙家。同处借出史料还有《冶谷日录》《冶谷集稿本》等数种,除《燕行录》外,多为赵氏家族文献。

朝鲜史编修会此复本内外封皆题“燕行录”,内容依次为行中座目、一行地图(另附叶)、日记、译官金庆门所记吴三桂事及其手本。

复本之外,闵镇远《燕行录》另存写本三种。一为韩国图所藏稿本,卷首列“行中座目”,下方“潘南人”处钤“丹岩居士”印及漫漶印一方。次为地图、日记和金庆门文两篇,日记首叶钤“骊兴”“闵镇远圣猷章”印,文末复有“汶上遗风”“广门散人”“甲辰悬弧丙寅柑魁丁丑重试”三方印章。书中可见多处涂改痕迹:如“中华发”改“汉仪头”,“箕馆主人欣对榻”改“蔀屋遗氓勤话昔”,“中华”改“中朝”,“渡江”“为白乎旀”“上使书状亦会”等字句遭删抹。末叶边缘有磨损,首行“而第留寓日久既”数字可辨,其后三字不可识。二为韩国国会图书馆藏抄本,内容与稿本基本一致,卷末首行“而第留寓日久既不”后留空。三为奎章阁藏抄本,系1929年12月“据闵氏所藏写本誊写”。外封题“燕行录”,内封题“闵镇远/燕行录”,卷首末摹画印章多方。正文行款与稿本几乎全同,涂改痕迹悉数照录,末叶“而第留寓日久既”后亦留空。据此可知,该本题记所云“闵氏所藏写本”即韩国图本。

复本制作时间与奎章阁本相近,但因所据底本不同,其在“而第留寓日久既”后多出“有所□”三字。今原本所在未详,复本“奥书”所记藏者信息可为考索此燕行日记的流传、阅读和递藏提供重要线索。

(十八)韩德厚《燕行日录》

采访:缺,1930年4月;所藏者:京畿道坡州郡衙洞面韩东植;誊写:韩东喆,1933年5月;校正:洪承纶,1933年7月;检阅:中村荣孝,1933年7月11日;原本:写本。

韩德厚(1680—1745),字载仲、稚圭,号止知堂,本贯谷山,居忠州。朝鲜英祖八年(清雍正十年,1732)以谢恩兼陈贺使书状官身份出使清朝。是书为此行日记。原本旧藏于坡州韩东植家,同处借出史料还有《谷山韩氏族谱》、谷山韩氏先祖韩雍的《平节公墓表》等数种。又据《谷山韩氏世谱》,韩东植与此书誊写者——朝鲜史编修会职员韩东喆为亲兄弟,均是韩德厚旁支后裔。

朝鲜史编修会此日记复本外封题“燕行日录”,内封与卷首俱题“承旨公燕行日录”。除空抬外,书中尚见若干因内容缺失而导致的留空。这与朝鲜史编修会抄写原则相违,说明原本即已如此。

原本今藏处未详。但韩国图另藏抄本《燕行日录》一种,无内题,外封记“燕行日录”,又记“中原消息尽在此编上”。卷首叶有残缺,且残缺部分恰与复本空白处对应。此抄本今有脱叶,复本可资校勘。

另,《燕行录选集(下)》收录《承旨公燕行日录》抄本一种,钤“想白书屋”印。按,此本曾为首尔大学前博物馆馆长李相佰(1904—1966)所藏,李氏去世后,藏书尽捐首尔大学。然《首尔大学校图书馆所藏想白文库图书目录》(藏馆编,1978年)未著录此书,今藏处亦未详。比勘该影印本与复本后发现,两者异体字与原文缺损处并皆相同,应出于一源。惟因未见实物,难以断其先后。又,《韩国古书综合目录》记藤田亮策藏韩德厚《燕行日录》写本一种,今亦未得见。

(十九)金正中《燕行日记》

采访:高桥琢二,1927年9月;所藏者:咸镜南道安边郡邑内申泽均;誊写:林敬镐,1928年6月;校正:涩江桂藏,1928年6月;检阅:中村荣孝,1928年12月6日。

金正中,字士龙,号自在庵,居平壤。朝鲜正祖十五年(清乾隆五十六年,1791)随冬至使赴清。是书即此行日记,旧藏安边申泽均家。同处借出史料尚有崔宗范《江北日记》、李端夏编《彰烈祠志》及《友爱录》等数种,但诸书主题较为分散,应非某宗族家传文献。

朝鲜史编修会此日记复本内外封皆题“燕行日记”。内容依次为清人程嘉贤所作《燕行日记序》、朝鲜正祖十五年十一月二十三日渡江至翌年三月七日返渡江间的日记、“风俗”“土产”“人物”等若干条目、“自朝鲜京城至燕京道里站数”、与程嘉贤往来书信、简要日程及一行人员名单,又附朝鲜史编修会官员误抄之“沈氏藏本”路程记。程《序》前有题记:“丁巳五月日,月城金丰泽云汝书此金士龙《燕行录》于定陵斋所。而后二十六年壬午二月日,以智陵直长来访静默堂,仍为追书姓名年月日。”按,金丰泽(1766—?),字云汝,本贯月城(庆州别称),居咸镜道钟城郡。朝鲜纯祖二十一年(清道光元年,1821)任智陵直长,故是书原本当抄于朝鲜正祖二十一年(清嘉庆二年,1797)。静默堂所在未详,但定陵位于咸镜道咸兴,智陵则在咸镜道安边,此或可解释原本流入安边人申泽均手中之缘由。

原本今藏处不详。但复本外,金正中燕行日记另有抄本三种存世。一为韩国东国大学图书馆藏残本,内容依次是一行人员名单、《燕行日记序》及渡江至翌年正月七日间日记。较之复本,尽管此本人员名单中独缺“松园金履度”,又无眉批,个别字句亦有出入,但整体来看,文本系统实属同源。

二为韩国图藏本,较复本多有增润。其内容依次为“道里”、与金履度书、与伯氏书、与程嘉贤往来书信、《燕行日记序》、朝鲜正祖十六年十一月三日至翌年三月十六日间日记,以及笔记数条。然亦有不见于此抄本而仅见于复本者,如复本《与程少伯书》篇题下有“还本国是年冬付冬至使便”双行小注,此本不载;复本记程嘉贤回信为“江南程少伯谢海东金士龙书”,此本则简作“附答书”。

三为奎章阁藏1942年抄本,内容与韩国图藏本同。中村荣孝《目录》中记“《燕行录》,金正中,写,藤田城大助教授”一种,今藏处未详。但据奎章阁本书末题记“昭和十七年藤田亮策藏書”,奎章阁本系抄自此书。

比勘以上三种抄本可知,复本实出自金正中燕行日记的某一节略版本,且最初改编者也未必为金丰泽。复本的独特之处在于,它的存在证实金正中燕行日记成书四载即有节略本流传。同时亦表明,至18世纪末,燕行日记在朝鲜国内已非单纯的使行活动记录,而是渐具“畅销书”特质。

(二十)元在明《启草》

采访:申奭镐,1936年10月;所藏者:京畿道骊州郡大神面元钟大;誊写:金永翰,1937年7月;校正:赵承祜,1937年10月;检阅:中村荣孝,1937年10月11日;原本:写本;备考:纵二五·四,横二三·五。

元在明(1763—1817),字孺良,号芝汀,本贯原州,居汉阳。朝鲜纯祖四年(清嘉庆九年,1804)以冬至兼谢恩使书状官身份,与正使金思穆、副使宋铨一同赴清。是书为此行的日记体使行报告。原本旧藏骊州元钟大家,同处借出史料还有《芝汀公墓志铭》《芝汀公万言疏》等数种,均系元氏家族相关文献。又据原州元氏家谱,元钟大实为元在明宗孙。

朝鲜史编修会有此日记复本,内外封均题“启草”。无卷首题,开篇即为朝鲜朝启本文书程式:“冬至兼谢恩使书状官兼司宪府执义臣元〇〇谨启,为臣跟正使臣金〇〇、副使臣宋〇于甲子十月三十日辞朝……沿路留馆,所闻所见,并为胪□,以备睿览。谨具启闻。”程式文后为逐日记事,内容自十一月二十四日渡江始,至翌年二月十二日出山海关止。后续至返渡江部分已佚,且书中多处标“□”,足见原本残缺。然亦有本就留空之处,可知原本实为元在明所呈日记体使行报告之草稿,而非文书定稿的抄本。

原本今藏处未详,复本可充作原本。除复本外,韩国成均馆大学尊经阁另藏抄本《芝汀燕记》一部(索书号:稀B16I-0010v.1),为元在明个人燕行日记。日记起自朝鲜纯祖四年十月三十日陛辞,终至翌年三月十五日复命。对读公、私两种燕行日记可知,使行报告内容简略,系抄撮个人燕行日记而成。换言之,元在明与前述金诚一不同,其出使期间并未同时撰写公、私两套日记,而是专注个人纪行,待归国后再据此摘编成报告。

(二十一)洪良厚《古称燕士》

采访:洪憙,1934年11月;所藏者:忠清南道燕岐郡全义面洪思惪;誊写:缺,1936年1月;校正:缺;检阅:中村荣孝,1937年10月11日。

洪良厚(1800—1879),字一能、汉佐,号宽居、三斯,本贯南阳,居汉阳,系著名学者洪大容之孙。朝鲜纯祖二十六年(清道光六年,1826),良厚随冬至使行赴清,在京期间与李璋煜、王筠等清朝文士结交。

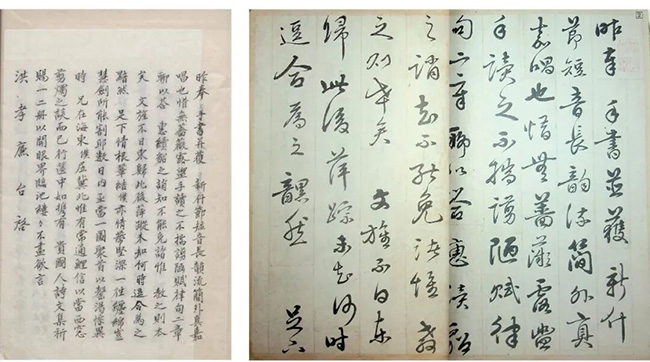

朝鲜史编修会此复本(见图1左)为清人致洪良厚尺牍合集,分装两册,内外封均题“古称燕士”。其中,第一册收录洪氏在北京期间所获清人书信22通,首为李钧所作;第二册则是其归国后所得14通。按寄信人统计,复本共存李钧尺牍4通、王筠6通、李璋煜16通、刘栻1通、叶志诜2通、许乃赓2通、潘恭寿1通、汪喜孙1通、帅方蔚1通、史襄龄1通及沈敦寿1通。

图1 洪良厚《古称燕士》

原本(见图1右)旧藏于洪良厚后裔洪思惪家,后经韩国崇实大学基督教博物馆馆长金良善(1908—1970)递藏,现存该馆。值得注意的是,今所见原本第一册首通并非李钧所作,而是同治十一年(1872)朝鲜人朴珪寿致洪良厚书,其后才为李钧等清人信札。朴氏此信与其他信件时间差逾四十载,内容亦仅为日常问候,并不契合“古称燕士”主题。其被置于第一册卷首,颇显突兀。韩国学者曾就此提出疑问,但未得确解。比勘复本则可知,朴珪寿此信并非《古称燕士》原有内容,而应为1936年后新增。此外,该信在装裱形制上不同于其他信札,第二册又存在部分页面顺序错乱,这些迹象均可佐证原本在现代流传过程中曾经重装。

(二十二)朴思浩《燕纪程》

采访:田川孝三,缺;所藏者:京城大和町中村荣孝;誊写:1940年9月24日、1940年10月4日、1940年10月14日,李肯馥;校正:1941年2月21日、1941年2月27日、1941年3月5日,大石兼正、大石兼正、洪元杓;检阅:田川孝三,缺。

朴思浩(1784—1854),字诚夫,号心田,本贯密阳,有抄本文集《心田稿》存世。朝鲜纯祖二十八年(清道光八年,1828)、朝鲜宪宗三年(清道光十七年,1837),两度以军官身份随朝鲜使臣赴清。是书为首次使行时记录。原本为中村荣孝旧藏。朝鲜史编修会复本共三卷三册,内外封均题“燕纪程”,卷首题则为“燕蓟纪程”。

原本今所在不详,复本可充作原本。除复本外,朴思浩燕行日记又存抄本三种。其一为奎章阁所藏,亦三卷三册,第一、二册末附题记“昭和十二年七月据稻叶君山藏本誊写”。该本编次与复本悉同,内封亦书“燕纪程”。且第二册“纪晓岚”条、第三册“李中峰”条眉批,以及第三册“出塞别章”重出之十行文字,皆与复本相同,足见中村荣孝本与稻叶岩吉(号君山)本渊源密切,极有可能为同一本。

其二为哈佛燕京图书馆所藏零册,外封书“燕蓟纪程人”“杂著”,卷首题“燕蓟纪程卷之全”(“全”字为后改,原为“三”)。内容与复本、奎章阁本第三册并无不同,但未见上述眉批及文字重出之处。

其三收录于文集《心田稿》,经首尔大学教授金庠基(1901—1977)递藏,今存韩国岭南大学东滨文库。该本统合朴氏两次使行记录,其中《燕蓟纪程》分置卷五至卷八。经比勘可知,此文集本与复本编次殊异,且文字有所增删。如《演戏记》条,复本仅记“演戏厅设戏台,后面设幔,幔中备置各种戏具”;而《心田稿》本则增补为:“演戏厅设大阁三层,上层环以栏槛,下层铺以长杠如鱼鳞排错,中层设戏台。后面设幔,幔中备置各种戏具。”

(二十三)朴显阳《燕行日记》

采访:田川孝三,缺;所藏者:江原道春川郡春川邑朴原勋绪;誊写:1940年11月28日,李肯馥;校正:1941年3月19日,洪元杓;检阅:田川孝三,缺。

朴显阳(1831—1895),字景孝,本贯潘南,门荫入仕。朝鲜哲宗七年(清咸丰六年,1856)以子弟军官身份随父朴齐宪出使清朝。是书为当时日记。原本旧藏于春川朴勋绪家。据《潘南朴氏世谱》,朴勋绪乃朴显阳之孙。

朝鲜史编修会复本外封题“朴显阳燕行日记”,内封题“燕行日记全”“朴显阳齐宪子”,卷首题“燕行日记”。原本今藏处未详,复本可充作原本。

四、结语

朝鲜史编修会的地方史料采访,正值近现代交汇的特殊历史时期。加之采取软硬兼施的访书策略,使其较今人更易获取珍稀文献。针对此等文献,朝鲜史编修会在相对严谨的“学术态度”下,选择性制作了胶卷、抄本等复本。

以朝鲜燕行文献为例,此类复本的原本多为作者稿本或家藏抄本。故当原本难觅时,复本便可作为替代,还可为追溯原本递藏提供宝贵线索;而原本可得时,复本亦因保留其百年前面貌,在校勘中发挥着独特作用。如《裴三益日记》、《金诚一朝天日记》、赵宪《朝天日记》、苏世让《阳谷赴京日记》、全湜《沙西航海朝天日录》、朴思浩《燕纪程》等例,实证朝鲜别集编刊对日记体例的结构性调整以及原文的增润删改,乃至错改臆改现象;李好闵《观周日稿》凸显按体编排对燕行诗集现场的拆解破坏;《古称燕士》则反映原本在近百年流传中遭遇叶次错乱、无关内容杂入等问题。另如《闻庆缶林洪氏文献》、魏廷喆《沈阳往还日记》则揭示燕行日记在入集、单行外,还存在被年谱及实记类著述完整采录的特殊流传途径。尽管从实物形成时序观之,此类复本属最晚近一类,但就文本而言,实为不可忽视的重要文献。

【作者简介】王微笑,复旦大学古籍整理研究所博士后。研究方向:朝鲜(韩国)古文献学。

本文发表于《文献》2025年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|