“中华古籍保护计划”实施以来,我国古籍保护事业蒸蒸日上,古籍修复工作者队伍不断壮大,古籍修复工作的社会关注度不断提高,各类新闻报道颇夥,古籍保护从小众走向大众。

“中华古籍保护计划”启动以前,古籍修复对于公众来说显得十分陌生,相关新闻报道难得一见。陈龙先生多年来关注古籍修复,《与榖为徒》《纸质文献修复与保护书目百种》等先后在本号连载发布,今又将收集到的上世纪九十年代以前老报纸中有关古籍修复相关报道整理投稿,每篇均包括报纸原图及转录文本,共分五期,由本号予以连载,以飨读者。

三、《羊城晚报》1962年10月27日 星期六

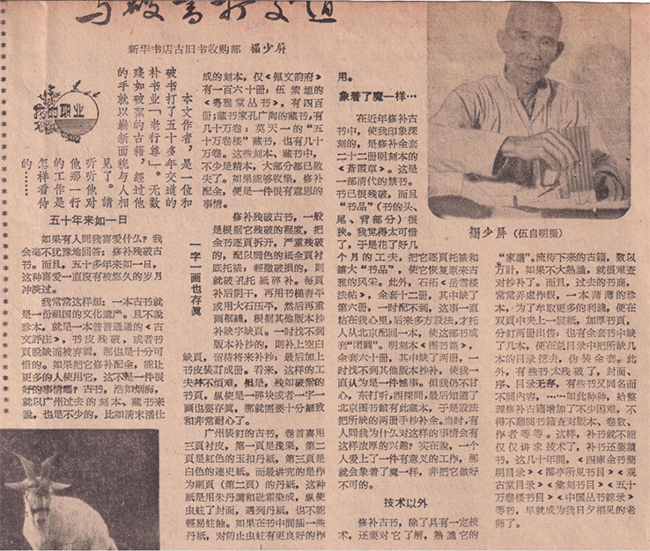

褟少屏《与破书打交道》

本文作者,是一位和破书打了五十多年交道的补书业“老行尊”。无数残如破絮的古籍,经过他的手就以崭新面貌与人相见了。请听听他对那一行的工作是怎样看待的……

五十年来如一日

如果有人问我喜爱什么?我会毫不犹豫地回答:修补残破古书。而且,五十多年来如一日,这种喜爱一直没有被悠久的岁月冲淡过。

我常常这样想:一本古书就是一份祖国的文化遗产。且不说珍本,就是一本普普通通的《古文评注》,书皮残破,或者书页脱缺而被弃置,那也是十分可惜的。如果把它修补配全,能让更多的人使用它,这不是一件很好的事情吗?古书,浩如烟海,就以广州过去的刻本、藏书来说,也是不少的,比如清末潘仕成的刻本,仅《佩文韵府》有一百六十册;伍紫垣的《粤雅堂丛书》,有四百册;藏书家孔广陶的藏书,有几十万卷;莫天一的“五十万卷楼”藏书,也有几十万卷。这些刻本、藏书中,不少是精本,大部分都已散失了。如果能够收集,修补配全,便是一件很有意思的事情。

一字一画也存真

修补残破古书,一般是根据它残破的程度,把全书逐页拆开,严重残破的,配以同色的纸全页衬底托裱;轻微破损的,则就破孔托纸碎补。每页补后阴干,再用书槌舂平或用大石压平,然后再重画框线,根据其他版本抄补缺字缺页。一时找不到版本补抄的,则补上空白缺页,留待将来补抄;最后加上书皮装订成册。看来,这样的工夫并不烦难,但是,残如破絮的书页,纵使是一碎块或者一字一画也要存真,那就需要十分细致和非常耐心了。

广州装钉的古书,卷首喜用三页衬皮,第一页是浅栗,第二页是红色的玉扣丹纸,第三页是白色的连史纸。而最讲究的是作为副页(第二页)的丹纸,这种纸是用朱丹调和砒霜染成,纵使虫蛀了封面,遇到丹纸,也不能轻易蛀蚀。如果在书中间插一些丹纸,对防止虫蛀有更良好的作用。

象着了魔一样……

在近年修补古书中,使我印象深刻的,是修补全套二十二册明刻本《苍霞草》。这是一部清代的禁书。书已很残破,而且“书品”(书的头、尾、背部分)很狭。我觉得太可惜了,于是花了好几个月工夫,把它逐页托裱和镶大“书品”,使它恢复原来古雅的风采。此外,石拓《岳雪楼法帖》,全套十二册,其中缺了第六册,一时配不到,这事一直粘在我心里,后来多方设法,才托人从北京配回一本,使这部书成套“团圆”。明刻本《图书篇》全套六十册,其中缺了两册,一时找不到其他版本抄补,使我一直认为是一件憾事。但我仍不甘心,东打听,西探问,最后知道了北京图书馆有此藏本,于是设法把所缺的两册手抄补全。当时,有人问我为什么对这样的事情会有这样浓厚的兴趣?实在说,一个人爱上了一件有意义的工作,那就会象着了魔一样,非把它做好不可的。

技术以外

修补古书,除了具有一定技术,还要对它了解,熟识它的“家谱”。流传下来的古籍,数以万计,如果不大熟悉,就很难查对抄补了。而且,过去的书商,常常弄虚作假,一本薄薄的珍本,为了牟取更多的利钱,便在双页中夹上一层纸,加厚书页,分钉两册出售;也有全套书中缺了几本,便在总目录中把所缺几本的目录挖去,伪装全套。此外,有些书太残破了,封面、序、目录无存,有些书又同名而不同内容,......如此种种,给整理修补古籍增加了不少困难,不得不翻阅书籍查对版本、卷数、作者等等。这样,补书就不能仅仅讲求技术了,补书还要读书,这几十年间,《四库全书简明目录》、《郘亭所见书目》、《观古堂目录》、《汇刻书目》、《五十万卷楼书目》、《中国丛书综录》等书,早就成为我日夕相见的老师了。

(褟少屏,新华书店古旧书收购部)

四、《北京晚报》1964年12月6日 星期日

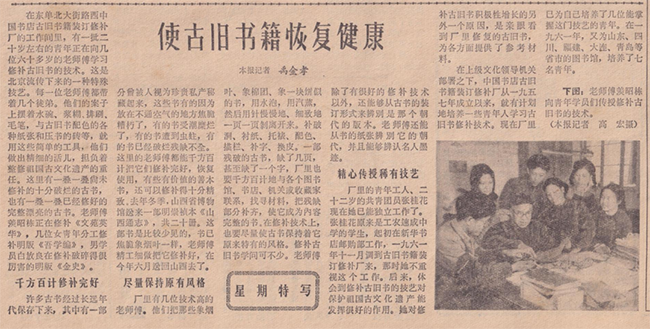

禹金孝《使古旧书籍恢复健康》

在东单北大街路西中国书店古旧书籍装订修补厂的工作间里,有一批二十岁左右的青年正在向几位六十多岁的老师傅学习修补古旧书的技术。这是北京流传下来的一种特殊技艺。每一位老师傅都带着几个徒弟。他们的案子上摆着水碗、浆糊、排刷、毛笔,与古旧书配色的各种纸张和压书的砖等,就用这些简单的工具,他们做出精细的活儿,担负着整修祖国古文化遗产的重任。这里有一叠一叠尚未修补的十分破烂的古书,也有一叠一叠已经修好的完整漂亮的古书。老师傅羡昭栋正在修补《文苑英华》,几位女青年分工修补明版《吾学篇》,男学员白方良在修补破碎得很厉害的明版《金史》。

千方百计修补完好

许多古书经过长远年代保存下来,其中有一部分曾被人视为珍贵私产秘藏起来,这些书有的因为放在不通空气的地方焦脆糟朽了,有的书受潮糜烂了,有的书遭到虫蛀,有的书已经破烂残缺不全。这里的老师傅都能千方百计把它们修补完好,恢复使用,有些有价值的善本书,还可以修补得十分精致。去年冬天,山西省博物馆送来一部明崇祯本《山西通志》,共二十册。这部书是比较少见的,书已焦脆象烟叶一样,老师傅精工细做把它修补好,在今年六月份送回山西去了。

尽量保持原有风格

厂里有几位技术高的老师傅。他们把那些象烟叶、象棉团、象一块饼似的书,用水泡,用汽蒸,然后用针慢慢地、细致地一页一页剥离开来。补破洞、衬纸、托裱、配色、描栏、补字、换皮。一部残破的古书,缺了几页,甚至缺了一个字,厂里也要千方百计地与各个图书馆、书店、机关或收藏家联系,找寻材料,把残缺部分补齐,使它成为内容完整的书。在修补技术上,也要尽量使古书保持着它原本特有的风格。修补古旧书学问可不少。老师傅除了有很好的修补技术以外,还能够从古书的装订形式来辨别是那个朝代的版本。老师傅还能从书的纸张辨别它的朝代,并且能够辨认名人墨迹。

精心传授稀有技艺

厂里的青年工人、二十二岁的共青团员张桂花现在她已能独立工作了。张桂花原来是工农速成中学的学生,起初在新华书店邮购部工作,一九六一年十一月调到古旧书籍装订修补厂来,那时她不重视这个工作。后来,体会到修补古旧书的技艺对保护祖国古文化遗产能发挥很好的作用。她对修补古旧书积极性增长的另外一个原因,是亲眼看到厂里修复的古旧书,为各方面提供了参考材料。

在上级文化领导机关部署之下,中国书店古旧书籍装订修补厂从一九五七年成立以来,就有计划地培养一些青年人学习古旧书修补技术。现在厂里已为自己培养了几位能掌握这门技艺的青年。在一九六一年,又为山东、福建、大连、青岛等省市的图书馆,培养了七名青年。

文:《北京晚报》记者禹金孝

图:《北京晚报》记者高宏

整理者简介:陈龙,字介甫,号楮盦,江苏江阴人。南京艺术学院人文学院美术学(文物鉴赏与修复)专业毕业,曾供职于南京市莫愁中等专业学校古籍修复专业,现为江苏省江阴市博物馆副馆长。辑印有雕版印刷《装潢志》《枚榖集》,影印有《谢冶盦集》《论装修补古旧书集》,整理重编《中国传统手工纸生产旧影》。

|