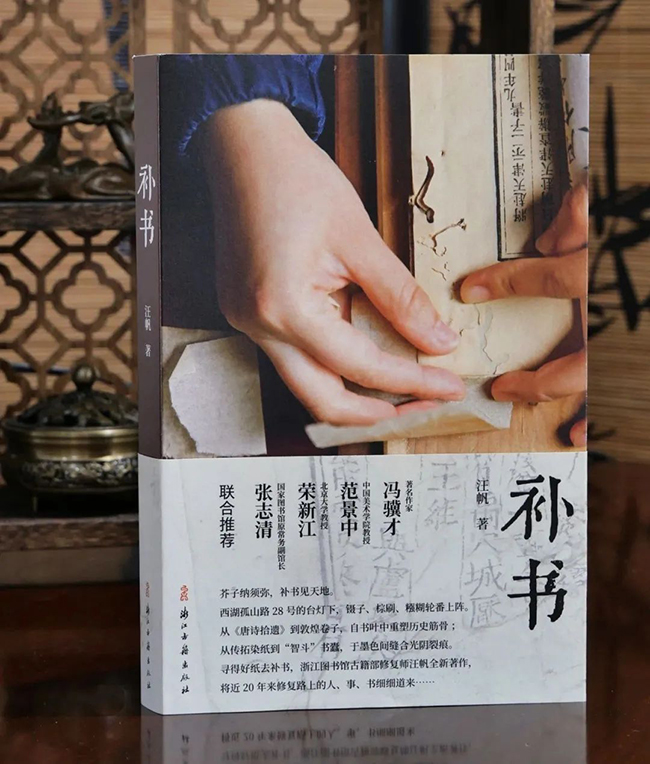

浙江图书馆古籍修复师汪帆的新著《补书》,是其继《寻纸》之后潜心推出的又一力作。书籍以“寻得好纸来补书”为线索,既延续了前作对纸张材料的探索,又开掘了古籍修复技艺的精微世界及人文底蕴,将看似冰冷的技术操作升华为对古籍生命与文化传承的体悟,使其价值远超技艺指南的范畴。

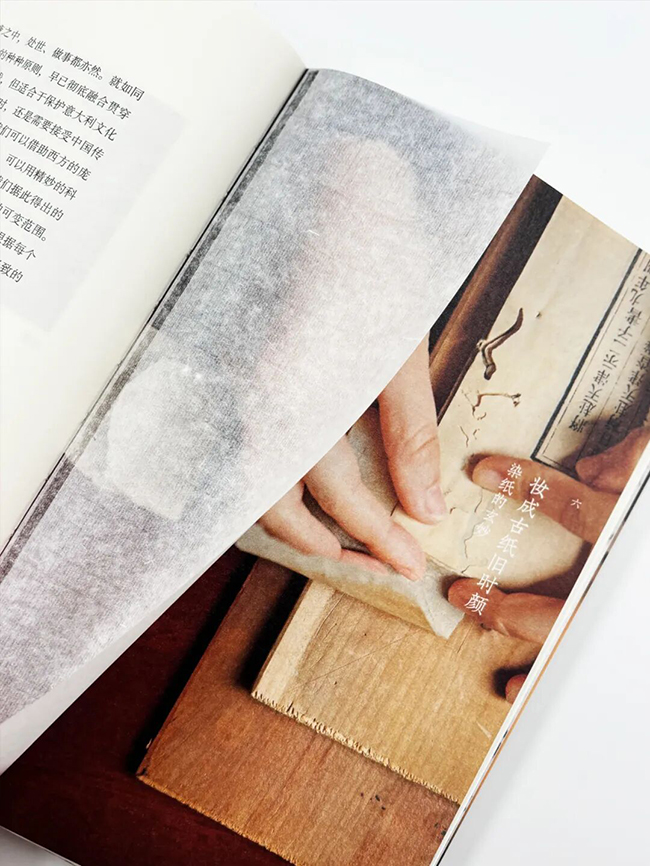

《补书》的独特价值,首先在于其多维度、立体化地呈现了古籍修复的丰富内涵。它是一部严谨的技艺传承实录。书中细致描摹了前辈修复师的言传身教,而作者自身亦在日复一日的实践中不断精进,领悟修复技艺的精髓。

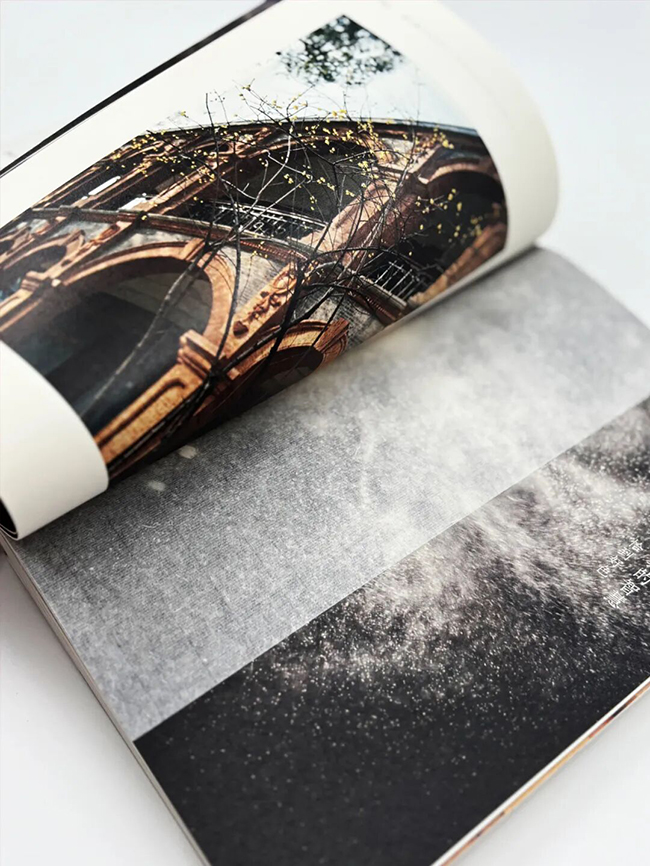

同时,它也是一部浸润着文学情愫与生命体验的随笔。作者巧妙地将西子湖畔的日常观察——那水墨般变幻的湖光山色,融入对古籍修复、传拓等色彩与气韵的理解中。其文笔细腻醇厚,为技术操作赋予了诗的温度与美感。

尤为可贵的是,《补书》更是一部蕴含哲思的修复之书。书中引入“忒修斯之船”悖论,揭示了修复对象在量变积累中悄然发生的质变,以及修复本身固有的多变性与复杂性。书中对“动静相宜”“表里兼顾”“执中守度”等古籍修复核心原则的体悟,超越了技法层面,触及了技艺背后关于存在、传承与平衡的深层思考。

贯穿全书、感人至深的,是汪帆笔下传递出的那份独特的“温度”。这种温度,源于她对修复师群体的真挚刻画。她如同一位温润的采撷者,凝练地呈现出各位前辈的智慧与风骨,使读者如见其人、如闻其声,深切感受到技艺传承绝非冰冷的工序复制,而是鲜活文化在人与人情感流动中的接力。

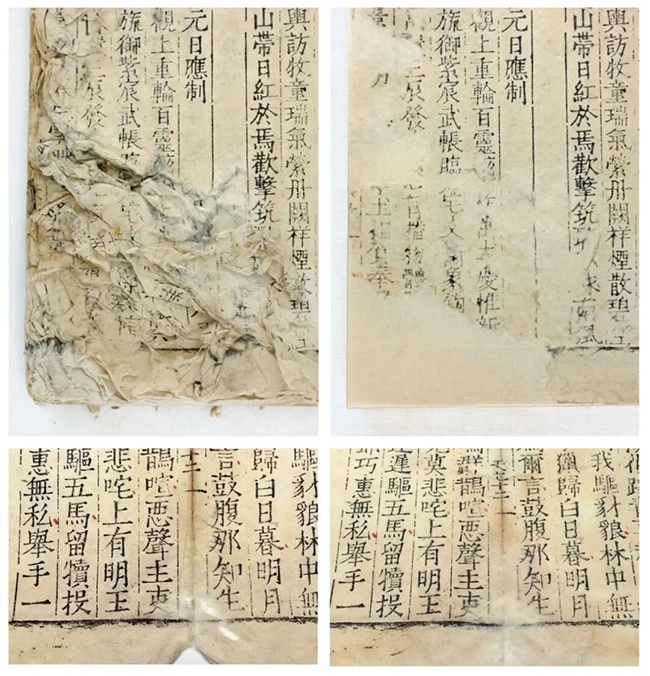

这种温度,更深植于她对修复对象——古籍所具生命力的深刻体认。书中更努力探索了古籍修复之美,引领读者步入美的境界,感受朴厚沉静之美、以形赋神之美、时空穿越之美及哲思升华之美。

诚如书中所揭示,古籍绝非仅是记录文字的纸张,更是承载先贤思想、文化密码与历史信息的生命体。修复工作因此也远非物理层面的“补书”,而是一场与历史对话、让文化重新焕发生命力的仪式。

这要求修复师必须具备超越技术的文化自觉,深刻理解手中书卷所承载的内涵。宋应星“天覆地载,物数号万”的感慨,在此被赋予了新的意涵——那承载着文明重量的纸张,其生命之“重”与物理之“轻”形成的张力,正是修复工作神圣性的根源所在。

《唐诗拾遗》修复前后对比

《补书》的出版与受到欢迎,亦是“中华古籍保护计划”实施近二十年艰辛历程与斐然成就的一个缩影。它映射了社会对古籍保护从陌生到关注的显著转变,更标志着一个关键转折——古籍修复人才队伍已从计划启动之初全国不足百人,逐步发展为如今拥有千名专业修复师的坚实力量。

汪帆作为该计划培养的青年代表,其勤于思考、笔耕不辍的实践,正是新一代修复师从传统技艺传承者向兼具科学素养、理论总结能力与人文情怀的复合型人才跨越的例证。

她的著述说明,古籍保护事业的可持续发展,不仅依赖于日复一日的案头功夫,更需要能够提炼经验、沟通专业领域与公众、赋予古老技艺以时代新声的“书写者”与“传播者”。

综上,《补书》是一部技艺之书,更是一部生命之书、文化之书。其价值,在于让承载着民族记忆与智慧结晶的脆弱纸张,在修复师的匠心与敬畏心中,穿越时空,在新时代焕发出温暖且持久的光芒。当然,前路依旧漫长,我们仍需努力,让古籍修复被更多人所知道、所理解、所喜爱。

作者:张志清(国家图书馆原常务副馆长、国家古籍保护中心原副主任)

联合推荐

寻来好纸,得心应手补书;悟到真禅,融会贯通论道。

——冯骥才(著名作家)

年读周嘉胄《装潢志》,见“不遇良工,宁存故物”,深叹古人爱物之情汇聚于斯。汪帆女史《补书》,始信古籍修复之道,端在良工、故物之遇合。手记虽即事而成,汇聚一帙,即如花中世界,现出一部纸张与书籍的文明史。

——范景中(中国美术学院教授)

当我们在一个宁静的善本阅览室,打开一本干净整洁的古本图书;当我们在一个长条桌案上,铺展开一卷长长的敦煌写经。我们可能想象不到,这些书卷是经过修复专家的艰苦努力,才得以如此美观地呈现。浙江图书馆汪帆女史的这本书,让我们得以知晓修补图书的辛劳,也从中感受到她们化腐朽为神奇后的愉悦。这些发生在西湖孤山间的故事,被作者用灵动的笔墨,配以艺术的图片,如数家珍般地展现出来。让我们感受到补书者的境界,以及围绕补书前后多彩的故事。

——荣新江(北京大学教授)

汪帆在西湖四季中审美,在修复实践中辩证思考,努力让古籍修复这门实用之学上升到美学和哲学高度,实在是值得赞赏的。

——张志清(国家图书馆原常务副馆长)

|