执传习妙笔,续写古籍修复传承长卷

国家级古籍修复技艺传习中心甘肃传习所风采

国家级古籍修复技艺传习中心甘肃传习所于2015年在甘肃省图书馆挂牌,同年,聘请师从“国手”张士达的师有宽先生为传习导师。在国家大力推动文化遗产保护的时代浪潮下,甘肃传习所始终勇立潮头,积极投身于古籍保护事业,正在谱写一部波澜壮阔的文化传承诗篇。

2007年,“中华古籍保护计划”启动,甘肃省图书馆迅速行动,于2009年成立了甘肃省古籍保护中心。这一举措标志着甘肃在古籍保护领域迈出了专业化、系统化的关键一步。2017年,甘肃传习所凭借深厚的技术积累与丰富的实践经验,成功申报省级非遗保护项目“古籍修复技艺”。2019年,传习所顺利获得“可移动文物修复资质证书”。2022年,师有宽、何谋忠两位资深古籍修复专家获得“甘肃省第五批省级非遗项目古籍修复技艺项目代表性传承人”荣誉称号。2025年,传习所凭借深厚的古籍修复底蕴、专业的修复团队与先进的技术设备,成功获批第二批国家级古籍修复中心。

这些成就的取得,不仅是对甘肃传习所过往努力的高度肯定,更是为甘肃的古籍保护事业树立了新的标杆,标志着图书馆在古籍保护领域迈向了新的征程,将继续为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

甘肃传习所现有修复场地350平米,另有200平米的古籍保护人才培训基地,用于开展相关人才的培养工作;40平米的实验室,配备了修复检测所需的基础实验设备,承担修复检测等重要任务,为修复传习工作的开展提供了坚实保障。裱墙约110平米。如今,传习所正在加快筹建标准化实验室,未来将进一步提升修复与研究的水平。

建章明矩,规范传承路径

为确保“师带徒”工作深入开展,甘肃传习所建立了一套行之有效的管理机制。结合人才培养实际情况,制定了相关管理制度和标准,使古籍修复工作更加规范化、制度化。

甘肃传习所严格按照规范化管理体系和国家古籍保护中心的要求开展工作,年末对每位学徒进行考核,由导师手写评语,整理存档后将所有资料上报给国家古籍保护中心。同时,根据每位学徒的特点,精心制订传承计划,导师分步骤、有重点地对徒弟进行经验传授、业务帮扶和作风引领,保障了古籍修复技艺传承工作的有序推进。

身行示范,传承工匠情怀

1961年至1963年,师有宽先生参加了由中华人民共和国文化部群众文化局举办的“第一期装修古旧线装图书技术人员训练班”,跟随修复大师张士达先生等学习古籍修复技术,从此与古籍修复结下不解之缘。

六十余年如一日,先生始终坚守在古籍修复岗位上,“德高为师,身正为范”,先生将“干一行、爱一行、钻一行、精一行”作为自己的工作宗旨。他以身作则、悉心指导,不仅毫无保留地将古籍修复技艺传授给学徒,还通过自身言行传递价值观和职业道德。2016年,先生获“工行杯”感动甘肃·2016年度陇人骄子提名奖。

师有宽(第二排右二)与师傅张士达(第一排右二)合影

师道传承,青年逐光前行

自传习所成立至今,已有20名学徒拜师有宽先生为师,开启了古籍修复技艺的学习征程。团队现共有17名专业古籍修复师,青年力量已成为中流砥柱。其中,九零后修复师共有7人,占比近半,而零零后修复师也达4人。这些年轻的修复师,凭借对修复技艺的满腔热爱,以及在专业院校积累的扎实理论知识,迅速成长为团队的新生力量。

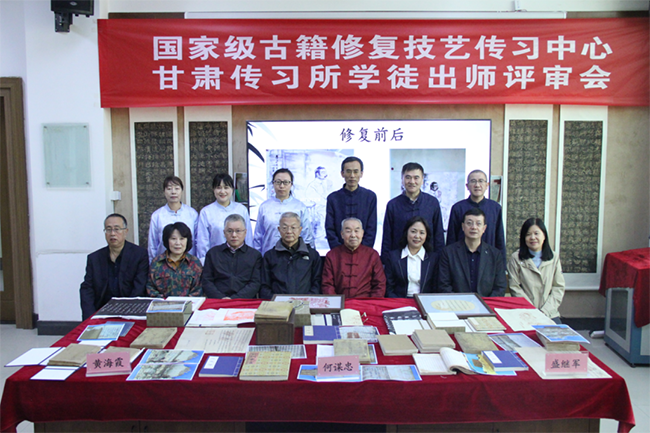

在新时代浪潮的推动下,甘肃传习所的古籍修复团队展现出前所未有的蓬勃朝气。在人才培养过程中,传习所探索出“请进来、走出去、坐下来” 的立体式培训模式。2024年10月,传习所第一批学徒顺利出师。

缮护典籍,赓续文明薪火

传习所成立至今,已修复近20万页的古籍,主要完成了甘肃地方名人手迹、“甘肃省博物馆馆藏纸质文物(古籍)修复项目”(一期)、河西宝卷、甘州区图书馆藏国家珍贵古籍《大明成化丁亥重刊改并五音类聚四声篇十五卷》、甘肃省图书馆藏《钦定古今图书集成》等修复项目。通过这些修复项目,众多破损古籍得以重焕生机,传承着中华民族的历史文化,古籍修复技艺也在实践中得到了传承与检验。

搭建网络,锻造修复尖兵

2017年,甘肃省第一家甘肃传习所传习点在天水市图书馆挂牌,这标志着古籍修复技艺传承迈出了重要一步。此后,甘肃传习所又在兰州大学图书馆、西北师范大学图书馆、兰州资源环境职业技术大学(原兰州资源环境职技术学院)、兰州职业技术学院、甘肃省博物馆、陇西县图书馆、麦积山石窟艺术研究所、西北民族大学图书馆、甘肃民族师范学院图书馆设立9家传习点,构建起了甘肃全省传习网络。

为全力推动古籍保护传习点建设,传习所设置严格且科学的指导机制、组建指导团队,定期前往各个传习点进行全面指导。团队成员凭借丰富的实践经验与深厚的专业知识,从版本鉴定、古籍修复操作流程、古籍存藏环境、宣传推广等多个关键领域为传习点的建设与发展提供针对性和建设性的意见与建议。

院校联创,革新育匠路径

进入新时代,甘肃传习所积极探索产教融合的新路径,进一步推动古籍保护事业的可持续发展。为缓解甘肃古籍修复师与待修古籍数量之间的巨大差距,2022年和2023年,图书馆先后与兰州资源环境职业技术大学、兰州职业技术学院签订合作办学协议,构建产学研一体化的人才培养模式。通过与高校的紧密合作,搭建起了从理论教学到实践操作的一体化人才培养平台。

甘肃传习所积极投身于古籍修复事业,带动省内古籍修复事业发展,让古籍“活起来”,让技艺“传下去”。

未来,甘肃传习所将继续砥砺前行,在传承和弘扬中华民族优秀传统文化的道路上,贡献更多智慧与力量,让古籍修复技艺在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

供稿:甘肃省图书馆

|