内容摘要:张文虎《校刊史记集解索隐正义札记》在《史记》校勘学史上具有重要的地位。浙江图书馆现藏两部《札记》的稿本,皆为张文虎手迹,朱墨杂沓。在厘清原书错配问题的基础上,可从稿本中分析出初撰本、初誊本、誊清本等张氏校勘过程中多个阶段的文本。这些稿本作为《札记》成书的直接见证者,反映了《札记》成书过程中的修订细节,以及撰者张文虎精益求精的学术态度。稿本中有刻本《札记》及其他著述所未见的《前言》《谨拟章程》《校刊史记三家注凡例》,对研究金陵书局的刻书流程及规范、《舒艺室随笔》与《札记》的关系、张文虎的校勘理念等问题均有一定裨益。

关键词:张文虎 《校刊史记集解索隐正义札记》稿本 《史记》 金陵书局

张文虎入曾国藩幕府后,曾主金陵书局校席十三载,“于《史记集解索隐正义》一书考索尤深”,是金陵书局校刊《史记》的第一大功臣。《校刊史记集解索隐正义札记》(以下简称“《札记》”)即是张文虎校勘《史记》的重要成果之一,被评价为“清代最有名的《史记》校勘著作”,是“《史记》校勘的巅峰之作”。当下学界研究金陵书局本《史记》或张文虎《札记》的论著不在少数,但多关注同治十一年(1872)金陵书局刻本。浙江图书馆庋藏张文虎《札记》稿本,具有独特且重要的文献价值,尚未得到系统研究,今特撰文揭出之。

一、两部张文虎《札记》稿本的厘清

金陵书局本《史记》刊成于同治九年,当时《札记》尚未写定,未能一同刊出,直到两年后才刻成单行本发行。刻本白口,双鱼尾,四周双边,半叶十一行,行二十二字,书末有张文虎跋语。今有《〈史记〉订补文献汇编》影印本(北京图书馆出版社,2004年)和中华书局点校整理本。

浙江图书馆藏两部张文虎《札记》稿本(索书号分别为“善000951”“善000952”),是《札记》成书过程的中间产物。两部稿本抄写用纸相同,均为蓝格,白口,单鱼尾,左右双边;抄写格式同为半叶十行,行二十四字,小字双行同;均为张文虎手迹,书眉行间,朱墨杂沓。因这两部稿本在流传过程中卷次被打乱,存在误配的问题,为了能够清晰地梳理其中每册、每卷的具体性质,先利用张文虎《日记》及题跋等史料梳理《札记》成书的具体过程如下:

同治六年曾国藩命张文虎与唐仁寿同校《史记》时,张文虎即有撰写校勘记的提议,得到曾国藩的首肯。《札记》跋语云:

及明年春,相侯湘乡曾文正公自淮北回金陵,命文虎同校。文虎与侍御及唐君议以新刊《史》文及注皆不主一本,恐滋读者疑,请于刊竣之后附记各本同异及所以去取意,文正颔之。

同治九年金陵书局本《史记》刊刻完成后,张文虎便着手撰写校勘记,并将此视为工作的重心。他按照曾国藩的建议,“但求雠校之精审,不问成书之迟速”,自是年正月二十四日始撰《札记》,历时三载方付梓,大致经历了初撰、校订初稿、续撰、重订、誊清复校、校样本六个阶段,可见其校雠之精、用功之深:

(一)初撰:同治九年正月二十四日至同治十年二月二十四日

同治九年正月二十四日《张文虎日记》有“又复《史记》,为校勘记作稿”之语,可见张文虎撰写《札记》始于此。七月二十五日“写《史记》校记,至第六卷毕”。十月二十一日“校《史记》本纪校记”,而后持续“写校记”。十二月四日,张文虎与曾国藩商议《札记》纪、表部分校稿。《札记》跋语称,曾国藩于同治九年冬复任江督,张文虎将《札记》二卷递呈其审阅,与《日记》相合。此时《札记》十表的初稿还未完成,呈与曾国藩的是初撰本卷一的全部底稿以及卷二的部分底稿。直到同治十年正月八日,“写校记,十表竣”。二月二十四日,“写校记,八书完矣”。

(二)校订初稿:同治十年二月二十六日至四月十日

二月二十六日,张文虎从钱应溥处借得钱泰吉的校本,据以重校《史记》并修版,《日记》多有“复校《史记》本纪”“重校《史记》”诸语,重校工作进行到四月十日。

(三)续撰:同治十年四月十七日至八月十四日

四月十七日起,张文虎续写《札记》书、列传的校记,少有中断,直到八月十四日完成《札记》初稿。

(四)重订:同治十年十月十三日至十二月二十五日

十月十三日起校《札记》。十月二十六日,拜访曾国藩,借得柯本《史记》,二十七日开始“重订《史记》校记”,十二月二十五日重订《札记》毕。

(五)誊清与复校:约同治十一年二月十五日至二月二十四日

同治十一年二月十五日,“复校《札记》清本”,则之前当有誊清环节。二月二十四日,“作《〈史记〉札记》跋”。

(六)校样本:同治十一年四月十日至十二月七日

四月十日,“校《〈史记〉札记》样本”。五月十八日,“校《札记》写样”。六月五日“校《〈史记〉札记》写样”,七月二日“校《札记》样本”,七月二十九日“校《札记》写样”。八月二十三、二十四日“校《〈史记〉札记》样本”,九月二日“校《〈史记〉札记》样本”,九月三日“校《札记》新刻样本”,九月六至八日、二十一至二十四日、二十八日、十月四日“校《札记》样本”,十一月七日“校《札记》重刻页”,十一月十一日、十二月三日至七日“校《札记》样本”。

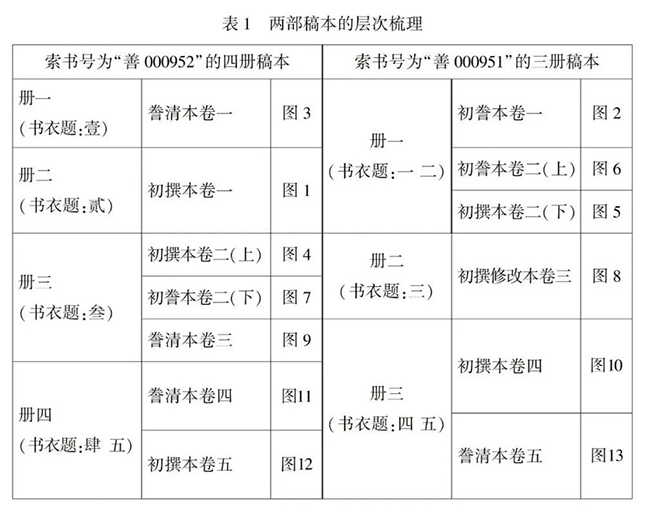

目前所见浙江图书馆藏索书号为“善000952”的四册《札记》与索书号为“善000951”的三册《札记》,主要涉及上述《札记》成书过程中的前五个阶段。仅就涉及的卷数来看,两部《札记》都包含着连贯的五卷,但实际上,因用纸相同,两部《札记》稿本在装订分册时出现了错配的问题。《四部要籍选刊》按照馆藏原配的顺序影印出版,未对错配内容进行调改。

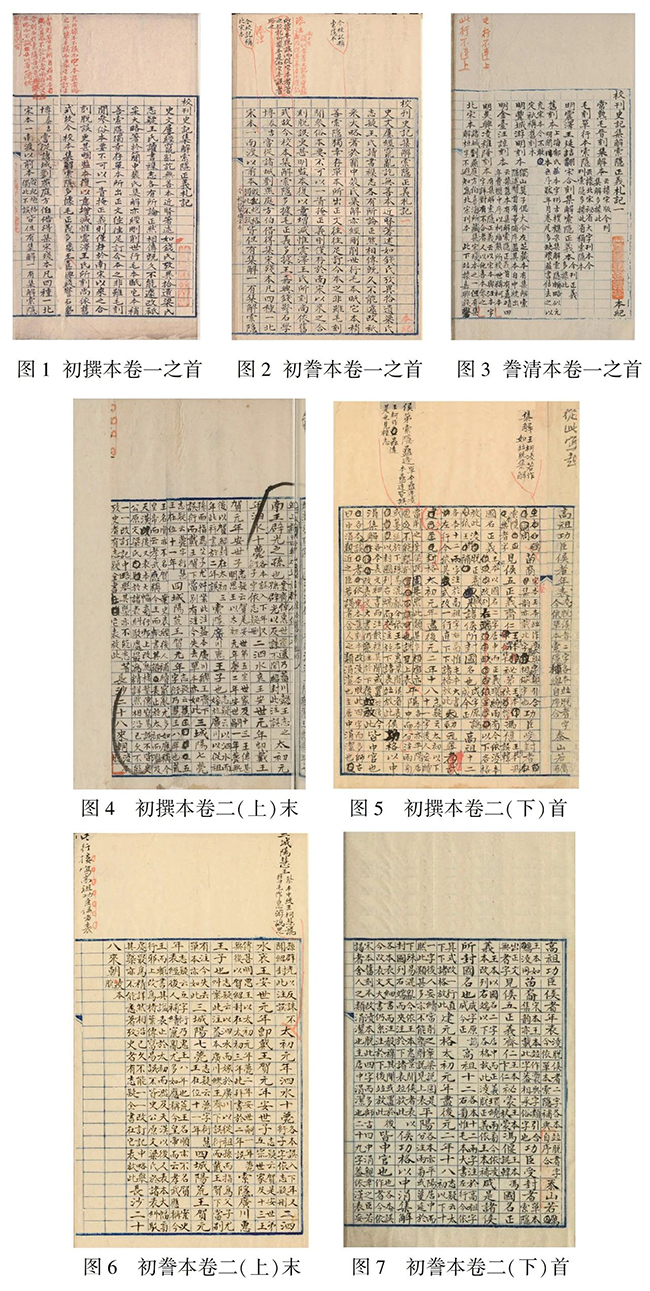

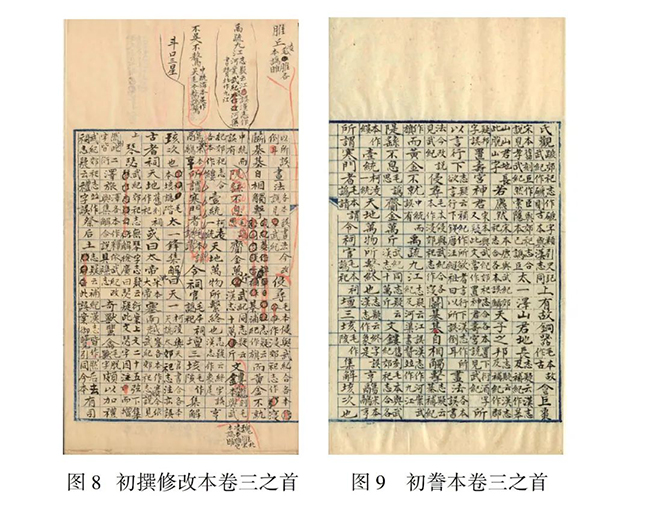

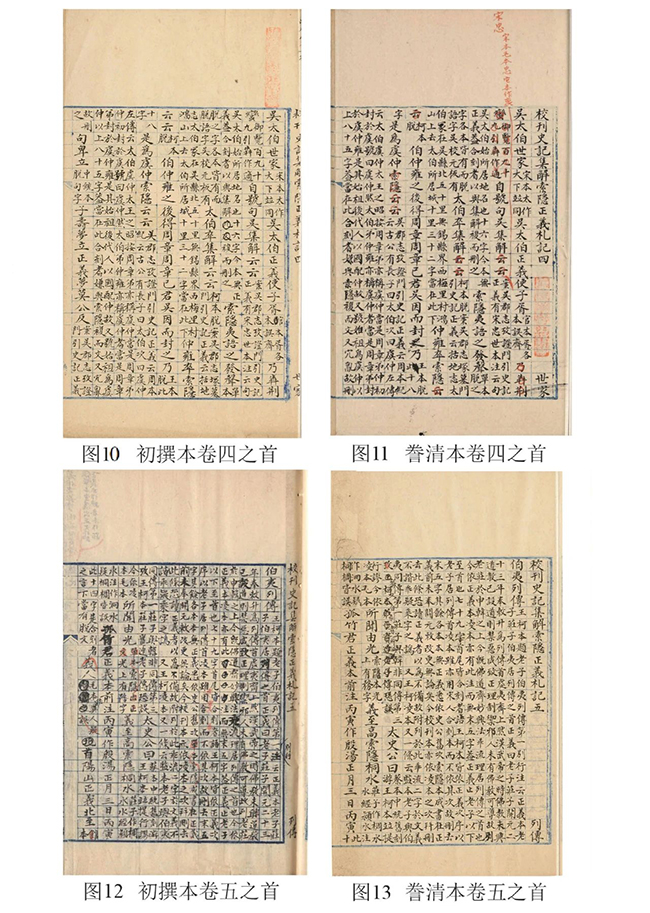

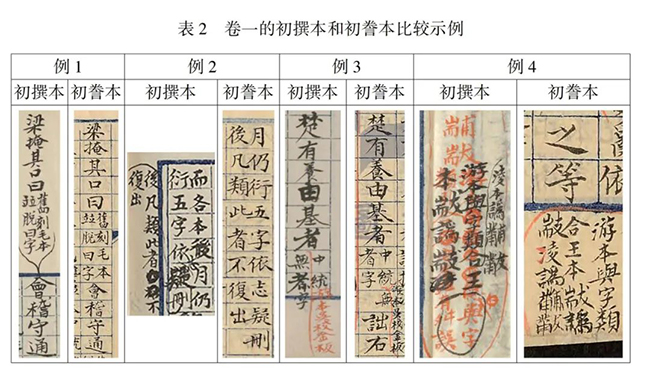

细分来看,这两部《札记》稿本中包含了初撰本、初撰修改本、初誊本、誊清本四种类型,但不是每卷都存在这四种类型的稿本。初撰本与初撰修改本的正文字迹相同,略为粗草,而初誊本、誊清本的正文字迹较为工整,可明显区分。再结合具体的批校内容,可以明确初撰本、初撰修改本、初誊本、誊清本的出现顺序。下面选取各卷不同类型稿本的书影各一幅,并列表1说明。

先以存有初撰本、初誊本、誊清本的卷一为例梳理主要脉络,再基于此讨论其余各卷的特殊情况。“初撰”阶段,卷一产生了初撰本(图1),在进行誊清后,得到“初誊本”(图2),依据是初撰本中墨笔修改的内容在初誊本中融入《札记》正文,参见表2例1、2。“校订初稿”阶段,张文虎先以朱笔补充基于钱泰吉校本形成的新校记于卷一初撰本之上。具体分析批校内容,可明确初撰本卷一中的朱批与钱泰吉校本关系密切:部分朱笔批校为引用钱泰吉按语,如《论字例》补入“赐孝公”小注“钱氏警石云当作献公”,部分则涉及钱泰吉校本所录他人校语,如《札记》中以朱笔增补“吴校柯本”“吴校”的校语。而后,再将类似草稿的初撰本中芜杂的朱笔批校以墨批形式过录到初誊本上,为了初誉本的正文不被墨笔污乱,明确增添位置的插入符号则用朱笔,参见表2例3。其中,判断初撰本中朱笔批校的产生时间早于初誊本中墨笔批校的依据是,初撰本中部分朱笔批校上有墨笔覆改,过录到初誊本上的是墨笔覆改后的内容,参见表2例4。

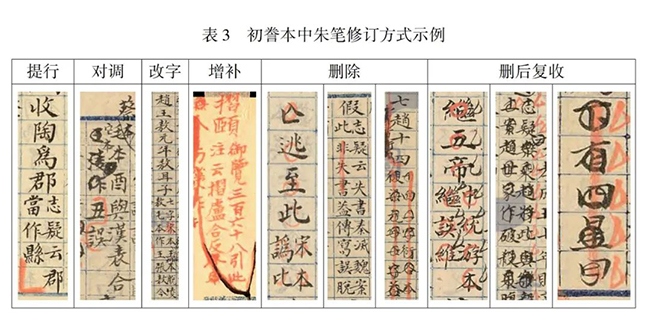

“重订”阶段始于同治十年十月十三日,张文虎着手“校誊清《史记》校记”,所校订的“誊清”本是今所见之初誊本,校订痕迹即初誊本中朱笔修改的内容,具体修改类型主要有六种,分别是:提行、对调、改字、增补、删除、删后复收(例见表3)。增补可细分为校记内增补和增添新校记两种,一般校记内少量字数的增补直接修改于旁,若是校记内修改字数较多或增添新的校记,多以浮签的方式附于天头或地脚。而删后复收的表现形式是以朱笔或墨笔在原稿上画圈或划竖线,字旁又有朱笔或墨笔所标三角形,凡此类者,最终基本都保留入新的誊清本中,可见张文虎是在反复斟酌修改后方成此貌。此外,十月二十六日,张文虎从曾国藩处借得柯本《史记》重订《札记》,如初誊本《孝武本纪》“祠具”条校语中添入了“柯”字,类例颇多。

提行对调改字增补删除删后复收“誊清复校”阶段,整理者将初誊本上过录的批校及重订的校语进行清理,融入正文中,形成图3这种新的“誊清本”,也即同治十一年二月十五日“复校《札记》清本”之所谓“清本”。此时已是校订阶段的尾声,不需要进行大篇幅修订,更多是为了避免誊录过程中出现错误而进行的复校以及查遗补漏,因此誊清本中批校的内容明显偏少,复校花费的时间也不长。

卷二各版本的生成逻辑与卷一相仿,但又存在特殊之处。图4属于卷二上(迄于《汉兴以来诸侯王年表》)的部分,图5属于卷二下(起于《高祖功臣侯者年表》)的部分,根据衔接处下部分标注的“从此写起”与上部分的四个红圈相对应,以及稿纸底部的残损情况相似,字迹与初撰本卷一相同,可知它们是被分开的初撰本。对应的初誊本是图6和图7。利用钱泰吉校本对卷二上进行的校订直接批改于初誊本上,与卷一先朱笔批校于初撰本,再墨笔誊录于初誊本的情况不同。卷二下虽有初誊本,却是在初撰本上批校,且未过录到初誊本上,这可能是工作时的一个失误;于是将错就错,将批校后的初撰本卷二下与批校后的初誊本卷二上并置。卷二的誊清本今未得见,但将批校后的初誊本卷二上、初撰本卷二下与刻本相校,知所载校记已相当接近,略有出入之处当是“誊清复校”阶段所为。

卷三现存两种。图8这一种(暂称“甲种”)正文中出现多处来自钱泰吉校本的信息,所以它的出现应晚于张文虎借得钱泰吉校本的时间(同治十年二月二十六日)。需要注意的是,这种卷三的正文中虽然出现了大量与柯本有关的校记,但这并不意味着它出现的时间在张文虎借得曾国藩所藏柯本(同治十年十月二十六日)之后。据上海图书馆藏钱泰吉手批明万历四年(1576)凌稚隆刻本《史记评林》(索书号:20548—75)知,钱泰吉已经使用柯本进行校勘,批校中大量出现“柯”“柯本”。再将二者比而观之,如《天官书》“依古以来《正义》礼法”条,《评林》本叶眉有钱泰吉校语“礼,柯本同,王本‘典’”,《札记》则有校记“柯、凌本‘典’作‘礼’”(按,“凌本”是《札记》对《评林》本的简称),与钱校本显示的凌本、柯本用字相合;又因金陵书局校刊《正义》多据王本(故此处即作“典”字),无需再出校王本。张文虎同治十年二月二十四日刚写完卷三的校记,两日后便借得钱泰吉校本,时间极为相近,再结合字迹,甲种卷三正文的书写比较潦草,当是初撰时的手迹,非誊清稿本,因此比较合理的判断是,此为张文虎直接结合钱泰吉校本重拟的“修改卷”,今称之为“初撰修改本”。图9这一种(暂称“乙种”)卷三手迹较为工整,是誊清过的稿本。从修改痕迹来看,初撰修改本卷三中以墨笔对原校记进行删改及批补的部分,如叶眉批补“禹疏九江”一条、“齎金万金”条改“金”作“斤”、“太一峰《集解》曰天一”条“曰”字前补入“斗口三星”四字等等,在乙种卷三中已融入校记正文,可知乙种系据初撰修改本誊清所得。同时,初撰修改本卷三中还有部分以墨笔撰写、以朱笔画插入符号的批校内容未见于乙种,却见于刻本,如图8所示“不吴不骜”条,可知乙种当为初誉本。今虽未得见卷三的誊清本,但可推知誊清本当也是根据批改后的初撰修改本誊录、理清而成。

卷四、卷五是同治十年(1871)四月十七日至八月十四日续撰的校记,此时张文虎已将钱泰吉校本作为参校材料之一融入校记中,因此卷四、卷五比卷一、卷二、卷三少了一次誊清环节,只有初撰本和誊清本,皆存(见图10—13)。卷四、卷五的初撰本在校勘材料的使用方面,可以对标批校后的初誊本卷一、初撰修改本卷三。同治十一年二月二十四日《日记》有“作《〈史记〉札记》跋”之语,此《跋》见于誊清本卷五之卷末,多有批改修订,与最终收入刻本的样貌基本一致。

校订誊清本之后,《札记》的内容基本定型,但在次序上与刻本则有较大不同,应是在誊清样本时对校记次序进行过调整。浙江大学出版社影印本的《影印后记》中指出誊清本和刻本之条目存在“不完全一致”和“次序有异”两种现象,但其判断为“不完全一致”的“蓺五种”“劳勤”条,实际都存在于誊清本中,之所以误判,同样是因为“次序有异”。试举《五帝本纪》中连续的20条校记为例,其在誊清本中的次序为:(1)黄帝者《正义》亭亭在牟阴、(2)少典《索隐》生黄帝、(3)徇齐、(4)神农氏《正义》山东有石穴曰神农生于厉乡、(5)㠯征、(6)蚩尤《正义》铜头、(7)石子、(8)造立、(9)不慈仁、(10)欲令、(11)信神、(12)制伏、(13)帝因使之主兵以制八方、(14)没后、(15)天下咸谓、(16)万邦、(17)弭服、(18)蓺五种、(19)《索隐》戎菽、(20)遂禽杀蚩尤。而在刻本中被调整为(3)(1)(2)(5)(18)(20)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(19)。“蓺五种”条在誊清本中的位置与在刻本中的位置相距甚远,若在比对时仅核查前后条目,则容易做出错误判断。

校记条目的重新编排是为了与金陵书局本《史记》相对应,乃有功之举。当然,次序的调整也不仅仅是简单地修改前后顺序,比如誊清本中“《索隐》戎菽”条在“蓺五种”条之下,所以“索隐”二字前不再有《史》文“蓺五种”。在刻本中,这两条校记被分开,所以又补上“蓺五种”三字作“蓺五种《索隐》戎菽”,可见整理工作之精细。

同治十一年四月十日,张文虎“校《〈史记〉札记》样本”,知此时已有写样或刻样。此后《札记》进入写版刊刻阶段,《日记》屡见“校《〈史记〉札记》样本”“校《〈史记〉札记》写样”之语。《日记》中最后一次记录“校《札记》样本”是十二月七日。同治十二年《日记》今已不存,但据该书牌记“同治壬申年嘉平月金陵书局栞印”可知,《札记》刻成于同治十一年十二月,即张文虎校毕刻样后不久《札记》即得以正式付印。

二、新见《谨拟章程》所载金陵书局刻印史料刍议

清代地方官书局始办于同治,极盛于光绪,其中以金陵书局创办最早,刊书质量也最为后人称道,这与金陵书局制定的章程密不可分。章程是书局发展的重要保障,曾国藩回任后,重新厘定金陵书局“章程八条,又训手民四条”,对刻书工作提出了严格的要求。曾国藩致方濬颐信中曾提到:“前刻有《金陵书局章程》一册,言字体须方、粗、匀、清,若刻注疏,亦不外此四字诀。兹寄去一本,以备参核。”然此章程之详,今已无法得见,仅于同治六年十二月二十二日曾国藩致书局提调周学濬的信中可窥见部分。

曾国藩要求刻工所刻之字必须达到“方粗清匀”的标准。此四字标准颇为局中诸人认可,张文虎在同治七年二月七日的《日记》中说:“刻书板必须如此,盖其意不出‘方肥清匀’四字。予谓‘清匀’二字最要最难,‘方肥’则从人所好。宋人佳刻,字体往往带长而瘦劲,近欧者尤佳。”同年八月初十日,莫友芝在日记中评价金陵书局所刻《汉书》,“以‘方粗清匀’四字为致工法式,校诸刻为醒目”。同时,为了书局的长远发展,曾国藩鼓励采用奖惩的方式,以及“写手略分甲乙,上下其食”等手段,促使工匠提高技艺、认真完工。这些就是目前学界对于《金陵书局章程》的全部认知。

今见初誊本《札记》卷一的校记正文前附有一份《谨拟章程》(全文详见附录),半叶十行,行二十四字,小字双行,收有十五条章程细则。此文在他本《札记》、金陵书局本《史记》及张文虎其他论著中均未见,实乃史海遗珠,对于研究金陵书局刻书印刷史有重要价值。

《谨拟章程》中明确提到曾国藩原定《章程》的“方肥清匀”四字标准,可知此《谨拟章程》非曾国藩原定,而是张文虎重新修订而成。原定《章程》中,曾国藩所列“方粗清匀”之标准,仅针对“刻板”而言。张文虎认为,若想更好地达到这一标准,需要从写样开始严格遵循。并专门制订了更为规范的流程,要求写样完成后交付总办审定,刻本完成后交付提调审定,符合“方肥清匀”标准者给予奖励,四项标准均不符合者需重写或重刻。

《谨拟章程》对抄工、刻工的工作提出明确要求,如第七条称“写手恶习,往往横画过瘦,似有若无,或起笔如丝,顿笔特重,头细尾粗。刻手依样壶芦,不任受咎。一经刷印,磨灭不成字样。又或眼光不正,左右偏斜”,对此类抄录粗略的写手,张文虎要求以“将样本发还,即将此手黜退,换工另写”的方式严肃处理。又如第八条称“刻手贪多欲速,不肯深刻,落刀浮浅。又凋镂不净,点画模糊,字体草率。行间界线,往往断缺,双行更甚。此并不能修补,此类亦请发还重刻”,可见抄刻要求之高。第一条还对校勘者的工作提出了精细化的要求,以“各卷下题明‘某月日某人分校’”的方式避免校勘出现错误时彼此推诿。第十条关注修工及其负责的修订工作。张文虎注意到“刻工识字无多,不通文理”这一大问题,所以修工是一定不能减省的,并要求“修工必须识字,又略通文理,方能理会”。对于工匠的酬薪问题,张文虎深知“今他省书局,工价较优,而此间犹仍旧价,难期鼓舞”,希望书局“酌量增加,令工头雇觅佳工,尽心修补”,并要求书局有“不可任其延宕,亦不可过于督催,致草率了事”的态度,可见其心思之精细。

审定工作也是张文虎极为重视的环节,《谨拟章程》第九条专门告知负责相关工作的总办、提调审定的标准和要求,对于不达标者全部“发还重刻”。又如第六条云:“汲古板式,行字较密,双行夹注,每行有三十七字之多,颇苦排挤不匀。又写手,每于右行,或过避,或过占,致左行大小不称,或倚或偏。此宜于缮本先行检阅,如有上件诸弊,勒令重写。又刓补之后,中间移接处,最易偏斜,亦需饬令小心黏帖。待至上板重刓,则费工矣。此在局友留意。”

饶富趣味的是,张文虎在同治八年正月十八日《日记》中记录了同治七年夏天刻书工头冒领工钱一事:

局中刊书计字算帐,向由提调批发,至江宁府署领钱。去夏工头李姓以已算之卷濛领,冒支至三百馀千。今自缦老去后,继者未至。计字给钱归之府署,而收样归之局中。予恐复蹈前辙,议刻局收照以钤记为凭,设立号簿骑缝存根,满月缴销勘验,太尊深以为便。

据张文虎同治五年十月十九日《日记》所载“工头李光明馈宁国茶,味颇厚”一事,知此李姓工头当即李光明。李光明,字椿峰,号晓星樵人,室名何陋居,金陵人。其刻书百余种,所刻各书版心下有“李光明庄”四字,所主“李光明庄”乃是时金陵颇具盛名的书坊。李光明和金陵书局在刻书上往来甚密,卢前云:“近百年刻书业则始于洪杨事变之后,随曾、左而起者曰李光明,江南官书局所刻书皆出李氏。”黄永年所述更详:“金陵局本的扁方体字刻得好,当由其时南京著名的刻书铺李光明庄承刻……金陵局本中的常用要籍还有覆刻殿本《相台五经》、用宋元人注和古注凑成的《十三经》、《四书集注》、《元和姓纂》、《元和郡县志》、《太平寰宇记》、《元丰九域志》、《舆地广记》等古地志,《文选》、《楚辞补注》、《读书杂志》,当也多由李光明庄承刻。”但李光明为他人所鄙薄,并非张文虎之偏见,欧阳兆熊同治四年致莫友芝信函也说:“李光明乃刻工内第一坏种,敝局在清江刻工内革去多人,渠欲私留,故借尊事涂饰耳目。”大抵因为此类事件,张文虎在《谨拟章程》第十一条中明确了工头预支款项的流程和要求。其他条目也有对工头作出明确警示的内容,比如第四条告诫工头勿要随意收用劣工,损害书局利益,第十三条要求工头不可扣克工匠工款,保证工匠工作质量和积极性。

五局合刻二十四史是清代官方刻书史上的一段佳话,据张文虎同治八年六月四日《日记》,“唐端甫示合肥节相照会湖北及宁、苏、杭四局合刻二十一史,宁局除《史记》《两汉(书)》《三国(志)》已刻外,接刊晋、宋、齐、梁、陈、隋、北魏、北齐、北周诸书及南、北二史,即日起工。端甫自认与予同校《晋书》”,同治八年五局已经商议合刻事宜,进行详细分工,金陵书局有将《史记》三家注合刻本直接归入二十四史合刻之列的计划。次年春,金陵书局刻该本毕工,同年夏印行。然今所见五局合刻二十四史中的《史记》非为金陵书局三家注合刻本,而是依据汲古阁十七史本板式的重刻本。王永吉推测其中缘由曰:“金陵书局之所以舍已刻成的三家注本《史记》而翻刻毛本《史记》并以之入五局合刻本,当是出于全史体例上的考虑。”今见《谨拟章程》第二条云:“现在合刊二十四史,均依汲古阁本十七史板式,惟前刊《史记》,系用三家注,板式不合。拟请依汲古《史记集解》本,另刊配入,以归一例。其前刊三家注本,另自单行。”可知统一全史体例确是金陵书局依汲古阁本板式翻刻《史记》的核心原因,此次翻刻实出自张文虎之提议。同时,第三条云:“汲古刻单本《史记索隐》,中出《史》文,颇与今本不同,盖小司马所见犹为善本。又宋时合刻三家注本,所采《索隐》,多以意删改增补,非其原文。单刻本虽亦有讹脱,究胜合刻。此书实大有裨于校《史》,高邮王氏《读书杂志》取资为多。惜毛刻年久漫漶,又遭乱后,不知此板存亡,拟仍请刊附《史记集解》之后。”可见张文虎是认可汲古刻《索隐》单刻本的价值的,此亦可以说明张文虎校勘《索隐》时以此本为主要依据的理由。

此外,金陵书局对用墨颇为讲究,《谨拟章程》第十二条明确了刻印书籍时所用煤墨的具体比例,要求使用徽墨等质量上乘的印墨。值得一提的是,局本因刻印用墨较黑,以横细竖粗的扁体字或方体字为主,横细直粗,板框宽大,行字稍密,至于后人多嗤之不美观。比如魏隐儒曾提出批评意见:“金陵书局所刻的书,字体稍扁,横轻垂重,比‘汲古阁本’还显拙笨,行字之间排列过密。刻字笔画和印刷手法过重,印刷系用煤烟,浊而且浓,使读者眼前有黑沓沓一片之感。”实际上,这与曾国藩尤爱结体方正、笔画粗重的印本有关,他认为:“近日刻板精雅者,宋体字如阮宫保《揅经室集》,仿汲古阁《乐府解题》《六十种曲》等样子,画粗线粗,最为耐久,元体如黄荛圃、秦恩复、胡果泉影宋诸刻,亦贵字画粗重,而增之以锋棱。”故金陵书局在刻印时基本保持了这一标准。

三、新见《校刊史记三家注凡例》文献价值考略

初誊本《札记》卷一正文前还附有一份《校刊史记三家注凡例》(全文详见附录,以下简称“《凡例》”),半叶十行,行二十四字,小字双行,收有十四条凡例。考《张文虎日记》,可知此《凡例》撰成于同治七年。是年十月初六日,张文虎受曾国藩之命撰写《校史凡例》。十月十七日,张文虎“草《校刊〈史记〉条例》竟”。十月二十二日,张文虎与唐仁寿面见曾国藩复命,曾国藩“盛称送行诗文及《〈史记〉凡例》之善”。此《凡例》涉及《札记》成书经过、编撰主旨和编选标准等,对于了解《札记》本身的情况及张文虎的编著思想和学术理念均有一定裨益。

(一)从《凡例》所定原则看《舒艺室随笔》与《札记》的关系

张文虎撰有《舒艺室随笔》六卷,有同治十三年金陵书局刻本,书后有唐仁寿跋语。张文虎自同治十年十二月结束《札记》的重订工作,到同治十一年四月十日开始校《札记》写样,百余天的时间里虽然没有考订《札记》,但并没有停止对《史记》的校勘,据《日记》,此时所作之事主要是“校毛本《史记》”和“写《舒艺室随笔》”。年初,张文虎的重心是校毛本。从三月七日开始,这两项工作是一并进行的。而开始校《札记》写样后仍然不废“写《随笔》”一事。七、八、九月又频繁有“写《读史识疑》”的记录。从十二月二十八日所记“以《读易识遗》并入《随笔》第一卷,以《读史识遗》并入《随笔》第三卷,《汉书识遗》并入《随笔》第四卷”,可知张文虎一年来所作校勘《史记》的心得分别收入《札记》和《随笔》两著中。此处提及将《读史识遗》收入《随笔》第三卷与今所见刻本在第四卷不同,应是刻印时重新做出调整。

张文虎《随笔》卷四首云:“向承湘乡曾文正公命作《校刊史记集解索隐正义札记》,间有所拟议而不当入记者,辄别识之如左。”可见收入《随笔》的内容是不宜收入《札记》的部分,但何所谓“不当入记者”?《随笔》并没有明说。今见《凡例》,则有拨云见月之感。如《凡例》第一条明确说明《校记》只关注文本的校勘,不讨论篇章是否为《史记》原有等问题,张文虎将对这些《札记》中未涉及问题的看法写在《随笔》中。比如《随笔》中探讨了《律书》与《历书》之关系,认为今本所见《律书》原应归于《历书》:

……据此知今本《律书》十二律名义及律数分寸,史公元文必在《历书》,其篇首“王者制事立法,物度轨则,壹禀于六律,六律为万事根本”,此四句,当为《历书》起首之文,正孟坚《律历志》所本。其下文“《书》曰七正、二十八舍”云云至终篇,皆《历书》之文。中间“兵者,圣人所以讨强暴”以下,至“孔子所称有德君子者邪”,则《律书》本文。盖史公此篇明圣人不得已而用兵之故,以为穷兵黩武、民不聊生及将兵失律者讽,故不曰“兵书”,而曰“律书”。续貂者不知其意,徒见《律书》残缺,辄割裂《历书》之半以足之,又自觉其不可通,乃妄撰“其于兵械尤所重”以下至“何足怪哉”凡六十字,以联络之,谬矣。

《随笔》所记,亦不限于《札记》中“不当入记者”,还有订正《札记》的内容。《秦楚之际月表》汉二年四月,“王伐楚,至彭城,坏走”。校改后之稿本与刻本《札记》同云:“中统本、吴校金板‘坏走’,各本作‘怀定’,旧刻作‘怀王走’。案:《项纪》云‘大破汉军,汉军皆走’,又《傅宽传》云‘从击项籍,待怀’,疑表本作‘走怀’而上失‘大破’二字。”至《随笔》,则否定了《札记》的说法:“中统本、吴校金板同。前作《札记》,因它本多讹‘坏’作‘怀’,据《傅宽传》疑为‘走怀’之误。及读《汉书·王莽传》云:‘大众崩坏号謼。’乃悟此‘坏走’字不误,盖直不战而溃,前说非是。”

(二)《凡例》所见张文虎校勘原则及与校勘实践的背离

《凡例》第六条可见张文虎对《史记》古本形态的判断,及其在校勘古籍时始终保持“绝不妄改”的格外严谨的处理态度:“《史记》诸表,尤多舛错,盖当时本长卷大幅,旁行邪上,端绪了然。后世截改为书本,失其故步。传写倒乱,愈久愈非,今亦无从辨其旧式,有所拟议,附之校记。”

《凡例》第九条说明了张文虎在校勘时对待古字和通行字的标准,凡是遇到古字均照遵其旧:“《史记》多有古字,如‘以’作‘㠯’、‘无’作‘毋’之类。后人改为通行之字,而改之不尽,时复岐出。今各仍其旧,不能改归一例。”如《五帝本纪》“㠯征”,《札记》:“‘㠯’字各本皆同,《班马字类》亦引之,盖古字之仅存者,而它处多作‘以’,不能改归一例。后凡字体杂出者,放此。”金陵书局本《札记》作“㠯”,未改为通行字,是对其《凡例》所制定标准之遵循。又如第十条云:“古人书引《史记》,往往有出今本外者,今只就传本校勘,不复议及逸文,惟字句间有胜于今本,足以补脱正误者,入校记中。”本条说明了张文虎处理《史记》佚文的原则。

《凡例》第十二条云:“各本《集解》皆直附《史》文之下,或加‘裴骃曰’三字,《索隐》《正义》则著明之,亦各加‘曰’字,则校刊者之辞矣。注中既不下己意,则‘曰’字为赘,今于各注皆标明《集解》《索隐》《正义》,而不复增‘曰’字,以免蛇足。”可见张文虎为了避免画蛇添足,三家注均不额外增添“曰”字,此可为校勘金陵书局本《史记》者参。

但在校勘实践中,张文虎并没有完全依据早期拟定的《凡例》。《凡例》第四条说明了其在校勘时引据他人著述的态度,认为钱大昕《史记考异》、王念孙《读书杂志》等论著考证详实,但因《史记》相传沿袭已久,不能轻易校改,只能将观点附于《札记》之中。可实际上校勘工作未依从此条的校文不下百条,如《殷本纪》“大冣”条,《札记》云:“《泰誓疏》引作‘聚’,各本讹‘最’,依《考异》改。”《秦始皇本纪》“土 《正义》一作簋”条,《札记》云:“‘一’原误‘不’,依《杂志》改。”此或为《凡例》最终未收入《札记》刻本的原因之一。 《正义》一作簋”条,《札记》云:“‘一’原误‘不’,依《杂志》改。”此或为《凡例》最终未收入《札记》刻本的原因之一。

(三)说明校勘《史记》的版本依据

据《凡例》第二条,张文虎是认可唐宋类书所引《史记》古本之校勘价值的。如《河渠书》“流汗”条,《札记》云“各本‘汗’讹‘江’,依《江水》注、《类聚》《御览》改”,即是依据《艺文类聚》《太平御览》所引《史记》校改。此条《凡例》又云:“今宋本既不易得,若元中统间段氏刻本、明游明翻刻本,已为尟觏。惟明震泽王氏、金台汪氏(即校柯本)尚有存者。其最盛行,则湖州凌氏、常熟毛氏两本。王、汪本俱依宋本。凌本据言以宋本与汪本对校,是亦出于宋,世每以其滥列评论及妄作古字短之,然亦有胜俗本者。段本、游本兼摘《集解》《索隐》。毛本只据宋《集解》本,而《索隐》单行。惟王本、汪本、凌本合刻《集解》《索隐》《正义》较为完备,今校刊本据之。”此“王本”即明震泽王延喆刻本,“汪本”即明金台汪谅刻本,“凌本”即明吴兴凌稚隆刻本,与元中统本、明游明本同为张文虎校勘所用版本。

《札记》中“明震泽王延喆翻宋合刻集解索隐正义本”条下注“今刊《正义》多据此”,但并未说明以此震泽王氏本为校勘《正义》依据之原因。考《凡例》第十一条云:“今欲合三家注,则惟取资于三本。王、汪二本大同,而汪本小有校改处,凌本改窜较多,惟王本最近古。盖自合刻行,而《正义》单行本亦绝,转赖合刻本以存,然其疏脱舛误,更倍于《集解》《索隐》。今姑以王本为主,有明知其脱误者,不敢以意补改,存疑于校记。”张文虎认为三家注合刻本中王本最为接近古本,故以其为刊刻底本。

(四)说明《札记》所收校记范围及原因

《凡例》第七条云:“《史记》文有前后错出者,有从他篇羼入者,有俗人依注增改者,又有读者旁注语句误刊入《史》文者。今既各本皆同,只从其旧,散见校记,不复枚举。”“从他篇羼入者”如《秦楚之际月表》“分为衡山”,《札记》云:“《索隐》本于‘义帝元年’下出正文‘衡山王’,注云‘吴芮,故番君,从入关,都邾’。以下至‘河南王’放此。其文皆与表同,殊为复衍。疑毛刻改大字为小字,误以正文羼入,如上‘诸侯尊怀王为义帝’,亦羼入‘义帝元年’注也。今不增。”“读者旁注语句误刊入《史》文者”如《汉兴以来诸侯王年表》“赵初王张耳元年薨”,《札记》云:“凌本‘薨’下有‘在四年’三字,盖因所据宋本……校者旁注此,遂混入表中,今删。”

《凡例》第八条曰:“《史记》各本相沿,如《三代世表》《秦楚之际月表》《将相名臣表》排列之误,各《表》月日之误,《律书》律分五声之误,《天官书》月食月分之误,《龟策列传》龟图之误,皆有绪可寻,有术可考,而习非成是,难以议改,此类皆著之校记。”如《龟策列传》中关于龟图的问题,张文虎于《札记》中说明自己的看法“‘正月’下《正义》云‘言正月、二月、三月右转周环十二月者,日月之龟’,疑旧式本依日躔之次,从亥位起,正月右旋十二辰,列于上辰者,日月所会,故名日月龟矣。其卜兆别在下方,传写错乱,致不可解。今依《正义》寻之,尚可得其仿佛”,并附图以说明之。

《凡例》第十三条曰:“各本以三家注散入正文之下,有前后错出者,有彼此互误者,此则有正文可据,今悉移正,仍著之校记。”如《律书》“望敌知吉凶”之《索隐》,《札记》云:“单本此注与下‘闻声效胜负’句注互误,中统、游本、吴校金板同。王、柯、凌并脱。惟官本在此,不误。”

四、初撰本、初誊本前序与誊清本、刻本所列版本目录异同考

誊清本、刻本《札记》卷一之首列有校勘所用《史记》版本,而在初撰本、初誊本中的样貌却与此不同。为便讨论,先移录批校修改后的初誊本前序如下:

《史》文屡经窜乱,讫无善本。近贤箸述,如钱氏《考异》《拾遗》、梁氏《志疑》、王氏《读书杂志》,各有所论正,然相传既久,不能遽改,只采大略,箸于简中。裴氏《集解》亦经删削,世行毛本视它本稍善。《索隐》独幸存单本,所出正文今校记称《索隐》本。往往足订今本之非。虽毛刻间参俗本,要不可以一眚掩。《正义》则仅存于南宋以来之合刻,脱误更甚。明监本复以意增减,惟震泽王氏所刻尚依旧式,故今校本《集解》《索隐》多据毛,《正义》多据王。两本有疑似者,著之记。其实误,径从其善者,不复记。嘉兴钱警石学博泰吉尝从诸城刘燕庭方伯借得集宋残本凡四种:一北宋本,今校记称北宋本。一南渡以前本,《殷纪》“炮格”,独此不误,今校记单称宋本。皆但有《集解》;一有《集解》《索隐》《述赞》,即蔡梦弼本,见《十驾斋养新录》《爱日精庐藏书志》,今校记称蔡本。一有《集解》《索隐》无《述赞》,今校记称南宋本。皆南宋本。学博乃合元中统间段刻本,明游明本、王本、汪本、即柯校本。凌本、即湖本。毛本,国朝官本及钱唐汪远孙校宋本、海宁吴春照校柯本云所据《索隐》系至元刊本、《正义》系何元锡精钞本。参校异同,虽点画小讹,亦必详记。今从令子子密京卿应溥借校,取资良多。又独山莫子偲大令友芝眎旧刻本,字形带隶,注兼采《集解》《索隐》,甚略,字句颇有胜它本者,似是宋元间刻本,今不敢定,仍称旧刻本。云凡《史》文,只著同异,注则量可正者正之,余校例散见各条。凡校出各条有与前人书暗合者,并归之前人,以避掠美之嫌。

初撰本为前序原稿,初撰本上的批校并未照录于初誊本,比如初撰本原以朱笔删去“明监本复以意增减”,但初誊本仍录入正文,初撰本以朱笔批校“然为焉之误在所不疑者径改之”未见于初誊本,可见张文虎将初撰本过录为初誊本时是有所取舍的。初誊本上的批校主要是补充了各版本的简称,比如墨笔增添“今校记称索隐本”“今校记称北宋本”“今校记单称宋本”“今校记称蔡本”,此类简称皆为誊清本、刻本所从。初誊本朱笔添注“两本有疑似者,著之记。其实误,径从其善者,不复记”二十字,未见于誊清本、刻本,疑张文虎以为不妥而删去。

从体例来看,初撰本、初誊本是以序言的形式附于卷前,而誊清本、刻本改成了校勘所用《史记》版本条目,相较之下后者更为明晰、更具条理性。内容上,誊清本、刻本对各版本的描述总体较稿本更为详实,比如初撰本、初誊本“汪本”条下注“即柯校本”,仅简单说明汪本的别称,而誊清本、刻本“明金台汪谅刻本”条下注“云据旧本,有《集解》《索隐》《正义》,首有嘉靖四年费懋中序。以柯维熊所校,世称‘柯本’”,详细记录了汪本三家注的存无情况、序言的位置及撰者、称其为柯本的原因。又如秦藩本、南雍本,初撰本、初誊本序言不曾提及,而誊清本、刻本均有详细的说明。也有初撰本、初誊本所记更详者,比如吴校本,誊清本、刻本仅列“海宁吴子撰春照校柯本”之条目,其下无注,而初撰本、初誊本“海宁吴春照校柯本”下注“云所据《索隐》系至元刊本、《正义》系何元锡精钞本”,详记吴春照校柯本《索隐》《正义》所用之版本。

《凡例》称从莫友芝处借得者为“元本”,《序言》则称为“旧刻本”,《札记》刻本于“旧刻本”条后注曰:“上海郁氏藏本。字形古朴,杂采《集解》《索隐》颇略,似元明间刊本,无序跋年月,卷尾多缺坏,盖书估去之以充宋本,今不敢定,只称‘旧刻本’。”从《凡例》中断定“旧刻本”为元本,到《序言》和金陵书局刻本中“不敢定,只称‘旧刻本’”,通过比较张文虎对“旧刻本”的不同认识,可知《序言》对《凡例》有所补充和校改,更为精审。

据张文虎《札记》所列各本目录,金陵书局校刊《史记》共用17种版本,包括常熟毛晋刻集解本、毛刻单行本索隐、明震泽王延喆翻宋合刻集解索隐正义本、旧刻本、明丰城游明刻本、明金台汪谅刻本、明吴兴凌稚隆刻本、北宋本、宋本、南宋本、南宋建安蔡梦弼刻本、元中统本、明南雍本、明秦藩刻本、钱唐汪小米舍人远孙校宋本、海宁吴子撰春照校柯本、乾隆四年(1739)经史馆校刊本。贺次君认为“所谓不主一本者,即其于《史记》本文以毛晋汲古阁本为底本,用钱泰吉、汪远孙、吴春照所校宋刊残卷,参以汲古阁《索隐》单行本所出正文及明刻诸本,究其异同,择善而从,并以改正汲古阁本之舛讹”,实际上,根据初撰本、初誊本之序可知,张文虎参考的汪远孙校语和吴春照校语均来自钱泰吉的校本,并非张文虎直接使用汪远孙、吴春照校本,且《札记》所列各本目录明确提及的这17种版本中,有10种直接来自于钱泰吉的校勘成果;钱泰吉校勘成果对金陵书局本《史记》的具体影响及其学术史贡献仍有待研究。

五、结语

金陵书局作为晚清最富盛名的地方书局,校刻出版了大量经典,对学术发展发挥过重要作用。金陵书局校勘书籍尤其注重精审校雠,从张文虎校刊《史记》及《札记》用力之深可见一斑。张文虎“参补未备,求胜旧本”,校刊《史记》耗时三载有余,其后《札记》撰写、重订、校样又耗时三载,共计六载有余。金陵书局本《史记》成为今日通行的中华书局点校本的底本,《札记》的校语多为整理者采用,均对学界产生了深远的影响。浙江图书馆所藏张文虎《札记》稿本作为《札记》成书的直接见证者,反映了成书过程中的修订细节,以及撰者张文虎认真负责、精益求精的学术态度。传统刻印工序颇为复杂,自定稿至装订,需历选料、写样、初校、改补、复校、上版等十五道工序,对工匠的技艺有极高的要求。初誊本《札记》独有的《谨拟章程》详细记录了金陵书局刻书要求,对于学界了解晚清官书局的刻书流程及规范,乃至地方书局与手民刻工之关系皆有一定裨益。《校刊史记三家注凡例》可见张文虎的校勘原则、版本依据,对深入研究张文虎的校勘理念及《史记》校勘学史有重要的参考价值。《札记》尚有余蕴有待抉发,本文初步揭示浙江图书馆所藏该书稿本的若干价值,期望能促进学界对相关问题的深入研究。

附录:

谨拟章程

一、校书之难,古人比之扫尘落叶。自有刊本以来,求其一字无讹者,能有几种?然点画偶乖,形声近似,易于忽略,上板之后,刓改非难。惟脱落误衍,既费排挤,又嫌碍目。至有原本不误,由校者误改、误删、误补,此则不得为无心之过。今会刊诸史,功繁人众,应请于各卷下题明“某月日某人分校”,以免互相推委。其底本原误,未经校出者,请无庸议。其由校而误者,应请分别议赔。

一、现在合刊二十四史,均依汲古阁本十七史板式,惟前刊《史记》,系用三家注,板式不合。拟请依汲古《史记集解》本,另刊配入,以归一例。其前刊三家注本,另自单行。

一、汲古刻单本《史记索隐》,中出《史》文,颇与今本不同,盖小司马所见犹为善本。又宋时合刻三家注本,所采《索隐》,多以意删改增补,非其原文。单刻本虽亦有讹脱,究胜合刻。此书实大有裨于校《史》,高邮王氏《读书杂志》取资为多。惜毛刻年久漫漶,又遭乱后,不知此板存亡,拟仍请刊附《史记集解》之后。

一、写工刻工,工拙不一。同治四年,初开书局时,原令各工于所写所刻,各署姓名,以便察验。六年以来,此规遂废。该工头等利于广揽,率意收用劣工,一时朦混,以为得计。今请仍依前例,以绝滥竽。

一、湘乡公原定章程,有方、肥、清、匀四字之目,然方、肥犹易,清难,而匀更难,此当慎之于写样之始。请自后饬令工头,将写成样本先呈总办看定,四字全合者,记名酌赏,全不合者,发还重写。其刻成之样,则请先呈提调看定,四字全合者,亦记名酌赏,全不合者,发还重刻。写本均由总办批送局友,刻本均由提调批送局友,其领刻价,无须更经局收。

一、汲古板式,行字较密,双行夹注,每行有三十七字之多,颇苦排挤不匀。又写手,每于右行,或过避,或过占,致左行大小不称,或倚或偏。此宜于缮本先行检阅,如有上件诸弊,勒令重写。又刓补之后,中间移接处,最易偏斜,亦需饬令小心黏帖。待至上板重刓,则费工矣。此在局友留意。

一、写手恶习,往往横画过瘦,似有若无,或起笔如丝,顿笔特重,头细尾粗。刻手依样壶芦,不任受咎。一经刷印,磨灭不成字样。又或眼光不正,左右偏斜。此类应请将样本发还,即将此手黜退,换工另写。

一、刻手贪多欲速,不肯深刻,落刀浮浅。又凋镂不净,点画模糊,字体草率。行间界线,往往断缺,双行更甚。此并不能修补,此类亦请发还重刻。

一、刻工不慎,点画断缺,一简之中,动辄数十,修之既不胜修,不修又不成字。凡样本内刀伤多者,亦请发还重刻。

一、刻工识字无多,不通文理,或遇字体稠密,不能分析,随意奏刀;或上板手重,字形磨灭,往往以笔画稀少之字充之,或径空墨丁,此类几于无简不有。至于舛误刓改,亦不能无。修补之工,岂能减省?但修工必须识字,又略通文理,方能理会。即刓板嵌补,亦与寻常刻字不同,刻手之中,十无一二。工头招致,计日论工,奉如师保,一日之间,所修不及百字。迩来各省开局,奇货自居,惟利是视。此间在局,即有一二人,不过下驷勉充。昔在金山,见修工嵌板,只用一击,即刬平补字,永不脱落。其劣者,敲击良久,固以火漆,及经水洗,脱如败叶。此择修工尤难于众匠也。今他省书局,工价较优,而此间犹仍旧价,难期鼓舞。拟请酌量增加,令工头雇觅佳工,尽心修补。然此事固不可任其延宕,亦不可过于督催,致草率了事。

一、工头招致工友,及购买板片,无资垫发,不能不预支工价。向来随缴刻样,二八扣放,今限以二百千文,不扣不支,则此项到底难清。即彼自计,亦虑此巨款难以一起清缴,不如陆续扣除之便。鄙见请仍旧例,二八扣放,扣清之后,遇有急款,仍准再支,总以二百千为限。如此则随长随消,不致常为悬挂。

一、局中所印经书,原定半煤半墨,渐至墨少煤多,今则几于纯煤矣。略一翻阅,便致落色。若印《史》《汉》诸书,宜用煤三墨七。市间墨皮,亦不堪用,应请向徽州等处采买零量碎墨,勿任工头经手。和煤刷印。纸料既佳,此项亦不宜惜费也。

一、局中装订工匠甚劣,或是工头扣价过重之故。拟请饬令向苏、扬等处雇觅佳手,或可酌增工价。

一、新书未出,私印先行,岂能时时觉察?拟请俟《史》《汉》各书修竣之后,饬工头将各书序目及第一卷《史记》须一、二两卷。板片归入飞霞阁前楼,与全书或先或后,另派工在阁刷印,请方委员到局照看,验明纸数,逐板缴清。刷印之后,板仍归楼,不准出外。书局撤时,另议存贮之处。

一、局内一应书籍板片,请统归尊经阁藏弆,由府学点明封锁。遇刷印时,由局照会领板。印后晾干,仍由局照会,点收上架,不准私自出纳。

校刊史记三家注凡例

一、《汉书·司马迁传》言《史记》十篇缺,有录无书,张晏云:迁没之后,亡《景纪》《武纪》《礼书》《乐书》《兵书》即《律书》。《汉兴已来将相年表》《日者列传》《三王世家》《龟策列传》《傅靳列传》。元成之间,褚先生补缺,作《武帝纪》《三王世家》《龟策》《日者传》。然则褚所补只四篇,而小司马谓《景纪》《礼》《乐》《律》书亦褚所补,张守节则以十篇皆归之褚,未知孰是。钱唐梁氏谓补《史记》者不止褚少孙,少孙所补不止此十篇,而此十篇实不尽少孙所补。见《史记志疑》。其论至确。然传本相沿,因仍已久,即明知续貂,亦不能删削,今但校本文,他不置辩。

一、裴氏作《史记集解》,已言“是非相贸,真赝舛杂”,小司马亦有“残文错节”之语,盖六朝、唐时已然。至宋刊板既行,学者得书较易,尟复研究。坊贾射利,或谬种流传,所谓经一次刻,增一次误,殆所不免。观单本《索隐》所出正文,有绝胜今本者。又如《群书治要》《艺文类聚》《太平御览》诸书所引《史记》,亦往往足订今本之误。书贵旧本,有由然也。今宋本既不易得,若元中统间段氏刻本、明游明翻刻本,已为尟觏。惟明震泽王氏、金台汪氏即校柯本。尚有存者。其最盛行,则湖州凌氏、常熟毛氏两本。王、汪本俱依宋本。凌本据言以宋本与汪本对校,是亦出于宋,世每以其滥列评论及妄作古字短之,然亦有胜俗本者。段本、游本兼摘《集解》《索隐》。毛本只据宋《集解》本,而《索隐》单行。惟王本、汪本、凌本合刻《集解》《索隐》《正义》较为完备,今校刊本据之。

一、常熟钱氏《读书敏求记》载有百衲宋本,今不可得见。嘉兴钱警石学博尝从诸城刘燕庭方伯借得集宋残本,凡四种。以避讳字审之,一为北宋本,一为南渡以前本,《殷本纪》“炮格”,各本皆作“炮烙”,独此不误,详校勘记。此二本但有《集解》。其二皆南宋本,一有《集解》,有《索隐》,有《述赞》;即蔡梦弼本,见嘉定钱氏《十驾斋养新录》及常熟张氏《爱日精庐藏书志》。一有《集解》《索隐》,无《述赞》。学博以此四种及段本、游本、王本、汪本、凌本、毛本及钱唐汪小米旧校本参校异同,虽点画小讹,亦悉识不遗。今校刊本以此为质,而复以游、王、凌、毛诸本覆勘之,又从独山莫子偲借得明归子慕藏本,摘录《集解》,间及《索隐》,不著刊人及年月,其板式盖在元明间,今称“元本”。有独异诸本而确不可易者,改从之,仍著其所自。稍涉疑似者,第存之校记。

一、读《史》者或诵法文章,或议论《史》体,惟嘉定钱氏《考异》《拾遗》、钱唐梁氏《志疑》、高邮王氏《读书杂志》,考证异同,实事求是,致为精审。然传本相沿已久,不敢依改,略采大意,附校记中。

一、《史记》卷自为篇,如《五帝纪》及诸合传,本首尾一线,后人取便观览,逐一提行,而旧本亦有改之未尽者,或断或连,体例不一。今概不提行,以复原书之式。

一、《史记》诸表,尤多舛错,盖当时本长卷大幅,旁行邪上,端绪了然。后世截改为书本,失其故步。传写倒乱,愈久愈非,今亦无从辨其旧式,有所拟议,附之校记。《高祖功臣侯年表》《惠景间侯者表》《建元以来侯者年表》《建元以来王子侯者年表》,各本皆以第一格国名居中,而置注两旁单行。或又蔓延于国名之下,与正文相混。王本惟《高祖功臣表》国名居中,余皆书在右旁,今依其式,改归一例。书国名于右,而注则依全书例双行连属,以别于《史》文。其列侯纪年,各本亦居中,惟毛本《高祖功臣表》书右旁,今亦概依其式。其《汉兴以来将相年表》第一格,亦依王本自右顺行。

一、《史记》文有前后错出者,有从他篇羼入者,有俗人依注增改者,又有读者旁注语句误刊入《史》文者。今既各本皆同,只从其旧,散见校记,不复枚举。

一、《史记》各本相沿,如《三代世表》《秦楚之际月表》《将相名臣表》排列之误,各《表》月日之误,《律书》律分五声之误,《天官书》月食月分之误,《龟策列传》龟图之误,皆有绪可寻,有术可考,而习非成是,难以议改,此类皆著之校记。

一、《史记》多有古字,如“以”作“㠯”、“无”作“毋”之类。后人改为通行之字,而改之不尽,时复岐出。今各仍其旧,不能改归一例。

一、《史记》据《史公自序》言五十二万六千五百字,《后汉书·杨终传》言肃宗时受诏,删《太史公书》为十余万言,今本数皆不合,盖自汉以来几经增损,固非史公原书,亦非杨终删本也。古人书引《史记》,往往有出今本外者。今只就传本校勘,不复议及逸文,惟字句间有胜于今本,足以补脱正误者,入校记中。

一、裴氏《集解》八十卷,隋唐诸《志》皆同。小司马氏《索隐》、张氏《正义》、《新唐书志》并三十卷,本皆各自单行。今各本所载《集解》,合之寥寥,断不得有八十卷。若谓本附《史》文,又与《史记》卷帙不合。又他书引《集解》,有今本所无者。据裴序自言“采经传百家并先儒之说,豫是有益,悉皆抄内”,又言“或义在可疑,则数家并列”,是其搜采极博,后人厌苦其緐,各以意删节,附于《史》文之下,故各本所录,亦多寡不同。今单行本既绝,惟毛刻本较他本稍备,故今刊本以此为主,兼采《索隐》附《史》文,盖当在宋南渡以后。学者务为苟简,有与《集解》同者,则删薙之,其所出正文有与今本异者,则改窜之,于是《索隐》亦不完矣。毛氏得北宋祕省大字本单行《索隐》,亟为传刻,赖以正采录本之误,实小司马功臣,而大有禆于考《史》。惜其改大字为小字,不无与所出正文有混淆处,又或有误参俗本者,然不可以一眚掩也。今刊本《索隐》以单行本为主。合刻三家注,未知始于何时。汪刻本费懋中《序》言江西白鹿本有《正义》,而凌本言白鹿本无《正义》,今既不可得而见矣。《爱日精庐藏书志》有元刊《史记》残本七十六卷,兼《集解》《索隐》《正义》,而王、汪、凌三本皆出于宋,是亦当在南渡后矣。明监本亦兼采《正义》而较少。今欲合三家注,则惟取资于三本。王、汪二本大同,而汪本小有校改处,凌本改窜较多,惟王本最近古。盖自合刻行,而《正义》单行本亦绝,转赖合刻本以存,然其疏脱舛误,更倍于《集解》《索隐》。今姑以王本为主,有明知其脱误者,不敢以意补改,存疑于校记。

一、各本《集解》皆直附《史》文之下,或加“裴骃曰”三字,《索隐》《正义》则著明之,亦各加“曰”字,则校刊者之辞矣。注中既不下己意,则“曰”字为赘,今于各注皆标明《集解》《索隐》《正义》,而不复增“曰”字,以免蛇足。《史》文下间有音义,不类《集解》,而各本相同,姑仍之。

一、各本以三家注散入正文之下,有前后错出者,有彼此互误者,此则有正文可据,今悉移正,仍著之校记。

一、《索隐》驳正旧解,颇多精确,惟不免有武断处,要胜于《正义》之敷衍,惟每篇附以《述赞》,已为赘疣。又补作《三皇本纪》,此正史公所谓“文不雅驯”者。合刻本乃以冠于卷首,傎矣。今与其《补史记》一并删去。其《述赞》姑依旧本,析附篇后。

本文撰写和修订过程中,李振聚老师、《文献》匿名审稿专家以及徐然同学提供了宝贵建议,对文章的完善多有帮助,谨表谢忱!

【作者简介】林才伟,山东大学文学院硕士研究生。研究方向:目录、版本、校勘学。

本文发表于《文献》2025年第2期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|