内容摘要:国家图书馆藏《户部则例·钱法》和《户部则例·盐法上》抄本,制作时间均不晚于乾隆十六年,但它们不是清代部院则例系列中的《户部则例》,而是性质不同的乾隆朝《大清会典则例》编纂过程中的阶段性稿本。此类稿本的发现尚属首次,是存世甚少的珍贵史料。其中保存了大量《大清会典则例》修改、校订的原始痕迹,可以证明、补充乃至修正现有文献记载,有助于更加精细化地了解《大清会典则例》编纂的运作程序与设计思路。《大清会典则例》作为一部重要的历史文献,其编纂过程中存在着一些值得后世研究者注意的疏漏与不足,特别是对一些历史信息的删减甚至篡改,削弱了这部文献的史料价值,而国图藏这两种稿本,恰可在一定程度上起到弥补其不足的作用。

关键词:《户部则例》 《大清会典则例》 《大清会典事例》 稿本 黄册

引 言

“户部则例”一般指的是始修于清乾隆四十一年(1776)的清代户部部院则例,它是户部类现行法律法规及办事规则、工作流程的总汇,也是清代各门类法律中最重要的主干法律之一。清代户部一共纂修了15部《钦定户部(续纂)则例》,目前除刊本外,其他文本均罕见。而国家图书馆收藏的以“户部则例”为名的文献中,年份最早者为乾隆朝抄本两种,分别是:

《户部则例·钱法》(以下简称“《钱法册》”)一册一卷(索书号:48037),《国家图书馆古籍普查登记目录》著录为“清末抄本”。外封为新装蓝色封面,无撰人姓名。四周双边,朱丝栏,版心白口,单鱼尾。首叶第一行最下有“北京图书馆藏”印文。开本高30.6厘米,宽19.7厘米;版框高22.6厘米,宽17厘米。写有叶数,共57叶。每半叶10行,每行18字,全以楷书书写,笔迹出自多人之手。天头有纸签或手写小字,正文亦有粘签及多处勾划涂改,行间有小字增补。

《户部则例·盐法上》(以下简称“《盐法册》”)一册一卷(索书号:152318),《国家图书馆古籍普查登记目录》著录为“清朱丝栏抄本”。封面纸张呈黄色,破损较重,左上方有正楷字“户部则例盐法上”,无撰人姓名。四周双边,朱丝栏,版心白口,单鱼尾。开本高29.5厘米,宽21.3厘米;版框高22.3厘米,宽17厘米。未书叶数,经清点共63叶。每半叶10行,每行18字,全以楷书书写,笔迹出自多人之手。天头贴有纸签,正文亦有粘签及多处勾划涂改,行间有小字增补。

这两册古籍一直以来几乎无人关注,目前仅见个别法史学者在对一般意义上的清代各部院则例进行列举时提到过《盐法册》。通过对这两册“户部则例”体例、内容的考察,发现它们是乾隆朝《大清会典则例》(以下简称“《乾隆会典(则例)》”)编纂过程中出现的阶段性稿本,与作为清代部院则例的《户部则例》是不同系列且互不相干的两类文献。

《乾隆会典》的稿本类文献存世极为罕见,目前某些被研究者发现并称作是《乾隆会典》“稿本”的古籍其实是会典编纂工作已基本完成时进呈皇帝供其御览钦定的“黄册”,而《钱法册》和《盐法册》则是会典编纂工作早期环节真正意义上的“修改稿”,是首次被确认为《乾隆会典》原始稿本的孤本文献。

《清会典》作为记载清朝典章制度的官修史书,人们主要是直接将其作为史料来使用。《乾隆会典》是五部《清会典》中变化最大的一部,官书记载《乾隆会典》的纂修过程基本清晰,但是到具体细节则语焉不详,学术界对其编纂过程的论述亦止步于轮廓式的表述和粗线条的勾勒。因此,保存了大量《乾隆会典》修改、校订原始痕迹的《钱法册》和《盐法册》补充了现有文献记载的不足,为研究《乾隆会典》的成书过程及编纂细节提供了首次发现的第一手原始资料。而稿本内一些被勾划删除的文字,在《乾隆会典》的“黄册”和刊本中均已不见踪迹,因此该稿本也具有一定的辑佚价值。

本文着重讨论上述两册“抄本”(以下简称“抄本两种”)的性质、特点及文献价值。一方面,通过对其文献性质的确认,消除因“同名异实”造成的“部院则例”与“会典则例”的混淆;另一方面,利用其中保留的各类原始校改信息,揭示并分析《乾隆会典》编纂的具体思路与操作细节。

一、抄本两种的性质

国图藏“《户部则例》”抄本两种,按时间顺序记载户部类规章制度的制作原委及其历史沿革,这与《乾隆会典则例》相应部分高度重合,且有大段连篇语句一字不差者。其不同处在于,抄本两种中有大量修改、校订的痕迹,而这些修改、校订的内容又大都为《乾隆会典则例》刊本所采纳。因此,可初步判定国图藏“《户部则例》”抄本两种均系《乾隆会典则例》编修过程中的稿本,而与清代户部部院则例《户部则例》没有关系。

(一)抄本两种不属于部院则例系列中的《户部则例》

在清代,“各部则例,俱系功令之书”,《户部则例》是清代户部衙门主持编纂的户部部院则例,内容由户口、田赋、库藏、仓庾、漕运、钱法、盐法、关税、税则、廪禄、兵饷、蠲恤、杂支、通例十几个部门组成,基本涵盖清代户部的全部职责。清代自乾隆四十一年至同治十三年(1874)一共纂修了15部《钦定户部(续纂)则例》。作为清代户部部院的首部则例,乾隆四十一年《户部则例》所开创的编纂模式和基本内容构成了后来出现的各部《户部则例》的基础,而且它也是距离抄本两种时间最近的,因此本文选取乾隆四十一年《户部则例》与抄本两种进行比对。经过对比,认为两种文献不属于同一系列,理由如下:

第一,两者的篇目构成不同。乾隆四十一年《户部则例》卷四二至卷四五(共4卷)为“钱法”门,分别是:“鼓铸”一卷、“解运”一卷、“价脚”一卷、“养廉杂费”一卷,卷四六至卷五一(共6卷)为“盐法”门,分别是:“盐引”一卷、“盐斤”一卷、“盐课”二卷、“商灶禁令”一卷、“茶法参课”一卷。国图藏《钱法册》内容分为“京局鼓铸”“督理钱法”“搭放京饷”“直省鼓铸”“搭放省饷”“办铜”“办铅锡”“收铜”“办铜铅考成”“钱价”“钱法禁令”等部分,《盐法册》内容分为“直省盐”“长芦盐”“山东盐”“两淮盐”“两浙盐”“河东盐”“福建盐”“广东盐”“四川盐”等部分。经对比,乾隆四十一年《户部则例》与抄本两种的篇目构成有很大的区别,虽然都是“钱法”或“盐法”相关规定,但无论是整体还是局部,两者所列事项各成体系,名目不同,分类方式各异,双方不存在对应或重合之处。

第二,两者的内容体例不同。《钱法册》与《盐法册》的内容是按照时间顺序,就“钱法”与“盐法”某个方面的问题,依次列举顺治、康熙、雍正、乾隆各时期的规定,每一条事例均有年份信息,以记录并展示该项规定的历史脉络;而乾隆四十一年《户部则例》“钱法”门和“盐法”门,内容均是当下规定的具体操作办法,无历史沿革的轨迹,无年份信息。也就是说,前者是按时间顺序记载户部类规章制度历史沿革的史书,后者是户部类事务的现行法规。

第三,两者的成书时间不同。乾隆二十六年,户部上奏朝廷请修《则例》并获得允准,乾隆四十一年书成,是为清代首部部院则例系列的《户部则例》。清人冯应煜所撰《户部则例摘要》也同样证实:“《户部则例》一书,始于乾隆二十六年经部奏准编纂,至四十一年告成进呈钦定。”而《钱法册》与《盐法册》的制作时间,根据其收录事例的时间下限来看,应当不晚于乾隆十六年,因此不大可能与注重时效性的部院则例系列的《户部则例》存在关联。另外,乾隆四十一年《户部则例》卷首《奏疏》有云:“窃查臣部办理一切钱粮,向无《则例》颁行。”也说明乾隆四十一年本开始纂修以前,清代户部并不存在另一种《户部则例》。

总之,虽然抄本两种卷端都书有“户部则例”字样,但它们与清代部院则例系列中的《户部则例》有着完全不同的篇目构成与内容体例,成书时间也相隔数十载,两者不属于同一系列,而是“同名异实”的两种文献。

(二)抄本两种是乾隆朝《大清会典则例》的稿本

《大清会典》是记述清代典章制度的官修典制体史书,内容涵盖清代国家典章制度、行政组织、法律规章及其因革损益。“大凡一代大经大法,莫不纳之全帙,而百司执事之组织,固皆详细规定于《会典》中也。”清代一共纂修了五部《大清会典》,分别完成于康熙二十九年(1690)、雍正十年(1732)、乾隆二十九年(1764)、嘉庆二十三年(1818)、光绪二十五年(1899)。五部《大清会典》整体上都采取“以官统事,以事隶官”的编纂方式,按照宗人府、内阁、六部、理藩院、都察院、通政使司、内务府等机构衙门排序,但是具体的体例又有所区别。其中康熙、雍正两朝《大清会典》仿照《明会典》的体例,采取的是典、例合一的编纂体例,也就是将作为国家基本典章制度的“典”和各衙门各时期具体办事细则的“例”混同载入《大清会典》。至乾隆朝,皇帝认为“经久不变”的“典”和“因时增减”的“例”不宜混淆——“向者发凡排纂,率用原议、旧仪,连篇并载,是典与例无辨也。夫例可通,典不可变。今将缘典而傅例,后或摭例以淆典,其可乎?于是区会典、则例各为之部,而辅以行”,因此乾隆朝《大清会典》分为“会典”和“则例”两部分——《大清会典》一百卷、《大清会典则例》一百八十卷,编纂工作始于乾隆十二年,告竣于乾隆二十九年。其后的嘉庆、光绪两朝《大清会典》继续在乾隆会典的基础上,新增《大清会典图》,并将《大清会典则例》更名为《大清会典事例》。

一部书籍的完成往往都要经历多次的修改、校对、调整,《大清会典》同样如此,理应存在历次修改的稿本。本文认为,《钱法册》和《盐法册》正是《乾隆会典则例》的稿本,理由如下。

第一,《钱法册》和《盐法册》的共同点,就是内容上都与《乾隆会典则例》高度雷同,它们分别对应《乾隆会典则例》卷四四《户部·钱法》和卷四五《户部·盐法上》。以《钱法册》和《盐法册》各自的第一叶前半面文字内容为例:《钱法册》开头从“一京局鼓铸”至“不合式者参”共计188字(含正文中手写添补的小字),而《乾隆会典则例》卷四四《钱法》开头从“一京局鼓铸”至“不合式者参”共计195字,二者的区别仅在于后者将前者的一处“铸钱”改为“宝泉局鼓铸制钱每文”,这也是后者比前者多7个字的原因,其余文字完全相同;《盐法册》开头从“一直省盐课”至“三道”共计128字(不含校签内文字),而《乾隆会典则例》卷四五《盐法上》开头从“一直省盐课”至“三道”共计121字,二者的区别仅是“直省盐课”的统计年份由“乾隆十四年”变为“乾隆十八年”以及由此带来的盐引、盐课具体数字的变化,其余文字同样完全相同。

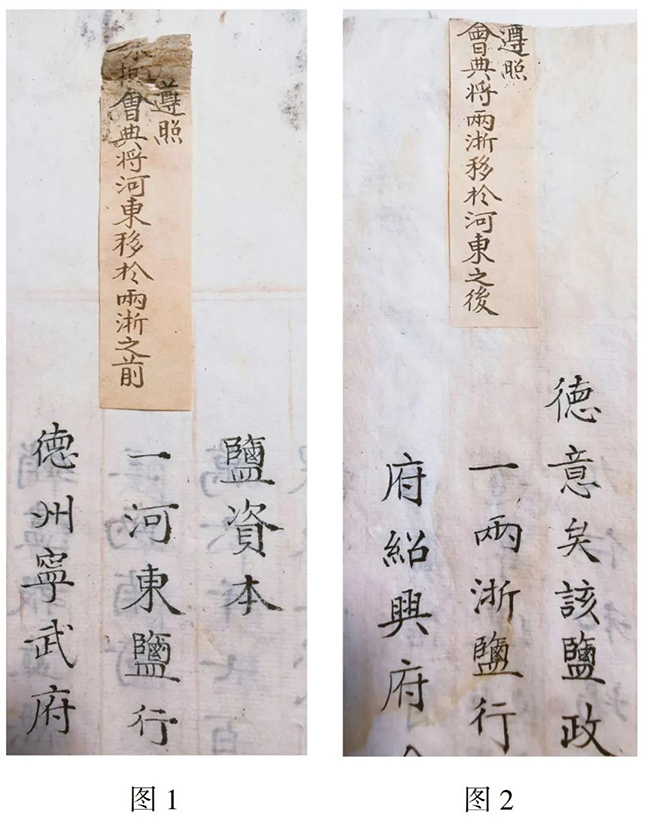

第二,《钱法册》和《盐法册》内有大量的涂抹与校改痕迹,这些修改的内容基本都被《乾隆会典则例》的“黄册”和刊本所采纳。而《盐法册》内还有一处最为直接的证据:图1图2“河东盐”条天头处贴有纸签,上写“遵照朱批会典,将河东移于两浙之前”(见图1),“两浙盐”条天头处贴有纸签,上写“遵照会典,将两浙移于河东之后”(见图2)。《乾隆会典则例》刊本确实已按照纸签的要求调整为“河东”在“两浙”之前。此处一方面直接出现“遵照会典”字样,一方面又符合《乾隆会典》“会典为纲,则例为目”的体例要求,因此更加确定《盐法册》是与《乾隆会典》直接相关的文献。

《钱法册》内事例年份的下限是乾隆十五年,《盐法册》内事例年份的下限是乾隆十六年,这不仅契合《乾隆会典》的编纂始于乾隆十二年、至乾隆二十一年“所有应纂各衙门会典、则例已经告竣”的时间段,更与《清会典馆奏议》内收录的两则奏章相吻合:会典馆总裁等上奏称“编辑纂成户部权量、盐法会典二卷,权量则例一卷,盐法则例二卷”的时间是“(乾隆)十六年闰五月二十日”,“编辑纂成户部钱法会典一卷、则例一卷”的时间是“(乾隆)十六年六月二十日”。而此处“盐法则例”与“钱法则例”应当是进呈皇帝御览的“黄册”。由此亦可进一步确认,成书早于“黄册”的《盐法册》和《钱法册》的出现时间至晚在乾隆十六年。

(三)抄本两种不是乾隆朝《大清会典则例》的“黄册”

“黄册”是指清代进呈御览之书册,因其多以“黄绫套、黄绫面”装潢以示尊贵,故称。在《会典》编纂动工之初,乾隆帝便明发上谕,指出以往修书体制颇有瑕疵:“向者修书只先呈样本,余俟全帙告竣,一并进呈,既浩汗而不易披寻,亦已成而难于改作,未得编摩之要领,岂云纂辑之良规?”因此《乾隆会典》的编纂,“著依明史纲目事例,将稿本缮成一二卷即行陆续呈奏,朕敕几多暇将亲为讨论,冀免传疑而袭谬”。可见,乾隆帝确实关注并实际参与指导了《大清会典》的纂修工作,具体做法就是要求会典馆及时将已纂就的卷册也就是“黄册”进呈以供自己随时审阅。《大清会典则例》卷首《奏疏》内“每修成《会典》一卷,即副以《则例》一卷,先发该衙门校勘,实无遗漏讹错,然后进呈,恭俟钦定”句末提到的“进呈”本应当就是“黄册”。

笔者判断,国图收藏的以“院部机构名称+则例”的方式命名且被标注为“清乾隆内府抄本”的“则例”类文献,以及同样被标注为“清乾隆内府抄本”的《大清会典》,正是《乾隆会典(则例)》的“黄册”。从体例结构与文字内容上看,它们与《乾隆会典则例》相对应部分已非常接近,而诸如“此条遵旨改正”“此条遵旨移入”之类可作为乾隆帝参与《会典》制定证据的标记也多次出现。从制作水准来看,它们装帧精致,用纸净洁,字体典雅庄重,方正等大,符合供御览钦定的标准。

与“黄册”相比,《钱法册》与《盐法册》内找不到诸如“遵旨改正”“遵旨移入”这类体现皇帝参与的标记,且制作较为粗陋,笔迹亦出自多人之手,大小错落,参差不齐,实难达到供御览钦定的“黄册”的水准,更像是编纂过程中供临时记录修改之用的草稿,本就没打算公之于众,故制作草率。从内容上看,《钱法册》与《盐法册》做出的修改为“黄册”所采纳,而不存在相反情形,所以它们应该是所谓“先发该衙门校勘”这一环节甚至更早环节的产物。

“黄册”固然具有很高的文献价值,但其文字内容已非常接近刊本,承载的校改信息比较有限。与接近于完成形态的“黄册”相比,初始状态的《钱法册》和《盐法册》“信息量”更丰富,更能体现《乾隆会典》纂修的过程以及内容的变化。另外,与国图藏有《乾隆会典》“黄册”数百册的存世量不同,《乾隆会典》的早期稿本极为罕见,笔者访寻清代抄本“则例”类文献多年,其中可确定为《乾隆会典》稿本的仅三册,且均藏于国图,分别是《户部则例·钱法》《户部则例·盐法上》和《工部则例·水利下》(索书号:地710/84)。《工部则例·水利下》作为《乾隆会典》稿本同样弥足珍贵,但是该册较薄(共三十二叶),且其中仅见极个别错别字的修改,远不及《钱法册》与《盐法册》的校改信息丰富。

(四)抄本两种不是嘉庆或光绪《大清会典事例》的稿本

《国家图书馆古籍普查登记目录》将《钱法册》断代为“清末”,与本文“至晚在乾隆十六年”的判断不同。那么有没有可能抄本两种因是残本而失去了乾隆十六年之后的资料,因此它们其实是清代中晚期嘉庆或光绪《大清会典事例》的稿本呢?答案是否定的。这是因为,抄本两种是古籍中的“残本”而非“残叶”,即:相比于整部《乾隆会典则例》,它们是落单的“残本”,但就“钱法”与“盐法上”这两部分而言,抄本两种是完整且独立的两卷,其正文部分不缺叶,文字内容通篇连贯,因此可以确定它们并没有“缺失”时间靠后的资料。

具体来说,《钱法册》内容按“京局鼓铸”“督理钱法”等部门依次展开,《盐法册》内容按“直省盐”“长芦盐”等部门依次展开,而这些部门之间没有间隙,如《钱法册》的“京局鼓铸”内容结束后便另起一行(而非另起一叶)记载“督理钱法”,也就是说,各个部门的内容从哪里开始、至哪里结束是可以确定的,也就排除了因缺叶、亡损等原因而恰好“缺失”了时间靠后的资料的情况。

那么还有没有可能抄本两种是《嘉庆/光绪会典事例》的稿本,只是当时的编纂者是以乾隆十六年为界,在《盐法册》和《钱法册》之外的(且已经“遗失”了的)本子上重新依次开列“京局鼓铸”“督理钱法”各部门,然后再逐一续写乾隆十六年之后的事例呢?毕竟乾隆十六年之前的内容已经成书,重修的工作量较小,之后的内容从零起步,续纂的工作量较大,将前后两个时期的事例分头整理或许更有效率。本文认为,这种假设也不能成立。因为《嘉庆会典事例》编纂之初便订立如下制度并做出解释:“分年办理不如分类办理……会典门目繁多,每一事自为始末,宜各清各款,分类而修。”说明当时为保障各门类事例历史沿革记录的前后贯通与本末了然,已经明确否决了按年份整理材料的做法。而最为有力且直接的证据,就是抄本两种的文字内容及校改信息与《乾隆会典则例》完美对应,没有任何一处信息是抄本两种与《嘉庆/光绪会典事例》共有却在《乾隆会典则例》内找不到的。相比于《乾隆会典则例》,《嘉庆/光绪会典事例》新增了部门类别、改变了部门顺序、补录了少量乾隆十六年之前的事例,并调整了若干文字措辞,这种种变化在抄本两种内绝无体现。

总之,除了后人加盖的印章与重新制作的封皮,《盐法册》和《钱法册》原件没有沾染任何乾隆十六年之后的信息。对比抄本两种的原文与《乾隆会典则例》刊本会发现,后者已改正了前者的许多错讹,遣词造句的各个细节也比前者更显规范、成熟、考究,作为文字内容高度接近的两个本子,两者孰先孰后一清二楚。《国家图书馆古籍普查登记目录》将《钱法册》断代为“清末”是缺乏依据的。

二、抄本两种编纂校改工作的内容

《钱法册》与《盐法册》是《乾隆会典》编纂过程中的阶段性稿本,其用途是供编纂者对《乾隆会典》初始状态的文本进行审核校勘,以发现并纠正错误,为接下来将要进呈“黄册”的缮写做好准备。官书记载《乾隆会典》的纂修过程基本清晰,但是到具体细节则语焉不详。具有原始记录性质的《钱法册》与《盐法册》抄本两种为研究《乾隆会典》成书过程及编纂细节提供了直接依据,其中的信息或可揭示《乾隆会典》编纂的具体思路与操作细节,从而证明、补充乃至修正现有文献记载。

前文出于性质鉴定的需要,已介绍了抄本两种的部分信息与特征,本节在此基础上重点介绍两种文献编纂校改工作的具体内容。《钱法册》与《盐法册》中,编纂者发现的问题及改正方法主要有以下几种类型。

(一)主要问题及修订的内容

1.对书写誊录错误的更正

稿本内容是多方面资料的汇总,在誊抄过程中,因工作人员粗心走神造成的错误在所难免,抄本两种中,可以看到错字、漏字、漏句等若干书写誊录错误,较典型者有如下几类:

错字。如将原文“令贵州办船运至云南铸钱运京”更正为“令贵州办铅运至云南铸钱解京”,“未免官卑任事”更正为“未免官卑任重”。“铅”与“船”、“重”与“事”都属字形相近者,应系誊录时误书。

漏字。如将原文“每年额办铜铅,以铜六铅计算”补充为“……以铜六铅四计算”,“十三万千四百四十斤”补充为“十三万一千四百四十斤”,“行百二十引”修改为“行盐百二十引”等等。

漏句。如原文“十八年题准:铸康熙通宝制钱重一钱”句中上“钱”字下漏了18个字——“颁行天下。康熙二十三年议准:鼓铸制钱,每文”,由于漏句,原来的两条事例误为一条。18个字恰好是此稿本一行的字数,因此很可能也是誊录来源资料(或许是更早的稿本)中的一整行。

2.对粗疏、有歧义表述的细化和纠正

稿本内容来自不同的档案文献,各文献的严谨程度、语言习惯不同,而且在誊抄的过程中抄手有时也会根据需要自己临时组织语言,这导致原稿行文风格较混乱;一些事例的记述又因过于简略未能说清楚该项制度设计的来龙去脉及具体细节,读之令人费解甚至引起误会。而《乾隆会典》在编纂之初就追求成为“一代之典章,垂之册府,非若词章之仅资讽咏”,因此在抄本两种中,对有歧义、不严谨、口语化等不规范用语的修正较多,现略举二例如下。

例一,原文“湖北采买汉铜,添炉五座,广铸钱文,搭放兵饷”一句中有两个词易生歧义而被修正。一是将“汉铜”改为“汉口商铜”,应该是考虑到并非人人都明白“汉铜”是“汉口商铜”的缩写;一是将“广铸”改为“鼓铸”,“广铸”应该是“广为鼓铸”的缩写,相比于“鼓铸”,“广铸”略带文学性但并不严谨,且有被误解为“广东省铸”“宝广局铸”的可能,因此以“鼓铸”替代“广铸”,则稳妥无歧义。

例二,原文“又题准,永顺、永绥地方均系新辟苗疆,该地引盐免其输纳引税”,据此,似乎“永顺、永绥”两地是因其“新辟苗疆”的身份被免除盐税。编者将原文修补为:“又题准,湖南行销淮盐,每引例应纳税二分,交纳藩库充饷,今永顺、永绥增设引目,原议照吉安一例纳课行销,今吉安口岸并无引税之例,应免其输纳税银。”这就表明“永顺、永绥”两地被免除盐税并不在于它们是“新辟苗疆”,而是因为两地原本是要“照吉安一例”设置盐税,结果由于“吉安口岸并无引税之例”而实现免税。虽然最终的结果都是不交盐税,但是原文的表述易引发误解,编者重新叙述以补全完整信息。

3.删减重复繁冗和“过时”信息

“辞简事该”是乾隆皇帝对《乾隆会典》作出的一项指示,而在抄本两种中,一方面校签上也出现了“令简净易明”“此处删去更为简净”这样的表述,另一方面确实能看到对原文中重复繁冗文字的精简,可见追求语言文字的“简净”不仅是“会典”编纂的要求,同时也适用于“则例”。现略举数例如下。

例一,意义不大的信息。如“办铜”项下相邻不远的两条事例,内容均是江浙等省前往云南买铜铸钱相关事宜。这两条事例的第一句话分别是“云南所产之铜供本省鼓铸及湖广等省采办外尚有余剩”和“云南所产之铜除本省及四川贵州两省一应鼓铸解京之外尚有余铜足敷各省采办”,都是在讲云南所产铜多因此有余铜可以支援外省。编者或许认为江浙等省之所以前往云南购铜,云南“尚有余铜”已不言自明,删去无妨。

例二,仍有压缩空间的表述。原文“云南办运京局铜四百万斤分作两路,一自厂由寻甸发运威宁转运至永宁二百万斤,一自厂由东川发运昭通镇雄转运至永宁二百万斤”,“二百万斤”前后出现了两次。编者将两处“二百万斤”删除,合并为“各二百万斤”置于上“一自”前。为了缩减区区三个字不惜费此周章,两删一增,其追究“简净”的努力可见一斑。

例三,内容“重复”的记载。如关于“掺和旧钱废钱治罪”,顺治十四年(1657)规定为“又议准,改铸新钱有掺和废钱旧钱行使者,系民杖一百枷号一月,旗人鞭一百枷号一月”,康熙九年(1670)再次规定为“又议准,掺和旧钱废钱者,系旗人鞭一百枷号一月,系民杖一百枷号一月”。两者内容高度相似,于是编者删去了康熙九年的事例,而对时间更早的顺治十四年事例稍作文字加工后保留。

例四,“过时”的信息。《盐法册》内有对各地盐场名称、所在地等信息的记录,由于各地盐场会因产量、质量、地理交通等原因,或裁撤,或合并,在《雍正会典》和《盐法册》原文中,顺、康、雍乃至乾隆初年被裁撤或合并的盐场信息仍有保留,而在《盐法册》审核校勘的过程中,这些“过时”信息大都被圈划删除。笔者发现,《盐法册》中所有完整大段文字的删除均系此种情形。而这些被删除的内容在《雍正会典》里都是可以找到的。

4.数字的更新与替换

《盐法册》内记录了大量各地盐引收支定额的具体数字。正如《乾隆会典》凡例所言,“惟户部丁赋、榷税,每年增减不一”,《盐法册》稿本从抄录完毕到审核校勘期间,由于时间的推移,数字已经发生了变化,只能不断地以最新的数字替换之前的数字。如将原文“直省盐课以乾隆十四年奏销册计之……课入五百三十五万五千九百二十九两八钱有奇,又盈余银七十五万四千四百八十二两九钱有奇”中的数字替换为“课入五百三十五万五千七百二十二两八钱有奇,又盈余银七十五万三千四百七十八两五钱有奇”。等等。

(二)发现、提出问题以及更改的方法

1.通过校签提出问题意见并据此修改

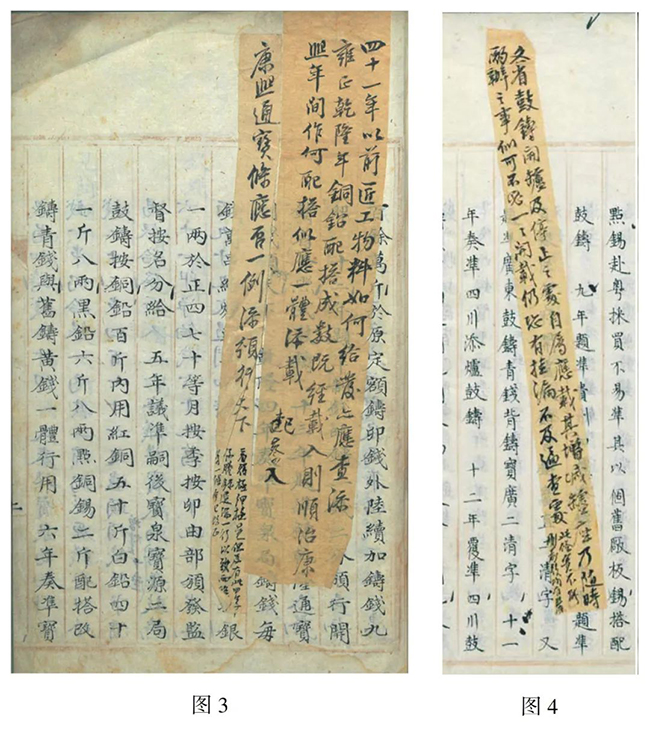

《钱法册》中,现存大小校签23个。相对复杂的问题大都写在校签上加以提示。如前引“铸康熙通宝制钱”漏句的发现,就是编者甲由于不能确定编者的身份,因此暂以“编者甲”“编者乙”呼之。通过校签提问:“康熙通宝条应否一例添‘颁行天下’。”编者乙在校签上回应道:“看得极细、极是,但原有此四字,系誊录遗漏一行,以致两条并为一条,今已改正。”(见图3左侧校签)原文右侧可以看到有手写小字补全了该句。

《钱法册》校签中提出问题的口吻多为提示、询问而非命令,这些修改意见大部分会被接受,但也有被驳回、拒绝的。如编者甲在叶九的校签上写到:“各省鼓铸开炉及停止之处自属应载,其增减炉座乃随时酌办之事,似可不必一一开载,仍恐有挂漏不及遍查处。”编者乙回应道:“此条实不能删,前后均有照应。”(见图4)也就是编者甲建议不要收录那些琐碎且时常变动的信息,因其易出错又难以查证,编者乙表示反对,称前后各时期都有此种信息的记录,此处删去则前后无法照应。查看刊本,发现确实未按照编者甲的校改意见修改。

《盐法册》 中现存大小校签共计9个。不同于《钱法册》校签文字的随意潦草,《盐法册》校签书写可谓一笔不苟、清晰工整。校签同样是《盐法册》内容修改的最主要依据,编者依据校签的意见,对原文勾划圈改并把要增加或替换的内容用小字写在原文右侧。与《钱法册》不同的是,《盐法册》内未见到有对校签意见的反驳或拒绝,究其原因,《盐法册》校签所指出问题大都是盐税收支定额数字、盐场地名信息等不存在争辩空间的客观事实。

2.在天头空白处直书问题意见

对于一些只需要简单文字就能说明的问题,则不使用校签,直接在天头空白处写下提示信息。这种情况在《钱法册》中仅见两处(《盐法册》内无此做法),一是前引“铜六铅”缺字,便是在该句正上方天头处直接书写“落一字,查添”。二是前引“十三万千四百四十斤”,同样是“万千”之间也缺字,该句正上方天头处有一“查”字,即提示这里恐有缺字需要核查。虽仅两例,但看两处“查”字写法并不相同,可知稿本修改过程中审阅人不只一位。

3.未见修改意见的直接修改

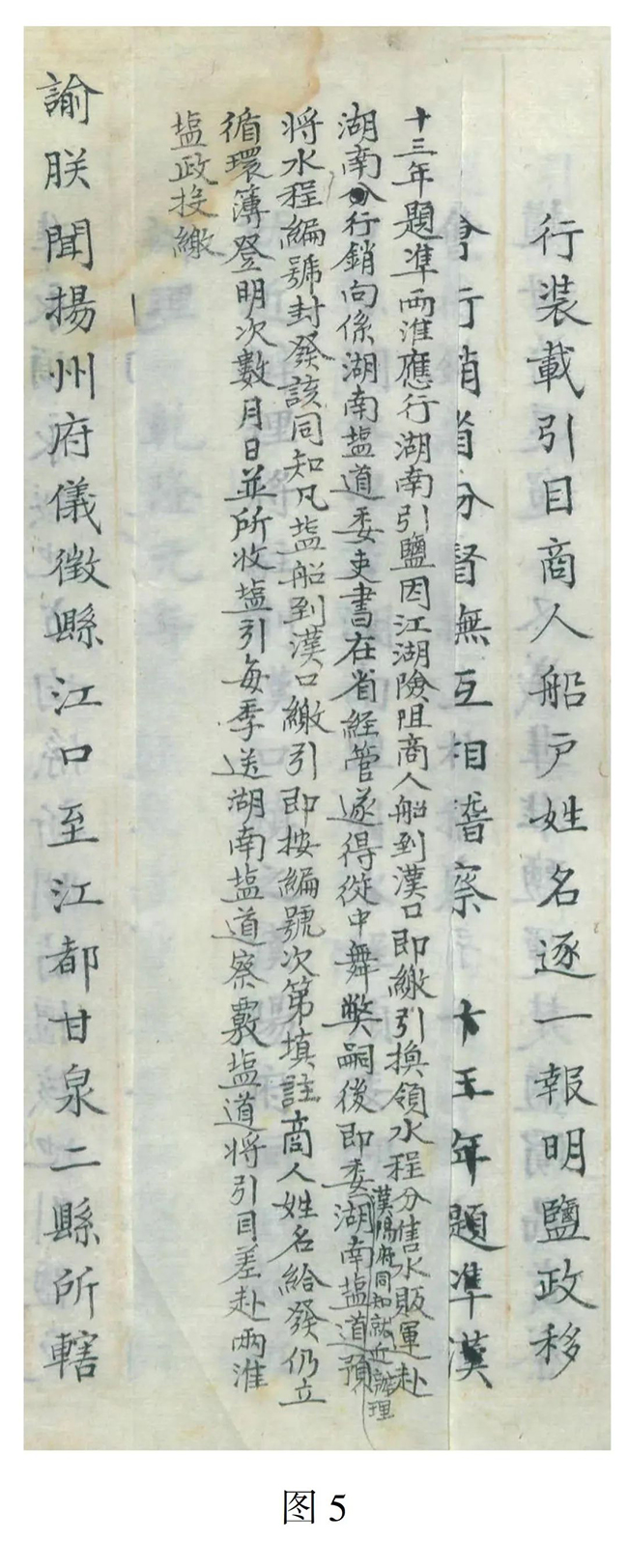

抄本两种内有些涉及大段文字的修改,如《盐法册》叶十九“汉阳府办理湖南盐引水程”相关事宜(见图5),由于更订后的内容字数多达百余,编者便直接将更订过的文字誊写在与原文段落大小相仿的纸片上,再将其覆盖粘贴到被替换的原文之上。然而未见有说明相关修改原因的文字。

抄本两种之间的不同展示了《乾隆会典》修改过程的多样性。

三、抄本两种编纂校改工作的问题与分析

审核校勘后的抄本两种,其语言的规范性与精炼程度都有了提升,一些明显的错误被发现、被纠正。对比抄本两种与“黄册”及刊本的文字内容会发现,除了乾隆十六年之后个别事例的续增,后者只有表述措辞的微小调整——对语言的进一步规范与精炼。这一方面说明在抄本两种之后,对文本的修改仍在继续,或许还有其他后续稿本;另一方面也说明抄本两种及其校改工作已经解决了本卷修订的主要问题、完成了主要工作,是该部分内容定稿之前最后一次较大规模的修订。这也再次凸显了《钱法册》《盐法册》承载的校改信息丰富且珍贵,颇具文献价值。

但是除去上述优点与贡献,抄本两种的编纂校改工作也有一些问题与不足。本节重点介绍其中有代表性的案例并尝试探讨其成因,在进一步发掘并展示抄本两种价值的同时,分析《乾隆会典》编纂的运作程序与设计思路。

(一)对错讹的识别与纠正存在明显疏漏

乾隆二十一年《大清会典》初次告成,总裁官照例请求议叙却遭到皇帝的驳斥:“纂修《会典》已逾数载,复经展限两次,迟缓已甚。且每次所进书内屡有叙次舛错、行文纰缪之处,必经朕逐条指示,亲加改正,始克成书。总裁官自无可议叙,即纂修各员给与议叙之处,亦属有忝。”这里对《会典》编修人员的批评,是皇帝过于求全责备,还是编修工作确实粗疏?对于这个问题,抄本两种或许可以提供一些线索。

虽然目前已难以确知具体是哪些错误以及何种程度的错误率引得乾隆帝对《会典》进呈稿作出“屡有叙次舛错、行文纰缪之处”的指责(毕竟皇帝看到的应是“黄册”),但至少能在抄本两种内看出若干明显的、势必影响编纂质量的疏漏甚至错误,如将“西和县”写作“西河县”、“失风失水”写作“大风失水”,“一面报部察核、一面委官起解”写作“一并报部察核、一面委官起解”、“如系接壤州县”写作“如之接壤州县”,且这些错误在刊本中依然存在,让人不免对编纂各官的业务素质与工作态度产生怀疑。

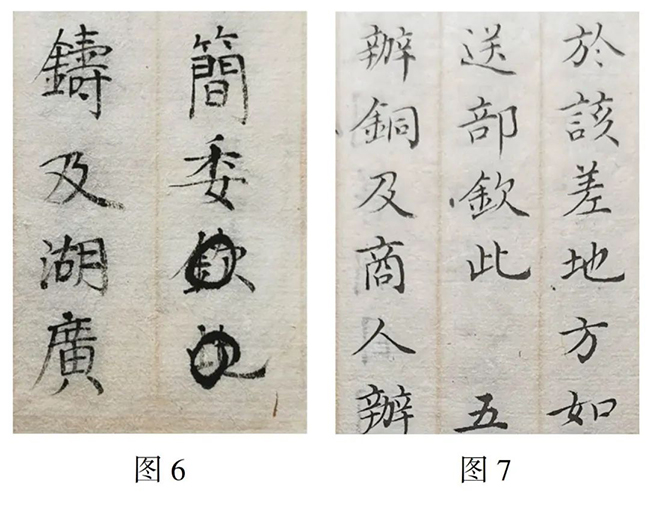

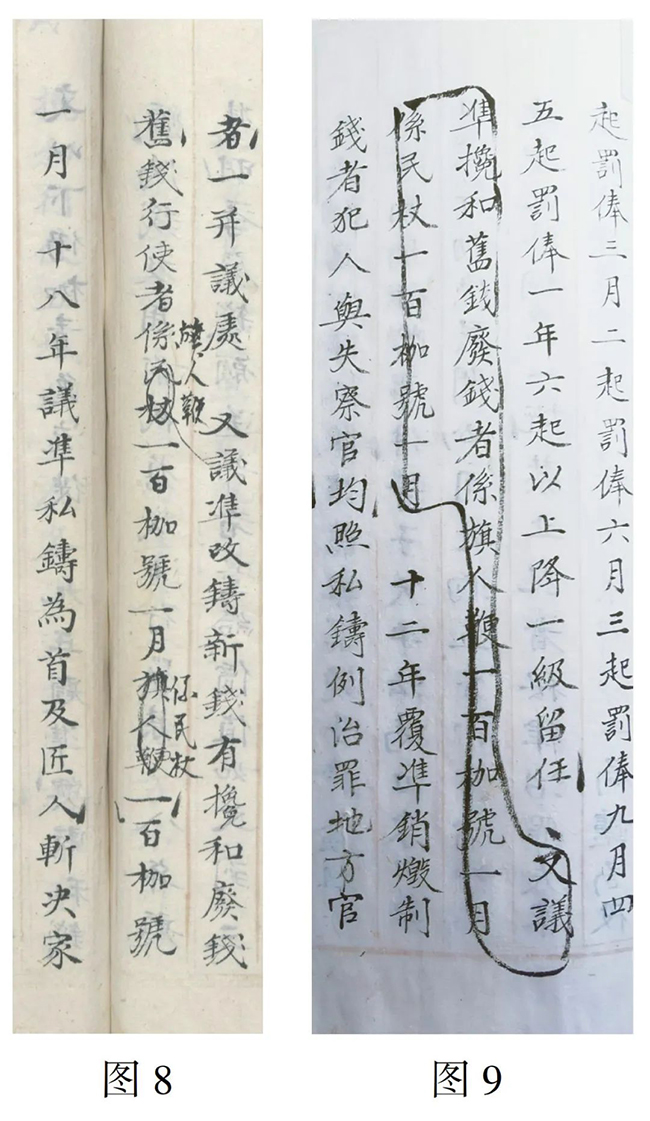

甚至还有抄本上的校改痕迹显示某些问题其实已被编者发现,却未被纠正或只有部分被纠正。如皇帝谕旨原以“钦此”二字结尾,但康熙、雍正、嘉庆、光绪四朝《大清会典(事例)》所收录谕旨的末尾均不见“钦此”,据此推知删去谕旨文末的“钦此”方符合《大清会典则(事)例》之体例。抄本两种内,亦看到有将“钦此”二字圈划删除的痕迹(见图6),这说明《乾隆会典》的编者也是知道并准备删去“钦此”的,但抄本两种中仍有数处“钦此”未做处理(见图7),显系遗漏,这导致刊本当中也保留着若干应删而未删的“钦此”。由于皇帝谕旨原本就是全文抬写,在书中相对醒目易辨,且“钦此”二字均在文末,其下方又有“〇”符或者空格作为两则事例的分界,故而极易识别,所以对编修各官来说,将“钦此”二字找出删掉并非难事。

抄本两种显示出《乾隆会典》的编纂与校改确实存在一些较为明显、理应避免的疏漏,还保留了这些疏漏形成时的一些珍贵细节,增进了我们对《乾隆会典》编纂质量的认识。由此看来,乾隆帝对编修人员的指责并非吹毛求疵。

编纂《乾隆会典》,除了当时修书的一般管理制度与赏罚措施,针对《雍正会典》编纂暴露出的问题,《乾隆会典》的编修还采取了一些新的举措,如规定工作人员要按时到馆办公——“每日必及辰而入,尽申而散”,以及将书稿及时进呈以供皇帝亲自审核把关,等等。可以说为保证成书质量乾隆君臣已经做出种种努力,那么在此情形下,为何还会出现一些低级的疏漏?笔者参考有关史料并依据抄本两种的独有信息,分析其主要原因应包含如下几点。

首先,誊抄人员水平良莠不齐且誊抄任务分配不科学。乾隆时期官方修书曾有一种恶劣风气长期蔓延,即某些通过不正当渠道获取职位的誊录官会将誊录工作“转包”出去,雇人代抄,乾隆帝就曾指出:“朕闻修书各馆誊录人员内,竟有不能缮写之人,夤缘而进,及上馆之后,转行倩募,以致承修各书不能刻期告竣。”目前虽无确凿证据证明《乾隆会典》也存在此类情形,但从抄本两种的书写情况来看,虽大部分地方尚属严谨工整,但笔法幼稚草率、文字疏密无常的情况也颇为常见,鲁鱼亥豕,所在多有。同时,根据字迹也能看出当时仅一卷册的誊抄工作都是由数人分头进行,而后装订合并,这种书出众手的做法或许也能解释为何同类问题有的已经解决、有的则未。

其次,要求纂修官到馆办公的制度不合理。乾隆十二年议定,要求纂修各官在设置于紫禁城内的会典馆内办公,“每日必及辰而入,尽申而散”,该制度的初衷是避免纂修官偷懒的同时便于大家互相学习交流。然而《乾隆会典》的编纂需要大量参考各部院衙门存贮的材料档案,由于纂修官每天从早到晚被束缚在会典馆办公,所需材料只能由各衙门通过抄录复制等方式“造送册籍”再送至馆内,操作难度与时间耗费不难想见。而当时各衙门存贮档案很是庞杂,如乾隆二十六年贵州巡抚周人骥在建议朝廷编纂各部院则例时曾透露:“查吏部等部所纂之例,其间增删更定者不知凡几,俱未改正。外省止以准到部文存案。今合计新旧未纂之案,不下数千百件。若不亟为编集成书,诚恐年久愈积愈多,更难考究。”将这些档案材料全部转移或一一抄录复制根本不现实。因此《嘉庆会典》编纂之初,便明确提出“在馆办理不如在各衙门办理”“在衙门就近办理最为简捷”,恰能印证乾隆朝“到馆办公”的制度存在上述弊病。

第三,《乾隆会典》的编纂本就面临更多的困难。《乾隆会典》虽是清代五朝会典的第三部,但“典例分立”的做法却属创始。而且《乾隆会典》编纂之初,一些部院衙门还没有自己的部门则例颁行,虽然部门则例与会典则(事)例并不等同,但两者的编纂都以整理筛选各衙门的存贮档案为起点,因此部门则例的编纂可以为会典则(事)例的编纂提供材料整理方面的支持。以户部部分为例,《乾隆会典》的纂修官需要面对大量原始状态的“新旧未纂之案”,从点滴做起,而《嘉庆会典》的纂修各官则是既吸取了《乾隆会典》编纂的经验教训,又有乾隆四十一年以来至少五次《户部则例》编纂工作累积的材料方面的基础。因此,相比于嘉庆、光绪《会典》,《乾隆会典》出现更高比例的差错也在情理之中。

另外,作为《乾隆会典》编纂活动具体组织者的总裁、副总裁,多是任事甚多、职责不专的朝廷大员,很难专心、稳定地负责该项工程;而当时一般的工作人员又大都只是想通过这个渠道获得议叙,作为自己的进身之阶。或许除了乾隆帝本人,会典馆从上到下很少有人真正将修书当成是一项严肃神圣的事业,《乾隆会典》出现各种各样的质量问题也就在所难免。而这种情况也并非《会典》编纂所独有,几乎在同一时期,乾隆帝在检阅国史馆所修国史的过程中,也被那些稍加留心就能避免的低级错误激怒,发出“亦非朕过为吹求,但使该总裁等稍一留心,何至于此”的质问,并“将总裁官傅恒等交部察议”。而这里被“交部察议”的总裁官傅恒,恰也曾是《乾隆会典》的总裁官。

(二)对历史信息完整性的削弱与破坏

已如前述,《清会典馆奏议》收录奏章内,“务期辞简事该”的表述反复出现多达三十余次,而在抄本两种内,确实能看到多处对重复繁冗文字的精简,以及对“过时”资料的删除,如前文提到的《盐法册》编者对已被裁撤合并盐场信息的圈划删减。但对历史研究而言,《乾隆会典》的史料价值会因此削弱。而这种先录入再删除的做法,也向我们展现了当时材料取舍与态度转变的过程,抄本两种作为保存这一过程的原始记录,为了解《乾隆会典》的编纂思路乃至《清会典》的性质用途提供了一个珍贵的线索。

如果说《盐法册》编者删除一些已被裁撤盐场的资料破坏了历史信息的完整,那么《钱法册》编者的一些操作,则属于对历史真相的破坏。最典型者,当属“掺和旧钱废钱治罪”条,因顺治十四年已有此例,便以“相同,不必重载”为由,将康熙九年的例文删除。查《康熙会典》《雍正会典》,被删除的这一条均记录为“康熙十九年”而非“康熙九年”,而且《康熙会典》《雍正会典》在顺治例治罪原文的基础上,还新增了“废钱旧钱入官,制钱给举首之人,户部再赏银十两”的内容。由于没有看到更多的佐证材料,暂不能判断康、雍《会典》的“十九年”与《钱法册》原文中的“九年”哪个正确,但笔者认为康、雍《会典》的信息似较可信:“三藩之乱”期间,吴三桂、耿精忠、吴世璠等先后铸造发行了相当数量的“利用通宝”(康熙十三年)、“裕民通宝”(康熙十五年)、“昭武通宝”(康熙十七年)、“洪化通宝”(康熙十八年)等在清廷看来的“伪钱”“废钱”,这很可能是康熙十九年重新定例的关键背景。故笔者怀疑《钱法册》原文中的“康熙九年”其实是“康熙十九年”之误,而且康熙十九年例有新增内容(奖励举首之人),已经不能再与顺治例划等号,所以才会被康、雍《会典》收录。薛允升《读例存疑》曰:“凡将前代废钱,搀和行使者,不论钱数多寡,枷号一个月,杖一百。系康熙年间现行例。”因此事实很可能是顺治例停废已久,康熙时期因三藩反目、“废钱”流行,才又重新设此禁令并增设奖励制度。退一步讲,即使“康熙九年”年份正确、对“举首之人”的奖励并不存在、“三藩”铸钱也与此例无关,康熙朝有过重新议定“掺和旧钱废钱治罪”的做法却是确定存在的史实,而这一史实的存在,要么说明当时“掺和旧钱废钱”问题的重新凸显,要么说明顺治旧例或已作废、或是执行出了问题。因此,《钱法册》原文像康、雍《会典》那样记录康熙例就是有意义的,后者作为康熙朝的专门规定,承载着顺治例无法覆盖的信息,而编者将其与顺治例视为等同并直接删除,导致后人失去了对比康、雍、乾三朝《会典》的一个线索,也减少了讨论康熙朝“掺和旧钱废钱”问题的一个依据,这种操作是对历史信息的破坏。

另外,《钱法册》的编者在删除康熙例的同时,还改变了顺治例的表述。顺治例原文为“又议准,改铸新钱有掺和废钱旧钱行使者,系民杖一百枷号一月,旗人鞭一百枷号一月”,编者将“民杖”二字涂抹,旁写“旗人鞭”,将“旗人鞭”三字涂抹,旁写“系民杖”,于是整句变成了“又议准,改铸新钱有掺和废钱旧钱行使者,系旗人鞭一百枷号一月,系民杖一百枷号一月”(见图8),即:顺治例原文是“民人”在“旗人”前,编者将其调整为“旗人”在“民人”前,而被删除的康熙例也是“旗人”在“民人”前,也就是说,编者删除康熙例(见图9)的同时,又把被删除的康熙例移花接木到顺治例中,改变了顺治例的原有表述。在清代,“首崇满洲”的思维有时就微妙地体现为文字表述中旗、民位置的先后,《钱法册》的编者对顺治例中旗、民顺序的颠倒,难免会对后人的研究造成误导。

《会典则(事)例》旨在记载国家各衙署规章制度的历史沿革——这不仅是后世对《会典则(事)例》性质及功能的评语,同样也是时人编纂《会典则(事)例》的任务与目标,《乾隆会典则例》的序言也称“必使制度沿革本末了然”,所以,保全史料的真实性与完整性原本是一项基本的要求。那么为何还会出现上面这类删减甚至破坏历史信息的操作?前文提到的编纂官不够用心或许是一个因素——只要做好表面文章,只要能实现字面上的“简净”,就算任务完成,至于历史信息的缺失与破坏,因其很难从最后的成品中被察觉,也就不必成为删削时的羁绊。这个解释或许是真相的一部分,但未免有些空泛,因为“不用心”可以用来解释所有编纂不力的现象。

笔者还要大胆推测,对历史信息的破坏,就《乾隆会典则例》而言,源自乾隆君臣对这部典籍的性质定位,导致他们本就不追求历史信息的完备。

《乾隆会典》首创“典”“例”分立,嘉庆、光绪《会典》因袭之。然而为何同样的“例”,乾隆朝称为“则例”,嘉庆、光绪称为“事例”,史料未载。法史学界较为流行的一种观点认为,《乾隆会典》编纂之初,各部门则例尚不发达,“则例”“事例”界限亦不甚分明,于是本该使用“事例”的场合却稀里糊涂地使用了“则例”,之后随着部门则例日渐完备,“则例”已然成为“部门则例”的专指,为避免混淆,《嘉庆会典》便“恢复”了“事例”的旧名。这种推断似较合理,也可能就是历史的真相,但也有其明显漏洞——《乾隆会典》编纂之前,如《刑部现行则例》《督捕则例》《处分则例》《吏部则例》等等以“则例”命名的单行法规或部门则例已经存在,虽不如后世之完备,却也意味着《乾隆会典则例》并非不存在与其他单行则例相混淆的问题。而作为一部皇帝本人亲加订正、全面干预的国家重要典籍,在命名这么重大的问题上,应该不会出现臣下随意拟定、皇帝轻易允准的状况。《会典》编纂,汇聚了当时文化素养最高的人群,假设“则例”“事例”果真可以混用,他们为何舍弃稳妥保险的“事例”,选择暗藏隐患的“则例”?

笔者认为,乾隆君臣如此取舍,很可能是为彰显《乾隆会典》的特殊地位、满足乾隆帝的政治需求而有意为之。在清代,“则例”“事例”虽都是具有“准则”“规则”含义的“例”,但两者并不等同。一般而言,“则例”是现行法则,“事例”是从前故事;“则例”是现实依据,“事例”是历史参考。两者的关系甚至可以通俗地解释为:死去的则例沦为“事例”,活着的事例晋级“则例”。所谓“高宗运际昌明,一代法制,多所裁定”,乾隆朝是清代各项典章制度、律令法规的定型完备阶段,站在乾隆帝的角度,《会典》作为具有重要政治意义、法律意义和教化意义的国家“大经大法”,是让《乾隆会典》作为记录过往的流水账,还是成为具有现实指导意义与长久生命力的国家宪章?乾隆朝制定或认定的制度法则是过期作废,还是确立为大清后世子孙的永久遵循?对于一向乾纲独断、自视甚高的乾隆帝来说,“大清会典则例”显然比“大清会典事例”更能迎合他的心境、满足他的要求,至于由此带来的名不副实的风险,则可以通过在编纂过程中以多取材现行规条、削减“过期资料”的方式来抵消。

笔者之所以作上述推断,是受到乾隆帝另一行为的启发:收复新疆之后,乾隆帝打破钱文字样皆按代改铸的旧例,要求在他死后,新疆地区继续发行“乾隆”年号钱,以永远铭记自己的旷世奇功:

所有各回城系朕开廓之地,其钱文理应永遵朕乾隆年号鼓铸,各回部人等万年谨守,而朕之子孙亦当万世奉行,不可援照内地钱制按代改铸。著交各回部办事大臣等登记档案,永远钦遵。

于是从嘉庆朝开始直至清末,清廷在新疆铸造嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪等年号铜钱的同时,也一直在发行“乾隆通宝”。乾隆帝的这一操作堪称史无前例,也向我们展示了清高宗为了强化自己乃至乾隆朝的特殊历史地位所采用的具体手段。那么命名会典则例时,乾隆君臣选用“则例”而非“事例”,或许就是想通过这种方式来提升并固定《乾隆会典》的历史地位,这种操作也符合乾隆帝的风格。

对比乾隆、嘉庆两代帝王编纂会典时不同的姿态,也能进一步印证上述推断。乾、嘉《会典》卷首载有二帝的上谕或御制序言,交代此次编纂会典的缘由。嘉庆帝通过其文字表露出来的是一种谦卑的姿态:在嘉庆六年(1801)的上谕内,嘉庆帝开门见山表明自己之所以要重修会典,是因为皇考乾隆帝曾交代过要“将归政仪文一并编入”会典以记载其“禅让”皇位这段佳话,如今条件成熟,自当遵命办理。嘉庆二十三年书成,嘉庆帝在《续修大清会典序》内先是对《乾隆会典》大加赞颂——“皇考高宗纯皇帝,承五朝之良法,作奕叶之隆规”,“此诚我皇考善继善述、立纲陈纪之巨制,益昭美备矣”,“皇考作述之大经大法,美不胜书。虽宏纲巨目,全载前编”,赞颂过后才提了一句,说《乾隆会典》成书以来,“其间亦有因时损益、补苴罅漏之处”的问题需要解决。总之,字里行间充满了对高宗皇帝及《乾隆会典》的推崇与维护。

反观乾隆帝解释编纂缘由,风格迥然不同:在乾隆十二年的上谕里,乾隆帝先是用平淡的口吻简要介绍了《大清会典》的由来及其用途,接着便直言续修会典原本没必要,因为“国家定制,岂容数更?踵事增文,自有部册”,只是最近阅览《雍正会典》,发现了若干“舛讹疏漏”等质量问题,才“不得不重修”,因此《乾隆会典》的编纂首先就建立在对雍正甚至康熙《会典》否定的基础之上。乾隆二十九年书成,乾隆帝通过《御制大清会典序》再次回顾、总结纂修缘由,这次他也按照惯例,表示“我皇考励精图治十三年之间,立纲陈纪”的功绩理应载入会典,不过在此句之前,乾隆特意强调了自己收复新疆这一巨大成就——“西陲大功告蒇”,遍观清朝五部会典卷首序言,当朝皇帝赞颂列祖列宗的同时还不忘自夸的,仅此一例。虽然在这篇序言内,乾隆也谦虚地表示“此日所辑之会典,犹是我皇祖皇考所辑之会典”,但除此之外,其对康、雍《会典》并无肯定之语,更无溢美之词,倒是在解释《乾隆会典》“典例分立”的原因时又再次指摘前朝会典“典与例无辨”的问题。

通过两位皇帝各自的陈述不难看出,嘉庆、乾隆续修会典的态度显然有别,一个低调谦卑,一个当仁不让。康熙、雍正、乾隆三朝会典的序言均写作《御制大清会典序》,嘉庆、光绪会典的序言则写为《续修大清会典序》,也有自觉降级的意味。因此笔者判断,嘉庆使用“会典事例”而非“会典则例”,与其说是在纠正乾隆的“错误”,不如说是嘉庆君臣默认《嘉庆会典》不具备以“则例”命名的资格;乾隆使用“则例”,也不是不用担心混淆,而是“事例”不足以彰显《乾隆会典》的特殊地位。这其中的心思不便明言,因此两位皇帝均不做解释。

虽然《乾隆会典则例》的命名是编纂几近完工时才最终确定的,但是从包括抄本两种在内的稿本到“黄册”再到刊本,整个过程都一直在使用“则例”这一称谓,可见选定这一名称是早有铺垫且一以贯之。那么,既然是在编纂“则例”,就应该多取材当朝现行规条,而不必太在意历史过往,或者说,由于“则例”二字的引导或干扰,《乾隆会典则例》虽然不会从根本上改变其“历史记录”这一本质属性,但是对这一属性的弱化在所难免。记事约140年的《乾隆会典则例》总计180卷,而记事约200年的《嘉庆会典事例》暴增至920卷,也就不简单地是因为60年间的新增事例有如此之多,而是“清嘉庆朝在此书编纂中强化了历史记录意识”——正说明嘉庆会典的编纂是按照“事例”而非“则例”的标准,而对历史信息的重视与保全是“事例”编纂的题中应有之义,这也进一步证实了乾嘉两部会典的不同命名均符合其各自编纂者的本意。

因此,源于乾隆君臣对乾隆会典“则例”的性质定位,抄本两种所展示的对历史信息的删减甚至破坏,即使不是一种故意行为,也至少没有严重偏离《乾隆会典》编纂的宗旨,所以也就不容易引起编纂、校对各官的警觉。而抄本两种的价值正在于此——它们以最直观的方式呈现了《乾隆会典》编纂对历史信息的删减、破坏的原始现场,展示了《乾隆会典》编纂的思路与宗旨,同时也保留了这些被删减与破坏了的历史信息本身,因而抄本两种也有着史料学上的特殊意义。

四、余论

孤本性质的《钱法册》与《盐法册》有幸流传至今却鲜为人知,长期以来很少为学界关注——既未看到直接以它们为研究对象,也没看到将它们当作史料用于其他领域的研究。尤其是笔者迄今未见到《清会典》的相关研究出现过抄本两种的任何信息,这对清代重要文献《乾隆会典》的编纂研究而言,殊为可惜。而对这一状况的成因进行梳理,或将有助于减少类似情况的发生。

首先,“残本”不受重视且易湮没于总量庞大的同名文献内。“古籍的残本,因为内容不及足本,在研究中往往被视为次选”。尤其是清代户部部院则例《户部则例》本就“卷繁帙大”,编纂、续纂又有15次之多,且各时期版本的存世量少则一两套、多则十余套。在这种情况下,“足本”的“户部则例”已颇令研究者目不暇接,写有“户部则例”字样的抄本两种作为落单的“残本”就更容易被忽略了。清代距今时间较近,各类文献的保存状况相对完好,因此清代的“残本”文献会更多地面临不被重视的局面。抄本两种的“遭遇”提示我们对清代的“残本”古籍有必要倾注更多的关注,避免蕴含着重要信息的珍贵文献被长期湮没。

其次,“同名异实”干扰了抄本两种真实身份的确认。《钱法册》与《盐法册》的现有信息具有迷惑性——作为乾隆朝《大清会典则例》的稿本,抄本两种不仅没有“大清会典则例”字样,还在每一册的封面、版心以及第一叶第一行等最关键的部位书有“户部则例”四字,国家图书馆在对其进行介绍时亦沿用这一名称。由于“户部则例”几乎是清代户部部院则例《户部则例》的专指,这种“同名异实”的状况对于识别抄本两种的“真实”身份当然会造成相当的干扰。究其原因,《乾隆会典》的正式命名是在编纂各项工作已经接近尾声时才进行的,乾隆二十一年六月十三日,《乾隆会典》总裁官撰拟书名并上奏乾隆皇帝:“所有应纂各衙门会典、则例已经告竣。谨按,此次所纂之书皆仰蒙圣明一一指示、逐卷厘定,臣等谨拟书名为《钦定大清会典》,其则例即名为《钦定大清会典则例》。”至此,“户部则例”这一非正式的命名才被“大清会典则例·户部”取代。

“同名异实”或“同实异名”的情况在古文献领域并不鲜见,它有可能造成一些重要古籍的湮没,并引起一些不必要的争议。抄本两种的“发现”过程再次确认对“同名异实”文献正本清源的必要性。

综上所述,国家图书馆藏乾隆朝《户部则例·钱法》和《户部则例·盐法上》抄本两种是存世极稀且首次发现的乾隆朝《大清会典则例》早期稿本,它们承载着揭示《乾隆会典》成书过程及编纂状况独一无二的珍贵信息,为研究《乾隆会典》编纂提供了新的一手资料。它们展示了编者取舍信息的用意以及删改上的思考,有助于更加精细化地了解《乾隆会典》编纂的运作程序,也有助于形成对《乾隆会典》性质及文献价值的准确把握。由于是初次披露,限于篇幅,本文只择取其中特征明显的案例给予描述,期待能够引起学界对该文献的重视与进一步的保护、研究和利用。

本文写作过程中,承蒙徐立志、苏亦工先生指点帮助,《文献》匿名审稿专家提出非常专业的修改意见,谨致谢忱。

【作者简介】栗铭徽,北京化工大学马克思主义学院副教授。研究方向:中国法律史,清代法律文献。

本文发表于《文献》2025年第2期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|