“边缘”文献与“进入过程”的文学史研究

张燕婴

(中国国家图书馆《文献》编辑部)

作者简介:张燕婴,文学博士,中国国家图书馆《文献》常务副主编。

提 要:在文学史研究基本框架已较为清晰的情况下,需要提倡“进入过程”的研究思路。在此路径上,文献运用的深度、精度与广度都应不断提升。文学史研究的核心文献是作品,特别是对于文献存量相对较少的先唐时段而言——此期有大量作品甚至没有作家这一“对象”可予研究,作品分析就是具有“进入过程”属性的研究不可取代的路径。进而可扩展至围绕作品存在的“副文本”,因其中所包含的诸种信息,是作品能够重回历史情境的重要线索,可帮助建构特定作品的文学史“过程”与意义。版本相比于“副文本”虽更加“边缘”,但其基础性地位是其他各层次的研究不能替代的:对版本性质或版本异文的误判,将直接影响于相关研究结论的成立与否。而对更多“边缘”文献的运用,将有助于填充既有研究留下的空白或罅隙,重构文学现象(或事件)的完整性。

关键词:核心文献 “边缘”文献 “进入过程” 文学史研究

法国学者罗贝尔·埃斯卡皮曾这样评价20世纪上半叶法国文学评论界的代表人物居斯塔夫·朗松,他说:“(朗松)明白仅仅满足于研究作家生平、作品介绍以及作品的形式内容分析,即使抱着最严谨的治学态度,也不足以揭示文学现象的种种奥秘。”事实上,“文学”是一个包括写作、传播、接受并产生影响的过程,这一过程不只涉及作品的写作、传播与批评,还包括文学观念的演变、作家的活动与交往、社会的文学教养与时尚。非常有意思的是,埃斯卡皮的这段话是他1987年为“中文版”而写的。他仿佛是在特意提醒我们,文学研究当然需要在作品批评与审美批评中获得相应的价值判断,但如果不能以还原文学史的事实(真实)为前提,得出的结论将很难有说服力,所以“进入过程”的研究就显得尤为重要。

文学史研究一旦走上“进入过程”的研究路径,需在文献运用的深度、精度与广度上不断提升,方能有所成功。蒋寅提到,“中国文学的历史漫长而复杂,不同时代的文献资源为我们进入文学史过程提供了不同的条件”,率先将“文献”议题与“进入过程”的文学史研究相关联。本文将基于笔者观察当下文学史研究实践的点滴体会,从治“文献学”的专业背景与二十多年做“文献学”专业期刊的职业身份出发,本着“在某言某”的原则,以“文献”为致思方向展开讨论。

一、核心文献:作品

文学史研究的核心文献是作品,这句“正确的废话”,如果用“进入过程”的视角再来看,则“别有一段壶中天”。

“一代有一代之文学”,已成常识。如果要追问,一代之文学是如何发展为下一代之文学的呢?譬如,先秦时期(以《诗经》为代表)的四言体诗歌是如何发展成汉代以辞赋为主的文学样式的?而五言诗为何没有成为继四言诗而来的汉代主要文学样式呢?要讲清楚这些文学“过程”之轨迹,没有别的路径,只能到作品中去追寻,通过大量作品分析与规律总结得出答案。

四言在先秦时代并不是诗歌(如《诗经》)专有的句式,最早的散文(如《尚书》)和铭文中也有大量四言句,而且《诗经·周颂》的一些早期篇章甚至是无韵的,这些现象都“说明四言句在生成之初是属于散文的”,因此它首先需要经历诗化的“过程”才能成为“一代之文学”。葛晓音的系列研究指出,“四言从周初开始诗化,到春秋时已经具备了相当丰富的表现艺术,《诗经》作为一部时代跨度达五百年的诗歌总集,客观地反映了这一进化的过程”。前人虽已注意到双音节词大量出现是《诗经》词汇发展的一大特点(这是因为双音节词有助于形成四言诗化所需要的“2+2”的稳定节奏),但是《诗经》中还有许多四言句不属于此类节奏,可知“使用双音词不是四言诗化的惟一途径”。通过对《周颂》中部分已经诗化或趋于诗化的篇章中句子排列组合规律的分析,得出“句式的序列规律是四言诗化的一条重要途径”的认识,并以此为要素归纳出《诗经》各典型篇章的“句序”类型。“句序”规律化乃是用韵趋于规则化(即逐渐固定地以两句为一个诗行)这一四言诗化另一重要特征的基础,同时也可以解释“辞赋”为何会成为继四言诗而起的“下一代之文学”的问题。四言体句式中有相当一部分是“三言+兮”的形式,而三言的构成方式(“单音节词+双音节词”或三个单音节词)同样是构成楚辞句式的基础。一方面四言体把“兮”字放在每句结尾的结构,为楚辞将节奏点放在两个这种四言句之间的“兮”字上提供了现成的形式(如《国殇》中的“三言+兮+三言”);另一方面“三言+兮”的句子和节奏延长一倍又是另一种楚辞句式(如《离骚》中的“三言+三言+兮”)。这就使得散文化程度更高的楚辞更容易从尚未成熟为“2+2”结构的四言体那里获得滋养。至于四言的赋化,表现为每句四言自成足句和以名词和形容词为主的双音词大量增加两大主要特征,同样与四言句本身的散文性质有关。

诗化之五言的典型句式是一个双音节词和一个三音节词的组合。《诗经》中也有五言句,但“在以单音节词为主向双音节词过渡的语言背景下”,其组合结构类型非常多样(葛晓音归纳为四种)。其中虽然已有“2+3”节奏的,却并非五言句的主流,再加上五言的对句在《诗经》中非常少,远未具备诗化的基础。《诗经》中的五言句还有一类以“X+4”或“4+X”结构为特征,这种句式其实是以四言节奏为主导的,其变化主要受四言句的影响;而《诗经》时代四言句的节奏和句子的顿逗并不完全一致,很多节奏上可以读为“2+2”的句式,从构词上看却还是“1+3”或“3+1”的顿逗,同样很难直接发展出“2+3”的五言稳定结构。因此五言主要“是以自然的散文形态遗留在《诗经》中的一种句型,并随着四言节奏的愈趋成熟和固化而逐渐衰退”,这是《诗经》时代的五言句无法直接诗化的原因。

如果将骚体中的五言句也纳入考察范围,会发现其中的五言句以“2+X+2”的结构为主,特别是“2+兮+2”居多。这种五字句省去“兮”字并不妨碍句意,“可视为四言句”,可知“屈原并没有创作五言的自觉意识”。另有一种六言句,可分解为“3+X+2”或“3+兮+2”,省去虚词或“兮”字即可视为五言句。但这类节奏句型中的三音节词的意义结构多数是“1+2”,“这正是五言节奏的大忌,五言句必须突破单音节词前置的习惯,变成以双音节词前置,才可能形成其主导节奏”,于是葛晓音判断“先秦骚体诗作者没有从这类句型中发展五言的意识”,所以骚体五言句同样没能完成诗化。

尽管如此,《诗经》时代五言句中多见双音节叠词开头的句式,对早期五言体诗的成句颇有启发;而骚体中“3+X+2”与“2+X+2”构成的对偶句,也“对早期五言体的形成颇有影响”。再扩展到先秦和秦汉歌谣乃至西汉乐府诗来看,五言“节奏的基本形态和诗骚相同”,“多用排比句”的特点也相同;从体式上说,“它们进一步发展了自先秦以来诗歌谣辞中二三节奏的五言句借助排比、对照或对偶句式形成流畅语脉的重要特征”。所有这些都为完整的五言诗在东汉时期大量出现积聚了能量与条件。

文学史研究,需要进入其“过程”,回到其发生、发展、传衍的历史现场。就如本节所述葛晓音的系列研究那样,以长时段、跨文体、大规模、“考古”式的作品(即“核心文献”)梳理为基础,从归纳类型出发,进而发现规律或特点,确认基本形态,并在比较中发现衍变的方向和经由的路径,合理地解释了四言体与辞赋的关系、五言(体)诗成熟的路径以及先秦之文学到汉代之文学的演进轨迹,重构这段文学发展的历史现场。从文献学的角度来说,对文学研究的核心文献“作品”展开研究时,一方面需要对“作品”的真伪保持足够的警惕性;另一方面,此类研究又可反过来辅助对相关“作品”产生时代的判断,从而使文献研究与文学史研究互为表里,相得益彰。

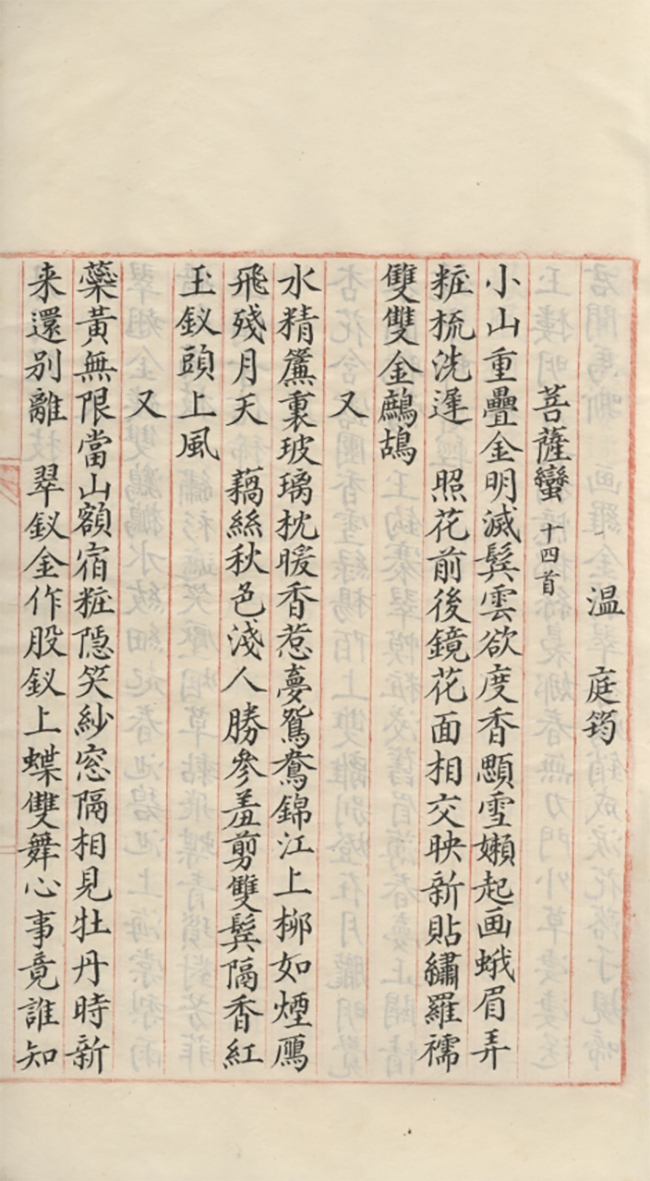

二、“边缘”文献:副文本

“副文本”是相对于“正文本”而言的,如果作品是“正文本”的话,作品集中的目录序跋、题词(辞)评点、他人唱和作品、批语校识等就构成“副文本”。这些都是理解作品的创作缘起、内容主旨、艺术特质、阅读接受、反馈与再创作等情况的基础性文献。

天津图书馆藏《百家词》是一部非常重要的词学文献,一则抄成时间早,二则收录词集多,三则其中许多词集保存有序跋、题词、刻书牌记(等“副文本”),是他本所未见的。因此历来治词学、词史研究、词集整理的学者无不关注此书。刘少坤注意到该书第一册正文前有两个目录,目录一题作“百家词”,按词集排列,著录词集100种;目录二题作“唐宋名贤百家词诸儒姓氏”,按人名排列,著录词人107家。目录一所载词集之作者,有43位不见于目录二;目录二中则有7人的词集,目录一未予收录。参核历代书目关于词籍丛编的著录,他推测此书可能是明人吴讷所辑《唐宋名贤百家词》的资料集,并认为文献编辑工作的普遍操作规律可以印证相关推测。以目录这种“副文本”为线索简单勾勒出该词籍丛编可能的生成过程,使相关研究具有了“进入过程”的特点。

秦惠民注意到该书第21册和第30册末分别有正德五年和二年的题识一条,确认了抄书时间段,并推测抄录主事者可能是天一阁主范钦。叶晔认为,始终缺席的题识者“苏台云翁”的身份至关重要,“其词学素养,关系到《百家词》的抄写质量问题”,并进而影响该书“作为一部分宋人词集的存世最早版本,能在多大程度上反映其入明以前的文本形态”。故在这一时期苏州籍作家的文集中展开地毯式搜索,遂于蔡羽《林屋集》和王宠《雅宜山人集》中找到相关史料,确认题识者为吴县人张翼(晚号云翁)。此人与王贞、吴爟多有交游;与俞允升职业相同(乡校师)又兴趣投契(聚书、抄书),每结社酬唱;与《片玉集》宋刻本和源自南宋闽刻三卷本的《山谷词》抄本等多部宋代词集的递藏都有关系。而出现在《百家词》眉批中的“杨南濠”(即杨循吉)亦为明中叶吴县著名藏家,《百家词》部分抄本中体现的抄录习惯也与杨氏的颇一致;抄本各册之笔迹纷呈,提示抄者当为“复数”,则张翼周边的一些文友也可能为该书的抄成做过贡献。不仅如此,张翼诗友俞允升之子俞弁(号紫芝)被推测为现藏北京大学图书馆的紫芝漫抄本《宋元名家词七十种》的抄者;曾为张翼收藏的《片玉集》、杨循吉抄删的《梦梁录》后都归毛晋汲古阁,而毛氏刻有《宋六十名家词》。由此看来,《百家词》与其他几部重要词籍丛编的关系都值得深入挖掘。从对零星题识、校语、转录之刻书牌记等“副文本”的考证入手,细究《百家词》生成史上的多个时间节点(作品传唱时间、文本抄刻时间、选家阅读时间、书籍流通时间等)与相应过程,并关联起词学史上的多部基本文献,启示进一步研究的思路与空间,既是作者所秉持之“文献三观”的绝佳体现,也进一步证实“副文本”之于“进入过程”的文学史研究有着无可替代的价值。

同样可以被串入这批词集丛编的还有北京大学图书馆藏《南词》(曾藏于大仓文库)。该本目录末有“凡汲古阁已刻者不录”一句,但仍抄录了汲古阁《宋六十名家词》第四集中的两家、第五集中的一家和第六集中的八家。由于汲古阁刻词集是以得到先后付刻,故六集宋词并非完成于一时。刘宏辉将《南词》一书的抄录时间圈定在第三集刻成到第四至六集未刻之间。姚道生则认为抄录于晚明。抄录者很容易获知汲古阁所刻词集的情况,自然应具有地理位置相接近的条件。《南词》第十二册《草堂诗馀》末尾有厉鹗跋语一则,此跋同样见于《读画斋丛书》本《精选名儒草堂诗馀》,落款时间为雍正甲辰四月十七日;此本中还有雍正庚戌阳月七日的跋语“今年冬日,舟檥虎邱,从山塘书肆中借得朱竹垞先生家抄本,复补改数字。下卷题滕王阁《齐天乐》一首,添入龙紫蓬姓氏,殊快人意”。《南词》第十二册《齐天乐·题滕王阁》一阕旁确实添写有“龙紫蓬”,可知厉鹗过苏州时正在校阅《南词》。《知不足斋丛书》本《蜕岩词》中也有厉鹗的识语,曰:“雍正甲辰,在赵谷林小山堂得李西涯《南词》本校添,为之大快。”赵昱母为晚明戏曲家祁彪佳的外孙女,祁氏藏书有一部分归赵氏小山堂。因此邓子勉怀疑《南词》可能是祁氏旧藏。几条看似简单的目录、题跋、校识信息,已足以将《南词》接入与《宋六十名家词》相连的关系网络中。

利用“副文本”来做“进入过程”的文学史研究,每每会给人以找对“支点”就能撬动“地球”的感觉,这是由“副文本”自身的性质决定的。这些“副文本”的生产者都曾在某一“共时态”感受过同一地域社会中的相互关系,则这些“副文本”就可能会反映特定地域的“知识结构”,从而成为该区域里复杂的、互动的、长期的历史过程的“缩影”。因此在研究中需要格外注意其中所反映的“地域空间”与“时间序列”的重要性,前者涉及范围,后者关乎“过程”。以本节所述来说就是,明代这些大型词集丛编,都产生在与江浙相比邻的区域里,各种词集之间具有千丝万缕的联系,它们共同构成词史研究的基础文献,对它们的深入研究(当然应包括各版本间的比较研究以确立各丛编间的影响关系),对词集承传场景和历史性过程的重建与“再现”,必将增进对各代词学发展历史脉络的精细化感悟与理解。

三、“边缘”的“边缘”:版本

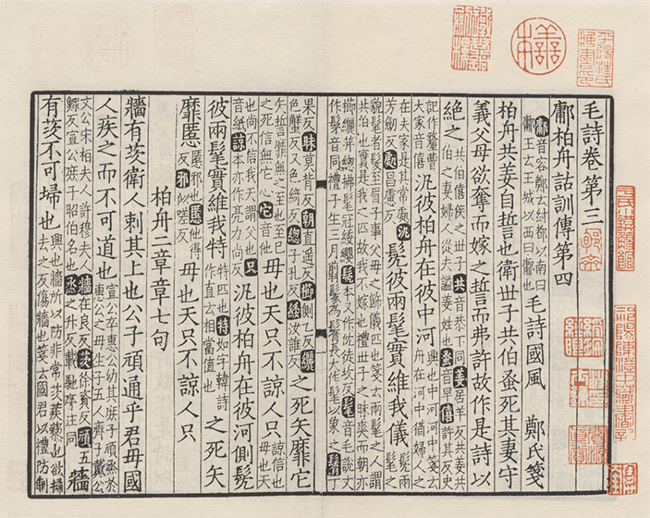

后蜀何光远《鉴诫录·贾忤旨》曰:“(贾岛)忽一日于驴上吟得‘鸟宿池中树,僧敲月下门’,初欲著‘推’字,或欲著‘敲’字,炼之未定,遂于驴上作‘推’字手势,又作‘敲’字手势。不觉行半坊,观者讶之,岛似不见。时韩吏部愈权京尹,意气清严,威振紫陌。经第三对呵唱,岛但手势未已。俄为宦者推下驴,拥至尹前,岛方觉悟。顾问欲责之,岛具对……韩立马良久思之,谓岛曰:‘作敲字佳矣。’”这段生动记载贾岛《题李凝幽居》诗创作“过程”的资料,文学研究者看到的可能是“诗话”,文献研究者看到的则可能还有“版本”。

版本研究之于文学史研究的重要性,特别是“进入过程”的文学史研究,当然也是相关研究者已经注意到的——譬如署名“朋九万”的《东坡乌台诗案》一卷中有供状约四十篇,是苏轼针对自己的诗文作品有无讥讽之意而详细供述创作的起因和环境、传播的载体和路径等的有关记录,特别适合作为“进入过程”的文学史研究的资料;而明刊《重编东坡先生外集》卷八十六作为记录“乌台诗案”的另一种文本,其中的供状被缩写,对于把“诗案”当作诗话来看待的读者而言,就不是研究苏诗创作过程的理想版本——不是什么新鲜的发现。之所以还是要专门提出,实在是因为版本研究的基础性地位是其他各层次的研究不能替代的。

戏曲研究领域,“生旦”脚色何时出现、如何发展是典型的“进入过程”的问题,而相关研究的起点当然应该是何时出现。有研究者根据《玉壶野史》卷十所录南唐韩熙载事一条中的“生旦杂处”语证明南唐时已有“生”“旦”脚色。尽管前辈学者如任半塘已注意到“生旦”一词在某些版本中存在脱文(缺“旦”字)的现象,但最终仍认定“生旦杂处”一语无误。刘晓明注意到宋代文献(《钓矶立谈》《江南野录》《南唐书》等)中关于韩熙载旧事的诸多记载,认为“生”字指韩熙载“门生”,并非脚色之“生”,“旦”则指“声妓”;黎国韬则从语法分析的角度否定“旦”与戏剧脚色的关联;但姚小鸥也从语法的角度对该段史料各个语句的主谓宾语作分析,并结合对“杂处”一词的语义分析,最终得出“在文莹生活的北宋,甚或《玉壶野史》所描述的五代时期,已经存在着生、旦对举共存的戏剧文化现象”的结论。可知各家对“生旦”一词的解释分歧颇大。直到林杰祥梳理《玉壶野史》(又名《玉壶清话》)一书的存世版本,发现“生旦”一词最早见于《四库全书》抄本(故据四库本刊刻的《墨海金壶》本和用墨海书板印制的《守山阁丛书》本同此),早于该本的其他明清抄本则作“坐/生□杂处”“生杂处”或“生冝杂处”(参核刘晓明用到的宋代文献可知,“坐”当为“生”之误),“旦”为“冝”之讹。据提要可知,四库本的底本为两淮盐政采进本《两淮盐政李呈送书目》显示,进呈的该书“十卷”“一本”,此本今不知所踪。今存世的时代早于四库本的《玉壶野史》有四册的五砚楼旧藏抄本(现藏中国国家图书馆)和一册的陆心源旧藏抄本(现藏日本静嘉堂文库)。上引林杰祥的研究判断前者与明范钦抄校本《玉壶清话》源自相同的底本,不过范本此处作“坐□”,与五砚楼本作“生冝”差别较大。考虑到陆心源本同样作“生冝”,可知当有来源,而不会是两本的抄者各自臆补而相同。故可以说,基于版本学的研究显示,《玉壶野史》中的“生旦”一词实不存在,这便彻底抽撤掉相关研究的文献基础,则它与戏曲脚色的关系问题也就无从谈起了。

除了因为版本不同而有异文、选择不同的版本与异文会造成不同的解释并进而对相关文学事件的“过程”做出不同描述外,对版本性质的认定,之于研究结论的影响同样重要。田晓菲将王绩集现存最早的抄本(有林云凤1602年的题跋)认定为是经过中唐人陆淳编纂删节的版本(张锡厚有类似推测,说“林本应该是更为接近陆淳删《东皋子集》的二卷本”),并根据该本推测陆淳的编选标准,提出“王绩辞世后不久即编成的王绩集原本被一位8世纪晚期的编者按照当时的特殊文学风尚进行了删削去取,从而出现了一个受到‘中唐’文学趣味影响的选本”。但根据郎瑞萍的研究,三卷本王绩集并非源于陆淳《东皋子集略》,而是明人根据总集、类书缀辑而成。虽然郎瑞萍的研究主要是就赵琦美家抄本和孙星衍抄本做出的,不过对于林云凤题跋本同样适用:三本收录的作品数量虽不尽同,但各卷作品的排列顺序则基本相同。我们在为田晓菲论文所重建的“王绩(及庾信)的文学‘谱系’”喝彩的同时,还需要斟酌“诗歌趣味的变换”影响王绩集的制作一事是否当真发生“在唐代”;亦即田氏所构建的王绩作品形象演化的“进程”,因为所使用的文献存在较大的时间断裂带,目前只能认为部分成立。以上所言足以警示我们,治文学史研究,特别是“进入过程”的文学史研究时,一定不可轻忽版本研究,唯如此,所得结论方可经得起“推敲”。

利用版本从事“进入过程”的文学史研究时,需要对“版本”抱持一种更具“开放性”的态度。如石刻这类文献具有写本、刻本、拓本、辑本等四种版本形态,构成了石刻文献从生产、阅读、流通到利用的生命循环的完整过程,凸显出石刻文献的物质性与复杂性。而碑志文作为古代散文的重要文体之一,恰好是石刻文献之一种,如采用上述“版本”认知,当会使相关研究顺利地“进入过程”。董其昌曾为明末著名收藏家项元汴撰写过墓志铭,即收入其《容台文集》卷八的《项墨林墓志铭》,又有一写卷,今藏日本东京国立博物馆,两本文字差别虽不大,却仍能看出文集本不是写卷的过录本。李万康绎考周边文献,复原了墨林卒数十年后次子德成曾请董其昌撰写碑志文详述其孝母、收藏、赈灾诸事迹,而项氏家族则两次请董其昌书丹,分别制作墓志铭碑与敬立神道碑的全过程,特别是立碑一节,显示出项氏家族为墨林正名的努力。更有意味的是,董其昌《项墨林墓志铭卷》系学杨凝式《韭花帖》的神似之作,而《韭花帖》正是项元汴的收藏,董其昌万历间辑刻《戏鸿堂法帖》时即从项家借用,多年后他为墨林撰志并书丹,成就一段文林与艺林奇缘。同样关注碑志文,周绚隆则从更长的时间周期(自唐至清),对丧家所付润笔费的诱惑、写作者的生存需求、写作者与丧家围绕志文内容的交涉、写作者的传播作用与碑志文的传播方式等方面展开充分讨论,呈现出这类作品大量存在与广泛传播的历史脉络。特别是对碑志文的文本形式——即写本、石本(拓本)与集本(印本)以及书丹、撰额等情况的关注,即便并未聚焦于某篇碑志文的特定版本,已见出不同“版本”对于这类作品传播过程不同的影响作用。

四、更“边缘”的文献圈层

前面已分别就学界对诗歌、辞赋、词集、戏曲、志传文等文学样式如何实现“进入过程”的研究做了举例性质的说明,本节来看看小说。由于小说在古代中国著述体系中的地位偏低,相关研究任务尤觉烦难,就需要调动更多“边缘”文献才能解决一些基本问题。

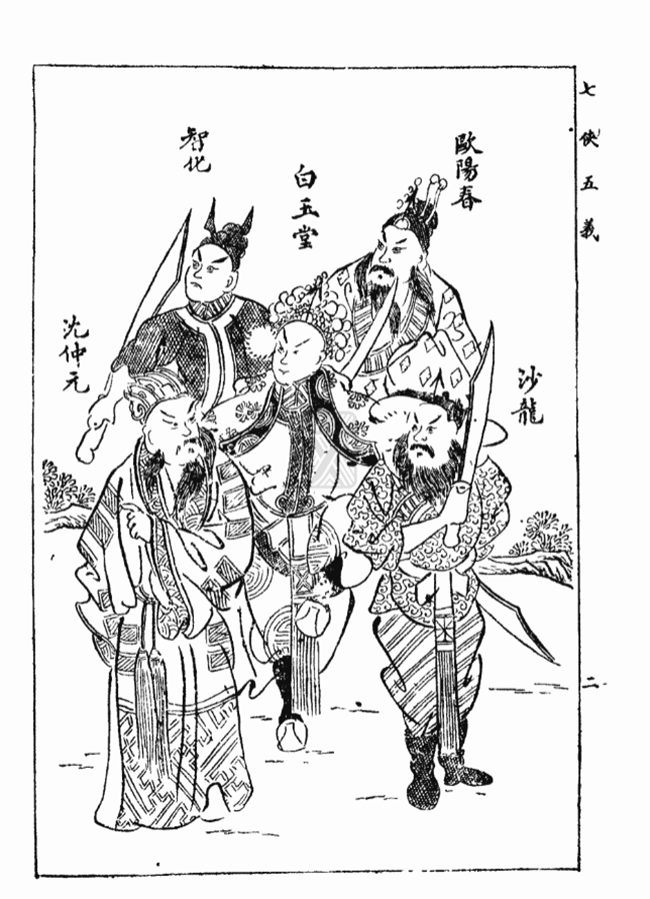

对于俞樾重编的《七侠五义》这部脍炙人口的小说作品而言,核心文献和“边缘”文献都很清晰;引入“版本”之后,还会看到作为其缘起的《三侠五义》,并进而了解俞樾是怎样改编的。虽然俞樾在《重编七侠五义序》中已做了交代,但内容差殊的具体情况,还得从版本入手才能真正了解。在前辈学者以上述三个层次的“文献”展开研究之后,关于这部小说“进入过程”的研究还有可以深入的空间吗?

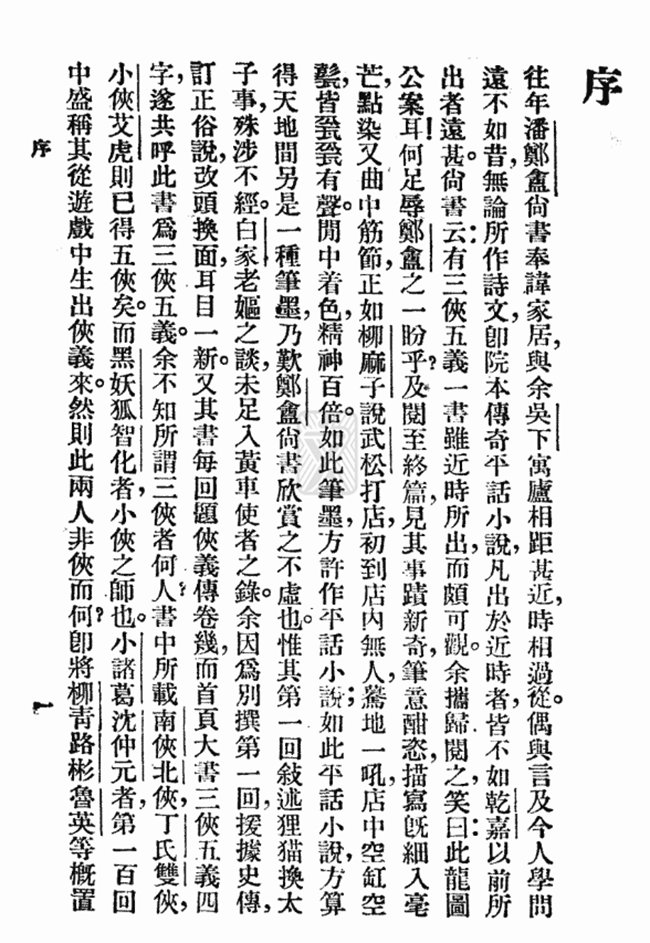

还是从创作的层面来看。光绪十五年(己丑七月既望),俞樾在《重编七侠五义序》中说:“往年,潘郑盦尚书奉讳家居,与余吴下寓庐相距甚近,时相过从。偶与言及:今人学问远不如昔,无论所作诗文,即院本传奇、平话小说,凡出于近时者,皆不如乾嘉以前所出者远甚。尚书云:有《三侠五义》一书,虽近时所出,而颇可观。余携归阅之,笑曰:此《龙图公案》耳,何足辱郑盦之一盼乎?及阅至终篇,见其事迹新奇,笔意酣恣,描写既细入豪芒,点染又曲中筋节,正如柳麻子说《武松打店》,初到店中无人,蓦地一吼,店中空缸空甏皆瓮瓮有声。闲中着色,精神百倍,如此笔墨,方许作平话小说,如此平话小说,方算得天地间另是一种笔墨,乃叹郑盦尚书欣赏之不虚也。”郑盦尚书即潘祖荫,其父卒于光绪九年正月二十二日,四月二十九日潘氏扶柩抵苏,五月二日之后,俞樾不时得与之往还。那么俞樾确如其序中所言,是在潘氏居丧期间与之就《三侠五义》有所交流并获读该书的吗?《春在堂诗编》卷十三《西湖杂诗》其四“戏仿淘真作平话”句有小注曰:“前年,从潘伯寅尚书处借得《三侠五义平话》,戏为改定,易其名曰《七侠五义》,今沪上已排印成书,盛行于时矣。”这组诗作于光绪十六年,则“前年”当为光绪十四年。但本年潘祖荫丧服已满,在都中供职,不存在与俞樾交谈的时空条件。幸而俞氏向潘祖荫商借《三侠五义》一书的信札存世,为化解上述“矛盾”提供了可能。札曰:

顷闻眉生言,去年从尊处假得《五义三侠》一书,甚佳。可否即交花农寄南,借弟一观?三千里外远致一痴之乞,而惟《五义三侠》是求,曲园之志荒矣,可博一笑。此上

郑盦尚书。

曲园俞樾拜白。

这通信的写作时间,可参考收信人潘祖荫的日记略为推定:光绪十一年六月二十九日,潘氏“复曲园,借《三侠五义》,交花农”,正与札中商借该书并建议交由徐琪(字花农)寄往苏州(时潘氏已服阙回京,故札曰“寄南”)的内容一一对应,可知作于光绪十一年六月二十九日之前。信中既然是将该书称作“《五义三侠》”,则此时俞樾从未见过该书亦甚明了,所以他绝不是在潘祖荫丁忧期间听潘氏提及此书而后“携归”阅读的。

但是随之而来的另一个问题,同样需要追问:俞樾明明是从李鸿裔(字眉生)处辗转获知潘氏藏有《三侠五义》一书之讯息的,为何书序中直称是潘祖荫?或许可以含混地解释为时间相隔已逾四年,俞樾记忆模糊了。不过俞氏是有记日记习惯的,而且他在写作时也有回查日记的情况,此处的“误记”就不能轻易排除是其有意为之的可能性。《三侠五义》的光绪五年初印本(北京聚珍书坊活字本)原名《忠烈侠义传》,到光绪八年翻刻本改名后成为通用书名。潘祖荫藏并借与俞樾的应为翻刻本以下的版本。该书卷前有三篇序文,分别署名问竹主人、入迷道人和退思主人,详述各自获得、传录、阅读、修改、编订乃至出版该书的过程。从序文看,此三人也为石玉昆的说唱作品完成向长篇小说的转型做了大量工作,却都隐身于不甚著名的字号之后。《七侠五义》卷端则署“旧题石玉昆述曲园居士重编”。文士以实名署端,在当时的小说创作者中并不多见,俞樾能够这样做,想来也有借重“潘郑盦尚书……云:有《三侠五义》一书……颇可观”的因素。回到该书各版本署名情况变迁的历程,会更容易理解这些不同的“边缘”文献之间存在张力的原因。

有研究者从太平军兴之后清廷所倚重的武装力量从旗兵和绿营转变为湘军、淮军这些私人武装性质的军事力量,来关照俞樾青睐《三侠五义》的原因,在于书中宣扬的是可以为朝廷所用的“侠”与“义”的价值(与《水浒传》描写的亡命江湖、聚啸山林的英雄好汉有着本质的不同),却并无“文献”实据。特别是俞樾本人还在《重编七侠五义序》中赞许《三侠五义》的笔墨如同柳麻子说《武松打店》(《水浒传》中的一段书)般“精神百倍”,又将自己的改编行为自比于金圣叹改编《水浒传》,所以他也是将《水浒传》作为“标杆”的。

如果将眼光放得开阔些,来看看俞樾对其他小说作品的态度,或许会得出另一种认识。成书于光绪二年的《曲园杂纂》收录《小浮梅闲话》一种,辑录他与夫人姚氏闲谈读书所得的短篇考证札记,可见题名的小说作品就有《开辟演义》《封神传》《隋唐演义》《今古奇观》和《三国演义》《西游记》《水浒传》《红楼梦》(即今所谓四大名著者),还包括考证《红楼梦》作者(曹雪芹、高鹗等)的内容。光绪七年三月二十日,俞樾自杭旋苏,于舟中阅小说《儿女英雄传》。而目前可见的俞樾致谈文烜信札(共11通)中有8通都有商借小说或评论已读之小说的内容,很多情况下俞樾是在看到相关小说的广告后主动向对方索读的。直到光绪三十一年(俞氏次年去世),仍有他从上海报馆所出报纸中选取附刊小说阅读的记录。综合这些文献,重构《七侠五义》的成书“过程”,或许更应该认为俞樾是因为李鸿裔的介绍对《三侠五义》产生好奇并进而投注心血的,而未必真有“维护封建统治与道德教化”的心思,特别是他对作品的改编,就更是出于考据学家的“本能”。

至于俞樾想要借由这部改编小说传达他对于“侠义”的什么态度呢?也有其他文献可资佐证:

小孙南回,甚为妥速,甚得大刀王五之力,太史公所以传游侠也。(八月十五日致洪尔振)

大刀王五竟为洋人所戕,毓绍岑言忌之也。此人殊可惜,得暇拟为撰一小传,足下如有所闻,便中示悉,当附及之也。(十月二十七日致洪尔振)

愚廿六七有一信,信中叙及松抚不来,且亦及都中大刀王五被害事,此信由航寄,来书从未提及,岂有浮沉耶?(十一月十六日致洪尔振)

这三封信的写作背景是,光绪二十六年(1900)夏其孙俞陛云因义和团运动和八国联军进京身陷软红,俞樾多方请人协助方才回到苏州;途中正因得到沧县人王正谊(“大刀王五”)的护卫,才能够迅速平安归来。王正谊在戊戌变法期间曾支持过康、梁,谭嗣同被杀后还冒死为其收尸,并送至湖南浏阳安葬。俞樾未曾表达过对康、梁派政治立场的态度,不过他与他们的文化或教育立场则相当疏离;所以他对大刀王五的肯定当更多基于对其义勇行为的感激与人道立场。1907年(光绪三十三年)11月20日出版的《月月小说》第十期刊登俞樾画像并附文曰:“德清俞曲园先生为近世之大博学家,海内文坛,咸推祭酒,而犹兼长于小说。《七侠五义》一书,粗鄙无文,士大夫多不屑寓目。自先生为之删润一通,遂成一种义侠小说,使我国民读之,振起尚武精神不少,是故先生亦小说家也。”倘若再结合咸丰十年(1860)太平军兴之时俞樾本人曾有过失败的团练经历来看,“振起尚武精神”可能还真是其改编小说之主旨,也使这部改编作品完成后十八年间的诸多传播活动具有了“超越性”。

本节是想说明,如采用“进入过程”的方式来观察具体的文学作品,则与作家作品有关的一切文献都应受到关注,并尽量通过具体作品、作家个体(进而也可扩大至区域化或团体性文学现象等)的研究呈现出对文学史的实证性理解,而不是过分追求具有宏大叙事风格的表面上的系统化结论。这当然是“理想化”的,实践起来也肯定有难度,却不可因其难而不抱有此理想,否则就可能得出一些似是而非的结论来。

五、结语

文学史研究的对象首先是作品。特别是对于文献存量相对较少的先唐时段而言——此期有大量作品甚至没有作家这一“对象”可予研究,作品分析就是具有“进入过程”属性的研究不可取代的路径;这也正是古今中外有关文学的杰出研究成果,作品都是其所运用的核心文献的根本原因。进而扩展至围绕作品存在的从属性文本——“副文本”,因为从属,故而“边缘”,但其中可能包含时间、空间、人物、事件、因果、批评、比较诸种信息,是作品能够重回其生成、传播、阅读、受容、衍生、转化时的历史情境中的重要线索,帮助研究者建构特定作品的文学史“过程”与意义。

如果说上述两个层次的“文献”都可以于单一文献实体中获见,“版本”则往往要扩展到两个或以上文献实体时才能触及(这也是本文将这一层次置于“副文本”之后的原因)。在文献尚不易得的时代,根据单一文献实体做研究是不得已之事;与此同时,“进入过程”的研究思路亦不发达,这已隐约透露出“版本”之于“进入过程”的研究同样具有基础支撑性。相信随着版本揭示工作逐步推进,“版本”对于各项研究的支撑将不仅仅停留于字句间,而是更多进入解释性的层面。

至于更“边缘”的文献圈层的引入,需要研究者关照更多文献客体,本着“大胆假设,小心求证”的实证主义精神,以由此及彼的文献敏感度为先导,以相关文献的“深度整理”与运用为前提,以文学史研究的理论自觉为依托,同时摒弃画地为牢的学科偏见,采取整合多学科工具与方法的研究路径,努力填充既有研究留下的空白或罅隙,尝试重构文学现象(或事件)的完整性,以复见文学史的“深度”。

《淮南子·氾论训》言:“东面而望,不见西墙;南面而视,不睹北方。唯无所向者,则无所不通。”高诱注曰:“无所向则可以见四方。”可知所谓“无所向”实指无所不向。文学史研究中对于文献的态度,同样应当不设畛域,无所不向,如是方能“无所不通”。

文章来源:《传统文化研究》2024年第3期,第95—107页。注释略。引用请参考纸质刊物原文。

|