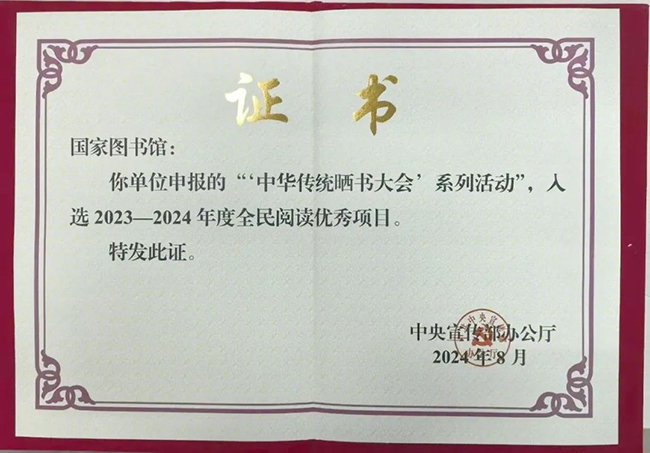

2024年,《沿着运河读典籍》入选中央网络安全和信息化委员会办公室“网络正能量音视频”;“‘中华传统晒书大会’系列活动”入选中宣部“2023—2024年度全民阅读优秀项目”;微短剧《重回永乐大典》入选国家广播电视总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第四批推荐剧目;《“中华古籍资源库”服务与实践案例》入选中国互联网协会2024年度互联网助力经济社会数字化转型特别推荐案例……回顾这一年,国家古籍保护中心办公室主任王红蕾表示:“7个项目获奖,是对我们古籍保护工作最好的诠释,也是古籍保护从专业领域慢慢走向大众参与最直观的呈现。”

“入选”“获推荐”无疑是2024年古籍保护工作中的高频词汇,这一年在文化和旅游部的领导推动下,古籍保护工作持续创新,得到了社会各界的广泛关注与认可。

搭载新形式再破圈

古籍保护工作持续创新

把握当今新技术迅猛发展的脉搏,借力破圈,王红蕾认为这是近年来古籍保护工作的主要创新点。继2023年与番茄小说联合发起网络历史小说征文活动、与字节跳动公益举办“识典杯·古籍内容创意大赛”后,2024年国家图书馆(国家古籍保护中心)联合中央广播电视总台视听新媒体中心、抖音集团推出微短剧《重回永乐大典》。该短剧在多平台上线后迅速热播,相关视频全网累计播放量超过2000万次,配套抖音热点话题词#中国人才懂的古籍修复浪漫荣登抖音总榜第5名,相关话题传播量超6300万人次。

“微短剧通过‘短平快’的演绎和剧情反转,吸引观众跟随情节反转而代入,进而引发思索和情感共鸣,感受文化遗产保护的重要性,这在国内尚属首次。”王红蕾介绍说,2024年10月,《重回永乐大典》微短剧入选国家广播电视总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第四批推荐剧目,其后又入选国家广播电视总局高铁公益项目,将通过高铁平台进行公益传播。“这也给我们带来了信心,古籍保护虽然是小众工作,但其传播需要大众参与。”

《重回永乐大典》微短剧拍摄现场

看到借助微短剧传播古籍保护带来的成效,中国科技馆等单位前来 “取经”:如何将古籍与新技术完美结合,如何拍摄出大众喜闻乐见的作品?回顾这一次的合作,王红蕾认为“是偶然中的必然”。随着古籍保护工作的推进,社会各界更多地关注到了古籍,也越来越多地参与到古籍保护、古籍传播工作中。

“央视频先有了这种意识,我们也一起快速行动。经过认真思考和碰撞,大家觉得古籍修复画面感更强,而《永乐大典》作为国家图书馆的四大馆藏之一,社会关注度一直很高,同时其修复也作为重要的修复案例被广泛传播推广,所以有了《重回永乐大典》的成功实践。”王红蕾说,“之后,我们也希望能够联动更多馆藏机构挖掘古籍资源,更广泛地征集剧本,开发更多的优秀短剧,一方面促进古籍保护的大众化传播,另一方面也为读者提供更优质的文化资源。”

搭载最新技术,触达更多领域、吸引更广受众,是2024年古籍保护工作取得的新突破。“书藏有象 智化无穷——中华传统晒书大会”就进一步推动了古籍保护工作“破圈”,促进古籍活化创新。

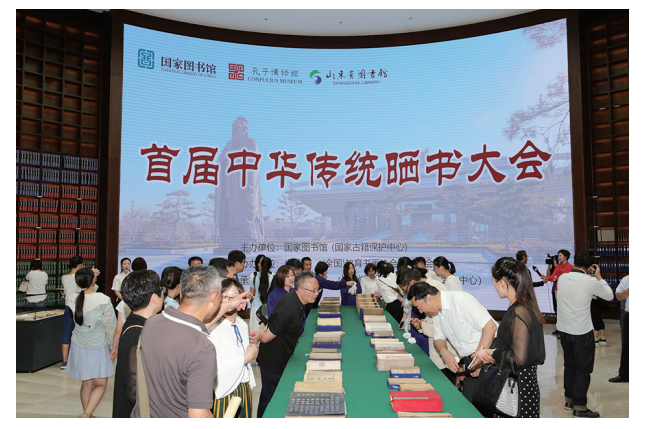

“‘中华传统晒书大会’系列活动”入选中宣部“2023—2024年度全民阅读优秀项目”,在王红蕾看来,这是连续六年持续发酵后产生的广泛影响。 “中华传统晒书大会系列活动”2019年创办,是由文化和旅游部公共服务司指导,国家图书馆(国家古籍保护中心)策划组织,全国各省级古籍保护中心及各古籍存藏机构共同参与实施的古籍活化宣传推广活动。

活动于每年农历七月初七前后举办,六年来各地充分发挥馆藏和特色文旅资源优势,融合古籍保护、文化传承、地方文化及亲子阅读等不同主题,通过展览讲座、读书沙龙、互动体验、研学游等创新实践阅读推广方式,累计开展活动超1000场次,覆盖全国30余个省份的100多个地区,线上线下参与群众超过4亿人次,成功开创古籍保护宣传推广新机制、全民阅读推广新模式、传统文化传承转化新路径,受到社会各界的广泛关注。

2024年,中华传统晒书大会在苏州、玉树、曲阜、重庆、黄冈、湖州六座城市举办城市主场活动,各省古籍保护中心和各古籍收藏单位广泛开展精彩的线上线下活动,形式更加多样,传播渠道和范围更广。特别是11月在浙江湖州的城市主场活动中,央视加入、著名主持人撒贝宁向大家推荐阅读典籍《诗经》,成功吸引了一大波流量,进一步实现了跨界破圈、大众传播。

2024年,国家古籍保护中心还通过举办各类古籍展览、实施中华经典传习计划等,多主体、多渠道、多元化推动大众对古籍及古籍保护工作的关注,促进中华优秀传统文化的传承与发展。

多元力量再融合

让古籍保护成果更丰硕

近年来,广泛联动社会力量参与古籍保护已经成为一种业界共识,并探索出了多种企业、事业合作开展公共文化服务的成熟模式。2024年,《古籍保护与活化利用 合力赓续中华文脉》入选国家文物局“2023年度文物事业高质量发展十佳案例”;《国家图书馆健全社会力量参与机制提升古籍类文物保护利用水平》入选文化和旅游部“2022—2023年度文化和旅游领域改革创新优秀案例”……社会力量参与古籍保护取得了新成果。

2021年,为进一步深挖典籍资源,活化保护成果,推动社会力量积极参与,国家图书馆(国家古籍保护中心)、中国文物保护基金会与字节跳动(抖音集团)正式启动“字节跳动古籍保护专项基金”。三方就古籍保护公益项目建立长期战略合作关系,在古籍修复、人才培养、古籍活化与利用等方面开展深度合作,开创了古籍收藏机构、公益基金组织与科技文化企业共同保护文化遗产的新模式,各项工作均取得了显著成效:先后在云南省图书馆、天一阁博物院、国家图书馆举办全国古籍修复技术与工作管理研修班;修复了彝文文献《查姆》、天一阁藏珍贵古籍、国家图书馆藏翁氏藏稿等一批重要古籍。鉴于一期所取得的成果,2024年又启动了二期项目,继续就古籍修复、人才培养、古籍活化与利用等方面开展进一步合作。

在成都联图科技有限责任公司的大力支持下,国家古籍保护中心联动高校、馆藏机构培养古籍后备人才是2024年古籍保护的亮点工作之一。“古籍保护课程进校园”活动自2023年11月正式启动,2024年这一年成规模开展。

截至目前,活动已走进12个省(直辖市)74所高校开展专题讲座81场,搭载形式多样的体验互动活动,社会反响热烈。“我们计划是覆盖全国31个省(自治区、直辖市)100所高校,邀请100位专家开展专题讲座。通过这样的方式,让古籍保护知识、理念根植大学生心中,吸引更多的青年学子了解古籍保护、关心古籍保护,进而走上古籍保护的职业之路。”王红蕾介绍说。

为了更广泛地扩大活动的覆盖范围,国家古籍保护中心还将每年遴选10场精品讲座课程放到线上平台面向大众公益开放,让社会大众共享知识福利。此外,与复旦大学图书馆(中华古籍保护研究院、文物保护创新研究院)联合举办“第一届全国大学生藏书故事大赛”;与南京图书馆联合举办“古籍保护青年人才发展研习营”,也是2024年国家古籍保护中心在人才培养方面的创新性尝试。

北京苹果慈善基金会捐赠的古籍修复工具

与北京苹果慈善基金会的合作则更早,也更加聚焦。2019年12月,国家图书馆(国家古籍保护中心)与北京苹果慈善基金会签署合作框架协议,共同开展藏文古籍保护与利用工作。首个合作项目——云南省迪庆藏族自治州图书馆纳格拉洞藏文古籍保护项目圆满结项后,2024年5月,北京苹果慈善基金会再次捐助开展藏文古籍文献修复保护项目,支持国家级古籍修复技艺传习中心云南传习所、青海传习所用于配置藏文古籍修复工具、开展藏文古籍修复工作。2024年12月,云南省图书馆项目圆满结项,购买藏文古籍修复工具21种226件,修复完成修复迪庆藏族自治州德钦县图书馆馆藏珍贵藏文古籍《普贤菩萨行愿王经》《家乡地袛煨桑古书》《天文历法手抄本》。

“以项目带动人才培养,从修复保护到文献挖掘研究,让古籍用起来,这是我们做古籍保护项目的目的。云南藏文古籍文献修复项目做了很好的案例示范,明年与北京苹果慈善基金会的合作项目将走进四川、甘肃,持续性开展藏文古籍修复和人才培养工作。”王红蕾说。

2025年展望,

抓基础、抓谋划、抓创新、抓成果

2024年有很多突破和创新,即使是常规性工作也亮点多多。比如《激活中华典籍的“数字生命”——“中华古籍资源库”服务与实践案例》入选中国互联网协会2024年度互联网助力经济社会数字化转型特别推荐案例;古籍数字化纳入全国智慧图书馆体系建设,承担全国智慧图书馆体系建设项目古籍加工目录专家审核等;配合文化和旅游部完成全国古籍重点保护单位复核抽查结果公布等相关工作;加强古籍原生性保护,为馆藏古籍配置装具;继续推进全国古籍普查登记工作和普查成果全社会共享,等等。

2025年是“十四五”规划的收官之年,展望2025年,王红蕾提出的第一个关键词是“抓基础”。“基础工作永远是关键。2025年我们依然要稳中求进,扎实推进基础工作,如此才能走得更远。”王红蕾表示,国家古籍保护中心将以更开阔、更长远的思路去思考未来工作。“我们希望能继续谋划一两种不同以往的新形式,使古籍与大众更加贴近。”在“抓基础”之外,王红蕾又提出了抓谋划、抓创新、抓成果的关键词。她说,通过持续的基础工作,创新的思路和形式,以及对目标成果的追求,古籍保护事业将继续前行,为传承和弘扬中华优秀传统文化作出新的贡献。

来源:藏书报

|