内容摘要:目前可见多种宋刻二程著作,不仅具有重要的校勘价值,更可以由此考证书籍史、理学史中的重要问题。宋刻《河南程氏文集》反映南宋朱熹编校本《程氏文集》的旧貌,可以印证元人谭善心对《程氏文集》的校改;宋刻十一行本《河南程氏遗书》作为《程氏遗书》的早期版本,可从中窥见朱熹等理学家在孝宗年间对《程氏遗书》的修订痕迹;七卷本《程氏经说》(傅增湘曾见过,今或已不存)保留了明人改动前的宋本面貌,它与十一行本《程氏遗书》是现存最早的程氏著作合刻本。

关键词:宋代 理学 二程 朱熹 版本

程颢、程颐兄弟是宋代理学的代表学者,二人的主要著作包括《程氏遗书》《程氏外书》《程氏文集》《程氏经说》《程氏易传》等。这些著作最初单行,南宋孝宗朝之后逐渐出现合刻。明清以来,二程著作主要以《二程全书》的合刻形式传播,如今流传的主要版本有明成化段坚刻本、弘治陈宣刻本、嘉靖李中刻本、清康熙吕留良刻本、同治涂宗瀛刻本等。

笔者统计,现存至少有五部宋刻二程著作版本,这些版本反映了二程著作在南宋的刊刻、流传状况,涉及到朱熹等理学家编校《程氏文集》、修订《程氏遗书》以及《程氏经说》改编等重要书籍史、理学史问题,是理学文献研究重要的参考资料。

一、二程著作在南宋的刊刻及其现存版本

关于二程著作在宋代镂版的情况,此前学界研究已有所涉及,然尚有缺漏。如晁会元《〈二程全书〉版本源流考证》简要介绍《二程全书》的版本与内容,对各书在宋代的刊刻情况着墨不多;吴娟《宋元〈二程全书〉编刻考略》侧重从传世史料中考察二程著作在宋元的刊刻,但对现存宋刻实物关注不够。因此,本节将简要回顾二程著作在宋代的流通、刊刻过程,并介绍现存宋刻二程著作的版本情况。

二程著作的结集与早期传播情况较为复杂。根据二程弟子谢良佐回忆,“昔从明道、伊川学者多有语录”,可知二程语录早在二程讲学期间已经被记录与传播。至于二程的其他著作,《易传》在程颐生前已基本成书,但未在学界传播;程颐去世后的政和二年(1112),其侄程昺编次遗文为《伊川集》二十卷。作为北宋中后期党争的重要人物,二程著作的早期流传受到党禁的严厉限制。崇宁元年(1102)诏“诸邪说诐行非先圣贤之书,及元祐学术政事,并勿施用”,洛学与苏学等旧党学说一概被禁。次年程颐被追毁出身以来文字,所著书令监司严切觉察。直到徽宗宣和年间学禁才稍稍开放,“河南先生诸经诸说,元祐忠贤言论,风旨稍出,好之者往往传写袭藏,若获希世之宝”。总体来看,二程著作在北宋后期党禁的背景下主要以抄本形态传播,未见有刻本流传的信息。

宋室南渡之后,南宋官方思想界发生巨大转型,作为王学对立面的理学(当时称为洛学)一度成为炙手可热的学说。特别是绍兴四年(1134)宋高宗擢赵鼎为相,史载“鼎素重伊川程颐之学,元祐党籍子孙多所擢用”。风气所向,二程著作开始镂版传播,如史载瑞安知县李处廉“取程颐文并杂说,刊板作帙,遍遗朝士。朋比者交口称誉,谓处廉学伊川”。官方对程学的崇尚也影响到了民间书坊,绍兴六年建阳书坊曾编刻《伊川至论》,反映士人对于理学著作蒸蒸日上的需求。好景不长,绍兴八年秦桧为相,由于理学诸人大多抵制和议,促使秦桧最终决意禁绝理学。绍兴十四年何若上疏请求在国子监等官学禁习理学之书,绍兴二十五年官方更下诏禁止四川、福建二地书坊刊印理学典籍。不久后秦桧去世,二程著作的禁令才得以解除。

除了绍兴初赵鼎主政的几年之外,二程著作长期遭到官方打压,导致其著作呈现多元化、无定本的流通状况。特别是语录文献,由于“散出并行,无所统一。传者颇以己意私窃窜易,历时既久,殆无全编”,亟待学者的整合。二程重要弟子杨时曾致信游酢、胡安国联络共同整理二程语录,可惜由于杨时逝世未能毕功,而以胡安国父子为中心的湖湘派学者也编纂了多部语录整理本,这些都反映程门后学整合、校订二程著作的努力。在书坊方面,南宋高宗年间书坊曾刊行《必明集》《伊川大全集》《河南夫子书》等二程著作,但大都“颠倒错缪”,难以满足理学群体的需求。

孝宗乾道年间,“东南三贤”朱熹、张栻、吕祖谦以理学为天下倡,合作编刻《程氏遗书》《程氏文集》《程氏经说》《伊川易传》等二程著作,结束了北宋以来二程著作流通多元化、无定本的混乱状态。特别是朱熹编成的《程氏遗书》,所收之广、所校之精都胜过此前诸家语录,从此截断众流,成为二程语录的权威版本,也奠定了朱熹在理学界的地位。孝宗朝以来,二程著作在潭州、建宁、福州、广州、舂陵、严州等处频频镂版传播,遍及全国。整体来看,二程著作的文本在孝宗朝基本定型,影响了明清两代二程著作的基本面貌。

目前二程著作存五种南宋刻本,分别为:

(1)国家图书馆藏《程氏遗书》,南宋孝宗朝刻本。存卷十五、十八、二十二下、二十三及附录。《子海珍本编·大陆卷》第一辑影印。

(2)国家图书馆藏《河南程氏遗书》,南宋孝宗朝刻本。存附录一卷。《中华再造善本·唐宋编》影印。

(3)原为平馆书、现暂存台北故宫博物院的《河南程氏遗书》,赵万里定为宋刻元印本。存目录,卷一、二下、四、六、十一,附录。《原国立北平图书馆甲库善本丛书》影印。

(4)原为平馆书、现暂存台北故宫博物院的《河南程氏文集》,南宋光宗朝刻本。存前八卷,依次为《明道先生文集》全四卷以及《伊川先生文集》前四卷。《原国立北平图书馆甲库善本丛书》影印。

(5)国家图书馆藏程颐《易传》,存《上下篇义》一卷。

在上述五种宋刻二程著作中,共有三种不同版本的《程氏遗书》,可见此书在南宋时代翻印之广。除此之外,尚有两点需要说明。其一,除上述五种目前可见的宋刻二程著作之外,1942年傅增湘曾得见一部宋刻《程氏经说》,该书虽已不见于世,但其中所透露的宋本《经说》面貌弥足珍贵,本文将于第四节述之;其二,今见题为程颐著作的宋刻本尚有台北汉学研究中心藏南宋末年书坊刻本《伊川先生点校附音周易》,但程颐实际无此著作,此为书坊伪托以眩世人耳目,故今不取。

由于此前学界对宋刻二程著作版本调查不够充分,导致目前的整理本在文本校勘方面并不完善。如学界通行的中华书局《理学丛书》本《二程集》以清同治十年涂宗瀛刻本为底本,参校清康熙吕留良刻本、明万历徐必达刻本;北京大学《儒藏》本《二程全书》以清康熙吕留良刻本为底本,参校明陈宣刻本与清涂宗瀛刻本,两个点校本在校勘中均未利用现存的宋刻本。至于二程著作的单行本,《二程文集》共计十二卷(或十三卷),今存有宋刻八卷,然而学界少有关注;《程氏遗书》作为二程的语录合集,共有二十五卷。从前文可知,今存宋刻《程氏遗书》尚有卷一、二下、四、六、十一、十五、十八、二十二下、二十三、附录等十卷之多,但《子海·精华编》本《程氏遗书》仅利用了《中华再造善本》影印的附录一卷,《朱子全书外编》本《程氏遗书》取国家图书馆藏的两种宋本参校,亦未能参校现暂存于台北故宫博物院的宋刻本。因此,利用二程著作宋刻本重校明清《二程全书》,实为宋代理学文献整理研究中亟待开展的一项工作。

文本校勘价值之外,现存宋刻二程著作在书籍史、理学史研究中的价值更需要关注。如前所言,北宋末年至南宋初年,官方长期的理学学禁抑制了理学书籍的刊刻与流通。杨时、胡安国等学者虽有意整合各派理学文献,终究未能毕功。理学解禁之后,以“东南三贤”为代表的理学家致力于编校、刊行理学文献以推广理学。《太极通书》《近思录》《伊洛渊源录》《程氏遗书》《程氏文集》等重要理学文献正是在朱熹、吕祖谦、张栻等人的合作之下编纂、流传,成为后世学者手中的权威版本。因此,南宋理学的发展史也可视作南宋理学书籍整合、刊刻、流传的历史。朱熹在邀请早期门人许升帮忙校勘《程氏遗书》时提到:“此是四海九州千年万岁文字,非一己之私也。”这种郑重其事的态度在当时理学家群体中是相当普遍的。在此共识之下,编校理学书籍不是一人、一家、一时之事,理学家之间有争论,更有合作。通过考察现存宋刻二程著作,可以从版本实物的角度印证、补充并拓展传世文献史料,为学界还原南宋理学书籍出版史提供第一手的文献资料。

二、朱熹编本《河南程氏文集》的重现及其文献价值

作为现存唯一宋版二程文集,现暂存于台北故宫博物院的《河南程氏文集》(以下简称宋刻本《程氏文集》)最大的文献价值体现在它是现存最早的朱熹编校本系统《程氏文集》。首先简要介绍其版本状况:

《河南程氏文集》,半叶八行,行十四字,白口,左右双边。框高19.7厘米,宽14.7厘米。版心下有刻工名林良、林祊、江荣、江淳、范仲夫、朱槿、邓生、邓玉等。卷首钤“汲古堂”“苏氏书印”。今存八卷,分别为《明道先生文集》全四卷及《伊川先生文集》前四卷。原藏国立北平图书馆,抗战期间迁至上海,后又寄存美国国会图书馆。1965年自美国迁往台湾,1985年移藏于台北故宫博物院。王重民《中国善本书提要》谓此书卷前《伊川先生年谱》中“慎”字不讳,推断此书“殆为绍兴间所刻”。其实朱熹编成《伊川先生年谱》已在孝宗年间,故此书断非高宗刻本。笔者考察,此书“慎”“敦”二字均已缺笔,又不讳“扩”字,故当为南宋光宗朝刻本。

《程氏文集》为二程兄弟的诗文合集,包括程颢的《明道先生文集》与程颐的《伊川先生文集》。二程去世后不久他们的诗、文著作应当已经结集。以程颐的文集为例,《东都事略》记载程颐有“文集二十卷”,《郡斋读书志》亦著录“《伊川集》二十卷”,这些都反映了南宋初年程颐著作的版本状况。二十卷本早佚,南宋中后期广泛流传的二程文集出自张栻与朱熹之手。

孝宗乾道二年(1166)刘珙、张栻于长沙刻成《程氏文集》,使用的底本为湖湘学派胡安国家藏本,学界称之为胡本。收到此本《程氏文集》后,朱熹将胡本与家藏写本《程氏文集》对校,认为“无板不错字”,并以校勘所得异文回寄张栻,希望张栻据之修订。然而,张栻坚持以胡本为正,对于朱熹的校勘成果,仅部分吸收采用。二人的书信往返不无争论,朱熹甚至“盛气诟争,辩之甚力”,成为南宋理学史上的一大公案。事实上,张栻与朱熹关于《程氏文集》的争议不仅仅是文本之争,更涉及众多义理之争,如对于《春秋传序》中“先天”与“先时”之辨,《易传序》中的“沿流”与“泝流”之辨,朱、张二人都进行过激烈的学术论争。对于胡刻本在学界的广泛传播,朱熹极为不满,他毫不避讳地称胡本“流传误人如此,可恨”。因此,当乾道六年(1170)提举福建常平郑伯熊在建宁刊刻《程氏文集》时,朱熹便为郑伯熊提供家藏《程氏文集》作为底本,是为朱本。

元代至治年间,谭善心等人欲刻《二程全书》,发现尽管朱子学在元代官方已为独尊,但当时学界通行的《程氏文集》刻本反而均为胡本系统。为了弘扬朱子之学,谭善心决心将胡本《程氏文集》改编为朱本的面貌,他先根据朱熹与张栻的书信对手中的胡本进行校改,后来又获得另一部《程氏文集》别本,得以进一步补足所阙文字与篇目:

始虑世传胡氏本犹未尽善,而朱子改本惜不可见也。贞白虞叔世联葭莩,尺牍往还,商略考订,推本朱子之意,以复于旧。然如《定性书》、富、谢二书所删字,终不可考,则固未敢自信,而亦未能自慊也。一日,以书来,盖从今内翰吴先生得家藏别本,乃与臆见吻合,而凡删字皆在,且又益以数篇焉。遂与一二同志三复校正,用锓诸梓,以与学者共之。

谭善心校订本是明清《程氏文集》的重要版本来源。《程氏文集》的明清版本有十二卷本(《明道文集》四卷、《伊川文集》八卷)和十三卷本(《明道文集》五卷、《伊川文集》八卷)两大系统。十二卷本包括明成化广信府刻本、嘉靖李中刻本及清同治涂宗瀛刻本等,十三卷本包括明成化段坚刻本、弘治陈宣刻本以及清康熙吕留良刻本等。十二卷本系统《程氏文集》以谭善心刻本为底本;至于十三卷本系统,其祖本明成化段坚刻本的编者阎禹锡在《程氏文集》后序中明确提到“《文集》十三卷出胡文定公家,颇有改削,今因朱子所改定者”,因此十三卷本系统也依据谭善心本对其底本进行校改,且卷末都附有谭善心编纂的《文集补遗》,可见这一系统也直接受到谭善心本影响。

作为现存最早的《程氏文集》版本,宋刻本《程氏文集》究竟属于胡本还是朱本系统?若以宋本《程氏文集》来印证谭善心开列的朱、胡二本异文,可以发现在朱、胡二本的所有差异之处,宋本《程氏文集》都与朱本文字相同,与胡本相反。以下略举几例:

《明道先生文集》卷二《答横渠张子厚先生书》,谭注云:“胡本篇首‘承教谕以昨所谕外物’下,无‘此贤’至‘左右’二十六字,却有‘颢则以为’四字,篇末无‘心之精微’以下五十字。”笔者按:宋刻本的文字与朱本全同,与胡本相异。

《伊川先生文集》卷二《再辞免状》,谭注云:“此篇胡本误在《论经筵三札》后。”笔者按:宋刻本的编次与朱本同,与胡本异。

《伊川先生文集》卷四《雍行录》《杂说三》,谭注云:“胡本无。”笔者按:宋刻本有此二篇,与朱本同,与胡本异。

由此可知,宋刻本《程氏文集》在版本系统中属于朱熹编校本系统,而非胡安国编校本系统。更可贵的是,元代谭善心的校订本(以下简称谭本)是以胡本为基础的改编本,此后虽得到吴内翰“家藏别本”这一朱本系统的版本为校本,但并未说明此“别本”是否为宋代刻本,因此谭本是否能够完全反映宋刻朱本的原貌仍值得怀疑;而这部宋刻本《程氏文集》则为我们展现了朱熹编校本系统二程文集的原貌,弥足珍贵。

比较宋刻本与谭本,二者在大致相同的基础上仍有少许差异。如以所收篇目而论,相较于谭本,宋刻本《程氏文集》卷五《代彭思永上英宗皇帝论濮王典礼疏》《为家君应诏上英宗皇帝书》二篇的前后顺序与谭本相反;同时,宋刻本《程氏文集》较谭本少《代富弼上神宗皇帝论永昭陵疏》《易传序》《春秋传序》三篇文章。傅增湘已注意到宋刻本较谭本所阙的三文,他认为“多文三首,疑元时增入,非宋本之旧也”,即傅增湘怀疑谭本中多出的三文是元代谭善心在宋本的基础上新增的。

然而,此事并非如此简单。以程颐的《易传序》与《春秋传序》为例,这两篇文章是宋代理学重要文献,可以确定宋代胡刻本有此二文,因为朱熹与张栻曾针对胡本《伊川文集》中这两篇文章的异文问题进行过激烈的辩论。由此看来,南宋朱熹编刻的《程氏文集》似乎也应当有此二文。那么,如何解释宋刻本《程氏文集》中这两篇文章的“缺失”呢?

此问题或许可以从程氏著作合刻的角度解释。乾道六年(1170),郑伯熊于建宁合刻《程氏文集》《经说》等二程著作,以朱本为底本。朱熹令其弟子林用中参与刊刻事务,在刻印《程氏经说》时朱熹提出:“‘春秋传序’四字不须别出,但序文次行不须放低,则自然可见。”也就是说,朱熹编订的《程氏经说》中已经收录了程颐的《春秋传序》(以此类推,《易传序》也应当收在《伊川易传》的卷首)。那么,刊刻者在合刊《程氏文集》与《经说》《易传》时,就有可能为了避免重复删去原载于《文集》中的这两篇序文。这就导致了南宋流传的朱编本《程氏文集》缺少《春秋传序》《易传序》二文。这种做法在明清版本中可以得到印证:弘治年间陈宣刊刻《二程全书》,其中《程氏文集》无《易传序》与《春秋传序》两篇,而《程氏经说》卷三收《春秋传序》;康熙年间吕留良刻《二程全书》,其中《程氏文集》亦无《易传序》与《春秋传序》两篇,而《程氏经说》卷三收《春秋传序》,《伊川易传》卷首收《易传序》。这也间接说明宋刻《程氏文集》应当与二程的其他著作合刊。

最后,作为现存最早的《程氏文集》,宋刻本保留了大量异文,具有很高的校勘价值。限于篇幅,仅举三例:

(1)中华本《程氏文集》卷三《小园》诗末句“隔墙无用小游车”,整理者出校记云:“徐本、吕本‘小’作‘少’,义较长。”按,此句用东汉马少游典故,作“少”为是,且宋刻本正作“少”,当据之校改。

(2)中华本《程氏文集》卷八《为家君书家藏太宗皇帝宝字后》“臣恭思太宗皇帝以介弟之贵,晋王之重,尹正天府”一句,中华本与《儒藏》本均无校记,然宋刻本“晋王”作“真王”。

进一步考察明清各本的异文情况,其中明成化广信府刻本、成化段坚刻本、弘治陈宣刻本、嘉靖李中刻本均作“真王”,而清康熙吕刻本、同治涂刻本作“晋王”。宋太宗赵光义即位前确实曾经被封为晋王,但此处的“真王”一词在宋代政治文化中有其特殊的含义,即“国王”,是指“宋代皇帝之叔伯、兄弟及诸子封王者,虽无治国之实,但仍开亲王府,张官置吏,与大臣之虚封王爵,未可一同视之”。因此,程颐此处的“真王”是指太宗为实封的王爵,凸显其地位之高。后人不解“真王”的含义,又因太宗曾封“晋王”而妄改致误。今当根据宋刻本改正。

(3)中华本《程氏文集》卷八《谢王佺期寄丹药》,此诗诗题成化广信府刻本、嘉靖李中刻本、同治涂宗瀛刻本作《谢王佺期寄丹诗》,成化段坚刻本、弘治陈宣刻本、康熙吕刻本作《谢王佺期寄药》,而宋刻本却作《谢王佺寄丹诗》,无“期”字。

考《程氏遗书》卷十八记载:“因问王子真事。陈本注云:‘伊川一日入嵩山,王佺已候于松下。’”可见与程颐交往的修道者名为王佺。又南宋熊节编订的《性理群书句解》卷四收录此诗,题目作《谢王佺寄丹》。上述证据都说明此诗题目在宋代流传时作“王佺”,“期”字或为元代谭善心校本所增,当据宋刻本校改。

三、《程氏遗书》在孝宗朝的修订及“初本”问题

在宋代理学文献体系中,语录无疑是最具理学特色,也最能反映理学家思想的文献资料。北宋末年至南宋初年大量二程语录的单行本、合编本在理学群体中流通,呈现百花齐放的多元书籍史图景。朱熹合诸家语录之大成编订的《程氏遗书》最终在竞争中“战胜”了此前所有版本,成为南宋以来二程语录的“定本”。

宋孝宗乾道四年(1168),朱熹编成的《程氏遗书》初刻于泉州,明清各版本《二程全书》收录的朱熹《程氏遗书附录后序》也都落款为“乾道四年四月壬子”。但是,学界往往忽略了朱熹在乾道四年之后仍然不断地修订《程氏遗书》,如朱熹在《答蔡季通》中提到:“昨伯崇借《遗书》三册寄还,乃不知分付何人,至今根究未得,极以为挠。盖此本最精,比老兄本后来又正了数字也。”以往限于文献不足, 学者难以看到朱熹等学者对《程氏遗书》的修订过程以及《程氏遗书》的早期版本实物,现存国家图书馆藏宋刻十一行本《河南程氏遗书》(索书号:10703)则为我们提供了线索。首先简要介绍其版本状况:

《河南程氏遗书》,半叶十一行,行二十字,白口,左右双边。板框高19.2厘米,宽13.5厘米。书中避讳至“慎”字,“敦”字不讳,当为南宋孝宗朝刻本。版心下有刻工名刘元、刘彦、叶青、黄仁、虞仁、萧韶等。

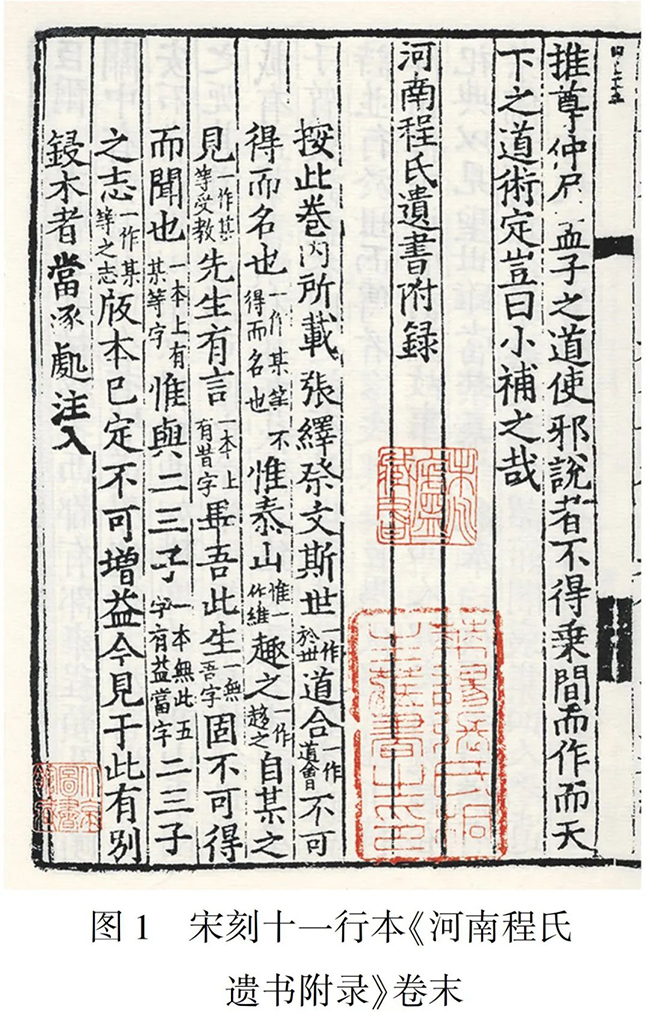

虽然此本《程氏遗书》仅存《附录》一卷,但其卷末附刻有详细的校记(见图1):

按此卷内所载张绎《祭文》,斯世一作“于世”,道合一作“道会”,不可得而名也一作“某等不得而名也”,惟泰山“惟”一作“维”,趣之一作“趋之”,自某之见一作“某等受教”,先生有言一本上有“昔”字,毕吾此生一无“吾”字,固不可得而闻也一本上有“某等”字,惟与二三子一本无此五字,有“益当”字,二三子之志一作“某等之志”,版本已定,不可增益,今见于此,有别锓木者,当逐处注入。

考察明清各本《程氏遗书》,这些刻于卷末的校勘记均已逐条附注于卷内原文下,这说明附刻在宋刻十一行本《河南程氏遗书附录》卷末的校勘记在此后的刊刻中被吸收采纳,已经“逐处注入”原文之中。由此可见,宋刻十一行本《河南程氏遗书》应当是《程氏遗书》流传中的早期版本之一。

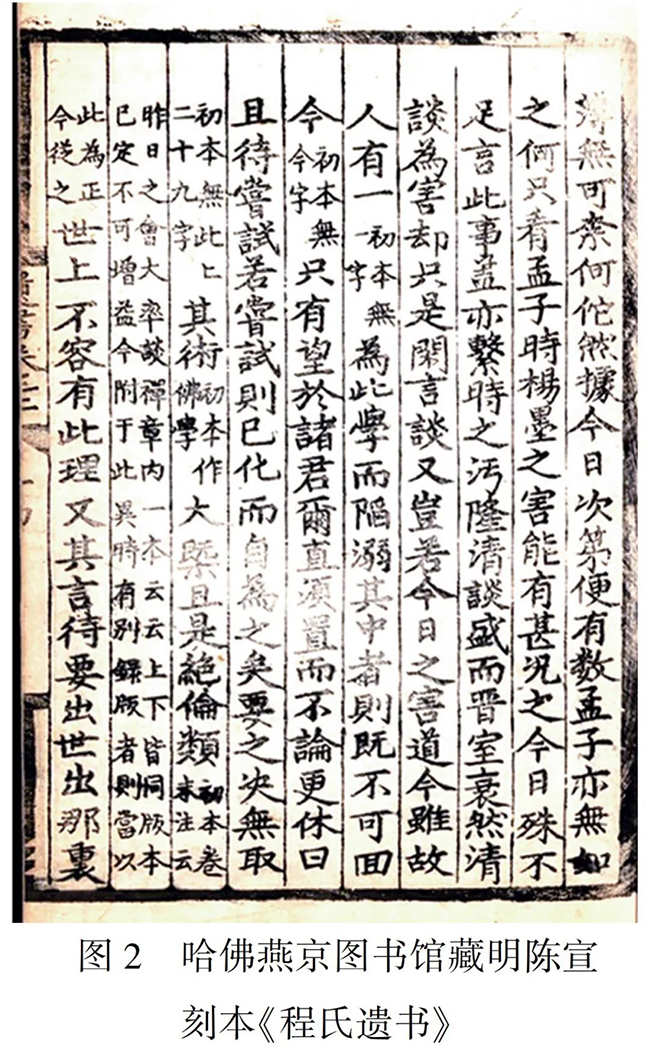

值得注意的是,现存明清各本《程氏遗书》卷二正文“昨日之会大率谈禅”条下的小字夹注中,有一段与上文校勘记非常类似的文字(见图2):

初本卷末注云:“‘昨日之会大率谈禅’章内,一本云云,上下皆同,版本已定,不可增益,今附于此。异时有别锓版者,则当以此为正。”今从之。

夹注中“版本已定,不可增益,今附于此。异时有别锓版者,则当以此为正”与前引宋刻十一行本卷末文字“版本已定,不可增益,今见于此,有别锓木者,当逐处注入”几乎完全一致。夹注中出现的“初本”一词,尤其值得重视。它提示,“初本”《程氏遗书》在刊行后由于版本已定,难以直接修版,故只能将雕版之后得到的部分校勘记刻于每卷的卷末。后人在重新雕版时,将“初本”中刻于卷末的校勘记补入正文中,成为如今所见的面貌。通过这段夹注文字,可以推断宋刻十一行本《河南程氏遗书》正是《程氏遗书》的“初本”之一,即《程氏遗书》在孝宗年间的早期版本。

朱熹编成的《程氏遗书》于乾道四年(1168)初刻于泉州,此书在乾道时代的刊行情况,可见张栻乾道九年为长沙刻本撰写的跋语:

二先生遗书,近岁既刊于建宁,又刊于曲江、于严陵,今又刊于长沙。长沙最后刊,故是正为尤密。始,先生绪言传于世,学者每恨不克睹其备,私相传写,人自为本。及是书之出,裒辑之精,亦庶几尽矣,此诚学者之至幸……乾道九年夏四月戊子广汉张栻谨志。

除了张栻未提到的泉州初刻本之外,乾道六年吕祖谦亦于婺州刊刻《程氏遗书》,弥补了《程氏遗书》浙东无传的缺憾。在乾道四年到九年,短短六年,这部由朱熹编成的新版二程语录竟然已经至少有泉州、建宁、曲江、严州、长沙、婺州六种刻本,以平均一年一版的惊人速度传播,风行南宋各地。

上述这些刻本的底本虽然都源自朱熹编订的《程氏遗书》,但由张栻跋语可知,各地的刻本在刊刻时都有所校正,并以乾道九年的长沙刻本最为完善。当时号称“东南三贤”的朱熹、张栻、吕祖谦,在往来的书信中极为关注《程氏遗书》的修版情况:

《遗书》当更令修治,近与伯恭议,欲取此版来国子监中,尽可修治耳。

严州《遗书》本子初校未精,而钦夫去郡。今潘叔玠在彼,可以改正,并刻《外书》以补其遗……告因便为达此意,并求一印本,便中示及,容为校定送彼。

上引两信围绕严州本《程氏遗书》的修订展开。乾道五、六年间张栻与吕祖谦在严州刊刻《程氏遗书》,随后的乾道六、七年间张栻在朝中任左司员外郎兼侍讲,吕祖谦任太学博士,二人同官于京城临安,欲就近取严州本《程氏遗书》重加校正成为国子监本,但因张栻去职而罢。此后朱熹又致信吕祖谦,委托潘叔玠刷印一部严州本《程氏遗书》,经朱熹校订后再修版改正。

由于文献阙如,目前尚难断定宋刻十一行本《河南程氏遗书》是否就是严州本,抑或是泉州、建宁等早期版本中的一员。但此本以实物形态为后人展示了一个目前可见的“初本”《程氏遗书》,还原了传世文献记载《程氏遗书》在流传早期反复校改的历史过程。且宋刻十一行本《河南程氏遗书》的刊刻时段在朱熹在世时,其卷末附刻的校勘记很可能就出自朱熹及其师友门人之手。

《程氏遗书》“初本”的发现,也可补充此前学界关于《诸儒鸣道集》中所收《二程语录》(以下简称“鸣道本《语录》”)与朱熹编本《程氏遗书》(以下简称《遗书》)二者关系的讨论。由于鸣道本《语录》与《遗书》在编排、文本上相当接近,因此目前学界倾向于认为二者都为朱熹所编,且鸣道本《语录》为《遗书》的初稿。在此前的讨论中,上文提到的《遗书》卷二“昨日之会大率谈禅”条夹注中的“初本”问题已经为学者所注意。由于鸣道本《语录》中此条文字与《遗书》夹注中所描述的“初本”文字比较接近,赵振认为鸣道本《语录》是《遗书》的初本,而田智忠认为“《语录》本身却并不是所谓‘初本’”,只是与“初本”更接近的文本。

从本节所论可知,所谓“初本”并非指鸣道本《语录》,因为今本《程氏遗书》卷二夹注中提及“初本卷末注云……”,但鸣道本《语录》的卷末没有注语。因此所谓的“初本”应当指的是以宋刻十一行本《河南程氏遗书》为代表的《程氏遗书》早期刻本,这些早期版本往往在卷末附刻有校勘记。从版本源流来看,三者的关系是鸣道本《二程语录》→《程氏遗书》“初本”→《程氏遗书》今本。

四、从宋刻《程氏经说》看《经说》的改编与合刻

上文考察了宋刻《程氏遗书》《程氏文集》及其书籍史与理学史价值。除此之外,傅增湘在民国期间曾亲见一部宋版《程氏经说》。由于如今未见有宋刻《程氏经说》存世,故这部可能已亡佚的《程氏经说》对于考察该书的南宋旧貌与明清改编极为重要。

1942年(壬午年)十二月初五,藏书家邢之襄请傅增湘鉴赏其收藏的《程氏经说》七卷,并请傅增湘作跋。邢之襄(1880—1972),字赞亭,河北南宫县人,曾任民国政府司法部参事、天津市政府秘书长等职,解放后任北京文史馆馆长。邢氏性喜藏书,与傅增湘交好,1952年将所藏善本图书捐赠予北京图书馆。

据《藏园群书题记》记载,这部《程氏经说》的版本特征如下:

《程氏经说》七卷,第一《易说》,第二《书解》,第三、四《诗解》,第五《春秋传》,第六《论语》,第七《礼记》、明道伊川《改正大学》。宋刊本,半叶十一行,每行二十字,白口,左右双阑,版心上方记字数,下方记刊工。其姓名有余钦、张岩、萧韶、刘元、叶茂、潘才、裴荣、俞正、黄中、江僧、徐浩、吴从、刘太、俞政、徐佐、刘六诸人。避帝讳至慎字止,敦字不避,是孝宗朝刻本。

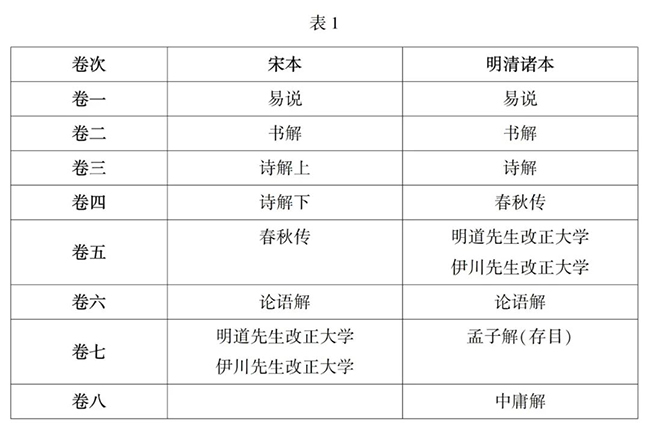

在傅增湘考订此书之前,邢之襄告诉傅增湘此书“确为宋刻,但少第八卷耳”。邢氏之所以认为这部七卷本《程氏经说》缺少第八卷,是由于明清各版本《程氏经说》都是八卷。然而经过考察,傅增湘认为此本实为完书,明清的八卷本乃是经过“后人篡乱”,使“宋本原书面目缘是荡然无存”。经傅增湘对比,宋本《程氏经说》与明清《程氏经说》卷次上的差异如表1所示:

陈振孙《直斋书录解题》著录《河南经说》七卷,分别为“《系辞说》一、《书》一、《诗》二、《春秋》一、《论语》一、《改定大学》一”,与傅增湘所见的宋本《程氏经说》完全一致。相较于宋本,明清诸本《经说》将原分为两卷的《诗解》合为一卷,又加入了《孟子解》与《中庸解》两卷。然而《孟子解》为后人纂集二程语录而编成,且有目无文;《中庸解》更是早在南宋已经被胡宏、朱熹等理学家确定为二程弟子吕大临所撰。因此可知,明清的八卷本《程氏经说》经过后人的增益与改编,宋刻七卷本保留了《程氏经说》的旧貌。

明成化段坚刻本《二程全书》是明清两代最早收录《程氏经说》的版本,其后的弘治陈宣刻本、清康熙吕留良刻本、同治涂宗瀛刻本《程氏经说》都承袭自成化刻本。作为八卷本的祖本,成化本《程氏经说》卷首署名为“少保兼华盖殿大学士南阳李贤校正、监察御史伊洛阎禹锡重辑、翰林编修泌阳焦芳重校、南阳知府太原段坚校刊”,可知重辑工作主要由阎禹锡完成。明清八卷本《程氏经说》卷七《孟子解》有编者按语:

按:晁昭德《读书志》,程氏《孟子解》十四卷,《大全集》止载一卷。又按:《近思录》及时氏本无之,校之阁本,又止载“尽信书不如无书”一章。及反覆通考,则皆后人纂集《遗书》、《外书》之有解者也。故今亦不复载,因存其目云。

值得注意的是按语中的“阁本”,阎禹锡在重编《二程全书》时任国子监丞,且他在《二程全书后序》中明确提到:“后官太学,始掇拾于太师南阳文达李公家,复幸获睹阁本,乃与同志翰林编修泌阳焦君孟阳日夕印校。”由此可见,八卷本《程氏经说》就是阎禹锡根据太师李贤(南阳文达李公)家藏本以及文渊阁藏本校订而成的。

成化本《程氏经说》付梓之后,新编的八卷本《经说》成为学界的通行本,七卷本《经说》逐渐销声匿迹,以至于同治年间涂宗瀛在重刻《二程全书》时明知《程氏经说》为明人所改动,但“今以宋刻七卷之本无从购觅”,只能依旧根据八卷本系统的吕留良刻本刊刻。

有趣的是,在八卷本《程氏经说》主导明清刻本系统时,乾隆《四库全书》本《程氏经说》竟属于七卷本系统。《四库全书总目》指明其所据底本“犹宋人旧本”,且文渊阁本《程氏经说》的卷次编排的确与宋代的七卷本类似,只不过傅增湘所见宋本卷六为《论语解》,卷七为《改正大学》,而四库本顺序正好相反。四库提要交待《程氏经说》底本为“通行本”,但明清通行的《程氏经说》为八卷改编本,绝非七卷本,馆臣之说不知何据。

事实上,《四库全书》本《程氏经说》的底本为“伪宋本”,其原因有二:

首先,虽然邢之襄旧藏、傅增湘题跋的宋刻《程氏经说》已不知所踪,但我们仍可通过《藏园藏书题记》的记载略窥此宋本的面貌。据傅氏跋文,宋刻本《经说》卷二《书解》的经文和二程解语连贯而下,而明本的二程解语则在经文之后分行、空格而起,今四库本与明本相同;又宋刻本《经说》卷五《春秋传》于十二公下只标“某公”二字,而明本则叙述“名氏、世次、即位、谥法一二行”,今四库本又与明本相同。类似例子还有数例,四库本均与明本相同,与宋刻本《经说》不同。

其次,四库本《论语解》卷末保留了一段按语:“以《大全集》校之阁本,详略不同,后人又自‘子绝四’以下至《尧曰》纂集《遗书》《外书》之有解者以附益之,今因重出,故从阁本。”这条提到“阁本”与《大全集》的按语,正是前述成化年间阎禹锡重编《程氏经说》时撰写的。如果四库本依据的是宋本《经说》,自然不可能出现明人的按语。

上述现象只有一种解释,即七卷本系统的四库本《经说》是在八卷本《经说》基础上“倒推”而来,因此其中保留了部分明本痕迹。今若欲探究宋本《经说》的面貌,四库本并不足据。

宋刻本《程氏经说》虽已失传,但却恰好能与第三节中提及的国家图书馆藏宋刻十一行本《河南程氏遗书》配成一套。除了半叶十一行、行二十字、白口、左右双栏等版本特征全部一致之外,宋刻十一行本《河南程氏遗书》与宋刻本《程氏经说》的刻工有着大量重合。《程氏遗书》刻工有江僧、从、虞仁、丘文、萧韶、龚全、叶青、吴青、黄仁、刘彦、刘元等。其中,江僧、萧韶、从、刘元四人均与《程氏经说》的刻工相合。因此,宋刻十一行本《河南程氏遗书》与宋刻本《程氏经说》当为孝宗时代同一时间、同一地点合刻而成。从字体上看,傅增湘认为宋刻本《程氏经说》“字体方整,而笔致圆浑,颇似豫章风气”,推测其为江西刻本。考察《程氏经说》的刻工,其中吴从、裴荣亦参与现藏中国国家图书馆、日本宫内厅书陵部的孝宗朝十行本《东坡集》的刊刻,《中国版刻图录》定此版《东坡集》为“南宋初叶江西某地官版”。综合字体、刻工来看,《程氏经说》与《河南程氏遗书》可能为孝宗朝江西刻本。

从目前的史料来看,最早合刻二程著作的学者为乾道六年(1170)提举福建常平的郑伯熊。周必大《文忠集》提到:

郑景望学问醇正,见于履践。前日奉祠过此,仅得一面。其在闽中,尝类《程氏遗书》、《文集》、《经说》,刊成小本,独《易传》在外耳。

据周必大所述,郑伯熊在建宁合刻《程氏遗书》《文集》《经说》三书,不过,郑伯熊的建宁刻本为“小本”(小开本),与上文提到的宋刻十一行本《河南程氏遗书》版式特征(框高19.2厘米,宽13.5厘米)不符,则宋刻十一行本《河南程氏遗书》与宋刻本《程氏经说》确为南宋孝宗时期其他地区合刻的程氏著作。孝宗朝合刻过《程氏遗书》《文集》的地区至少有建宁、长沙、婺州等处。不论如何,这套十一行本《程氏遗书》《经说》,是南宋合刻二程著作现存最早的实物版本证据,在书籍史中有着重要意义。合刻程氏著作,表明当时学者已经将二程的著作《程氏遗书》《文集》《经说》《易传》视为相互搭配、缺一不可的整体。上文在论及宋刻本《河南程氏文集》时已经提到,理学家在合刻《经说》《文集》等著作时会主动调整其中的篇目,如将原属《程氏文集》中的《春秋传序》移至《程氏经说》中的《春秋传》篇首。在一处成体系地刊行二程著作,体现了当时理学家通过刻书来推广理学的勃勃雄心,也表明理学著作刊刻已从单刻发展至合刻阶段。

五、结语

本文考察现存宋刻二程著作的版本情况,并以此为基础阐释这些重要版本的书籍史、理学史价值。据宋刻本《河南程氏文集》可以窥见南宋时期朱熹编校本《程氏文集》的旧貌;宋刻十一行本《河南程氏遗书》保留了朱熹、张栻等学者在孝宗年间对《遗书》的修订痕迹,是《程氏遗书》的早期版本;傅增湘所见七卷本《程氏经说》保留明人改动前的宋本面貌,它与宋刻十一行本《河南程氏遗书》是现存最早的程氏著作合刻本。对于这些宋刻二程著作版本的探索,将进一步丰富与提升学界对于理学文献编纂、刊刻与流传的认识。

【作者简介】陈健炜,南京师范大学文学院博士后。研究方向:宋代文献学。

本文发表于《文献》2024年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|