在中华文明悠久的历史长河中,卷帙浩繁的古籍犹如一颗颗璀璨的明珠,承载着人类文明的记忆,也蕴含着中华民族的智慧与文化。青海,不仅有着得天独厚的自然禀赋,也藏有丰富的古籍资源。这些珍藏在青海大地上的古籍,不仅是中华传统文化和文明的传播载体,也是青海文化自信的重要源泉。古籍是指未采用现代印刷技术印制的中国古代书籍,主要指书写或印刷于1912年以前,具有中国古典装帧形式的书籍。据不完全统计,青海省的汉文古籍存量约30万册。这些古籍主要珍藏于青海省图书馆、青海省博物馆以及青海省各州县图书馆、文化馆等国家公共服务机构;青海民族大学、青海师范大学及青海大学也拥有相当数量的古籍藏品,为学术研究提供了宝贵的资源;还有一些热心文化事业的个人或家族长期致力于古籍的收藏和保护工作。

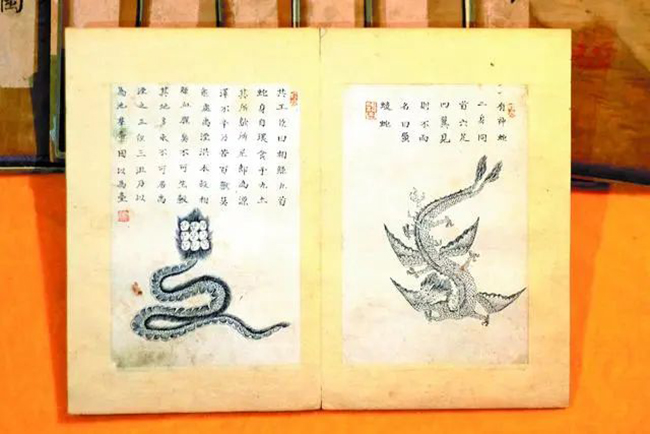

青海民族大学图书馆馆藏《山海经全图》内页之一。(青海民族大学图书馆提供)

典藏青海 汇聚青海书香长河

青海省图书馆是青海省古籍收藏最多、最丰富的图书馆。新中国成立以后,青海省各级政府组织人力、物力、财力,通过多种形式,保存了大量古籍,青海省图书馆古籍藏书初具规模。截至目前,青海省图书馆共收藏古籍1万部13万余册,其中善本673部10125册,有26部珍贵古籍入选《国家珍贵古籍名录》。2020年,青海省图书馆被文化和旅游部确定为“全国古籍重点保护单位”。

青海省图书馆馆藏古籍,多为明清佳椠。如明正统元年何瑢金笔写本《金刚般若波罗蜜经》,甚为珍贵;明嘉靖徐氏东雅堂刻本《昌黎先生集》,刻写精良、印刷精致;明徐焴覆宋本《重校正唐文粹》,密行小字,精整古朴;明隆庆本《文苑英华》,原刻初印,千卷巨帙,书品完好,为大收藏家莫友芝旧藏;汲古阁本《中州集》《中州乐集》,刻印如写、令人爱不释手;清康熙内府本《御制文集》、扬州诗局本《全唐诗》,初印原装,刻写精妙;还有如清林佶写刻的《渔洋山人精华录》《尧峰文钞》和《午亭文编》、清碧筠草堂本《笠泽丛书》;有多部明吴兴闵、凌二家的套印本,版式疏朗、纸莹色艳、套版技术巧夺天工;还有清初抄本《徂徕文集》二十卷,字体大方自然、竹纸无格,为梁蕉林旧藏……这些古籍形式多样,有稿本、抄本、套印本等;内容丰富,囊括经、史、子、集四部类。古籍保存状态良好,许多古籍清晰可读,既有极高的学术价值,又保留着历史的韵味。

青海民族大学图书馆古籍陈列馆

青海民族大学图书馆馆藏古籍3166部近80000册,藏书规模在青海高校图书馆中居首位。其中,不乏海内孤本、善本和珍本。简单来说,孤本是指存世只有一本的古籍;善本是那些版刻古籍中校刊好、装帧好、时代久、流传少,具有学术价值和历史价值的古籍;珍本是比较少见或比较珍贵的古籍。这些珍藏于青海民族大学的珍贵古籍,增加了学校的文化底蕴。

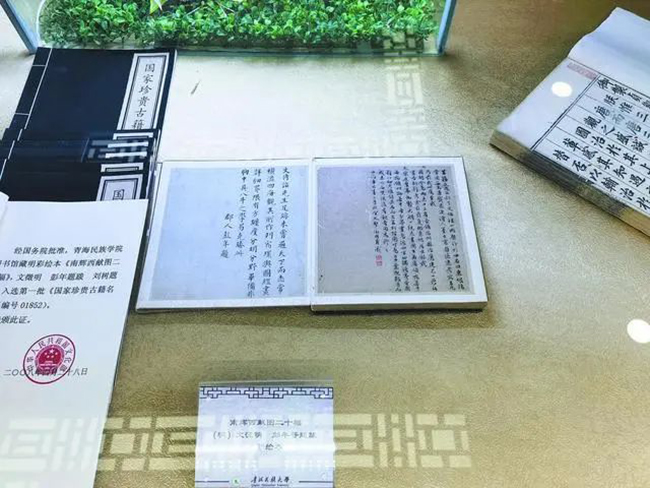

青海民族大学图书馆馆藏古籍中,最为知名的是海内孤本《南辉西献图》和《山海经全图》。《南辉西献图》为明代经折装彩绘本,由二十幅地图和文徵明、钱坫,彭年、刘树等明清名家的题跋、题款组成,具有较高的文物价值和史料价值。

青海民族大学图书馆馆藏孤本《南辉西献图》

《山海经全图》为清代名家萧云从手绘本。萧云从是明清之际我国著名画家,是中国美术史上一个重要画派——“姑孰画派”的创始人,其作品《山海经全图》以图画叙事见长,是萧云从用图画语言讲故事的杰作。在萧云从笔下,《山海经》中描述的奇兽生动传神、毫发毕现,可见其精湛的画技。萧云从的作品传世不多,足见《山海经全图》的珍贵。2009年,《山海经全图》参加了由原文化部主办的“中华珍贵古籍特展”,2023年参加了国家版本馆中央总馆开馆展,吸引了众多读者的目光。

“衡量、评价古籍善本的标准一般为‘三性’‘九条’,‘三性’指的是历史文物性、学术资料性和艺术代表性,满足其一便可评定该古籍为善本。《山海经全图》三者皆有,是善本中的精品。”青海民族大学图书馆馆长那成英说。

除了《南辉西献图》和《山海经全图》外,青海民族大学图书馆还珍藏有明成化元年刻本《贞观政要》、明正德十三年刘弘毅慎独斋刻本《十七史详节》、明嘉靖三十六年刻本《阳明先生文粹》等善本古籍。

谢佐翻阅珍藏古籍《御批历代通鉴辑览》

青海省社会科学院原副院长、青海省人民政府参事谢佐一生致力于青海文化的研究,亦是一位古籍收藏爱好者,其珍藏的古籍石印本《御批历代通鉴辑览》,也是青海古籍中的珍品,此书是一部重要的官修史书,以编年体记述了中国历朝历代的大事。

这些或馆藏、或私藏的珍贵古籍,从历史的长河中历经万难向我们走来,每一本书都如同一位智慧的长者,向我们讲述着中华文脉的传承和历史的故事。

青海省图书馆馆藏古籍内页集锦(青海省图书馆提供)

书藏有象 解码青海文化记忆

珍藏在青海的古籍,绝大多数为明清版本。这与明清时期,中国雕版印刷术的兴盛以及青海地区的政治、经济、文化的发展有着很大关系。这些珍贵的古籍,是河湟文化的重要载体,记录着明清以来河湟地区政治、经济、文化的发展。

明朝初期,青海迎来了一次移民高潮,大量汉人移民实边,也将汉文古籍带到了青海。明代西陲名将史昭移镇西宁后,更是开创了中央王朝在青海官办教育之始。他上奏朝廷,在青海实行“教先于政”的政策,“请建孔庙,开学校、举屯田”。因为教育的兴办,明以来青海开始有了进士和举人等。科举入仕的影响、儒学的兴盛,致使人们对书籍的需求量也不断增加。之后的数百年间,青海儒学的发展得到了历任地方官员的重视。

文化的兴盛,让河湟地区人文蔚起、名士辈出。例如明代西宁籍乡土诗人张问仁,他是西宁有史记载的第二位进士,曾任山东东兖佥事、直隶昌平(今北京市昌平)兵备道佥事等官职,著有《河右集》《闵子集》等,他的《重修西宁卫城记》《西宁兵备侯公生祠记》《湟中破虏碑》等作品,被收入清朝苏铣撰写的古籍《西宁志》中。

清朝道光年间的西宁府名士张思宪,其擅长楷书和行书,人称“小张颠(张颠即唐代书法家张旭)”,他在四川任官期间勤政爱民,受百姓爱戴。珍藏于青海省图书馆的诗集《鸿雪草堂诗集》,收录了张思宪的诗作240余首,其中大多是作者在四川任职时写下的描绘蜀地山水风景和回青后书写的不少诗作。他的诗歌作品是研究清朝时期青海文学的重要资料。

清末西宁文化名人来维礼,他一生供职北京,为官三晋,驻军蓟燕,教书西宁,“足迹半天下”,所到之处,多有题咏,存诗232首,著有《双鱼草堂诗集》,如今也珍藏于青海省图书馆。他还著有《治家琐方》一书,今已散佚。来维礼的作品涵盖了诗歌、散文等多个领域,反映了当时青海的社会生活和人民的思想感情。

还有吴栻、李协中、杨治平等清代、民国时期的青海籍文化名人,因为古籍,很多隐藏在历史深处的往事逐渐浮现在大家眼前。他们的思想和主张被熟知,他们所处时代的地方历史被挖掘,他们的艺术成就被认可,属于他们的故事逐渐完整,他们的形象也变得更加立体。

《西宁府新志》和《西宁府续志》是青海现存内容最丰富的地方史志,亦是珍藏于青海省图书馆的青海地方文献古籍之一。由时任陕西分巡抚治西宁道按察使司佥事辽海杨应琚撰写。

自古以来,有很多像杨应琚一样,来青海任职的官员。仅《西宁府新志》和《西宁府续志》记载的明清时期来青文武官员就有数百位。他们来青时本身会随身携带各类书籍,到任后又积极培育青海文化,为青海留下了一些珍贵的古籍。例如,明万历年间西宁兵备道刘敏宽与同知龙膺纂修的《西宁卫志》。清朝官员苏铣编撰的《西宁志》。道光年间,曾任丹噶尔同知的胡秉虔,据其孙胡其伟介绍,胡秉虔曾留有十册手稿,可惜最终散佚……还有文人、商旅、民间往来等,都有可能让古籍流传到青海。

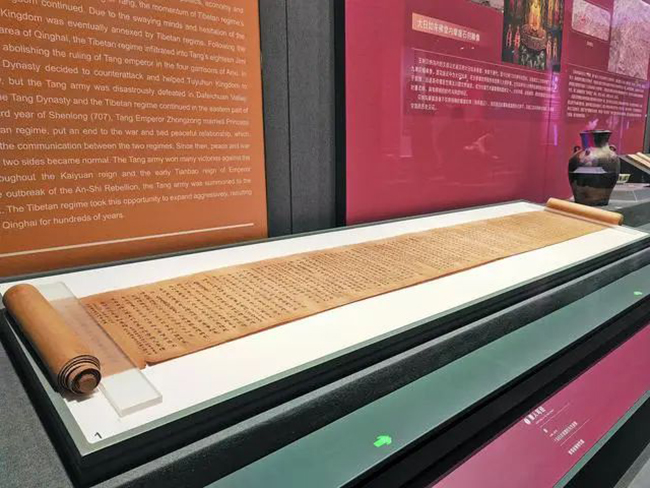

青海省博物馆馆藏古籍唐人写本《羯摩经》

有志之士、文化学者的捐赠也是青海古籍的来源之一。青海省博物馆馆藏文物唐人手写《羯摩经》也是一件珍贵的文物古籍。20世纪40年代,青海乐都人侯国柱在印度加尔各答以五千美金的价格购得这卷流失海外的唐《羯摩经》写本,并将它带回了国。20世纪80年代,侯国柱将多年收藏的唐《羯摩经》写本捐给了国家。《羯摩经》是佛教经典之一,这件唐人写经书写工整、结构点画秀丽遒劲,运笔灵活熟练。它是我国现存最早的纸质古籍之一,距今已有1300多年历史。该卷写经已被列入中国《国家珍贵古籍名录》。

青海民族大学图书馆馆藏古籍与青海民族大学老一辈图书馆员,特别是一位名叫吕广来的老师有着密切的关系。20世纪50年代,吕广来来到青海民族学院图书馆工作。当时,国家为了支持民族地区的高等教育发展,划拨专项经费用于青海民族学院文献资源建设,让高校派遣老师赴北京挑选图书。曾在北京大学图书馆工作过的吕广来老师慧眼识珠,挑选了一批珍贵的书籍带回了青海民族学院图书馆。就这样,包括《山海经全图》在内的很多珍贵古籍来到了青海。

耕读传家是中国农耕社会传承下来的一种特有家风,告诫后人要勤劳动、爱学习、善读书,这也是河湟地区很多人家的祖训。“我小时候,家中有一个藏书楼,里面藏有不少古籍。藏书楼钥匙由爷爷保管,因为对我的偏爱,爷爷时常会给我钥匙到楼中读书,那是我童年最快乐的一段时光。当时,家中长辈一再告诫我们,一定要爱护书籍、敬字惜纸。那会儿河湟地区很多地方还设有惜字炉,写过字的纸张一定要收集起来,送到惜字炉里烧掉,不可以随意丢弃。”谢佐说。河湟人家“耕读传家”的家训也是青海诸多古籍得以流传至今的一个重要因素。

从2007年,全国古籍普查工作全面开展,青海古籍的“家底”陆续被摸清。自此很多藏身于青海各处的古籍不再是“养在深闺人未识”,而是逐渐走进了大众视野。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在实现中华民族伟大复兴的战略高度,对传承和弘扬中华优秀传统文化作出一系列重大决策部署,古籍保护事业迎来新的发展机遇。

藏以致用 让青海古籍焕发生机

“惟殷先人,有册有典。”古籍从形成之初流传至今,需要历经千百年的时光。其间,它们可能会遭遇书厄,会被虫噬、水浸、火焚……流传至今的很多古籍就像一位垂垂老矣的长者,等待后世之人的保护与“救治”。

2023年,习近平总书记在考察中国国家版本馆时强调:“我十分关心中华文明历经沧桑流传下来的这些宝贵的典籍版本。”“盛世修文,我们这个时代,国家繁荣、社会平安稳定,有传承民族文化的意愿和能力,要把这件大事办好。”

为保护青海珍贵的古籍资源,近年来在省委省政府的关心支持下,青海省各古籍收藏保护单位加大了古籍保护和修复的力度。青海省图书馆地方文献中心主任杨来宝说:“古籍作为纸质文献,经过数百年的流传,虫蛀、酸化等情况较为严重,青海省图书馆通过建设专门的恒温、恒湿书库,提升了古籍的保护条件。”

“因为地处高原,气候干燥,相比于南方地区,青海古籍被虫蛀和霉化的风险有所降低,但是古籍脆化的风险又增加了。”那成英馆长介绍。古籍的最佳保护条件是湿度控制在45%至60%,温度在16℃至23℃。近些年,那成英馆长惊喜地发现,随着青海生态环境持续向好,西宁地区的温度和湿度非常适宜古籍的典藏。

除了保护,修复也是古籍重获新生的关键。张婧是青海省图书馆青海古籍保护中心的一位古籍修复师。她每天的工作就是和“生病”的古籍打交道。走进位于青海省图书馆的古籍修复中心,时间仿佛凝滞,张婧安静而专注地工作着。她的古籍修复工作台上,摆满了修复古籍所需的各类大大小小的工具,有毛笔、镊子、剪刀、锥子、颜料、压书石、吸水纸、竹纸等。她拿起毛笔蘸着清水轻轻洗刷着一页古籍上的污渍……

“修旧如旧、抢救为主、治病为辅、最少干预、过程可逆”是古籍修复师修复古籍的基本原则,这样做是为了将来有更好的修复技术时,可以随时清除之前的修复状态,并改用更为先进的技术。古籍修复不是能用速度和效益衡量的,面对珍贵的古籍,古籍修复师的所有动作必须小心再小心、细心再细心。按照古籍的受损程度,修复师修复古籍所需的时间都不一样,受损严重的书页,修复一页往往需要一到两天,甚至更长的时间。

青海省图书馆古籍修复师张婧每天的工作就是和“生病”的古籍打交道

多年前,很多地方对古籍的保护就是将之束之高阁。因为脆化、霉化、酸化、虫蛀等原因,这些古籍都非常脆弱,可能轻轻一碰,就会给古籍造成严重的损伤。近年来,随着科技的发展,数字化赋能让很多被束之高阁的古籍开始从“纸端”走向“云端”,很多古籍还完成了仿真再造。目前,青海省图书馆和青海民族大学图书馆的很多珍贵古籍先后完成了数字化。

从2022年开始,青海省图书馆陆续对馆藏古籍和珍贵地方文献进行了数字化扫描。“古籍数字化不仅可以保护古籍原件,避免因频繁翻阅而造成的损坏,还可以提高古籍的利用效率,让更多的人能够接触到这些珍贵的文化遗产。”青海省图书馆地方文献中心陶永年介绍。

截至2024年,青海省图书馆已完成2600种4000册共计约27900页的古籍数字化扫描。数字化让古籍的生命不再只依托于历经数百年而不断发黄、发脆的实体书册,而得以以数字形态永久而安全地保存。

完成数字化后的古籍,其“数字生命”亦被激活,原本“娇贵”的古籍可以从纸页“搬”到网页。目前,青海省图书馆正在加速搭建智慧化数字阅读平台。“通过智慧化数字阅读平台,可以进一步让古籍成为大众共享的文化资源。今后,读者就可以通过青海省图书馆的官方网站阅读和检索数字化古籍。这对传统古籍的进一步挖掘和充分利用有着重要的意义。” 杨来宝介绍。

近年来,青海民族大学图书馆也建成了古籍数字化平台,方便读者通过校园网浏览部分校图书馆馆藏古籍。

也有很多读者不满足于看数字化的古籍,希望能亲手触摸一下古籍, 因为古籍的版刻、纸张、装帧、钤印,以及泛黄破损的书页和修复痕迹,都是历史的见证,是时光的痕迹,只有近距离阅读和研究,才能更好地沿袭和传承。古籍的仿真再造可以满足这部分读者的需求。

古籍的仿真再造就是通过高清数字扫描,等比例原样复制古籍,再结合现代高精尖影印技术,将这些古籍再造,以延续其生命价值和文化价值。

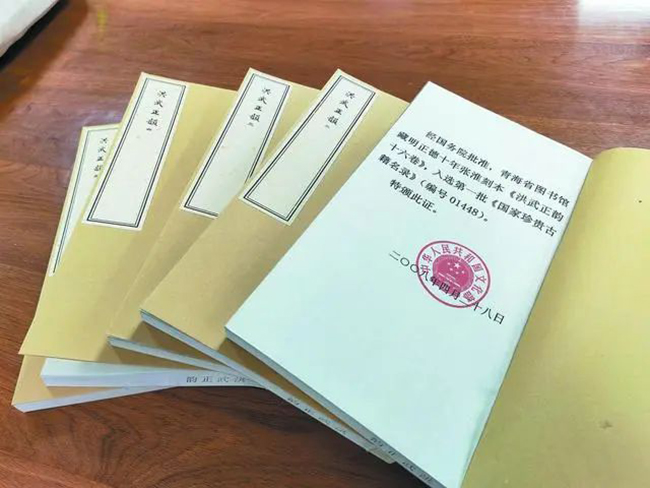

青海省图书馆仿真再造古籍《洪武正韵》

在青海省图书馆古籍陈列阅览区,仿真再造的26部古籍被整齐摆放在古朴的藏书架上。这些古籍都是入选《国家珍贵古籍名录》的善本、珍本。通过仿真再造,既可以有效避免和降低古籍因寿命极限带来消亡的风险,也可以让古籍以全新的形式走进大众视野。

明嘉靖徐氏东雅堂刻本《昌黎先生集》是珍藏于青海省图书馆的一部古籍善本,之前因为珍贵,很少示人。如今已完成数字化和仿真再造的《昌黎先生集》早已重获新生。轻轻翻开一册仿真再造的《昌黎先生集》,一股淡淡书香扑鼻而来。虽未见过其真容,但仿真再造的古籍依然令人惊艳。其古朴典雅、纸色坚润、刻印精整,里面的钤印清晰可辨。这部仿真再造古籍形制几乎与原书一模一样。

为了弘扬和传承古籍文化,2024年,青海省图书馆举办了“传承经典 共护文脉”青海省古籍保护课程进校园活动。活动现场,同学们手捧一本本仿真再造的古籍,细细欣赏、慢慢品读,仿佛穿越时空完成了一次与古人的对话。

“仿真再造为古籍的展示、传播、传承开辟了新的路径,既保留了古籍的原始风貌,又可以让读者近距离地感受古籍的魅力,感受中华传统文化的博大精深。”青海省图书馆馆长杜凯说。

近年来,为了更好地传承和弘扬青海的古籍文化,青海省图书馆还率先在全省开展了古籍文创开发。2024年5月,在第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上,由青海省图书馆推出的古籍文创产品——绘有《西宁府新志》中西宁府城图的帆布包受到了很多年轻人的喜爱。“我们依托馆藏丰富的古籍资源,尝试设计了这款文创产品。希望可以通过这款文创产品,让更多的人了解河湟文化,了解青海的古籍资源。”青海省图书馆馆长杜凯说。

珍藏于青海的珍贵古籍从时光深处走来,带着岁月的沉淀和历史的厚重。它是河湟地区历史文化的见证,也是后世之人了解河湟文化的一个重要窗口。保护好青海的古籍,就是保护好青海的文脉。如今,青海的古籍渐渐“活”了起来,古籍不再仅仅是尘封在书架上的旧物,而是以崭新的姿态走向了大众,让越来越多的人,从古籍中汲取智慧和力量,从古籍中了解河湟文化,继而传承和弘扬中华优秀传统文化。

图/文:青海日报记者王十梅

来源:青海日报

|