考镜旧印有新声

写在《中华再造善本底本印章考释》出版后

国家古籍整理出版专项经费资助项目《中华再造善本底本印章考释》(以下简称《考释》),靳诺、王若舟编著,国家图书馆出版社2023年9月出版。《考释》的出版,对古籍藏馆的基础业务建设和古籍整理工作,可以起到一定的促进作用。以下就钤印的整理情况及相关问题略加论述,不当之处,请大家批评指正。

一、印章的著录

藏书家及学者之钤印是考据古籍递藏、研究古籍发展史的重要资料,也是古籍善本传承有绪的首要依据,历来为人们所重视。清代藏书目录《天禄琳琅书目》及《天禄琳琅书目后编》,便在每个条目后罗列印章的印文、图形和所在卷数。此后的私家藏书目录《爱日精庐藏书志》《铁琴铜剑楼藏书目录》《楹书隅录》《传书堂藏书志》《滂喜斋藏书记》《宝礼堂宋本书录》《藏园群书经眼录》《藏园群书题记》等,亦将书中钤印作为著录的内容之一。

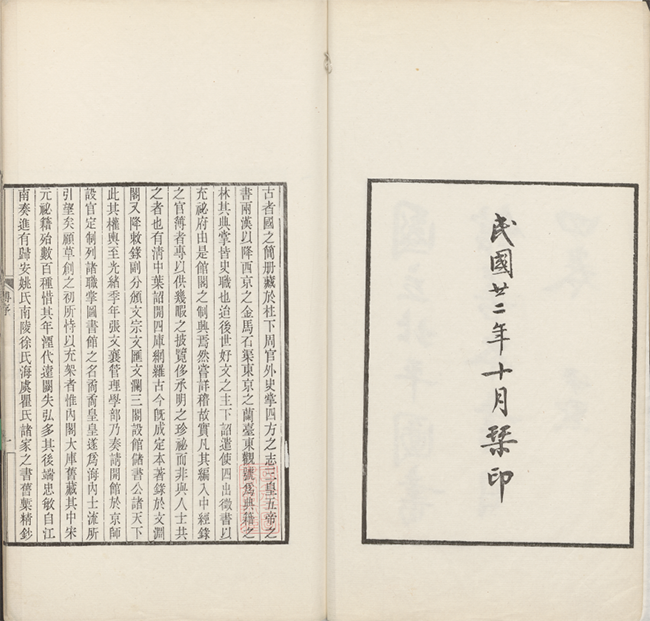

然而,从清末、民国时期开始建立的公共图书馆,古籍书目因种种原因,不再著录印章。在私家藏目向图书馆公藏书目过渡的《清学部图书馆善本书目》中,勉强保留了部分印章信息。紧接着江翰编纂《京师图书馆善本简明书目》,以“简明”为宗旨,率先删除了书目著录中的印章信息。此后夏曾佑所编《京师图书馆善本简明书目》、赵万里编《国立北平图书馆善本书目》,奠定了公共图书馆古籍善本“简明”书目的基础。

所谓“简明书目”,就是只著录书的最基本信息—书名、卷数(册数)、著者、版本,或者再加上后人题识、行款、版框尺寸的书目。赵万里的《国立北平图书馆善本书目》虽无“简明”二字,实际也是简明书目(详见下文)。此后各图书馆所编馆藏古籍书目及联合目录,均为简明书目,但一概不加“简明”二字。非简明书目,则多冠以“书志”“提要”“题记”之名,以示区别。

公共图书馆的古籍书目不收录印章,是有其道理的,这要从古籍目录的性质与功能说起。古籍目录包括简明目录、书志型目录(提要、题记、经眼录),以及图录、图目型目录。前面提到的私家藏书目录(包括《天禄琳琅书目》),均为书志型目录,内容包含了书名、卷数、著者、版本、行款、版框尺寸、题识等基本信息,以及印章、校勘、考释等诸多内容。私家书目的宗旨,是将所藏经典善本的特色与价值,尽可能多地展现出来。当然,私家书目有话则长,无话则短:既有著录、考释字数多达数千者;又有只录书名、卷数、著者,寥寥数十字的,体例不一,随意性较强。

公共图书馆藏书规模远非私家藏书可比,服务对象和功能亦不相同。馆藏书目最基本的功能是财产登记管理,以及提供检索查询之用。一般目录中罗列印章,确有不便(各书印章有无、多寡不一,多者可达数十上百方)。但不著录不等于不重视,至少从赵万里先生开始,对古籍书目取消著录印章的做法,是有补救措施的。

赵万里编《国立北平图书馆善本书目》的同时,确立了一套完整的古籍目录体系,由简明目录、书影(图录)、书志三个部分组成。对此,傅增湘在《赵目》序言中代赵万里作了解释:“今乃拟定体例,将欲辑为书影,录为书志,次第刊布,以便编摩。先成简目四卷授之梓人。”民国二十年(1931)七月至二十一年六月的《国立北平图书馆馆务报告》也提到:“除简目业已告竣付诸木刻外,并由赵万里君编一善本书志,详述每书之版本及收藏源流。已完成全数五分之二,拟次第刊行,以补简目之未备云。”

从《赵万里文集》(冀淑英、张志清、刘波主编,上海科学技术文献出版社、国家图书馆出版社2012年11月出版)中可以看出,赵万里20世纪20至30年代初,撰写并发表了书志、提要、经眼录、题记110余篇,其中均有印章信息。但这项工作仅仅开了一个头,未能延续下去(赵万里50年代虽撰写了数百条善本书志,但主要是为《中国版刻图录》作准备,重点在版本考证,未涉及钤印),馆内也没有其他人来系统地编撰善本书志,赓续著录印章、考究递藏的传统。其他各图书馆大同小异。以致日积月累,随着时代的变迁,在国学日益小众化、繁体字仅为少数人使用的大背景下,近几十年来古籍钤印及递藏关系的考证与揭示,已然成为古籍编目及版本研究者的软肋,于敏中、彭元瑞、张金吾、瞿镛、杨绍和、王国维、张元济、傅增湘等前贤相关著述几成绝学。

上述情况,到大型古籍影印丛书《中华再造善本》出版后,有了一定的改观。《中华再造善本》正续编共收唐、宋、金、元、明、清时期的古籍1341种,撰写提要1341篇,集合成《中华再造善本总目提要》《中华再造善本续编总目提要》出版。在提要的编撰上,编委会充分考虑到印章的作用,要求提要作者将“各该书所钤盖的闲章雅印、递藏关系等,一一向读者作简明扼要的交代”(《总目提要·前言》)。又在“凡例”第六条规定:“本书每篇提要末段印文著录采用原印文用字,图形文字隶定成通用繁体字。”《总目提要》1341篇共著录印章3000余方,并对其中的750余方印章,直接或间接注明印主。这两项均打破了之前的纪录。注明非姓名印章的印主,对读者了解古籍的递藏及版本鉴定,尤为重要。

《中华再造善本总目提要》虽在一定程度上缓解了古籍编目及版本界在印章识读、考释方面的颓势,但著录印章的底本数量不足丛书底本总量的一半,且多数条目著录印文后,便以“迭经名家收藏,流传有绪”一类的文字收尾,不对印章作任何考释。加之数十年来业界对该领域的忽视,积重难返,因此整体效果有限。

为更好地说明问题,特将最近三十年来,著述中有关钤印的疏漏和差错,归纳数例如下:

首先,因大量印章不能识读,或搞不清印主为何人,著者介绍藏印时往往避重就轻,列举数例一带而过,漏掉了大量古籍递藏信息。识读还不时出现差错,例如将明代著名学者王世贞的连珠藏印“贞”“元”误为“鼎”“元”者大有人在,皆因“贞”的篆文与“鼎”字字形相似。

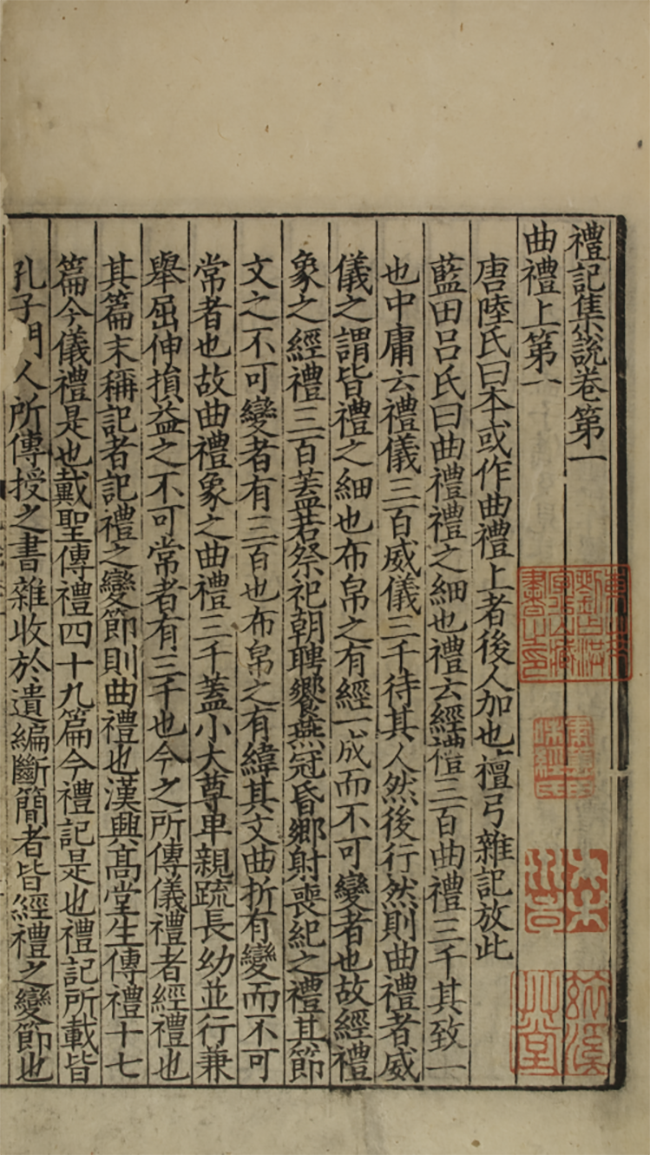

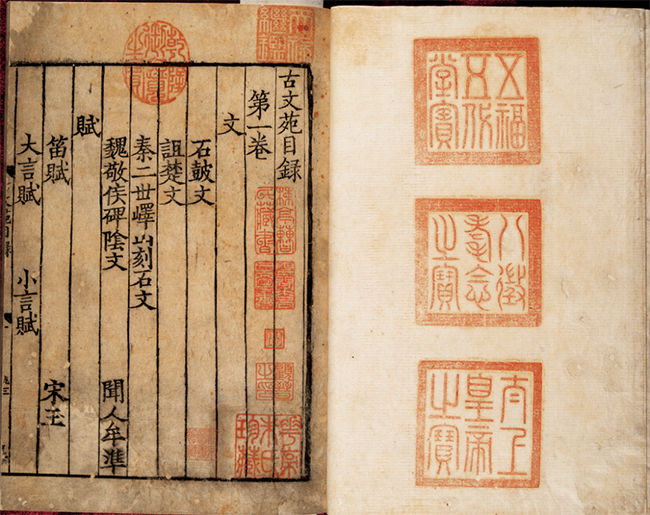

其次,印主张冠李戴的现象,屡见不鲜。比较典型的是对华亭朱氏相关藏印的误解,将朱恩的藏印“华亭朱氏珍藏”归到朱大韶名下。朱恩是朱大韶的伯祖父,系华亭朱氏藏书的创始者,亦为藏书大家,其藏印名目繁多,超过了朱大韶,大致有“华亭朱氏珍藏”“玈溪”“玈溪草堂”“玈溪后乐园得闲堂”“宗伯”“大宗伯”“荣庆堂”“松郡朱氏”“广乘山人”“子孙世昌”等。国家图书馆藏宋刻本《礼记集说》《后汉书》《春秋传》《古文苑》《应氏类编西汉文章》《三国志》《杜工部草堂诗笺》《外台秘要方》《晋书》《资治通鉴纲目》,元蒙刻本《重修政和经史证类备用本草》,上海图书馆藏宋乾道七年蔡梦弼东塾刻本《史记》等,均经朱恩收藏并钤印累累。然而很长一段时间,朱恩及他的藏印却很少有人提及。

再次,著录印章时的一大通病,是不按印主的年代早晚排序,或将同一印主的不同印章割裂开来,与他人印章穿插排列。出现此种情况,多半是撰者对一些印章不知印主为谁。不少藏书家、学者的印章繁多,姓名、字号、堂号、鉴赏等印章经常在一书中混用,最易出错。例如某书提要云:“此书钤有‘三晋提刑’‘臣筠’‘健庵’‘乾学之印’‘昆山徐氏家藏’‘宋荦’等印记。”“三晋提刑”“臣筠”为宋筠藏印,宋筠系宋荦之子,故二印应排在“宋荦”之后。又如某书提要介绍钤印,依次为“百衲”“宋本”“乾学”“徐健庵”“贵池刘世珩假观”“季振宜藏书”“季振宜印”“沧苇”“御史之章”“御史振宜之印”“葱石读书记”“汲古阁”“汲古阁图书记”“毛”“毛氏藏书子孙永宝”“海虞毛表奏叔图书记”。以上印章排列至少有两个问题:其一,“百衲”系袁世凯第五子袁克权(字规庵,号百衲)藏印,不应置于首位;其二,“贵池刘世珩假观”“葱石读书记”均为近代藏书家、刻书家刘世珩(字聚卿,又字葱石)之印,不应分开叙述,排序亦不对。

上述类型的问题比较普遍,因篇幅所限,不予赘述。这种状况对古籍整理、研究和出版工作的进一步发展,十分不利。《考释》的出版恰逢其时,为业界提供了大量详实、有针对性的古籍印章参考资料。

二、《考释》其书

《考释》收录印章6449方,是《中华再造善本总目提要》所收印章数量的两倍多;据统计,涉及印主1388人,翻了近两番。《考释》印章的来源,是《中华再造善本》丛书,原书一些印章因年代久远等,本已模糊,重新印刷后状况更差,因此有些印章已不可识读,加上目前暂未能辨识著录者,推测有400多方。总体上看,《考释》的辨识率已超过90%(《再造善本》共有钤印约7000方)。这是一个非常了不起的数字,而无论古代印谱还是古籍藏印,50%左右的印文较常见,容易辨识,余下的部分,识读难度会成倍增长。

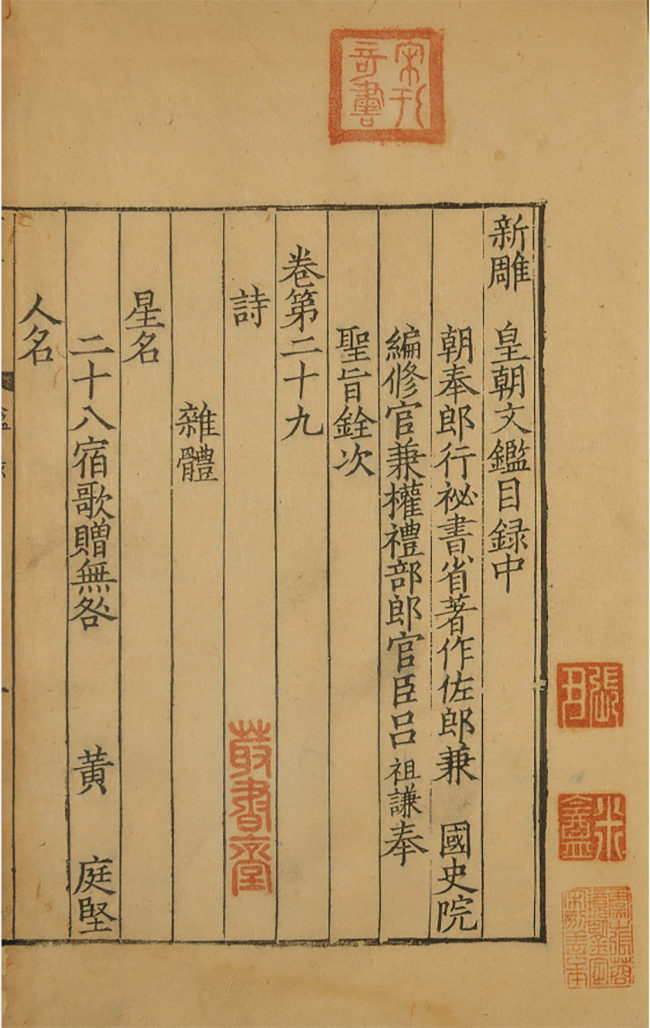

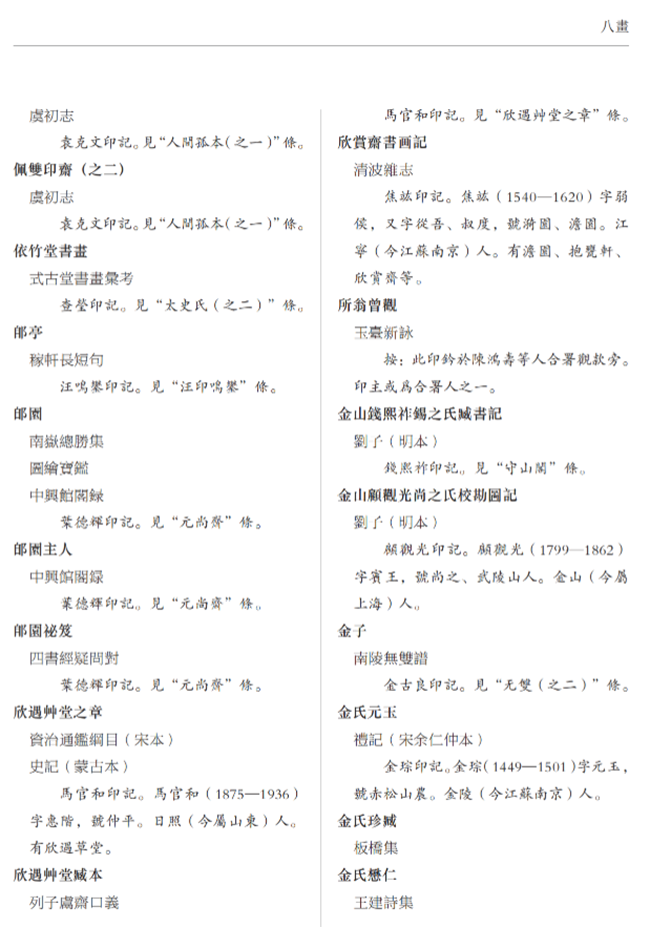

识读印文尚有文字规律可循,要想将古籍中数量巨大、种类繁杂的钤印的印主及相关信息查找出来,必须过目海量的文献资料,犹如大海捞针,难上加难。清代以下古籍书目,著录印章者极少提及印主,《再造善本》两种《总目提要》注明印主的数量为750余方,占著录总数3000方的25%,已属不易。据统计,《考释》中标明印主的印章为5200余方,约占收录总数6449方的80%以上。《考释》收录印章及考释印主数量的大幅增长,对厘清古籍收藏、流转、配补、研究之头绪,具有举足轻重的作用。下面仅以宋刻本《皇朝文鉴》为例,予以说明。

宋嘉泰刻本《皇朝文鉴》,早期的相关著述提及印章不过数方,且不标明印主。《考释》则收录印章100方,印主26家。其中既有常见的藏书家、学者叶盛、吴宽、项笃寿、项元汴、毛晋、钱曾、钱大昕、张蓉镜等,也有较少见的李东阳、李日华、张丑、王掞、杨希铨等。使《皇朝文鉴》递藏、传播、版本(包括配补者和年代)的信息愈加完善。

又,按《考释》所收印章查阅,之前善本书目著录《皇朝文鉴》者,皆谓“序、目录下、卷一至三……配清张蓉镜抄本”。其实序并非张蓉镜抄补。《皇朝文鉴》抄配之序文共有四篇:吕乔年序,嘉泰甲子(1204)沈有开序,嘉定十五年(1222)赵彦适序(跋),端平元年(1234)刘炳序。其中序一首叶有“钱大昕观”钤印,钱大昕(1728—1804)年龄比张蓉镜(1802—?)大得多,故此序不可能是张蓉镜所抄。序四末叶有“颛庵补录”四字题识,钤“颛庵”“王掞”二印。《考释》云:“王掞(1645—1728)字藻儒、藻如,号颛庵、退轩、无住道、西田主人等。太仓(今属江苏)人。有拙修堂、揖山楼。王时敏子。”按年代,此序也不会是张蓉镜所抄。序二、三虽无印章可核对,但笔迹明显与张蓉镜不符。从生卒年及序四题识、钤印看,四篇序文大概都是王掞所配补。

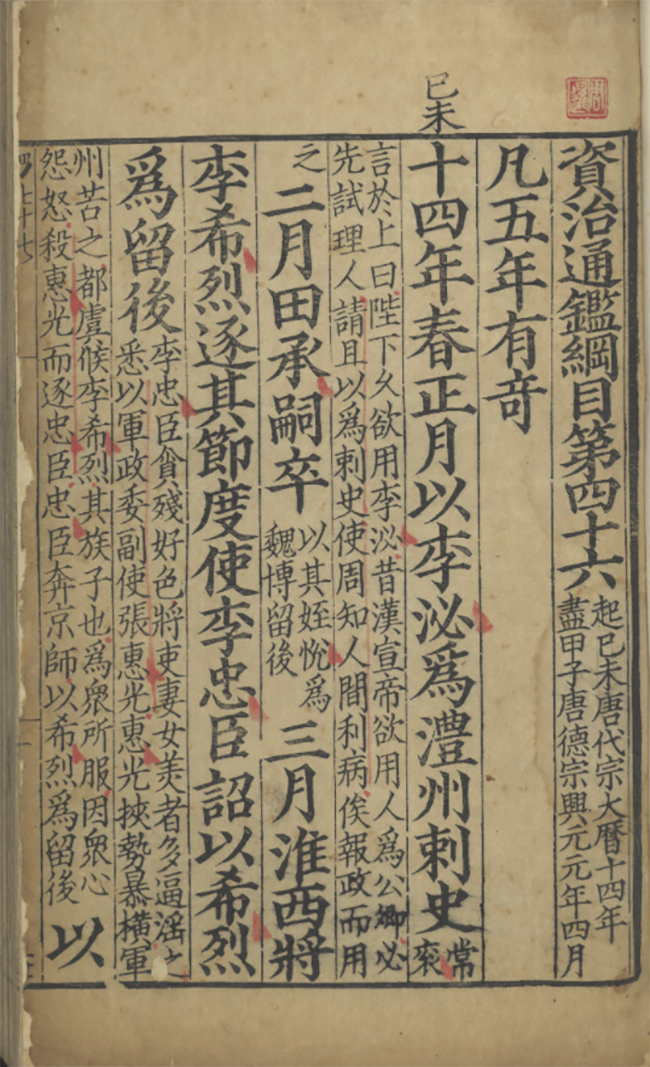

《考释》内容丰富,资料系统,可以通过释文、印主和书名笔画检索查阅所需资料,不但适合日常检索查阅,更可对古籍善本条分缕析,进行系统的考察、研究。例如宋刻《资治通鉴纲目》条目,便揭示出一些隐匿较深的版本信息。

此本《资治通鉴纲目》经周叔弢先生多方搜集配补而成,钤印甚多,其中就有朱恩之印。之前的书目和相关论述,皆未触及。《考释》收录了“松郡朱氏”“广乘山人”二印,并注明为朱恩藏印。更可贵的是,在“广乘山人”印章下,列举宋本《晋书》亦有此印。查《晋书》条目,得知朱恩尚有“大宗伯”“玈溪草堂”“荣庆堂”“华亭朱氏珍藏”等印章。又注曰:“据聂溦萌《〈晋书〉两种宋刻二十七字本的考察》一文研究,《晋书》中朱恩所钤五印,均系由中国国家图书馆所藏别一宋刻本(或为覆刻本)相关钤印页调换而来,时间约在清康熙晚期至同治元年(1862)间。”此条注文非常重要,国图藏两部宋刻《晋书》,其中海源阁藏本中的朱恩五印,系从另一部《晋书》中窜入,因此造成版本系统混乱。见此注文,即可消除误解。

此条目又收录“欣遇艸堂之章”“海曲马氏”两印,注释曰:“马官和印记。马官和(1875—1936)字惠阶,号仲平。日照(今属山东)人。”两方印及注释,解开了此书题跋题写者为何人之谜。《跋》曰:“此乾道壬辰四月刊本也,丁日昌《持静斋书目》有此本。惠皆记。丁卯正月八日。”“惠皆”即马官和。

此前,因不知“惠皆”为何人,几乎所有书目均漏载此跋及两方藏印。马官和,现代藏书家,家藏宋元本及抄校本40种,明清善本240多种,共计6800余册。所藏善本除《纲目》外,尚有蒙古本《史记》、元本《列子鬳斋口义》、《文选》(宋刻六臣注本)等,均收入《中华再造善本》。1928年因其银行业务失败,亏欠公款无力偿还,藏书遂被政府充公,入藏山东省图书馆,这也是该馆第一次批量入藏善本古籍。从印主检索马官和得知:他又有“惠阶校阅”藏印,钤于《列子鬳斋口义》《文选》中。

另外,该条目记载《纲目》卷四十六有一方“周暹”钤印,此印意义非同小可。大部头古籍的印章,不在首卷及末卷,而钤盖在中间某卷,实属罕见。故不少善本书目未发现并提及此印。多年前,我翻检《纲目》时偶然见到此印,因其不合常理,遂下功夫深究一番。终于搞清楚弢翁分四次购置配齐此书,并最终转手潘宗周宝礼堂的曲折经历(见拙文《弢翁配补及转售宋刻〈资治通鉴纲目〉略考》)。《考释》提供的印章信息,可以省却读者大量翻检原书的时间和精力。

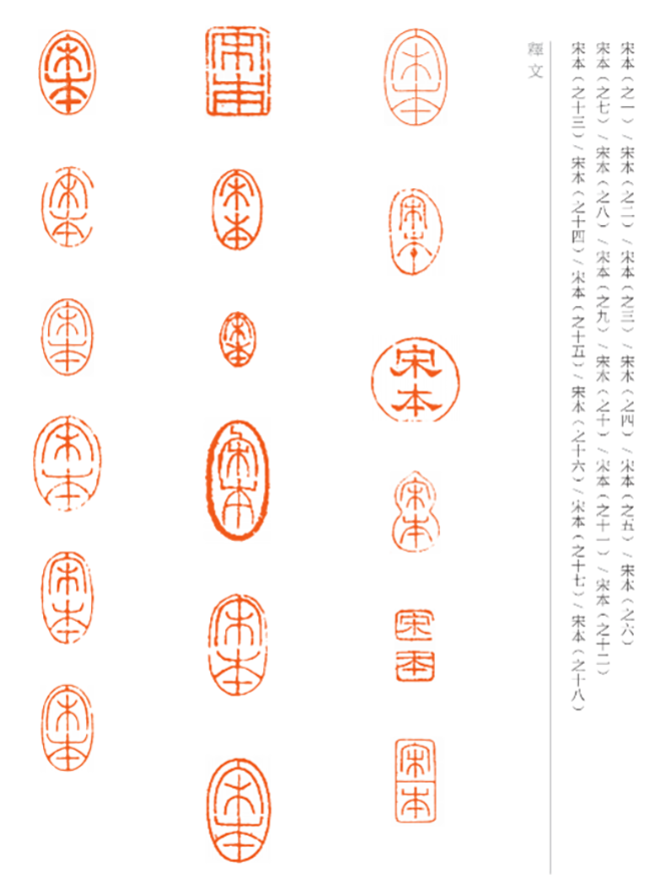

通读《考释》还发现,以往耳熟能详的一些印章,印主往往有多人。例如“宋本”,早先印主仅以毛氏汲古阁、季振宜、汪士锺而著称,《考释》则罗列了多达18方,印主还有顾若琳、胡珽、潘祖荫、丁清度、温澍梁、蒋祖诒等人;“子孙世昌”有7方,印主分别为项元汴、朱恩、周春等人;“子孙永保”7方,分别为项元汴、张蓉镜、甘福等所有;“子孙保之”7方,近似“子子孙孙永保之”的藏印9方等等,不一而足。早期的书目或著述,不乏搞错的事例。

三、《考释》引发的思考

《考释》的两位作者,分别出生于上个世纪八、九十年代,比较年轻,职业是古籍图书编辑,并非专业的古籍编目和版本研究者。但他们却做了此前专业人士未能做到的事情,这是为什么?

回答这个问题之前,再举一个例子:国家图书馆出版社2022年1月出版的《国家珍贵古籍题跋丛刊》(全十八册),从组稿到编辑审稿,再到出书,历经数年之久。该书稿来自多家图书馆,质量参差不齐,问题较多。开印前,国家图书馆成立审校组,集中馆内外学者20余人对书稿进行终审,总审校亦为80后的年轻人,他在终审中发现并纠正了大量差错。但他也未编过古籍书目。

因业务往来,我对《考释》的作者和《题跋丛刊》的总审校比较了解,他们的共同之处是热爱古籍事业,具有较深厚的古文字功底,善于识读印章及古籍中的手书题识(字迹潦草难识者不少)并作出相关考订。而这些,正是做好古籍编目和版本鉴别工作的基础。还有一点,他们是互联网古籍专业平台上的活跃者,善于利用古籍数字化成果,与日常工作相结合,因此取得事半功倍的效果。

回想上个世纪七、八十年代,老一辈学者编纂《中国古籍善本书目》时,复印机都是稀罕之物,要想对照不同馆藏的善本书影,多半要靠脑子记忆和文字描绘。其实能够看到书,已属不易;多数情况下,只能依靠各馆的书目或目录卡片记载。由于条件所限,很多古籍书目只能采用“从目录到目录”的编纂方式,差错自然难免。如今国家大力倡导、支持古籍数字化建设工作,经过多年努力,成绩斐然,已经在古籍整理、出版上发挥出巨大的作用。《考释》便是利用古籍数字化成果的一个成功案例。当然,利用好古籍数字化成果,在浩如烟海的文献中找到所需资料,也是一门学问。《考释》的作者找到了门径,获得了成功。

另外,《考释》的作者,作为“行外人”,客观上也少了一些束缚,受早期古籍书目及相关论述的影响较小,更加注重“目验”和举证的结果。这也是他们能够有所突破的原因之一。

毋庸讳言,早期古籍书目的著录,存在大量遗漏和差错。其原因除当时技术条件较差外,在编目思想和方式上也有所欠缺。对此本文不展开论述,只提两个具体问题:

其一,对所编之书走马观花,没有认真阅读。这是我对数百部古籍逐叶查阅后,得出的结论。书目中出现的许多问题,并无多少技术含量,仅是翻书不够,一些关键信息没有看到而已。逐叶认真看书其实并不难,《考释》的两位作者,在几年的时间中便将1341部善本翻遍,辑出几乎所有印章并加考释,即可证明。

其二,认为遗漏某些信息无关大局。以往的古籍书目(含书志、提要),藏印和题识遗漏的现象比较严重。其中主要的一个原因,就是编目者识读印文及题识落款的能力不够。关于印章,有《考释》为证。关于题识,我用《再造善本》对照某善本书目后发现,凡落款字迹潦草,难以识别,或落款为字号、堂号等,不知真实姓名的题识,均不著录,即使题识就在卷首明显之处。这些遗漏的印章、题识中,保存了大量有用信息,对书的递藏、版本鉴定,关系重大,而不是无关大局。

古籍善本书目是古籍整理、研究最基本的工具书,是选用文献资料的标准器,其优劣与否,直接关乎古籍整理、出版的效率和质量。在古籍数字化取得重大成果的背景下,是时候投入力量,重新修订早期的古籍善本书目了。

说明:本文刊于《古籍整理出版情况简报》2024年第1期。现由作者授权发表。

|