2023“纸质文献保护与文化传承学术研讨会”在初冬的广州华南理工大学召开,上海图书馆文献保护修复部副主任王晨敏在会上做《数字化全媒体时代下上海图书馆的非遗技艺传承推广》主题分享,报告分为殷实基础、灵境石语、乐创未来、艺苑漫步、纸上艺林、素人策展六个板块。

上海图书馆古籍修复专家赵嘉福与王晨敏合影

访学华南理工大学轻工学院国家重点实验室,

求教名师樊慧明老师留念

1、殷实基础

作为国家级古籍修复中心、国家级古籍保护人才培训基地、国家可移动文物修复资质单位,上海图书馆非遗技艺在业内外具有重要影响力,其源泉在于馆藏文献数量大、种类齐,善本、题跋、藏印丰富等特点,上海图书馆是古籍修复技艺及碑刻传拓和拓片装裱技艺二项非遗传承单位。传承代表人物是1961年17岁时入职的赵嘉福先生,他几乎完整亲历了新中国古籍修复、碑刻传拓业的复苏、起步、培育、发展,消沉、坚守,振兴、飞跃的全过程。在上世纪80年代末,赵嘉福先生收徒张品芳和邢跃华,言传身教,倾力传授,如今两位徒弟也已成为业界共知的高手,也使得上海图书馆始终保持南派修复技艺重镇的地位,并传承有绪地使一批年轻馆员、馆外同行成为第四代传人。

2、灵境石语

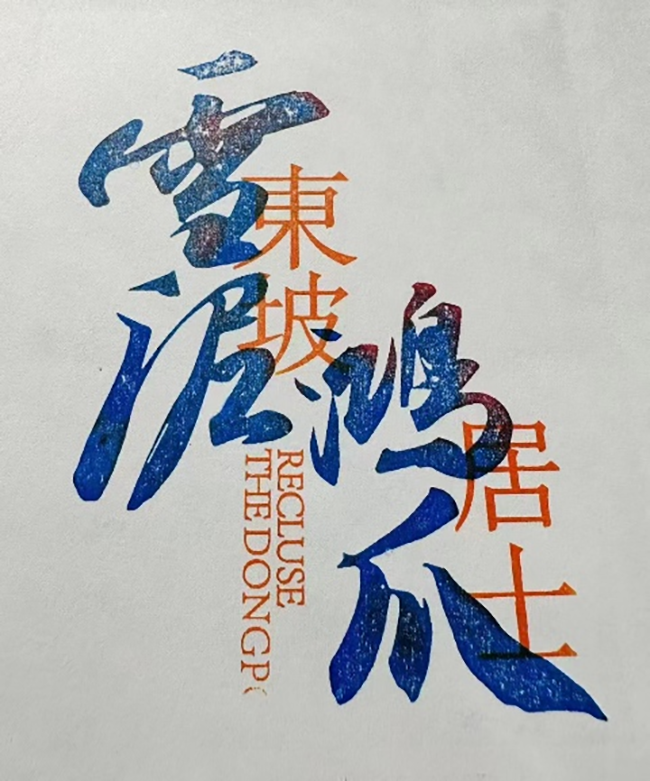

2022年上海图书馆东馆开馆伊始,特别推出“灵境石语”系列——“雪泥鸿爪”全新游戏,以苏轼的生平游踪为线索,通过讲述碑帖背后的行旅故事,使读者领略山水与书法、自然与文化间的互为成就。项目采用游戏的模式,让观众通过互动式体验,走进文献中所描述的历史场景,最大程度上消除读者与文物的距离感,跟随苏轼的步伐,在现代与古典、虚拟与现实相融合的游戏场景中,感悟苏轼交织在山水漫游与艺术历程的人生旅途。该项目荣获由美国博物馆联盟(AAM)与美国国际奖项协会(IAA)主办的2023年缪斯创意金奖。

3、乐创未来

2021年底,上海图书馆与万代南梦宫(中国)再度携手,联合苏州图书馆,举行了“古韵今辉,乐创未来——非遗技艺体验课”。2022年也是本系列项目连续开展的第三年,秉承弘扬优秀传统文化的共同愿景,深化探索社会力量与公共文化服务机构合作模式的突破与创新。自项目发起之初,每一年的主题活动都在前一年的基础上持续创新,不仅实现了辐射范围的扩大,同时不断挖掘非物质文化遗产的深度内涵,探讨中华优秀传统文化与现代生活的连接点,提高大众对优秀传统文化的认同感、参与感、获得感。活动对于体验课程的内容也不断进行大量创新与升级。双方共同协商,精心设计,从“古籍修复”与“碑刻传拓及拓片装裱”两项技艺所涉及的几十道工序中挑选出极具代表性且相对容易操作的步骤构成体验课程,例如,“碑刻传拓及拓片装裱”技艺中的“上纸”“上墨”与“揭纸”环节以及“古籍修复”技艺中的“补洞”与“穿线”环节。每场活动的参与者都肩负着“共同修复一本书”的任务,在现场人手一叶修复完成的仿制书叶将由上海图书馆的修复师们重新装订成书,并与其他活动成果一起在馆内陈列展示。人人成为见证者、参与者和实践者,文化传承才具有真正的活力。通过这一系列的活动让广大群众走进非遗、认识非遗、了解非遗,加入到共同弘扬中华优秀传统文化的队伍中来。从而实现以社会参与为前提,让“陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的目的。该项目在2022年度IPRA Golden World Awards(国际公关协会“金世界优质奖”)中获得传统媒体与新媒体融合类别大奖。

4、艺苑漫步

上海图书馆美术文献馆共设立了书法临摹、书法图像DIY与碑帖修复模拟三种不同主题与不同类型的多媒体游戏互动设施。读者在观展的同时,可移步多媒体游戏开启属于个人的文化邂逅。经电子化的上图馆藏精品碑帖与非遗修复技艺,成为稳定、常驻、易得的线上互动资源。美术文献馆聚焦线下展览与线上互动融合,探索建构沉浸式互动展陈体验空间,利用布置特色主题多媒体游戏设施,拉近读者与古代碑帖展品的距离,实现跨越古代与今世的时空隔阂。同时以从临摹鉴赏、拼贴娱乐、修复体验三维度出发,实现碑帖的可亲近、可阅读。展厅中央区域的“缀玉联珠”碑帖拼贴互动小游戏撷取碑帖中各家精华,如宋拓《九成宫》《争座位帖》《集王圣教序》等碑帖名品,再将不同的笔墨字迹组合成生成特别的艺术形式,如福、对联、印章、祝福语等。以“福”为例,碑帖拼贴游戏程序中为读者提供了包括行书、楷书等字体的8个出自不同碑帖的“福”字,同时提供 4种背景装饰图案,以及2种字体颜色,共生成64种福字创作组合。读者可以依据自身喜好,选择最满意的一种组合生成“福”的样式图片,并下载保存到手机。“缀玉联珠”有别相对侧重于传统书法学习的鉴赏临摹,旨在通过日常生活中较为亲切的图像媒介,例如“福”字、对联等,呈现馆藏名家碑帖的书法字迹;同时以选字拼贴的娱乐性、拼贴成果的装饰性与所生产的电子化拼贴图像的可复制性,拉近碑帖艺术与当代读者的历史距离。读者在欣赏实体展品之余,通过参与趣味拼贴游戏,感受传统书法艺术在多元媒介上的持久生命力与多元化美感。

美术文献馆于展厅外侧设立了“妙手延年”多媒体碑帖修复游戏,在读者结束厅内观展后,以简单的图像配对游戏,将修复用具与修复过程向大众娓娓道来,向读者普及介绍了这门非遗技艺,向其揭示以碑帖为例的传统纸质图文的保存不易,并向背后为这些展品得以光彩呈现的修复工作者的努力致以诚挚敬意,从而唤起读者群体的文献保护意识。美术文献馆与上海新闻广播连线进行了2场美术文献馆的视频导览直播,与《东方艺术长廊》节目合作进行了2场社会大美育的导览录播。这些从另一个侧面反映了社会对于文献保护修复部所属美术文献馆工作的认可。

5、纸上艺林

上海图书馆美术文献馆以馆藏碑帖为基础,自开馆以来策划举办了三场碑帖展览,分别是“石不语——碑帖艺术与建筑文化”“游目骋怀——北宋书家的人文之旅”“斯文不灭——宋代摩崖石刻里的文字风景”。碑帖作为古籍的一部分,具有历史文物性、学术资料性和艺术代表性。读者进入展览现场,不仅可以感受到碑帖中的书法艺术价值,更是可以通过碑帖阅读回到历史现场,感受旧时、旧地、旧人的故事。无论碑帖因何而写下,是叙功记事还是题名记游,是写于龙盘虎踞之地还是仅仅只是到此一游的风景,谁写的又或谁刻的,后世谁又来此唱和,碑帖的背后是一部完整的历史,它带着我们穿越时空,串联起被遗忘的人与事。因此,“碑帖可阅读”对于图书馆的文化普及和传播有着重要的作用,读者通过“阅读”碑帖开始重新关注碑帖的文字、文辞、文化意义,既能获得关于历史文化的知识,也能感受书法艺术的魅力。

6、素人策展

从接受美学的角度来看,策展人作为传达者,读者作为接受者,展览便是两者沟通的桥梁。而当读者成为策展人时,读者可能从接受者的视角为艺术展览带来新的视野和维度。

为使读者有机会近距离接触文物,美术文献馆秉持人民至上的理念,开展素人策展活动。素人在参与策展过程中,对上图丰富的馆藏资源进行挖掘、演绎、表达,以自身的生活经验对文物进行叙事,使文物与人有机结合,焕发出新的生命力。该项目关注读者审美需求、话题需求、知识需求,形成主题馆与读者间的良性互动,生动诠释社会大美育的概念。展览的第一期,美术文献馆与上海市紫竹园中学美术老师俞晓霞合作。展览从中国艺术中的传统颜色出发,结合上图馆藏和学校师生作品,进行一场古籍色彩之美的鉴赏之旅。与此同时,展览结合“国韵秋色——传统色拓印体验”,让读者在传统的基础上,进行艺术创新和个性表达。《倚松老人文集》红色封面、《九成宫醴泉铭》(费念慈藏本)绿色的古锦面板、《王居士砖塔铭》蓝色的古锦面板与学生不同艺术作品中的颜色有着一脉相承的关系,传统艺术中流行的颜色在现代艺术作品中也依旧有着它独特的功能。《古籍里的色彩》文献展希望搭建一个沟通过去与未来的桥梁,让古籍色彩再次与现代社会产生互动,从中找到古代与现代审美观念的共通之处和差异。展览与活动交织对应,构建展览活动一体的开放、动态和可参与的展览模式,积极寻求人民与艺术的对话。作为一项长期项目,后续美术文献馆也将逐步推出更多的素人策展活动,也希望更多的读者能参与到这个项目之中。

7、结语

图书馆非遗推广不仅要结合馆藏,展示出文物之美,更要进行阅读推广,吸引读者,做到展阅一体,通过公众号、主流媒体推送。非物质文化遗产作为中国传统文化的瑰宝,是彰显中国人民智慧及民族文化的重要窗口,数字化全媒体的快速发展也为非遗项目提供了绝佳的传播与推广路径,要讲好中国非遗故事,推动上海图书馆非遗项目向着国际化方向发展。

工作中的王晨敏老师传拓作业,

“修”与“学”是文献保护工作者毕生的功课。

教学相长:上海市教委组织的全市学生职业体验日,

文化传承从小从细着手,

王晨敏老师是位耐心的传播人。

王晨敏

王晨敏,上海图书馆(上海科学技术情报研究所)历史文献中心文献保护修复部副主任,历史文献中心党支部副书记,上海市青年文联会员。2005年起,就职于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)历史文献中心文献保护修复部,师从国家级古籍修复技艺传习所导师、非遗传承人张品芳老师学习古籍修复技艺。2016年起负责复旦大学古籍保护与修复方向专业硕士上海图书馆实践教学辅助工作。2017年起担任上海市信息管理学校特聘教师。曾为“墨彩斑斓·石鼓齐鸣——石鼓文善本新春大展”修复16件拓片,为“文苑英华——来自大英图书馆的珍宝展”中方展品修复《瀛寰琐记》等;为《上海图书馆藏赴闻集成》出版项目修复《劉楊氏赴告一卷行略一卷》等共10册。曾在大陆地区与台湾省分别以简体、繁体版同步发行的《书香两岸》杂志上发表《中国古籍修复现状》文章。曾荣获上海市古籍修复大赛优秀奖、“我与中华古籍”摄影大赛活动专业组三等奖等荣誉。

来源:档案文化学堂

|