编后记

王振良

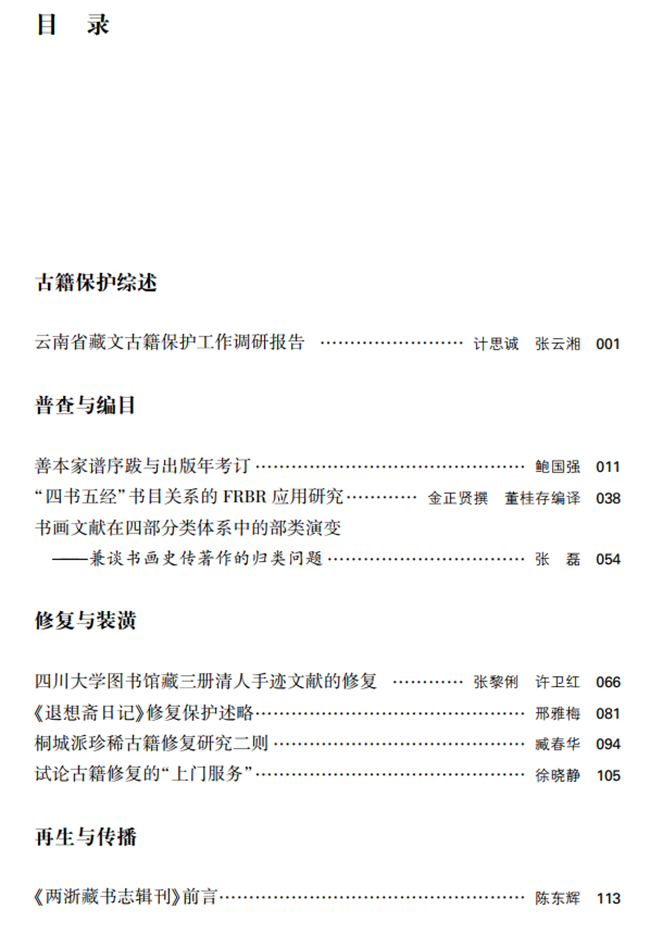

2021年11月,“中华古籍资源库”全面开放,约10万部(件)古籍实现统一检索免费阅览,古籍的传播和利用效率大大提升,保护成果全民共享得到最大限度的实现。在这样的背景下,《古籍保护研究》完成了第十辑的编辑。本辑共刊出稿件17篇,分别纳入10个栏目。

“古籍保护综述”栏目刊文1篇。计思诚、张云湘《云南省藏文古籍保护工作调研报告》统计,云南省现存藏文古籍17000多册(件)。为了更好地开展相关保护工作,省图书馆2020年5月对迪庆藏族自治州藏文古籍公藏单位进行全面调研,通过实地考察与调査问卷相结合的方式,从藏文古籍保护现状、藏文古籍修复成果和保护宣传推广情况、完成课题项目及出版成果几方面,厘清并掌握了保护工作情况,为藏文古籍保护工作深入开展打下基础。

“普查与编目”栏目刊文3篇。鲍国强《善本家谱序跋与出版年考订》认为,家谱序跋与出版年关系密切,但需要分析考订具体情况。家谱的前序、后序、跋文、世系、传记、识语、付梓、告文、谱号、手书及谱外等资料,均可佐证序跋所系年代是否为出版年。在序跋与出版年关系考订中,应正确处理序跋与全谱、修谱与刊谱、谱成与书成、付梓与梓竣的相互关系。这一认知对考察确定家谱出版年代至关重要。董桂存编译的韩国金正贤《“四书五经”书目关系的FRBR应用研究》,以书目关系类型为基础,利用韩国国立中央图书馆网站OPAC系统,抽取2940件有关“四书五经”书目记录作为样本,进行书目关系特性实证分析,同时开展FRBR在“四书五经”上的应用研究,结果显示在关联作品中对原作品进行解说、译注或翻译的频次最多。在“四书五经”FRBR应用方案中,文章建议导入“超级作品”概念并应用RDA规范检索点,同时列举了在630字段以主题标目描述统一标题的范例。此文虽为个案研究,但具有一定普遍意义。张磊《书画文献在四部分类体系中的部类演变——兼谈书画史传著作的归类问题》,通过对历代书目中书画类目的部属调整和收录内容的梳理,明确子部艺术类书画之属的收录范围,认为主要内容应包括与书画有关的理论、史传、品评、著录、谱帖等方面。针对书画史传著作在各种书目中归类不一问题,文章从著作体例和类表设置两方面进行了具体分析并提出解决方案。

“修复与装潢”栏目刊文4篇。张黎俐、许卫红《四川大学图书馆藏三册清人手迹文献的修复》,以四川大学图书馆藏三册清人手迹文献修复实施过程为例,针对修复前、中、后期所遇到的困难及应注意的问题,并结合修复过程中出现的实际情况,探讨了手迹类文献的修复方法与保护措施,并对修复重点和难点也进行了梳理总结,可为同类文献修复提供参考。邢雅梅《〈退想斋日记〉修复保护述略》认为,该日记作为山西学者刘大鹏重要著述,跨度长达半个世纪,内容翔实,史料珍贵。但因破损严重,不能充分利用,修复迫在眉睫。文章记录了日记修复的详细过程,通过对原有装帧形式、破损状况、病害类型、用纸特点及黏合剂使用情况的研判,确定并实践了有针对性的修复方案,对类似情况的古籍修复具有参照意义。臧春华《桐城派珍稀古籍修复研究二则》,针对桐城派女诗人张令仪《蠹窗诗集》、桐城派学者姚鼐编《敬敷书院课读四书文》两书存在的霉蚀粘连、糟朽腐蚀等严重破损现状,经局部加固和整页加托,恢复了书册平整度,文字内容和版框信息也得以较好保留。此项研究对修复霉蚀粘连和酸化破碎严重古籍具有借鉴意义。徐晓静《试论古籍修复的“上门服务”》提出,古籍保护事业近年取得巨大进展,但仍有部分古籍存藏单位不具备修复能力,缺少古籍修复专业人员,因此需要借助外援满足古籍修复和保护的需求。文章以中国书店古籍修复中心近年承接的古籍修复业务为例,介绍了在古籍不便出馆修复情况下开展“上门服务”的过程,并分享了驻场修复的体会和经验。

“再生与传播”栏目刊文1篇。陈东辉《〈两浙藏书志辑刊〉前言》指出,浙江地区藏书志约占近现代全国藏书志总数一半,极具代表性和学术价值。为了给研究者提供便利,特汇辑为《两浙藏书志辑刊》影印出版。文章对收入辑刊的《善本书室藏书志》《八千卷楼藏书志》《皕宋楼藏书志》《抱经楼藏书志》《适园藏书志》《传书堂藏书志》《约园藏书志》《文瑞楼藏书志》《武林妙赏楼藏书志》等九部书的内容和价值,作了简明扼要的介绍。

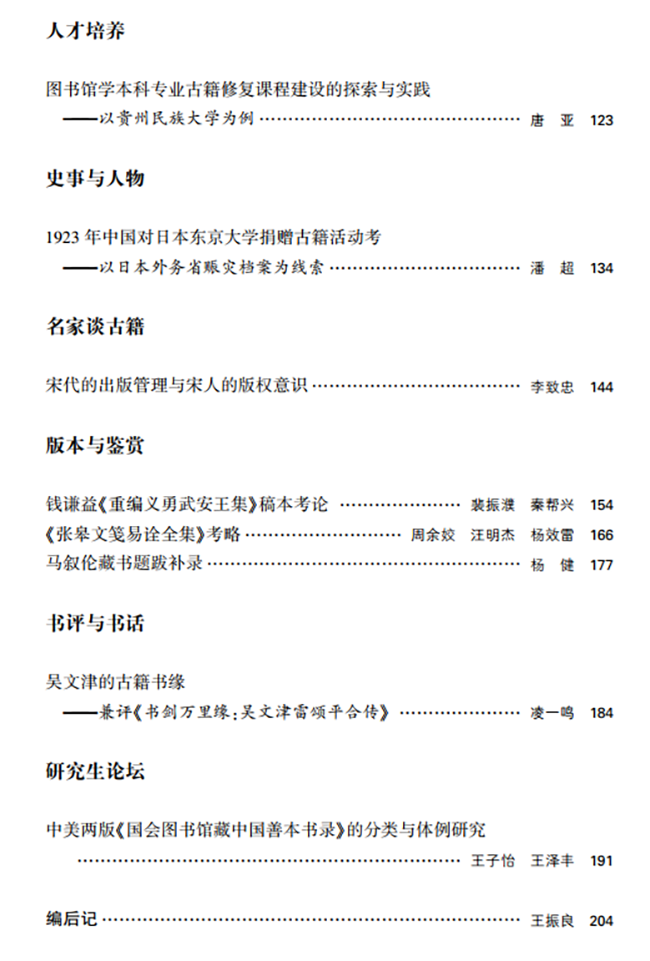

“人才培养”栏目刊文1篇。唐亚《图书馆学本科专业古籍修复课程建设的探索与实践——以贵州民族大学为例》认为,在条件允许情况下,图书馆学本科专业应开展古籍保护教育,而古籍修复课程则是其中重要组成部分。文章以贵州民族大学图书馆学本科专业为例,从教学目标、教学方式、课程内容等方面论述了该校在古籍修复课程建设方面的探索与实践,同时提出切实可行的人才培养方案:传递古籍保护理念,激发学生兴趣;培养专业过硬、人员充足的教学团队;推进教学内容及方法的规范化和前沿化;丰富课程人文内涵,以古籍修复为载体传播典籍文化。

“史事与人物”栏目刊文1篇。潘超《1923年中国对日本东京大学捐赠古籍活动考——以日本外务省赈灾档案为线索》指出,1923年日本关东大地震发生后,中华民国的高校、图书馆、慈善协会及热心人士,向馆藏损毁严重的日本东京大学图书馆捐赠图书15000余册,其中广东筹赈日灾总会所捐7000余册古籍文献价值较高。文章依据日本外务省赈灾档案,复原了中国历史上首次参与国际图书援助事业的过程和细节,有助于我们认知近代以来中华古籍流布海外的背景情况。

“名家谈古籍”栏目刊文1篇。李致忠先生《宋代的出版管理与宋人的版权意识》,在梳理阐释《宋会要辑稿》《宋九朝编年备要》《庆元条法事类》中记载的宋代关于出版管理法律的基础上,举例论述了宋代官、私、坊刻书中体现的宋人版权意识。具体分为三种情况:一是官雕书籍版片许人出纸墨钱赁版刷印,如国子监雕印《说文解字》;二是雕造官署发布雕印某书所用成本,加上赁版费,先行印好,而后出卖,如南宋淳熙三年舒州公使库刊本《大易粹言》;三是私宅刻书出版向监司申请版权保护,如《丛桂毛诗集解》《东都事略》《方舆胜览》等。

“版本与鉴赏”栏目刊文3篇。裴振濮、秦帮兴《钱谦益〈重编义勇武安王集〉稿本考论》通过考察该书稿本提出四点发现:一是该书为钱谦益手稿,钱氏身后由顾湄、陈奂等递藏;二是确定该书始编于清顺治十八年(1661),分为三卷;三是主要文献来源为元胡琦著《关王事迹》与明吕柟著《义勇武安王集》,另有钱氏搜集的正史、杂剧、小说等材料;四是结合明末清初历史背景与钱氏的出处选择,可知其编纂此书不但是为了表明心志,更重要的是想宣扬忠义观念,鼓舞抗清势力的斗志。周余姣、汪明杰、杨效雷《〈张皐文笺易诠全集〉考略》指出,张惠言这部全集作为清代自著丛书,常见题名为《张皋文笺易诠全集》。而从“诠”“注”一字之差出发,进一步发现该丛书还有《笺易注元室遗书》《茗柯全书》等题名。文章考察分析了三种题名的丛书子目及其存藏、刊刻及流传情况,有利于世人了解张惠言之学术,对汉易和清易研究有参考价值。杨健《马叙伦藏书题跋补录》辑录北京师范大学图书馆所庋马叙伦藏书题跋九则并作了笺释。题跋内容涉及马氏藏书来源、购书经历、师友交往等,对研究其生平、交谊、藏书、治学等有一定史料价值。

“书评与书话”栏目刊文1篇。凌一鸣《吴文津的古籍书缘——兼评〈书剑万里缘:吴文津雷颂平合传〉》,认为王婉迪为北美华人图书馆学家吴文津及夫人雷颂平所作的合传以时间为明线,以“情”为暗线,详述了传主夫妇一生经历。本书虽未刻意强调吴文津的学术研究成就,但通过其言行从不同侧面彰显了其学者本色,从而反映出吴氏对北美汉籍收藏、整理、研究事业的卓越贡献,特别是他对沈津先生的引进与任用,直接催生了古籍书志“哈佛模式”的诞生。吴文津先生对美国东亚图书馆事业与中文书籍研究贡献卓越,为学界所公认,堪称北美华人图书馆界的领军人物之一。王婉迪为其伉俪撰写合传后,专门通过姚伯岳教授委托我刊组织撰写学术书评。编辑部成员凌一鸣曾有赴美访学经历,对吴先生学行素怀向往,故请缨承担此任。书评完成后未及刊行,吴文津先生于2022年8月2日以百岁高龄遽归道山。本刊谨以此书评向这位前辈致以深切的敬意与怀念。

“研究生论坛”栏目刊文1篇。王子怡、王泽丰《中美两版〈国会图书馆藏中文善本书录〉的分类与体例研究》,对比研究了20世纪40年代王重民所撰《国会图书馆藏中国善本书录》两种版本:1948年北京大学出版组印行的王重民校订本、1957年出版的袁同礼校订本。文章从分类与著录体例两个层面考察了王著的编纂特点,得出在目录分类和著录体例上,袁订本对王重民原稿均进行了一定程度简化的结论。

行文临近收束,还有两件事必须要谈。

一是天津师范大学历史文化学院考古与博物馆系主任杨效雷教授,今年1月15日突发心脏病辞世,年仅55岁。杨老师不但对天津师大古籍保护方向人才培养和学科建设贡献卓著,而且不惮烦琐多次担任《古籍保护研究》审稿人。十余年前参加“津门读书会”,我与杨老师多有交集。后来虽然见面不多,但于其行藏不时得闻,公认是学术江湖中难得的好人。本辑恰有一篇杨老师与两名弟子合作的文稿,可算作是对杨老师的一点纪念!

二是从下一辑开始,《古籍保护研究》将移至国家图书馆出版社出版。我们极为怀念与大象出版社共同走过的时光,甚至可说没有“大象”的鼎力相助,就不会有《古籍保护研究》的问世。感谢大象出版社前社长王刘纯先生、现社长汪林中先生、副总编辑张前进先生,他们对《古籍保护研究》的出版给予了持续的支持与关照。更要感谢本刊的编辑与校对人员,他们高超的业务水平和严谨认真甚至苛刻的编审态度,使《古籍保护研究》一直保持着很高的编校水准,令我们编辑部全体同仁感佩铭心。

王振良

2022年9月26日