3月19日,由国家图书馆(国家古籍保护中心)、中国文物保护基金会、字节跳动公益共同推出的《永乐大典》公益研学活动成功举办。本文摘选了此次活动中研学导师和小朋友们的心得和感言,在此分享给大家~

一、研学导师感言

研学导师,北京大学历史学系博士 李思成

3月19日,国家图书馆(国家古籍保护中心)、中国文物保护基金会、字节跳动共同推出的《永乐大典》公益研学活动成功举办。我有幸作为此次活动的陪同讲解参与其中。

此次研学活动以《永乐大典》为主题,选择的地点则是位于北京昌平的明十三陵。众所周知,《永乐大典》由永乐皇帝朱棣下令纂修,而将明朝首都迁至北京、亲自选定昌平天寿山陵区的人同样也是朱棣,此外更有《永乐大典》正本埋藏于永陵之中的传言……《永乐大典》与明十三陵有着千丝万缕的联系,这实在是再完美不过的研学地点了。

典籍博物馆门口合影

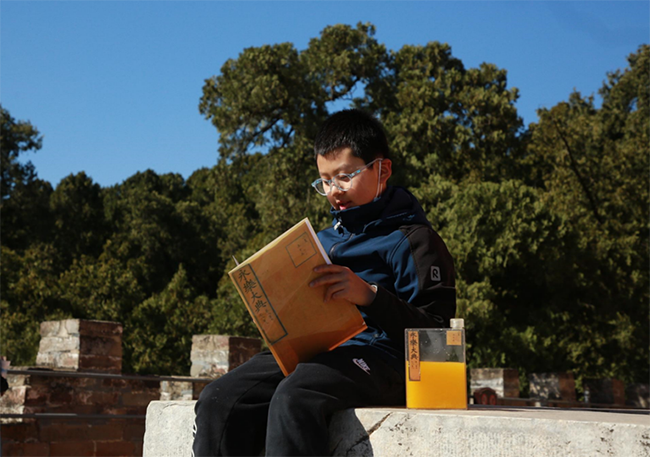

为了能有充足的观览时间,早上8点便需要从国图的东门登车出发,对散居于北京的各个家庭而言无疑是比较早的,何况周六本是中小学生难得可以多睡一些的日子。本以为同学们上车后的路途中会犯困,没想到大家都热情高涨,主办方特意提供的《永乐大典》形制的书夹页和特色饮料更是引发了同学们极大的兴趣,这也使路途中为大家介绍《永乐大典》的基本情况变得非常方便且互动良好。

《永乐大典》文件夹与课程学习单

频频的互动中,同学们的知识储备和好学好问都让我印象深刻。当我提问明朝有十六位皇帝,而昌平只有“十三陵”,是哪三位皇帝没埋在这里时,一位男生毫不犹豫地回答:“是朱元璋、朱允炆和朱祁钰。”不仅准确指出了三位皇帝,说的还是一般人较难记忆和识读的皇帝名字;另一位女生则对定陵的发掘过程了解颇多,知道定陵由郭沫若主持发掘和发掘过程因条件不成熟而造成的种种破坏。对于小学生而言,这种知识多半来自非功利的课外阅读,着实是让人惊喜和惊叹。

在前往定陵地宫的路上,同学们更是频频提问,“只有定陵有地宫吗?”“其他陵的地宫能进去吗?”“长陵埋的是哪位皇帝?”他们从最本真的好奇心出发,问出了易被大人忽略的关键问题。每个问题都值得继续追问下去,十三陵有没有地宫关系到古代陵寝营建制度,地宫是不是能进反映出现代考古发掘与保护的进步历程,十三陵各自如何称呼的背后则是古代皇帝的庙号、谥号、年号、陵号等一系列不同的称谓……爱因斯坦有云:“我没有特别的天才,只有强烈的好奇心。”诚哉斯言,相信诸位同学如果能保持这种旺盛的好奇心,一定能在求知求真的道路上探索得更远。

解析明十三陵之定陵

解析定陵陵寝制度

去到十三陵,一个绕不开的话题是古代墓葬的风水理论。近年来随着一些小说、影视作品的大火,客观上普及了一些古代文化知识,但也加深了“风水学说”的神秘色彩。对于中小学生而言,也可能产生误导。因此我在讲述过程中,特意强调风水学说的本质是古人生产生活中总结出的地理学经验,如墓葬处不能有地下水源,否则墓穴会受到浸泡;不能遇到花岗岩层,否则施工难度会极大等等。在此基础上,古人又不断附会出种种玄学含义,形成了风水学说。随后以长陵为例,通过地图为大家说明了其大致风水格局。

讲解之后,同学们又展现了非常强的举一反三能力。当问到十三陵中哪一座陵不满足前述风水格局时,一位同学飞快抢答:“思陵。”确实如此,崇祯皇帝朱由检的思陵本为田贵妃墓,明朝灭亡后朱由检被草草安葬于此,后来稍加修葺,便成为了十三陵中最后一座,也是最简陋的帝陵,它所在的位置自然是不满足帝王陵寝风水格局的。

解析长陵祾恩殿

就我个人而言,我所学的专业是明史,对于考古学就完全是门外汉了。所以进入定陵地宫后,便由对此更为熟悉的老师代为讲解。参与活动的家长中更有对古树保护颇有心得的老师,为大家介绍了长陵祾恩殿内金丝楠木的生长过程和周期,当下保护森林的必要性。对我来说,这次研学同样也是一次难得的学习机会,所谓“三人行必有我师”,研学之中大家相互交流,各取所长,这是单纯讲座等形式所无法具备的,也是研学的独特魅力之一。非常期待主办方将研学活动持续开展下去,也祝系列研学活动越办越好!

圆满结束本次研学之旅!

二、小观众的研学感言

01

俗话说得好:“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”这两句诗就出自颜真卿先生的《勤劝学》,主要就是让我们好好学习,天天向上。

为什么我要提起这句诗呢?3月19日,中国国家图书馆举办了以《永乐大典》和明十三陵关系为主的研学活动,我很幸运加入其中。

路上,我们先听了李思成叔叔和国图的老师为我们讲解《永乐大典》。很快就到达了第一站——定陵。在那里,我与许多小伙伴一起,边走边听李思成叔叔为我们讲解定陵的故事。不知不觉,我们就来到了定陵地宫的门口。我不明白什么是地宫,就悄悄问:“妈妈,什么是地宫呀?”妈妈却笑而不答。我见妈妈不回答,又怕失联,只好赶紧跟上大部队进入了地宫。刚进地宫时,我的眼睛带上我的好奇心,左顾右盼,总希望能看到《永乐大典》之类的些许文物,但是映入眼帘的竟然是一道菱形的“石门”。我惊呆了,茫然地跟上其他人,继续深入地宫。谁知,进了地宫之后,竟然换了一个讲解老师!后来,听了老师的讲解,我知道了地宫就是埋葬皇帝的地方。而那道菱形的石门,便是“金刚墙”。据说,当年听了郭沫若先生以及另一个老先生的建议后,开始挖定陵的地宫,挖着挖着,他们挖到了一块石头,上面写着:“此处距金刚墙十六丈。”果然,又挖了好久之后,真的挖到了“金刚墙”!因为是头一次挖地宫,他们内心都有一些胆怯,于是抽了最上面的一块砖头,扔了只鸡下去探路,有人在上面照着。只是,里面照不到的地方太多了,所以基本没什么用。他们就一块块地抽砖头,直到抽完为止。后来因为挖定陵地宫损坏了很多文物,就不再挖地宫了。

定陵看完了,我们的肚子也都开始咕咕叫了。于是,我们就去一家春饼店吃了春饼。春饼真好吃呀!

很快,来到了第二个研学点——长陵。长陵是永乐皇帝的陵寝,与定陵几乎一模一样,只是地上建筑保留得多一些,且没有挖地宫!长陵因为没有了地宫,所以观看的时间也大打折扣。但是我们看到了永乐皇帝的大帝的像,还有60根高大的金丝楠木柱子。

真没想到《永乐大典》竟然还与明十三陵有关!可是,仔细想想,《永乐大典》不就是明朝永乐皇帝让编撰的吗?

此次研学活动真是让我收获满满呀!真心希望以后还能参加!

02

妈妈告诉我这个周六一早我们要参加国家古籍保护中心组织的《永乐大典》公益研学游。我听了之后十分兴奋,赶快问妈妈:“这个研学游活动都有什么好玩的呀?难道还是去国家图书馆看《永乐大典》的展览吗?这个展览我都看过啦!”妈妈摆摆手说:“当然不是。这次是去游览与《永乐大典》关系特别密切的长陵和定陵。”

第二天,我把这个喜讯告诉了我们班的明史小专家薛达。他告诉我长陵、定陵分别是明成祖朱棣和万历皇帝的陵寝,而定陵还有开放的地宫,里面有好多有趣的东西。我听了之后,更是期待这次活动了。活动的前一天晚上,我激动地难以入眠。

盼望的周六终于到来啦。一大早我就催促妈妈早早出门,赶到国家图书馆大门,乘坐大巴车和其他小朋友一起前往十三陵。在车上,一位明史博士后李老师,为我们讲解了明十三陵和《永乐大典》的趣事。李老师说《永乐大典》是明永乐年间由明成祖朱棣命大臣编纂的一部类书。《永乐大典》有“永乐正本”和“嘉靖副本”。“正本”不知去向,而现在留存在世的“副本”也仅剩下800多册。

到达定陵后,一位女老师一边带我们进入地宫,一边介绍地宫发掘的曲折过程。我深深惊叹于地宫建筑的精妙。古人竟然能在如此深的地下盖起这么大的宫殿。在地宫的后殿,我亲眼看见了薛达提到的万历皇帝和他两位皇后的红色巨大棺椁、雕刻精美的汉白玉宝座和座前放置长明灯的青花瓷大缸,真让我大开眼界!古代劳动人民的智慧让人赞叹

下午,李老师带着我们游览了长陵。在这里李老师不仅向我们详细讲解了长陵圣号碑的历史渊源,还告诉我们古代的皇帝不仅有庙号,还有谥号、年号。比如朱棣最初的庙号是太宗,后来又改为成祖。他的谥号是文皇帝。永乐是朱棣的年号,《永乐大典》就是因此而得名。而长陵让我印象最深的就是祾恩殿内比故宫太和殿还多的楠木柱。每根楠木柱,直径都有一米多,高十二三米,足足有六十根!真难以想象在没有大型机械设备的古代得花费多少人力和物力才能建造这么宏大的殿宇!祾恩殿还陈列了明代皇家的服饰和众多文物,最出名的就是定陵出土的皇家编织而成的金冠。通过李老师对祾恩殿展品的介绍,我直观感受到了书里描述的古代帝王的奢华生活。

不知不觉这次研学游接近尾声,合影后我们踏上了归程。真希望还能跟老师们再次游览十三陵。这次活动不仅让我沉浸式体验了明代历史,也让我对国家图书馆的《永乐大典》展有了更深的了解,更让我为拥有中华悠久灿烂的古代历史文化而自豪。

伴随着春日的微风,小观众们开启了一场久违的线下研学活动,通过走进明十三陵,与《永乐大典》以及身后的历史人物展开了一次深远的对话。无论是古籍还是历史,都是记录传统文明和优秀文化的重要载体,也是取之不尽、用之不竭的智慧源泉。相信通过本次活动,小观众们能够更加珍视我国宝贵的文化典籍,更好地走近典籍、尊重典籍、阅读典籍,感受传统文化给我们带来的无限魅力。