上海图书馆馆藏珍贵古籍《瀛环志略》修复项目,是上海图书馆首个有社会力量参与和支持的古籍修复项目。2021年,中国文物保护基金会与字节跳动联合建立“字节跳动古籍保护专项基金”,并与国家图书馆(国家古籍保护中心)三方联手,在古籍修复、人才培养、古籍活化与数字化等方向开展深度合作。2022年3月,上海图书馆参加中国文物保护基金会字节跳动古籍保护专项基金“九家国家级古籍修复中心古籍修复项目”,以探索新的古籍修复和保存模式,并取得丰硕成果。

一、《瀛環志略》

近代史开眼看世界第一书

上海图书馆藏古籍《瀛环志略》,作者为清朝名臣、学者徐继畬。徐继畬,号松龛,乾隆六十年(1795)出生于山西,道光六年(1826)中进士,历任两广盐运史、广东按察史、福建布政使等。1864年,任总理各国事物衙门大臣,1873年逝世。《瀛环志略》是他最著名的代表论著,撰写于1844-1848年间。内容主要是介绍世界地理、风土人情、政治制度等。为中国最早自编的两部世界地理著作之一,于1867年成为京师同文馆教科书,对中国当时的思想界以及后来的资产阶级维新派产生了重大影响。

上海图书馆所藏此版本为清道光二十八年(1848)刻本,首次刊刻于福州,是馆藏最早的一个本子。

二、修复攻坚

采用新思路、多维度探索

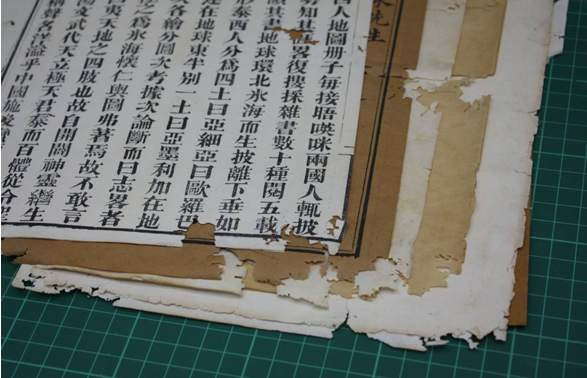

《瀛環志略》原书共六册,破损病害情况主要包括:虫蛀、磨损、污渍、撕裂、老化及变色现象,部分出现了黄褐色氧化斑。书籍整体可能因受潮而不平整,书头和书脚呈波浪形,书口和书背除有波浪形之外,还存在书叶参差不齐的现象。情况复杂,修复难度高。

项目组成员讨论制定修复方案

修复团队对古籍破损状态进行分析研究,编制修复方案,确立技术路线。首先进行纸张纤维取样分析、色度测试、纸张PH值酸碱度测试等定量测试分析,尽力做到修复过程科学、定量、可逆。且为保证珍贵古籍文物安全,脱酸过程中采取了预修复,决定最终实施方案。

确认修复方案后,恰逢上海疫情暴发,上海图书馆古籍修复技艺传习导师张品芳与青年修复师吕迎吉、陈茜、张舒组成的项目修复团队,克服了因疫情造成的时间紧迫以及修复中的诸多困难,通力合作,最终成功达成修复目标。

整个修复过程遵循“整旧如旧”的原则,修复流程规范化,数据科学化。修复环节引入了纸张测试、纸张脱酸、纤维鉴定等现代科技手段,对古籍用纸做了不同维度的测试。

《瀛環志略》被修复后,整体恢复平整,书口书背平直,补纸颜色协调,纸张强度与柔韧性也得以增加,用天然丝线装订,并配以书签。不仅有效保护了文献,更提升了其艺术价值和审美价值。

《瀛環志略》修复前

《瀛環志略》修复后书影

三、全面提升

奠定未来工作坚实基础

此项目修复难度高、古籍破损情况复杂。为应对挑战,团队由经验丰富的资深修复专家主导、青年修复师共同参与,积累了团队高效合作经验。参与项目的青年修复师表示,由导师带领,合作修复、探讨难题,发现了很多单独操作时容易忽略的问题,大家集思广益,遇到的难题会更高效地得到解决。

同时,在要求技艺水平的基础上,它对修复师熟练使用仪器、科学分析各种数据的能力提出了新的挑战。修复师团队的科研意识得到提升、对数据的归纳总结水平等多方面的科研能力得到锻炼,为今后继续开展研究性古籍专项修复工作提供了坚实基础。

上海图书馆修复团队通过完成此次项目,在传承非遗技艺的基础上与时俱进,使古籍修复技艺进一步科学化、规范化和专业化。并且对上海图书馆古籍修复人才梯队建设具有重要意义。

(转自“图情馆家”微信公众号)