十五周年

从2007年“中华古籍保护计划”实施以来,迄今已有15年,国家古籍保护中心会同全国古籍保护单位在古籍保护工作上取得了丰硕成果。值此15周年之际,国家古籍保护中心邀请各古籍保护单位对15年来的工作成果进行梳理总结,展现各地古籍保护风采,以期促进古籍保护工作迈上新台阶。

2022年4月25日,习近平总书记来到中国人民大学考察调研,并到中国人民大学图书馆(以下简称人大馆)考察馆藏红色文献和古籍的集中陈列情况,察看现代化检索平台和复印报刊资料等数字化学术资源,听取学校加强文献古籍保护利用,促进理论研究成果转化应用等情况介绍。习近平总书记强调:“要运用现代科技手段加强古籍典藏的保护修复和综合利用,深入挖掘古籍蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”习近平总书记考察中国人民大学时的重要讲话精神,为我们进一步推进古籍整理与保护工作,提供了根本遵循和行动指南。

一、 筚路蓝缕 集腋成裘——古籍来源与特色

人大馆是2013年国务院批准公布的第四批“全国古籍重点保护单位”之一。人大馆收藏古籍30余万册,其中善本3300余部,3.8万余册;碑帖拓片4000余张。29种241册图书被收入《国家珍贵古籍名录》。馆藏古籍无论是数量还是质量在全国高校图书馆均位居前列。

中国人民大学(以下简称人大)是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,是中国共产党创办的第一所新型正规大学。人大前身始于1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学。从1937年至1949年,经历了陕北公学(1937-1939)、华北联合大学(1939-1948)、北方大学(1946-1948)、华北大学(1948-1950)四个阶段。早在战火纷飞的年代,图书馆就非常重视抢救和收集古籍,经常派遣工作人员深入战区、敌后区去收集包括古籍在内的图书,可谓创业维艰。人大馆继承了华北联合大学、北方大学和华北大学图书馆的古籍旧藏。这些古籍历经革命烽火,辗转千里,见证了人大馆为赓续文脉而历经的艰辛。以旧藏为基础,人大馆集腋成裘,经20世纪50、60年代采购、有关部门移交和调拨、捐赠,形成现有的古籍收藏规模。

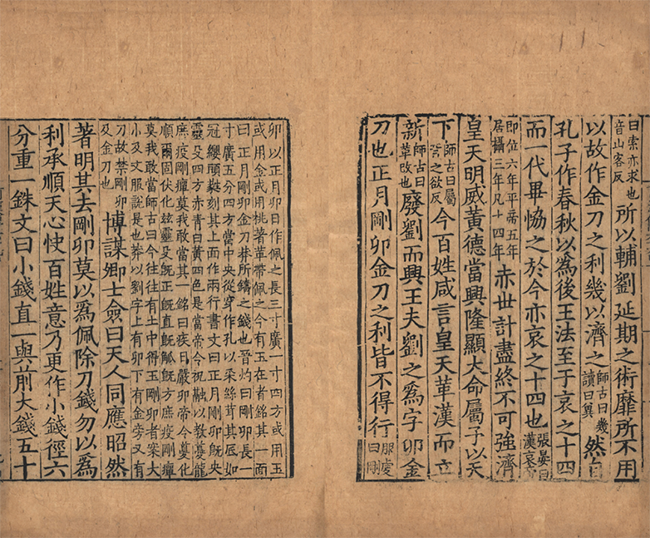

宋元递修刻本 《汉书一百卷》存一卷(卷九十九传六十九中)

值得一提的是,人大馆曾保存、收藏过国家图书馆四大镇馆之宝的《赵城金藏》。《赵城金藏》当年被称为《赵城藏》,4400卷。1942年赵城沦陷之际,为防止藏于县内山广胜寺的稀世珍本《赵城金藏》被日寇劫掠,朱德总司令电令八路军进行抢救和转移。1946年,《赵城金藏》由晋察冀边区政府拨归北方大学庋藏,成为当时馆藏古籍中最珍贵的藏品。时任图书馆主任的历史学家尹达派出馆员张文教专门保管经卷。1949年1月北平解放,根据中央人民政府指令,华北局书记薄一波电令将《赵城金藏》运至北平,交北平图书馆(今国家图书馆)收藏。1949年9月《赵城金藏》移交给北平图书馆珍藏。

《类编标注文公先生经济文衡》存四十七卷

人大馆古籍藏量30余万册,上起南宋,下迄辛亥革命,明清秘籍,琳琅满目,书香致远。善本(乾隆以前)计2800余种,3300余部,凡38000余册。善本中宋元刻本11部,明刻本约占总数的1/3,稿本、抄本150余部。经部270种,史部672种,子部477种,集部1308种,丛书部145种。

人大馆古籍的收藏特色主要为地方志和家谱。地方志收藏丰富,大有一统志、州府志,小到县镇、村志,共计5441部。家谱收藏精良,共130姓380部,其中国内独有家谱150余种。此外还有专题收藏,如朝阳大学藏书、刘半农藏书和张星烺赠书等。

二、 稽古怀初 传承文脉——古籍普查

古籍整理是连接历史与现实的桥梁,作为“存亡继绝”的工作。人大馆以目录整理为古籍整理的基础工作,开启了长期的整理。1978年人大馆复馆后,就开始进行馆藏古籍整理工作。20世纪90年代后期,随着计算机和互联网广泛应用,人大馆开始建设网络古籍目录。2016年,在国家古籍保护中心的指导下,人大馆启动了古籍普查工作。古籍部重新设计了工作流程,部门成员精诚协作,不辞辛劳投入到古籍整理工作中。

古籍普查工作场景图

普查从2016年至2022年,历时六年方得以完成,登记普查数据3.5万余条,合32余万册。普查分为两个阶段进行,2016至2018年,著录善本详编数据3300余条。2018年至2022年,对普通线装古籍(包括民国线装古籍)进行了以六大项为主的登记。通过普查,不仅摸清了馆藏线装图书的家底,还建设了一套完整的、高质量的古籍目录。

三、妙手回春 缀连古今——古籍修复

2011年,中国人民大学新馆启用,古籍的存藏条件得到了非常大的改善。古籍专用书库有四个,面积达980平方米。图书馆为古籍书库配备了恒温恒湿系统、自动灭火系统及报警系统等保护系统。根据古籍安全保护需要,还制定和完善了一系列保障古籍安全的规章制度,并严格执行。

古籍修复工作图

为进一步推进古籍保护工作,2021年2月,图书馆建设了古籍修复室,设有专职修复人员2名。修复室面积60平米,配置有修复台、手动压平机、移动板墙、工具存放柜等基础修复设施,并在恒温恒湿古籍库房设立专门的修复纸张存储区域,为高标准开展修复保护和支持教学科研活动提供了基础的硬件和技术保障。古籍修复室开展了古籍修复、文献学辅助教学、学生体验活动等工作,集文献保护修复、技艺传承、培训教学等功能为一体。修复人员已经修复了《四书人物类典串珠》,历经沧桑的古籍经过妙手回春的修复,再度焕发生机,见证着中华文脉的生生不息。

古籍装帧体验活动图

四、推陈出新 化身千百——古籍利用和展览宣传

2021年人大馆建设并发布了“中国人民大学古籍知识平台”。平台集资源、服务、电子阅览、展览、管理于一体。首先,平台整合了人大馆不同类型及载体的古籍特藏资源目录,包括线装古籍、民国图书、民国期刊、民国报纸、红色文献和新印古籍等,实现了多类型资源的统一检索。其次,平台提供本馆古籍数字化图书的在线阅览,读者对此青睐有加。再次,平台集成了读者服务和展览等多种功能。古籍知识平台面向全校师生乃至全国的人文社科研究人员,提供读者图书预约阅览、互动反馈、在线展览、专题阅览等多种服务。

古籍知识平台主页

古籍数字化是再生性保护的重要方式,也是实现古籍创新性利用的基础。近年来,人大馆陆续开展古籍数字化工作,目前已完成850余种数字化古籍。人大馆古籍数字化实施按需原则,主要以横向项目为依托开展古籍数字化。例如与空军指挥学院合作项目、《朝阳法学》项目、为《广州大典》提供底本的形式而产生了一些古籍数字化资源。此外,还有因影印出版而产生的古籍数字化。古籍数字化工作保护了古籍,让古籍化身千百,焕发新的生机。

人大馆素来重视古籍文化宣传与推广,每年宣传月都举办古籍相关的宣传活动,旨在传承和弘扬蕴含于古籍之中的优秀传统文化。2021年11月,在中国人民大学图书馆微信公众号设立“古籍寻芳”“巧手芸编”栏目,分别发布古籍书志、古籍修复等相关知识。

五、传本扬学 笃行致远——古籍研究与出版

人大馆不仅承担古籍保护和管理的重任,同时还是“中国人民大学古籍整理研究所”的挂牌单位。古籍部和古籍整理研究所一套人马,两块牌子,积极开展古籍整理研究和出版工作,深度挖掘古籍的历史价值和学术价值。目前,古籍整理研究所目前共10人,其中博士3名、硕士2名、本科生5名;正高1名、副高4名。

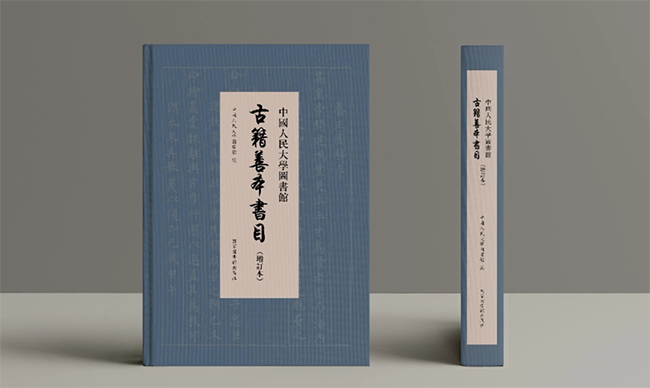

人大馆陆续整理、点校及释译了《奁史选注》(1994)、《历代茶经酒经论选译》(1998)、《柳弧》(2002)和《明万历本养正图解注评》(2010)。影印出版了《明崇祯本楚辞》(2011)、《中国人民大学图书馆藏稀见方志丛刊》(2011)和《中国人民大学图书馆馆藏古籍珍本丛刊》(2011)。编辑出版了《中国人民大学图书馆地方志目录》(1987)、《中国人民大学图书馆古籍善本书目》(1991)、《善本碑帖品目》(1992)。经过近三十年的古籍整理,人大馆又陆续发现了可入善古籍600余种。人大馆决定对善本目录进行了增订,2021年12月,《中国人民大学图书馆古籍善本书目(增订本)》由国家图书馆出版社出版。随着普查工作完成,普查目录也在整理之中,《中国人民大学图书馆古籍普查登记目录》即将由国家图书馆出版社出版。

《中国人民大学图书馆古籍善本书目》

六、承前启后 上下求索——古籍事业展望

人大馆将承前启后,上下求索,在古籍资源建设、古籍数字化、古籍修复保护、古籍研究和出版等方面继续努力。学术乃天下之公器,人大馆将承前启后,上下求索,落实习近平总书记关于加强古籍典藏保护与利用的精神,把古籍工作融入中国人民大学的发展大局,开启古籍事业的新征程。

(中国人民大学图书馆供稿)