01、目录

·版本研究专刊·

专刊导言 郭立暄(4)

《论衡》版本源流考 郑易林(8)

《曹子建集》宋嘉定六年本证伪——曹植集版本系统新证 时鹏飞(25)

赣州本《文选》校者考述——兼论其刊刻年代 佟亨智(36)

周必大编《欧阳文忠公集》宋刻三版考 董岑仕(54)

《乌台诗案》明重编本文献价值平议——以苏轼“供状”的校勘比较为中心 周思成(85)

再论程珌《洺水集》的版本源流 徐阳(99)

《元史》列传部分二次纂修考实 张良(121)

释守仁《梦观集》刊刻与流传考论 李舜臣(146)

《精忠录》初刻本的发现及其编纂与流传 张延和(157)

晚明稀见曲选《乐府遴奇》考 林杰祥(180)

02、内容摘要

专栏导言 郭立暄(4)

《论衡》版本源流考 郑易林(8)

内容摘要: 南宋乾道三年洪适主持刊刻的绍兴府本是《论衡》所有版本的共同祖本。这套书版在宋、元、明三代递经修补,反复印制,影响广泛。根据此版不同时代印本的文本特征,可以推测《论衡》其他版本的来源:明清以后通行的通津草堂本,应该是以元代至元六年宋文瓒修补本为底本刊刻的,它又衍生出《汉魏丛书》本、阎光表刻本以及《广汉魏丛书》本;明代建阳书坊刊刻的十五卷小字本,则以嘉靖元年补版之前的某个印本为依据。具体考察《论衡》绍兴府本的递修细节,有助于厘清该书宋元明各种版本间的源流关系,对异文的是非判断也有裨益。

关键词: 《论衡》;版本;印本;递修本

《曹子建集》宋嘉定六年本证伪——曹植集版本系统新证 时鹏飞(25)

内容摘要: 迄今为止,除去所谓宋开宝七年刻本等赝本,流传有绪、信而有征的宋本《曹子建集》,只有上海图书馆所藏宋刻本和清《四库全书》本《曹子建集》底本所出的所谓宋嘉定六年刻本两种。但是,根据《四库全书考证》所反映《四库全书》底本面貌,以及上海图书馆藏宋刻本、明舒贞刻本、明郭云鹏刻本、《四库全书》本《曹子建集》篇目文字等来看,所谓宋嘉定六年刻本与所谓宋开宝七年刻本一样,都是明嘉靖郭云鹏刻本伪托。证伪所谓宋嘉定六年本,另外重新比对明活字本、舒贞刻本、郭云鹏本、《四库全书》本等篇目文字异同,不难发现,既有种种说法尽管都十分富有洞见,但是曹植集版本系统仍然有重新梳理的必要。

关键词:《曹子建集》;宋本;辨伪;郭云鹏本;《四库全书》本

赣州本《文选》校者考述——兼论其刊刻年代 佟亨智(36)

内容摘要: 在目前已知文献中,赣州本《文选》是“六臣注” 系统的祖本,其重要性不言而喻。前贤探讨此本刊刻时间时多从刻工、避讳等传统角度入手,而对每卷后所列校对、校勘、覆校者之衔名缺乏关注。参阅地方志、正史、笔记、别集等材料,对赣州本中所列部分校者科举、仕官情况及生平事迹进行考察论证,可知今所见诸赣州本《文选》书板当初刻于绍兴二十九年至三十年(1159-1160)间,且有可能是以“北宋末初刻本”为基础重刻的。对刻本中所署校者或主事官员衔名信息的考察作为一种可行的版本鉴定思路,具有重要意义。

关键词:赣州本;《文选》;版本;刊刻

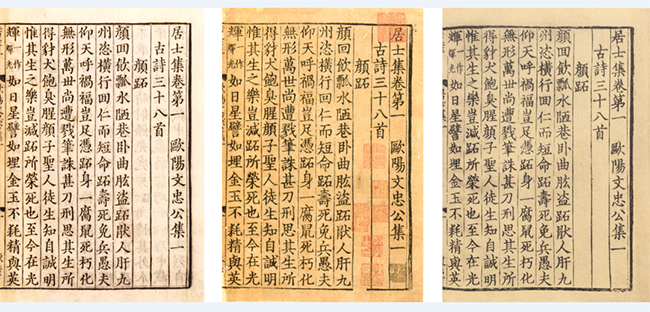

周必大编《欧阳文忠公集》宋刻三版考 董岑仕(54)

内容摘要: 周必大编校之《欧阳文忠公集》一百五十三卷《年谱》一卷《附录》五卷本,对欧阳脩别集整理贡献卓著。通过版本调查和文献考察可以明确,周必大编欧集在宋代共刻三版,包括周必大庆元二年(1196) 吉州原刻本、周必大之子周纶开禧、嘉定之际吉州翻刻本和欧阳脩五世孙欧阳伋嘉定初饶州翻刻本,分别以国图傅增湘旧藏本、国图铁琴铜剑楼旧藏本、天理本为代表。周必大原刻本刊成后不久,就不断通过修版、增刻的方式来完善此本,修版、增刻当不少于四次,而今存的周必大吉州本共有三种印次。存世周必大本最早印本,已非初刻初印本,而存世最晚印本印行之后,尚有修版与增刻,但并无印本存世。周纶本、欧阳伋本所依底本,均为今已不存的经过多次修版、增刻的周必大原刻更晚印本,故二本之中,均添入了佚文、佚简等,而部分欧阳脩文,亦更换版本,校记续有增添。周纶吉州本翻刻时,改换了部分卷行款,在完成雕版后不久,请曾三异校勘欧阳脩孙欧阳恕宣和五年写本,所得校记,以修版的方式添入。欧阳伋饶州本依周必大原刻更晚印本的行款翻刻,刊行后亦经修版。厘清周必大编本宋刻三版情况,对了解明以后欧集源流亦有帮助。

关键词:欧阳脩;周必大;周纶;欧阳伋;江西本

周必大本、周纶本、欧阳伋本《欧阳文忠公集》

《乌台诗案》明重编本文献价值平议——以苏轼“供状”的校勘比较为中心 周思成(85)

内容摘要: 明万历三十六年(1608) 刊八十六卷本《重编东坡先生外集》中保存有一种“乌台诗案”的记录,长期为学界所知,却未经充分利用。近年来,陆续有研究者根据这一明重编本,对“ 诗案”、宋代司法制度和文书行政提出新的解读,并推测这一版本可能出自北宋审刑院奏状,或出自中书门下敕牒、札子,颇具史料价值。不过,仔细校勘比对明重编本和现存的其他《乌台诗案》版本,不难发现明重编本有大量的讹误、删改和阙失,不少异文造成原文意旨的含混,甚至无视原意,妄加删节,厚诬古人,文书用语和体式的删存取舍亦杂乱无章。今日所见之明重编本似非宋刊全帙,且经历了不止一次的转抄和删编,编校者不具备法司的专业立场和严谨态度,不熟悉宋代的司法行政制度和文书体式,更无统一的编录标准和方法。鉴于明重编本这一整体的文献面貌,利用此本研究“乌台诗案”应更加审慎。

关键词:苏轼;“乌台诗案”;《东坡外集》;明重编本

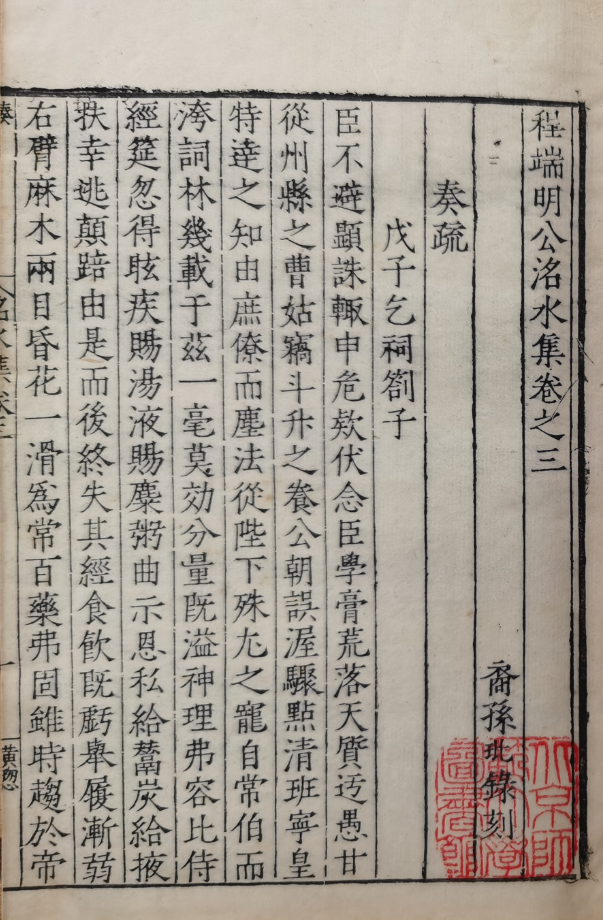

再论程珌《洺水集》的版本源流 徐阳(99)

内容摘要: 程珌《洺水集》是南宋中后期的一部重要别集,现有研究对其文献源流的认识尚有不足,诸多关键环节未得揭示。就宋元时期的编刻而言,是书在程珌生前编集后,至少经历了宋末初刊与元初重辑再刊。关于该书现存版本,公认为善本的嘉靖刊本尚有鲜为人知的初印本,保留了后印本不存的分工录刻者题名与内文漫漶文字。向为学者忽视的北大藏清抄本来源于初印本,而被收入《四库全书》的崇祯本当渊源于后印本。至于前人所谓文渊阁《四库全书》本的校勘“优点”,实则并无其他版本依据,皆为理校,存在误读妄改。

关键词:程珌;《洺水集》;宋集编刻;版本源流

北京师范大学藏嘉靖初印本《洺水集》

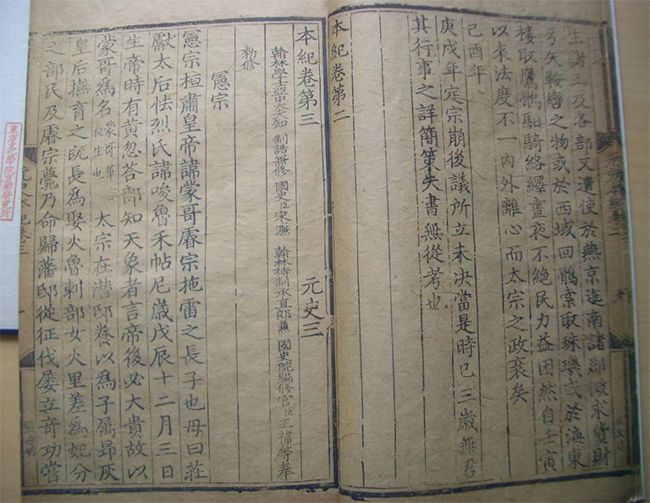

《元史》列传部分二次纂修考实 张良(121)

内容摘要: 《元史》洪武刻本传记部分版心除门目、叶数、刻工、字数等常规项目之外,多见性质不明的数目字;卷首亦存在总卷数与实际卷次“错位”的情况。上述版刻现象具有体系性,绝非手民误植。由于洪武初刻本存世有限,这一情况始终得不到应有重视。本世纪初,分藏于北京大学、京都大学的两部洪武配南监本重新为人所知,上述版刻规律方昭示于外。廓清其性质,有助于离析《元史》列传初修六十三卷及续补三十六卷的分野,并还原各自面貌。《元史》纂修质量向为世人所讥,一传重出、一人多传比比皆是。在区分初修、续纂文本,还原其形成本末基础上,围绕列传部分史源的讨论可以更为系统深入。

关键词:《元史》;洪武刻本;初修;续补

日本京都大学人文科学研究所藏洪武本《元史》

释守仁《梦观集》刊刻与流传考论 李舜臣(146)

内容摘要: 明初诗文僧释守仁的《梦观集》,在明代出现过两种刊本:一种是建文三年刊本,即日藏抄本的底本;另一种是约永乐至天顺年间的抽改本,南京图书馆藏有前三卷。南图藏本在建文刊本的基础上抽改了卷首序文和书末题识,将书前序作者方孝孺易为宋濂,将书末祥耏题识的落款由“建文二年岁在辛巳季春” 改为“洪武岁在辛巳季春”。但研究者不识,误以抽改本为原刊本,以日藏抄本的底本为抽改本,以序作者为宋濂。《梦观集》两种刊本的细微变化,是永乐“革除”建文年号和“禁书令”的直接反映。

关键词:释守仁;《梦观集》;方孝孺;宋濂;“革除”建文年号

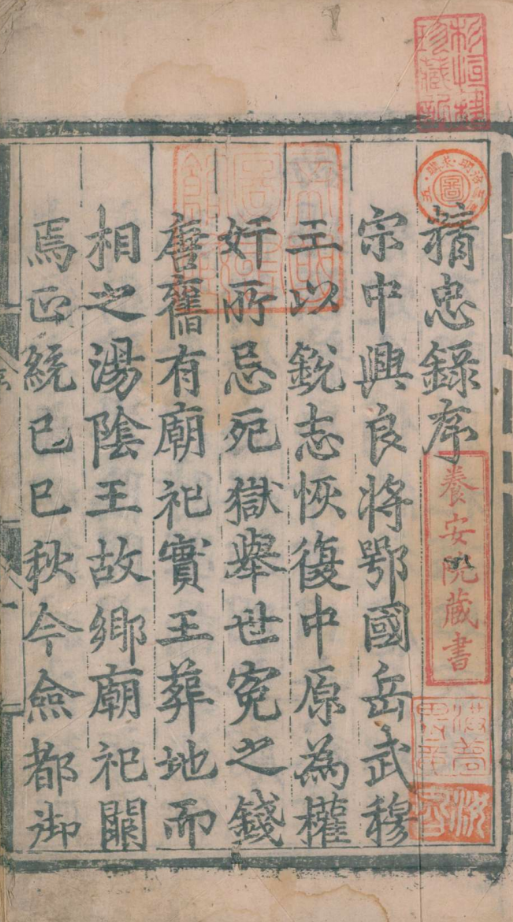

《精忠录》初刻本的发现及其编纂与流传 张延和(157)

内容摘要: 《精忠录》是明朝人编纂的有关岳飞事迹、著述,和身后历朝褒典、凭吊诗文的纪念集,是岳飞祭祀史、事迹编纂史及其爱国精神弘扬史上的一部重要文献。早前在国内和日本仅发现了该书的后期版本,初刻本的发现有助于我们厘清该书的编纂和流传过程。《精忠录》由河南汤阴县教谕袁纯初编于明景泰、天顺年间,编成后未刊刻。成化五年由汤阴知县尚玑在初编本基础上增补后初次刊刻,其中所载岳飞《满江红》词是在纸本文献中首次出现。该本此后历经多次递编重刊,在杭州府官员主持下先后产生成化八年后刻本、弘治十四年刻本和正德五年刻本三个刻本,弘治十四年刻本流入朝鲜后产生宣祖印本、肃宗印本和英祖印本三个铜活字印本。《精忠录》后期版本所见版刻插图等亦有较为重要的文献价值。

关键词: 《精忠录》;《褒忠录》;岳飞;《满江红》;版刻插图

日本国会图书馆藏明成化刻本《精忠录》

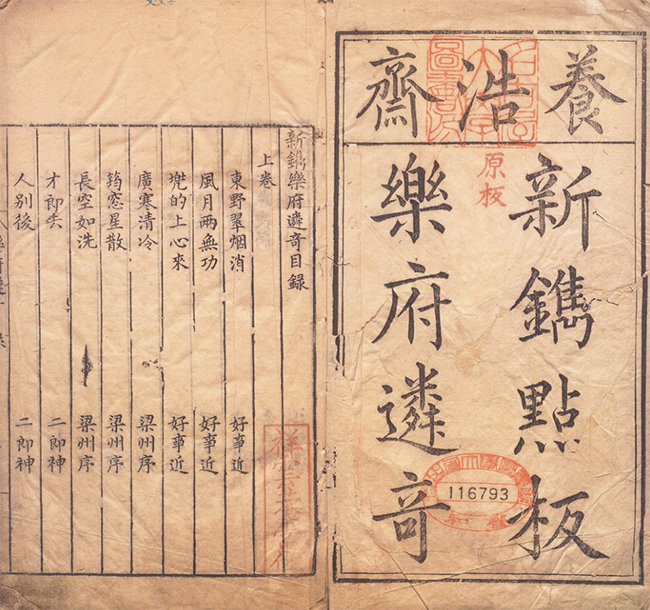

晚明稀见曲选《乐府遴奇》考 林杰祥(180)

内容摘要: 晚明散曲、剧曲选集《乐府遴奇》现有三种版本存世,皆为孤本。日本名古屋大学藏养浩斋刊三卷本,为该书初刻本;四川省图书馆藏崇文堂刊本,为李一氓旧藏,三卷增补一卷,乃据三卷本作删汰增补而成之重编增补本;国家图书馆藏《乐府争奇》,三卷增补一卷,今残存上中二卷,内容与四川省图书馆藏本相同,为其翻刻本。书中存有佚曲共七套,未见其他曲选收录;另存有不少稀见之曲,与其他曲选所录者有颇多异文,可供辑佚、校勘。该书刊行于万历后期,通过其编选特点与版本流变,可以窥见此一时期戏曲选本之编纂存在“求奇”与“尚雅”的审美取向。

关键词:《乐府遴奇》;《乐府争奇》;养浩斋;崇文堂;曲选

日本名古屋大学藏《乐府遴奇》

03、专栏导言

上海图书馆 郭立暄

在中国历史中很长一个阶段,雕版印刷是居于主流的出版方式。从清朝后期开始,出版经历了印刷方式的根本性变化。大概到二十世纪初,石印本、排印本等现代版本已占有可观的市场份额,大有与雕版印本抗礼并逐渐取而代之的势头。这就产生了一个问题,中国那一代古籍研究者的阅读和写作,在多大程度上受到了这种印刷方式变化的影响。

一

在铃木虎雄《黄叔琳本〈文心雕龙)校勘记》的绪言中,记录了这样的场景:大正乙丑(1925)春,京都帝国大学文学部,铃木教授带领年轻的斯波六郎、吉川幸次郎共同研读《文心雕龙》,并校勘诸本,相互讨论。他们所持的是中国的古书版本,其中有敦煌出土写本;刻本都使用真正的原刊本,有明万历刊杨升庵批点本、清乾隆刊黄叔琳注本、道光刊纪昀评本等。这一场景极具亲切的画面感,让人几乎忘记一个事实,即我们的邻国日本同样经历了从雕版向现代出版方式的转型。

与铃木教授大致处于同时代的一些中国学者,他们于上世纪二十年代左右开始学术生涯,至五、六十年代进入成熟期,出版代表著作,并在此后风行海内外,成为经典。近年学界对之重加检视,发现了一些具有共性的面向:比如,范文澜先生《文心雕龙注》(出版于上世纪三十年代,五十年代又修订出版)声称以清乾隆刊黄叔琳辑注本为底本,李平考定其所据实为民国扫叶山房石印本,出自粤中翰墨园翻刻纪昀评本(《范文澜注“张衡怨篇”句辨析》《井冈山大学学报》社会科学版2018年第3期)。王佩诤先生点校本《龚自珍全集》(出版于上世纪五十年代)声称依据清道光三年龚氏自刻本《定盦文集》、吴本、朱本等,樊克政考定王氏实未见过龚氏自刻本(《中国近代思想家文库·龚自珍卷》导言,中国人民大学出版社,2015年),并从文中错字推测,王氏盖以上海国学扶轮社排印本为主体底本。陈奇猷先生校注《韩非子集释》(出版于上世纪五十年代)自称使用了宋本及许多元明版本校勘,其中所举宋本固不可信,所举明赵用贤本与《管韩合刻》本两种,更为识者传作笑枋,张觉已予说明(《陈奇猷<韩非子新校注>伪校伪注初揭》《中国文化研究》2005年第1期)。

上述几位学者论著的共同问题在于,他们都没有真正使用过自己声称的早期版本,而以民国的新出版本代替。换言之,受现代出版方式变更的影响,他们的学术研究在某种程度上已脱离了古籍印本实物,主要依靠新出版本。这固然是受他们所处之时代阅读条件的影响,但也由于这些二手、三手乃至四手本子的连累,使他们的著作出现了不同程度的错误。

除这些学者之外,其实还有更多例证。重审那一时代某甲先生的著作,有时会拔出萝卜带出泥,发现某乙、某丙先生也有同样的问题。如果范文澜先生是这样,王佩诤先生是这样,陈奇猷先生是这样,那么,就不能将其归结为个人的工作习惯,而更可能是在一代人中具有相当普遍性的整体倾向。这样说,丝毫无损于我们对前辈的敬意,事实上,前辈的经典著作至今仍是从事研究不能绕过的起点。但这种旧有习惯,又确实对古籍整理研究产生着负面影响。更晚一辈的学者,已不再矜夸底本。他们在版本使用上,往往尽量采用习见易得的品种,有时明明存在早出更完美的刊印本,也不愿意去花工夫访求。一个有意思的现象是:过去图书馆古籍使用卡片检索,同一版本有几个所谓复本便有几张卡片,前后相衔。阅读某些研究者的著作可知,其利用的往往只是第一张卡片著录的本子。一位以古书为职志的学者,如果是以这样马虎的态度对待雕版印本,那么他的学问到底能做到什么地步,是需要打个问号的。

令人欣喜的是,近几年来,上述状况有了很大改观。这种改观可归纳为四点:(一)从工作态度上说,研究者是真的去阅读古籍,而非用代替品;(二)从考察范围说,研究者会以全球视野,充分调查国内外各公私机构的藏本,而非只关注一馆之藏;(三)从方法步骤上说,对于古书版本,研究者是比对着看,而非拿出一部印本,便置所谓复本于不顾;(四)从研究目的上说,他们推求印本,是希望借此破解文本的整体源流,而非仅仅排比刷印早晚。《文献》本期专刊推出的论文,正可以体现出这种研究风气的转变。

二

本期选入“版本研究”专刊的十篇论文,采用方法不尽相同,内容都有新意,可谓各擅胜场。其中四篇采用了传统的文史考订方法,其中或涉及思想文化研究,均能落到实处:

时鹏飞考定《四库全书》所据《曹子建集》底本实为明嘉靖郭云鹏本,《提要》所称之“宋嘉定六年本”系伪本。曹植集宋版,除上海图书馆所藏一种存世外,韩国学者朴现圭先生依据目录提出尚有三种,其中所谓开宝本与元丰万玉堂本两种,已经蔡敏敏博士证为赝本,而对第三种——“宋嘉定六年刊本”——学界犹信其真。时君的发现,为这一悬案划上了句号;

宋赣州州学刊本《六臣注文选》的刊刻年月,郭宝军先生《宋代文选学研究》有说,佟亨智从赣州本各卷尾题之后所列州学校者履历入手,确定刊刻年月,结论虽与郭说接近,而解法另辟蹊径,可为版本考证提供多一种方法;

周思成对明万历刊本《重编东坡先生外集》中“乌台诗案”记录重加检视,其目的在于反思近年学界对重编本定位的过度拔高,再次重申了一切文史研究都要以可靠的文献为基础的朴素真理;

张延和从日本国会图书馆觅得《精忠录》最早的明成化刊初编本,与安徽图书馆所藏重编本比较,在石昌渝、大塚秀高、涂秀虹等学者的研究基础上,提出初编本与重编本的区别在于承载祭悼的地区重心发生了转移,从文化史的角度重新解析了该书的版本系统。

另外六篇,与古籍印本相关。第一篇是利用“印本思维”来推求古书编纂过程的:张良利用北京大学与日本京都大学所藏之明洪武刊定本残帙,考察列传部分版心下方看似“错位”的卷数,还原出初编本的卷次;又从《隐逸传》《良吏传》等传记的排版方式分析入手,尝试复原出初编本的面貌。《元史》列传部分为何存在令人难以理解的混乱、重复等缺点,本文提供了一个全新而合理的思考角度。

其馀五篇,偏重于厘清长期困扰学者的版本源流问题。传世之王充《论衡》,皆源自宋乾道三年绍兴府刊本。日本宫内厅书陵部所藏宋本与通行之三朝版究竟是一是二,学者曾有意见分歧。三朝版递经修补,多为元、明补版,少量幸存的原版也因漫漶导致字形严重走样,容易被认为与前者是翻刻关系。郑易林在通校全书的基础上,准确判定二者系同版,并以此为起点,指出明通津草堂本系统诸本及明刊十五卷小字本的底本为三朝版中某一阶段的具体印本。周必大编《欧阳文忠公集》宋代有三刻,每种版本又有修补增益,可分为多种印本。董岑仕从印本之间的差异入手,使此书自宋庆元至明永乐间的文本递传关系得以厘清。此前学者只完成了欧集明永乐以下部分的版本梳理,董君的研究与其适相衔接,二者相合,可绘制出欧集版本流变的完整图景。徐阳、林杰祥、李舜臣在研究展开之前,先对传世印本作了竭泽而渔式的调查,争取充分掌握情况,也都取得了可喜的突破。

上述五篇论文,作者不约而同地采用了刻印结合考察的方法,追寻文本的脉络。也许有人会问,这种方法看起来并不复杂,为什么一定要采用它呢?这是因为,要达到作者设定的目标,以别的方法根本不能得其门而入;而采用这一方法,得力处确能发蒙振落。从原理上讲,这一方法充分利用了雕版印刷的材质与工艺特点,批郤导窾,因其固然,故能避实击虚,一击奏效。

从诸君的论文看,作者们显然也为汇校众本付出过长时间的、令人惊讶的努力。新一代学人面对新时代文献环境的新契机,敢于投入时间与精力,去挑战最复杂版本个案的风貌,于此可以概见。

三

中国古籍版本学的核心是鉴别版本真伪,在此基础上区分版本优劣,考订版本源流,而其根本则在于解决读者阅读理解中产生的疑难。任何一种方法,只要有助于解决这些疑难,都不应被拒绝采用。刻印结合的研究方法,近几年在实战中稍稍推广,只是初见成效。借用一位前辈的话,是“刚有一点‘江南草长’的模样,还没有‘杂花生树’的景观”。《文献》杂志本期开辟专栏,收录采用传统方法考订版本论文的同时,集中推介印本研究的论文,是希望二者在彼此竞争中激荡灵感,也有扶助印本研究这一新生事物的美意,有心的读者想必能够感受得到。

版本研究的推广,很大程度上依赖古籍阅读环境的持续开放。本世纪以来,美国、日本以及我国台湾地区存藏中国古籍资源的开放阅览,相比上世纪九十年代,学者的比对条件已不可同日而语。更加可喜的是,中国国家图书馆也将所藏两万馀种古籍善本的数字图像于网路公开,并自2016年起在中华古籍保护计划的加持下,充分统合国家图书馆藏善本和普通古籍、甲骨、敦煌文献、碑帖拓片、西夏文献、赵城金藏、地方志、家谱、年画、老照片等,以及馆外和海外征集的资源,目前在线发布资源总量已达十万部(件)。成为学者的福音。期待这一举措会在国内图书馆界不断得到响应,而国图此举导夫先路的积极意义,是怎么强调也不过分的。

基于实物印本的古籍研究无疑是一种进步,这项研究要想真正行稳致远,还有赖于国家层面维护严谨而一以贯之的基本环境,确保古籍文物不会发生大范围的无序调动;确保中华人民共和国成立以来数代图书馆人七十多年积累的古籍存藏信息不致一朝变更失效。这是基层图书馆古籍人的心愿,也是全体文史工作者的心愿。

古籍版本中有待发掘的课题还有不少。过去有些学者以职业分工为借口,认为类似印本分析的工作都应由图书馆员去完成,其实并不现实。现在有更多行业的学者投身其中,是令人鼓舞的好现象。希望大家今后多作这方面的探索,也希望《文献》杂志继续发掘该研究方向的可能性,为文史学科提供更丰富可靠的研究成果。