|

内容摘要:国家图书馆藏满文古籍《庙碑记事笔记》收录满汉文献五十种,包括碑文、纪事、序文、赞颂文、敕诏等十二个类别。全书基本是以辑录自内翻书房的满汉翻译底稿散件陆续拼凑而成,部分文献可能是底稿原件,缮写并非出自一人之手。前十二册应系乾隆、嘉庆朝所辑,后三册系道光朝所辑,最终成书约在道光朝后期,原目录则应是成书后另由他人补入。《庙碑记事笔记》内容丰富,收录有《〈国书十二字头正音〉序》等未刊文献,有保存文献、补充史事之作用,亦可展现内翻书房的翻译流程,并反映御制诗文的创作与翻译情况,具有重要文献价值。

关键词:《庙碑记事笔记》;内翻书房;满汉翻译;御制文献

《庙碑记事笔记》(以下简称“《笔记》”)是收藏于国家图书馆的一部满文古籍(索书号:man0486),未见于他处,应系孤本,并于2013年选入第四批《国家珍贵古籍名录》(编号11332)。该书二函十五册(前七册、后八册各为一函),线装,石青色外皮,外无题名。开本30×18.5cm,无版无格,第一册钤“北京图书馆藏”印。全书文字有满有汉,仅第十五册系满汉合璧。每叶行数、字数不一,汉文多为半叶八行。第一册首叶写有“乾隆乙未年。满汉庙碑纪事笔记。瑞保缮写”。乾隆乙未年即乾隆四十年(1775)。同册第二叶开列有全书目录,多系清代碑文。历次满文古籍书目多收录该书,但分类略有差异。1933年《国立北平图书馆、故宫博物院图书馆满文书籍联合目录》收入“史地·史料·档案”类,1983年《世界满文文献目录》收入“考古·金石碑刻·桥道等项碑”类,1991年《全国满文图书资料联合目录》收入“历史·断代史·清代史料·公牍、档案”类,2008年《北京地区满文图书总目》收入“史部·杂史”类,2022年《满文文献知见录》则收入“历史·公牍档案”类。

目前该书受学界关注有限,唯《满文文献知见录》有简短介绍,认为该书为乾隆年间抄本,系“清代记事碑文的记录册……共辑录重大事(件)相关碑文和笔记三十九篇”。而据笔者管见,该书的内容、时代、性质均有可探讨之处,且具有重要文献价值,故拟对该书进行综合考论,以期引发学界重视,善加利用。

一、《庙碑记事笔记》内容考实

《笔记》第一册开列有全书目录(以下简称“原目录”),共记三十九种文献。但实际上全书共有五十种文献,与原目录颇有出入。以下谨分述每册情况,并分别考实内容,纠正原目录错误。

第一册,共二十六叶,仅有乾隆五十三年(1788)《剿灭台湾逆贼生擒林爽文纪事语》一种文献。此文献满汉文,有多处朱笔修改。而原目录记该册有两种文献,第一种为《剿灭逆贼生擒林爽文纪事语》,第二种为《剿灭台湾逆贼生擒林爽文纪事语》,实是将《剿灭台湾逆贼生擒林爽文纪事语》拆分为两部分。

第二册,共二十五叶,有四种文献。第一种,仅汉文,无修改,系乾隆二十年(1755)《平定准噶尔告成太学碑》;第二种,满汉文,有少数修改,系乾隆二十五年《平定准噶尔勒铭格登山碑》;第三种,满汉文,有少数修改,系乾隆二十三年《平定准噶尔后勒铭伊犁碑》;第四种,满汉文,有多处朱笔修改,系乾隆二十三年《平定准噶尔勒铭伊犁碑》。而原目录记该册有三种文献,依次为《平定准噶尔告成太学碑》《平定准噶尔勒铭伊犁之碑》《平定准噶尔勒铭格登山之碑》,漏记一种,且有两种颠倒。

第三册,共二十四叶,有四种文献。第一种,满汉文,有少数修改,系乾隆五十一年敕谕暹罗国王郑华之诏;第二种,满汉文,有少数修改,系乾隆五十三年敕谕缅甸国王孟陨之诏;第三种,仅汉文,无修改,系《〈国书十二字头正音〉序》;第四种,仅满文,无修改,系乾隆三十三年《翻译名义集正讹》。而原目录记该册有三种文献,依次为《敕谕暹罗诏》《敕谕缅甸诏》和《〈国书十二字头正音〉序》,漏记一种。

第四册,共三十一叶,有九种文献。第一种,仅汉文,无修改,系乾隆五十三年《福康安奏报生擒庄大田纪事语》;第二种,仅满文,无修改,系乾隆五十三年《重修朝阳门外石道碑》;第三种,仅汉文,有少数修改,系乾隆十六年(1751)《慈圣万寿九如颂》;第四种,仅满文,无修改,系乾隆帝关于收贮孝庄文皇后朝褂、披领之上谕;第五种,仅满文,有少数朱笔修改,乾隆十三年时曾下令铸造“天”“地”“人”各十柄、共三十柄宝剑,造成后,又于乾隆二十二年(1757)下令制造六只楠木箱用以收贮,且每只楠木箱上均刻写“剑铭”,此即剑铭之文;第六种,仅满文,无修改,系乾隆五十三年《命于台湾建福康安等功臣生祠诗以志事》;第七种,仅满文,无修改,系乾隆四十五年(1780)《昭庙六韵》;第八种,仅蒙文,有少数朱笔修改,系乾隆四十五年《写娑罗树寿班禅喇嘛并为赞言》;第九种,仅满文,无修改,系乾隆三十五年《〈平定准噶尔方略〉序》。而原目录记该册有两种文献,依次为《福康安奏报庄大田纪事语》和《御制九如颂》,漏记七种。

第五册,共三十九叶,仅有一种文献。该文献满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆五十三年《平定台湾告成热河文庙碑》。原目录与之相符。

第六册,共二十叶,有三种文献。第一种,满汉文,有多处朱笔修改,系乾隆二十一年《〈大清通礼〉序》;第二种,满汉文,有多处朱笔修改,系乾隆二十九年《〈大清会典〉序》;第三种,满汉文,有少数修改,系乾隆四十一年为天聪九年(1635)清廷所得“传国玉玺”所作题记。原目录与之相符,但第三种记为《御制护玺记》。

第七册,共三十六叶,有六种文献。第一种,满汉文,无修改,系乾隆三十五年《淀神祠瞻礼纪事成什》;第二种,满汉文,有多处朱笔修改,系乾隆三十四年《淀神庙碑记》;第三种,满汉文,无修改,系乾隆三十六年为孝圣宪皇后增上徽号之册文;第四种,满汉文,无修改,系乾隆三十五年移奉孝贤纯皇后及三位皇贵妃神牌之祭文;第五种,满汉文,无修改,系雍正帝于雍正四年(1726)书赐太常寺之匾额文字;第六种,满汉文,有少数修改,系乾隆四十六年降与蒙古王公之上谕。原目录与之相符。

第八册,共二十二叶,有四种文献。第一种,满汉文,无修改,系乾隆四十二年宁寿宫建成后,请乾隆帝定夺牌匾翻译之清单;第二种,满汉文,无修改,系乾隆四十二年《恩慕寺瞻礼六韵》;第三种,满汉文,有黄签,系乾隆四十三年《恭题盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图六韵有序》;第四种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆四十三年《过礼烈亲王园寝赐奠因成六韵》。而原目录记该册有四种文献,依次为《宫内各处匾额》《盛京吉林黑龙江等处战迹舆图》《倦勤斋》《御制过礼烈亲王园寝赐奠因成六韵》,漏记一种,且《倦勤斋》系衍记。

第九册,共二十叶,仅有一种文献。此文献满汉文,有多处朱笔修改,系乾隆四十三年《恭谒盛京记》。原目录与之相符。

第十册,共二十七叶,有四种文献。第一种,满汉文,无修改,系乾隆三十二年《净住寺碑》;第二种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆三十四年《重修昌运宫碑》;第三种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆四十六年《重修正定隆兴大佛寺记》;第四种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆四十八年《万寿重宁寺碑》。原目录与之相符。

第十一册,共三十八叶,有六种文献。第一种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆二十九年《永佑寺舍利塔记》;第二种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆二十六年《实胜寺后记》;第三种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆二十九年《普静禅林瞻礼有述》;第四种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆二十三年《重修柏林寺碑》;第五种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆二十一年《重修德寿寺碑》;第六种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆二十九年《敕建回人礼拜寺碑记》。而原目录漏记《普静禅林瞻礼有述》一种,其余相符。

第十二册,共二十七叶,有三种文献。第一种,满汉文,有少数朱笔修改,系乾隆四十五年《陶庄河神庙碑记》;第二种,仅满文,无修改,系乾隆四年《〈大云轮请雨经〉序》;第三种,仅满文,有多处朱笔修改,系乾隆三十五年《千佛阁碑记》。而原目录仅记该册有《陶庄河神庙碑记》一种文献,漏记两种。

第十三册,共二十叶,有两种文献。第一种,满汉文,无修改,系嘉庆十八年(1813)《勤政殿记》;第二种,满汉文,无修改,系道光十七年(1837)《重修圆明园三殿成记》。原目录与之相符。

第十四册,共二十一叶,仅一种文献。此文献满汉文,无修改,分别为乌什哈达、张朝龙、特尔登彻、博宾、官福等人之功臣像赞,即乾隆五十三年“平定台湾后三十功臣”之像赞。原目录与之相符,但记为《附后三十功臣像赞》。

第十五册,共十三叶,仅一种文献。此文献满汉合璧,无修改,系唐会昌元年(841)《玄秘塔碑铭并序》之满汉合璧本。原目录与之相符,但记为《唐故左街僧录内供奉》。

《笔记》收录的五十种文献,结合其文字种类、刊布情况,可整理为下表1:

二、《庙碑记事笔记》性质辨析

通过上文可知,《笔记》收录五十种文献,并不皆为碑文或纪事,还包括序文、赞颂文、诗词、敕诏、上谕等,共计十二类。其中碑文、纪事或可寻访搜集而得,但乾隆帝降谕内廷之上谕、奉移后妃之祭文则非民间所易得。该书收录文献的创作年代亦涉及雍正、乾隆、嘉庆、道光四朝,不可能辑成于乾隆四十年。因此,笔者尝试通过四个方面,讨论该书的文献性质、形成过程、作者身份、创作目的等问题。

(一)《笔记》内文献多辑录自内翻书房的翻译底稿

《笔记》所收文献上留有一些批注,如第四册《福康安奏报生擒庄大田纪事语》仅有汉文,末尾写“此件系由军机处缮写正折具奏,原清文并未发出”;同册《昭庙六韵》末尾写“于本月廿六日奏,廿七日发下,未奉朱笔”;第七册《敕内扎萨克王公台吉等上谕》末尾写“四保、书勋恭译,富喀善、伊都恭校,清字正楷文英缮写,汉字正楷时敏缮写。此件应入《则例》。上谕于本年九月廿八日由军机交出,会同蒙古堂一同于十月初六日进呈。本日发下,钦奉朱笔一处,清汉正折初八日交军机松老爷收”。显示出这些文献当属某个与隶属内阁、负责翻译蒙古文的蒙古堂地位相近,接发文稿均通过军机处及军机官员,受军机处管理,专门负责翻译满文的官方机构。

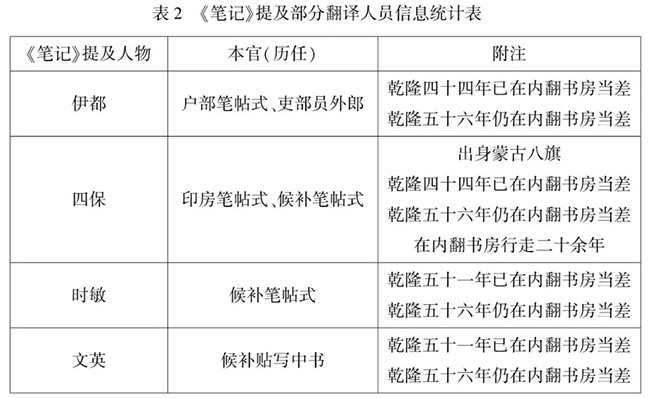

考诸典籍,清代军机处辖下的翻译机构是内翻书房,专为皇帝翻译满汉文书,初设于康熙年间,自乾隆三十六年归入军机处辖下,宣统三年(1911)改隶翰林院。内翻书房设有提调官、协办提调官、收掌官、掌档官、兼行走官、翻译官等,均系兼任之差使。据《钦定大清会典》所载:“凡谕旨,清字则译汉,汉字则翻清,各衙门抄出于内阁者,皆录送以翻译。起居注应翻应译者亦如之。皇帝御经筵,则翻御论与其讲章。若册文,若敕文,若祝文,若祭文,若碑文,皆翻焉。凡经史有旨翻清者,则纂辑以候钦定,御制诗文之敕翻者亦如之。”其归属、职能、负责文献类别与《笔记》内文献及批注内容高度一致,且《笔记》批注中提及的翻译人员亦多见于内翻书房档案。如负责校对乾隆四十六年上谕的富喀善,出身蒙古八旗,精通满蒙文翻译,从乾隆二十六年就在内翻书房当差,本官先后为太仆寺笔帖式、理藩院主事、理藩院员外郎,乾隆五十六年时仍在内翻书房当差,计已效力三十年。其余人物信息详见下表2:

另一方面,《笔记》收录的文献多半兼有满、汉两个文本,一般是先写汉文本,后写满文本,行文间多用朱笔或墨笔修改,尤其多见于满文本中。由于这些文献多属御制,其修改过程亦可在官方档案中寻觅痕迹。2015年辽宁民族出版社出版《北京地区满文碑刻拓片总目》,附录之《御制碑文底本选录》收录有中国第一历史档案馆藏宫中满文档案三十种、三十四件,均是经皇帝朱笔修改的御制碑文底稿,其中有六种见于《笔记》,分别是《平定准噶尔告成太学碑》、《平定准噶尔后勒铭伊犁碑》、《净住寺碑》、《永佑寺舍利塔记》、《实胜寺后记》和《重修柏林寺碑》。这六种底稿除《平定准噶尔告成太学碑》在《笔记》内并无满文且未见修改痕迹外,其余五种在《笔记》中的修改细节与底稿均属一致。特别是六种底稿中的《平定准噶尔后勒铭伊犁碑》收录有初稿和二稿,版本最多,比较可知,《笔记》中的修改细节与二稿完全一致。

由此判断,《笔记》内文献多辑录自内翻书房的翻译底稿,反映的多为文本最后一次修改时的情况,更接近定本。

(二)《笔记》系散件陆续拼凑而成

《笔记》全书大多使用普通的无格无框纸,但第四册《慈圣万寿九如颂》纸张有红格,半叶十行,钤“内阁典籍厅之关防”满汉双文朱印;第十三册《重修圆明园三殿成记》纸张无印,却有红格,半叶十行;第七册雍正帝御赐太常寺匾额和第十三册《勤政殿记》纸张亦钤有满汉双文朱印,惜已无法识别印文,但其尺寸、格式应同为官印。而且,《笔记》全书纸张多系粘贴在空白底页上,存在多处裁剪痕迹,如第三册《翻译名义集正讹》首叶天头处写“汗在大本中”,“汗”字上半被裁,仅存下半;又如第四册《福康安奏报生擒庄大田纪事语》首叶天头处写“扁满汗不符”,此“扁”系将“篇”上半段裁去所致,原文当系“此篇满汗不符”。

不仅如此,《笔记》全书的笔体亦不统一。汉文约有三、四种笔体,满文约有四、五种笔体。以满文为例,《剿灭台湾逆贼生擒林爽文纪事语》等文献书写规范、优美,字牙比例协调,字尾转折圆润;《平定准噶尔告成太学碑》等文献书写略显潦草,字头偏大,字尾转折较为生硬,平折明显;《剑铭》三十则等文献书写规范,字头偏大,字尾转折圆润;《重修昌运宫碑》等文献书写略显潦草,字牙比例协调,字尾转折极其生硬,刻意平折;《勤政殿记》等文献书写规范,字牙比例协调,字尾转折圆润,拖迤颇长。

《笔记》的个别单册可能存在某种归类逻辑,如第二册收录的四种文献均系平定准噶尔之碑文,第十一册收录的六种文献均系乾隆二十至三十年间御制各寺碑文,但整体来看,该书纸张、笔体的差异并不以册或文献创作年代为区分,与是否被原目录漏记亦无关联,全书似无明确的排列、归类逻辑。收录的文献中,有一些接近清本、定本,也有一些存在大量批注、修改痕迹。如《笔记》第三册《〈国书十二字头正音〉序》仅有汉文,首叶天头处写“满在大本中”,同册《翻译名义集正讹》仅有满文,首叶天头处写“汗在大本中”,说明这些文献另有“大本”或正本存在;第十三册《勤政殿记》首叶天头处写“已入”,这一般是官方机构将底稿或档案登入正式册籍时的提示标记。若是将底稿重新誊录,似乎没有必要将翻译流程和人员信息一并誊写并标注“已入”“大本”等信息。

综合纸张、笔体等细节,判断《笔记》系散件陆续拼凑而成,其中部分文献可能是翻译底稿的原件,缮写并非出自一人之手。

(三)《笔记》的辑录顺序与目录的补入

前文已述,《笔记》收录文献的创作年代,最早为雍正朝御赐太常寺的匾额,最晚则为道光十七年《重修圆明园三殿成记》,故其成书必不早于道光十七年。综览《笔记》全书,行文中满汉文避讳颇为严格,如汉文避“玄”为“元”、“弘”字缺末笔、满文避“li”为“lii”。然该书第五、六、八、十等册均出现汉文“宁(寧)”字并未避讳,第十四册功臣春宁之名则作“寕”,可知前十二册当系乾隆、嘉庆朝所辑,最后三册则系后世所辑。而第十五册《玄秘塔碑铭并序》中汉文“尽贮汝腹(盡貯汝腹)”之“贮(貯)”,满文音译“顺”字之“ ”及“天”字之“tiyan”均未避讳,故知该书最终成书应在道光十七年以后、咸丰帝即位之前,约在道光朝后期。此外,《玄秘塔碑铭并序》满汉合璧的书写风格与前十四册存在较大差异,北京大学图书馆所藏满汉合璧的《玄秘塔碑铭并序》,与《笔记》第十五册内容基本一致,仅抄录年代系咸丰朝,较《笔记》略晚。结合第十五册扉页写有满文“ferguwecuke somishūngge subargan folon kamciha”(附玄秘塔铭),推测此《玄秘塔碑铭并序》可能是道光朝前后京内较为流行的一种满汉合璧古文读物,不知何故被附入《笔记》。 ”及“天”字之“tiyan”均未避讳,故知该书最终成书应在道光十七年以后、咸丰帝即位之前,约在道光朝后期。此外,《玄秘塔碑铭并序》满汉合璧的书写风格与前十四册存在较大差异,北京大学图书馆所藏满汉合璧的《玄秘塔碑铭并序》,与《笔记》第十五册内容基本一致,仅抄录年代系咸丰朝,较《笔记》略晚。结合第十五册扉页写有满文“ferguwecuke somishūngge subargan folon kamciha”(附玄秘塔铭),推测此《玄秘塔碑铭并序》可能是道光朝前后京内较为流行的一种满汉合璧古文读物,不知何故被附入《笔记》。

《笔记》原目录与实际内容的差异已见前文,详细比对后,可以发现三点规律:

第一,原目录虽在该书第一册中,但笔体与同册收录的文献笔体并不一致。又,原目录中已将第十三册《勤政殿记》记为“仁宗睿皇帝勤政殿记”,且原目录并无续写、修改痕迹,故知原目录的撰写应不早于道光朝。

第二,原目录漏记十二种文献,而《笔记》收录的五十种文献中,有九种只有满文、一种只有蒙文,这十种没有汉文的文献全被原目录漏记。而且,这十种文献的创作年代和文献种类各异,前后年代的文献,以及同类别的其他文献,均见于原目录。故判断原目录的编写者可能对满蒙文字并不熟悉,难以辨识没有汉文的文献。

第三,除十种没有汉文的文献外,原目录漏记的另外两种文献是《平定准噶尔后勒铭伊犁碑》和《恩慕寺瞻礼六韵》。这两种文献无甚特殊,唯与前后文献书写较为紧凑,原目录的编写者可能未能将它们正确区分开来,故而漏记。此外,原目录将《剿灭台湾逆贼生擒林爽文纪事语》拆分为两条,将宁寿宫牌匾里的“倦勤斋”拆分另列一条。又如乾隆帝《敕内扎萨克王公台吉等上谕》,原目录记为“奉旨凡内扎萨克之王公台吉等”;第十五册《玄秘塔碑铭并序》,扉页即写满文“ferguwecuke somishūngge subargan folon kamciha”(附玄秘塔铭),正文开篇亦写满汉双文“唐故左街僧录内供奉三教谈论引驾大德安国寺上座赐紫方袍大达法师元秘塔碑铭并序”,而原目录却记为“唐故左街僧录内供奉”。这些均表明原目录的编写者对《笔记》内容并不熟悉,编目不免草率。

由此判断,《笔记》的前十二册应系乾隆、嘉庆朝所辑,后三册则系道光朝所辑,最终成书约在道光朝后期。原目录的编写者不熟悉满蒙文字,对该书的内容亦不甚熟悉,编目较为草率。原目录编写者的这些特性,与该书满汉翻译底稿集的性质颇不契合,故推测原目录可能是最终成书之后另由他人补入,甚至可能是后世整理者所作。

(四)《笔记》的作者身份与创作目的

《笔记》第一册首叶写:“乾隆乙未年。满汉庙碑纪事笔记。瑞保缮写。”考察乾隆四十年时较为知名的瑞保应系翰林瑞保,字执桓,一字芝轩,镶黄旗满洲人,乾隆四十年进士,入选庶吉士,乾隆四十三年散馆授为翰林院检讨,历任日讲起居注官、文渊阁校理、会试考官、翰林院侍讲、《四库全书》办理处提调、侍读学士、内阁学士兼礼部侍郎衔,在乾隆五十二年七月因失察家奴王振声在外冒认地主控欠租银而销去记录二次,此后失去记载。瑞保擅诗,与法式善等文人关系紧密,法式善称其“赋性沈挚,不妄交”,以“诚笃”誉之,又提及瑞保“少余一岁,今殁已十年外矣”,按法式善生于乾隆十八年,卒于嘉庆十八年,则瑞保生于乾隆十九年(1754),至迟卒于嘉庆初年。而同为乾隆四十年进士的吴锡麒有两首悼瑞保之诗,其中有“功名纶阁成千古,桃李春风又一年”之句,小注“丁未会试总裁”,按乾隆五十二年丁未科之后的会试为五十四年(1789)己酉科,故推断瑞保或在乾隆五十四年之前即已弃世,享寿应未满四十。

按照制度,内翻书房官员中有翰林院兼差定额二员,瑞保可能即属其列。但需要注意的是,瑞保与《笔记》的关系,除第一册首叶的题字外,再无其他信息可作证据,且该书第一册首叶的题字笔体,与同册原目录的笔体高度一致,应系一人所写,题字时间应在道光朝以后。因此,关于瑞保的身份,以及他与《笔记》的关系,根据目前已知的信息,难以得出结论。不过,第十三册《重修圆明园三殿成记》末尾写“ manju nikan hergen araha,sekiyen hergen acabuha”(常顺缮写满、汉文,色钦校文)。色钦是道光朝内翻书房的翻译官之一,道光十五年(1835)时正以亲军充翻译官,常顺身份则暂未查明。由此可知,虽然《笔记》各册、各文献的辑录时间不同,但除第十五册作者及来源不明外,大多源自内翻书房,其作者肯定与内翻书房关涉匪浅。至于《笔记》的创作目的,其书内并未明言。该书第一册正文首叶,在《剿灭台湾逆贼生擒林爽文纪事语》的文献名旁,写有“今将御笔复经改定后假抄寄以便照此翻译”。结合该书与内翻书房的关系,笔者判断,该书是内翻书房或与内翻书房相关人员辑录的满汉翻译底稿集,创作目的可能是作为后续翻译工作的参考。 manju nikan hergen araha,sekiyen hergen acabuha”(常顺缮写满、汉文,色钦校文)。色钦是道光朝内翻书房的翻译官之一,道光十五年(1835)时正以亲军充翻译官,常顺身份则暂未查明。由此可知,虽然《笔记》各册、各文献的辑录时间不同,但除第十五册作者及来源不明外,大多源自内翻书房,其作者肯定与内翻书房关涉匪浅。至于《笔记》的创作目的,其书内并未明言。该书第一册正文首叶,在《剿灭台湾逆贼生擒林爽文纪事语》的文献名旁,写有“今将御笔复经改定后假抄寄以便照此翻译”。结合该书与内翻书房的关系,笔者判断,该书是内翻书房或与内翻书房相关人员辑录的满汉翻译底稿集,创作目的可能是作为后续翻译工作的参考。

三、《庙碑记事笔记》文献价值举例

前文明确了《笔记》的内容、时代及文献性质,判断该书是由私人辑录的内翻书房翻译底稿。此种文献性质颇为罕见,具有重要的文献价值,以下谨从四个方面举例说明。

(一)保存未刊文献

《笔记》收录的文献大多见于《御制诗文集》《实录》等官书,抑或以原碑、拓片的形式见存,但其中有六种未见刊布,原碑、拓片亦未见存(见第一节表1)。例如,北京西直门外原有一座昌运宫,系明正德六年(1511)敕建,初名混元灵应宫,万历四十四年(1616)重修,更名天禧昌运宫,乾隆三十四年再次重修,晚清逐渐颓废,今日仅存地名。乾隆帝曾亲制诗文以记重修之事,其诗见于《御制诗文集》,碑文虽被《日下旧闻考》《皇朝通志》《〔光绪〕畿辅通志》《〔光绪〕顺天府志》等书提及,却未载全文,原碑、拓片亦无存。其余《笔记》收录的未刊文献中,价值尤著者应属第三册的《〈国书十二字头正音〉序》。

乾隆帝曾在乾隆十五年(1750)因当时民间使用汉文音注满文十二字头“未经校正画一”,故“命大学士傅恒率同儒臣重定十二字头音训”。此“音训”未见刊布,直至乾隆三十七年(1772),乾隆帝下旨批评当时用汉文对译(音译)满蒙人名地名颇为随意,不合其本音,故“交军机大臣,依国书十二字头酌定对音,兼写清汉字样,即行刊成简明篇目,颁行中外大小衙门”。此“简明篇目”于乾隆三十八年由武英殿刊行,即《钦定清汉对音字式》,被誉为“满语言学发展史上的里程碑”。《钦定清汉对音字式》现存乾隆朝版本多收录乾隆三十七年上谕,道光朝以后的版本多收录乾隆三十七年上谕及道光十六年重刻上谕,但均未收录乾隆十五年上谕和序文。《笔记》第三册收录的《〈国书十二字头正音〉序》仅存汉文,全文近六百字。该序文盛赞满文十二字头的“自然天成”,较为详细的论述了纠正满文十二字头对译汉文的重要性,强调修纂该书是为了“各还本音,以存其正”。结合此序文后附记乾隆十五年上谕,推测此《国书十二字头正音》可能即是傅恒等人修纂的“音训”,或系书、序均已草成,但未予刊布。《笔记》收录该文献,不仅保存了珍贵的未刊文献,亦有助于学界了解乾隆朝推行“国语骑射”政策、修纂《国书十二字头正音》《钦定清汉对音字式》过程的全貌。

(二)补充部分史事

《笔记》收录的未刊文献,同时还有补充史事的重要作用。例如,第四册收录一件乾隆帝的上谕,内容为:

内库旧藏女朝褂一件,系石青素缎面上绣金龙缎彩云,嵌东珠七颗,领片金沿,沿内围缀梧桐种子般大东珠三层。间以珊瑚、松石,角饰以金。垂黄色宽絛两条,各串珊瑚,缀东珠四颗,末端垂珊瑚。再有披领一件,镶绣闪缎彩边,所缀东珠,皆与女朝褂同,中有金龙一条,嵌大小东珠二颗。左右各有金凤一只,各嵌东珠五颗。并嵌珊瑚、松石、青金石。此乃孝庄文皇后所制,于坐殿受礼时穿用。其后,代代皇后相继以为礼服,孝贤皇后前曾穿过。现著交付该管官员,敬谨包裹收贮,以彰于万世。此仅唯中宫皇后可服,他人不可妄服。

即是下令收贮孝庄文皇后所遗朝褂和披领。宫中将此上谕抄出翻译,应是以之作为所贮衣物的题记一并收贮保存,此衣物和题记今日未见他处保存。

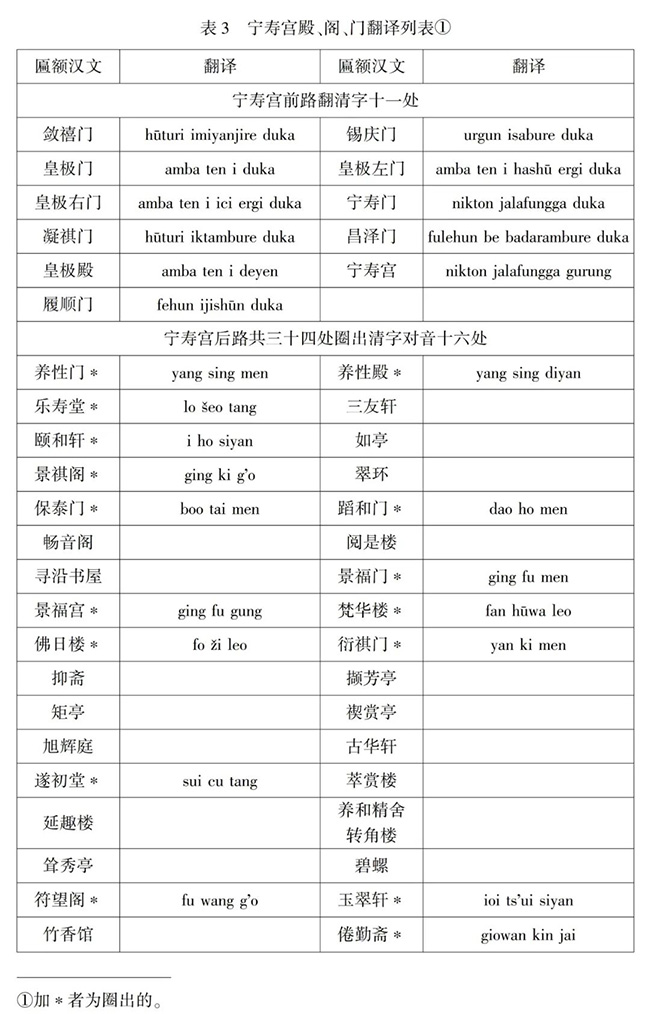

又如清代紫禁城内各处殿、阁、门之匾额,有满汉两种文字者,有满蒙汉三种文字者,亦有仅汉字一种文字者。而同用满文者,又有音译、意译之别。不同地方之牌匾,因何会有不同译法,其翻译规则,学界一直未能明确。《笔记》第八册收录有宁寿宫牌匾清单,实际上是乾隆四十二年宁寿宫重修完毕后,请乾隆帝钦定翻译规则之档案。根据该档案记载,官员将宁寿宫内各处殿、阁、门开单,进呈钦定。乾隆帝览看后降谕,宁寿宫前路建筑十一处,匾额均“翻清字”,即意译为满文;宁寿宫后路建筑共三十四处,用朱笔圈出其中十六处,圈出者“俱著用清字对音”,即音译为满文,而未经圈出者“著用黑漆填金单汉字横匾”。其前路、后路及圈出、未圈之建筑统计为下表3:

由此可知,宫中各处牌匾如何翻译,完全取决于皇帝的决定。以宁寿宫为例,该宫南路院落,系乾隆帝计划归政之后临朝受贺之所,凸显皇权之盛,最为正式,故匾额均为满文意译。反之,该宫北路院落,系乾隆帝计划归政之后日常起居之所,较为休闲,故除中路各门各殿匾额采用满文音译外,其余匾额仅用汉文,体现出乾隆帝对宫中各处功能的认识及对待上的区别。这些情况,皆有赖《笔记》收录。

(三)展现内翻书房翻译流程

《笔记》收录的文献多辑自内翻书房的翻译底稿,其中存在大量朱、墨笔修改,主要是对满文用词、语法的修正。乾隆帝在位时期,从语音、词汇、译法、语法等多方面规范满语文,是其“国语”政策的重要一环。《笔记》内的这些修正内容,既是翻译满汉文献的重要经验,亦可反映出满语文进一步规范化的现象。此外,《笔记》中还有大量批注,记录了内翻书房的翻译流程。如第八册宁寿宫匾额末尾写:

于乾隆四十二年四月初三日由军机处交翻,遂翻妥回明中堂大人,于十一日具奏,本日发出,未奉御笔。即日将正折交于中堂讫。乾隆四十二年四月初九日进呈翻清。

同册《恩慕寺瞻礼六韵》末尾写:

乾隆四十二年四月初九日进呈,翻清恩慕寺诗一首,于本日发下,奉有御笔七处。于本年十二月二十四日交军机章京主事舒老爷传交内。

所附碑记末尾写:

此件于乾隆四十二年五月初五日由军机处交翻,于初六日进呈,未奉朱笔,当日发出交于中堂。

第十册《重修正定隆兴大佛寺记》开头写:

乾隆四十五年九月二十九日军机交翻。托翻。翰校。巴校。

末尾写:

此件于十月初三日奏,本日发下,奉有朱笔,交军机索大爷收,未过朱。此件于乾隆四十五年十一月初六日军机交下汉文。内奉旨:更改之处,托翻,伊、富改正,本初九日进呈,未奉朱笔,前次朱笔已经过朱。本日交汉军机张收。

同册《万寿重宁寺碑》开头写:

乾隆四十八年八月日,军机交翻。巴翻。(大)富校。(三)福校对。永复校。阿中堂阅定。宗、明缮写清汉折,于八月二十二日寄围,于二十八日发回,奉有朱笔二处,原奏折即日交军机处舒大爷。

结合前文提及的“大本”等批注细节,可以大致明确内翻书房的翻译流程:先由皇帝将汉文或满文定本交给军机处,由军机处交给内翻书房,称为“交下”或“交出”。内翻书房分别安排人员翻译、校对后,令人用正楷缮写翻译文本呈交军机处,再由军机处官员进呈御览。皇帝若有意见,会使用朱笔批改,称为“朱笔”或“朱改”,内翻书房再遵照朱笔内容逐处修正,重新进呈。若无意见,则无需修改,称为“未奉朱笔”。内书房的翻译文稿,除正式呈交者外,应还有底稿以及略为正式的“大本”,形成复数记录。内翻书房的翻译速度较快,如第七册《敕内扎萨克王公台吉等上谕》系乾隆四十六年九月二十八日交翻,十月初六日翻出进呈;第十册《重修正定隆兴大佛寺记》系乾隆四十五年九月二十九日交翻,十月初三日翻出进呈。个别重要文献,则会安排多人翻译、校对。而乾隆帝审阅译稿的速度也较快,大多是当日或次日即有批复,甚至会指名由某人翻译、更正。

内翻书房虽然是清代正式的官方机构,但其不过是军机处的属衙,官员均系兼差,且负责翻译工作的具体官员职位卑小,通常难以在官书档案中留下详细记录。目前中国第一历史档案馆所藏军机处全宗共有档案一百余万件(册),其中关于内翻书房翻译流程细节的档案屈指可数。因此,《笔记》所展现的内翻书房翻译流程就尤为珍贵。

(四)反映御制诗文的创作与翻译情况

乾隆帝一生至少留下诗词四万四千余首,文章一千九百余篇,或为历史之最。早在清末民初,即有人怀疑其诗文存在代笔,学界亦有相关讨论。高策在研究乾隆帝诗文手稿和誊抄稿后指出,御制诗应多系乾隆帝亲自创作,而御制文则存在文臣代笔的情况。另一方面,乾隆帝即位以后一直强调“国语骑射”,所作重要诗词多有满文本,是否系乾隆帝亲自创作、以何语言为先,亦系疑问。通过《笔记》可知,虽然乾隆帝本人具有较高的满语文水平,但他创作诗文时,多是先写出汉文定稿,交与内翻书房译为满文,再对其中字句予以若干修改而已。简言之,乾隆帝创作诗文的思维语言似乎是汉语,而非满语。当然,这种情况主要发生在诗词、碑记等文体中,而在旨意、上谕等文体中,乾隆帝的思维语言可能偏向满语。这种创作、思维语言的复杂性,是乾隆帝作为清廷入关六十年后出生的统治者所具有的特点。

满语属于黏着语,其语法结构一般以动词结句,且具有复杂的动词词缀变化。以尾缀为例,现在时为-mbi,过去时为-ha/he/ho,完成时为-habi/hebi/hobi,表示并列的副动词为-me,表示先后的副动词为-fi,并大多受到元音和谐律的影响。因此,满语诗文很难像汉语一样严格押尾韵,而更适合押头韵,即押每句的第一个音节的韵脚。如《笔记》内《平定准噶尔后勒铭伊犁碑》的满文即押头韵,每四句一韵,韵脚分别为a、su、e、tu;《过礼烈亲王园寝赐奠因成六韵》亦然,韵脚分别为u、fu、e,且第三、四两句特地调整语序以押u的头韵。一般而言,满语诗押韵并不严格,唯清宫御制满语诗较严,且“要求押头韵较之押尾韵更为严格”。《笔记》收录御制诗文颇多,其中有不少文献特地标记了头韵韵脚,是研究御制诗文翻译的优秀取材。

四、结语

本文考论国图所藏《庙碑记事笔记》,确认该书收录满汉文献五十种,包括碑文、纪事、序文、赞颂文、敕诏、上谕、匾额、诗词、铭文、册文、祭文、论文十二个类别,涉及雍正、乾隆、嘉庆、道光四朝。全书基本是以辑自内翻书房的满汉翻译底稿散件陆续拼凑而成,部分文献可能是底稿原件,缮写并非出自一人之手。其中前十二册应系乾隆、嘉庆朝所辑,后三册系道光朝所辑,最终成书约在道光朝后期,原目录则可能是成书后另由他人补入,甚至可能是后世整理者所作。简言之,《笔记》是内翻书房或与内翻书房相关人员辑录的满汉翻译底稿集(唯第十五册的作者和来源目前存疑),创作目的可能是作为后续翻译工作的参考,其文献性质罕见,内容丰富,收录有《〈国书十二字头正音〉序》等未刊文献;可以补充部分史事;大量满汉译本及批注,则可展现内翻书房的翻译流程,并反映御制诗文的创作与翻译情况,具有重要文献价值,值得学界重视并展开深入研究。

【作者简介】王冕森,北京大学历史学系博士研究生。研究方向:清史、满学。

本文发表于《文献》2025年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|