|

内容摘要:《无圈点档》是记写于清开国时期的早期满文档册汇编,乾隆朝君臣最早从史学角度认识到其重要价值:先是系统总结《无圈点档》中的满文无圈点字,编纂《无圈点字书》;其后组织人力整理重抄《无圈点档》,形成《加圈点老档》与《无圈点老档》;此外,根据《无圈点档》等材料,绘制《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》。《无圈点档》重抄工作中曾对档中满语词句、地名做出大量考订,《无圈点字书》《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》的研究成果则被直接应用其中。清廷整理与研究《无圈点档》所形成的成果是乾隆时期庞大文化工程的重要一环,对于发掘清开国时期历史与文化具有独特的学术意义。

关键词:满文;《无圈点档》;《无圈点字书》;《满文老档》;《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》

《无圈点档》又名《无圈点字档》《无圈点老档》《旧满洲档册》《老档》等,是记写于清开国时期的早期满文档册汇编,1969年、2006年曾先后两次以《旧满洲档》和《满文原档》之名影印出版,使学界能够相对便利地了解这部珍贵历史文献的具体信息,极大拓展了对17世纪初清朝乃至东北亚历史的研究深度和广度。

实际上清人就已经注意到《无圈点档》的史料价值。清入关后,《无圈点档》庋藏于内阁,主要作为政务档案使用。最早从史学角度认识到《无圈点档》重要价值的是乾隆朝君臣,在清高宗弘历关注下,清廷对《无圈点档》开始了一系列的整理和研究工作,形成《无圈点字书》《加圈点老档》《无圈点老档》《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》等文献。学界就相关问题虽有涉及,但目前也仅知上述文献各自与《无圈点档》的纵向渊源,其彼此之间的横向互动与关联尚未引起重视,并且它们的学术价值也仍未得到充分认识。鉴于此,本文以《无圈点档》为中心,将其几种衍生文献的编纂问题串联贯通,同时补充历史细节,评述编纂这些衍生文献的学术意义,以期推进现有研究。

一、编纂《无圈点字书》

满文创制于万历二十七年(1599),初创满文由于存在一形多音的问题,在使用时“寻常语言文字,视其音韵,即易通晓。人名、地名,恐致错误”。天聪六年(1632),达海奉谕改革,重新规范满文字母,从而解决了这一缺陷。相较于初创满文,经达海改革后的满文最为显著的特点,就是使用圈、点作为辅助符号区分了几组同形语音。满文由此产生了“无圈点字”与“加圈点字”(亦称“有圈点字”)之别,也就是今人所称的“老满文”与“新满文”。《无圈点字书》即是“清代唯一一部新老满文对照的音序词典,编纂体例与其他音序辞典均不完全相同”。

《无圈点字书》完全以满文写就,无汉文题名,汉文名称由其满文原名《tongki fuka akū hergen i bithe》翻译而来。关于这部文献,既有成果多或是介绍性文字,或是探讨《无圈点档》抄本问题时顺带提及。池上二良、春花、马腾( )着墨较多。池上二良将1959年于乌兰巴托影印出版的《无圈点字书》与法国国家图书馆藏抄本做了比较研究,并透过《无圈点字书》简要分析了无圈点字的拼写特点。春花就《无圈点字书》文献性质、基本特征、主要编者生平等问题有过阐述。马腾则主要论证《无圈点字书》同汉代许慎《说文解字》在结构上具有相似性,认为是书的产生深受乾隆时期清廷学术氛围的影响。目前看来,关于《无圈点字书》的编纂问题仍有进一步研讨空间。 )着墨较多。池上二良将1959年于乌兰巴托影印出版的《无圈点字书》与法国国家图书馆藏抄本做了比较研究,并透过《无圈点字书》简要分析了无圈点字的拼写特点。春花就《无圈点字书》文献性质、基本特征、主要编者生平等问题有过阐述。马腾则主要论证《无圈点字书》同汉代许慎《说文解字》在结构上具有相似性,认为是书的产生深受乾隆时期清廷学术氛围的影响。目前看来,关于《无圈点字书》的编纂问题仍有进一步研讨空间。

《无圈点字书》第一册正文之前录有鄂尔泰与徐元梦的一份满文奏折,其中就该书编纂动因、编纂思路以及庋藏地点均有明确说明。据该奏折,乾隆六年(1741)七月二十一日,高宗曾降有谕旨:“无圈点字原为满文之本,今不纂书一部存贮,恐日久无闻,人皆不知满文原自无圈点字始。著令鄂尔泰、徐元梦,照《无圈点字档》(《tongki fuka akū hergen i dangse》),或按十二字头纂书一部,或如何缮书一部,于宗室、觉罗学及国子监各学,各抄一部存贮。”谕旨中所谓《无圈点字档》即是内阁所藏时人习称的《无圈点档》,《无圈点档》之“无圈点”实则即指档中所用无圈点字。

针对高宗谕旨,鄂尔泰、徐元梦于十一月十一日进奏回应:“臣等已详细阅看内阁库贮《无圈点字档》。现虽不用此字,满字实自此始。再者,八旗佐领根源、授给世职情由,悉载录其中。此档字体,非仅无有圈点,假借者亦有,不将上下之字贯通细看,识认匪易。今皇上降有谕旨,令纂书存贮,实乃使满字根源永不湮没之盛意。臣等钦遵上谕,除此档内施加圈点读念,即可以识认之字外,将与现行字有异、难以识认字体,尽行摘辑,并附现行字,按十二字头纂书一部奏览。如蒙皇上训示,除存贮内阁一部外,宗室、觉罗学及国子监各学,各抄一部带往存贮,俾使后人知晓满文原自此字始。”二人又在此奏折中提出申请:“又查得此档年久,业已甚为糟旧,此既为永远存贮档案,祈将每页裱褙后,重新装订存贮。”高宗当日命下:“著将折子缮于书前。依此缮写三套,送入大内。余依议。”

由此可见,高宗为编纂《无圈点字书》的直接倡议人,其动机是使后人了解满文发展脉络,保护民族文化。《无圈点档》则因其中保留着十分丰富的早期满文形态,成为编纂该书的唯一参考资料。

《无圈点字书》的编纂贯彻了鄂尔泰、徐元梦“除此档内施加圈点读念,即可以识认之字外,将与现行字有异、难以识认字体,尽行摘辑,并附现行字,按十二字头纂书一部”的思路,每一词条以从《无圈点档》中选出的无圈点字作为主体,在该无圈点字左下以小字注写其当时现行的加圈点字与之对照,并以加圈点字拼写为准,按照满文十二字头排序,共囊括词条5438条,编为四册。其中第一册为a、e、i字头;第二册为ai、ei、ii字头,ar、er、ir字头以及an、en、yen字头;第三册为ang、eng、ing字头,ak、ek、ik字头,as、es、is字头以及at、et、it字头;第四册为ab、eb、ib字头,ao、eo、io字头,al、el、il字头以及am、em、im字头。半叶7行字,每行字数无定。

《无圈点档》中同一词语的无圈点字或可存在多种字形,对于这一点在《无圈点字书》收录的词、词组中也有所展现。书中各词条所录无圈点字多寡不一,一般为1个,至多者“tu”条则多达7个。在选字标准上,《无圈点字书》除收录《无圈点档》内添加圈点即可识认之字,还“将与现行字有异、难以识认字体,尽行摘辑”。换言之,《无圈点档》中凡是异于当时现行满文者,均在《无圈点字书》选取范围内,而非仅在于圈点。这事实上也在学理上划定了无圈点字的范畴。如“safi”条收录的两个无圈点字即无关圈点,而是典型的“与现行字有异、难以识认字体”。特别是第二个无圈点字,是以在bi旁加圈来表示fi,此字尽管有圈,但在达海改革满文后被排除在满文体系之外,故仍然被视作无圈点字。而其第一个无圈点字以乾隆初现行满文标准来看并无异样,与sabi(吉祥)字形相同,然实则表示safi,达海改革后bi、fi各有其形,不再用该字表示safi,所以也被归入无圈点字。此外,或因《无圈点字书》最显著特征就是以十二字头为序胪列无圈点字,在清代文献中,它又被称作《无圈点十二字头》。

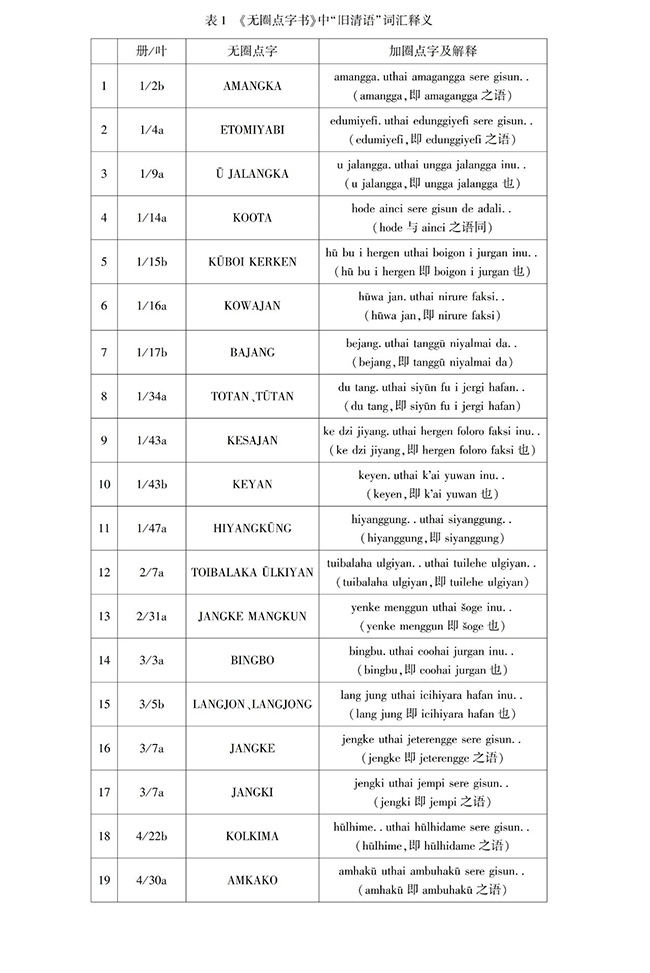

除收录无圈点字,《无圈点字书》中还涉及对《无圈点档》中出现、但在乾隆初年已大致退出使用的满语词汇,即所谓“旧清语”词汇的释义,共计19条(详见下表1)。

在30余年后重抄《无圈点档》过程中,《无圈点字书》成为参考工具书,为当时办理人员使用。《无圈点档》抄本之一内阁藏本《加圈点老档》有6条天头签注提到的“tongki fuka akū hergen i juwan juwe ujui bithe”就是直接证据,其可译为《无圈点十二字头》,即《无圈点字书》。该藏本太祖天命八年五月的签注有:“谨查,《无圈点十二字头》谓u jalangga之语,即ungga jalangga之语也。”此条签注所指,就是表1中第3条内容。另5条签注亦为查词记录,但查而无获。然则以此窥之,《无圈点字书》实际上并未将《无圈点档》中的无圈点字悉数收录。这一方面是因编纂工作有疏漏,另一方面应是鄂尔泰、徐元梦对于表1的19条之外不能准确释读其义的“旧清语”未予收录的结果。

简而言之,《无圈点字书》一书是最早对满文发展脉络予以系统总结的学术成果,对于学习、研究满文无圈点字以及早期满文文献具有十分重要的参考价值,而编纂该书的素材直接来源于《无圈点档》。

二、重抄《无圈点档》

有清一代,围绕《无圈点档》产出的最重要学术成果,就是乾隆时期高宗组织人力将其重抄,最终成果名为《tongki fuka sindaha hergen i dangse》与《tongki fuka akū hergen i dangse》,汉文分别惯以《加圈点老档》《无圈点老档》称之。学界就重抄《无圈点档》问题已经有过很多考述,笔者在此利用尚未得到充分挖掘的国家图书馆藏《清国史馆奏稿》以及美国哈佛大学燕京图书馆藏《满汉档册》等文献,就相关事宜重新进行探讨,着重梳理重抄《无圈点档》工作的办理进度细节,充实先行研究未尽之处,提出并论析哈佛燕京图书馆藏《满汉档册》应为此次重抄《无圈点档》过程中产生的一种未完成的附有汉文译文的抄本。

重抄《无圈点档》的筹备工作开始于乾隆三十九年(1774)十一月。至次年二月十二日庚寅,军机大臣等具奏请旨:“内阁大库恭藏《无圈点老档》年久糟旧,所载字画与现行清字不同。乾隆六年,奉旨照现行清字纂成《无圈点十二字头》,以备稽考。但以字头厘正字迹,未免逐卷翻阅,且《老档》止此一分,日久或致擦损。应请照现在清字另行音出一分,同原本恭藏。”高宗批复:“是,应如此办理。”重抄一事遂正式启动。其中“照现在清字另行音出一分”之语,表明奏请时仅计划以当时通行的加圈点字音写一部,而清廷很快又决定以无圈点字再照写一部。这两部抄本就是后世学者所称的内阁藏本。乾隆四十一年六月二十三日,大学士舒赫德、于敏中奉“将现在进呈之册档,另行缮写一分,送阿哥书房内存贮,随时恭阅”之谕旨,提议“应即令现在效力人员敬谨缮写”。《无圈点档》抄本相应再添一部,即阿哥书房藏本(上书房藏本)。

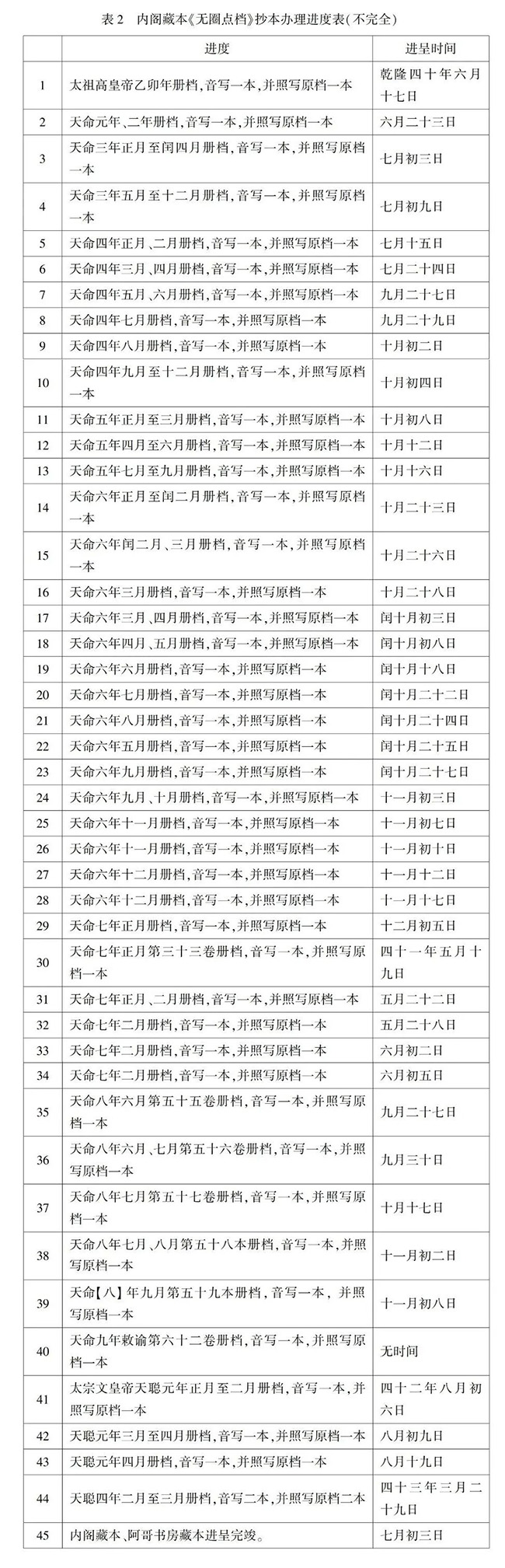

乾隆六年,清廷曾将《无圈点档》裱褙后重新装订,并以千字文对新形成的37本档册编号,但这也只是对各档册赋名而已,并不具有排序或诸如分类上的意义。《无圈点档》抄本则主要以自然时间为序将37本档册重新整理编册,并以新的编册序列进呈高宗。据《清国史馆奏稿》,内阁藏本抄本各卷册进呈的时间如表2所示:

其中最早一次进呈的时间为乾隆四十年六月十七日,结合《无圈点档》全部抄竣后的卷册编排,可知此前尚有太祖朝之丁未年至庚戊年册档、辛亥年至癸丑年册档和癸丑至甲寅年册档,再参照表2中各册进呈的时间间隔估算,大抵可以推断出,内阁藏本《无圈点档》抄本开始向高宗呈览的时间,应该在乾隆四十年五月下旬至六月初。

大学士舒赫德、于敏中“于乾隆四十年二月十三日奉旨办理《无圈点老档》”,主持重抄《无圈点档》一事,国史馆负责具体工作。乾隆四十二年四月二十二日,舒赫德病故,阿桂接手相关工作。他于五月二十三日补大学士缺,又于七月十七日受命充任玉牒馆、国史馆、四库全书馆正总裁。至乾隆四十三年七月初三日,阿桂、于敏中上奏,就办理重抄《无圈点档》事宜进行了总结,并申请将抄本装潢,曰:“今查,办就《加圈点老档》太祖丁未年至天命十一年八十一卷、太宗天聪元年至崇德元年九十九卷,照写《无圈点册档》一百八十卷,俱已陆续进呈。伏思,《老档》所载,俱系太祖、太宗开创鸿图,所关甚巨。请将进呈《老档》正本三百六十卷交武英殿,遵依《实录》黄绫本装潢成套,及誊出《老档》底本三百六十卷一并装订,恭送内阁,敬谨尊藏,以昭慎重。再,臣等前经面奉谕旨,另办《加圈点老档》一分,送阿哥书房,随时恭阅。遵即于乾隆四十一年六月二十三日,奏请仍交原办人员办理,统俟完竣时,应否议叙,再行请旨。仰蒙皇上俞允,今已办理完竣。请一并装潢,恭送阿哥书房,敬谨存贮。”二人所云《加圈点老档》即音写本,《无圈点册档》即照写本。

两个月后完成装潢,阿桂、于敏中为此具奏:“臣等遵旨办理《无圈点老档》,于四十三年七月初三日完竣,遂经奏明,交武英殿装潢,恭送内阁及阿哥书房存贮等因在案。今《老档》俱已装潢完竣,除遵旨将《加圈点老档》一百八十本恭送阿哥书房,随时恭阅外,谨将进呈过正本《老档》三百六十本,并底本三百六十本,恭送内阁,谨敬尊藏,以昭慎重。”九月十九日,高宗降旨:“知道了。著再写一分,送盛京尊藏。”这标志着内阁藏本与阿哥书房藏本抄写工作正式办讫,同时国史馆又要继续再办加圈点字、无圈点字两种抄本各一部,“仍派原办官员尚紧赶办”。由于有了先前基础,抄写工作得以较快结束。次年十二月二十五日,军机大臣福隆安、和珅奏告:“今将办出《无圈点老档》三百六十本装潢完竣。臣等遵旨,交盛京户部侍郎全魁恭赍盛京,敬谨尊藏。”其中,“《无圈点老档》三百六十本”实际上涵盖了加圈点字抄本180本和无圈点字抄本180本。据全魁奏报,他恭赍档册,于乾隆四十五年正月十八日自京启程,二月初四日到达盛京,交给盛京将军福康安。在奏折中,全魁将这360本档册统称为“tongki fuka akū dangse”,即《无圈点档》。最后,福康安同全魁恭赍档册至盛京内务府衙门后,于初十日奏闻已将《加圈点老档》《无圈点老档》悉数查收,在崇谟阁尊藏。

内阁藏本《加圈点老档》《无圈点老档》各一部,阿哥书房藏本《加圈点老档》一部,盛京崇谟阁藏本《加圈点老档》《无圈点老档》各一部,以及同样收藏于内阁的《加圈点老档》《无圈点老档》底本各一部,就是今天学界所说的《无圈点档》的7部抄本。此外,先前有文章引用过《国史馆·编纂档》的一段公文,具体内容是乾隆四十年十月三十日,国史馆与内阁所属机构满本堂沟通用书事宜,有言:“照得本馆办理《无圈点老档》译汉,需恭阅《太祖高皇帝实录》,相应移付贵堂,于闰十月初一日开库,每日请出一套至馆,敬谨恭阅,仍于每日送库恭贮可也。”由此可知,国史馆在办理重抄《无圈点档》一事之初有过将其汉译的安排或尝试。可以肯定的是,此项工作最终并未完成,所以阿桂、于敏中在前引乾隆四十三年七月初三日报告《无圈点档》重抄工作进度的奏疏中对这部汉译抄本丝毫未予提及。

然而值得注意的是,如前所述,哈佛燕京图书馆收藏有一题名为《满汉档册》的抄本文献,图书详细信息中又有“Tongki fuka sindaha hergen-i dangse”之名,也就是《加圈点老档》,并介绍称该文献所用语言为满语与汉语,满汉各10册,有些材料来自《满文老档》之太祖丁未年(1607)至天命四年(1619)六月。经笔者检阅,《满汉档册》满汉文字画清楚,满文部分即《加圈点老档》前10册(“丁未年至庚戊年”册至“天命四年五月至六月”册)内容,每卷卷端书有“tongki fuka sindaha hergen i dangse”题名,四周单边朱丝栏。与内阁藏本《加圈点老档》相比,虽然存在抄错之处,但抬格、行数一致,甚至文字布局总体上也相差无多。汉文本内容与满文对应,无疑为满文之译文,惟卷端无题名,同时存在简译、少译、错译现象。可见,此所谓《满汉档册》应该就是《加圈点老档》附有汉文译文的一种抄本。

民国时期,满洲瓜尔佳氏金梁曾经组织对盛京崇谟阁藏本《加圈点老档》进行过汉译,并选录译文编成《满洲老档秘录》一书。那么《满汉档册》是否有可能和那次翻译有关?神田信夫曾在论文中指出这部文献乃哈佛大学柯立夫(F. W. Cleaves)于1938—1940年在北京购得,明确它的译文应完成于这一时间之前;同时,又将《满汉档册》的译文部分与金梁等人所译进行了简要比较,认为前者质量颇佳,“一看就知道不是金梁的译文”,否定了《满汉档册》和金梁等人的关系。如此,综合现有关于《无圈点档》的知识来看,《满汉档册》最有可能就是乾隆时期国史馆重抄《无圈点档》过程中试图将其汉译,却又浅尝辄止的产物。《满汉档册》满文部分在格式上与内阁藏本《加圈点老档》存在极大相似性的原因,或许也正在于此。

自《无圈点档》抄本和原本相继面世以来,百年间中外学者围绕二者进行了诸多比较与评价,后者以其所蕴含的极其丰富、独有且较具原初性的历史信息而备受青睐。客观上看,原本的确有着不可替代的史料价值,但也应该强调,不能就此对抄本的价值予以轻视甚至否定。譬如关孝廉、乔治忠、吴元丰等三位学者比较两个版本的文本后,皆对抄本的史料价值予以高度肯定,认为其基本保留了原本的文字信息,而他们的看法与清人的认识一致。从清代文献中可见,乾隆四十年清廷开始重抄《无圈点档》之后,《无圈点册档》《无圈点老档》《老档》《tongki fuka akū hergen i dangse》《tongki fuka akū dangse》等名兼指二者,甚至大多是指抄本,足以证明在时人眼中二者的文本实质内容没有根本性区别。

此外,在办理重抄事宜过程中,乾隆朝君臣对其中所涉及的满洲语言文字疑难问题做了大量的考证。从学术角度看,这是继《无圈点字书》之后又一次针对《无圈点档》以及早期满语文进行的研究。其产出的最为直接的研究成果主要有三个方面:其一,将《无圈点档》中的满文无圈点字和蒙古文以加圈点字转写、翻译;其二,在整理、重抄《无圈点档》过程中,择出107句“旧清语”,于乾隆四十一年十月以时用满语给出解释,编成两卷,补为《实录内摘出旧清语》(《yargiyan kooli ci tukiyeme tucibuhe fe manju gisun i bithe》)的第十三、十四卷;其三,查考档中疑难词句,形成410条签注,贴于内阁藏本《加圈点老档》。上述这些工作对于今人研读《无圈点档》帮助甚巨,为推动相关研究奠定了重要基础。如日本满学家松村润指出:“太祖朝原档20册除了记有年代记述的档案外,还有按事件分的档册。删改涂抹十分明显,难以判断读懂的地方也不少。因此在进行原档研究的时候有必要对照一下乾隆重抄的加圈点本。”

三、绘制《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》

乾隆时期《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》的产生,也和《无圈点档》有直接联系。对于其绘制问题,和田清、顾松洁已有考察,但并未深究办理此图与《无圈点档》及其抄本的关系。

乾隆四十年十一月初九日壬午,高宗降谕东北三将军:

朕恭谨详阅《旧满洲档册》(《fe manju dangse》),太祖高皇帝、太宗文皇帝初创鸿基,辟取舆图甚广,即如叶赫、乌喇、哈达、辉发、那木都鲁、绥芬、尼玛察、锡伯、卦尔察等处,皆在《旧满洲档册》内,虽在东三省所属地方,但究在何处,与省城相距几许,因并无绘图,竟无据可考。细思,迩来平定准噶尔、回疆等处后,朕特派大臣、官员,将所有地方,倶已绘图。列祖初开鸿业,式廓疆圉,岂可转无绘图?因此已令恭谨详查无圈点《旧满洲档册》,仔细查对《盛京志》《实录》,可考者,缮有圈点满字清单,无考者,兼写无圈点与有圈点字。著将此抄录,札寄盛京、吉林乌拉、黑龙江将军等,令其各以省城为主,将此等地方各在省城何方,相距几许,现今仍系旧名,或有更改,若有更名者,原系何地,现已改作何名,并各处有无有名山川、地方及古人遗迹,逐一详查,三省共绘一图呈览外,其清单内所无之彼处地方,亦一并入图。

这道上谕发出于重抄《无圈点档》之际,其中的《旧满洲档册》或“无圈点《旧满洲档册》”实际上即指《无圈点档》。谕旨开篇数语表明,在国史馆重抄《无圈点档》的过程中,高宗通过这一机缘对这部文献的文本内容有了更为充分、系统的阅读以及更为深入的了解,并为其丰富的历史信息所吸引,进而引发了他对王朝开国史事以及龙兴圣地东北地区的更多关注。为此,他直接从《无圈点档》中吸收文化资源,摘录地名,为东北舆地调查做准备。

上谕发出后,高宗又将从《无圈点档》查出的地名与《皇舆全图》进行了比对,并于当月向东北三将军下达新的指令,云:“现将先前自《旧满洲档册》查出之地名,查对《皇舆全图》,《皇舆全图》有者二百七十一处,无者五百处。著贴签《皇舆全图》载有之地,随图再行寄与东三省将军,令其核对前咨清单,仍奉前谕,各以省城为主,详细清查,三省共绘一图,将盛京所属地方粘贴红签,吉林所属地方粘贴粉红签,黑龙江所属地方粘贴白签奏览。”收到《皇舆全图》后,三将军令人依样绘图,上紧饬交各自所属地方,令务必一项不漏详细查明后作速送回。同时,三将军将所驻省城相关山川、地方详尽清查。待应查山川、地方之名尽数送回后,三将军亲自率领特派协领、官员再加详细查办,按谕旨要求绘图。乾隆四十一年三月二十七日,吉林将军、黑龙江将军与盛京将军汇合,至盛京城。他们将所查结果,与清廷送来的有圈点字清单、无圈点字清单以及《皇舆全图》详细核对。经查,有圈点字、无圈点字两清单所记771处山川、地方内,《皇舆全图》对应有170处,其余601处,为查出的盛京所属地方者314处,为吉林所属地方者71处,为黑龙江所属地方者27处,未能查知者189处,另外还新查出243处有名字的山川、地方。而后,三将军按照高宗所嘱绘图贴签后奏览,同时为便于阅看,还各以省城为主,将所属地方、山川位于何方及相距几何,每省另行造具黄册一本一并进呈,且于当年四月初三日奏闻。

高宗拿到图后,交舆图处,令将旧有《皇舆全图》增改刊刻,但因旧图方幅有限,“详载地名,字体已小,不能复列事迹,于豳歧之缔造,尚不足以示昭垂”,故他于六月十八日丁巳就绘图问题做出部署:

著将盛京等处地方,另行展拓,绘为大图一副,溯自长白发祥,至奄有辽沈,建国迁都,暨神武勘定各事迹,并为标目,兼清汉字分注图中,俾皆了如指掌,以备观省而示久远。即交大学士舒赫德、协办大学士尚书公阿桂、尚书英廉,督率所司,敬谨办理。其如何核计里数,展图若干,足敷标识之处,著令西洋人悉心测算,并即饬工绘样呈进。俟阅定,即寿诸枣梨,用昭世德鸿图之盛。凛遵毋忽。

未久,舒赫德、阿桂、英廉奏曰:“从前曾经奉旨交盛京等处将军补行查出之地名共七百余处,除应添入新图外,仍交舆图处,将旧图详细增添,归入十排内刊刻存贮。”高宗在七月十八日所降谕旨中对此回应道:“至《皇舆全图》,盛京仅有两排,止须将新查地名添入原图,照旧标识地名,毋庸记载事迹。”舒赫德等人说的“地名”所指,显系自《无圈点档》查出的771处地名。如此看来,关于此771处地名的调查成果不仅被用于新图,还将用来充实《皇舆全图》。乾隆四十三年六月二十六日,舆图绘竣,呈览高宗,其成品形式为“展绘舆图五排,统地名二千三百一十三处内,标注一百四十四条,兼写清汉字,敬录原奉上谕,冠于图首”;阿桂等人奏请:“伏候钦定发下,交舆图处照办刊刻装潢,恭送大内及盛京存贮,以垂永久。仍颁发盛京等处将军、副都统,每各衙门各一分,敬谨藏。”次年二月初四日,图样与上谕序文奉旨交武英殿刻板。此即《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》,又称《盛京舆图》《盛京吉林黑龙江舆图》《盛京吉林等处舆图》《盛京事迹图》。乾隆四十六年十二月二十三日刊刻全竣后,清廷确定赏与该图人员名单,包括众阿哥12人、亲王9人、郡王4人、大学士3人、军机大臣5人、满尚书6人、各省将军14人、驻防都统2人,共计55人。名单中除军机大臣梁国治、董诰外皆系旗人,且几乎均为满洲出身。

由上可见,《无圈点档》既是办理《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》的动因来源,同时也是清廷开展绘图前期工作,确定771处待查地点的依据。《无圈点档》记事下限为崇德元年(1636),从宏观上看,清廷对东北地区的统一进程在此年之前就已接近完成,故东三省核查771处地名的工作不仅可视为对《无圈点档》所载山川、地方的考订,更是对东北地区的一次舆地普查。尤为值得一提的是,在771处地点中,有189处虽经三将军详尽查问,亦全然未得知情人。三将军推测,这189处有可能就包含在新查得的243处有名字的山川、地方之内,只因其更名年久,知晓旧名之人不存,现有之人只知新名所致。不难想见,对于清廷来说,如无此次调查,日久之后,恐怕会有更多地方的地名也因更名而“消失”,诸多开国史事也便难以确考。因此,这次为绘图而先行核对地名的工作,也有着很强的文化抢救色彩。内阁藏本《加圈点老档》太祖天命十年正月有签注:“谨查,近日盛京将军所查送地名册内,有名为koi河之处。”此处所说的盛京将军查送的地名册,无疑就是前面说到的三将军进呈的黄册。由此可知,东三省的调查成果很快便得到利用,这部分档册到京御览后即被送至国史馆,成为重抄《无圈点档》工作的参考资料。总之,《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》作为最终产品,实际上只是这次绘图活动所产出的文献之一,其对于整理与研究《无圈点档》的学术意义,以及《无圈点档》对于它的形成所起的作用,都不应简单地仅仅从该图本身出发进行考量。

四、结论

时至清中叶,清高宗弘历注意到《无圈点档》对于追溯开国时期历史与文化具有不可替代的作用,直接促成《无圈点字书》《加圈点老档》《无圈点老档》《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》等文献的产生,构成乾隆时期庞大文化工程的重要一环。

高宗尝言:“朕临御以来,以满洲旧习为重,恐致流失,叠经训导。”此语虽然出自乾隆前期,但对于满洲旧习的大力推崇实际上是贯穿其整个执政生涯的政治主题之一。这种对民族文化流失的焦虑心理与其“稽古右文,聿资治理”的文治理想碰撞交织,使得编纂图书成为他训导以满洲人群为核心的八旗子弟将开国先辈作为标杆,坚守“清语骑射”等旧习的重要手段。如高宗嗣位之初便于雍正十三年(1735)十二月初一日命纂《八旗满洲氏族通谱》,并在序中有云:“谱牒者,所以联人情之涣,而维旧俗之漓,不可忽也。”将该书与维护旧习直接联系。又如对于乾隆十二年(1747)纂就的《满洲祭神祭天典礼》,他亦寄寓了“庶满洲享祀遗风,永远遵行弗坠”的期待于其中。再如乾隆后期高宗御制《太祖大破明师于萨尔浒山之战书事》及敕撰《皇清开国方略》《满洲源流考》等书,“皆为宣扬国家开创之初的艰辛历程与武功盛况,用以教导子弟缅怀先人德业,并激励其尚武精神”。《无圈点字书》《加圈点老档》《无圈点老档》以及《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》正是在这一背景下应运而生。尤为值得强调的是,它们的编纂是建立在扎实的研究与调查基础之上,编纂过程中清廷主观上业已最大限度保留甚至还原相关历史信息,故虽非原始档案,所承载的文本内容却具有相对原始性。

总而言之,乾隆时期清廷对《无圈点档》的整理研究成果,无论在当时还是当代,都具有十分独特的学术意义。

【作者简介】马金柱,北京市社会科学院满学研究所助理研究员。研究方向:清史、满学。

本文发表于《文献》2025年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|