|

内容摘要:辽宁省档案馆藏《明太祖实录》残抄本的性质与来源,是明代史学史上的关键问题,也影响了学界对一些重要史实的认识。以满文本《明实录》残本为主要参考,逐一检视辽宁本行文中的惯用词、句式、舛误及圈改等,可以确认该本系清前期敕译满文《明实录》的汉文回译本,而非源自独立于今本《明太祖实录》的文本系统。因此,此本不当被用于研究明初《太祖实录》的修纂过程,也不宜作为优先于今本《明实录》的明初文献来观察明代制度与史实。现存满文本《明实录》可厘为译稿本与誊定本两部分,对认识明代官藏《明实录》的文本面貌及考察清代《明史》修纂问题都具有意义。

关键词:《明太祖实录》 辽宁省档案馆 满文本回译 《明史》

引 言

20世纪90年代,辽宁社会科学院与辽宁省档案馆在整理馆内所藏明档时,发现了一部《明太祖实录》的残抄本(以下简称“辽宁本”),整理者以兹本语言“质朴纯厚,无斧凿痕”,而纪事内容与今本《明太祖实录》若合符节,但对朱棣的称谓非“今上”而为“燕王”,判断辽宁本为早于江苏本、红格本《明太祖实录》的“初稿本”。《明太祖实录》历经三修,其初修、再修本因涉及政治忌讳不克传世,面貌历来无人得识。因此,辽宁本(作为“初稿本”)一经公布,便得到学界关注。

1991年,日本学者川越泰博以辽宁本中存在大量同音异文错误,判断该本可能为明初的起居注残本。1999年,黄秀颜对辽宁本做了更为细致而系统的研究,认为辽宁本记载朱元璋欲择立朱棣为太子之事,因此不可能为初修本《明太祖实录》;又详细统计该本存在名词误写、阙文、文理失宜等情形,认为该本抄缮粗率,系清代辗转传抄或书贾炮制,乃清末民初的产物。在此基础上,周中梁根据康熙朝曾以满文翻译《明实录》的史实,从满文角度考察了辽宁本部分行文致误的缘由,进一步指出辽宁本可能系满文《明实录》的中文回译本,“是一个供鉴定参考的内部使用的版本”。

此后,丁亮等人认为以翰林博学之士担任的起居注官不可能不熟悉当时的人物制度,否定了川越氏提出的“起居注”说,进而推测其为初修《明太祖实录》或其抄本。杨永康针对辽宁本直称明太宗为“燕王”的记载,指出建文元年(1399)明惠帝已经废朱棣为“燕庶人”,初修本《明太祖实录》不可能以“燕王”称之,进而判断辽宁本为三修本《明太祖实录》的“底草”部分抄本。瞿州莲则认为辽宁本并非周中梁所说的满文全本“回译”,大量人名、地名、官名等所谓错别字是由于使用了蒙语译名,由此认定辽宁本系建文“初修稿抄本”,并借此重新探讨了“土司”名称的起源问题。

综上,对辽宁本的所有意见,大体上可以归纳为“明代说”和“清代说”两种,除周中梁和黄秀颜外,其他学者基本都认为辽宁本产生于明初,系早于今本《明太祖实录》的独立文本。

笔者认为,在诸说之中,周中梁的“回译说”是对辽宁本《明实录》中的异文、衍文和非习用语等意义不明的文字最具解释力的观点,惜乎作者未参考史语所藏满文本《明实录》原本,论证稍嫌不足,或因此未能引起足够重视。基于此,本文在综核前人研究的基础上,利用满文本《明实录》,对今本《明太祖实录》与辽宁本加以对读,希望能对辽宁本文本性质问题的相关研究与争议作出彻底厘清。

一、满文本《明实录》文本面貌分析

林士铉曾撰文对史语所藏太宗、宣宗两朝满文本《明实录》作过介绍,并选取其中部分内容与汉文《明实录》对读,得出以下三点基本认识:一,满文本《明实录》中的族名、人名、地名等基本依照汉文读音直译;二,满文本《明实录》完整保存了汉文本《明实录》的内容;三,满文本《明实录》同时保留了“老满文”与“新满文”的书写风格。由于林文只是以《明太宗实录》及《明宣宗实录》为对象进行的初步研究,对满文本《明太祖实录》并未予以论述,故本文还需在此基础上对其整体情况与传抄系统略作考察。

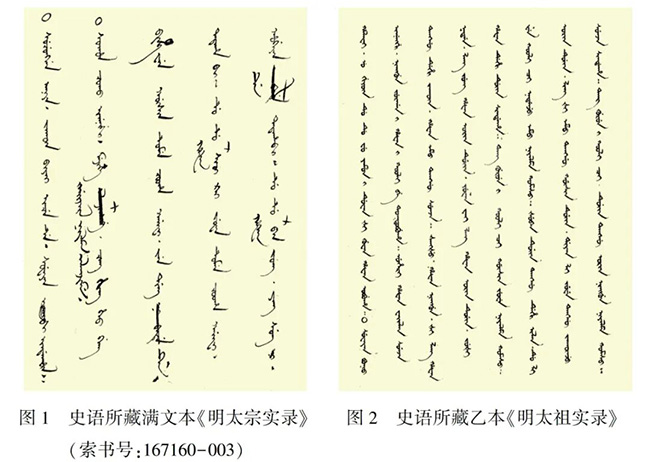

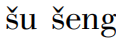

史语所藏满文本《明实录》(以下简称“史语所本”),目前存留洪武、永乐、洪熙、宣德、正统、景泰、天顺及成化各朝实录的部分内容。其中《明太祖实录》存2册:一册尺寸31×27cm开本,半叶5行,纪事起止为洪武二年(1369)十月庚午到本年十一月壬寅(索书号:167605,以下简称“甲本”);另一册尺寸39×29cm,半叶8行,包括洪武十三年(1380)正月癸巳至本年五月己未的内容(索书号:167604,以下简称“乙本”)。又《明太宗实录》之“奉天靖难事迹”部分内容,凡6册,31.5×30cm,半叶5行。剩余所有满文本《明实录》均为31×27cm开本,半叶5行。应当指出的是,史语所索书号为167161—167176的16笔资料,题为“满文本明太宗实录稿”,实涉及永乐二十二年(1424)八月至十月间的纪事,皆应为《明仁宗实录》的内容。

除史语所庋藏的残本外,大陆地区也保存有部分满文《明实录》。据《北京地区藏满文图书目录》的著录,计有以下两种:1.国家图书馆藏,题名《明朝实录》,稿本,毛装,31.6×27.1cm,7行。原装66册,后经修复改装为411册。2.中国第一历史档案馆藏,存两种共计11册:《明太祖实录》,稿本,毛装,39×29cm,8行,存1册(卷48);《明太宗文皇帝实录》,稿本,毛装,39×29cm,8行,存10册。

《北京地区藏满文图书目录》的著录信息稍显粗略,需要略加辨正。国图藏《明朝实录》(索书号:I22.K248.4 0655),为洪武至弘治七朝实录,其行数则自5行到9行不等,以5行为主。国图本满文《明朝实录》纪事始于癸巳(1353)春,其中《明太祖实录》尚存乙未(1355)至戊戌(1358)四年,洪武九年(1376)五月至九月,洪武十三年(1380)二月至四月部分内容。中国第一历史档案馆所藏11册满文《明实录》暂不对外公开,笔者只获允看过《明太祖实录》数叶,知其著录信息所谓“存卷四十八”,应与史语所乙本《明太祖实录》卷端所书的“第三十六卷(debtelin)”一样,系译者所标的册数而非原书卷数。

从载体形式与文本面貌来看,现存满文本《明实录》大体可以厘为两系:(一)史语所藏甲本《明太祖实录》、永乐到成化各朝实录(除《明太宗实录》“奉天靖难事迹”外),及国图藏《明朝实录》,尺寸基本为31×27cm,半叶5行,行草书体,涂改较多;(二)史语所藏乙本《明太祖实录》、一档藏《明太祖实录》及《明太宗文皇帝实录》,39×29cm,半叶8行,正楷缮写,无涂改。

档案记载:

查得明朝实录共一千四十四本,应用翻译、改正、磨对、誊录人员甚多,臣等三衙门官员、笔帖式各有专责职掌,若全令臣衙门官员、笔帖式翻译明朝实录,衙门事务必致耽误。今拟添翻译、改正三十人,誊录三十人,并同臣衙门现在官员、笔帖式翻译,斟酌事务,如不足用,另行请旨。

据此,《明实录》的译写不仅经过“翻译、改正、磨对”,还有誊录的环节,则满文本《明实录》也当存在至少两份文本。图1为史语所藏满文本《明太宗实录》,行草书写,几乎每一叶都存在涂改,涂改的内容,除文字润色、白字修正外,还包含对一些可能触犯忌讳的译文的改定。

以《明太祖实录》载《立学校诏》为例:“诏曰:古昔帝王育人材,正风俗,莫先于学校。自胡元入主中国,夷狄腥膻,污染华夏,学校废弛,人纪荡然……务求实才,顽不率者黜之。”史语所甲本《明太祖实录》将错词“alhūda”修正为“alhūdan”(效法),而原本翻译“胡元”一词的“monggo i niyalma”(蒙古人),被涂改为具有正统涵义的“yuwan gurun”(元朝),复将“ejen oki”(欲入主)改为完成时态的“ejen ofi”(入主)。尤其是在对“夷狄”译词的选定上,可以看到3次修改的痕迹,最终确定了音译词“i di”。由此可以看出,此本满文《明太祖实录》是译者经过多次斟酌、修改后形成的草稿本。

图2为史语所乙本《明太祖实录》。卷端书“hūng u i gūsin ningguci debtelin”(洪武第三十六卷),正楷缮写,全文无任何涂改。此本应为满文本《明太祖实录》的写定本。较为明确的证据是国家图书馆藏《明朝实录》中,残存洪武十三年二月至四月部分与之重合,且内容完全一致,是知史语所乙本《明太祖实录》系由国图本誊写而来。

尽管满文本《明实录》也应进行过统稿工作,但考虑到其书成于众手,本文选取参考译文的原则是:优先选择与辽宁本纪事年代最接近的写定本《明太祖实录》(即史语所乙本),如现存满文本《明太祖实录》中无对应语句可资参考,则选取《明太宗实录》的内容,依此类推。而在国图本与史语所两个藏本中,优先选择面向网络开放、易于获取的史语所藏本,次及国图本。

二、辽宁本中若干特殊“惯用词”释证

本节主要对辽宁本中数组“惯用词”作详细考察,澄清既往研究中提出的相关问题,以期揭示辽宁本与满文本《明实录》的整体关联。

(一)“燕王”问题

辽宁本中,凡4处提到明太宗,均称为“燕王”,在相应的今本《明实录》中则均记作“今上”。这是部分学者判断辽宁本成书早于今本《明实录》最重要的证据之一。

今本《明太祖实录》洪武十三年三月壬寅:

今上之国,给赐燕山中、左二护卫侍从将士五千七百七十人,钞二万七千七百七十一锭。

史语所乙本《明太祖实录》译作“yan wang ini gurun de genere de yan  juwe jung dzo juwe wei i dalire dahara hafan……”,“yan wang”即为“燕王”之音译,符合满文本音译职官名的特征,如洪武十三年二月丙寅“……周王第二子也”,史语所乙本“周王”译作“jeo wang”。另外,洪武九年九月戊午“……今上还自凤阳”,国图本《明太祖实录》译作“……yan wang ju di fung yang ci be amasi gajiha”。据此可知,凡是今本记作“今上”者,满文本《明太祖实录》一律译作“yan wang”。辽宁本中的“燕王”一词正是由满文本回译而来。 juwe jung dzo juwe wei i dalire dahara hafan……”,“yan wang”即为“燕王”之音译,符合满文本音译职官名的特征,如洪武十三年二月丙寅“……周王第二子也”,史语所乙本“周王”译作“jeo wang”。另外,洪武九年九月戊午“……今上还自凤阳”,国图本《明太祖实录》译作“……yan wang ju di fung yang ci be amasi gajiha”。据此可知,凡是今本记作“今上”者,满文本《明太祖实录》一律译作“yan wang”。辽宁本中的“燕王”一词正是由满文本回译而来。

(二)“九明九星”及“土司”问题

瞿州莲认为,辽宁本中专有名词的同音异文现象,主要是由于当时明廷对蒙古通事的使用。其所列举的一个重要证据是“九明九星”,并借此探讨了“土司”名称的起源。

辽宁本洪武十三年正月乙未载:“前郡督都签事官和福攻胜云南督云所所属九明九星等处反……”今本《明太祖实录》“九明九星”作“九名九姓”,为川南黔北地区的一支苗民部族。早在元代,独山州地区的一部分苗民已被称作“九姓黎”,则“九名九姓”并非蒙译“九明九星”而来,而是元代即有此称。洪武五年(1372),明廷在此继设了九姓长官司。今本《明实录》中一共出现两次“九名九姓”,此部分的满文本今已不存,无法比对。但史语所满文本《明宣宗实录》宣德五年(1430)正月辛酉条将“九姓长官司”译作“uyun hing jang guwan sy”,可知满文本当译“九名九姓”为“uyun ming uyun hing”,回译者进而直译作“九明九星”。

辽宁本中一共出现10次“土司”,其中5处今本作“土官”,另5处今本作“酋”或“土酋”。按,“土司”在满文中一般作“aiman i hafan”(直译作“番部的官吏”),满文本《明实录》并未选择这一词语进行翻译,而是直接采用明中后期流行的“土司”之音译词“tusy”。洪武十三年二月癸酉“四川都匀定云土酋夭金总等来归”,史语所乙本“土酋”译作“tusy i da”,即所谓的“土司长”。又永乐七年(1409)闰四月乙卯条“土官知州”,史语所本译作“tusy i jyjeo hafan”。回译时,自然会将原来的“酋”“土官”等词按照满文本《明实录》的音译词“tusy”径译为“土司”。

(三)异常“方位词”问题

周中梁认为辽宁本将“东征西讨”称作“上攻下战”,可能是由于满语以dergi(上)与wargi(下)指代东、西方位所致。

使用不契合汉文语境的方位词,在辽宁本中并非只此一例。洪武二十五年正月乙未条“南侵贵州,北蹂毕节,东接沙溪,西逼威清之境”,辽宁本作“前犯贵州,后抢比洁,上靠沙奇,下害维清”。不仅以“上下”称“东西”,且以“前后”代“南北”。原因就在于,满文中的“前”(julergi)与“后”(amargi)同时又用以指代南与北。另如洪武二十五年六月丁卯“达里麻拥兵扼于水上”,辽宁本作“达理玛领兵拦住水东”;“前后夹攻”作“南北夹攻”;“楼前”作“楼南”。

如果说上述方位词差异还不能排除书写者的个人习惯所致,那么最具代表性的讹误莫过于辽宁本将“云南前卫”写作“云南南卫”。明代卫所多冠以前后左右中之类的方位词,满文本对此多采取意译。如洪武十三年正月辛亥“府军前卫”,史语所乙本译作“fu jiyūn julergi(南)wei”,“左卫”“右卫”分别译作“hashū ergi wei”(左边的卫)或“ici ergi wei”(右边的卫);又如永乐七年正月甲子条“府军后卫”则作“fu jiyūn amargi(北)wei”。此例有力说明,辽宁本中上述异常“方位词”书写源自对满文本《明实录》的翻译。

(四)“音译加注”问题

黄秀颜统计了辽宁本中常见的“衙门”一词,得11例,涉及“巡检司”“按察司”“宣抚司”“国子监”“都督府”“中书省”“布政司”“尚膳太监”8个官署;另有两例,一将“诸司”写作“诸衙门”,一将“王府”写作“王衙门”。周中梁指出,明初官署名后一般不称“衙门”,辽宁本官署名后常附称“某某衙门”,盖源于满语习惯中称“yamun”。

以满文本《明实录》一一对检,除“尚膳太监”无相应满文文本可做比对外,其余7个官署均译作“X yamun”;“诸司”与“王府”则分别作“geren yamun”(诸衙门)及“wang i yamun”(王衙门)。由这两例不寻常的词组,基本可以确认辽宁本中的“衙门”一词来自满文本《明实录》。

满文本《明实录》在官署后加“yamun”,应当是源于多以音译,需在相应译名后注以表示词义的类名词,在翻译学中被称为“音译加注”(transliteration with annotation)。此译法还可见于辽宁本职官类名称,辽宁本中俱于后加一“官”字,这在明人语言中从未出现。此“职官名+官”的固定形式,实由满文本《明实录》中例于职官后附“hafan”(官)直译而来。如“dorolon i jurgan i  hafan”(礼部尚书官)、“io sy hafansa”(有司官)、“ hafan”(礼部尚书官)、“io sy hafansa”(有司官)、“ du siowei du siowei  hafan”(侍读学士官)、“du du hafan”(都督官)、“jung hafan”(侍读学士官)、“du du hafan”(都督官)、“jung  yamun i ts’an jeng hafan”(中书省参政官)之类,不胜枚举。 yamun i ts’an jeng hafan”(中书省参政官)之类,不胜枚举。

黄秀颜还提到洪武二十五年(1392)行中书省被废除已逾15年,而辽宁本中基本都称“某某省”。以今本《明太祖实录》为例,在洪武九年六月以前之纪事,多言“某某行省”或“某行中书省”,而自洪武九年后,止称“某布政(使)司”或径言其名,再无称“某行省”或“某省”者。史语所乙本《明太祖实录》为洪武十三年废中书省之后的纪事,凡言及各布政司例不加“golo”(省),与洪武十三年之前的史语所甲本及国图满文本《明太祖实录》的书法迥然有别。则辽宁本中的“省”字,当为回译者据清代习称所加。

(五)“直呼国姓”问题

黄秀颜指出,辽宁本中凡言及诸王,皆不讳国姓,直书曰“朱某”,“甚悖于常理”。

按,今本《明实录》的书法,除国姓不书外,其余凡在某条中首次出现的人物,则全书姓名,再次出现则止书名。如洪武二十五年正月甲辰“天策卫卒吴英父得罪系狱,英诣阙陈情,愿没入为官奴以赎父罪。上谕英曰”,辽宁本作“田策卫之兵,吴盈之父犯罪,禁于牢。吴盈跪于上而奏,其意愿入公为奴,以赎父罪等情具奏。帝训吴盈曰”。或凡同宗之人亦止书名,如洪武二十五年三月丁亥条中出现10个人物名,今本仅句首“黄宝”载及姓氏,辽宁本则10人均书姓名,这也是满文本《明实录》的通行书法。如洪武十三年五月癸丑“皇第二十子松生”,史语所乙本“松”作“ju song”(朱松)。洪武十三年正月戊戌“群臣奏胡惟庸等罪状,请诛之,于是赐惟庸、陈宁死”,后及“惟庸”5次,“宁”8次及其子“孟麟”1次,满文本《明实录》均全书姓名。从翻译的角度来看,作为表音文字的满语在书写汉名时,不宜与汉文一样略去姓氏,以免造成文句理解上的困难,这在清初对辽金元三史的满蒙翻译中也有体现。

(六)纪日问题

辽宁本纪事日一共88条,凡干支纪事后皆云“某某日”,如“甲午日”“乙丑日”,而今本《明实录》皆省“日”字不书。这可能也是由于满文本《明实录》凡纪日皆书“inenggi”(日)导致的。跨卷的年代书法可以支持这一推测,今本《明实录》凡卷首必完书年月日,其书写格式,如《明太祖实录》卷二一六卷端书“洪武二十五年二月壬子朔”。辽宁本则作“洪武二十五年二月初一日壬子日”。今按《明太祖实录》卷一二九首书“洪武十三年春正月癸巳朔”,史语所乙本译作“hūng u i juwan ilaci aniya niyengniyeri aniya biyai ice de sahahūn meihe inenggi”,再将之逐字回译为汉文,即作“洪武十三年春正月初一日癸巳日”,与辽宁本的书法完全一致。

(七)“石”作“斛”

“石”作为中国古代常见的计量单位,宋代以来,与“斛”的换算口径基本固定。在明代一般以石、斗、升、合作为官方衡量体系,今本《明实录》亦然。而辽宁本中均用“斛”而不用“石”。如洪武二十五年五月己丑“米凡四万二千九百余石”,辽宁本作“米共四万二千九百余斛”。再如二月辛巳,朱元璋对颖国公傅友德说“尔贵为上公,食禄数千石”;六月戊午,俞渊诰文言“食禄二千五百石”,辽宁本中则分别作“数千斛”、“二千五百斛”。

按,满文本《明实录》不以“gingnehen”或音译名称“ ”翻译“石”,而是以“hule”(仓石)译之。“hule”常见于满文档案中,通常被译为“石”或“仓石”。与汉地不同,满地并无两斛等于一石之类的计量标准,例如《满文老档》太祖天命六年(1621)四月初七记:“turi juwe minggan sunja tanggū juwan ninggun hule sunja to”(谷一千五百十六斛五斗),此处的“斛”显非明代的五斗斛制。太宗天聪五年(1631)九月二十日有“jeku emu hontoho bulun,ainci nikan hule i emu tanggū hule bi sembi”(言城中有粮半堆,以汉斛计之约有百斛)。正可见“hule”实即源于指称汉地的“斛”,而一斛之容量正为一“石”。清代的仓石正是以明代户部铁斛作为“祖斛”,以其容积标准规定的“斛石”,因此“hule”又常直译作“斛”,造成辽宁本将“石”全作“斛”译。 ”翻译“石”,而是以“hule”(仓石)译之。“hule”常见于满文档案中,通常被译为“石”或“仓石”。与汉地不同,满地并无两斛等于一石之类的计量标准,例如《满文老档》太祖天命六年(1621)四月初七记:“turi juwe minggan sunja tanggū juwan ninggun hule sunja to”(谷一千五百十六斛五斗),此处的“斛”显非明代的五斗斛制。太宗天聪五年(1631)九月二十日有“jeku emu hontoho bulun,ainci nikan hule i emu tanggū hule bi sembi”(言城中有粮半堆,以汉斛计之约有百斛)。正可见“hule”实即源于指称汉地的“斛”,而一斛之容量正为一“石”。清代的仓石正是以明代户部铁斛作为“祖斛”,以其容积标准规定的“斛石”,因此“hule”又常直译作“斛”,造成辽宁本将“石”全作“斛”译。

三、辽宁本句式的“还原”及其文义讹变

辽宁本与今本《明实录》在语言习惯上差异巨大,其句法、用词习惯并非全无规律可循。本节分析贯穿辽宁本全书的有关政令“上行”或“下行”文的行文规律与表达形式,以及其他情况可能导致的文义讹变。

(一)“降旨”与“钦此”

《明实录》凡皇帝言行皆书,诏令敕谕是其载录的主要内容。今本《明实录》中,凡属“朝廷之命”,皆书曰“命”“敕”“诏”“谕”等,而辽宁本一律作“旨”或“降旨”,凡言及“降旨”47次,“旨”39次,文末则多以“钦此”结尾。兹举以下数例言之:

1.洪武二十五年正月丙申“命送故元梁王孙爱颜帖木儿于高丽……命高丽送至耽罗国,依其亲族”,辽宁本作“降旨:‘将已革元朝梁王之孙爱延特木尔送至高丽国……由高丽国会同,送至丹洛国亲戚之家。’钦此”。

2.洪武二十五年二月壬子“诏自今凡传制……无得径由中道”,辽宁本作“旨:‘嗣后凡降旨……勿由中路直行。’钦此”。

3.洪武二十五年二月辛未“上敕中军都督府臣曰:‘……’”,辽宁本作“帝降旨于中郡督都府大臣,谕:‘……’钦此”。

4.洪武二十五年三月丙申“上谕礼部右侍郎张智曰:‘……’”,辽宁本作“帝向礼部右侍郎张智曰:‘……’钦此”。

丁亮等认为:“‘稿本’(引者注:指辽宁本)中凡与皇帝圣旨有关的部分一般写作‘旨’‘圣旨’‘降旨’‘降旨某部’的格式,句尾要写‘钦此’二字,这种书写格式和《万历起居注》中记述皇帝旨意的格式基本相同。”按,辽宁本中并不见“圣旨”一词。明代公文、起居注或钦录簿中,例以“奉明旨”“奉圣旨”“奉钦依”等作为援引圣旨的起首语,而非“降旨”“旨”等词。

此外,辽宁本中一些文本不属于圣旨原文,但亦以“钦此”结尾的现象,值得注意:

降旨兵部:“……皆赐给官职。”向近侍之臣曰:“将兵初历戎行,朕不忍久废。”近侍之臣皆曰:“君主如此思功念旧,臣等孰不改过自新?”钦此。

实际上,“降旨”“旨”应系满文“hese(旨)wasimbufi(降下)”或“hesei”(旨)之直译,这是满文档案中最常见的固定搭配之一。如洪武十三年正月庚子“命工部遣官督太仓……”,史语所乙本作“weilere jurgan de hese wasimbufi, hafan takūrafi tai tsang”;洪武十三年二月丙子“诏建潭王宫殿于长沙”,史语所乙本作“hese wasimbufi,tan wang ni gung diyan de cang sa de ilibuha”。或言曰“旨”,洪武十三年三月庚戌“诏赐察度织金、文绮、纱罗”,史语所乙本作“hesei ca du de sese noho ilhangga suje  lo buhe”。这是满文本《明实录》翻译“朝廷之命”的固定句式。 lo buhe”。这是满文本《明实录》翻译“朝廷之命”的固定句式。

而部分“旨”后以“钦此”煞尾,则是直译满文之“sehe”或“sehebi”,在满文文书档案中,置于圣旨之后的“sehe”例译为“钦此”。例如洪武十三年二月壬午“命礼部尚书偰斯……”,史语所乙本译作“dorolon i jurgan i  hafan siyei sy de hese wasimbufi……sehe”。再如洪武十三年五月己未“召儒士王本等敕曰:‘……与朕同游’”,史语所乙本译作“bithei urse wang ben se be ganaha hesei bithei gisun,……mini emgi hafan siyei sy de hese wasimbufi……sehe”。再如洪武十三年五月己未“召儒士王本等敕曰:‘……与朕同游’”,史语所乙本译作“bithei urse wang ben se be ganaha hesei bithei gisun,……mini emgi  yabuki sehe”。回译者若依满语文书的用语习惯,就会将“sehe”译作“钦此”。 yabuki sehe”。回译者若依满语文书的用语习惯,就会将“sehe”译作“钦此”。

当原文作“上谕(谓)+某对象+曰”或“上曰”时,则回译本不言“降旨”“旨”,而言“帝向某某曰……钦此”或“帝曰……钦此”。可举以下两例:

1.洪武二十五年正月辛丑“上谓刑官曰:……输粟北边赎罪”,辽宁本作“帝向刑官曰……向北边发米赎罪。钦此”。

2.洪武二十五年二月戊午“上曰……姑识之”,辽宁本作“帝曰……着暂记。钦此”。

不一而足。这种行文方式,也可从满文本《明实录》中得到解释。如洪武十三年五月辛亥“上谕礼部臣曰……”,史语所乙本译作“han dorolon i jurgan i ambasa baru(向)hendume……sehe”;洪武十三年五月乙巳“上曰……亟命放遣之”,史语所乙本译作“han hendume……hūdun sindafi unggi se sehe”。

当然,由于满文译本在不同语境中展现出的差异性,并非所有“上曰”都会以“sehe”结尾,反映在辽宁本中,即表现为部分条目虽以“旨”“降旨”“上曰”起首,但结尾不书“钦此”。

最后看上文提到的辽宁本将“钦此”置于“近侍之臣曰”之后的情形。按,满文中的“sembi”并非专用于圣旨文本收尾,例如洪武十三年三月癸丑“两浙都转运盐使司运使吕本言……实为民便”,史语所乙本译作“juwe je i du juwan yūn yan  sy i yūn sy i yūn  hafan lioi ben wesimbume……ombi sehe”。与之类似的案例见于洪武十三年正月乙巳条: hafan lioi ben wesimbume……ombi sehe”。与之类似的案例见于洪武十三年正月乙巳条:

(上)命吏部……以示劝惩。上谓侍臣曰:“……是以此心斯须不敢忽也。”侍臣对曰:“……太平长久之道也。”

史语所乙本译作“hafan i jurgan de hese wasimbumbi……han ashan de basire ambasa(近侍臣)baru hendume:……ashan de basire ambasa jubume……sehe”。其中,“sehe”书于本段文末,但其意并非“钦此”,而是指示“侍臣曰”的内容结束。可以想见,译者在回译此段时,因句首有“hese wasimbumbi”,句末以“sehe”收尾,例将此句以“降旨……钦此”的句式套译,而忽略了其间“上谓侍臣”与“侍臣对曰”的内容,遂致“钦此”一语的误置。相反的是,如今本纪事为陈述句,不言“命”“诏”“谕”“敕”“上曰”等词,辽宁本则一律不以“降旨……钦此”句式行文,这也与满文本的翻译体例完全一致。

(二)“据……(将)……具奏”句式

《明实录》的纪事范围,除“上之下行”的皇帝诏命之外,最主要的就是“下之上达”的臣民奏事、言事之记载。在辽宁本中,凡臣民上奏言事者,一律以“据某某将……(等情)具奏”的句式表达:

1.洪武二十五年正月丙申“右军都督佥事欧阳琳奏……乞罢之便”,辽宁本作“据右郡督都签事官欧阳林,将‘……当停止’等情具奏”。

2.洪武二十五年正月庚子“刑部奏……其属官吏当逮问”,辽宁本作“据刑部(将)‘……拿问该属官吏’等情具奏”。

3.洪武二十五年二月庚辰“兖州府曹县主簿刘郁因事逮系,耆民杨德等诣阙,言其廉勤爱民”,辽宁本作“兖州府曹县主薄刘虞得罪拿问。有老民杨德等来至阙门,将‘其廉勤爱民’具奏”。

以上择取军、官、民奏事各一例,余不赘。可以确定的是,与“上命”的格式化行文一样,辽宁本中臣民言事也有“将……具奏”的固定句式。辽宁本中,多可见抄写者涂乙正文,再于句中补入“据”“将”“等情”“具奏”等字样的痕迹。可见,此当系辽宁本执笔者有意维持的统一句式。

史语所本中关于臣民言事的例句也有许多,姑以以下三条为例:

1.洪武二年十一月丁酉“中书省奏请营后堂”,史语所甲本作“jung  yamun amargi tang araki seme baime wesimbuhe”。 yamun amargi tang araki seme baime wesimbuhe”。

2.洪武十三年四月庚辰“山东都转运盐使司奏……有奇”,史语所乙本作“ i du juwan yūn yan i du juwan yūn yan  sy ci……bithe funcembi seme wesimbuhe”。 sy ci……bithe funcembi seme wesimbuhe”。

3.永乐二十二年八月庚午“六科给事中梁盛等劾奏成国公朱勇等……宜付法司明正国典”,史语所本译作“ceng guwe gung ju yung se……beidere i jurgan afabufi acambi de gurun i fafun be ninggun k’o yamun i gisurere hafan liyang  se wesimbuhe”。 se wesimbuhe”。

其固定译法为“言事主体+wesimbumbi+言事内容+seme”或“言事主体+言事内容+seme wesimbuhe”,少数情况下会使用“言事内容+be言事主体+wesimbumbi”。在清人的语言习惯中,上行文中的“seme wesimbumbi”通常译作“等情(等语)具奏”。但是,由于满文本《明实录》将“言”“奏”“请”“议”“劾”都译作“wesimbumbi”,使得回译者在面对套嵌多个言事主体的文句时,很容易曲解文义。

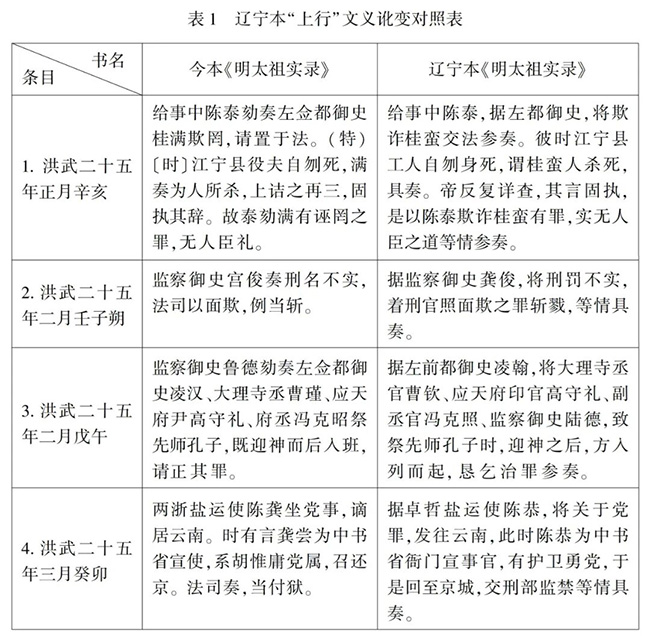

黄秀颜曾注意到辽宁本中的部分异文错误,称之为“纪事悖谬”。兹将辽宁本中的此类纪事问题制成表1,以概见其异同:

第1条实录主要由两部分内容构成,一是陈泰劾奏桂满“欺罔”之事,二是追述桂满将役夫“自刎死”说成“为人所杀”上奏。但辽宁本却将劾奏者陈泰作为“欺罔”者叙述,其原因正在于此段中出现“劾奏”“奏”“泰劾满”3个奏事的标志词,辽宁本分别译作“据……参奏”“具奏”“等情参奏”,使得语句次序紊乱。

第2条,由于译者将“监察御史宫俊奏刑名不实”断为“监察御史宫俊奏:‘刑名不实……’”,例以“据……等情具奏”句式套译,致使文义扭曲。

第3条最具典型性。此处言事主体被易为名列首位的受劾者“左佥都御史凌汉”,而原言事主体“监察御史鲁德”却变成末位受劾者。原因在于本段满文译法与前文所举“永乐二十二年八月庚午”条相似,使用了“言事内容+be言事主体+wesimbumbi”的翻译句式,而回译者忽略了宾格助词,按照常见语序依次翻译,遂造成语素位置异常调换。

第4条,“法司奏,当付狱”被译为“beidere i jurgan gindana afabufi acambi seme wesimbuhe”之类的句子,回译者在翻译此段时,将“两浙盐运使陈龚”作为言事主体,而将后文视为言事内容,造成文理不清的现象。

当涉及到多个对象时,此类“异文”通常表现为对原文主语、宾语的错置,除上奏言事外,类似的例子如洪武二十五年六月癸丑“建昌、苏州二郡设立闽指麾使司及汇川郡闽千户所”,今本作“置建昌、苏州二军民指挥使司及会川军民千户所”。比照史语所乙本洪武十三年三月戊午条,将此段内容翻译为“giyan cang su jeo juwe jiyun minjy hwei  sy jai hwei cuwan jiyūn min ciyan hū so ilibuha”,如此,辽宁本的致误缘由一望可知。再如洪武二十五年二月乙卯条将“(军人)擅伐民树木”误作“民乘木私伐”。按,此句的满语译文当为“irgen i moo be cisui sacimbi”(比照“洪武十三年正月甲午”条译)。辽宁本将“i”视为工具格助词,译作“乘木”;而“cisui”除作“擅自”解外,还有“自私”之意,故被译为“私伐”。辽宁本作者对满文的“主宾谓”(SOV)语序相当生疏,时常忽略格助词或倒置主宾,造成多处与今本《明实录》相左、文理紊乱难以通读的情形。 sy jai hwei cuwan jiyūn min ciyan hū so ilibuha”,如此,辽宁本的致误缘由一望可知。再如洪武二十五年二月乙卯条将“(军人)擅伐民树木”误作“民乘木私伐”。按,此句的满语译文当为“irgen i moo be cisui sacimbi”(比照“洪武十三年正月甲午”条译)。辽宁本将“i”视为工具格助词,译作“乘木”;而“cisui”除作“擅自”解外,还有“自私”之意,故被译为“私伐”。辽宁本作者对满文的“主宾谓”(SOV)语序相当生疏,时常忽略格助词或倒置主宾,造成多处与今本《明实录》相左、文理紊乱难以通读的情形。

四、辽宁本的异文与其回译性质辨证

本节将辽宁本与今本《明太祖实录》的文字与内容进行对比,先见其异同,再借满文本《明实录》的相同译文对这些异同(与舛误)予以尽量合理的解释。选取辽宁本中具有译文特征的语素讹误(包括误写、衍文、圈改等)或与今本文义有明显出入之处,以现存满文《明实录》的译文进行检验。

例如,今本《明太祖实录》洪武二十五年三月戊子条“夜有星,如杯大,青白色,有光,起自尾宿,南行,至近浊没”,辽宁本作“本夜一星,如杯大,而色青白,有光,出于尾星,向癸方近至不见”。“癸”在传统堪舆知识体系中象征“北方”,此句与今本“南行”的记载完全相反,周中梁据此推测满文译者将“浊”翻译为“sahahūn”(意为“淡黑”或“癸”),回译者舍“黑”意而译作“癸方”。可以满文本《明实录》的相关纪事来验证这一推测。今本《明太祖实录》洪武十三年二月乙亥记载:“夜,有流星,赤色,起自东南,游气中行,至近浊没。”史语所乙本译作“tere dobori,lio sing usiha fulgiyan boco bihe,dergi julergi farhūn baci tucifi,sahahūn bade hanci isiname saburakū oho”。此段翻译略去了“游气中行”4字,其余则基本保持了逐字翻译的风格,其中“sahahūn ba”(原意为“黑暗处”)正可被译为“癸方”。

此外,今本《明实录》中言及天象,皆只在干支纪日下称“夜”,无指示代词,与中文习惯相符合。而辽宁本全作“本夜”或“是夜”,则因满文本“夜”(dobori)字前均有指示代词“是”(tere)。由此,辽宁本中的“是夜”“本夜”等用词,也可从满文本《明太祖实录》的用词、行文及翻译习惯中得到解释。

以相同的方法,对辽宁本中的27组异文逐一加以检视,制成表2:

以上主要着眼于某些名词的固定译法、误译及针对文本作出的圈改而导致的异文问题。固定译法如第4条“故元”在辽宁本中出现多次,均作“已革元朝”,具有较浓的硬译色彩。按,洪武十三年正月戊午条“故元平章薛帖木儿来降”,史语所乙本将“故元”译作“efujehe yuwan gurun”,“efujehe”为“efujembi”(衰败)的过去式,进而意译为“已革”。又如第9条将“侄”写作“兄之子”,在辽宁本中多次出现,显示这是一种固定译法,类似的情形还见于辽宁本将“从子”写作“兄弟之子”,但这种称呼并不符合汉语习惯。“侄”“从子”等词在满语中虽有专名,但满文本《明实录》均以某“i jui”(之子)的形式翻译,辽宁本也因袭了这一译法。

另外,除第5、18、19、25诸条展示出的一词多义现象外,由于满文的单词量不足以与汉文一一对应,还会出现“多词一译”的特殊现象。如辽宁本通常将“置”“委”“与”“任”“付”等词皆写作“交”,这当是对满语“afabumbi”的统一翻译。此类译文痕迹较为醒目,读者自可意会。

借此我们还可对满文本《明实录》的翻译特点与辽宁本的文本性质再略作考察。从第1、2、8条可见,辽宁本对同一词语还会采取不同译法;除上表所示的“茅鼎”一词外,辽宁本对“钞”“军”“护卫”“蓝玉”等专门音译词的不同写法,表明辽宁本很可能是由多人合译。此外,笔迹也显示出辽宁本出自多名书手。但是,辽宁本又常将正确的文字回改为舛文(如第12条),可知圈改者并未参考《明实录》原文。而从若干增入、改译为契合原文的内容来看,圈改者所据以参校的文本当系满文本,则此类圈改也并非读者批校,而是与《明实录》的满文译写一同进行的。可以推测,辽宁本的作者稔悉清代公牍,但常以汉语习惯理解满文语法,很可能系充入明史馆的译字书吏。

林士铉指出,满文本《明实录》由内三院负责,顺治朝“明史馆”正设于内三院。内三院裁撤后,“翻译书史”也顺理成章归为翰林院职掌。康熙五年(1666),张玉书乡试程文言及:“皇上顷以明史尚缺,命礼臣搜遗编,词臣开史馆,校译实录,刻日告竣,或编年、或纪传,将蔚然睹一代成书矣。”康熙四年重开明史馆,立即敕译《明实录》,也与此时《明史》修纂工程密切相关。周中梁断辽宁本为“内部鉴定的版本”,按其将部分同音词作出更正(如“五郡”更正为“五军”、“前护”更正为“千户”),对满文音译而言似无此必要;再如刻意维持上行文句式,从反映满文原文角度而言,亦属画蛇添足。故辽宁本是否为供鉴定的版本虽暂不能断定,但其属于周氏所言“《明史》纂修工程的一部分”,殆无疑义。

五、余论

20多年前,黄秀颜就指出辽宁本存在“翻写删节”的痕迹,但她判断此系坊间刻意伪造,则稍失于粗率。周中梁从满文回译角度对辽宁本中部分醒目讹误的分析,正可以对黄氏的疑问作出更为合理的解释。可惜的是,此后学界并未沿此路作进一步的探索。尽管今存满文本《明实录》涉及洪武二十五年的部分已经佚失,但借由残存的满文本《明实录》,仍可以基本“还原”辽宁本据以回译的满文原文,进而确认辽宁本系清前期官方敕译满文《明实录》的汉文回译本。由于满文本《明实录》系由清代官方根据明代官藏四本《明实录》翻译而来,辽宁本的内容只能是今本《明太祖实录》的衍生产物,而非独立于今本的文本系统。因此,辽宁本不当被用以研究明初《太祖实录》的修纂过程,也不宜作为优先于今本《明实录》的明初文献来观察明代制度与史实,学者在讨论相关问题时尤需谨慎落笔。

借由对辽宁本与满文本《明实录》文本的对比与分析,还可得到一些新的认识。林士铉认为,尽管由于政治上的忌讳,满文本会选择改窜个别文字,但却可通过灵活利用音译,避免删削原文。仍以第一节提到的《立学校诏》为例,其中“夷狄腥膻,污染华夏”一句,于清廷而言堪称悖逆,满文本即径译作“i di nincuhūn  ,dulimbai gurun nantuhūrame”,对此完全不加讳饰。据此可以认为,除翻译过程中可能导致的差异外,满文本可能是最接近明官藏本《明实录》文本原貌的版本之一,借此可校正今本《明实录》中的某些错误。例如,洪武二十五年正月丙申“命送故元梁王孙爱颜帖木儿于高丽,赐钞五十锭为道里费。旦命高丽送至耽罗国,依其亲族”,“旦”字可能为“且”之形讹,兹据辽宁本作“又由高丽国会同”,知原文当作“且”为合宜。 ,dulimbai gurun nantuhūrame”,对此完全不加讳饰。据此可以认为,除翻译过程中可能导致的差异外,满文本可能是最接近明官藏本《明实录》文本原貌的版本之一,借此可校正今本《明实录》中的某些错误。例如,洪武二十五年正月丙申“命送故元梁王孙爱颜帖木儿于高丽,赐钞五十锭为道里费。旦命高丽送至耽罗国,依其亲族”,“旦”字可能为“且”之形讹,兹据辽宁本作“又由高丽国会同”,知原文当作“且”为合宜。

当前学界研究集中于清初对辽金元三史的翻译,却鲜有涉及《明实录》翻译者。从时间上看,实录翻译与明史纂修同始于顺治二年(1645),几于三史翻译甫一告成即着手进行,则满文本《明实录》与三史应出自同一批译者之手,这从对它们翻译体例的初步比较中也可见一斑。清朝以“同文之治”塑造立国正统,修纂、编译多语文书籍是其整齐文化的一种重要手段,《明实录》与《明史》的编译也当与其时以“国语”翻译经史的活动相联系。清朝官方如何定位满文《明史》的修纂?满文本的译稿本、誊录本与回译本的存在,展示了满译《明实录》工作的各项程序。林士铉已经指出,满文《明实录》是为纂修满文《明史》所作的前期工作,今尚存的百余卷满文本《明史》(《ming gurun i suduri》)是否即根据满文《明实录》编写而来?抑或是清修《明史》正式刊行以后的翻译成果?这些问题,尚待进一步考察。

本文撰写过程中曾蒙孔尚恩(Sean Cronan)、章豪提供史料,复承董斌、张又天在满文译写方面予以帮助,还得到《文献》外审专家的悉心阅正,谨此一并致谢。

【作者简介】唐佳红,复旦大学历史学系博士研究生。研究方向:明代政治史及制度史、历史文献学。

本文发表于《文献》2025年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|