|

内容摘要:新民主主义革命时期,中国共产党领导的根据地以农村为主,经济和技术基础薄弱,又遭敌人重重封锁,导致铅印、石印等机器印刷设备与耗材严重匮乏,无法满足群众日益高涨的文化需求及学校的课本供应。于是根据地的党政机关、出版社、社会团体、民间书坊、合作社和学校等机构,选择利用雕版印刷开展出版事业。所刻红色书籍中,以识字教材和初级国语、常识课本为主,版式疏朗,内容贴近农村实际。从土地革命到抗日战争再到解放战争时期,传统的雕版印刷术在华中、华东、华北、西南和西北等多处根据地发挥作用,推动了当地的扫盲工作和教育事业,为偏远地区传播革命火种。

关键词:中国共产党 根据地 红色出版 雕版印刷 革命文献

引 言

光绪以后,在技术、经济和文化等多重因素的作用下,机器印刷业(如铅印、石印)以上海为中心迅速崛起。但在偏僻村镇和中西部地区,由于交通落后和社会动荡等原因,机器印刷的发展较为缓慢,当地的刻书业虽然受到冲击,但仍保留了相当的市场份额。1927年大革命失败后,中国共产党开始独立领导武装斗争,工作重心由城市转向农村。从土地革命到抗日战争再到解放战争初期,根据地的经济和技术基础薄弱,又遭敌人重重封锁,缺乏铅印、石印的设备,油印所需耗材也较为紧缺。因此,各级党政机关积极利用传统的雕版印刷术,除直接领导的出版社、印刷厂和抗日团体外,还兴办农村合作社,并引导民间书坊刊刻红色读物,有效缓解了书荒问题。

目前,学界普遍认为民国时期雕版印刷业严重衰落,所以相关研究较少,且没有涉及红色政权。有关根据地出版业的研究,则很少关注雕版印刷,有学者甚至认为边区印刷事业“基本上抛弃了中国传统的雕版印刷”。有的论著虽然提到几部雕版红色书籍,但并未展开探讨。仅有少数学者意识到雕版印刷对于红色出版的贡献。新中国成立之初,时任北京图书馆(今中国国家图书馆)善本部主任的赵万里先生就提出“新善本”的概念,注意征集稀见的进步书刊和革命文献。他谈到革命根据地的印刷事业时曾指出:“最初利用粗糙的土纸,窳劣的印刷术,甚至利用雕版技术,印行了许多对革命有重大作用和贡献的书刊。”再如严帆指出:“中央苏区时期,古老的雕版印刷、石印平版印刷为新闻出版印刷发行事业作出了重大的贡献。”孙玉祥总结抗战时期山西出版的特点之一为:“没有这些条件(引者注:铅印、石印),就木版刻印(如太行文化教育出版社)腊版油印。”邱锋通过考察《工农兵三字经》的版本,认识到:“在简陋的条件下,用油印、木刻、石印翻刻这些革命课本。”李频在研究韬奋书店所刻《绘图新三字经》时指出:“极端贫乏的物质条件使出版者选择了古老的木刻雕版印刷。”然而,他们只是就某一时段、某一区域或者某本书使用雕版印刷的情况进行简单论述,没有展开全面调查和系统研究。有鉴于此,笔者从发展趋势、地理分布、形成原因、刊刻机构和书籍特征等方面,考察中国共产党领导下的雕版印刷业,发掘其在革命出版事业中起到的作用,探索研究红色文化传播机制的新路径。

一、发展趋势及地理分布

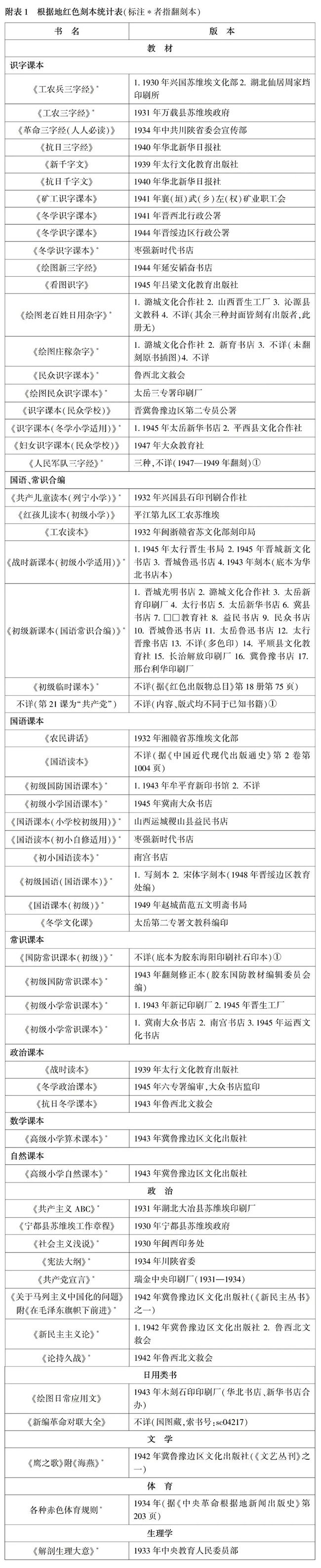

笔者据版本实物和文献资料,统计到雕版印刷红色书籍59种、版本94种(见文末附表1),而其实际数量应远大于此。红色刻本之所以流传较稀,一是因为刻书活动多在偏僻落后地区进行,加之日寇扫荡和国民党查禁,保存环境恶劣。比如抗战时鲁西北文救会曾刊刻多种红色读物,“可惜这些木刻版和印出的书籍在战争年代都失散了”。二是雕版书籍多为普及性教材,使用的纸墨又差,导致读者及藏家不够重视,容易散佚。此外,图书馆和博物馆对红色雕版印刷一事缺乏了解,著录革命文献的版本情况时不够详细,数字影像化程度也很低。故仅就笔者目前所掌握的资料做如下分析。

(一)发展趋势

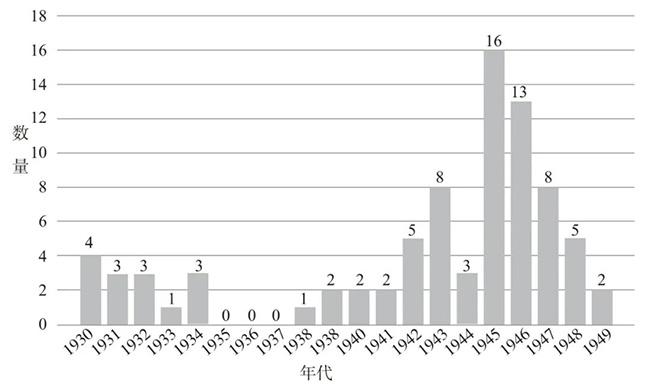

共产党领导下的农村根据地,在土地革命、抗日战争和解放战争时期都曾雕版印刷红色书籍,其中可以确定年代的有81种(见图1)。不同时期,刊刻书籍的种类和数量也不同。

图1 1930—1949年革命根据地刊刻红色书籍的数量

根据地初创时,红色政权在国民党军队的围剿下苦苦挣扎,不得不将生存问题放在首要位置。彼时印刷工作服务于革命宣传,以标语、传单和报纸为主,尚未有足够精力投入平民教育和书籍出版。如1929年中共第六届中央执行委员会会议文件《宣传工作决议案·特别注意于一般群众中的宣传工作》,几乎没有提及图书发行。直到1930年古田会议后,各种教材和政治读物的出版才稍有起色。但此后的斗争形势一直不容乐观,且雕版印刷需要储藏刻板,不方便快速转移,所以较少使用。抗战初期,敌我力量对比悬殊,根据地条件艰苦,而图书出版周期长、耗材多、发行隐蔽性差,“仅作为根据地出版物的点缀偶尔在小范围内完成”。

由图1可知,抗日战争后期至解放战争初期雕版印刷的红色书籍最多,这主要有两方面的原因。其一,根据地的抗战形势好转。1944年初,日军出于打通大陆交通线的战略需要,对正面战场发动猛攻。中共领导的敌后战场转入攻势,解放区迅速扩大。二是因为工作方针有所变化,“(延安)整风运动推动了教育改革,大生产运动为教育的发展奠定了物质基础”。1943年后,学校和学生数量快速增长,群众教育和冬学运动也蓬勃发展,扫盲工作如火如荼地开展。刘松涛回忆华北根据地课本紧缺的情况:“不少地区,还只能做到两人一本,或三人一本,有的教师每天除了白天上课之外,夜里还要用很多时间在灯前给孩子们抄书,更有的由高年级学生给低年级学生抄书。”1944年底,中共中央召开文教大会,总结教育改革经验,确定以边区为单位统一编纂教材,“出版事业开始走向了大众化、通俗化、为工农兵服务的新道路”。1949年,史育才在全国新华书店出版工作会议上报告称:“1943年后减租减息,群众生活改善……为了解决看书问题,自己集资去买书,进而办文化合作社,这种自发的现象,在群众发动后的各地都呈现着。”内战全面爆发之前,根据地的环境相对稳定,识字人群扩大,导致书籍供不应求,于是某些地区就利用雕版印刷解决燃眉之急。不过,这一时期根据地的机器印刷业也在快速发展。由于日本战败,物资统制和封锁禁运得以解除,国内印刷业和机械制造业恢复元气,解放区也可以通过地下渠道从国统区购买印刷设备。1947年后,解放战争转入战略进攻阶段,中共控制的城市增多,机器印刷产能得到大幅提升,相对低效的雕版印刷遂被逐渐淘汰。

(二)地理分布

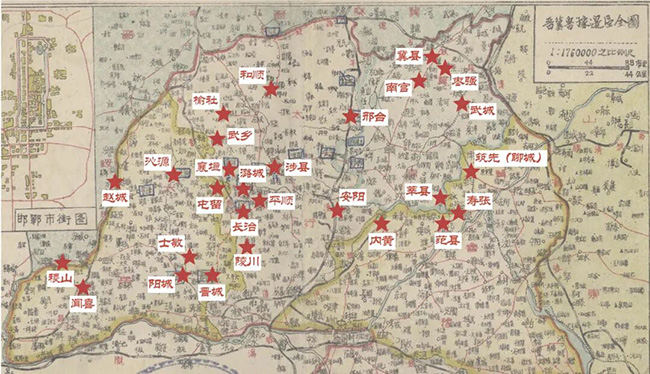

据笔者统计,全国范围内的多个革命根据地都曾刊刻红色书籍。土地革命时期的刻书活动,主要分布于南方的中央苏区、湘鄂苏区、湘鄂赣苏区、赣东北苏区、鄂豫皖苏区、川陕苏区及琼崖根据地。抗日和解放战争时期,包括陕甘宁边区、晋冀鲁豫边区、晋察冀边区、晋绥边区、山东根据地、苏皖边区、浙南根据地、浙东行政公署。其中,晋冀鲁豫边区刊刻书籍的种类及数量最多。若以省份而论,雕版印刷红色书籍的现象广泛分布于江西、福建、湖南、湖北、安徽、四川、海南、陕西、山西、山东、河南、河北、浙江等省(见文末附表2),其中,山西、山东、河北名列前茅。这是因为三省根据地面积广大,群众基础良好,山西的抗日民族统一战线形成最早,是八路军总部所在;山东、河北地处华北平原,人口稠密,经济发展水平较高。1941年,晋冀鲁豫边区政府强调:“在目前交通运输极端困难的条件下,靠外面的图书来发展根据地的文化事业是不可能的。各根据地应当靠自己建立出版事业。”据统计,晋冀鲁豫边区编印的冬学课本数量首屈一指,比之次席晋察冀边区多出一倍有余。但拥有印刷机器的城镇大多控制在敌人手中,根据地铅印、石印的产能无法匹配宣传和教育的需要,故而对雕版的利用率较高。

(三)形成原因

1.机器印刷设备紧缺

根据地经济落后、物资匮乏、工业基础薄弱、交通条件简陋,加之敌人封锁、侵扰,导致机器印刷业发展缓慢,“无机器,技术人员很少,铅是从各地几斤几斤的搜集来的,纸张没有,1940年报纸缺了,改用土纸(即麻纸),油墨没有,自己做,机器零件多是凑成的”。即使是延安的中央印刷厂,最开始“真正熟练的能排字和拼版的工人仅有二个,其他十几人都是刚从学生中提拔起来做排字的。就是以其他部门的熟练工人来说亦占少数”。印刷设备需从敌占区购买,技术人员也要到城市聘请,耗费大且风险高。尽管边区人民修旧利废,自制马兰纸、油墨、铸版机等,仍不能填补供给缺口。就算使用更简捷、更便宜的油印,也存在蜡纸不足等限制。如抗战时河北枣强根据地急需课本,“只有少数村能用蜡纸油印一点”。相比之下,雕版印刷的原料低廉易得,较少受外部环境制约。1939年,李桦曾谈及木刻相较于机器印刷的优势:“只要有一把刀子,全不靠舶来的制版材料,无论在何时何地,战争将延长到什么时候,我们的物质生活变到怎样的困难,都不至发生影响。”1940年,陵县抗日政府粮秣科科长王工一印刷《合理负担表》,起初油印几十份,但因“敌人控制着城市,油墨很缺,不易买到”,最终改用雕版。同时,根据地军民一心,群众积极提供板材。如1939年华北新华日报社进驻武乡后,村民们主动把家里和山上的梨木、枣木送给报社的刻字工人。

2.雕版印刷传播广泛

清代前期,西北地区的刻书业较为落后。如光绪五年(1879)山西巡抚曾国荃奏报称:“书肆既无刊印官书,即南省已刻之书又因道路艰险无人贩运到晋。”同光之际,左宗棠任陕甘总督,在关中书院、新疆迪化等地设局刻书。之后,陕西、山西、甘肃诸省兴办官书局,大大带动了当地的刻书业。以山西为例,后来刊刻过红色图书的区县(见文末附表2),在清末民初几乎均有刻书记载。考察北方红色文献的刊刻地,笔者发现,晋东南、鲁西和豫北地区较为集中(见图2),而晚清时,它们之间即存在较为密切的书籍、刻工及书业资本流动。如山东东昌府(聊城)的著名书坊书业德,自清代乾隆经营至民国,并在山西太原、祁县、平遥等地设有分号。清末曾在聊城张秋镇开画店的阎均振称,彼时源茂永、鲁兴聚和刘振升是当地最大的三家年画店,东家皆为山西陆安府(今长治、长子、潞城一带)人。再如河南沁阳的翰墨林书铺,是山西汾阳翰墨斋开设的分店。沁阳的书贩和刻工,也会前往晋东南开展经营活动高仁贵:《建国前潞城县商业市貌概观》,《潞城文史资料》1999年第7辑,第11页。。如1939年长治的太行文化教育出版社编印《战 时读本》,“石印印不过来,就在河南找了一些会刻字的工人,组成了一个木刻印刷组”。

图2 晋冀鲁豫边区刻书地点分布图

3.刻工容易招募

清代中叶以后,随着刻书业的繁荣,刻工群体的规模愈加庞大,在书坊之外出现了大量的刻字店,以承刊承印为主。尽管刻字业与刻书业关系紧密,但二者的发展曲线并非完全一致。除书籍外,刻工还承接书契、简帖、笺纸、仿单等业务。因此,民国年间刻字业的生存空间要大于刻书业。另外,刻工也参与铅字的雕刻,最有名者,为1915年商务印书馆聘请武昌陶子麟创制“古体活字”,直刻铅坯。民国初年北京的雕版工人大量失业,其中一部分便转行:“专在印刷局里刻那没有部位的铅字……倒比在刻字铺当工人还强。”同时,部分石刻工人兼擅雕版,而山西石刻繁盛,晋南尤多。新民主主义革命时期,老一辈雕版艺人尚存于世,为当地刊刻红色读物提供了技术支撑。如1939年初,何云在山西沁县开办《新华日报》华北版,但铅字残缺不全,浇版房领班张建功就从长治聘请了刻字师傅宋亮珍及其学徒侯和尚。1939年冬,鲁艺木刻工作团计划采用年画的形式宣传革命,但对水印技术缺乏了解。他们从老乡口中得知庙里的灵签是雕版印的,于是寻着线索找到曾经做过刻工的赵四;又从《新华日报》社找到一位印过年画的王师傅,“教大家制印台,绑擦子,夹纸和粘套版”。再如聊城的刻工多为附近堂邑县人,冀鲁豫边区第三专署开办的印刷厂中,“书写、木刻师傅是从堂邑县赵吕庄请来的”。1942年,鲁西北文救会也从此地招聘刻工。

此外,雕版技术上手较易,如光绪十六年(1890)长沙《刻字店重定条规》第17条曰:“新带徒弟,试手准一月为度。”且刻版工序主要分为发刀、挑刀和打空,打空较易,可派给新手操作。如1945年吕梁文化教育出版社编印《看图识字》,美术编辑赵力克“刻出图画的线条”,其他人“用刀子挖空白”。

4.雕版印刷的特点契合初级教育的需求

民国时期普通百姓的识字率很低,倘若在农村开展文化工作,教材的内容需要通俗易懂、形式易于接受。如1929年底《共青团闽西特委各县宣传科第一次联席会决议案》要求平民学校的教材:“要通俗,句子不可太长……课本上要有插画,使学生看图会意……第一册注意名词的编辑,全册约三十课,每课不能超过二十个字。”1939年姜存松曾探讨书籍形式的通俗问题,认为字体上“铅字不如‘活体’来得通俗,并且可使民众得到练习书法的机会”。所谓“活体”即软体字,如国图收藏的《妇女识字课本》(索书号:sc05701)和《革命对联大全》(索书号:sc05124)均为写刻本,版面舒朗。再如冀县书店翻刻《初级新课本》第6册,将原版的铅印小字改为大字。字大、图多、楷体等印刷要求,对于铅印和石印设备捉襟见肘的边区来说绝非易事。而用铁笔刻写蜡板的油印,笔划较细,观感上不如雕版;且印数较少,因蜡纸寿命的极限数为五百份。对雕版而言,若板材良好、保存得当,使用极限可达万次。正因如此,有的机构虽然也具备少量的铅印或石印设备,如太岳新华书店、延安韬奋书店,但对于受众广、需求大的识字教材和初级课本,印刷时仍选择雕版。同时,由于初级教育课本不适合长篇大论,所以字数较少;加之农村根据地分散,各个片区的读者数量不多,书籍需求有限。如此一来,机器印刷的高效优势无法充分发挥,雕版速度慢的短板也不再明显。据石祥统计,刻工每日刻制中上水准匠体字的速度一般为110字,那么不计算插图,一位工人十日内就能刊刻千字左右的识字课本,这基本可以满足根据地的教学需要。

5.调整印刷与发行方法

根据地刻书业的发展,离不开印刷工作者的积极探索。如应对敌人袭扰的问题,晋察冀边区教育出版社采取“巡回印刷”法:“将刻好了的课本木板用驮骡分运各地,在纸厂附近印刷,印够一定数量之后,又整理木板,驮往别处去印,对各地解决课本问题帮助很大。”再如冀西三专区和冀中游击区设立地下印刷厂,“在地洞里用油印或木刻印刷课本”。发行方面,店员和书贩肩挑背负,主动为群众送去精神食粮。如潞城文化合作社在农忙时,“抽调两个营业员,按学区担上书担子,下乡到各小学、各村庄送书籍文具”。

二、红色雕版印刷机构

中共领导下的各类出版机构刊刻了大量红色读物,有的机构专营雕版;有些初期使用雕版,待资金充裕、环境平稳后,改用新式印刷;有些则是转移途中条件困难,暂时借用雕版;还有机构并用铅印、石印和雕版。

(一)政府

中共中央政府所在地的机器印刷设备较为齐全,因而使用雕版印刷的情况较少。如1931年中央印刷厂成立于瑞金叶坪镇,下设铅印、石印、刻字等8个部门。其中,刻字部主要负责报头、插画之类,主任潘子仁能写能刻一手好字。也曾刻印少量书籍,“印刷机不够,就用油印、石印和木板印刷,在瑞金曾用雕刻木板刷印了一批《共产党宣言》”。1933年中央教育人民委员部成立印刷所,以石印为主,也兼用雕版。1934年7月29日,江西省教育部总结会议通过的工作计划大纲中提出:“各县、区、乡教育机关要注意搜集编审人才,印刷器具(石印、木印)和工人,迅速的送到中央教育部。”中央苏区的兴国县和万载县政府曾刊刻《工农兵三字经》等书,1930年,宁都县苏维埃政府刊刻《工作章程》;位于长汀的闽西印务处翻刻《社会主义浅说》,现藏于古田会议纪念馆。但到了抗日战争和解放战争时期,中共中央所在地的政府机关几乎没有刊刻书籍的记载。

至于地方政府,1928年初,海南的琼崖特委在乐会四区(今琼海市内)开办印刷厂,“有木板印刷和石版印刷”。1930年8月,湘鄂赣苏区的平江县苏维埃政府在嘉义镇周坊村建立木梓印刷局,“以刻版印刷政府布告,各种学习、宣传资料和识字课本等”。1931年,鄂东南道委书记吴致民在湖北大冶创办印刷厂,曾刊刻《共产主义ABC》。同年,湖南酃县(今炎陵县)苏维埃政府在石洲设立印刷局,“购制钢板、油印机和木刻印版设备”。本年底,黄端喜调任赣东北省苏石印机关主任,除负责石印业务外,还刊刻列宁小学课本及各种布告、公债券等。1932年底,赣东北省扩改为闽浙赣省,省苏文化部刻印局曾雕印《工农读本》,卷末版权页标明编辑、审查、印刷、发行和寄售处等信息。皖西苏区出版的小学教材,“均用本地出产的毛边纸,石印或木版印刷”。1933年12月6日,《红军》报道川陕苏区:“铅印、石印、木刻三个印刷局规模甚大,不日即可开工,大大印刷各种书籍、报纸、宣传品等。”今四川博物馆藏有1934年川陕省委宣传部所刻《革命三字经》和《宪法大纲》,卷末皆题“写工蒋道德,刻工杨安清”。抗日和解放战争时期:1941年,山东根据地滨海专署为解决教材不足的问题,“扩大了滨海印刷厂,建立了木刻部”。同年,冀鲁豫第三专署在朝北(今属山东莘县)设立印刷厂,“有木刻印刷,也有少量的石印设备……著名画家田辛甫也曾在那里工作过”。1943年秋,鲁中行署在沂蒙山根据地组建印刷厂,自编教材,刻板印刷。再如楼适夷任浙东行署文教处副处长时,主持编印教科书,“没法制照相版,用木刻”。

此外,晋西北行政公署(1943年更名为晋绥边区行政公署)、山西沁源县政府文教科、晋冀鲁豫边区第二专署、太岳第二专署文教科等也曾刊刻红色读物(见文末附表1、表2)。

(二)出版社

中共领导下的出版社,多数具备机器印刷的条件,但设备数量有限,有时仍需雕版进行补充。如1938年成立于山西长治的太行文化教育出版社,至1939年已拥有七八台石印机,但也利用雕版,“石印和木刻工人共发展到二十多人”。再如1940年6月,赵树理调往华北《新华日报》社工作,期间编撰通俗读物《抗日三字经》和《抗日千字文》,“木版刻字印刷,销路很广”。此书的印板至今保存在武乡县八路军太行纪念馆。延安韬奋书店以铅印、石印为主,但1944年冬因敌人封锁、物资短缺,临时用木板刊刻《绘图新三字经》。此书具有较高的艺术水准,“画是木刻家古元同志刻的,文字是徐律同志写的毛笔字体”;在陕甘宁边区流传甚广,“曾不断印刷过好几版,印数有几万册”,其刻板现珍藏于中国国家博物馆。1945年春,苏皖边区二专区组建淮北路西教育出版社,动员地方上擅长刻字和印刷的工人,“每次约印二百份,只能印些小学低年级字体比较大的课本”。1945年晋绥分局号召机关干部参加大生产运动,于是吕梁文化教育出版社的编辑们编印扫盲课本《看图识字》,“墨水是用松烟、水胶配成的,刷子等用具是自制的,裁纸刀则是从印刷厂借来的,又用木箱和木板搭了个印刷台”。再如冀鲁豫边区文化出版社刊书颇多,且不乏理论、文学类书籍,曾汇刻《文艺丛刊》《新民主丛书》等,可惜仅存零种,其所刻《关于马列主义中国化的问题》《新民主主义论》《鹰之歌》现藏于国图。1943年秋,该社合并到冀鲁豫书店。据张心厚回忆:“有一批同志分来我们二所……大部分作装订和木刷工作……(1944年)将木刷、装订组建了一个单独的所。”此外,太岳新华书店、太行晋豫书店、太行书店、冀南大众书店、大众文化社、晋察冀边区教育出版社等也曾使用雕版印刷。

(三)民间书店及印刷所

私营的雕版作坊以营利为主要目的,共产党团结一切可以团结的力量,主动开放版权,引导他们印刷红色书籍。如福建长汀下辖的四堡乡(今属连城),曾是清代重要的坊刻中心。土地革命时期,长汀是福建省政府所在地,当地印刷所“对一些较为固定、印数较多的宣传品,他们就用木刻板代替铅印板印刷”。再如1944年春,枣南(今属枣强)四区的石生贵、姚登奎创办私人书店,招收刻版、印刷、装订工人20余名,从枣南教育科领取小学课本进行翻刻,“由于当时课本短缺急需,工人们一天要工作十一、二个小时”。

有的书坊在文字、插图和版式等方面精益求精。如晋城光明书店,1947年8月翻刻《初级新课本》,自行设计封面,图案精美,朱墨套印。书前的《说明》详述编纂体例,首则云:“本店搜集太行、太岳两区小学课本多种,比较参考,做了一些校订增注工作(为这曾邀请了晋城城关区几十位小学教师,几次座谈)。”次则云:“本店特请民间艺术专家精心绘画,改正旧图缺点,增加儿童念书兴趣。”同时,该店具有较强的广告意识,封底的《启事》语言通俗:“因为很合各小学使用,还没有出版,就有些知道了,前来预定……如果要买,请早些来预定为盼。”1947年《人民日报》曾对此进行报道:“晋南新解放区教师们都说:这书对我们的文化政治帮助实在大。”晋城南门内的鲁迅书店曾翻刻《战时新课本》,为了减少书本磨损、延长使用寿命,便将内容较多的第四册分为两册装订。版权页印有《启》曰:“第四册原版字体太小,特将字体和篇幅同时放大,增多页数。又为书本用久,不致损坏。故分为第四册(上),与第四册(下),以便阅读。”再如冀中八专区的大众书局,“听到反映字迹不清、插图不正后,即把已刻成的板另行重刻”。此外,新文化书店、晋生书局、文明斋书局等十余家书坊都曾刊刻红色书籍(见文末附表1)。

(四)社会团体

在共产党的领导下,许多根据地成立了文化界抗日救国会(以下简称“文救会”)。其中,有的文救会使用雕版印刷,配合教育系统为学校提供课本;有的则面向文化程度较高的知识分子,刊印理论著作。如1940年冀南文救总会建立印刷厂,早期只有两架石印机,仍以雕版为主,印刷语文课本供各村小学使用,“贺殿卿管理木版刻字、印刷,有二十多台木印床子”。再如1942年鲁西北文救会在朝北县石固等村,“印出了毛主席的《论持久战》《新民主主义论》等著作,发给在乡知识分子和乡绅学究阅读……还编印出版了木刻版本的抗日冬学课本、民众识字课本等教材”。此外,许多地区还成立各类工人组织,如1941年,在煤铁生产集中的襄垣、武乡、左权等地设立矿业工会,并开设训练班,提高工人的文化素质和业务能力;有时会雕版印刷教材,现存其编印的《矿工识字课本》,大字写刻,刊印精良。

(五)合作社

合作社是劳动群众自愿联合起来进行生产、经营的一种经济组织形式,共产党重视农村、农民的生产生活,在根据地积极推进合作化运动。其中,明确记载刻书的合作社有:中央苏区胜利县平安寨工人印刷合作社,位于兴国县背街的石印刊刷合作社,1945年在山东胶东成立的平西县文化合作社,山西的潞城、屯留、平顺文化合作社。其中,潞城文化合作社刻书最多、影响最大,被《新华日报》《解放日报》《人民日报》等多次报道。它由教师、学生、知识分子及各种艺人集资筹办,“聘请了八个刻字工人,设立起小型印刷厂,翻印小学课本,使潞城新区各小学校立刻得到两万七千册木刻课本”;除本县外,还供给邻县襄垣和黎城八千册课本。而且该社主动解决农民购买力不足的问题,新增实物换书的方法,“发动群众积麻头、编草帽,以货交换,既增加了群众生产,又解决了自己纸厂、草帽庄的原料问题”。

根据笔者的调查,晋东南是刊刻红色书籍最多的地区;同时,山西从事雕版印刷的三个合作社县域相接,皆属长治市。这与当地的刻书历史不无关系。平阳曾是辽、金及蒙元早期的刻书中心,潞州紧邻平阳府,故而存在一定程度的刻工流徙与书业互动。如刻于解州天宁寺的《赵城金藏》,发起人便是潞州的崔法珍,潞城、长子、襄垣等县的民众均有捐款。至清末民国,长治各县皆存在刻书业,以潞城和屯留为最,所刻书籍以善书为主。其中,潞城的刻书集中于同善堂(一名同善书局),且多部书籍为邻县村民集资刊印,如1926年刻《经论合解》,卷末附平顺、潞城、长治、壶关、武乡和洪洞等县的募捐姓氏。可见潞城是长治地区的刻书中心,培养了一批刻工,这也成为日后根据地刻书的重要基础。

(六)学校

根据地的课本荒比较严重,有的学校便自力更生、翻刻教材。如吴运铎在安源工会创办的第三子弟学校读书时,使用的课本“是木版手工印刷的,字很大”。中共党员林泗斋(1937年曾任浙江黄岩县委书记)担任黄岩县茅畲小学校长期间,组织学生开办小农场、小印刷厂,“学生的作业本、课外补充读物及农民的夜校课本,都是自行雕板印刷”。1944年枣南抗日政府在三义庙完小创办印刷机构,由数百名教师集资,党员夏森廷负责领导,“以学生劳动为主,聘请了木刻、装订两名技师……学生中有20个年龄较大的为练习生,折页时,除一年级学生外都参加”。1945年,在两个半月内印刷冬学课本三万多册。1946年,学校印刷部改组为新时代书店,移至枣强县城内,并在衡水西关和景县城内设有分店。1945年,河南安阳第一完小“自刻木板,用麻纸印刷。所印课本不仅自用,而且还供应全县各校使用”。

三、红色刻本的分类及其版本形式

(一)书籍分类

雕版印刷的红色书籍,大约可分为教材、政治、文学、体育、生理学、日用类书、民歌唱本七类(见文末附表1)。其中,教材无论在种类还是版本数量上皆居首位,凡44种,约占总体的3/4;版本多达78种,占比超过4/5。1933年,共青团中央书记凯丰在谈论苏区的出版事业时,批评印刷厂过于重视工作文件和理论书籍,导致扫盲课本不得已采用雕版印制:“有千百万的成年、青年、儿童在那里等待着他们的课本,却被拒绝印刷,我们在那里用木刻字印刷。”同时,刊刻的教材又分为识字、国语常识合编、国语、常识、政治、数学、自然等类,其中,识字课本和国语常识合编较多,其版本数量各占1/3。这是因为初级国语和常识属于核心课程,是“根据地拥有最大受众市场的读本、作为普及教育实施课程的重要载体”。识字课本一般篇幅简短,语句对仗押韵,有时还利用《三字经》《千字文》或杂字书等传统形式。1933年6月,中央教育人民委员部针对识字班的工作提出:“初学字的人,往往读有的韵脚的小调,容易记住。”1945年晋冀鲁豫边区政府编纂的《初级新课本(国语常识合编)》最为畅销,现存至少17种翻刻本。刊刻数量位居第二的政治读物只有7种,革命文学、日用类书以及自然、生理知识等书籍,每类仅一两种,与教科书相差甚远。此外,根据地政府还利用民歌进行文化宣传:“这些集子大都是用木刻小唱本的形式,有的则编为识字课本,通过歌谣来学文化。”如1941年津浦路东各县联防办事处主任邓子恢在《施政工作总报告》中提出:“改良旧剧、小调、大鼓,提倡木刻图书,利用旧形式,改进新内容,使之大众化、民族化。”安徽省博物馆藏有12种苏区民歌集,包括“油印、木刻、石印和手抄”。

(二)刊刻方式与版本特征

根据地刊刻的红色书籍,仅有少数属于自编自印,例如上文提及的《绘图新三字经》《看图识字》《战时读本》。这是因为有权限且有能力编纂教材的政府驻地,一般具备新式印刷条件。除此之外,还存在大量的翻刻本(见文末附表1)。其底本来源除了书籍,也包括报刊。如国图藏冀鲁豫边区文化出版社刻本《在毛泽东旗帜下前进》(国图藏,索书号:sc00040),卷末识语云:“本文载于《新华日报》华北版,系改自口语广播。”该社所刻铁弦翻译的高尔基《鹰之歌》(国图藏,索书号:sc06495),原载《中苏文化杂志》1940年第5期。翻刻本的大量出现,主要因为根据地印刷能力欠缺,加之交通不便,难以集中刷印后分发到各地。早在1930年8月,《闽西苏维埃政府目前文化工作总计划·减少文盲运动》就提到:“编富有阶级性而适合工农用的看图识字样本,发给各区苏、由区苏翻印。”1941年秋,中共北方局在开展冬学的公开信中倡议道:“文化课教材可由各专署以上的政府编制,各县可用木刻或油印翻印。”1943年晋察冀第二专署石印的《常识课本》、1947年冀中大众书局石印的《初级常识课本》等书的版权页上,还印有“欢迎翻印”的字样。1948年,山西临汾“为了适应各地小学之急需,特先发各课样本……各分区均已开始用木刻版或石印翻印”。各地翻刻时会对原书的内容和版式进行部分改编,如太岳三专署翻刻辛安亭的《绘图老百姓日用杂字》,封面和扉页题名改为“绘图民众识字课本”,卷端题名将“日用杂字”改为“识字课本”;下栏正文与原书相同,上栏插图则重新绘制,并将配图的提问统一移至卷末。有的机构为了降低刻版难度或者缩减工本,于是省略插图和注释等内容。此外,还存在雕版与新式印刷结合的现象,例如报纸的报头、书刊的插图及封面等为木印,正文部分则用铅印,“只要以一块与铅字一样厚度的木板刻木刻,就可以直接拼版上机印刷”。再如冀东顺义县新华书店的《初小常识课本》,正文为石印,卷首的《编辑大意》却是雕版印刷。这大概因为此套课本共8册,每册都要印《编辑大意》,故而选择雕版,看重其重复使用性。

从版本形式看,雕版印刷的红色课本大多具备以下特征:其一,字号较大;其二,字体为软体字;其三,配有插图;其四,字数较少,版面舒朗。这主要与其阅读对象有关,便于初学者理解。红色刻本的整体质量较高,很少出现书版漫漶、字画难辨的情形,有些图文俱佳,绣梓精工。如杜中介绍川陕根据地所刻《宪法大纲》:“古宋体字,书写恭正,刻工细腻,毛边纸,用水墨印制,字迹清晰,实属木刻印刷之精品。”李吉珊回忆1943年济宁金乡从太行区运来的识字课本:“字体是木刻、阳文、楷书。印刷和装订上,在当时是较为精细美观。”同时,插图的水平不断提高。1942年初,八路军一二九师政治部联合太北区党委邀请文化界人士举行座谈会,指出:“个别木刻工作者不愿意为小学教科书刻插画,说那是刻字匠的事情,说艺术不能作婢女。”之后,古元、赵力克、田辛甫、邹雅等版画家踊跃参与课本插图的绘制。不过,有的书坊由于缺少编辑人才,翻刻时依样画葫芦,其校勘质量难以保障。如1948年郭炳林在山西襄陵贾村工作时,发现学校使用的益民书局翻刻本《国语常识合编》有多处讹误:“是木刻的,普通麻纸印的……各地县政府应即负责进行检查:错处太多的,或过于模糊不清的,可停止出卖,错处较少的应修正后再出卖。”

有些红色刻本在墨色、版式等方面与传统雕版印本不同,例如《初级新课本》、1941年晋西北行署印《冬学识字课本》,其字迹有明显的凹凸感,所以不是石印。有些字的笔划交叉,亦非铅印;且字体多为楷体,而根据地条件艰苦,没有财力铸造大量艺术字。因此,上述课本应是雕版,但其墨色均匀、浓厚,正反双面刷印,没有采用筒子页。这或许缘于纸墨是土法自制,纸质厚且粗糙,倘若使用棕刷刷印,可能效果不佳。所以只能加大力度拓印或者用机器压印,导致没有似水墨印刷般呈现出“墨色堆积的不同厚度”。这在吕梁文化教育出版社印刷《看图识字》的记录中也可以找到佐证:“本地产的马兰纸过于粗糙,每拓一幅都要用很大气力。印数太多,木板裂纹要用钉子铆住。”

此外,还存在雕版印刷的伪装书现象。虽然学界已有较多关于伪装本书刊的研究成果,但从版本上看,他们关注的是铅印、石印或油印本,并未涉及木刻本。例如1944年冀中五专区编刊的一本伪装的《四言杂字》,“用木板印刷,线绳装订,纸张颜色看来和平常小书摊上的《四书》、旧杂字本一一模样,但除了前面两三页外,里面尽是一些有关抗日的内容”。此外,笔者还发现了两种伪装的红色刻本,分别由运西文化书店和南宫书店刊行,两书的封面均翻刻自1939年华北伪政府发行、北平新民印书馆铅印本《初小常识教科书》,其内容却是宣传抗日政策的。

四、结语

中共根据地所在的农村地区较为落后,无论古代还是近代,图书市场的规模一直很小。有些学者认为民国时期西北、华北的雕版印刷业几乎绝迹,更没有关注到其对革命事业的贡献。如民国剧作家和藏书家卢前称:“铅椠盛而雕版术日衰,世多不知刊刻为何事。三四十年来舍南北二京,惟武昌、开封、长沙、成都尚有刻手。”郑振铎认为:“木版雕刻术一时为之压倒,从此一蹶不振……新的有关文化、学术的书刊,都是用近代印刷术印刷的。”然而,在铅印和石印业的猛烈冲击下,近乎退出图书市场的雕版印刷,却能在革命根据地发挥作用。共产党关心落后群众,大力扫盲;编刻教材,书担下乡;因时制宜,就地取材;开放版权,允许翻刻。这些举措推动了农村地区雕版印刷业的发展,同时对唤醒民族意识、鼓舞抗日斗志和加强思想政治建设发挥了重要作用。1941年,老舍曾感慨“文章下乡”之难:“因为印刷、纸张、运输种种的困难,都在这儿阻抑着这潮水的畅行,而中国又是这么大的一块土地呀!”根据地印刷条件简陋,出版事业筚路蓝缕,偏远地区雕版印刷红色读物,普及教育,如毛细血管般扎根基层,源源不断地为群众输送精神食粮。这批红色刻本与古代刻本不同,与国民党统治区的刻本也不同。不仅思想内容不同,出版和发行方式也不同。有些书籍是在地洞中刷印的,有些是学生和老师动手刊刻、装订的,在炮火硝烟中、在敌人的监视下,紧张地、秘密地进行着。传统印刷与革命文化相遇,星星之火,可以燎原。

新民主主义革命时期,共产党人对于雕版印刷术的利用形式多种多样,除图书外,还曾刻印票据、传单、纸钞和年画等。其中,新兴木刻运动如火如荼,期间发明了木刻印刷机,成立了鲁艺木刻工作团、晋西北木刻工厂等专门的印刷机构。同时,新华书店将过去师徒授受的雕版技艺付诸文字,传播开来。刻字工人裴三保在《怎样刻字》中谈到:“刻木字和木图样,首先要懂得木头的性质。”并讲述“用刀”和“上样子”的方法。

雕版印刷术是中华优秀传统文化的重要组成部分,如今成为世界级的非物质文化遗产,其在根据地印刷史中的地位需要重新审视。红色刻本作为见证光辉历史的革命文物,不仅要保护好,还要利用好,深入发掘其背后的故事与精神内涵。编目人员著录革命文献的版本时应着意鉴别,将木刻本、木活字本与铅印本、石印本、油印本区别开。另外,根据近年各省公布的《可移动革命文物名录》等资料可知,有些博物馆、纪念馆中还收藏有红色书籍和文件的木刻印板,需要对这类革命文物进行专门的征集、统计与整理。相信随着更多的红色刻本被发现,该领域的研究将得到进一步深化。

【作者简介】孙云霄,山东大学儒学高等研究院博士后。研究方向:中国近代出版史和明清书籍史。

本文发表于《文献》2025年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|