|

内容摘要:《武备志》是明末茅元仪编纂的综合性兵书,在东传朝鲜之后影响深远,尤其是对《武艺图谱通志》《民堡议》《备御考》《戎垣必备》四部朝鲜著名兵书。在这四部兵书的文本构建过程中,朝鲜知识分子或将《武备志》作为灵感来源,寻求社会危机的解决路径;或将其作为比较对象,提出更符合本土实际情况的主张;或将其作为素材来源,为自己的观点寻找合理依据、增强可信度和权威性;或将其作为资料参照库,完成或丰富自我文本构建;或将其作为知识传播媒介,获知中国先进军事知识。四部兵书的编撰者,一方面在极大程度上保持和茅元仪兵学创作思维或文本论述思路的一致性,另一方面又对外来军事知识做出一系列本土化的改造。这显示他们对中朝两国军事知识体系的深度整合,也赋予了《武备志》在促进两国智识交流方面的重要意义。

关键词:《武备志》 朝鲜 兵书编撰 兵学交流

《武备志》是明末茅元仪编纂的综合性兵书。目前国内外学术界对其作者生平、文献价值、具体内容、版本流变、史料来源、在日本的流传已有不少研究,但对该书如何被朝鲜人阅读和利用的问题则缺乏详细考察。稍微涉及此方面的有刘乐容、蔡艺、周伟良、朴贵顺、金圣扶等的文章。这些作者的观点整体可分为两个面向:其一,《武备志》的武术内容被朝鲜兵书所利用;其二,《武备志》中“城制”相关内容影响了朝鲜王朝晚期的防御体系理论。他们对《武备志》在朝鲜的影响研究主要限定在“《武备志》之武术—朝鲜接收”和“《武备志》之城制—朝鲜引入”两个平行的框架内,忽视了《武备志》与朝鲜兵书在更广泛内容上的联系。此外,这些研究所引出的问题也不少:在朝鲜人对兵书之框架和内容的建构过程中,《武备志》究竟扮演了怎样的角色?从朝鲜兵书中是否可以直接识别出《武备志》的某些具体元素?朝鲜人在利用《武备志》的过程中是否有过将其军事思想本土化的努力?毫无疑问,这些问题无论是对于探索《武备志》本身的价值,还是对于考察在其带动下的文化交流历程,以及这个历程背后所体现的社会特点,都至关重要。本文将分别对《武艺图谱通志》《民堡议》《备御考》《戎垣必备》四部朝鲜兵书与《武备志》的联系进行探查和分析,尝试对前述问题做出回答。

一、《武艺图谱通志》对《武备志》图谱的采纳

18世纪末期,朝鲜在编纂军事知识和技术文本方面取得一系列成果,例如《隶阵总方》(1781年)、《北城方略志》(1785年)、《重修火炮式》(1785年)、《兵学通》(1785年)、《军旅大成》(1795年)等等。这股兵书编纂热潮的出现,与当时的社会背景息息相关。首先,自17世纪后半叶以来,朝鲜的火器技术得到持续发展,例如千步铳的制造、红夷炮的引入、新制硝方法的推广等等。这一方面逐渐削弱了朝鲜传统以《兵学指南》为基础的步兵中心战术的重要性,另一方面日益凸显炮兵、骑兵和步兵协同作战的重要作用。18世纪中后期,朝鲜的战争形态和战法特点发生了巨大变化,这增强了其对军事知识的需求。韩国学者曾强调正祖时期(1776—1800)各种兵书的刊行与18世纪后期新出现的战争形态的变化密切相关。朝鲜需要新型军事知识以应对当时复杂的战斗需求和不断变化的军事环境。其次,朝鲜正祖通过设立奎章阁来主导书籍的系统性编纂和刊行工作,并多次强调文武兼全的重要性。他说:“文武并用,长久之术也……何以则治国之谟,克尽并用之实。而用人之方,必得兼全之才,合弛张之道,享长久之美欤。”又曾发布诏令:“文讲、武讲、文制、武射,正如车轮、鸟翼,不可偏废。”故其推行的书籍刊行事业自然包括各种类型的兵书。再次,朝鲜实学思想于18世纪得到更深层次的发展,尤其到18世纪后半期,强调务实、注重经济富强和技术发展以及吸收先进文化的北学派兴盛发展,推动了以强军强国为目的的兵书编纂活动,也为朝鲜人阅读和接受《武备志》创造了良好的社会条件。同时,前述社会背景也在一定程度上解释了《武备志》从一本在朝鲜英祖十四年(乾隆三年,1738)被下令暂时搁置的书籍,到18世纪后期逐渐受到广泛认可的转变。

成书于1790年的朝鲜兵书《武艺图谱通志》就是上述大背景下的产物,也是受《武备志》影响的一个典型实例。但学界对这一点关注不多。学者大多更强调《纪效新书》对《武艺图谱通志》之内容的塑造作用,实际上,《武艺图谱通志》大量征引《武备志》的图谱内容,对茅元仪的兵书编纂思想也具有很强的依赖性,这种依赖是《纪效新书》无法比拟的。

《武艺图谱通志》的成书历程较为复杂,其源头是成书于宣祖三十一年(1598)的《武艺诸谱》。当时壬辰倭乱(1592—1598)结束不久,百废待兴,社会对武艺训练的需求急剧增加。因此,朝鲜宣祖命令训练都监郎官韩峤(1556—1627)编纂《武艺诸谱》,收录棍棒、藤牌、狼筅、长枪、镋钯、双手刀六技。英祖三十五年(1759),庄献世子(1735—1762)下令编纂《武艺新谱》,在《武艺诸谱》的基础上增加竹长枪、旗枪、锐刀、倭剑、交战、月刀、挟刀、双剑、提督剑、本国剑、拳法、鞭棍十二技,以成新谱。正祖十三年(1789),朝鲜国王命令李德懋(1741—1793)、朴齐家(1750—1805)、白东修(1743—1816)等编纂《武艺图谱通志》,以《武艺诸谱》和《武艺新谱》为基础,增入骑枪、马上月刀、马上双剑、马上鞭棍、击球、猿骑(即“马上才”)六项骑技,全书共二十四技。此书于正祖十四年完成编纂并刊行。

对于正祖下令编纂此书的原因和目的,《武艺图谱通志附进说》有所说明。其一,朝鲜历代朝廷编纂兵书和建置军营时,并没有在器杖的使用方式和刺击技法上提供详细指导。朝鲜骑曹、训局、御营各军虽有训练,但姿态各异,错误亦随之累积,无法有效阻止外侮。因此,正祖将新旧谱交给几位官员,要求他们编纂《武艺图谱通志》。其二,当时朝鲜的武器制作技术和将士武艺技能发展并不乐观。李德懋对此有过批判:“夫我国之人,读书者徇空虚而略名物,制器者溺见闻而昧度数,百艺窳荒,不师古昔,虽有忠智强力之臣,徒手驰骛,何补于事哉。”感叹于理论与实践的脱节,以及器物制作标准的缺失和武艺技能的荒废,他将编纂《武艺图谱通志》看作是时代的迫切需求:“此图谱之所作,而为今日之急先务也。”

虽然《武艺图谱通志》是以《武艺诸谱》和《武艺新谱》为基础,但编纂者为了提升其内容的全面性、易懂性、标准性和实用性,在编纂过程中仍下了不少功夫。《武艺图谱通志》共参考和引用了154种书籍,其中“戚氏《纪效新书》、茅氏《武备志》,俱为是编之表准”,作用不容小觑。为了体现这两部书对《武艺图谱通志》的特殊意义,表达对作者戚继光、茅元仪的尊崇之意,《武艺图谱通志》专门采用了不同的引述方式:书中引用其他书籍时,通常作“某书曰”,并未提及它们的作者;而在引用《纪效新书》和《武备志》时,则作“戚继光曰”“茅元仪曰”。此外,《武艺图谱通志》凡例中还提到:“又撰戚、茅小传,载于卷首,俾人人知其事实。”同样表达了对两位明代军事家的重视。将戚、茅小传置于此书卷首,有助于读者从一开始就建立或丰富对戚继光和茅元仪以及二人著作的认知,同时突出此书大量引用二人著作的合理性和必要性。

《武艺图谱通志》对《武备志》的引用主要集中在与“图谱”相关的内容上。图谱是明代兵书的重要组成要素。在明代兵书中,一般每一个“势”都有配套的“图”和“谱”,“势”表示动作、姿态,“图”是对动作、姿态的描绘,“谱”则是对“图”中动作运用方式的描述。对于带有指导武艺训练目的的兵书来说,图谱能够从视觉上帮助人们加深对阵法、武器、战斗方式的理解。李德懋即谓“有图有谱,按而行之,如指诸掌,亦可谓有用之学矣”,“悉能按图考谱,通其术而求其用,则可以策全胜于不战”。毫无疑问,他对图谱重要性的认识已经十分深入,故而在编纂《武艺图谱通志》时也采用图谱的方式来展现动作或式样,在解释每个武技时基本都按照武器图示、文字阐述、单势之图谱、诸势总谱、诸势总图的顺序逐一说明。从书名亦可看出“图谱”是其重要构成部分。

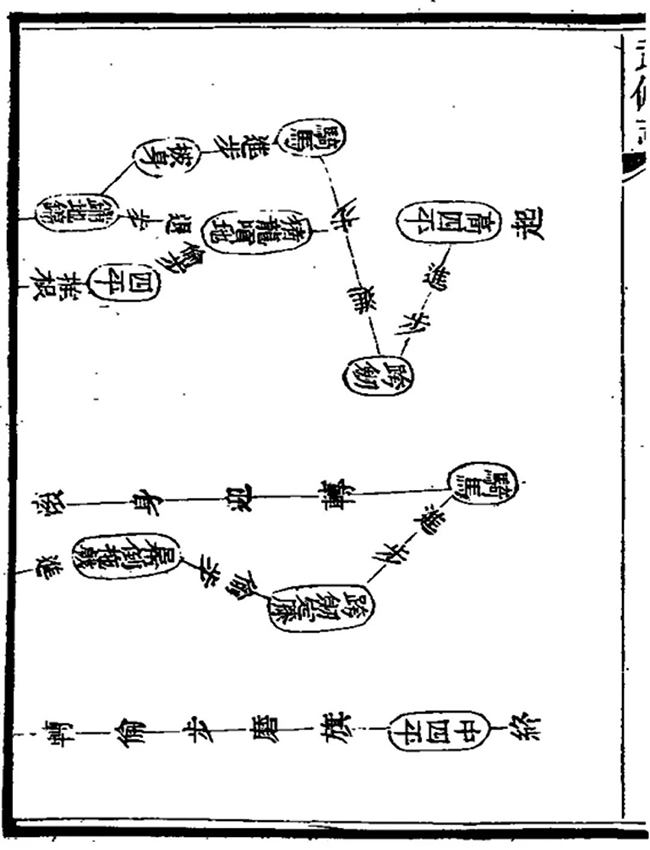

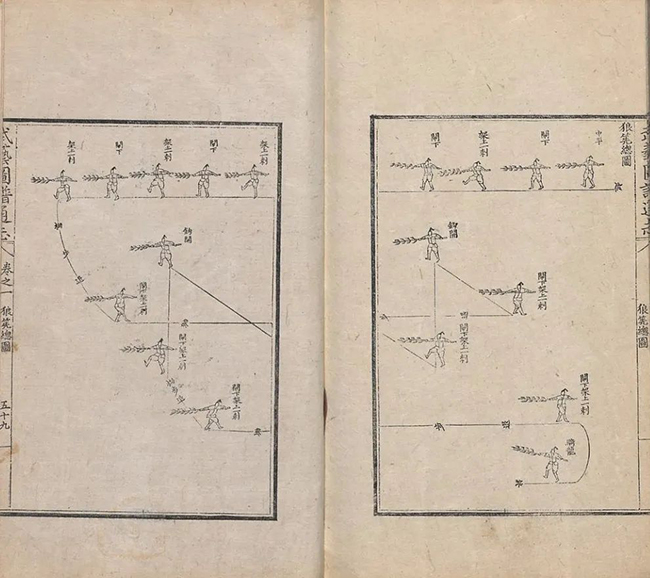

《武艺图谱通志》凡例称:“旧谱有散图而无合图,今仿《武备志》诸势总谱例作谱,而《武备志》之圈书势名者,悉代以图。”即《武艺诸谱》和《武艺新谱》只有散图(如图1所示),没有合图,而《武艺图谱通志》仿效《武备志》中“诸势总谱”的式样制作图谱,以路径图的形式有序地对势法名称进行整体呈现。茅元仪在论及棍法时即配有大量此类势谱(如图2所示)。《武艺图谱通志》全面继承了这种势谱的绘制方式和技艺,并将此法运用在“图”的呈现上,制作出有逐步演练过程的各武器训练总览图(如图3所示)。这种路径图式有序、集中的显示,可以大大减轻阅读或理解的障碍,帮助那些不懂汉语或者文化水平较低的士卒进行武艺训练,与朝鲜统治者“欲令将领卒伍,人人易晓”的目标相契合。与此同时,《武备志》图谱的“生命”通过这种新的形式得以延续。

图1 《武艺诸谱》架上图

图2 《武备志》小夜叉第一路棍谱

图3 《武艺图谱通志》狼筅总图

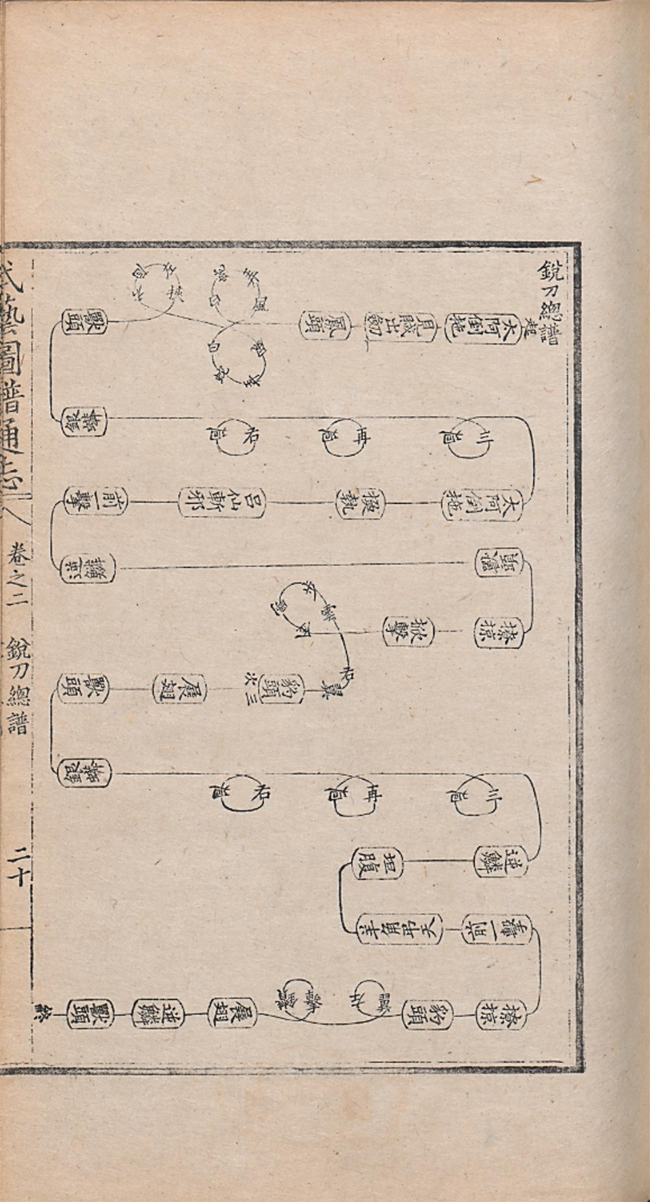

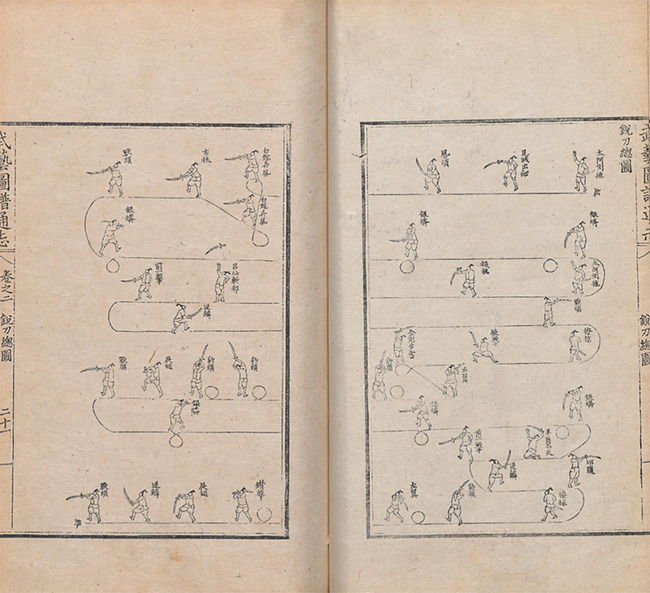

《武艺图谱通志》吸纳《武备志》内容的另一个实例是与“锐刀”相关的论述。编者在此书“锐刀谱”中完整抄录了《武备志》中“朝鲜势法”的24势的图谱,并在其“锐刀总谱”(见图4)和“锐刀总图”(见图5)中对这24势有完整呈现。此外,《武艺图谱通志》还增加了“太阿倒拖势”“吕仙斩蛇势”“羊角吊天势”“金刚步云势”4势,结合《武备志》的24势在朝鲜形成了一个完整的演练套式。但其势法的演练顺序与《武备志》所载的24势并不一致。其凡例对此有所说明:“锐刀,既以茅氏势法为图谱,而与今连习之谱迥异,故不得不以今谱别作总谱。又别作茅说解,使已习者不废所学,未习者知有所本。”可见在仿效茅氏之论说的基础上,李德懋等人也充分考虑了朝鲜当时的社会现实,在茅氏兵书编纂体例和范式影响下积极发挥自身的主体性和主动性,赋予《武艺图谱通志》源于实践而又试图影响实践的意义。

图4 《武艺图谱通志》“锐刀总谱”

图5 《武艺图谱通志》“锐刀总图”

总之,无论是《武备志》图谱的呈现方式,还是茅元仪的武艺解说,都是《武艺图谱通志》的重要知识来源和借鉴对象。在此基础上,朝鲜编纂者又为进一步提升此兵书的可读性、适用性和本土化程度做出努力。对于这一点,除对“锐刀谱”的改创外,还有一个不可忽视的例子是图示中人物服饰和所持武器的样式。在《武艺图谱通志》中,所有图示人物的服饰均与《武备志》不同。图6为《武备志》“朝鲜势法”图谱中的人物形象,其衣服、帽子和鞋子均有很明显的中国特色,如他们头上戴的是明代(特别是晚明)盛行的唐巾。图7为《武艺图谱通志》 “锐刀谱”中的人物形象,人物动作虽与《武备志》一致,服饰却已变为典型的朝鲜传统风格,如他们所戴的帽子即为朝鲜“战巾”。除服饰外,两部兵书中人物所持的武器也相异:《武备志》图示人物手持两刃剑,而《武艺图谱通志》图示人物手握环刀,这应与环刀在朝鲜极高的流行度和使用度有关,如书中所载:“环刀,即中国之腰刀也……大抵剑是古制而可用于今,腰刀今之所尚,而其用甚博,故并录其名物及锻冶之法焉。”

图6 《武备志》“朝鲜势法”之“御车势”(左)和“撩掠势”(右)

图7 《武艺图谱通志》“锐刀谱”之“御车势”(左)和“撩掠势”(右)

以上这种基于借鉴的本土化改造,在某种意义上是对中朝军事知识体系的深度整合。《武艺图谱通志》成书后被推广到朝鲜全国各地,如史料所说:“庚戌,颁示京外军营,着为制。”它基本成为朝鲜军中学习和训练的标准与常制,从这个层面来看,《武备志》中的军事及武艺知识,也在《武艺图谱通志》深入朝鲜地方军营实践的过程中产生了指导性意义。

二、《民堡议》对《武备志》民堡筑防内容的征引

《民堡议》是朝鲜后期实学家丁若镛(1762—1836)所写的关于民间防卫策略的军事著作,是丁若镛被流放到朝鲜全罗南道的康津郡后于1812年写成。当时,由于地方军队束伍军名不副实、军政官吏行政腐败和对百姓的经济剥削,百姓对政府和军队普遍带有反感和不信任的情绪,朝鲜的乡村在军事上基本处于无防备状态。即如丁若镛所说:

真若寇来,顾当奈何?我邦戎政,有将无卒,兵营水营,何尝有麾下亲兵乎?牙兵虚名也,束伍虚名也,别队虚名也,水军虚名也。边烽有警,即大将登城,吹角麾旗,欲其聚军,虽椎脑〔胸〕顿足,必无至者……何则?好生恶死,人之常情;避凶趋吉,虫之所能。编名于必死之簿,归身于必死之城,岂常性之所肯哉……官之与民,先为仇敌。斩杀逆命,以充首级;坑屠官差,以灭踪迹。奸乡猾吏,又以其隙,公受贿赂,阴庇族姻。或执罢癃残疾可哀之夫,驱如鸡犬,苟充队伍。为将帅者,上畏台阁之弹劾,下愧郡邑之瞻视,苟以此辈,驱作先锋,以为贼饵,阴勒快马,专顾走路。于是残害生灵,以遗贼虏,故纵贼虏,以遗君父,此必然之势,已然之迹也。民虽至愚,必知如此等死耳,谁肯应募而入官哉。

因此,一有风吹草动,百姓就惊恐不安,逃跑和躲藏成为他们的唯一对策。这种情绪还在内乱和谣言的激化下发展成民众对战争的恐惧心理。例如,1812年平安道的“洪景来之乱”和同年南海岸地区关于倭寇即将入侵的谣言,导致当地大量居民四散逃亡,可见其对政府的态度之消极。丁若镛在康津亲眼目睹这些社会现实,因此撰写《民堡议》。在书中,他设想的侵略威胁来自日本。他思考的问题是“真若寇来,顾当奈何”,即如何让农民在面对战争,特别是面对倭寇入侵时,能够团结一致进行自我保护并击退敌人。而他对这一问题的回答是,在要冲之地修筑山城,并将其作为战时避难所和作战据点。一旦战争发生,周边所有居民携带粮食和全部家产集中到山城,针对无法获得粮食的敌人展开长期抵抗。这种村民用于自卫的山城即为“民堡”。实际上,由民堡实现的农民自卫体制已经在中国的边疆地区具体实施过,丁若镛对此了解较深,他在“总义”中说:“元明以降,中国边备,专赖民堡为重。试论宁夏卫,所谓有潘昶堡、王景堡、王澄堡、杨显堡……不可胜数,具载于地志、武志,可按而知也。”因此,他认为将这种民堡自卫体制引入朝鲜具有较大的可行性和实效性。基于这种防御方式在明朝的实践,一些关于民堡之建造和运作方式的书籍逐渐问世,例如明代尹耕(1515—1574)所著《乡约》《塞语》及茅元仪的《武备志》等。这些资料的记载为丁若镛提供了帮助当时朝鲜民间形成有效防备体制的方案。

《武备志》中关于民堡的内容其实抄自《乡约》。而丁若镛则通过《武备志》获知尹耕对民堡的具体论说。他在《民堡议》“总义”中说道:“其规模节目之详,则蔚郡人司马尹畊〔耕〕为《堡约》十二章,其略载于茅氏军资之编,此皆弓箭社之遗法,今日之必宜讲者也。”在《跋战守机宜》中也做了相关说明:“臣方居庐,上令筵臣询之以国朝名臣之有议城制者。臣以此编及茅元仪《武备志》所载尹畊〔耕〕《堡约》对,颇见采用。”可见他明确知道《堡约》的来源。值得注意的是,虽然尹耕关于民堡的论述集中在《乡约》一书中,但其中并没有专以“堡约”为名的文章或章节;“堡约”一词实由茅元仪在汇总《乡约》中相关内容的基础上总结而来。故而尽管丁若镛撰写《民堡议》的灵感来源于尹耕,但《武备志》在其中充当的媒介作用亦不容小觑。

对比《民堡议》与《乡约》及《武备志》所载《堡约》的章目可知,丁若镛在一定程度上保持了与茅元仪或尹耕书中相似的章节设定。例如,《民堡议》中的“民堡择地之法”与尹、茅二书中的“堡置”对应,主要论及城堡地点的选择;“堡垣之制”与二书中的“堡制”和“堡卫”对应,主要论及堡内防守体系和御敌之法的确立;“民堡编伍之法”与二书之“堡众”对应,主要论述如何有效调动、管理堡内群众等。当然,这种相似与借鉴并不意味着相同主题下的内容完全一致。实际上,丁若镛在编写《民堡议》时充分考虑了朝鲜社会的现实情况,并在此基础上构建适应朝鲜的内容。如考虑到朝鲜的地形特点,《民堡议》中分别论述了“海岛设堡之法”和“山寺设堡之法”。

除了相似的章节设定,丁若镛在具体论述过程中也多次提及和征引《堡约》,并对相关内容做出回应或评价。如“堡垣之制”:

尹耕《堡约》曰:“围垣既立,则敌台宜讲也。夫垣之弃守,全在敌台。垣虽方直,有台则守;垣虽委曲,无台亦弃。然敌台宜多,多则护垣为易;宜高,高则四击不碍。先年,余肃敏公论塞垣敌台曰,每一里一台,以为所击不下三百步,夫火力纵及,岂能一一尽中?中空过宽,来往鲜力矣。夫台之多寡,以堡之大小为之,堡大则多,堡小则少,大抵两空不得逾五十步。又堡有垂角而出、缩腹而入者,亦须量势为台,必使相及。若一面只筑一台,不论远近出入,矢石纵及,亦弱而无劳,倏忽之间,为虏乘矣。”又曰:“今时民堡敌台,全不如制,受病甚多。如角台本宜平直,今皆不循垣制直出,又不以□□向外,但累土两垣之间,斜附而上,地置既谬,矢道皆斜。台以护垣,而矢石不及,何以为守?”〇尹氏所论精矣,然量势变通,非笔舌可尽。又如地,或其一角平衍,一角险绝,其角宜一短一长。如下图诸角之中,甲角最平,偏受贼攻,则乙角宜长。何也?两角俱短,但救本城,贼若附戊,则甲角危矣。从己放丸,乃救戊面,乙角之长,不亦善乎?

引文中“〇”后的内容为丁若镛之点评。在援引《堡约》关于筑台的方法后,丁若镛先是肯定尹氏之论,又进一步延伸讨论。而对于《堡约》中的专业知识或特殊词汇,丁若镛也会予以解释,以降低读者的理解难度。如:

《堡约》曰:“敌台既就,则陴堄宜讲也。夫垣既不固,陴复削薄,遇攻则不支。其冲竿飞石之来往,自守又无以久。悬石悬木之下上,一有陨坠,即将以赤身之人立于孤垣之上,声弦可颠矣。”又曰:“今民间率用土坯殖土以成,曰土坯,又率立植,其易坠固宜。近有议用砖者,砖质狭小,亦必立植,与坯何异?但多费耳。今制必用泥培水和土模成者,曰泥培,横卧为埤,外以茅泥固之多入泥水草或麦蒿,曰茅泥,庶坚厚可赖也。”〇墉〔镛〕案,泥培者,土曲也。今京城或以此筑垣。其法先为木匡,长尺余,广半之,其匡正方,实以泥土,踏之如曲,或晒干,或纳之火坑略烧之,便可用也。立植之法,乃可严禁横卧之。又凡正方之砖,用于正面。若垛口所用,必用尖头之砖,宜别为匡以踏之。

此外,从丁若镛的点评中还可以看到他结合朝鲜国情的考虑。如:

尹耕《堡约》曰:“堡制大少〔小〕不限,曲直无拘,但取内容丁众,外远俯逼而已。然大不如小,小则坚;直不如曲,曲则易守。故宋艺祖笔涂赵韩王城图,不使端直。金粘没羯,一睹汴城,便为易攻也。”〇堡制但随山势,屈曲缭弯。然虽一弓之城,若无雉城,不如无城。我邦之城,都无雉城,惟于埤堄,略穿炮穴,将安用之?

总体来说,丁若镛或将《堡约》作为点评对象,阐发自己的相关看法;或将其作为素材来源,为自己的观点寻找合理依据,增强论述的可靠性与权威性;或将其作为参考对象,结合本土实际情况提出更符合朝鲜的民堡建设主张。

除《堡约》之外,丁若镛还征引了《武备志》中的其他内容,并结合朝鲜实际情况将这些内容融入自身的军事知识体系中。以下略举数例。

“堡垣之制”中,关于吊桥的建造,丁若镛先是征引《武备志》中的方法,强调其在朝鲜的可行性,又针对其中指出的“虑以火燔烧”问题给出防御措施:

茅《志》曰:“吊桥造以榆槐木,其制如桥,上施三铁环,贯以二铁索,副以麻绳系属城楼上。桥后去城约三步,立二柱,各长二丈五尺,开上山口,置熟铁转轮为槽谓滑车,以架铁索并绳,贵其易起山口谓柱头丫开,如两峰对立。若城外有警,则楼上使人挽起,以断其路,亦以护城。门上常以炮及弓弩御之,虑以火燔烧及被攻斫。”〇墉〔镛〕谓,民堡既无瓮城,宜设吊桥,平时由桥通路,有警悬起吊桥,以障门面。厚涂黏土,所以御焚也。既彻桥,仍设陷为坑亦可。

“民堡守御之法”中,对于《武备志》提出用“撒灰”的方式攻击敌人,丁若镛结合朝鲜“滨海”的地理特征,因地制宜调整方案:

茅《志》曰:“守城,遇有大风,则撒灰。石灰伤目而不能远飞,柴灰轻飞而入目无损,不若以石灰搅于柴灰或黄沙之中。”文止此。余读〔谓〕,滨海之地,蜃灰胜于石灰,须用蜃灰、草灰,以曲〔面〕糊调合,晒干作末,乃可用也。砒霜、草乌、辣茄、川椒之等尤佳。

对于《武备志》记载的“悬帘”之法,丁若镛则提出朝鲜的“括撑”之法与之相类:

茅《志》曰:“今拟每垛口作木架一个,两足在内,裁〔栽〕于城上,一转轴匡档在外,紧贴两垛之边,上用覆格,可搭毡毯,或用被褥,俱以水湿之,直遮垛口,箭不能入。但防贼钩竿所挑,里面须用两带,系于架内,外用两活字撑柱,长一尺,以铁圈子定于匡档两傍。如欲下视,将两柱斜撑两垛傍,远视高撑,近视低撑。”〇墉〔镛〕案,茅氏悬帘之法,如我东遮阳括撑之法,又如药铺悬窗括撑之法,无异制也。如无毡絮,用细竹烂捣如絮,厚编之,亦似可用。然尹氏虚悬之法,深得老子以柔胜刚之理,不必撑也。

不仅凸显了对此法的认可,而且体现出他始终是站在朝鲜的角度参考、征引、比较甚至审视《武备志》的相关内容。

以上三个例子都是丁若镛借鉴《武备志》所载军事知识并欲将其本土化的证明。这种做法不仅提升了相关知识在朝鲜境内的有效性和影响力,也满足他想要通过倡导建立民堡制度来解决朝鲜乡村防备虚无问题的目的。

此外,关于应对倭寇之法,丁若镛对《武备志》有近千字的引述,几乎占据“民堡觇寇之法”的全部篇幅。这反映了丁若镛对茅元仪所述“日本考”之“寇术”的重视和强调。他指出:“尹氏《堡约》,严禁侨客,以防奸谍。《惩毖录》亦云,吾民为倭向导、为倭间谍者甚多。凡寇乱之世,人心大变,事多叵测。凡来叩堡门者,虽亲戚连姻之党,勿许轻入堡中。我之于倭,无以间谍,然斥候宜远,凡斥候飞报者,宜施重赏。”针对或防御日本的意图十分明显。如前所述,在《民堡议》中,丁若镛设想的首要侵略威胁来自日本,故此处引述《武备志》“日本考”内容的主要目的就是为朝鲜人提供倭寇生活习性、个人及组织作战特色等信息,加深朝鲜人对倭寇群体的认知,强调防备日本间谍的重要性。而“日本考”对倭寇习性和战术的详实描述和总结,也在某种程度上塑造或加深了丁若镛对这个国家的认知,进而影响其对日战略思维。例如,茅元仪在“日本考”中强调的“常以玉帛、金银、妇女为饵,故能诱引吾军之进陷,而乐为吾军之邀追”、“细作用吾人,故盘诘难。向导用吾人,故进退熟”等,都体现了他对日本倭寇精于设饵、善用细作的认知;对此,丁若镛专门从《堡约》和《惩毖录》中寻找相似证据或观点进行附和。

总之,《民堡议》是朝鲜国内首部提出建设民堡这一农民自卫组织体系的论著,其编写离不开尹耕、茅元仪、丁若镛三者中任何一人。《武备志》及其所载《堡约》对民堡修筑与防御制度的倡导和详述,作为《民堡议》的基石,为丁若镛军事防御思想的形成和建构提供了知识借鉴和理论基础,并对朝鲜之后的民堡防御著作的兴起具有重要影响。受其启发,在大约半个世纪之后,朝鲜涌现出多部同主题的著述,如《民堡辑说》《渔樵问答》《民堡新约》《民堡新编》等等。

三、《备御考》对《武备志》章目和内容的借鉴

《备御考》是丁若镛的另一部兵学代表作,被韩国人视为朝鲜时代的重要国防书籍。丁若镛1822年作《自撰墓志铭》时曾提到此书,称“我邦《备御考》三十卷,未成”。根据目前韩国学界的研究,丁若镛最初对此书的构想应是如今韩国首尔大学奎章阁所藏李重协辑《备御考》10册、韩国国民大学图书馆所藏郑周应辑《嵋山丛书》8册、韩国国立中央图书馆所藏郑周应辑《嵋山丛书》6册三部书合并后的面貌,也就是说,其设想中的《备御考》,实际分散成三部书被收藏于不同机构。而被认为是《备御考》编者的李重协,以及被称为《嵋山丛书》整理者的郑周应,都不是这部书真正的编纂主体,这些资料大部分是由丁若镛及其门人整理的。

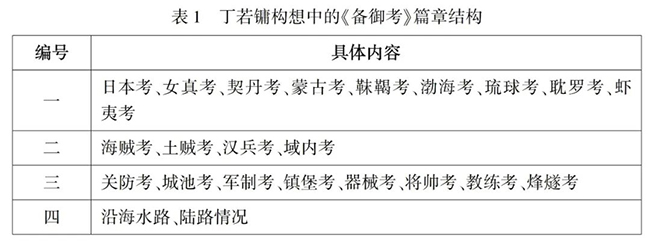

丁若镛对《备御考》的原始构想被完整记录在他写给儿子的信件之中。1808年,他在《示二子家诫》中明确提到自己受《武备志》的启发,欲编纂《备御考》:“茅元仪《武备志》,非十分综核之书。然我邦尚无是编,意欲仿其门目,别撰东方备御之书,雅志蓄中,流落以来,书籍莫获,遂不能着手。汝曹既知余意,须谋编辑,以造胚膜。幸余得生还故里,得以鉴定删润也。地理诸条,略已就绪,不甚贻汝曹劳也。”他想要仿照茅元仪《武备志》的篇章结构编纂属于朝鲜自己的国土防御书籍。可见《武备志》不仅是他的灵感来源,还是他进行章节设置的模板。在被流放后,他因手边没有《武备志》而无法展开全面的编纂工作。因此于此信结尾处和《寄两儿》一信中向两个儿子说明编纂《备御考》的必要性、自己的构想和具体操作指南,指示两个儿子开展编辑工作。丁若镛在信中所述的对《备御考》篇章结构的基本构想如表1所示:

丁若镛构想中的《备御考》基本采纳了《武备志》的分类设定:其中第一、四部分对应《武备志》“占度载”(军事占卜知识和兵要地志)的部分内容;第二部分源自《武备志》“战略考”(春秋至元代各种战例);第三部分采自《武备志》“阵练制”(西周至明代各种阵法以及选士练卒之法)和“军资乘”(营、战、攻、守、水、火、饷、马)。并且,丁若镛设想的篇章结构先后顺序也与《武备志》相似。但相较于《武备志》在全书最后一部分“占度载”论及邻邦他族,丁若镛将相关内容放在《备御考》第一部分,可见他对周边国家和国防时局的重点关注。

对各标题下的具体内容,丁若镛也有明确设想,尤其是“日本考”和“女真考”两部分,他要求将内容明确分为两类:一类是战伐和朝聘等,需按照《武备志》“战略考”之例组织;另一类是风谣、物俗、土产、宫室、城郭、舟车之制,需按照《武备志》“占度载”中“外夷考”之例组织;此外,他还在信中提出将《武备志》中涉及朝鲜的内容挑选出来,加入《备御考》相关条目中,可见他在吸收茅元仪军事知识的过程中基于本国的考量。

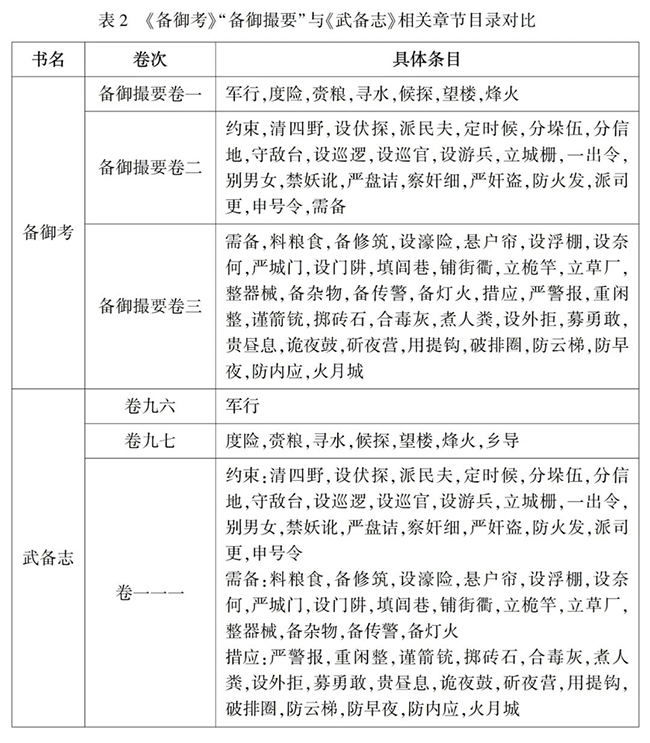

如前所述,丁若镛的这种构想,最终是以三部书的形式呈现的。但这三部书其实未能以完整形式出版,仅仅是被整理完成。其中,奎章阁所藏李重协辑《备御考》10册与《武备志》在内容上的联系非常密切。其第1册“备御撮要”三卷全部内容都是对《武备志》相应章节的全文抄录。为便于比较,将二书相关章节目录情况列为表2:

从表2可知,“备御撮要”所列条目的名称和顺序与《武备志》基本完全一致,但《武备志》中的二级标题“约束”“需备”“措应”并未被丁若镛在“备御撮要”中以相应形式表现出来,而是与各卷的其他具体条目杂糅在一起。例如“需备”被置于“备御撮要”卷二末尾,“需备”所应囊括的具体内容却被分布在卷三前半部分,卷三后半部分则是“措应”及其所辖内容。而“需备”和“措应”在《武备志》中都是作为二级标题被放在相应内容条目之首的。故丁若镛可能是在抄录过程中出现了内容条目分类上的失误。

《备御考》第3、4册的主要内容为“日本考”四卷,辑录各种书籍中与日本相关的记载。其中第二、三卷亦是对《武备志》的直接抄录。和没有明示内容来源于《武备志》的“备御撮要”不同,丁若镛直接在“日本考”之卷目标题上标明了《武备志》的书名。

此外,《备御考》和《武备志》一样大量摘抄前人著作,如《战守机宜》《惩毖录》《汉阴集》《李忠武公全书》《建州闻见录》等。茅元仪在《武备志》中抄录的资料非常多,有“所采之书二千余种”之说,而这本集大成的明代兵书最终也成为异国知识分子大量征引和抄录的重要对象。

总之,丁若镛大致上采纳了《武备志》的目录分类和论述顺序,并大量摘录或节选《武备志》的内容。对于《备御考》的编纂而言,《武备志》既是其内容构建过程中的灵感之源,也是具体知识信息的获取对象。

四、《戎垣必备》对《武备志》军器知识的吸收

《戎垣必备》是朝鲜后期文臣朴宗庆(1765—1817)撰写并于1813年刊行的兵书,其内容涉及当时朝鲜存有或新造的各类军器的规格和使用方法。朴宗庆撰写此书的原因和当时的社会背景与其个人经历有关。自仁祖十四年末到十五年初(1636—1637)面临清朝铁骑压境之后,朝鲜经历了近二百年的和平时期,民众不知兵革,社会专尚文治,国家军备疏虞。于1812年被拜为训练大将以助力解决西乱的朴宗庆更是亲眼目睹当时朝鲜军器落后的情状:“时余忝居元戎,按簿阅视,凡兵仗器械,皆刓钝阙略,攻守无所宜,缓急无所恃。”所以在叛乱平息之后,朴宗庆请求新造军器。在他的安排下,大量人力、物力和财力被投入到此项任务中,一些军器被按照旧式修复,另一些则仿照古制新造。种类繁多,包括铳、碗、炮、筒、弓、刀、戈、矛、火车、木兽。作为此项任务主导者的朴宗庆,借此机会记录下这些军器的图样以及使用方法,将其汇总并命名为《戎垣必备》。

朴宗庆这种为解决军备危机而投身于军器修造和兵书编撰的经历,与茅元仪在明朝内忧外患社会背景下编辑《武备志》并从事军事活动的行为十分相似。二者的区别在于,《武备志》尝试汇总各军事文本内容以提供解决方案,期待作用于实际军事问题;而《戎垣必备》则是对军备修造之后的现实记录,具有经验总结、知识保存的特性,即朴宗庆所说的“传之来后,示若指掌”。此外,朴宗庆还为此书赋予“尚可以少补于兵家制胜之略也”的目的和意义,以及比肩《武备志》的期许,如他所说:“一部图说,自有风云鸟隼,三军耳目,恒惯阴阳奇正,则奚特茅《志》独擅其美哉?”这表明《武备志》已经成为朴宗庆心中权衡比较的重要对象,这就为两本书的联系奠定了基调。需要说明的是,在《戎垣必备》刊行之前,《武备志》已经是一些朝鲜文人学者和统治者关注的对象,例如1738年在朝鲜英祖支持下对《武备志》的刊行,徐命膺(1716—1787)、柳得恭(1748—1807)等人对《武备志》的传抄,黄胤锡(1729—1791)、韩镇书(1777—?)等人对此书的阅读和讨论等等。显然,《武备志》在当时的朝鲜境内有较大的知名度和流行度。这在某种程度上也解释了朴宗庆为何从明清浩瀚的兵书典籍中选取《武备志》作为比较对象或参照物。

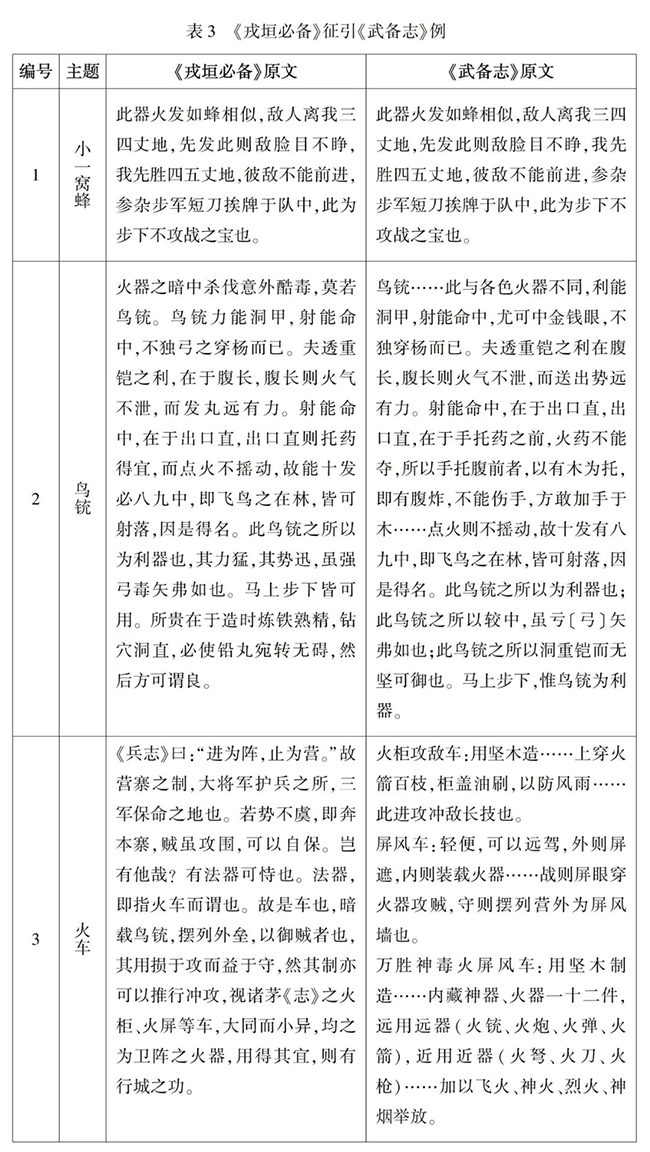

《戎垣必备》全书分为天、地、人三册,不分卷,以“图说”形式详细记载当时朝鲜存有或新造的各类军器的基本信息,包括历史渊源、具体参数、制造方法、使用方式、最终效果等等。和一般文人撰写兵书依赖“纸上谈兵”或想象的情况不同,朴宗庆虽然也是文臣,但因其有参与军事管理的实践经验,对军器的记录基本立足于对实物的观察和了解。即便如此,在《戎垣必备》中,仍有大量直接征引《武备志》的内容,以下按照征引模式的不同各举一例列于表3:

如表3所示,《戎垣必备》对《武备志》的征引可分为三种模式:其一,直接完全按照《武备志》原文抄录所需内容,如第1条;其二,对《武备志》中相关论述进行缩写、删减后形成概括性内容,且概括后仍遵循茅元仪的行文顺序与逻辑,如第2条;其三,在论述中提及《武备志》中的相关内容进行对比论证,如第3条。

表3所举之例只是《戎垣必备》引用《武备志》的冰山一角。其大量引用印证了朴宗庆在总论中所强调的“议论本乎茅《志》”。实际上,这种文本具体内容上的深度联系,体现出二书在研究或阐释对象上所具有的一致性或相似性,这也反映在《戎垣必备》的总论中:

茅氏元仪论器宜有曰火攻之法,有战器,有埋器,有攻器,有守器,有陆器,种种不同,用之合宜,无有不胜。其战器利于轻捷,则兵不疲力而锐气常充;其攻器利于机巧,则兵可奋勇而移动不常;其埋器利于爆击,易碎,火烈而烟猛;其守器利于远击,齐飞,大长而气毒;其陆器利于远近,长短相间,分番叠出,分为阵号,则无敌于天下,确哉论也。

茅元仪对“火攻之法”的详细分类,得到朴宗庆的认可,并为他提供了研究的基础框架。所以朴宗庆又依照茅元仪的分类加以论说:

其所谓战器,即此图之梨花枪、火枪、小一窝蜂、神机万胜火龙刀是也,诚利于轻捷者也;其所谓攻器,即此图之铳筒、碗口、将军箭、震天雷、铅衣丸、木火兽是也,诚利于机巧者也;其所谓埋器、守器,即此图之埋火、走火、飞礞炮、神雾筒、毒火药是也,诚利于远击,齐飞,大长而气毒者也;其所谓陆器,即此图之枪矛、刀叉、棍牌、火车,诚利于远近,长短分番叠出者也。盖铳、炮、箭、丸,远器也,长器也,即与长枪大刀相间;火枪、火刀、雾筒、棍牌,近器也,短器也,即与强弓硬弩相间。

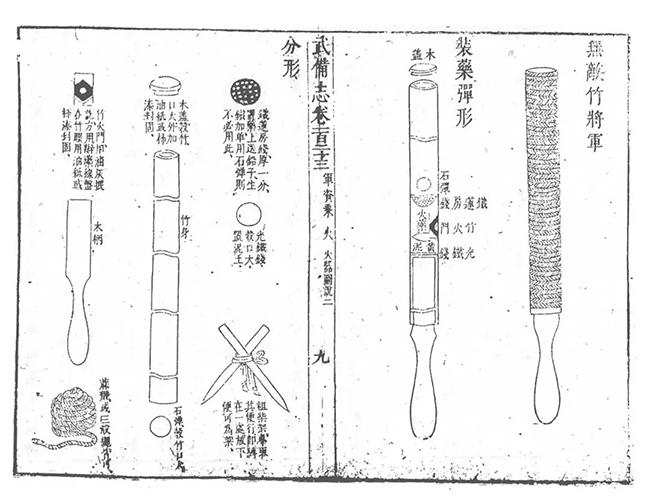

借鉴茅元仪之战器、埋器、攻器、守器、陆器的分类框架,朴宗庆将纷繁复杂的军器分门别类,并且整体上按照攻、埋、守、战、陆器的顺序逐一论述。此外,在具体文本撰写过程中,朴宗庆的论述逻辑也受茅元仪阐述思路的影响。在《武备志》中,茅元仪对自己编纂军器相关内容的思路有所说明:“先言制具,以戒其金也,次言用法,以顺夫天也,然后分类而图以式之,说以辩之。”即按照“制法—用法—图示—说辩”的顺序安排内容。但在《武备志》刊本中,实际呈现顺序为“图示—制法—用法”。这个模式也被《戎垣必备》继承,书中论及近40种武器的历史发展、制作之法、使用方式和使用效果,都依次紧跟在具体图示之后。并且,《武备志》对相对重要且复杂的兵器采用分图展示(如图8所示)的呈现方式,也同样被朴宗庆沿用(如图9所示)。

图8 《武备志》所载“无敌竹将军”图

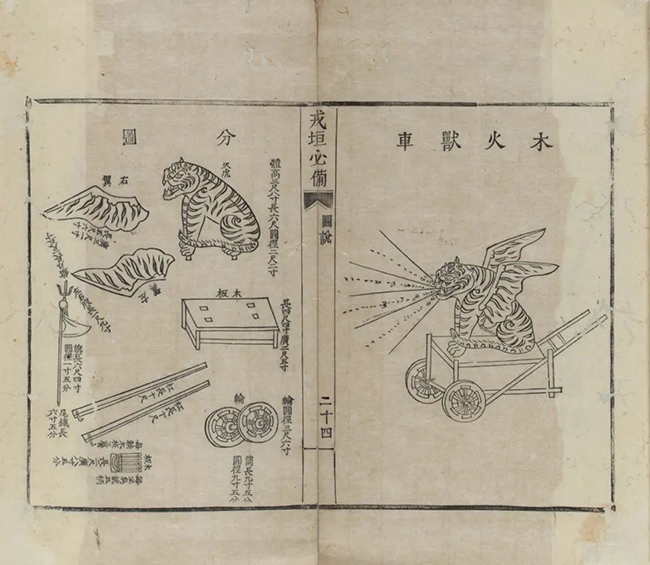

图9 《戎垣必备》所载“木火兽车”图

如前所述,《戎垣必备》中对军器的记录基本立足于朴宗庆对实物的观察和了解,所以,他在每一件军器的图示上都列出了详细的参数信息。如图9所示,军器的长短、薄厚、宽窄等数值都被完整且清晰地标注在图示的对应位置,而这些信息在茅元仪的图谱中并未体现。由此可知,管理武器修复和制造的人生经历为朴宗庆进行详细的文本论述和精确的图例绘制提供了基础,使其做到“甲胄戈矛之各详其制,射放击刺之各叶其方”。

《戎垣必备》可以说是《武备志》之实践指导作用在朝鲜被深度发挥后的产物。其中记载的不少武器,都是从《武备志》中获知制作之法。尤其“飞礞炮”和“木火兽车”,朴宗庆特意强调是根据茅元仪的论述制造出来的武器。所以,《武备志》不仅为《戎垣必备》提供了研究对象、论述框架、具体知识,而且是其成书不可或缺的前提,即《戎垣必备》的整个“生命历程”都有《武备志》的参与。朝鲜的军器制造实践活动及朴宗庆的文本创作过程,都是对《武备志》的积极回应。从整体上看,朝鲜社会完成了以《武备志》为中心的知识迁移过程:《武备志》所载的军事知识被纳入实践,而后这些知识和实践经验又被吸纳到《戎垣必备》及其他朝鲜军事文本中,影响新一轮的实践活动。

另外需要强调的一点是,虽然朴宗庆在文本构建的过程中对《武备志》有一定的依赖,但他同时也把《武备志》作为比较对象看待。这一方面体现在《戎垣必备》的具体文本内容上,如表3第3条,将朝鲜所造火车与《武备志》中的“火柜攻敌车”“屏风车”“万胜神毒火屏风车”等相比较,以此强调火车与茅元仪论述的“火柜、火屏等车,大同而小异,均之为卫阵之火器,用得其宜,则有行城之功”,这种比较为其自身言说的合理性与权威性提供依据。另一方面,如前文所述,朴宗庆的著书目的之一即比肩《武备志》,这种想法被朴宗庆放大到明朝和朝鲜武器制造技术方面的比较:“余观《四镇三关记》,即大明军制也。夫以中原城郭之大,粮饷之富,士马之强盛,我国固不能及其一二,而若其制器缮甲,则今或有仿佛焉。缓急攻守,庶几有赖。”即他认为,朝鲜在武器制造和盔甲修缮方面的水平或许已与明朝十分接近。

五、结语

综上所述,在《武艺图谱通志》《民堡议》《备御考》《戎垣必备》四部具有代表性的朝鲜兵书中,《武备志》发挥了包括知识来源、灵感启发、结构范式等在内的多层次作用。三位朝鲜编撰者在继承茅元仪兵学思想与体例的同时,又根据朝鲜实际情况对《武备志》内容进行了选择性的吸收、改造与延伸,形成一种融合中华兵学传统与朝鲜现实经验的知识体系。《武备志》作为明末兵学集大成之作,其在朝鲜的广泛传播与深度引用,不仅反映了中国军事知识的辐射力,也揭示了朝鲜士人主动回应社会需要、构建本土兵学知识体系的路径,展示了外来知识在异文化语境中被重新解释和策略性运用的过程。

除以上四本兵书之外,《武备志》还影响了朝鲜其他军事文本的编纂。例如在“沿裔考”部分“采茅氏之《武备》”的正祖御定书籍《军旅大成》和“所谓炮式,依仿于《武备志》”的朝鲜人李命龟之作《重修火炮式》。这些朝鲜重要军事文本对《武备志》大量且频繁的引用,无不表明《武备志》及其所载军事知识对朝鲜社会的重要意义。《武备志》在这些兵书的文本建构过程中扮演了多重角色,如灵感之源、模仿对象、比较标准、知识传播媒介等等。所以,对这些朝鲜兵书的理解和研究离不开《武备志》,对《武备志》的文本定位与价值判断也应将其在朝鲜所产生的影响纳入考量。尽管这些朝鲜兵书的作者(编者)在极大程度上吸纳和借鉴茅元仪《武备志》的兵学创作思路与逻辑,但这些刊行远远晚于《武备志》的朝鲜兵书,将包括国际形势、重点防备对象、地理特点、社会现实与需要等在内的多重要素定位在18、19世纪的朝鲜,这种时空上的挪移彰显着朝鲜人在兵书编纂过程中的主体性和创新性。

【作者简介】刘小丽,苏黎世大学亚洲和东方研究所博士研究生。研究方向:明清史、书籍史、东亚文化交流史。

本文发表于《文献》2025年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|