|

内容摘要:在缀合一批敦煌藏经洞发现的佛经册子如《金刚经》《观音经》及其残叶的基础上,强调复原册子本的装帧形态对缀合册子残叶的重要意义。对于册子本物质形态的复原,一方面有利于更加准确地缀合残叶,确定一些残叶的定名,推进敦煌文献的整理;另一方面,也能为中古书籍史的研究提供更多关于册子本写本学方面的细节。

关键词:册子本 写本学 缀合 《金刚经》 《观音经》

引 言

敦煌藏经洞存留有多样的书籍形态,除了数量众多的卷子本,还保存有册子本、经折本、贝叶本,为研究中古书籍史提供了丰富的材料。

藏经洞发现的册子本可分为两类:

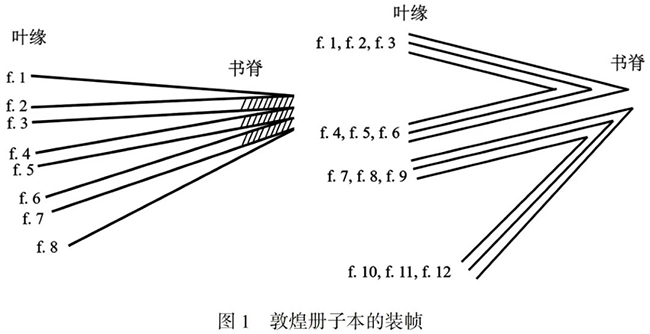

(1)纸叶对折,形成一个折叶。折叶中折处的外侧抹上浆糊,与另一折叶中折处外侧相粘。如此逐一粘接累加,形成一册(示意图见图1左,粘合处以密斜线表示)。这种装帧或称为“粘叶装”。

(2)多张纸摞起后从中对折,形成一帖(示意图见图1右,f.1—f.6为一帖,f.7—f.12为一帖)。帖的中折处刺孔缝缀,帖与帖之间用绳线连缀成册。这种装帧或称为“缝缀装”。

在册子形制的写本中,这两种装帧的数量最多。还有一些特殊装帧的册子形式,亦存在一册中混合使用粘叶装和缝缀装的情况。

值得注意的是,敦煌藏经洞发现的册子本在装帧、内部结构上,都与后世明清版刻书籍大不相同。两者虽都由折叶构成,然折叶的开口一个向内,一个向外。明清的版刻书,纸叶对折后,开口向内,绳线缝缀于开口处;一张折叶形成一叶二面,即一叶为两个半叶。敦煌的册子本,纸叶对折后,开口朝外。如图1所示,粘接与缝缀的位置在中折处,于是一张折叶会形成两叶四面。因此,在描述敦煌藏经洞发现的册子本时,若使用传统版本学的术语,会造成一些迷惑。实际上,敦煌册子本的形制,尤其是缝缀装折叶相互嵌套并逐帖缝缀的装帧,与西方中世纪的册子本基本相同。就敦煌册子本而言,更为可行的方法是引入西方的写本学术语进行描述。描述西方的册子本时,纸叶对折后形成的折叶,被称为“bifolium”,或可译为“对开叶”或“双叶”。一个对开叶中,有两叶(folio),四面/页(page)。第一叶,即为“f.1”;第一页,即为“p.1”;一叶正背分别以“r”(recto)和“v”(verso)表示。多张纸叶摞起后对折,形成的多个对开叶嵌套的形态,称为一“帖”(quire)。有时对开叶中间断裂后仅余一叶,也有单插入的一叶纸(非对开叶),这些被称为“单叶”(singleton)。本文也将使用这一套术语描述敦煌藏经洞发现的册子本。这能避免以传统版本学术语描述敦煌写本册子造成的指向不明,也能让我们的敦煌写本学研究更好地与国际写本学研究接轨。

敦煌藏经洞发现的册子本中,数量最多的是佛典及伪经。这些佛典小册有的首尾完整,保留了原始的装帧形态;但大部分情况下,它们首尾残缺,或仅存散叶和残片。对册子本的复原,一方面有利于更加准确地缀合册子残叶,确定一些残叶的定名,推进敦煌文献的整理;另一方面,也能为中古书籍史的研究提供更多关于册子本写本学方面的细节。

随着近30年各收藏单位图版的发表与敦煌写本的数字化,在众多学者的努力下,许多残叶已得到拼接。笔者在海外调查英藏、法藏、俄藏敦煌写本期间,同样致力于残叶的缀合与册子本装帧形态的复原。相比于由纸张粘接成连续平面的卷子本,册子本由摞起的纸叶构成,具有更为立体的形态。因此对册子残叶的缀合与复原,也更需考虑其装帧与整体形态,例如散叶回归的位置,册子翻页、书叶缀接的规律等等。对册子本的缀合不仅仅要完成文本的拼合,还需复原其装帧形态,模拟翻页顺序,核查物质形态是否成立。本文将略举数例。

一、缝缀装册子的缀合与复原

缝缀装册子的特点是纸叶摞起后对折成帖,形成折叶里外嵌套的形态。缝缀绳线残损后,折叶散落,由于丢失了嵌套于内的折叶,存留下来的折叶会出现文本不连续的情况,例如P.3836、S.5692两份敦煌歌辞写本。P.3836原是两片散叶,其上曲子词文字不连贯。左景权发现这两片散叶分别对折后,一个折叶可嵌套在另一个折叶中,形成一帖的形态。据此,他复原了这两片残叶的页面顺序及其所载曲子词的文本顺序。左氏请法国国家图书馆馆员依此形态绑定二叶,修复成今日我们看到的册子本P.3836。S.5692情况类似,此号有3张对开叶,中折处有12孔,显然是缝缀装的散叶,然其上文字不连贯。徐俊将其复原为嵌套成帖的形态,纠正了《山僧歌》割置四处的错失。前贤的研究证明,对于缝缀装册子形态的理解有利于复原散叶原先的文本顺序,推进文献整理。

在佛经册子中,也存在类似的情况。

(一)S.5499+S.5699+Дх.10952

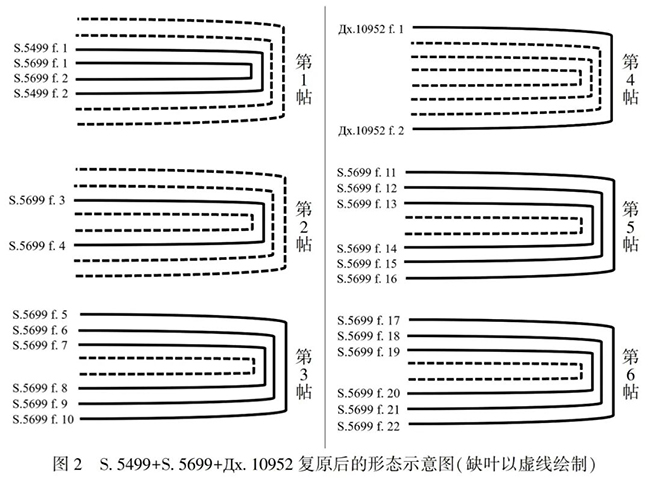

S.5699《梁朝傅大士颂金刚经》,册子本,存11张对开叶(即22叶),中折处有6孔。此册f.1—f.2为一张对开叶,f.3—f.4为一张对开叶;其后f.5—f.10为一帖,f.11—f.16为一帖,f.17—f.22为一帖,每帖含3张对开叶。册子尺寸约14×10 cm,每页6行,每行10~11字,界栏工整。

此册叶与叶之间存在文本不连续的情况,说明有缺叶。经计算,S.5699第2叶与第3叶之间缺60行,即5叶;第3叶与第4叶之间缺约25行,即2叶;第4叶与第5叶之间缺约25行,即2叶;第7叶与第8叶之间缺24行,即2叶;第10叶与第11叶之间缺96行,即8叶;第13叶与第14叶之间缺约25行,即2叶;第19叶与第20叶之间缺约25行,即2叶。根据所缺叶数,可将每张对开叶从册子中拆解出来,模拟重建为前后连续的6帖。重构后,每帖含4个对开叶(即8叶),6帖共计48叶。S.5699的11张对开叶在这6帖中的位置如图2所示:

如图2第1帖所示,S.5499与S.5699可缀合。

S.5499为一张对开叶,中折处有6孔,每叶尺寸约14×10 cm,每页6行,每行10~11字,界栏工整,与S.5699相合。张勇已根据书写风格和行款指出S.5499与S.5699为同一人所抄,S.5499亦为《梁朝傅大士颂金刚经》。达照缀合了二者,缀接顺序为:S.5699第1叶正面、S.5499第1叶→S.5699第1叶背面至第2叶背面→S.5499第2叶、S.5699第3叶及其后。

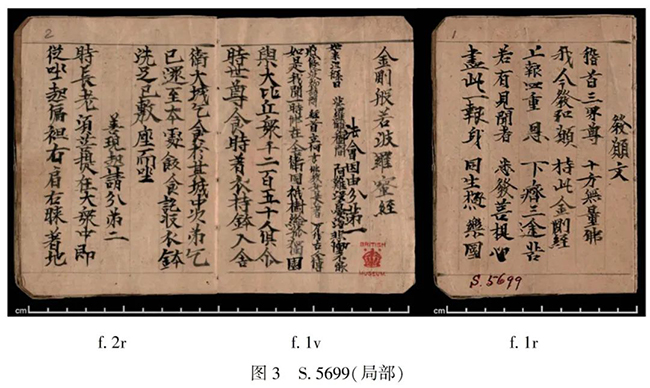

这一缀接需改进。从物质形态来说,S.5699第1叶正面与S.5699第1叶背面属同一叶,中间不可能插入任何文本。如图3所示,翻册时的阅读顺序是S.5699第1叶正面至S.5699第1叶背面,第1叶的正背文本必然相接,S.5699第1叶正面的《发愿文》后紧接S.5699第1叶背面《梁朝傅大士颂金刚经》的起首是确定的。

本文将S.5499+S.5699重新缀合如下:

S.5499的第1叶为经文的前仪,存《云何梵》《奉请八金刚文》《奉请四菩萨文》;第2叶则存经文第二分“菩提如汝所说如来护善念诸菩萨”至第三分“若有想若无想若非有”。两叶间文本不接续,可见这张对开叶中曾嵌套了其他对开叶。S.5699第1张对开叶上的文字,内容连续,含《发愿文》、《金刚般若波罗蜜经》首题、第一分至第二分“降伏其心佛言善哉善哉须”,恰好是S.5499中缺的部分。S.5699的第1张对开叶原应夹于S.5499两叶之间(示意图见图2第1帖)。

缀合后,此册首残,其文本顺序为:(前缺叶)→“云何于此经……奉请金刚语菩萨”(S.5499第1叶)→“发愿文……食时着衣持钵入舍”(S.5699第1叶)→“卫大城乞食……善哉善哉须”(S.5699第2叶)→“菩提如汝所说……若无想若非有”(S.5499第2叶)。由此可看出这份《梁朝傅大士颂金刚经》前仪的顺序为:(前缺)→云何梵→奉请八金刚→奉请四菩萨→发愿文,这与BD08884+BD11477《梁朝傅大士颂金刚经》前仪部分一致。

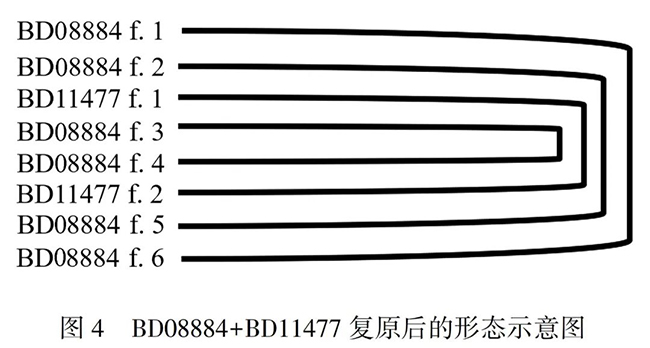

BD08884+BD11477赵鑫晔已缀合。BD08884含3个对开叶,嵌套成一帖,中折处存8个缝缀孔,缝缀绳缺失;BD11477为一张对开叶,BD08884缺失的文本恰好出现在BD11477上,两者尺寸、缝缀孔、行款、书写风格亦相合,可缀合为一帖;缀合后帖中含4个对开叶,即8叶(示意图见图4)。复原后,其前仪的顺序为:虚空藏菩萨供养真言→净口业真言→云何梵→奉请八金刚→奉请四菩萨→发愿文。这与册子本S.5499+S.5699《梁朝傅大士颂金刚经》残存的前仪顺序类似,却与卷子本的《梁朝傅大士颂金刚经》(如S.1846、S.3373)及经折本《梁朝傅大士颂金刚经》(P.2756)的前仪不同。这两份册子的缀合,为研究中古时期《金刚经》相关抄本的前仪提供了更多资料。

S.5499+S.5699可继续与Дх.10952缀合,S.5699与Дх.10952可直接缀接。

Дх.10952为一张对开叶,中折处有6孔,每叶尺寸约14×10 cm,每页6行,每行10~12字,界栏工整。其缝缀孔数量、尺寸、行款、界栏、书写风格皆与S.5499+S.5699相合。Дх.10952两叶的文本不连续,第1叶为第十分“庄严绝能所无我亦无人”至第十一分“如是沙等恒河于意云何是诸”,第2叶为第十四分“弥勒颂曰闻经深解义”至第十四分“境忘心自灭心灭境无侵”。经计算,Дх.10952两叶间缺72行,即6叶,相当于中缺3个对开叶,此3对开叶已不存。而Дх.10952第1叶前可接S.5699第10叶(“法性非因果如理不从因……无论福与智先且离贪嗔”),Дх.10952第2叶后可接S.5699第11叶(“经中称实相语妙理能深……空生闻妙理如蓬植在麻”)。物质形态上,如图2所示,S.5699第10叶、Дх.10952、S.5699第11叶分别位于重构后的第3帖、第4帖、第5帖;Дх.10952的位置在第4帖最外侧,中残三个对开叶。缀合处实际上是第3帖至第4帖及第4帖至第5帖之间。

(二)Дх.962+S.5531

S.5531为册子本,尺寸约12×7cm,含4帖,每帖8个对开叶,共计32个对开叶(即64叶),中折处有4个缝缀孔。册子首残尾全,起首是《妙法莲华经观世音菩萨普门品》,后接抄《佛说解百生怨家陀罗尼经》《佛说地藏菩萨经》《佛说天请问经》《佛说续命经》《佛说摩利支天经》《佛说延寿命经》《少乘三科》《佛说阎罗王授记四众预修生七往生净土经》《般若波罗蜜多心经》,每页4行,每行10~12字。册首《妙法莲华经观世音菩萨普门品》“而为说法无尽意是观世音菩萨”前的经文皆残失,册末有题记“庚辰年十二月廿日”。册末封底外侧一面相较此册其他纸叶颜色偏暗,这显然是长期暴露于外造成的。

在俄藏敦煌写本中,有一残叶Дх.962与S.5531尺寸一致。

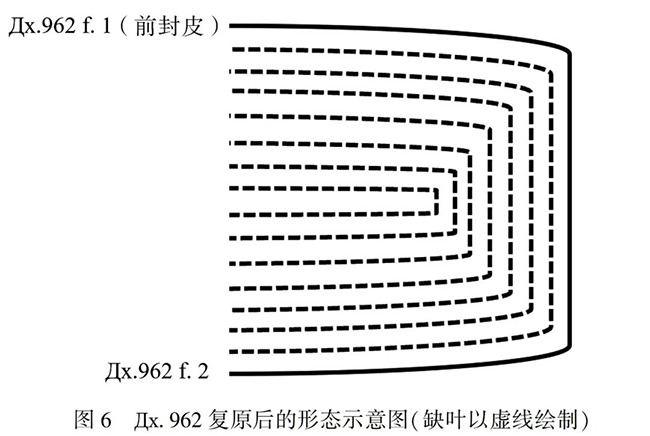

Дх.962(见图5)为一张对开叶,中有4个缝缀孔,每叶尺寸约12×7 cm。其中一叶上有《妙法莲华经观世音菩萨普门品》,每页4行,每行10~12字,内容为“身得度者即现妇女身而为说法”至“金刚神得度者即现执金刚身”,后可接S.5531第1叶的经文。此对开叶的另一叶完全空白,空白叶有一面颜色偏暗(见图5,f.1r)。如图6所示,Дх.962后缀接S.5531,物质形态上此空白叶位于册子的最前方,颜色偏暗的一面位于册子的最外侧。此空白叶应为原册的前封皮,其偏暗的一面即为前封皮外侧,因长期暴露于外造成颜色有异,与S.5531册末封底的情况一样。然前封皮(即Дх.962第1叶)至Дх.962第2叶《妙法莲华经观世音菩萨普门品》“身得度者即现妇女身而为说法”之间的经文皆残失,说明Дх.962的两叶之间有缺叶。

Дх.962与S.5531缀合后含5帖,形成册子正背封皮皆全但册中有缺叶的样态:Дх.962及其中夹着的若干对开叶(已缺失)构成册子的第1帖,Дх.962(示意图见图6)位于第1帖的最外侧,其空白的第1叶即为前封皮;S.5531现存的4帖为册子的第2至5帖,第5帖的最后一叶为册子的封底。

考虑到S.5531现存的4帖每帖都含8个对开叶,Дх.962、S.5531属同册,Дх.962所在的第1帖原先的形态很可能也是8个对开叶,只是如今其中7个对开叶已残失,仅存最外层的对开叶,即Дх.962(示意图见图6)。经计算,Дх.962上的《妙法莲华经观世音菩萨普门品》前缺经文约100行,占25页,即12.5叶。由此可推算,《妙法莲华经观世音菩萨普门品》的起首或在Дх.962+S.5531第1帖第3叶;第1叶为册首封皮,第2叶留空。

(三)BD09155+Дх.927

BD09155内容为《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒》的节抄,《中国国家图书馆藏敦煌遗书总目录》拟名为《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒钞》。此册首尾俱残,仅存1帖,含4个对开叶,中折处6孔;每叶尺寸14×10cm,每页5~7行,每行约11字。Дх.927同样是缝缀装,首残尾全,存12叶,每叶尺寸14×10cm,中折处6孔。其为多经文合抄的册子,内容含《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒》《吉祥偈》《佛说摩利支天陀罗尼咒经》《佛说父母恩重经》《般若波罗蜜多心经》《佛说续命经》。册首《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒》每页5~7行,每行约11~12字。

对照P.4071《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒》,BD09155最后一叶最后一行的经咒对应P.4071第103行第13至23字,Дх.927第一叶第一行的经咒对应P.4071第103行第24字至第104行第1字,文本接续;两册缝缀孔数量、尺寸、书写风格亦相合,可缀合。

二、粘叶装册子的缀合与复原

与缝缀装不同,粘叶装是在折叶的中折处外侧涂浆糊,然后将一张一张的折叶摞起、在中折处外侧粘合成册。折叶前后粘接,少有相互嵌套的情况,折叶与折叶之间文本连贯。脱落的单张对开叶,则需左右折叠,复原其折叶的形态,判断折叶的内外侧,确定四个页面的顺序,才可进行下一步的缀合。在有传世文献和其他写本文献可供比照的情况下,可依靠文本内容复原折叶的内外侧及页面顺序。一些图版中,折叶是平摊拍摄的,正面一版,反面一版。这种情况下,从右至左,文本连续的是折叶的内侧,不连续的是折叶外侧。在无可供对照的文本时,可依靠折叶中折处粘贴、撕扯的痕迹判断折叶的内外侧。从粘叶装册子中脱落的折叶,外侧的中折处会有粘贴、撕扯痕迹,因为外侧的中折处曾与其他折叶相粘;内侧的中折处则干净无痕,因为内侧未曾与其他折叶发生接触。辨识内外侧之后,便可复原折叶四个页面的顺序。

关于粘叶装册子的缀合与复原,本文举三个例子,第一例为八十老人所抄《金刚般若波罗蜜经》,后两例为《妙法莲华经观世音菩萨普门品》。张涌泉、罗慕君、赵鑫晔都曾整理、缀合过《金刚经》册子。《妙法莲华经》的缀合,也有诸多成果。本文补充三组缀合。

(一)Дx.11651:2+Дх.10954:1+S.5688

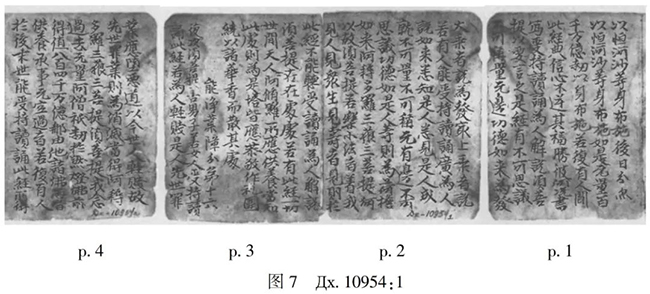

Дх.10954(见图7)存两张相互分离的对开叶,每叶尺寸14×11 cm,每页7~8行,每行12~13字,由书写风格可知其为八十老人所抄。第一张对开叶Дх.10954:1,内容为《金刚经》第十五分“以恒河沙等身布施后日分”至第十六分“若复有人于后末世能受持读诵此经所得”,左右折叠后可复原页面顺序。

第二张对开叶Дх.10954:2,存第三十一分“我所说义何以故世尊说我见人见”至第三十二分经文结尾,有尾题“金刚般若波罗蜜经”,标“西川过家真印本”,并附有《大身真言》《随心真言》。罗慕君、张涌泉已指出,Дх.10954:1与Дх.10954:2上的渍痕相去甚远,分题高度也不同,两者不属同册。

Дх.10954:1前可接Дx.11651:2,Дх.10954:2后可接Дх.5126,罗慕君已缀合,并将Дх.10954:2与更多的册子残片缀接:

Дх.4867+Дх.339+Дх.3873+Дх.1569→BD08847→BD07982+Дх.4834+Дх.1006+Дх.10954:2+Дх.5126。

而Дx.11651:2+Дх.10954:1后,还可缀接S.5688。

S.5688为粘叶装,仅存两个对开叶;每叶尺寸14×11 cm,每页7~8行,每行11~13字。由书写风格可知其为八十老人所抄,内容为第十六分“功德于我所供养诸佛功德百分不及一”至第十八分“如来有慧眼须菩提于意云何如来有法”,可接于Дx.11651:2+Дх.10954:1后。S.5688书叶两侧的水渍亦与Дx.11651:2+Дх.10954:1同,属同册无疑。Дx.11651:2+Дх.10954:1+S.5688缀合后,此册含1单叶3对开叶(Дx.11651:2为一单叶)。

(二)Дх.11033+S.5682

Дх.11033首全尾残,首题“妙法莲华经观世音菩萨普门品□□□”。粘叶装,存8叶。每叶尺寸15×10.5 cm,每页5~6行,每行12~13字。S.5682首残尾全,尾题“观音经一卷”,并有题记:“弟子张和和写《观音经》一卷。为先亡父母,永生净土,皆大欢喜,愿患消灭。”粘叶装,存7叶,每叶尺寸15×10.5 cm,每页5~6行,每行约12~13字。Дх.11033与S.5682经文前后相接(“妙法莲华经观世音菩萨普门品……即现童男童女身而为说法”+“应以天龙夜叉乾闼婆阿修罗……皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心”),尺寸、行款、书写风格亦相合,两者书脊下部皆有高约3.5cm的损伤,可缀合。缀合后是一本首尾完整的《妙法莲华经观世音菩萨普门品》粘叶装册子。

(三)BD08785+BD08808

BD08785,现存1单叶1对开叶,共3叶。每叶尺寸14.2×10.4cm,每页6行,每行10~11字。BD08808为粘叶装,首尾俱残,有绑绳固定,存3个对开叶后跟1张单叶,共7叶。每叶尺寸14.5×10.5cm,每页6行,每行9~12字。两者皆为《妙法莲华经观世音菩萨普门品》,内容接续(“恶眼视之况复加害设复有人……医药于汝意云何是善男”+“子善女人功德多不无尽意……念彼观音力火坑变成池”),尺寸、行款、书写风格亦相合,可缀合。缀合后此册首尾俱残,含10叶,前后各有1单叶,中夹4个对开叶。前后的单叶也应为对开叶,残断后仅余单叶。

三、特殊装帧册子的缀合与复原

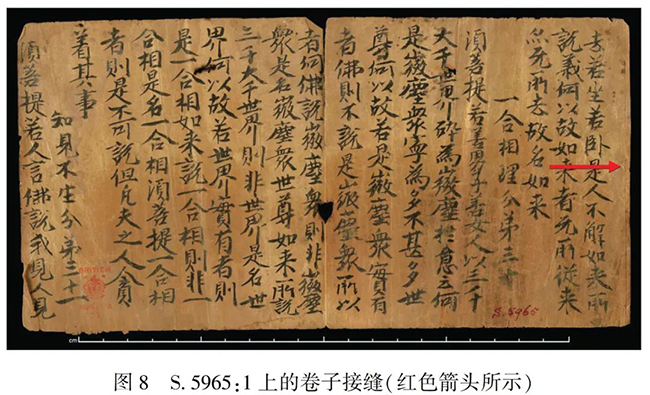

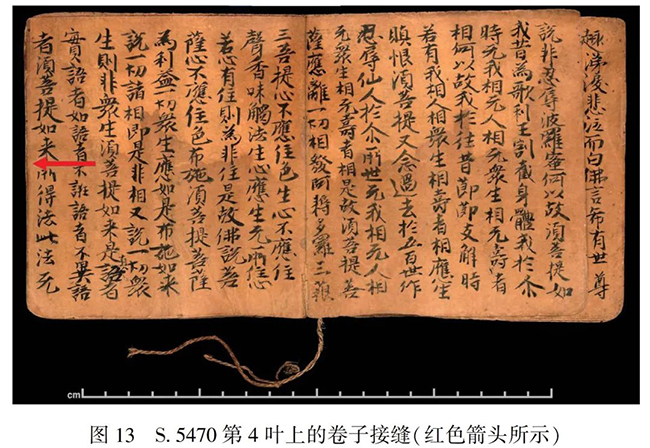

除了缝缀装和粘叶装,还有一些册子本装帧较特殊,其缀合和复原也需特殊处理。上文所言八十老人所抄《金刚经》中有13件残片(S.5538:1、S.5538:2、S.5965:1、S.5965:2、S.6250、Дх.88、Дх.99、Дх.6254:1、Дх.6254:2、Дх.11040:1、Дх.11040:2、Дх.11040:3、Дх.11040:4)的情况便是如此。这些残片一面是八十老人所抄《金刚经》,另一面是《妙法莲华经》或《佛说佛名经》(仅S.6250是《佛说佛名经》)。抄写《妙法莲华经》或《佛说佛名经》的一面界栏规整,楷书工整。这些残片纸张的质量与其他八十老人《金刚经》抄本不同。八十老人《金刚经》抄本的纸张一般较厚,质地粗糙,无染潢;帘纹粗,帘纹之间的距离宽,20条帘纹的纸面宽度为4.7~5.3 cm。而这13件残片,其纸张薄,有染潢,质地均匀,抄写《妙法莲华经》或《佛说佛名经》的一面有砑光;帘纹细密,20条帘纹的宽度仅2.0~2.2 cm。这些情况显示,八十老人所抄《金刚经》中,有一部分抄本使用了废弃经卷的背面。一些残片的边缘,甚至可以看出是原卷子装的纸间接缝处,如S.6250、S.5538:1、S.5965:1(见图8)。

此13件残片,罗慕君、赵鑫晔曾缀合。笔者查验原件后,发现其缀合可改进为S.6250+Дх.6254:1+Дх.6254:2+S.5965:1+Дх.99+Дх.88+S.5965:2和Дх.11040:1+Дх.11040:2+Дх.11040:3+Дх.11040:4两组,两组不属同册。同时,还可复原这些册子残片原本特殊的装帧。

关于圣彼得堡收藏中的8件残片,有两点需要注意:1.《俄罗斯科学院东方研究所圣彼德堡分所藏敦煌文献》中Дх.6254图版下的馆藏号误印为Дх.6054,故上述罗、赵文也误作Дх.6054,原件上的馆藏号为Дх.6254,应更正。2.这些残片在上述书中被印在一版中,残片与残片之间的分界不清晰,叶缘上的馆藏号亦看不清,这影响了后续缀合工作的准确性。查验原件,这些残片的划分与对应的编号应如图9所示:

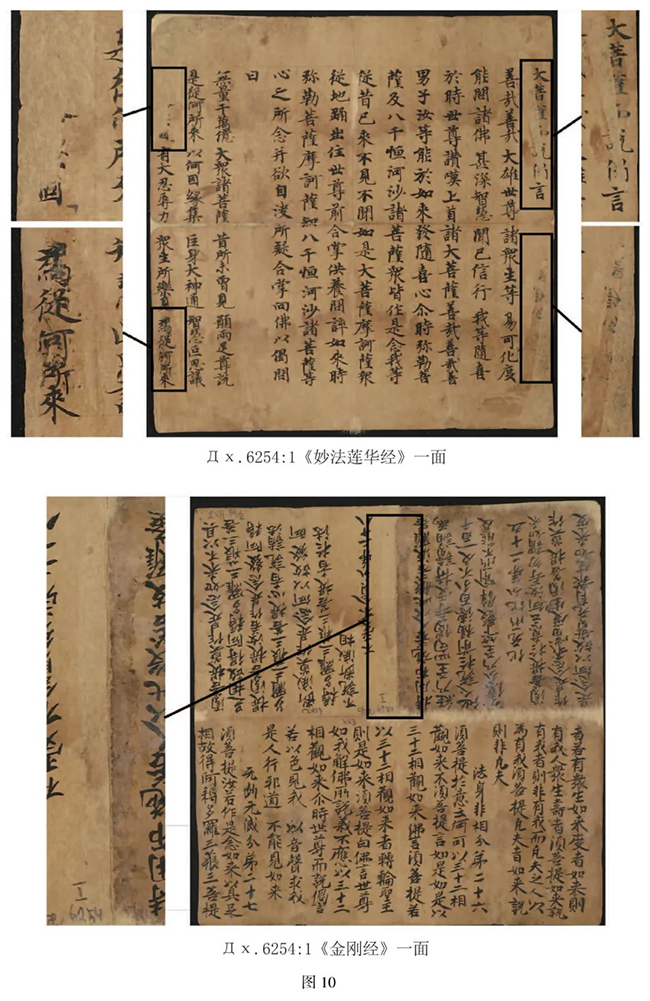

在缀合工作中,易让人感到疑惑的是Дх.6254:1(见图10)、S.6250两张残片。其尺寸为25×25cm,是13件残片中尺寸最大的。其一面是上下界栏完整的卷子面,Дх.6254:1抄《妙法莲华经》,存14行,每行17字;S.6250抄《佛说佛名经》,存14行,每行20~21字。另一面则是八十老人所抄《金刚经》,中有十字折痕,将《金刚经》划分为四个尺寸约12.5×12.5 cm的板块,每个板块8~9行,每行11~12字。上半部与下半部文字书写方向相异,分别从纸张中部(纵向)抄向纸张上下缘。

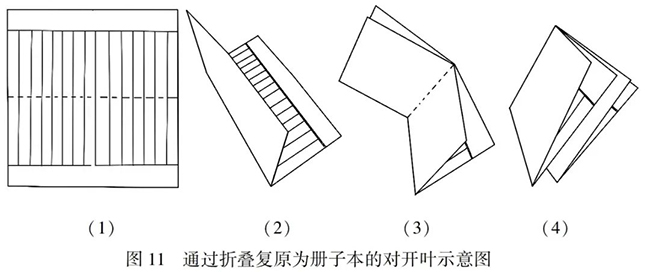

关于这种不同寻常的形态,戴仁在讨论S.6250时曾指出,可通过折叠将其复原为册子的叶。参考其思路,笔者将Дх.6254:1先上下折叠,《金刚经》一面在外,《妙法莲华经》一面在内,再左右折叠,就形成了一张册子本的对开叶(示意图见图11)。四个板块的《金刚经》分别落在对开叶的四页上,每页的书写方向都变成自上而下、从右往左的正常方向,四页的文本亦相连贯。写有《妙法莲华经》的一面则藏于对开叶内,从外不得见。《妙法莲华经》一面上撕扯的痕迹也印证了这种重构:如图10所示,Дх.6254:1《妙法莲华经》一面的第一行,“大菩萨而说偈言”上有撕扯的痕迹。其被撕去的部分恰好出现在第一行下部,呈镜面对称,说明这两处曾粘合在一起。

S.6250至今未有彩图发表,笔者验视原件,确认S.6250上也有类似的、上下对应的撕扯痕迹,只是这种痕迹在黑白图版中难以看清。S.6250与Дх.6254:1情况一样,依图11所示十字折叠后可复原成《金刚经》册子的对开叶。

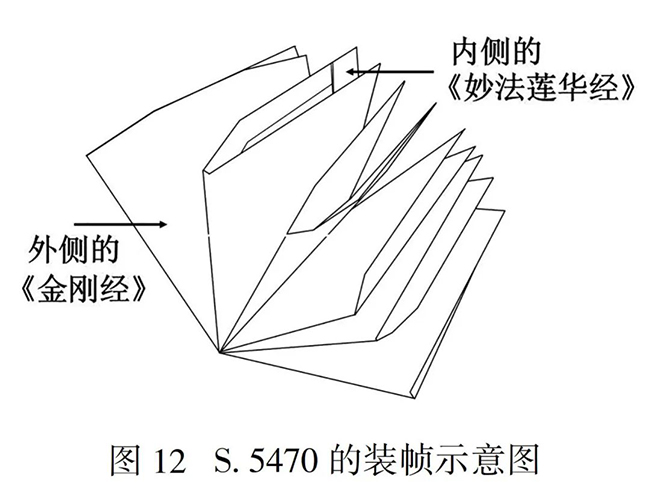

图11的折叠方式也在S.5470《金刚经》册子上得到印证。此册首尾俱残,尺寸12.5×12.5 cm,每页9~10行,每行13~15字,从书写风格可知其同样为八十老人所抄。册子含5个对开叶,首尾各有1张单叶,共12叶。册子首尾的2张单叶原先也应是对开叶,残断后仅余单叶。册中的对开叶在中折处外侧粘接,是粘叶装的形态。书叶近书脊处有孔与残绳,说明此册曾以绳索装订加固。与一般粘叶装不同的是,S.5470的对开叶与单叶都由双层纸构成,对开叶与图11所示十字折叠后复原成的对开叶形态一致。双层纸内侧为《妙法莲华经》经卷(见图12),照片无法拍摄到,需查看实物方可知晓。在册子的第4叶(见图13)、第6叶、第9叶边缘, 还可看到原卷子纸张的接缝。若将S.5470拆解, 其5个对开叶可展开为5张25×25 cm的《妙法莲华经》卷子纸,尺寸与S.6250、Дх.6254:1同;另一面也与S.6250、Дх.6254:1一样,分为四个板块,是上下文字方向相异的《金刚经》。2张单叶,展开后则为2张25×12.5 cm的卷子纸。这7张卷子纸含 《妙法莲华经》 卷四提婆达多品、劝持品,经文基本接续,仅有一处间断,可缀接为约三纸半长的卷子。

S.5470的装帧形态为进一步复原Дх.6254:1、S.6250《金刚经》册子的形态提供了参考。Дх.6254:1(见图10)、S.6250《金刚经》一面中折处的上半部存在颜色有异的长条区域,这是撕扯、粘贴的痕迹。通过图11所示方式十字折叠后,这些痕迹恰好在对开叶外侧的中折处,说明这一位置曾与其他对开叶外侧的中折处粘合,其曾经的装帧方式很可能与S.5470一致。

值得一提的是,这种十字折叠的方式也见于Дх.6133。Дх.6133为一张残叶,含“祭乌法”“占乌法”,也被分为上下左右四个板块,上半部与下半部文字书写方向有异。黄正建已指出,此叶“可折叠为四部分”。与Дх.6254:1、S.6250一样,通过先上下折叠,后左右折叠,Дх.6133可形成一张对开叶。根据左右折叠方向的不同,其上四个页面会有两种不同的排序:右下→右上→左上→左下;左上→左下→右下→右上。而这两种排序,恰好对应黄正建、王爱和各自复原的文本顺序。

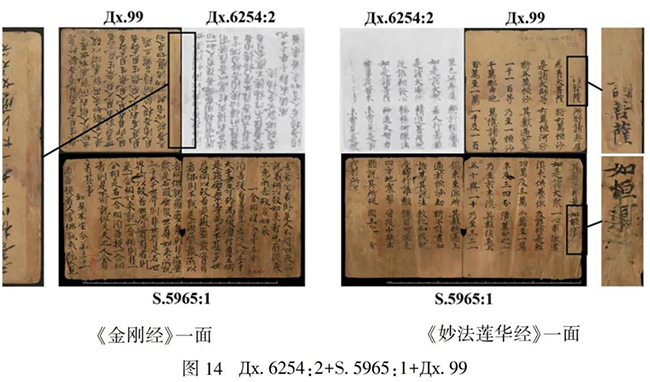

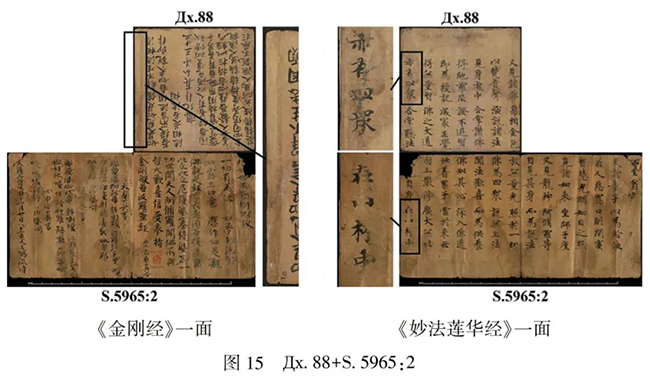

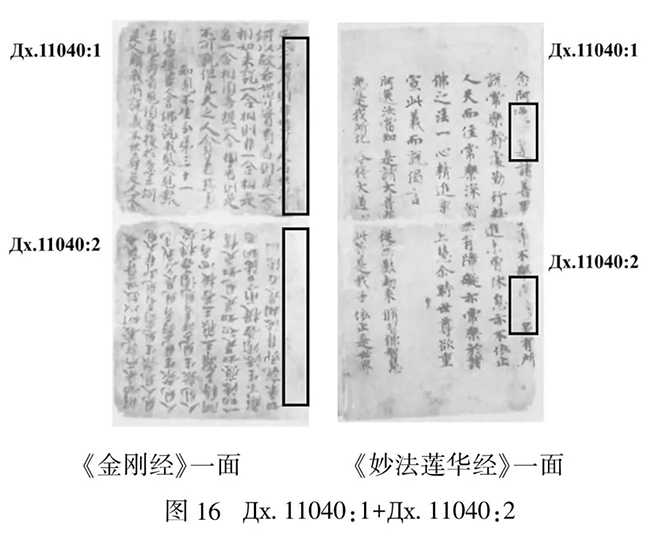

根据《妙法莲华经》一面的文本,其他残片可缀合为四张更大的卷子纸:Дх.6254:2+S.5965:1+Дх.99(见图14)、Дх.88+S.5965:2(见图15)、Дх.11040:1+Дх.11040:2(见图16)、Дх.11040:3+Дх.11040:4(见图17)。Дх.6254:2+S.5965:1+Дх.99、Дх.88+S.5965:2两张卷子纸尺寸为25×25 cm(后者缺1/4纸面),Дх.11040:1+Дх.11040:2、Дх.11040:3+Дх.11040:4尺寸为25×12.5 cm。

这四张卷子纸可通过折叠复原为册子的对开叶或单叶:Дх.6254:2+S.5965: 1+Дх.99、Дх.88+S.5965:2可像S.6250、 Дх.6254:1一样十字折叠成双层的对开叶,折叠后每叶尺寸为12.5×12.5 cm。Дх.88+S.5965:2缺四分之一的面积,导致其折叠成对开叶后,第2叶仅余单层(见图18中的Дх.88+S.5965:2)。Дх.11040:1+Дх.11040:2、Дх.11040:3+Дх.11040:4可上下折叠为双层纸的单叶,折叠后每叶尺寸为12.5×12.5 cm。以上重构也得到卷面上粘贴、撕扯痕迹的支撑。Дх.6254:2+S.5965:1+Дх.99《妙法莲华经》一面的第一行、Дх.88+S.5965:2《妙法莲华经》一面的最后一行、Дх.11040:1+Дх.11040:2《妙法莲华经》一面的第一行、Дх.11040:3+Дх.11040:4《妙法莲华经》一面的第一行,都有上下对应的撕扯痕迹。

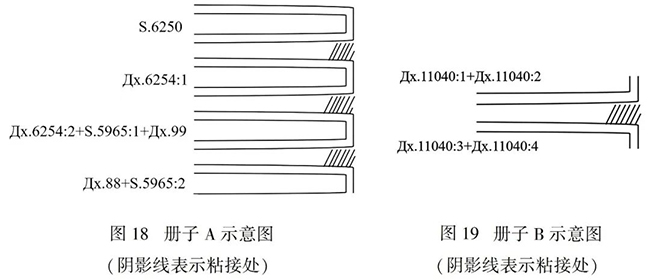

依靠《金刚经》一面的文本,可进一步将S.6250、Дх.6254:1、Дх.6254:2+S.5965:1+Дх.99、Дх.88+S.5965:2粘接为册子A(见图18),将Дх.11040:1+Дх.11040:2、Дх.11040:3+Дх.11040:4粘接为册子B(见图19),复原这种特殊装帧册子的局部。

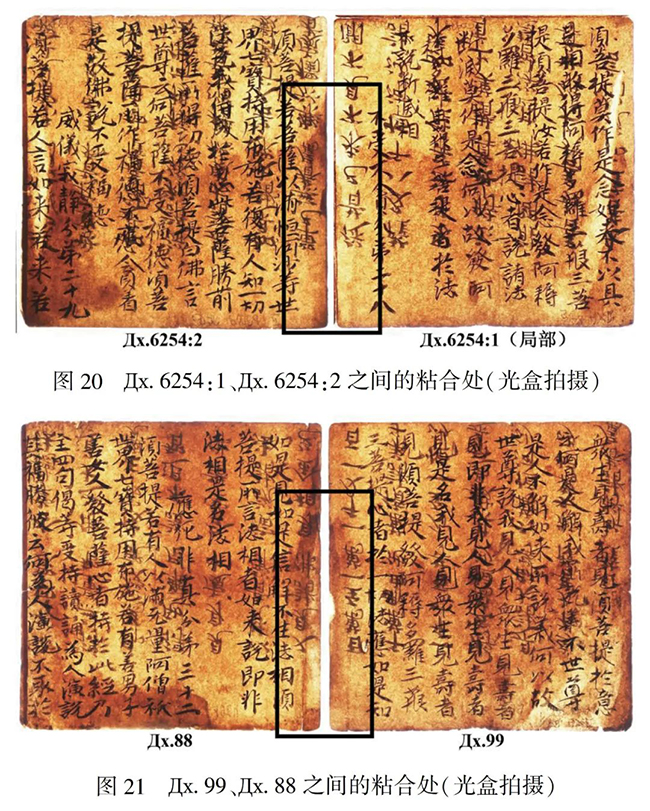

粘接后,册子A尺寸为12.5×12.5 cm,《金刚经》每页8~10行,每行11~13字,行款、尺寸、书写风格前后相合;册子B尺寸为12.5×12.5 cm,《金刚经》每页8~9行,每行12~13字,行款、尺寸、书写风格前后相合。此外,这两组缀合中,对开叶与对开叶之间的粘贴、撕扯痕迹亦相合,更说明以上重构成立。以Дх.6254:1、Дх.6254:2+S.5965:1+Дх.99、Дх.88+S.5965:2三张对开叶之间的粘接为例,图20、图21是光盒透光后拍摄的粘合位置的照片,透光后纸面上的损伤更易得见。图中可清晰地看到,近书脊一侧的粘合处,损伤形状一致,说明两处曾粘合在一起。

最后两张残片S.5538:1、S.5538:2同样符合上文的折叠模式。S.5538:1的尺寸为25×25 cm,《妙法莲华经》一面存14行,每行17字;《金刚经》一面每个板块9行,每行11~12字。其情况与Дх.88+S.5965:2一样,缺了四分之一个板块。因此,十字折叠后对开叶亦有残缺。S.5538:2仅保留《妙法莲华经》卷子的下半部,存14行,其上方纸缘可见十字折痕,说明这张残片也曾以同样的方式折叠。其《金刚经》一面右页空白,应是未抄完便被废弃。

关于册子A、册子B、S.5470、S.5538:1、S.5538:2之间的关系,册子A存第十九分标题“法界通分分第十九”至第三十二分结尾及所附真言,册子B存第三十分“千大千世界即非世界”至第三十二分结尾及所附真言,S.5470存第十二分标题“尊重正教分第十二”至第二十四分“如是等七宝聚有人持”,S.5538:1存第二十五分“作是念我当度众生须菩提”至第二十七分“何以故发阿耨多罗三藐三菩提”,S.5538:2存第二十三分“复次须菩提是法平等”至第二十四分起首“〔须菩提若三千大〕 世界”,可知:(1)册子A与册子B、S.5470、S.5538:1、S.5538:2内容皆有重合,因此四者不属同册。(2)册子B与S.5470、S.5538:1、S.5538:2不能直接缀接,不能确定是否属同册。(3)S.5470与S.5538:2内容有重合,不属同册;与S.5538:1不能直接缀接,不能确定是否属同册。(4)S.5538:1与S.5538:2不能直接缀接,亦不能确定是否属同册。 世界”,可知:(1)册子A与册子B、S.5470、S.5538:1、S.5538:2内容皆有重合,因此四者不属同册。(2)册子B与S.5470、S.5538:1、S.5538:2不能直接缀接,不能确定是否属同册。(3)S.5470与S.5538:2内容有重合,不属同册;与S.5538:1不能直接缀接,不能确定是否属同册。(4)S.5538:1与S.5538:2不能直接缀接,亦不能确定是否属同册。

最后,本节涉及的《妙法莲华经》卷子,复原后其一纸尺寸约为25~26×50~52 cm,行款每行17字,纸薄帘细,20条帘纹的纸面宽度仅2.0~2.2 cm,有染潢砑光,近似中原写卷的样态。

四、结语

本文缀合并复原一批敦煌藏经洞发现的佛经册子及其残叶,以《金刚般若波罗蜜经》《妙法莲华经观世音菩萨普门品》《梁朝傅大士颂金刚经》为主,通过这些例子尝试说明复原册子本的装帧形态对缀合册子残片的意义。缀合工作不仅仅是文本拼接,还是写本物质形态上的复原;拼接出的写本不但要在文本上连续,在物质形态上也需成立。对于写本装帧形态的理解,有助于缀合更多残片,推进敦煌文献整理工作。这一点,已为前贤丰富的研究所证实。而对于写本装帧形态的复原,也是我们迈向写本学的基础工作之一。其能为中古书籍史的研究提供更多关于写本形态方面的细节,为写本学奠定更为坚实的研究基础。

本文撰写过程中,得到高奕睿(Imre Galambos)教授、荣新江教授、史睿副研究员、罗慕君副教授、英国图书馆Mélodie Doumy、Han-Lin Hsieh、法国图书馆Nathalie Monnet、俄罗斯科学院东方文献研究所(圣彼得堡)Irina Popova、Alla Sizova的帮助。谨此致谢。

【作者简介】冯婧,英国剑桥大学亚洲与中东研究系博士,北京大学历史学系博雅博士后。研究方向:敦煌学、写本学、书籍史。

本文发表于《文献》2024年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|