|

内容摘要

二十世纪二十年代后期,朱希祖购得千余册昇平署文献与曲本;学界对朱氏所藏昇平署文献多有了解,而对其搜购曲本一事知之甚少。南京图书馆藏《购书目》、国家图书馆藏《十四年寄售各书铺书账》为朱希祖未刊手稿,是考察其戏曲购藏、售卖活动的重要文献。朱希祖多与许之衡、王孝慈、马廉等人相互抄藏曲本,这进一步丰富了郦亭藏曲的品质与数量。早期北平图书馆、北海图书馆的戏曲收藏不多,两馆合并组建了国立北平图书馆后,得益于赵万里的访求,馆藏曲本日渐丰富。1932年夏秋之际,朱希祖将所藏昇平署文献与曲本悉数售予国立北平图书馆,进一步提升了平馆藏曲的规模与质量。此后,赵万里将多种书籍提入善本库,学林多受嘉惠。

关键词:朱希祖 曲本购藏 国立北平图书馆 赵万里

朱希祖(1879—1944),字逷先,又作迪先、逖先,浙江海盐人,书斋名“郦亭”。早年留学于日本早稻田大学,回国后受聘至浙江两级师范学堂、嘉兴府中学。1913年,朱希祖出任北京大学预科教员,1918年升任文学系主任,次年转为史学系主任,之后任此职务十余年。1930年12月,北京大学发生驱逐朱希祖事件。第二年春,朱希祖转为中央研究院历史语言研究所专任研究员,后改为特约研究员。1932年10月,朱希祖南下出任中山大学史学系主任。1934年春,担任中央大学史学系主任,之后随校西迁,1944年病逝于重庆。

朱希祖嗜书如癖,其购书活动以在北平期间最重要;然而他寓京期间的日记留存不多,学界对其藏书事迹的了解仅限于刘半农、马廉等人只言片语的回忆。就戏曲而言,学界对朱希祖关于昇平署文献的发现与整理多有关注,但是从1924年底至1930年间,他还购入了数量颇丰的曲本,为学界所不知。在南下广州之前,朱希祖将包括昇平署档案、曲本在内的千余种戏曲文献悉数售予国立北平图书馆,极大提升了平馆所藏戏曲的规模与质量。对于平馆早期戏曲购藏活动以及朱希祖出售藏曲之事,学界同样鲜有留意。而南京图书馆、国家图书馆有多部朱希祖编制的购书、售书以及藏书目录,对于考察郦亭藏曲的来源、售卖具有重要意义;结合国立北平图书馆馆史文献,还可梳理平馆早期的戏曲购藏活动,进而凸显郦亭藏曲于该馆的特殊意义。

一、朱希祖的曲本购藏与售卖

1924年冬,溥仪被逐出紫禁城,此后内廷藏曲大量散出,“惟昇平署在宫城外,故其太监得私以档案及戏曲稿件,售于小书铺”。时局的动荡还引发王公府邸、世家贵族藏书的流出:“王府贵家,储书大出。余日游海王村隆福寺间,目不暇给,每暮,必载书满车回寓。”其中也有不少曲本。加之这一时期的“文人学者渐渐知道戏曲为六七百年来的代表文学的一大宗”,曲本陡然成为旧书业的紧俏之物。然而,此时的北平随处可见怀揣大把银元、妄图巧取豪夺中国典籍的外国人,面对此景,朱希祖常有捶胸跺足之恨。当他听闻官绅将《永乐大典》“先送至北海图书馆”,然“馆员吝于出资,皆为日本人购去,其他珍本为日本人购去者万余金”时,甚觉“可叹可叹”。保存国粹、传承学术是朱希祖竭力购置曲本的重要原因。

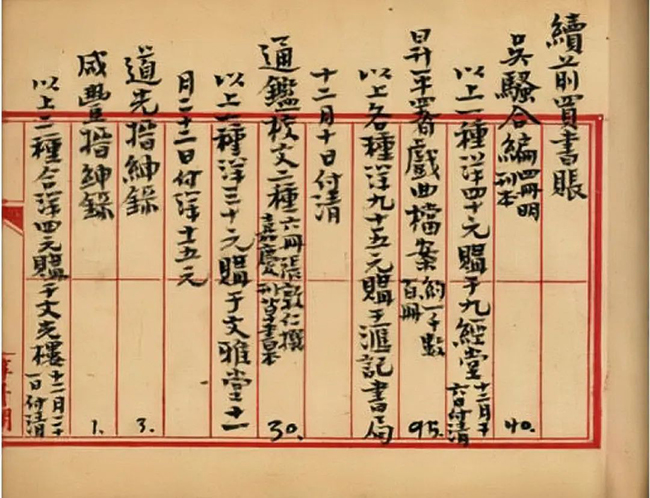

南京图书馆现藏朱希祖编《购书目》(索书号:120439)一种,稿本,8册,书目写于“清泌阁”格纸上,纸捻毛装,朱丝栏,行字不等。书高宽16.8×19.8cm,板框高宽12.3×17cm,半叶12行。每条书目包括书名、作者、卷数、册数、版本、购入时间、地点、单价与总价。《购书目》 著录了朱希祖从1923年冬至1932年9月间所购书籍,其中从1924年12月10日在汇记书局购入昇平署戏曲档案(见图1), 到1930年1月24日于崇文堂购得《鹦鹉媒》,其间有数量丰富的曲本。据《购书目》统计,朱希祖1924年12月10日购入昇平署戏曲档案之前鲜有曲本购入,之后一个月内则购入49部;1925年购曲活动达到高峰,为175部;1926、1927年又分别购入83部和85部;至1928、1929年,则仅有19部和6部,此后曲本渐渐淡出购书范围。可知从1924年底至1929年底,他总计买入曲本417部,花费3350.54元。

图1 朱希祖编《购书目》

(一)求购曲本的主要方式

朱希祖常“携巨金周历书店,左右采掇,悉付以现”,最主要的购书方式是到书店淘书。1913年2月,朱希祖赴北平参加国语注音字母方案起草工作;抵京后第二天,他就迫不及待地到琉璃厂,“书画古玩,陈列满市,士女骈臻,王侯毕集,竞易所嗜,欢欣而归”。朱希祖居北平期间住在草场大坑,距隆福寺、琉璃厂约5公里,来回折返近10公里,但他仍隔三差五地前去。以1929年1月到3月为例,他共造访旧书店40余次。《购书目》中的大部分书册是他亲自到书铺淘得,购买频率较高的有松筠阁、文德堂、宏远堂与邃雅斋,所购重要者如昇平署戏曲档案、闵寓五刊《六幻西厢》、抄本《元人曲韵》等。

朱希祖与书坊主相交甚笃,书贾们经常将稀见曲本送至府上,居家便可“阅各书肆新送来”的书册。1925年2、3月间,文鉴堂、宏远堂送来明刊《旗亭记》《祝发记》等二十余种曲本。朱希祖原本希望张元济“如欲选购,可开一单,略注价目”,“以便介绍,若成必源源来矣”;然而张元济“于此事完全外行,不敢妄对”,朱希祖索性全部买下。1926年4月,邃雅斋将尊生馆本《琵琶记》送至马廉、王孝慈府上,马廉因索价甚昂而未购:“此书疑系嘉靖本。邃雅斋送来,索价二百以上。”王孝慈亦言:“邃雅书诧为奇宝,居奇特甚。”不久,邃雅斋又将此书送至朱希祖处,终以120元价格成交。

朱希祖也每每通过古旧书铺的售书目录获得书目讯息,将“拟购入之书开列其目”,如从杭州抱经堂所购《红楼梦散套》《后一捧雪》便是通过此方式。朱遂翔(1900—1967),浙江绍兴人,抱经堂主人,旧书业素有“南朱北孙(殿起)”之称。在与朱遂翔的通信中,朱希祖时常催促“下期如出新书目仍祈寄来”。

朱希祖从志泰、董绍勋等私人藏曲家手中也购得了多种曲本。志泰,字峻峰,满洲正蓝旗,清末长期在礼部任笔帖式。志泰喜好抄藏曲本,中国艺术研究院藏《俊峰戏本》《蝴蝶梦大劈棺》均为志氏抄藏,吴晓铃也曾在国家图书馆读到《志峻峰曲本十二种》。朱希祖从志泰手中买入80余种曲本,其中以清刊本居多,明刊本、抄本也有不少,汲古阁本《六十种曲》、乾隆抄本《昇平宝筏》即是朱希祖从志泰处购得。董绍勋,字竹乡,浙江嘉兴人。1913年2月26日,朱希祖与身为北京女子师范学校教员的董绍勋结识。笔者在国家图书馆所见《饲蚕记》(乾隆内府抄本,索书号:A03452)、《连环记》(清内府抄本,索书号:A03427)经董绍勋、朱希祖递藏;许之衡藏《竹叶舟》(清抄本,索书号:33255)也原是董氏旧物。另,饮流斋抄本《金貂记》经董绍勋、朱希祖、齐如山递藏,今归中国艺术研究院。

(二)“好书何必惜兼金”

朱希祖所购曲本的单价多在10元以内,然亦不乏价格奇昂者,如红丝栏抄本《鼎峙春秋》、抄本《叶儿乐府》、凌濛初刻本《西厢记》均为100元,抄本《乐府群珠》更达120元。不过抱持着“好书何必惜兼金”的想法,朱希祖“遇当意者,不吝值”。如他第一次在文鉴堂见到纪昀、张穆、何秋涛递藏的《元人曲韵》后立即取回,“价二百元,因新近才见,故未为日人购去”。未几,店主樊文佩“不肯久留,四五日前已取去,今日去问已售去矣,甚为可惜”;不过在朱希祖再三努力下,终“捷足先得”。朱希祖还以60元价格在宏远堂购得嘉庆内府抄本《昭代箫韶》23册,惜缺少首册。不久,宏远堂觅得首册,竟索要12元,朱希祖为求全帙,慷慨购回。

朱希祖重视汇刻本的收藏,然一时间欲得全帙并非易事,只能分散购回。如他曾买下汪应培《不垂杨》(1925年6月23日,文萃堂),在获见《香谷杂剧四种》(1928年1月13日,保萃斋)后又再次购入;而从入手椿轩居士《金榜山》(1926年9月2日,来薰阁)、《凤凰琴》(1929年2月2日,汇记书局),再到获藏《椿轩九种曲》(1930年1月5日,文苑斋),更是跨越近五年,可谓锲而不舍。

朱希祖所购曲本,有些同一版本的不止一部。之所以出现此种情况,主要原因是两部书购入时间相隔较久,忘记早先所购,如《桂花塔》《后缇萦》。也有不少属于难得一见的珍本,市面流传无多,朱希祖有缘得见后便再次购回。如闵遇五刻本《六幻西厢》,朱希祖从通学斋购回后兴奋地给张元济去信说:“此闵刊全部,藏者本不肯出售。”不久,他又在保萃斋买得一部。朱希祖所藏两部《六幻西厢》,一部被售予北平图书馆,另一部跟随他历经广州、南京、重庆等地,中华人民共和国成立后由其子朱偰赠予南京图书馆。

朱希祖“购书力最豪”,其购书开销甚至直逼部分公立图书馆。据《国立北平图书馆馆务报告》,1929年该馆用于中文书籍购置的费用是29318.9元;与平馆并称的南京国学图书馆,谢国桢回忆柳诒征曾讲道:“至于图书馆的经费真少得可怜,在民国七八年间,是不公开的,每月只有二百元的保管费,后来公开阅览了,才加到四百九十元。到十六七年间……经费始增加到每年两万二千元。”这其中还包括日常管理费用。然而仅在1925年,朱希祖用于书籍采购的费用就达7972.4元。即使考虑到通货膨胀,购书费应该也占据了朱希祖日常开销的很大比重。早在1919年,朱希祖就已是北京大学一级教授,至1927年每月可领到500元薪水;此外,他还在北京师范大学、辅仁大学等校兼职,自有一定收入。然而即便如此高薪,朱希祖在面对庞大购书支出时也会感觉力不从心。如从1925年端午至中秋的短短三个月内,朱希祖购书164种,合洋1000余元,其中大部分为曲本;到了年关,“各书店前来索书债”,二三十家书铺排在门口,“一一付给”。这迫使他不得不将部分藏书售出,以书养书。

(三)郦亭藏曲的出售

朱希祖编制书账的习惯在一定程度上避免了购书重复,然而百密一疏,郦亭书库内还是攒下了不少同一版本的副本书。此外,朱希祖早期所购或为残本,日后遇到版本更优、内容更全的本子时又再次购入,这样早先所购便没有了留存意义。因此,朱希祖不时将多余、淘汰的曲本售出,从1925年开始,陆续向燕京大学、北京师范大学、北平图书馆及王孝慈等卖出曲本40余部。

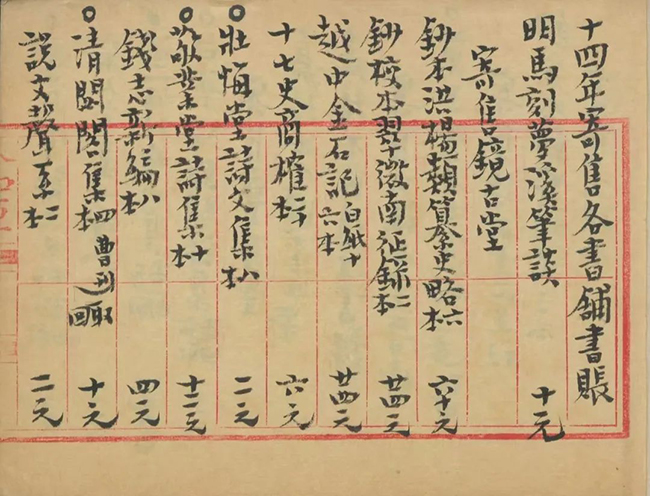

朱希祖主要采取将书籍寄存书店、委托代售的方式,富晋书社、来薰阁、文奎堂、松筠阁等均帮他代卖过书籍。因其购书量较大,买后随即卖出的情况时有发生,加之他又多在端午、中秋、年前等特定时间与店家结账,于是十分仔细地记录了每部书的出售情况。国家图书馆藏朱希祖编《十四年寄售各书铺书账》(索书号:148004,以下简称“《书账》”,见图2)一册,全书誊录在书口印有“人和厚”的格纸上,纸捻毛装,朱丝栏稿本,高宽13.5×19.5cm,板框高8.5×17cm,半叶12行,行字不等。每条目包括书名、版本、册数、寄售书铺与预期售价;待书籍售出后,朱希祖再于《购书目》上标“售”“已售”,小字注明实际出让的对象与价格。《书账》记录了朱希祖1925年至1926年间的部分售书信息,其中有十余条曲本售卖记录。寄售所得书款多半冲抵了新购书籍的费用:“如寄售之书已售,前次及此次书价望扣去。”

图2 《十四年寄售各书铺书账》首叶

在购书时,朱希祖杀价的功夫很不一般,他曾以30元价格购得闵遇五刻本《六幻西厢》,早些时候王孝慈“愿出三百金求购未得”。而在售书时,他更希望卖上一个好价钱;通过此举,他也着实获利不少。《书账》记录的预期售价明显高于购入价格,如《昇平宝筏》抄本,购入价为30元,开价120元出让。在出售的曲籍中,朱希祖雇人抄录的本子是比较特殊的一类。朱氏早年曾花费2元入手一部明刊《鸳鸯梦》,后来以8元价格寄售该书影抄本。刘半农藏《拟连厢词》抄本亦为朱氏所抄,对其贩卖新抄书籍的行为多有指责:“朱胡子好雇人抄写旧书,伪称旧本卖。书贾恶其争利,称之为‘朱抄本’。此亦‘朱抄本’之一,曾卖之北平图书馆。”杨树达也讥讽朱氏“于教授外,以卖书为副业,收入颇丰”。寒冬虹曾将朱希祖抄《双鱼记》与继志斋刊本比读后认为:“其间因传抄臆补所致之讹字、晦字屡屡可见。如‘鹰’误作‘膺’,‘问’误作‘门’,‘教我如何是好’,误作‘教之如何是好’等等,不一而足。”可见朱希祖售卖的誊抄本质量并不佳。

除曲本外,方志、南明史也是朱希祖这一时期的学术兴趣所在,亦是其书籍搜求的重点。从《购书目》来看,他显然对后两者给予了更多且持续的关注。早在1913年,朱希祖即关注方志文献,大规模搜集始自1923年,《海盐朱氏地方志目录》著录方志1227种。对于南明史,朱希祖在赴日留学期间便开始关注,此后历经数十年的积累,郦亭藏南明史籍有了“全国公私第一”的美誉。在这一过程中,朱希祖购得明代历朝实录是其倾力于南明史研究的重要事件。1925年7月,朱希祖相继在中国书店、文奎堂买得《明太祖实录》《明穆宗实录》等书;11月,他又以340元巨款于保萃斋购得《明熹宗实录》,并在本年底接连撰写了《跋旧抄本明熹宗实录》《再跋明熹宗实录》。考察朱希祖《明季史料题跋》所收各篇的撰写时间,它们大多完成于1927年至1933年间。因此,朱希祖求购曲本,与其对方志、南明史的研究几乎是同时进行;且相较于撰写了多达70余篇的南明史籍跋语,他仅为识闲堂本《翻西厢》、孔传志手稿《软羊脂》、两衡堂刊本《绿牡丹》撰写了3篇戏曲题跋,其关于戏曲的研究远不及南明史深入。1928、1929年间,朱氏购买曲本的数量陡然下降,对于戏曲也渐露疲意:“余之志趣,乃偏于明季史事,与此(引者按,即戏曲)颇不相涉。”1931年,朱希祖发表《编纂南明史计划》《复社研究计划书》,鼓舞谢国桢、钱海岳等有志于南明史研究的学者;南下任教后,他继续深耕于此。也因为此,他萌生了将所藏昇平署曲本整批出售的想法,周叔弢在得知后曾托文禄堂王文进打听:“顷有友来谈,北大教授朱希祖君有升平署钞本《戏词》五百余册,可以出让,不知足下能为代问价格否?并乞快函见复为叩。”然未果。

二、朱希祖与学人的曲本传抄

朱希祖《元明乐府套数举略序》曰:“近十余年来,余友朋中撰词曲戏剧史者首推海宁王静安先生之《曲录》及《宋元戏曲史》等作,其后则有长洲吴君瞿安、番禺许君守白,皆各有撰述。”这一时期“公私各家藏曲,或经迁徙,或遭幽闭,展读多不可能”,不过得益于同吴梅、王孝慈、许之衡的交往,朱希祖常从他们的藏书中过录曲本,进一步丰富了郦亭藏曲。

(一)朱希祖借抄学人旧藏曲本

国家图书馆藏抄本《吴瞿安许守白陆诚斋王孝慈所藏曲目》(索书号:目215/9244),不著撰人姓名,书名为朱希祖所题,为郦亭旧物。该本由吴梅《奢摩他室曲丛》、许之衡《饮流斋藏曲目》、王孝慈《王孝慈藏曲目》(按,标题为笔者题拟)组成,并无陆氏藏曲目。前两部半叶10行,行字不等,笔迹隽秀,应出自朱倓之手;后者誊录在半叶9行的朱丝栏稿纸上,字迹潦草,与前两部迥然不同,或为王孝慈手迹。

该抄本中《奢摩他室曲丛》末记:“合计二百六十四种,价值伍千柒百柒拾叁元,册数三百六十二本。”寻绎目录所载,它既不是吴梅于二十世纪三十年代出版《奢摩他室曲丛》的目录,也不是吴氏在1932年预备售出藏曲时所编。后者见于王古鲁所译《中国近世戏曲史》,题为《奢摩他室待价目》,“标价二万金”,与本目录相去殊远。1931年2月,东方图书馆遭日军炸毁,馆内暂存用于出版《奢摩他室曲丛》的吴梅旧藏曲本损失27部,鉴于合约中有“各本污损遗失,应负赔偿之责”之说,吴梅致信张元济:“顷又奉本月十九日书,承嘱将印照各书,开一清单,遵即写录别纸奉上。所开价目,皆十三年所订旧值。”由此得知吴梅在1924年还编有一份目录,《奢摩他室曲丛》应为朱希祖留存的副本。关于这部目录,马廉曾在1925年5月日记中提及:“《曲录》四之二四之《四大痴》,据朱逷先云,乃酒色财气四种杂剧合称……见吴瞿安藏曲目。”《饮流斋藏曲目》著录了许之衡从1910年至1925年正月间抄校的曲籍,而在1925年正月所抄《扬州梦》及之后的曲本均未见,故许目底稿应编于本月。1925年下半年,朱希祖将明刊《望湖亭》《旗亭记》《赤松记》《云台记》售予王孝慈,而《王孝慈藏曲目》中未见,故王目应编于此前。

结合朱希祖所编《长白志氏所藏曲目》(1926年,以下简称“《志目》”)、《海盐朱氏所藏戏曲目录》(1931年至1932年间,以下简称 “《朱目》”), 可知朱氏共新抄录曲籍32部, 分为朱丝栏抄本和影抄本两类。二者均抄录得十分工整,每类所用纸张、板框的大小也完全统一。朱丝栏抄本高宽31.5×21cm,板框高宽22×16.5cm,半叶10行,行20字;影抄本高宽28.5×19.6cm,半叶行数、字数不等。朱希祖《戏剧杂录》著录有写字人刘玉明,抄本或出自其手。后朱希祖将《云台记》《鸳鸯梦》《醉高歌》3部售出,其余29部皆在南下广州前售予国立北平图书馆。平馆在入藏时为这批曲本定制了墨绿色函套,函套题签“国立北平图书馆藏”,其中又有11种曲本的版本标为“海盐朱希祖”。

朱希祖从许之衡、王孝慈处抄得不少曲本。许之衡(1877—1935),祖籍浙江仁和,生于广东番禺,字守白,号曲隐道人、饮流斋主人、环翠楼主人。仅笔者所见,自宣统二年(1910)从沈宗畸处抄得《琼花梦》以来,许之衡总计抄录曲本50余种,主要完成于1921年至1927年间。郦亭藏《胭脂记》《崖山烈》《白兔记》抄本是据饮流斋抄本过录,《双溪乐府》抄本亦录自许之衡藏明抄本。此外,部分曾经许之衡抄录的曲本后来也归于朱希祖:“朱逷先售与图书馆之曲籍,强半为环翠楼抄。”王孝慈(1883—1936),本名立承,通州人,号珠还室主人、鸣晦庐主人。其与朱希祖、许之衡、马廉多互抄曲籍,而尤以王氏所藏为丰富且精美,因此成为这一互抄活动的中心。鸣晦庐藏插图本戏曲最多,尤为学林所重,兼有明代曲籍的翻刻本、影抄本。朱希祖藏《双鱼记》即据王孝慈藏继志斋本转抄。此本为王氏从厂肆购得,后被朱希祖、许之衡借抄;不久,吴梅又请王玉章从许之衡处录存了一部。再如鸣晦庐藏岳端《扬州梦》,“传本极少”,吴梅、许之衡皆是从鸣晦庐获读、传抄,朱希祖更影抄一部。王孝慈为人敦厚淳朴,朱希祖从鸣晦庐藏曲中得到的惠泽当是很多。

朱希祖还从北平图书馆借抄曲本。如叶承宗《泺函》“为朱幼屏物,(文禄堂)索价至一百元,可怜。按此书后归北平图书馆”,其中第十卷包括叶氏所作《孔方兄》《贾阆仙》《十三娘》《狗咬吕洞宾》,朱希祖藏有此四种的影抄本。又,平馆早年曾从直隶图书馆辗转抄出《鹔鹴裘》,1929年2月,朱希祖托谢国桢“代借海宁许树棠所撰《鹔鹴裘传奇》一册”,后抄存一部,两本今皆藏于国家图书馆。

对于所藏并非全帙的曲本,朱希祖也设法补抄,其女朱倓多有襄助。1928年春,朱倓为父亲誊抄《鸳鸯棒》,“灯下与家君校雠《鸳鸯棒传奇》半本”(3月11日),“上午校《鸳鸯棒传奇》半册”(3月12日),此即《朱目》中的“《鸳鸯棒》,崇祯刻本,存下卷,上卷钞配”。

(二)郦亭藏曲的借阅与传抄

朱希祖也不矜密,每每将藏曲借予马廉、孙楷第等友人传阅、抄录,并分享研究所得。马廉(1893—1935),字隅卿,浙江宁波人,时任孔德学校总务长,自1926年9月起又在北京大学讲授中国小说史。1929年1月,朱希祖到孔德学校拜访马廉,马廉则向朱氏“借以康熙刻沈自晋《南词新谱》四册、正德本《盛世新声》残曲五册”。彼时二人都热衷于批校《曲录》,时常探讨其中仅记作者别号或标为无名氏的剧作。如马廉称“《酬红记》作者,据朱逷先云,野航为赵氏”;“《摘金圆》,据朱逷先云,系明顾莱屏撰,见《南九宫词谱》沈自晋”。

对于后学,朱希祖同样多有提携。1930年12月29日,钱玄同致信朱希祖,推荐孙楷第借阅唐英《双钉案》传奇:

逷先兄:兹有师大毕业同学孙子书(名楷第)君欲奉谒吾兄,借观尊藏《双钉案传奇》,特为介绍,请赐接见为荷。孙君毕业后,弟即邀其任国文系助理员,现又在弟与黎劭西兄主持之上海《中国大辞典》编纂处中担任小说戏曲方面之工作。他平日最喜研究中国小说戏剧,他去年曾在孔德学校编小说目录者一年。近因有所考证,需一检《双钉案》,知兄处有此书,故拟晋谒一阅,大约半天工夫即可读毕,想吾兄必乐与借观也。弟钱玄同。

孙楷第早年曾撰《包公案与包公案故事》,在讨论《钓金龟》时详述了《双钉案》的情节,想来他应在郦亭书屋看到了此书。

郦亭藏曲亦多被学人抄录、复制。马廉不登大雅文库所藏《祝发记》《绾春园》《逍遥巾》即据朱希祖所藏海内孤本晒印。王孝慈所藏《绾春园》《望湖亭》《旗亭记》《云台记》《赤松记》等亦据朱氏藏本影抄。

此外,朱希祖也将藏书赠予他人,只是多为寻常之本。《购书目》著录的道光本《六观楼杂剧》、袖珍本《玉茗堂四种曲》天头记有“赠”。王孝慈在收到朱氏持赠的《钧天乐》《尤西堂》后更是直言“劣”,“有一种朱逖先赠劣本”。

朱希祖与吴梅、王孝慈、许之衡、马廉等人志趣相投,秉持开放流通的观念,通过传抄各取所需、增益补阙。朱希祖在几人中涉足戏曲最晚,但在短时间内形成较大的藏曲规模,这既是兴趣使然,也离不开友人的帮助。《朱目》分“汇刻本传奇杂剧”“单刻本传奇杂剧”“抄本传奇杂剧”“抄本散曲”四类,足见抄本在郦亭藏曲中的分量,其中新抄曲籍又占近四分之一。朱希祖将藏曲尽售国立北平图书馆后,平馆也称“海盐朱逷先(希祖)先生旧藏戏曲书籍,抄本居半”。朱希祖借抄的曲本均属珍稀罕觏之本,传抄催生了更多抄本,在缺乏编印条件的情况下增加了典籍保存、传世的概率,避免某些文献因孤本流传而消亡的厄运。一些新抄曲籍上还有朱笔批校,虽不知出自何人之手,但灿然夺目,增加了抄本的学术价值。

三、朱希祖旧藏曲本与国立北平图书馆早期的戏曲购藏

1932年夏秋之际,朱希祖将所藏曲本售予国立北平图书馆,对平馆后来成为“海内第一曲库”贡献尤巨。欲考察郦亭藏曲与平馆早期戏曲收藏的关系与意义,须从梳理该馆的戏曲购藏活动入手,这一时期担任古籍采访组组长的赵万里付出了极大心力。

(一)赵万里与国立北平图书馆成立初期的戏曲访求(1929—1932)

国立北平图书馆成立初期的戏曲藏书主要承袭自原北平图书馆与北海图书馆所藏,然两馆早先的戏曲存藏数目并不算多。清末由学部筹建京师图书馆,1926年10月更名为国立京师图书馆,1928年8月改称国立北平图书馆。京师图书馆在建馆之初,缪荃孙编《清学部图书馆善本书目》(1912),此后又有江瀚《京师图书馆善本简明书目》(1913)、夏曾佑《京师图书馆善本简明书目》(1916)、张宗祥《京师图书馆善本书目》(1921)等,然而上述目录皆不著录戏曲。二十年代初期,京师图书馆编《京师图书馆普通本书目》著录曲本26种,其中明刊本仅有《北宫词纪》《中原音韵》《度曲须知》。

1926年3月,中华教育文化基金会成立北京图书馆,1928年10月改称北平北海图书馆。北海图书馆没有书目留存,不过后来被国立北平图书馆归入善本甲库、又经迁徙入藏台湾“中央”图书馆的《会真六幻》《三先生合评元本北西厢》《怡春锦》均钤有“北京图书馆藏”印,应是该馆所得。郑振铎曾说:“国内的图书馆,可以屈指而数。所藏大抵以普通古书为多,如欲专门研究一种东西,反不如几个私人藏书楼之收罗宏富。小说戏曲,更是国内诸图书馆不注意的东西,所以要靠几个国内图书馆来研究中国的小说戏曲,结果只有失望。”不过,这一局面随着赵万里的到来得到了扭转。

从1929年底至1930年6月,国立北平图书馆陆续购进多种小说戏曲:“明刻通俗文学书现时流传甚少,此一年间四出搜访,计得……李卓吾评本《西厢记》、《吴歙萃雅》、《月露音》、《步雪初声》、继忠斋本《香囊记》、富春堂本《目莲记》及陈与郊《续古名家杂剧》残本、凌刻朱墨本《琵琶记》、墨憨斋十种曲。近又收得黑口本《诚斋乐府》二十五种,较长洲吴氏藏本多出七种,可称秘笈矣。”之后,赵万里将主要目光放在明刊本、稿抄本等罕传本上。

1930年夏,平馆以三千元购得诵芬室藏曲本,为当年最重要的事件。据该年度馆务报告:“此次得武进董氏藏书之半,始蔚然为大观。举其要者,如息机子辑《古今杂剧》二十五种、邹式金《杂剧三集》残本、《十种传奇》、《樱桃梦》、《箜篌记》、《题红记》、《玉环记》、《大成麒麟记》、《浣纱记》、《南柯记》、《花筵赚》等,俱系明刻本,间有附精图者。”除董康藏本外,平馆还购得“《绣刻演剧五十二种》,内富春堂刻本凡十余种;又收得明刻《灵宝刀》、凌刻《绣襦》《拜月》《红梨》三种,均今日极罕见之戏曲也”

1930年10月,平馆举办图书展览会,“此届展览各书纯系十七年至十九年此二年间所购置者,而旧有之书不与焉”,共展出古籍605种,曲本达109种;其中明刻90种、清刻本18种、抄本1种,所选“不及全数之半,然其精华,实萃于是”。不久,平馆收得散曲《南九宫词》《彩笔情词》等;湘江叶氏、松江韩氏藏书散出时,平馆也略有所得。

至此,国立北平图书馆在合并后的几年间总计收藏了“明刻戏曲书约得百六十种,合之清刻,当在三百种以上”,均为“今日极罕见之戏曲”,“而寻常习见之本尚不在内”,较合并初期有了根本改观。从1932年初开始,赵万里历时五个月编纂《北平图书馆善本书目》初稿,平馆在发布出版预告时着重强调了戏曲部分的价值:“由赵万里君重加甄别,严定去取……总得四千五百余种,前后历五阅月,始克成书。其最大特点有三……三曰旧本元明剧曲,共得二百余种,孤椠名刻萃于一编。开自来公私藏家未有之纪录,览者无不叹为观止。”周叔弢言:“斐云关于北京图书馆善本书库之建立和发展,厥功甚伟……可以说无斐云即无北京(图书馆)善本书库。”就戏曲文献的购藏而言,这段评价自是中肯。

(二)朱希祖旧藏曲本售予国立北平图书馆

“九一八事变”后,南京国民政府的财政高度集中于军费和债务费,教师薪水屡屡拖欠。1932年春,朱希祖致信杭州抱经堂书坊主朱遂翔说:“下半年来日本入寇之故,薪水已欠五个月,此后更不知何日发薪……此次外患关系,迫于经费困难,学校欠我之款达三四千元,旧欠尚不在内,故无法还书款,伏祈原谅。”迫于经济压力,朱希祖下决心将早与自己学术研究无涉的曲本全部售出。3月,郑振铎披露“北平朱氏藏曲亦有归北平图书馆之说”,不过当年6月出版的《国立北平图书馆馆务报告》并未提及此事,想来双方尚未谈妥。9月,中山大学校长邹鲁电聘朱希祖出任史学系主任,鉴于早先工作中所遇诸多不顺,加之“搜集南明史料已逾十载,因两粤为南明诸王兴兵抗满之所,故亦颇愿一往”;次月,朱希祖携家人南下广州。赴中山大学任教的决定加速了朱希祖出售藏曲的步伐,到年底,周明泰在平馆看到了郦亭旧藏曲本:“去年冬(1932年),余得尽观北平图书馆所收海盐朱氏旧藏清昇平署档案五百余册。”

朱希祖最终选定国立北平图书馆作为藏曲的接收方,或是出于三方面考虑。首先,朱希祖与袁同礼、赵万里一直保持着密切的学术联系。早在袁同礼担任北平图书馆馆长期间,朱希祖就“劝其办图书馆之方法及购书之术”。1931年9月,北平图书馆举办水灾筹赈图书展览会,朱希祖出借《乐府群珠》抄本、刘燕庭旧藏《叶儿乐府》、尊生馆本《琵琶记》、继志斋本《玉簪记》《祝发记》、明刊《绾春园》,为展览增色不少。另一方面,对于珍藏的曲本,朱希祖一直抱有“扃秘籍于私室,杜学者之殷望,甚无谓也”的想法,若将其转予个人,恐将扃秘私室。再者,毕竟朱希祖希望通过这批曲本换得一定款额来维系生活,在当时的北平,能够整体购入且支付不菲书款的想来只有平馆了。

关于出让价格,刘半农称“朱以所藏曲本让归北平图书馆,得价万金”,伦明也言朱希祖“得值万金”。《志目》首页书缝内记有“曲10500,档3000”,售价或为13500元。书款应是分批交付,因为直到1933年2月,朱希祖仍“写北平图书馆采访科科长徐森玉信,请其催付欠款事”。关于售价,朱偰说是“廉价转让北平图书馆,公保存古物之用心,可谓无微不至”,以当时条件来看,13500元是否“廉价”?同一时期吴梅欲售奢摩他室藏曲的情况可与之对比。

1932年1月,暂存于东方图书馆的吴梅旧藏27种明刊曲本为日军炸毁,吴梅将所焚各书“录一细目”,并言:“近十年中,凡富春堂曲本,每种须四五百元,墨憨诸本虽略次,亦须百元以上。”在朱希祖售予平馆的藏书中,有富春堂刊《白蛇记》《目连记》2种,墨憨斋刊《量江记》《双雄记》《万事足》《新灌园》《梦磊记》《洒雪堂》《楚江情》7种;若依吴梅的标准计算,这不足十部的曲本价格已近两千元。正如吴梅所说:“近日传奇之贵,较经史不啻十倍矣。”

藏曲遭逢的厄运给吴梅带来极大打击,他决意将所藏曲本悉数卖出:“因取所存各曲总录一目,将尽让于人。”《奢摩他室藏曲待价目》总计收有曲籍73部,386册,以明清刊本居多,稿抄本较少。1934年11月,吴梅宴请夏承焘,席间讲道:“尽货所藏曲五百种,标价二万金,庶可不仆仆讲坛……瞿安谓非戏言,未知确否也。”可见此时吴梅对这批曲本的预期售价仍是两万元左右。

与吴梅相比,朱希祖所售曲本数量是其两倍之多,其中还不包括一千余册的昇平署档案和曲本。吴梅欲出售的明刊本有30余种,朱希祖有40余种;吴氏所售抄本仅有7种,朱希祖的则多达120余种,此外还有《软羊脂》《一江风》等稿本。虽然伦明谈及朱希祖出售曲本的价格时称“人已讶之”,但是事实当如朱偰所言为“廉价”。

1933年6月,北平图书馆正式向学界披露了购入朱氏藏曲的消息:“海盐朱氏旧藏之明清戏曲书。海盐朱逷先(希祖)先生旧藏戏曲书籍,抄本居半,乃清季昇平署旧物,大小名剧凡五百余种,近代戏曲史之重要史料也。其他明清刻本,亦多罕见之品,如明刻《祝发记》《红梅记》《白蛇记》《绾春园》《南北乐府时调青昆》等。此外,又有明抄《乐府群珠》一帙,纯收元明人小令套数,与《太平乐府》有同等价值,为明季周天球藏书,至可宝也。”此后几年间,平馆未有整批、具有重要学术价值的戏曲文献加入,直到1938年脉望馆抄校本入藏。

(三)赵万里对朱希祖旧藏曲本的整理

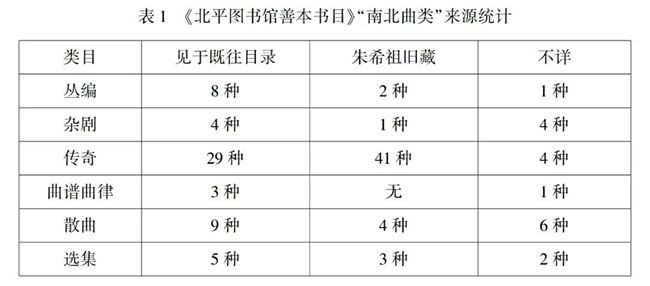

随着郦亭藏曲整批入藏平馆,赵万里着手进行编目:“朱藏戏曲书,正在整理中。”与之同时,馆藏古籍的分类、提善、编目也在紧张进行中。其中宋、金、元及明代前期善本归入甲库,又从普通古籍中新提部分善本归入乙库,两库中的戏曲文献基本是赵万里自1928年至1933年间购得。1933年底,赵万里《北平图书馆善本书目》著录了甲库藏书,郦亭藏曲首次在平馆藏书目录中得到体现。结合《北平图书馆图书展览会陈列目录》(1929)、《国立北平图书展览会目录》(1930)、《国立北平图书馆水灾筹赈图书展览会目录》(1931)等目录(统称“既往目录”)的著录情况,可见朱氏藏曲于甲库中的地位(见表1):

类目见于既往目录朱希祖旧藏不详丛编8种2种1种杂剧4种1种4种传奇29种41种4种曲谱曲律3种无1种散曲9种4种6种选集5种3种2种较之一年前的《北平图书馆善本书目》初稿所言“元明剧曲共得二百余种”,定稿本仅著录曲本125种,剔除近100种。在最终著录的曲本中,多达46种、超过三分之一为朱希祖旧藏。此外,乙库还有27种抄本、残本为朱希祖旧藏。1934年2月,孙楷第、赵万里、傅惜华筹办国立北平图书馆戏曲音乐展览会,除在甲库、乙库中选择部分藏书外,又从普通古籍书库挑出朱氏旧藏抄本戏曲33种;另有刻本数种,因与平馆旧有书籍无法区别,暂难统计。结合平馆早期的戏曲存藏,郦亭藏曲的整批入藏具有重要意义。

首先,稿抄本是朱氏藏曲中最重要的一类,弥补了平馆所缺。在《朱目》著录的112种抄本传奇杂剧中,有49种被归入甲、乙两库;9种抄本散曲中,2种归入甲库。其中有些曲本属存世无二的稿本,有些属康乾时期的内府抄本,《风云会》《翡翠园》等全本自不必说,即便《鸣凤记》《红梨记》等剧仅存上、下某一卷,也属善本之列。虽然还有近一半抄本未归入善本行列,但同样有其特殊价值,如康熙年间南府抄本《西厢记》,“与王实甫、关汉卿之《北西厢记》及李日华、陆采之《南西厢记》曲文皆不同,不知何人所撰”,《泛黄涛》《金龙印》《元人曲韵》等则经由名家递藏。

其次是罕传之本,特别是明刊戏曲。《朱目》共著录27种明刊单刻曲本,9种入甲库,3种入乙库;16种散曲,4种入甲库。其中《玉茗堂全集》本《南柯梦》《邯郸梦》是汤显祖原刊本,未经臧晋叔改订;汲古阁初印本《荆钗记》《投梭记》《玉镜台》,也属稀见。朱希祖藏清刊曲本数量很大,不过鉴于善本、普通古籍的认定标准,绝大多数被划归普通古籍库,而如《秋竹山房二种曲》《吟风阁杂剧三十二种》等也被归在乙库。

郦亭藏曲与国立北平图书馆旧有书籍存在不少重复,有些副本可与馆藏原有书籍配搭而成完帙。如平馆早先曾从中国书店购入《杂剧新编》首册:“那几册里有茅孝若的四剧和陆晚庵的《西台记》,邹氏兄弟的《风流冢》及《空堂话》。”朱希祖出售的《杂剧新编》首册除茅孝若四剧、邹式金《空堂话》外,还有尤侗《吊琵琶》,“合此三种残册计之,当得原书三分之一强”。有些虽为副本,但版本价值较高。如北平图书馆早年藏有明刊《六幻西厢》《盛世新声》,朱希祖同样持有两书;后一种虽为残本(朱倓后补抄目录),却是袁克文旧物,仍被归入甲库。对于一些价值不高的副本,赵万里在清点过后便将其售出。1933年8月,赵万里致函傅斯年称:“‘四梦’已改本得二种,至未改本则无重本可让,其余重本俟采访科编目后当首先送奉请选购不误。”郑振铎藏明金陵唐氏刻本《牡丹亭》、乾隆刊本《全福记》《繁华梦》,刘半农藏朱丝栏抄本《拟连厢词》,皆是从平馆购得的朱氏旧物。

郦亭藏曲在进入国立北平图书馆后,学界第一时间给予了关注。昇平署文献开启了清代宫廷戏曲研究的序幕,“秋浦周明泰君之《清昇平署存档事例漫抄》,及平山王芷章君之《清昇平署志略》,此二书皆取材于是,各成巨著”。相较于朱希祖藏昇平署文献直到近年才由国家图书馆出版,此前“只有少数专门研究者如周明泰、王芷章等先生曾翻阅、研究过这批资料,新中国成立后,就未再对公众开放过,朱氏出让的明清曲本很早就被学界利用。郑振铎《清人杂剧初集》出版时,《清人杂剧二集》即已编就待印,待郦亭藏曲归入平馆后,郑振铎又对选目进行了调整:“海宁朱氏举所藏剧曲,归之北平图书馆。中亦有清剧二十余种,足以增益我书。于是《二集》所录,乃较拟目有所变易。弃去若干比较易得之作,而益以昉思、幼髯诸氏之稿本。”孙楷第长年关注小说、戏曲文献,后来结集成册的《戏曲小说书录解题》“所收文章都写于一九三四年至一九三八年”,书中所撰《软羊脂》《翻西厢》等二十余种提要同样据朱希祖藏本。《古本戏曲丛刊》《原国立北平图书馆甲库善本丛书》等收录的曲本中均不乏郦亭藏曲,有些因为加盖了朱希祖钤印能够识别,而绝大多数由于没有印章无法判断,只能借助《朱目》推定。当下学人无一不受郦亭藏曲的嘉惠,想来这正是朱希祖昔日“网罗放佚之初心”。

【作者简介】梁帅,郑州大学文学院教授。研究方向:中国古代戏曲史。

本文发表于《文献》2024年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|