|

内容摘要:王韬声称自己“曾观书于英京太学,及其归也,以所携书万一千卷置之博物院中,太学诸儒,无不同声嘉叹”。这是中西文化交流史上的重要事件,引发了中外学人探究其实的浓厚兴趣。近年来,认为王韬所说“置书”数量夸大其词,认为所谓“置书”不过是售卖而非捐赠,因而其意义已“大打折扣”等观点占了主导。其实王韬家富藏书,赴英前已将大量图书邮寄至英国,赴英时随身携带的书也有五千卷左右,居英期间仍有亲友往英国寄书;大英博物院图书馆至少分两次向王韬购书,流落在大英博物院之外的书亦或不少,“万一千卷”的数量实有所据。王韬两次售书给大英博物院在当时英国至少有30家报纸予以报道,是颇为重要的文化事件。其书虽然以部分售卖而非捐赠的方式留在英国,也无损其在中英文化交流以及中学西传中的意义。

关键词:王韬 “置书英京博物院”事件 大英博物院图书馆 中学西传

王韬(1828—1897)在《代上丁中丞书》中假借黄胜之口向丁日昌称自己1867—1870年漫游欧洲时,“曾观书于英京太学,及其归也,以所携书万一千卷置之博物院中,太学诸儒,无不同声嘉叹”。作为近代中西文化交流中的标志性人物,其“置书英京博物院”之举引发不少学人探究其实。近年来,认为王韬所说“置书”万一千卷的数量夸大其词,认为所谓“置书”不过是售卖而非捐赠,因而其意义已“大打折扣”等观点占了主导。王韬当年置书于英国何地?所谓“置书”究竟以何种方式?数量究竟有多少?此事是否真如他自己所描述的那般令英国“太学诸儒无不同声嘉叹”?多年来,学人对此事件疑问百出,却囿于资料,各执己见,无法得出令人信服的结论。本文根据王韬日记、尺牍、游记等资料,并借助英国当年报刊及理雅各(James Legge,1815—1897)档案等,力图还原这一事件的本来面貌,并探究其在思想文化史上的意义。

一、对王韬“置书英京博物院”事件的多维评论

王韬“置书英京博物院”史事,目前数种王韬年谱都只字未提。关于其“置书”方式,目前大体有三种观点:赠书说、售书说、赠卖兼而有之说。

最先认定王韬“赠书英国”的是美国学者恒慕义(Arthur W. Hummel,1884—1975),在他上世纪三四十年代主编的《清代名人传略》中有王韬小传,说王韬“离开英国时,把他一万一千卷中文藏书赠给一所博物馆”。忻平、张海林所撰《王韬评传》,代顺丽、陈超凡等的博士论文,以及党月异的著作都支持“赠书”说,有的还指出了“赠予”的具体机构,如忻平认为是“赠送于牛津大学和大英博物馆”,张海林则认定是“赠给大英博物馆”。

持售书说的代表人物是美国汉学家柯文(Paul A. Cohen,1934—),他曾就王韬“置书”一事写信向大英博物馆求证,后在《在传统与现代性之间:王韬与晚清改革》(Between Tradition and Modernity:Wang T'ao and Reform in Late Ch'ing China)一书里这样表述求证结果:

王韬声称,在离开英国之前,他将自己随身携带的书籍(总计约一万一千卷)留在了伦敦的一家博物馆,这个博物馆肯定是大英博物馆。但是大英博物馆唯一的记录是一张发票(日期为1869年10月),上面注明从王韬处购买了203种书籍共712 卷(chüan),花费了65英镑10先令。

柯文在该书注释中说王韬“置书”英国的“唯一的记录”,是大英博物馆格林斯特德先生(Eric D. Grinstead)在1967年3月6日给他的信件中提及的一张发票,但发票本身,柯文本人没有亲眼得见,他引用格林斯特德先生信件中所述的内容,说“王韬在1869年10月将712卷的书籍卖给了大英博物馆”。柯文的“卖书”说颠覆了中国学界对王韬“义举”的认知,质疑的言论因此开始出现,并集中体现在《重新认识王韬在中外文化教育交流中的“置书英国事件”》一文中。作者根据柯文提供的“不利证据”,认定王韬含糊其辞的所谓“置书”实为“卖书”,而且数量远没有他自称的那么多,并认为“后世的研究者受王韬叙述的引导暗示,再加上考证困难、习惯思维的影响等因素,也往往放大了这些事件在中外文化教育交流中的历史意义”。此文的观点很快被冉彬、雷震等研究者接受,王韬的“义举”形象因此大打折扣。

持赠售兼而有之说的是丁大刚、宋莉华,他们引用理雅各1867年给怡和洋行驻香港大班惠代尔(James Whittall,1827—1893)信函中的一句话“王韬很可能随身携带大量藏书到英国”,认为王韬“回国前将其中一部分卖给大英博物馆,另一部分很可能留在理雅各家中”;还从伦敦大学亚非学院图书馆收藏的理雅各1869年11月27日的信中发现了王韬卖书的一张收据,上写“大英博物馆购买苏州王韬中文图书45种,421卷册,价格55.10英镑”。这说明王韬的确是“卖书”英国,而且还卖了不止一次。

这一发现引发了笔者继续追问的兴趣:王韬有多少藏书?他究竟将多少书携去了英国?亡命香港的王韬哪里来的钱买书?他“置书”英国事件始末如何?此举在当时究竟有何反响?这些问题悬而未决,王韬“置书英京博物院”事件仍有再讨论的必要。

二、王韬赴英前藏书情况

王韬出生于苏州甫里(今甪直)的一个书香世家,家族有藏书、读书、应举的传统。其父王昌桂为段玉裁弟子,深于经学,坐塾授徒为生,晚年供职于上海墨海书馆,被西人认为是很有学问的中国人。1849年其父突然去世,22岁的王韬接替了父亲的职位,供职墨海书馆,颇得西人器重。1862年10月,王韬因上书太平天国事发受清廷通缉而逃遁香港避祸。初到香港,苦于“箧未携一卷之书” 而“枕不干通夕之泪”。面对“风土瘠恶,人民椎鲁,语音侏离,不能悉辨”的生存环境,嗜书如命的王韬不断催促妻兄杨引传邮寄家乡及沪上藏书,反复叮嘱“异乡岑寂,唯书可娱,道人之寄,弗可缓已”。其时的香港还是文化沙漠,王韬为了买书,甚至不顾戴罪之身,于次年潜往广州购书,见“城中书肆数十,无一奇书旧刻可观”而倍感失落。台湾“中研院”傅斯年图书馆藏有王韬稿本《蘅华馆杂录六种》,其六为《沪城闻见录》,后附《粤海幸存书目》,收录王韬手订的各种书目,其中有《海上寄来书籍》(374种)、《甲子季冬从海上寄来书目》(124种)、《乙丑年海上携来书》(34种)、《懒窟剩书目录》(160种)、《甫里未来书籍记忆目》(350种)、《客粤所购书》(788种)、《在粤必购之书》(88种)等,共计1918种图书,皆为他旅欧之前的收藏。另外,从其余杂录稿本中可见王韬还藏有《珠丛别录》《经训堂丛书》《述古丛钞》《龙威秘书》《知不足斋丛书》《纷欣阁丛书》《元刻残本丛书》等大型丛书。虽然这未必就是王韬旅欧前藏书的总数,但从以上胪列的书目及数据足可见出,王韬旅欧前个人藏书是很丰富的,甫里和上海的大量藏书已陆续转移到香港,客粤期间也买了不少书。例如逃遁香港次年(1863)的日记里就有托人购置郑氏《诗谱》、《史记》三家注、《家语疏证》、《尚书大传笺》等书的记录,并附注说明了各书的版本特征,从中可见王韬阅读范围极广,对各种经典的版本非常熟悉,而且即使在亡命天涯的情况下,依旧没有停止购书。《客粤所购书》中部分书目与《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》所记之书相同,其中有不少书也出现在理雅各译《中国经典》(Chinese Classics)系列的参考书目里。由此可以推知,王韬在1862—1867年遁居香港期间不断搜集、购买图书,部分是为辅助理雅各翻译经典所用。那么,亡命香港的王韬,购书的资金从何而来呢?

的确,初到香港的王韬“一人未识”,还需屈烟山助资添置衣服鞋袜,处境很是落魄凄凉。但很快,博学多闻的王韬发挥了在墨海书馆工作积累的经验,作为时任英华书院院长、伦敦布道会香港地区总负责人理雅各的助手,参与助译《中国经典》的工作。对王韬的工作,理雅各在该书序言里评价很高:

作者也必须感谢来自苏州的王韬的帮助。这位学者在古典知识方面远胜于作者所认识的中国人,他于1863年底来到香港,将自己精选的、如图书馆般丰富的宝贵藏书,全部提供给作者使用。与此同时,他兴致勃勃地投入到(助译)工作中去,期间与作者时而解释,时而辩论。他不仅帮助了作者的翻译工作,还减轻了作者每天的工作量。

这是理雅各1865年7月12日写于香港的序言,其中除了高度肯定王韬的助译贡献外,所谓王韬将“精选的、如图书馆般丰富的宝贵藏书,全部提供给作者使用”的表述,是尤其值得关注的,证实了王韬坐拥书山,可以为理雅各庞大的《中国经典》翻译工程提供最大程度的文献支撑。离不开王韬的文献资料,应该也是理雅各回国后招邀王韬随后前往英国继续助译工作的重要原因。

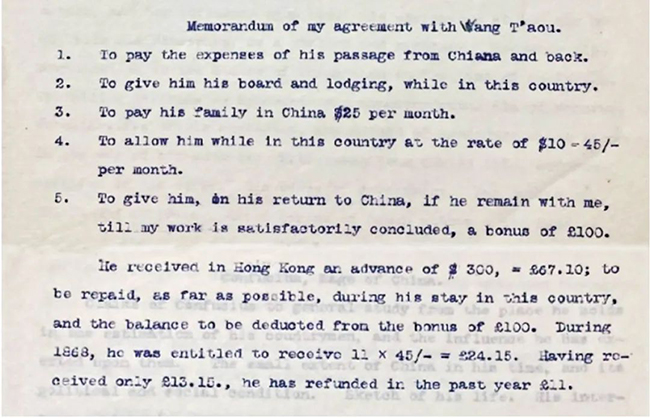

王韬作为理雅各的得力助手,在助译工作上贡献良多,理雅各自然也不会亏待他。在伦敦大学亚非学院收藏的理雅各信件中有一则《备忘录》(见图1),其中关于王韬的薪资待遇是这样说的:

我和王韬的协议备忘录

1.支付他往返中国的旅费。

2.留英期间给他提供膳宿。

3.给他在中国的家人每月$25元的生活费。

4.留英期间给他每月$10元=45先令的工资。

图1

《备忘录》中清楚写明王韬逗留英国期间的薪资待遇,由此推测王韬在香港作为理雅各助手时的薪酬待遇也不低,而且他已收到了赴英工作薪酬的预付款,足可维持他较体面的生活和文献选购的需求。

三、王韬旅英所携书籍情况

王韬自称接到因事返回英国的理雅各的邀请,希望他前往英国继续协助翻译《中国经典》,遂于1867年12月15日从香港出发,坐上前往英国的轮船,开始了“睁眼看世界”的旅程。因为王韬在香港与理雅各相处融洽,翻译工作中高度依赖王韬的理雅各的邀约其实早在此前,而王韬一则乐见中学西传,再则作为通缉犯也早有追随其庇护人理雅各前往英国的打算,故从八月开始,就已通过邮寄的方式往英国寄书,《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》记有103种图书,其中如康熙四十三年版《玉篇》三十卷、道光四年版《陆宣公全集》二十二卷等,卷帙都不小。邮寄图书除《焦氏易林》《礼书纲目》《二十一家易注》等经部典籍外,还有像《随园随笔》《知止堂诗文集》《伏敔堂诗集》等与翻译工作并无太大关联的集部书籍,可见王韬已做好了长住英国的准备。不同于当年仓促间逃离上海亡命香港,只能请求杨引传等一次次帮忙往香港邮寄家中藏书的状况,王韬赴英国前有充裕的时间自己往英国寄书。英国于王韬而言人地生疏、语言不通,他只能以书为活,因而数月之间往英国寄书应该不止一次,可惜相关日记缺失,因而无法了解更多的邮寄书目。

1868年1月,王韬跨越了印度洋、地中海,到达英国。从王韬初抵香港时对书的渴盼,不难想见身处海外、无法用英语交流的王韬,对书籍的热望自然要比在香港时强烈得多。其初到英国时的诗《一恸》“七万里程未云远”之后,接有“五千卷书安足多”一句,可见旅途携书不少。但海外浪子对书近乎痴狂的需求,即使再多的书也难以令他满足。在《读江弢叔〈伏敔堂集〉即书其后寄潘茂才》一诗中,王韬感喟“七万里程来海国,旅中书籍难多携。寄舶三箧我手检,但有经典无文词”,后悔此番随身携带的都是经过精挑细选的助译类经典著作,没有多少能让他产生审美愉悦感的“文词”。

如上所言,王韬通过事先邮寄、随船托运、随身携带等途径,已从香港转移了大量图书到英国,但把英国当作安身立命之地的他还是感到书远远不够,于是继续托朋友、家人为他往英国寄书。作于1868年夏居英期间的《读江弢叔〈伏敔堂集〉即书其后寄潘茂才》中写道:“今朝有信中原来,信高一尺方猜疑。开缄喜得《伏敔集》,乃是潘子江南贻。”写的正是友人潘麐生为慰其旅思,给他寄来江湜(1818—1866)的《伏敔堂诗集》。江湜是王韬父亲王昌桂的弟子,两家所居仅隔一墙,王韬与之情同手足,认为“此才今无古亦少”。1857年,两人不期然同归甫里,交流诗艺,王韬记曰:“弢叔诗裒然盈数寸,皆其诸弟手抄,字亦工秀,不作一行草。”

经过不断的积聚,王韬旅居英国时拥有图书的品类不断丰富,这从他的一项研究计划中可以看出:

偶阅焦竑《国史经籍志》第一卷,以本朝御制冠首,而其下先列前代之著作,后附一朝之述撰,庶使古籍所见存者,有可借以考见。末有《纠缪》一卷,亦为可取。旅中无俚,思欲集国朝以来诸名家所撰为《皇朝经籍志》,以备他日国史之采择。有见即书之,投入瓮中,俟积成卷帙,乃区别门部,以成一书。若前代之书,则有《钦定四库全目》在,其存佚源流,俱已了然,此毋庸赘。

王韬偶然翻阅焦竑的《国史经籍志》,竟萌生出编撰《皇朝经籍志》的念头,而这样宏大的著述计划竟酝酿于王韬寓居理雅各家乡亨特利镇杜拉村期间。根据《国史经籍志》的体例,要实现王韬的宏愿,光有深厚的目录学功底是不够的,还要拥有大量书籍可供参考,《代上丁中丞书》中“所携书万一千卷”的表述,即使有夸张的成分,想必也是有一定现实基础的。

四、王韬“置书英京博物院事件”的始末

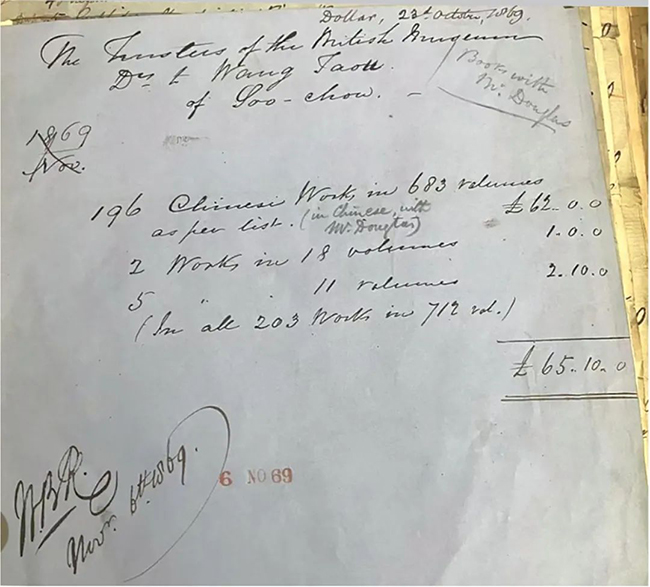

旅英期间,王韬四处考察,深刻思考,潜心著述,陆续撰著《周易集释》《礼记集释》《春秋左氏传集释》《春秋朔闰至日考》《春秋日食辨证》《春秋朔至表》《乘桴漫记》等,并帮助理雅各完成《春秋左氏传》《易经》和《礼记》的译介工作。随着著述的完成,佣书之役行将结束,王韬是该考虑未来的出路和方向问题了,而这也包括大量藏书的处置。笔者从大英图书馆之档案馆获得一份编号为“DH5-27”、标题为“印刷图书部采购发票,1869年10月13日—1870年8月29日”(DH5/27:Department of Printed Books,Acquisition Invoices,13 Oct 1869-29 Aug 1870,见图2)的档案,兹译述内容如下:

大英博物馆的委托人应付给来自苏州的王韬(购书款如下):

196种中文书籍,683册,共62英镑0先令0便士

2种中文书籍,18册,共1英镑0先令0便士

5种中文书籍,11册,共2英镑10先令0便士

以上全部203种书籍共712册,合计65英镑10先令0便士

多勒,1869年10月22日

图2 大英图书馆藏购书发票

将该档案的内容和柯文及丁大刚、宋莉华所提供的王韬“卖书”的相关材料作对比,发现三位学者所提供的材料均有不够完整准确处。根据这份档案,柯文所言王韬卖给大英博物院图书馆的图书数量203种712卷(chüan),这个表达是错误的,应该是203种712册(volumes),因为英文中的“volume”多指“册”,与中国古文献的“卷”并非一事。至于发票日期,柯文1967年向大英图书馆格林斯特德先生咨询的时候,当时图书馆的工作人员提供的并不是正式收购王韬图书的日期,甚或不是正式发票,以致柯文的表述与此有出入。而丁大刚、宋莉华所依据的材料,应该来自《大英博物院图书馆史,1753—1973》(A History of the British Museum Library,1753-1973),一本讲述大英博物院图书馆两百多年变迁的“编年史”。其中关于王韬“卖书”的内容,作者哈里斯(Philip R. Harris,1927—2018)部分援引时任大英博物院东方书籍和文献管理员道格拉斯(Robert K. Douglas,1838—1913)的备忘录说:

R·K 道格拉斯建议用65英镑10先令从王韬处收购203种710册中文书。王韬是一位中国学者,之前陪同理雅各博士一起返回英国,以帮助博士翻译《中国经典》。而这些书是王韬在他的祖国精挑细选用来作为助译参考的。这宗收购发生在1869年11月,12月又进行了另一次价值55英镑的收购。

道格拉斯备忘录的手写原件,也在上述编号为“DH5-27”的档案中,落款时间为1869年10月7日。通过与原件的对比,发现《大英博物院图书馆史,1753—1973》所记录的“710 册”是讹误,应为“712 册”。从书中给出的时间注释,结合编号为“DH5-27”的档案可知,道格拉斯于1869年10月7日向大英博物院图书馆“推荐购买”王韬的书籍,预计用65英镑10先令收购王韬203种书籍,共712册。这批书籍到1869年11月6日才完成交易,王韬收得书款65英镑10先令。

再结合上文所言丁大刚、宋莉华从理雅各信件中发现的图书45种,421卷册,价格55英镑10先令的收据,可推知1869年11月,大英博物院图书馆分两次从王韬处收购书籍共计248种1133册,共支付给王韬121英镑。

关于具体售书明细,笔者查询到大英图书馆所藏《陆宣公全集》《玉篇》《广韵》的收藏印章日期是1869年12月17日,这三种书均出现在王韬的《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》里。根据《大英博物院图书馆史,1753—1973》一书的记录以及编号为“DH5-27”的档案可知,此期间,除王韬外,无人向大英博物院图书馆捐赠中文图书,博物馆也未向其他人收购中文书籍。故而,《陆宣公全集》《玉篇》《广韵》等书,应是大英博物院图书馆从王韬处收购并于12月17日入藏的。

关于大英博物院图书馆获得王韬这两批中文书籍,当时有《全球》(Globe)、《邓迪广告报》(Dundee Advertiser)、《格拉斯哥先驱报》(Glasgow Herald)、《布里多港新闻》(Bridport News)、《伦敦中国快报》(London and China Express)、《伦敦中国电讯报》(London and China Telegraph)等近30家媒体作过报道。这里仅以报道印刷出版业新闻为特色的《全球》(Globe)为例,该报1869年12月11日刊登了标题为《中文书籍》(Chinese Books)的报道:

大英博物院的中文书库最近增加了一大批珍贵的中文图书,超过1100册。这些书是由博学的中国学者王韬带到这个国家的。王韬在祖国挑选了这些书,因为它们有助于伟大的汉学家理雅各博士翻译中国古典文学著作,这是一项理雅各正在从事的工作。由于这两位先生即将返回中国,他们将这些书提供给了大英博物院图书馆的受托人,后者立即获得了藏品。这些书是专门用来阐释中国经典和中国历史著作的,对学习中国文学的学生来说有着无限的价值。

这则新闻交代了大英博物院图书馆“最近新增加了一大批珍贵的中文图书,超过1100册”,而且明确了这一大批中文图书是由王韬带到英国的。报道中的1100册中文图书,应该就是上述大英博物院图书馆分两次收购的王韬的中文书籍。

综上所述,1869年大英博物院图书馆至少分两次从王韬处收购中文书籍。至于两次售书究竟有多少卷,因为没有具体目录,很难统计准确的数据。笔者将《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》所记103种书,根据各大图书馆书目数据,逐种查核了卷数,考虑到其中有不同版本的因素,统计出此103种图书卷数在3868至4030卷之间,如此,则每种图书平均卷数在37.6至39.1之间。又将《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》所记103种书与道格拉斯1877年出版的《大英博物院图书馆中文印刷书籍、手稿和书画目录》(Catalogue of Chinese Printed Books,Manuscripts and Drawings in the Library of the British Museum)做比照,发现两者有《焦氏易林》《周易集说存正》《周易集解》《二十一家易注》《三礼通释》《仪礼经传通解》《晏子春秋》《战国策》《十七史商榷》等59种图书重合,再根据各大图书馆的书目数据,逐种查核了这59种图书的卷数,也考虑到其中有不同版本的因素,统计出此59种图书的卷数最少2250卷,以此推算,则每种图书平均最少38.1卷,与前述总103种图书的平均卷数37.6至39.1差不多。若机械地以平均每种38卷为标准,则王韬两次售书总248种,大约有9424卷。

需要注意的是,除了大英博物院图书馆,王韬还可能“置书”于英国其他地方。因为王韬丁卯年寄往英国的103种图书,仅59种见于道格拉斯的目录中,可知王韬携往英国的图书有不少散落在大英博物馆之外,而且出让给大英博物馆的书籍大部分是在《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》之外的。比如由伍崇曜出资编辑、谭莹校勘编订、刊刻于1850至1875年间的《粤雅堂丛书》,完足本当有185种1347卷。此书不见于《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》,但在道格拉斯的目录里可见,只是未注明具体卷册数。新近出版的廖可斌等整理编纂的《英国国家图书馆藏中文古籍目录》著录有英国国家图书馆(即原大英博物院图书馆)唯一的一套《粤雅堂丛书》,收书20种,与王韬《粤海幸存书目》中所记该丛书子目数一致,因为王韬旅英时该丛书尚未出全,故不难推知这套不全的《粤雅堂丛书》正是王韬当年出让给大英博物院图书馆的。

从上文已及的不同来源的购书记录材料看,王韬一开始并没有打算把书全部出售,又或者是大英博物院图书馆并没有打算整体收购王韬藏书。由此可以推测,王韬携往英国的书籍也许售卖的不止这两次,也许并不是全都卖给大英博物院图书馆。《漫游随录》曾记录在离理雅各家乡亨特利十数里的金亚尔乡,人们众筹创建了一座公共“书院”(即图书馆),王韬曾受邀前往讲学,并为书院写了《金亚尔乡藏书记》,由此可见王韬与英国图书馆界的互动并非只有大英博物院图书馆。

至于王韬是否有可能在回香港前把他剩下的图书留给理雅各,笔者以为是完全可能的。一则因为,王韬与理雅各1870年春一起回香港时,理雅各的《中国经典》翻译工程尚未完全结束,理氏终究是要回英国继续他的汉学研究工作的,对王韬的藏书难免仍有依赖;二则也许是王韬出于回馈理氏长期以来经济支持的考虑。上引理雅各备忘录中还有这样一条记载(见图1):

5.如果他留在我身边直到我的工作圆满结束,当他回中国的时候,我将给他100英镑的奖金。

他在香港已经收到了$300元=67英镑10先令的预付款;这笔款项尽可能在他居英期间偿还,如果不行,余款将从100英镑的奖金中扣抵。1868年,他有权得到11×45先令=24英镑15先令。他只收了13英镑15先令,过去一年他偿还了11英镑。

从这则备忘录提供的数据看,王韬在英国工作一年(12个月)可得薪酬大约为27英镑,加上工作期满的奖金,按当时英镑的比值,收入原本颇为不菲,但由于王韬去英国前理雅各已预付了王韬及其家庭67英镑10先令也即两年半的薪酬,这预支的费用是要在王韬居英工作的薪水中抵扣的。由此可见王韬在英国一开始就已是寅吃卯粮,除了由理雅各承担其吃住行费用外,因为要抵债,其收入应该是打了折扣的。而喜欢交际、喜欢买书(从王韬后来从事西学传播和西史著述看,王韬应当买了不少西方书籍)、回香港后与人合力买下英华书院印刷设备的王韬的经济来源只能是理雅各的资助及售书所得,由此可见理雅各对王韬始终持惺惺相惜的厚待与善意,同时也可想见王韬若将其所携的部分图书及所撰的部分著作留给理雅各作为回报,也在情理之中。从纽约公共图书馆网页(https://www.nypl.org/research)可知,该馆所藏王韬稿本《毛诗集释》《春秋左传集释》《礼记集释》等,就是在理雅各去世两年后,从其个人收藏流向拍卖市场,而为该馆管理员威尔伯福斯·埃姆斯(Wilberforce Eames,1855—1937)买下,并于1909年售予该馆的。

五、王韬“置书英京博物院”的意义

王韬既是早期“西学东渐”浪潮里拥抱西学的代表人物,也是近代中学西传的先驱,后世对其“置书英京博物院”应该秉持更为公允的评价。无论如何,这是一次近代中国在西学东渐大背景下有正向影响的重要文化输出。

1615年,利玛窦《中国札记》的拉丁文版在德国刊印,在欧洲引起轰动,推动西方世界持续近一个世纪“中国潮”的产生。来自神秘东方的中国茶叶、丝绸、瓷器,充满哲理的孔子、老子思想,一度让欧洲人认定在遥远神秘的东方大陆上,生活着一群品德高尚的“圣人”。但当欧洲工业革命全面推进之后,社会财富快速累积,物质生活的富足,社会世俗化程度的加深,让欧洲人不再需要来自中国的“文化滋养”。第一次鸦片战争更是西方改变对中国看法的转折点。西方关于中国的知识在量上大大丰富了,但在评价上彻底转变了,从肯定到否定。那时候的欧洲人用充满歧视性的词语来描述中国人,欧洲国家向中国大量输出以拯救异教徒灵魂为任的基督传教士,希望通过信仰基督来“拯救”中国。

王韬则在与英国人交往中多用中国诗文的声情之美感染当地人,引发其对中华文化的兴趣。他在《漫游随录》中记载道:“理君邀余诣会堂,宣讲孔孟之道凡两夕,来听者男女毕集。将毕,诸女士欲听中国诗文,余为之吟白傅《琵琶行》并李华《吊古战场文》,音调抑扬宛转,高亢激昂,听者无不击节叹赞。”在返回中国前,他曾跟随理雅各参加位于伦敦的一所穷人学校的慈善晚餐活动,记载道:“是日,会堂特延贫家女子午餐。来者年并十五六,虽服布素,雅洁整齐,胜于罗绮。主者欲余发一二言以规勉之。余为吟唐人《贫女》一诗,理君为之略译大意,诸女皆相顾微笑。”三天后,王韬出席了沃尔瑟姆街教堂(Waltham-street Chapel)的传教士集会,并在现场用中文做了演讲。伦敦当地的《赫尔邮报》(Hull Packet)对王韬的两次活动都进行了报道,报纸评论王韬慈善晚餐活动的讲话“非常恰当(exceedingly appropriate)”。由此可见,英国人对中华文化有着极大的兴趣,而王韬也让身边的英国人乐于接受中国文化。正因如此,王韬的“置书”之举作为中学西传的一个重要事件在英国媒体上留下了浓墨重彩的记录。

《大英博物院图书馆史,1753—1973》一书中关于中国书籍的记录,最早可追溯到1757年。当时,英国学者马多克斯(Thomas Madox)的遗孀向大英博物院图书馆捐赠了其丈夫收藏的两本中文书籍;1766年,福瑟吉尔博士(John Fothergill)赠送了一批中文书籍。在大英博物院图书馆建馆近一百年间,陆续有人向博物馆捐赠中国书籍,但数量都不多。这也从侧面反映出当时英国人想要全面了解中国,存在着缺乏参考文献的现实困难。直到1846年,阿伯丁勋爵将传教士马儒翰(John R.Morrison)的11509册中文书捐给了大英博物院图书馆,这是该馆建馆以来数量最多的一次中文书籍捐赠,该馆这才逐渐重视汉籍收藏。1851年,大英博物院实施了“潘尼齐计划”(Panizzi's plan),即聘请香港政府的首席文员科梅拉蒂(J.G. Comelati)从中国购买书籍,以扩充东方书籍的馆藏。到1870年,博物馆里的中文和日文图书加起来超过15000册。可见1846—1870年的25年间,尽管实行了图书采购的“潘尼齐计划”,成效并不明显,除去受捐的原马儒翰藏书,新增的书籍,中文的和日文的加起来也未超过3500册,因而其中王韬出售给大英博物院图书馆的1100多册中文图书,于博物馆而言是一笔巨大的财富。

牛津大学博德利图书馆(Bodleian Library of Oxford University)是英国境内最早(1604年收藏了第一本中文书籍)收藏汉籍的图书馆。从1876年艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)编纂的《牛津大学图书馆中文书籍目录》(A Catalogue of Chinese Work in the Bodleian Library)来看,当时该馆只有近300种中文书籍,多属小说戏曲、宗教民俗之类,如《平山冷燕》《西厢记》等。1881年,伟烈亚力(Alexander Wylie,1815—1887)将其从中国带回的2万册中文图书捐给该馆,其中大多是佛教书籍,像《金刚般若经》《梵唐千字文》等。以上由传教士捐赠的书籍,连同上文述及的传教士马儒翰被捐赠给大英博物院图书馆的藏书,无疑都代表不了华夏文化的正统和主流。而王韬出售给大英博物院图书馆的书与此迥然不同。曾接受正统儒家教育、其时以助理雅各英译《中国经典》为业、生平兴趣又在正统诗文创作上的王韬,其携往英国的图书以儒家经典以及小学类工作用书为主,另有部分诗文总集及当代别集。就上文已经述及《丁卯秋八月寄去英国书籍目录》中的59种与道格拉斯《大英博物院图书馆中文印刷书籍、手稿和书画目录》重合的书来看,有《仪礼经传通解》《三礼通释》《诗毛氏疏》《三家诗拾遗》等经部书籍20余种,《玉篇》《广韵》《隶释》等小学类书5种,其他有《困学纪闻三笺》《日知录释》《十七史商榷》等学术笔记,《韩非子》《列子》《管子》等子部著作,《唐人万首绝句选》《重订唐诗别裁集》《国朝诗别裁集》《词综》《文心雕龙》《词律》《楚辞》《剑南诗钞》《山中白云词》《归震川全集》《曝书亭全集》等集部著作。这些由兴趣广泛、学养深厚的传统文人精挑细选的书籍,才真正代表了中华文化之主流,并且多年后被证实是符合英国精英阶层对中国文化认知之需求的。这可以以原英国驻华公使威妥玛(Thomas Francis Wade,1818—1895)的捐赠为例。1886年,同样身跨中西两界的威妥玛将个人总计883部4303册藏书赠予剑桥大学图书馆。在威妥玛的藏书目录中,儒家经典及经传注疏有175部,占有较大比例,因为他认为这类书是了解中国知识分子群体的“工具书”,是沉淀的华夏文明的标志。这种汉籍选择的价值取向与多年前的王韬是相契合的。

综上所述,在《代上丁中丞书》中,王韬对“置书”英国的数量并无虚假表述,而且“置书”事件经30多家媒体报道后,令英京“太学诸儒,无不同声嘉叹”,也并非无稽之谈。英国方面对王韬留下这批数量庞大的中文经典的行为,是表示肯定及赞扬的。他们认为王韬的这批书的确是中英文化交流的桥梁,即使这批书是王韬“出售”给大英博物院图书馆的,也不会影响其在中英文化交流中的作用和地位。这是近代中国文化的一次正向输出,体现了在西学东渐大背景下中西文化的互动,以及互动中“输出”与“引进”的某种平衡。后人在评价王韬“置书”事件的时候,应该聚焦于此事件对中华经典海外传播的意义和对王韬人生方向转折的影响上,而不是只着眼于王韬是卖书还是捐书,否则于异国漂泊者王韬而言,无疑是一种苛责。而对王韬在特殊历史背景下留置于英国的这批中文典籍,在新时代仍有加以研究的必要。

感谢大英图书馆档案馆Hannah Graves女士、“稀有书籍和音乐”参考团队邝修华先生,伦敦大学亚非学院图书馆Joanne Ichimura女士提供珍贵的资料。

【作者简介】陈玉兰,浙江师范大学人文学院、江南文化研究中心教授。研究方向:江南文化、近代文献。张文娴,浙江师范大学人文学院博士研究生。研究方向:中国古代文学。

本文发表于《文献》2024年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|