|

《金石録》是宋代趙明誠所著的一部采用録目與跋尾體例寫成的金石學專著,收録北宋以前傳世鐘鼎碑版銘文,藏弆宏富,考證精當,與歐陽修所著的《集古録》齊名,世稱“歐趙之學”。

趙明誠(一〇八一—一一二九),字德父,山東諸城人,出身仕宦家庭,酷愛收蓄古書、字畫、金石鼎彝及其銘文。他的夫人李清照,是宋代杰出的詞人,而在研究金石方面,又與丈夫志趣相合。夫婦二人苦心搜求與摹拓傳寫,收藏了大量三代以來古器物銘及漢、唐石刻,並選擇其中重要部分,精心予以考訂辨證,寫成跋尾。靖康之亂後,家藏金石書畫漸次喪失。高宗建炎三年(一一二九),趙明誠寫就《金石録》初稿,隨即病逝,李清照不顧疾病纏身,筆削不輟,在兩年之後,終於將《金石録》整理成書,並寫成著名的《金石録後序》,記述了這部凝聚着明誠和她畢生心血的金石專著成書的經過。因此,人們視此書爲趙李夫婦的合著。

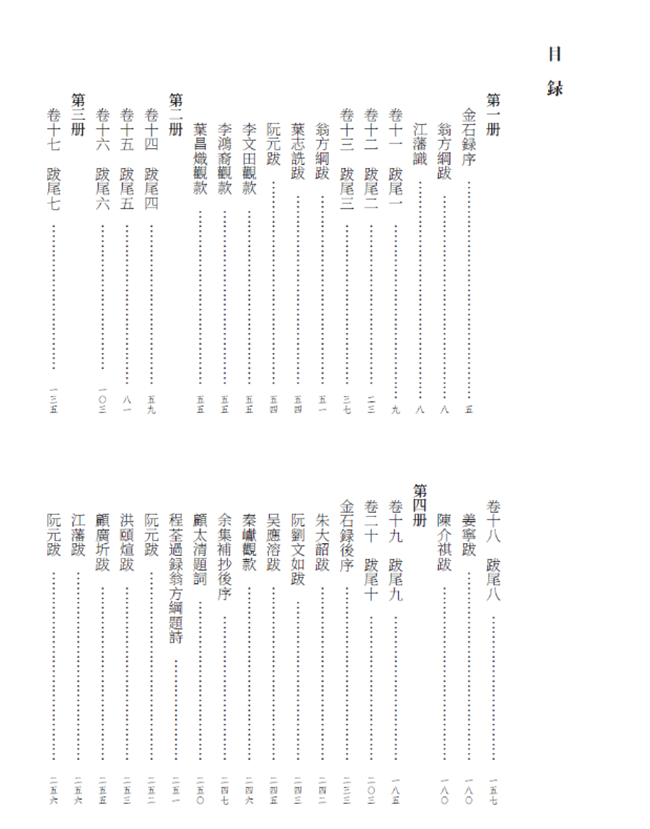

《金石録》全書三十卷,前十卷爲目録,共著録二千種,每種注明年月與撰書人名;後二十卷爲跋尾,總五百零二篇。此書的價值與成就,主要反映在三方面:一、其考訂年月、論證銘文内容,糾正了《先秦古器圖》《考古圖》及《集古録》等著作所存在的許多錯誤。二、運用以器物碑銘驗證前史的方法,揭示傳世古籍中存在的大量訛謬。三、録存了許多當時不見經傳的重要史料與後來逐漸亡佚的古籍資料,既可補正史之不足,又可供今人作校勘、輯佚古籍之用。

相傳《金石録》在南宋曾刻過兩次,一爲孝宗淳熙間(一一七四—一一八九)龍舒郡齋刻本,一爲寧宗開禧元年(一二〇五)浚儀趙不謭刻本,但這兩個版本皆不顯於世。而元明兩代近四百年間没有重新雕版,只有鈔本流傳。除個别鈔本校勘較精外,許多本子則對内容進行了任意更移删除,脱衍訛謬較多,人們每以未能一睹宋本面貌而感到遺憾。

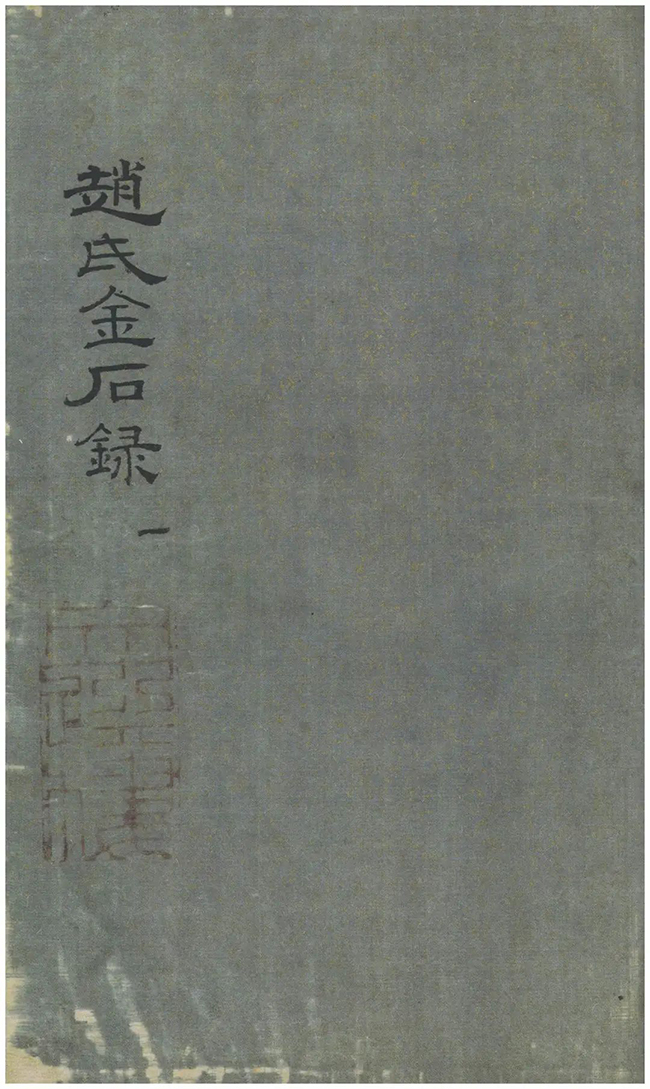

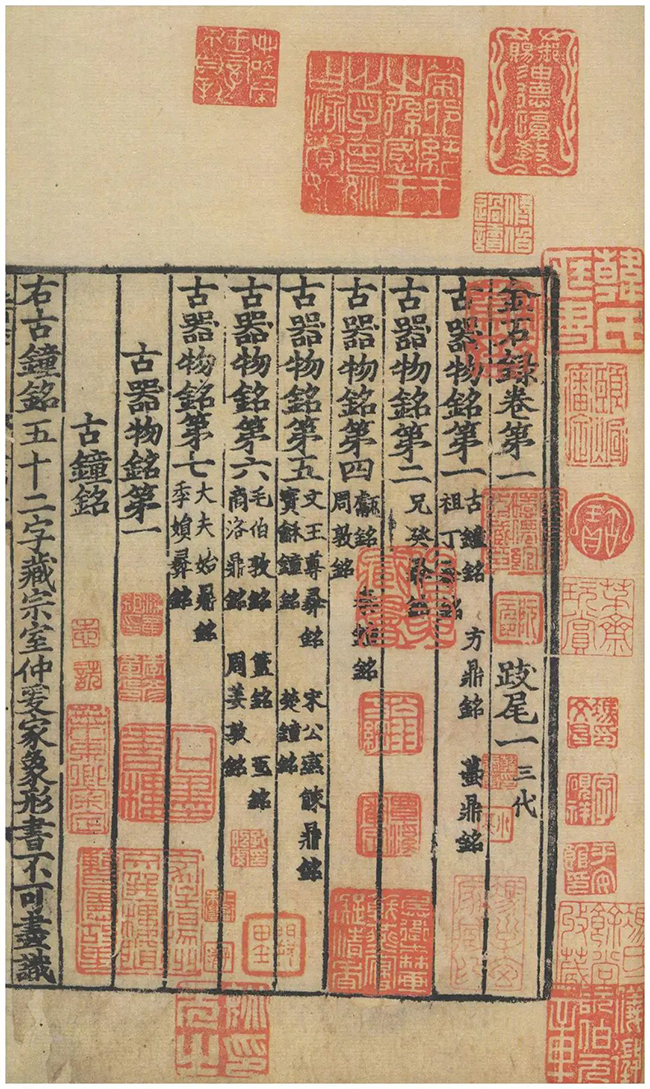

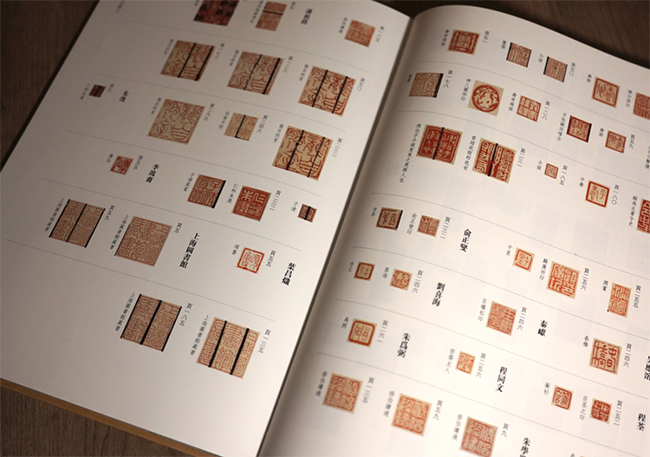

清代,杭州藏書家馮文昌意外獲得一部宋刻本,已非全璧,只剩殘存十卷,可謂魯殿靈光,巋然獨存。爲了紀念這一幸事,馮氏特意鎸刻了“金石録十卷人家”印章一方,鈐蓋在所藏各種書帖之上,引以自豪,一時傳爲佳話。

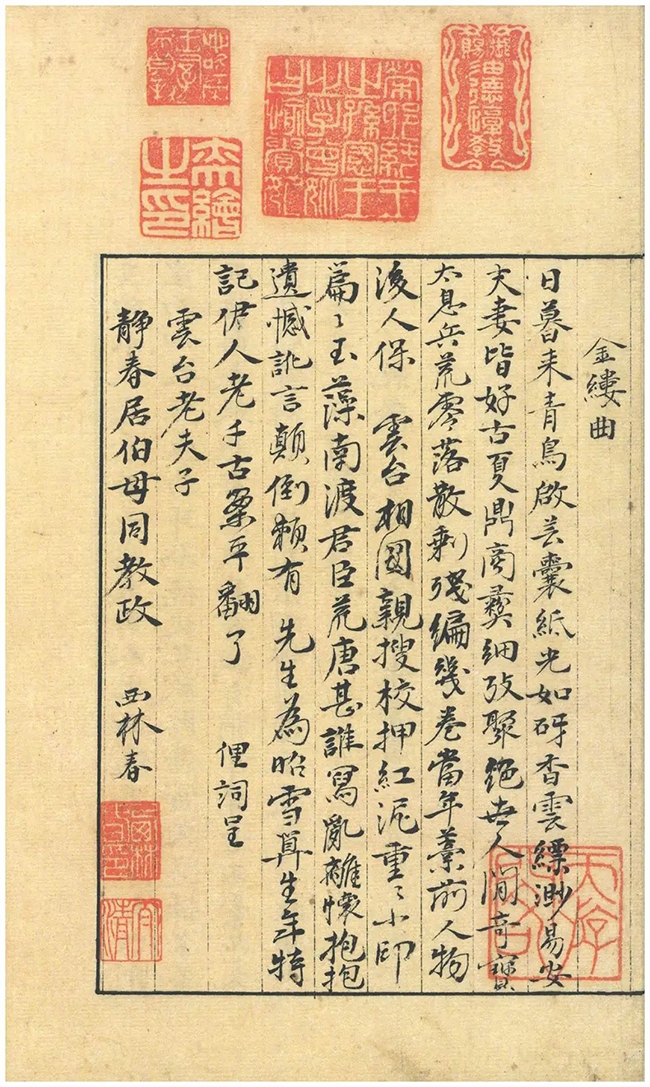

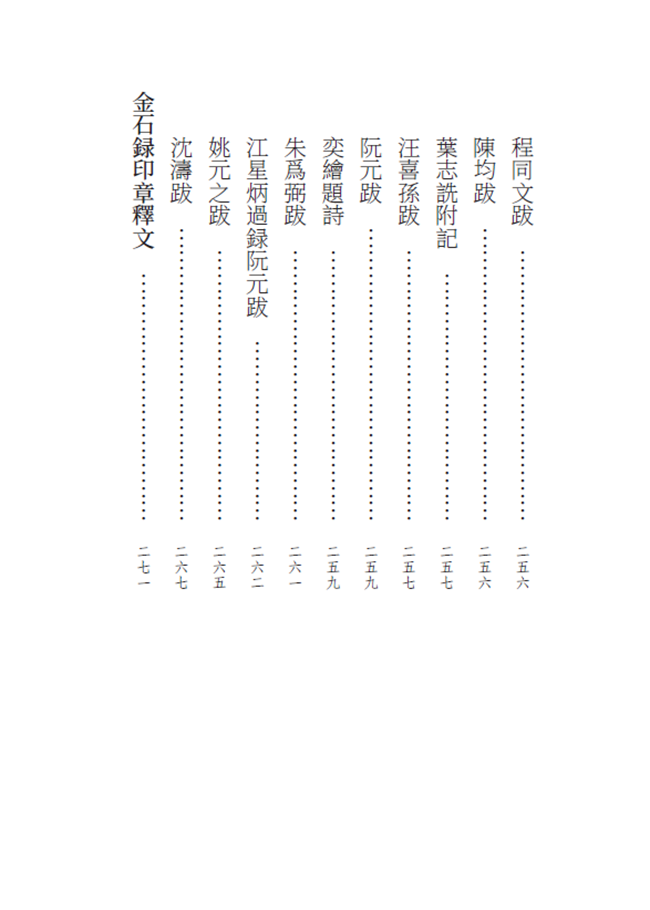

自是以後,鮑廷博、江立、阮元、趙魏、韓泰華、潘祖蔭等遞相收藏,有明朱大韶、清吴應溶、江藩、顧廣圻、汪喜孫、阮劉文如、阮元、翁方綱、葉志詵、朱爲弼、洪頤煊、姚元之、程同文、陳均,姜寧、沈濤題跋,奕繪題詩,西林春題詞,程荃録翁方綱題詩,秦巘、陳介祺、李文田、李鴻裔、葉昌熾觀款。諸名家先後賞鑒,或題咏,或寫跋,金薤琳琅,殊可寶愛。

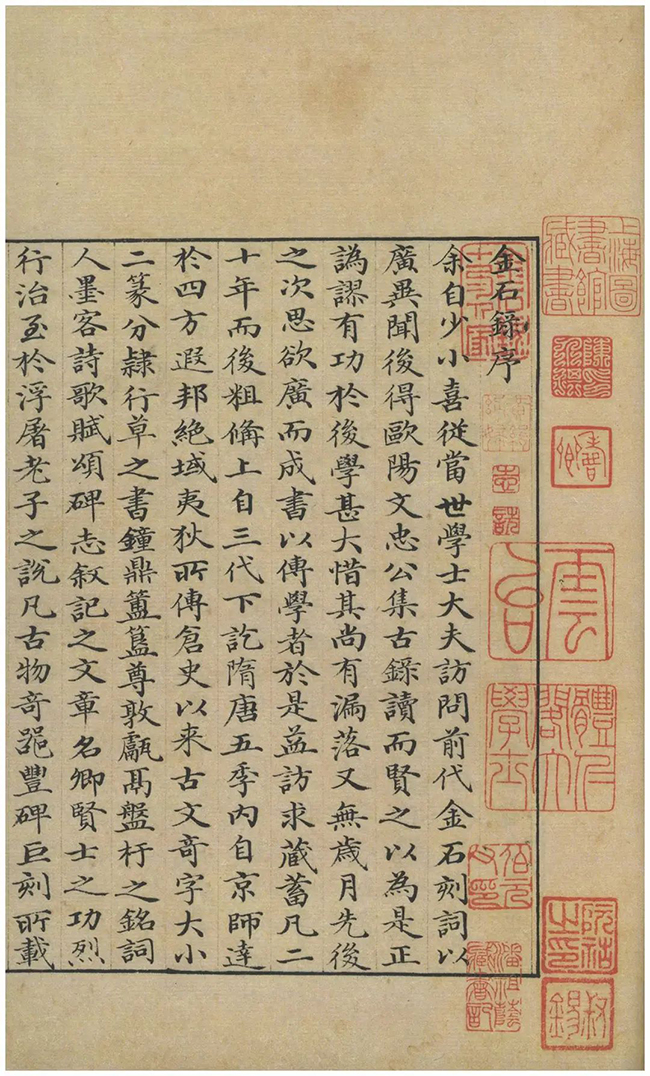

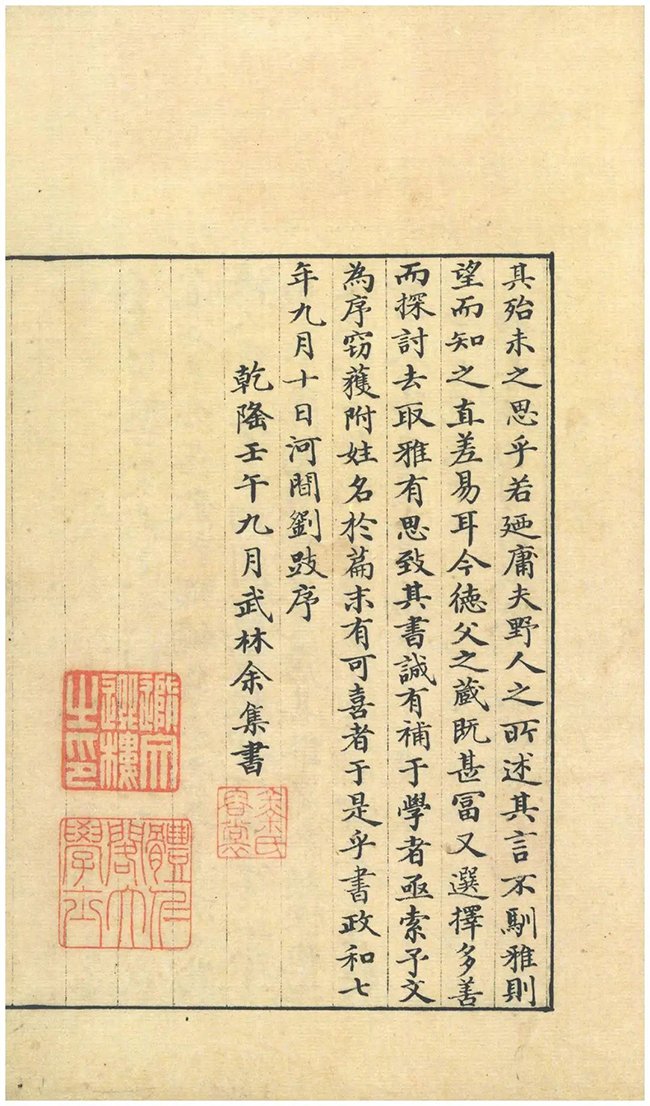

此十卷殘本即是《金石録》中二十卷跋尾的前十卷。四册。匡高十八厘米,廣十三點三厘米。半葉十行,行二十一至二十二字不等。左右雙邊,白口,雙魚尾。清代以來,許多學者利用這部殘宋本對當時的通行本進行了校勘訂正,但對其版刻則看法不一,有的認爲是浚儀趙不謭刻本,有的認爲是南宋末年書坊刻本。這部宋本最終於一九六〇年入藏上海圖書館。

而意外的是,國家圖書館在五十年代初獲藏了一部龍舒郡齋刻本,舊藏甘氏津逮樓,三十卷完足,向不爲世人所知。由於未經與十卷殘本相校,爲三十卷本寫題跋的張元濟先生,對殘宋本版刻的看法仍然未越出前人兩種觀點的範圍。而實際上,它恰恰亦是龍舒郡齋本。

證據在於,此本半葉十行,行二十一字、二十二字不等,白口,左右雙邊;刻工有胡玨、徐亮、胡剛等;避諱至“慎”字,均與國圖藏本相同;字體及有些斷版痕迹兩本亦一模一樣。三百多年來,其所以讓學術界迷惑,原因主要有兩條:一是所存的十卷跋尾應爲全書的卷十一至二十,但該本却題作“卷一至十”;再是它的文字與國圖藏本有異。

一九八四年,中華書局將三十卷本印入《古逸叢書三編》出版,使我們有條件將兩部宋本相校。殘宋本的卷次已被剜改,即將原本卷十一至十九,各剜去“十”字;卷二十,剜去“二”字,如此便成爲卷一至十。爲遮人眼目,其將該行(即首行)自剜處至下欄處予以切割往上移,與“卷”字接縫,下端缺損處再以同本空白處紙接補,並輔以欄綫描潤,做得可謂“天衣無縫”,因而許多收藏家、鑒定家的“法眼”都被騙過,造成了與其他傳本體系不同的假象。

而文字之歧異,乃因三十卷本刷印時尚未修版,此殘帙則爲修版後印之本。其異於三十卷本大凡有以下數端:

一、補缺字。如卷十六第九葉首行“執金吾”之“金”字,同卷第十一葉七行“禮記”之“禮”字,卷二十第十三葉六行“按晋書成帝紀”之“成”字,三十卷本皆作墨釘。

二、增删文字。如卷十一第三葉五行“余按秦本紀自紀”,删去“自紀”二字;同卷第七葉下首行“余以謂學古文當以彝鼎間字爲法”,“謂”下增刻“學者”兩字;卷十四第三葉首行“以此知爲明帝時物也”下删去“此銘王無競見遺”七字;卷十七首葉下末行“漢葉長蔡湛碑”下增刻小字“漢蔡湛碑陰附”六字。

三、改字。如卷十四第十一葉首行“治韓詩闕憤傳講”,改“憤”爲“幘”;卷十五第二葉下四行“孔龢師孔憲户曹史孔覽等雜試”,改“師”爲“帥”;同卷第八葉下二行“其字畫不精”,改“字畫”爲“隸字”;卷二十第七葉下二行“且其書既在奏坑儒八十六歲之前”,改“奏”爲“秦”。

四、誤字。如卷十二第二葉下九行“春秋傳有井伯”,誤“井”爲“並”;卷十五第四葉下末行“天禄近歲爲村民所毁”,誤“天”爲“夫”。

五、衍字。如卷十九第四葉下首行末“碑又云”,“碑”前衍“玄”字。

六、脱字。如卷十九第六葉下首行“察孝廉”,脱“廉”字。

由此可見,修版雖生新誤,但對原版有所校改,其異於三十卷本之文獻價值不能因殘缺而忽略焉。

記得潘師景鄭先生嘗謂“龍舒在安徽舒城縣,浚儀一在安徽壽縣,一在安徽毫縣,兩本雕鎸,不出安徽一省,疑浚儀本即據原刻校正,修板付印耳”。事實證明了潘老猜測的正確,其高超的版本學素養令吾輩欽佩不已。

人們會問:既然是真宋本,爲何還要作僞?這種以殘充全,就衆所周知的三十卷文本而言,不是很容易被識破嗎?其實不然。我們先確定其作僞的時間。

以前學術界有一個疏忽,未注意或未瞭解到,在馮文昌之前,該本曾經朱大韶(文石)、馮子玄收藏。或以爲朱氏是清代人;而卷端所鈐“馮子玄家藏印”則鮮有人關注。文昌係馮夢禎(一五四八—一六〇五)之孫,馮子玄或與夢禎爲同輩族人。朱氏得書時,夢禎才八歲,故此本流傳次序當爲朱氏—馮子玄—馮文昌。因“馮子玄家藏印”跨行鈐在卷端最下、邊欄之内,通常是最先鈐印之處,而該印未顯剜補痕迹,可以判斷該本卷數之剜改在馮子玄鈐印之前。

而朱文石題跋云,“丙辰秋,偶得古書數帙,中有《金石録》四册,然止十卷,後二十卷亡之矣”,則朱氏得此書時已經剜改。朱氏生於正德十二年丁丑(一五一七),殁於萬曆五年丁丑(一五七七),丙辰當爲嘉靖三十五年(一五五六),剜改當在此之前。朱氏是當時有名的藏書家,讀其跋,知其已經誤以爲該殘本爲卷一至十。

换言之,該本與前十卷爲目録、後二十卷爲跋尾的三十卷本不是一個版本系統;何况當時該書不僅没有翻刻本,連鈔本也很難得,則其作僞是不易被識破的。

無獨有偶,二〇一八年北京嘉德公司秋季拍賣,有一部黃丕烈跋宋拓本《歷代鐘鼎彝器款識法帖》,該本原爲二十卷,殘存十二卷,各卷端之卷次皆被刮去並用墨塗描,推測亦是嘉靖時人所爲,因爲當萬曆、崇禎翻刻本問世之後,其作僞便無意義了。

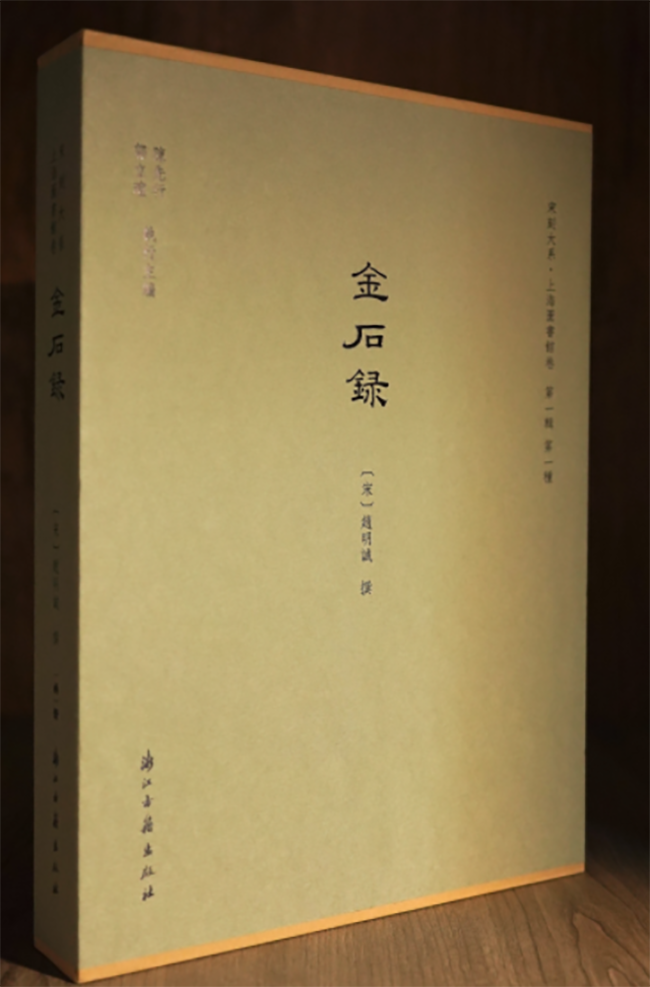

必須指出,儘管有宋刻足本存在,上海圖書館這部殘宋本《金石録》的文物與版本校勘價值,依然值得珍視,且頗具版本學研究意義,我曾建言印入《中華再造善本》而未果,非常可惜。此番浙江古籍出版社行“宋刻大系”之事,第一種便選擇此書,可謂有眼。

出版信息

作者:【宋】赵明诚 撰

出版社:浙江古籍出版社

出版时间:2024年6月

开本:16开 210毫米×285毫米

ISBN:78-7-5540-2995-4

目录

来源:浙江古籍出版社

|