|

内容摘要

朱熹《诗集传》在明代的衍生著作大体有四种类型。其中删节本以删削朱注为主要编纂方式,取便初学是其重要考量;删选本取舍篇目、章句的原则,兼顾了科考的出题偏重和诗篇的辞章性;增注本摭拾众说,或辅翼、或辩证朱《传》,客观上推动朱子《诗》学的扩容与突破;拼合本对朱《传》进行二次改造,组合各类《诗》说文本以提供更为丰赡的经学知识和应试指导。明人不断增、删朱《传》的文本内容,又热衷于变换其外在形式,主要目的是服务于科举制度下的广大学《诗》阶层。朱《传》从宋到明的衍变轨迹,折射出近世《诗》学教育普及化的历史进程,亦反映出与之相关的科举教习、书籍流转及商业出版等复杂历史情境。

关键词:《诗集传》 衍生文献 明代《诗经》学 宋明书籍史

关于朱熹《诗集传》(本文简称“朱《传》”)文献学的研究主要集中在版本比较、成书过程等方面,可见学界更关注朱《传》文献之“前史”,对其“后传”——即它在后世的再生产实践,目前研究尚少。其实,朱《传》在南宋的编纂与刊布仅是其流播之嚆矢,它在书斋和书坊中几百年的阅读、使用历程更为丰富多彩。

朱《传》在明代被悬为功令,官方与民间刊刻甚夥。明刊本大体可分为二十卷本和八卷本两大系统,其版本价值历来评价不高。本文的关注视角偏向于民间和基层,主要考察编刊于明代的朱《传》衍生著作,特别是当时盛行的各类坊刊文献。

所谓朱《传》衍生著作,即在学术思想或文献形态方面与朱子原书产生关联的著作,可分为两大类:广义的衍生本是指与朱《传》进行学术对话的一切《诗》学著作,它们或遵从、或背离朱子《诗》学立场,撰述体式多样化,包括经注、札记、讲章、类书等形式;狭义的衍生本则要求以朱《传》为基本框架,全部或部分保留其文本要素。为使研究对象不失于泛滥,同时便于从书籍形制的特定角度展开考察,本文取狭义的衍生本概念。

明代朱《传》的衍生本是以朱《传》为基础文本材料,对其经文、注文或体式等进行删减、增补或改造,但大多并不背离朱子《诗》学原旨。诸作多为服务于科举或训蒙的教习读本,可分为删节本、删选本、增注本及拼合本四种类型,具有书籍种类丰富、学阶层次分明和编纂形式多样的文献衍生态势。今存明代朱《传》衍生书籍(除白文本外)有50余种,作为占据一定数量比例的《诗》学文献类型,其存在及价值自不可忽视:它们不仅是朱《传》文献学研究不可或缺的一环,亦储存着丰富的学术信息和历史记忆。但以往由精英和经典建构的正统话语造成了一定的研究盲区,导致这些曾在当时大众社会中产生过相当影响的普及性《诗》学书籍常被忽略。故对这一文献群体做动态化考察,厘清其文献体系,不仅有利于转变研究范式,亦能深入洞悉更为真实复杂的历史情境和近世《诗》学嬗变的路径。

一、 删节本:取便初学的考量

删节本系通过节略朱《传》文本而成的新著,其体量通常远小于原书。这类书一般隶属于“五经总义”丛书,其编者通常认为注文具有拘束思想、割裂经文或滞碍训蒙等弊端,故诸书以大量删削朱注为主要编刊方式,既体现“尊经”意识,亦为初学启蒙提供便利。除普通的删注、删改本外,另有白文和旁训两类较为特殊的删节本常被忽视,本节亦做详探。

(一)一般删注本、删改本

单纯删削注文的一般删注本在明代较为常见,比较典型者如武林花屿本《诗经约注》,是书以明刊八卷本《诗集传》为删削底本,仅保留朱子的“赋比兴”标识、诗柄及少量注文等核心内容。又如二乙堂夏璋所刻《诗经纂注》,亦是删除八卷本的字词训释及朱注拓展引用部分,所保留者多为串讲诗意的注文,体现出夏氏注重贯通大意、不为繁琐训诂的编辑思想。这类书对经典持有敬畏之心,一般不轻易删动《诗》原文,认为“五经为至圣所定,而轻加删削,恐非自量,且不成完书”。但它们又秉持“经综其全而注从其约”的理念,大量删裁后人繁琐注疏,目的是使全书简明精约、展卷了然,便于初学观览,以达到“用力易而收功博”的效果。

此外,又有一种删改本,在大量“删”的同时亦有少量“改”和“补”,不仅具有上述二书取便初学的功用,亦展现出一定的学术思索。以杨寿隆《诗经集注删补》为例,是书于朱《传》并非全盘接受,从书前所增附的杨守陈《诗私抄叙》即可窥见其学术旨趣。杨守陈本系明代较早质疑程朱经传和倡言心性的学者,其文对朱《传》“淫诗说”亦批评颇多。杨寿隆书以朱《传》为底本,但不附音释,且大幅删削注文。而细读其所保留的朱注,亦时见细微改动处,主要有五种情况:一是订朱注自相矛盾者,如《汝坟》朱子诗柄云“妇人喜其君子行役而归”,末章却借妇人之口埋怨王政“酷烈”,杨氏认为朱注前后矛盾,故改用语气更为舒和的表述;二是改朱注与经文背离者,如杨氏认为《北山》前两章注文与经文相背,遂改注中“皆”为“乃”、“王”为“大夫”;三是疏通上下章节注文,其目的是便于八股行文,如杨氏认为朱注并未顾及《车舝》三四章语脉的贯通,故于第四章改注云“承上章而言,汝苟不尽情以相乐,然令德来教,遇此非常之人,我心则无遗恨矣”;四是删补注文迂缓者,如杨氏将《渭阳》第二章及篇末大量史实引文尽悉删除,另补“琼”“瑰”等字的解释和其他语句串讲;五是将朱注中所涉宋朝地名,均据《大明一统志》重新裁定。但总体而言,此书核心论说悉归朱子旨意,杨氏自言“不敢为紫阳罪人”,目的仅是使朱《传》“易者略之”而“难者详之”,其性质实为助益童蒙的教学读本。

(二)白文本、准白文本

白文又称正文,原则上为不掺杂任何注释的经书原文。林庆彰指出明末清初曾兴起一场“回归原典”的学术运动,即经学研究者开展“正经”工作,致力于恢复经书原貌、探求孔孟本旨。其实这种重视原经原典、警惕因注迷经的意识,在明中期教习阅读和书籍刊刻领域已初露端倪。阳明心学的盛行、程朱思想的制度化钳制以及经学传注的日益繁复琐碎等诸多因素,共同引发明中后期学人不假注疏、直接圣贤的思考与实践。他们认为圣人妙义不在注疏,过度依赖宋人传注反而导致自我沉潜体验功夫的缺失,故提倡先烂熟经书白文、再徐求注疏的读书程序。如何良俊自述幼时读经为传注缠绕,无暇寻绎本文,直到“将白文细细思索,颇能得其一二,乃知传注害人亦自不少”。尊奉心学者亦反思传统注疏支离破碎之弊,认为其致使学者拘于沿习而不能自发义旨,无异于画地为牢,故推崇批玩研讨白文之法,倡言“以吾心为注释”。具体到《诗经》学领域,明人亦强调深度讽咏《诗》白文的重要性,如陈组绶指出:“试将本文玩诵数周,勿为先入之见,则全诗血脉,宛宛呈露,去寻行数墨者天渊矣。”在此风气下,《诗经》白文类书籍因阅读群体的扩大得以大量生产。

朱熹为恢复《诗经》“古本”原貌,建立自己的《诗》学体系,曾对汉唐以降传继的《毛诗》文本重新校勘文字、分章断句和调整篇次。今见明代《诗经》白文本在分章、篇次等方面多与朱子保持一致,而非同汉唐注疏本,可见其底本当为朱《传》。如嘉靖六年(1527)陈凤梧刊本、广阳陈儒刊本等,即为典型代表。

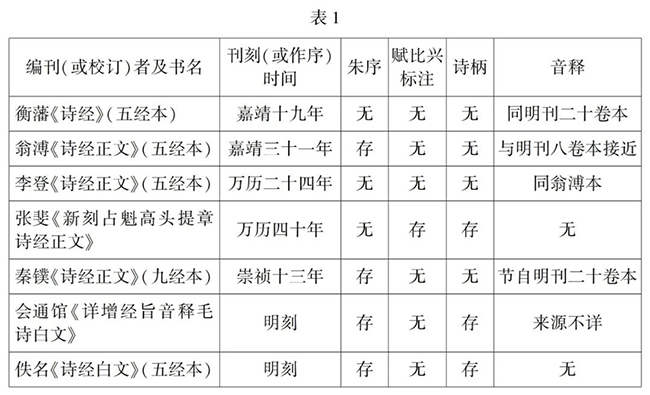

此外,尚有在白文基础上保存少量朱《传》要素的“准白文本”,其书名虽冠以“白文”或“正文”字样,但并非纯粹的白文,相关书籍见表1:

表1所列诸书虽均未收录大段朱注,但它们不仅采用了朱子所裁定的《诗经》文本,还或多或少存留着朱序、赋比兴标注、诗柄、音释等内容,实可视作“极简本”《诗集传》。诸书注音多吸收明代流行的八卷本或二十卷本,而卷次或囿于丛书体例不分卷,或径直分为“国风”“小雅”“大雅”“三颂”四卷,进一步丰富了朱《传》卷次分帙情况。

与精英学者从学理上阐述白文类文献之重要性不同,书籍编刊者虽也不乏担忧训诂繁多而遮蔽经旨抉发的学术关怀,但他们更强调诸文献众多的实用优势,归纳起来不外乎三种:一是各类注疏本卷帙浩繁,购之不易,白文本殊便观览;二是刻入群经总义丛书之中,颇能博通载籍,便于广采;三是白文本校考无讹,舛误更少,刊印精良。

(三)旁训本

从文献衍生的角度来看,明代诸《诗经旁训》均系删减朱《传》注文,保留原书篇次章句、序文、诗柄等核心要素,变换其体式而来。明代流行的旁训本《诗经》文献主要有朱升和李恕两大系统。台北故宫博物院存有两本《诗经旁注》,一为明刊梵夹本,一为陈大科刊本,馆藏均著录为“明朱升撰”,然文献本身并未提供任何编撰者线索,实不知其所据,甚为可疑。而与元人李恕相关的明刊《诗经旁训》文献今存至少有10种,后人将署名权归于李恕,主要依据或是陈文烛的刻书序文,但杨士奇早已明言李恕原书传至明初已有阙误,顾永新亦认为“明代汇刻的《五经旁训》中之《诗经旁训》并非李恕原本”,故陈氏所言文献来源未必可信。但可以推测,明人诸刻本继承着李恕原书“旁训”的体式和某些内容要素,同时也有独创之处与改造之功。若不再纠缠于原始撰者,而是把目光移回文献本身进行比勘校核,更加关注相关文献在明代的翻新与改造,则能理出更为清晰的源流关系。以诸书随文音释的差异作为切入口,可大体确定它们所参用的朱《传》底本为何,从而划分出二十卷本和八卷本两大系统;而比对它们裁剪原书的细微差异,则能进一步厘清各书之间的渊源。

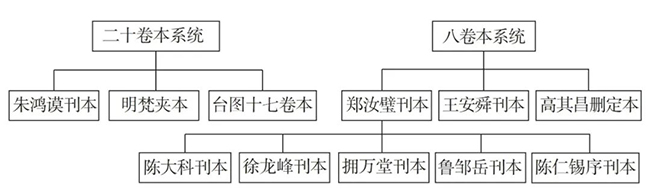

在二十卷本系统中,年代较早者为朱鸿谟于万历十六年(1588)巡抚江西时组织刊刻的《五经旁注》,此书前附李恕赞文、杨士奇跋语及马砺识语,其《诗经》册音释整体上采自二十卷本,仅少量与八卷本相同。台北故宫博物院所藏明刊梵夹本虽未存李恕诸人序文,但正文内容与朱刊本完全一样,二者或为原刻与翻刻的关系。又有台湾汉学研究中心所存十七卷本《五经旁训》(简称“台图本”),其《周易》册首残存李恕、杨士奇及马砺等人文字,《诗经》册音释亦与朱刊本相同,但注文略有删补。要之,上述三书注文及所附序跋、题识等情况相似,特别是注音多用反切法,均与二十卷本更为接近。

八卷本系统诸本注音多用直音法,显系吸收明刊八卷本朱《传》的音释成果。现存较早者为郑汝璧于万历二十三年(1595)巡抚山东时所刊,此书影响甚大,杭州书林徐龙峰、金阊拥万堂及金阊鲁邹岳梓行本均保留着郑氏原书《刻五经旁训引》一文,以上诸本《诗经》册正文所存留的朱《传》内容及出注位置亦与郑刻本相同,有明显的承袭关系。多伦多大学图书馆藏崇祯二年(1629)陈仁锡序刊本,除书名为“诗经旁注”而非“旁训”外,其余各方面与金阊书林二本几乎完全一致。至于陈大科刊本,陈氏序提及其重刻底本由周应治从山东携来,而周氏曾负责郑刊本的校雠工作,再结合正文内容之比勘,可知此本亦当来自郑刊本。除围绕郑刊本翻刻的诸本外,此系统另有王安舜天启元年(1621)刊本,经王氏删定后,注释较郑本更为简洁;又有法国国家图书馆藏武林藜照阁梓行的《五经旁训》,与《忠经》《孝经》合编,题高其昌删定,其《诗经》册出注位置及注文繁简与上述诸书均有较大差异。

据上,诸文献关系如图1所示:

图1 现存由朱《传》衍生而来的明代“旁训”类文献关系图

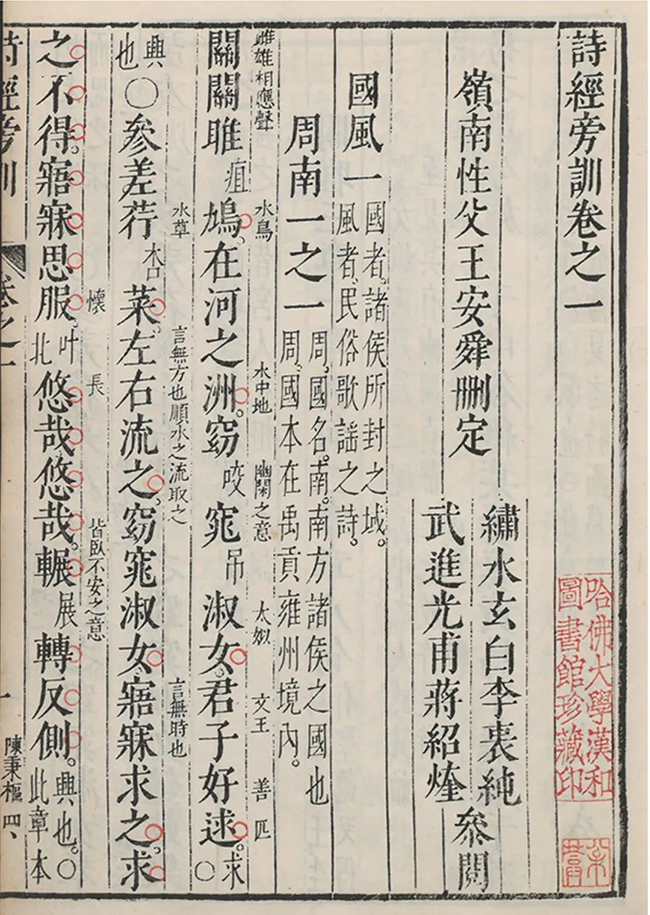

与一般《诗经》注本将注文缀接于经文之后不同,旁训本将所裁取的字词训释以小字形式书于经文之旁,具有删繁就简、窄行旁注和依经直解的特色。如《关雎》首章,朱《传》释“洲”为“水中可居之地也”,旁训本则仅于“洲”字旁注“水中地”三小字(见图2),其减省之法类此。诸人刻书序跋业已明言,这种改造为的是便于初学理解与诵读:注文之精简能避免古注本繁冗之弊,达到词约旨明、批卷了然的效果;旁训体“离而观之则逐字为训,合而诵之则文义成章,纲提目举,一览可知”,故体式之变换能起到提醒重点内容、连贯融通经文和便于诵读翻检的作用。值得注意的是,《诗经旁训》在教习场域中常被视为“入道之径”或“经学指南”,随着经学教育的普及和阅读市场的开拓,官刻本之外又出现大量坊刻本,具有明显的商业化趋向。

图2 哈佛燕京图书馆藏明天启元年刊本《诗经旁训》

二、 删选本:科考与辞章的兼顾

所谓“删选本”,指不仅对朱《传》注文有所删节,亦会按照一定标准对《诗经》之篇目、章句进行筛选取舍的一类文本,类似于集部之选本。现存明代朱《传》删选本约8种,其中个别著作虽有增注情况,但诸作区别于他书的独特之处仍在于“选”,书名所冠“选注”“摘草”“粹抄”等即是体现。选《诗》现象的风行,与《诗经》在明代的普及性演进密切相关。随着识字人口的增长,明中后期应试人数空前增长,考试难度亦持续增加,这使得研修《诗经》成为一种更具功利性的活动,《诗》由圣人经典跌落为名利津梁,学《诗》也由学人的严肃注疏下移为学子的日常读写。另一方面,“六经皆文”一语由明人正式提出,《诗经》与后世诗文同为“文”的观念广泛实践于明人的文学活动中。各类诗话对《诗经》的文学性评论俯拾皆是,其中不乏持批评意见者,如王世贞云“诗不能无疵,虽《三百篇》亦有之”,并举例指出《诗经》句法太拙、太直、太促、太累、太庸、太鄙、太粗的情况;晚明锺惺等人以文学批点之法评骘《诗经》文本,清儒视作以诗法解《诗》,斥为“变圣经为小品”;又有张国玺、刘一相、黄廷鹄等人,为建构更为完整的通代诗史谱系,径直将《诗经》篇目选入文学总集,“以文论经”的风尚致使《诗经》向“诗”的回归。在此背景下,《诗》作为恒久至道、不刊鸿教的经典开始褪去神圣光环,走向文学化与大众化,而作为流行传注的朱《传》则成为明人删选实践的主要对象。

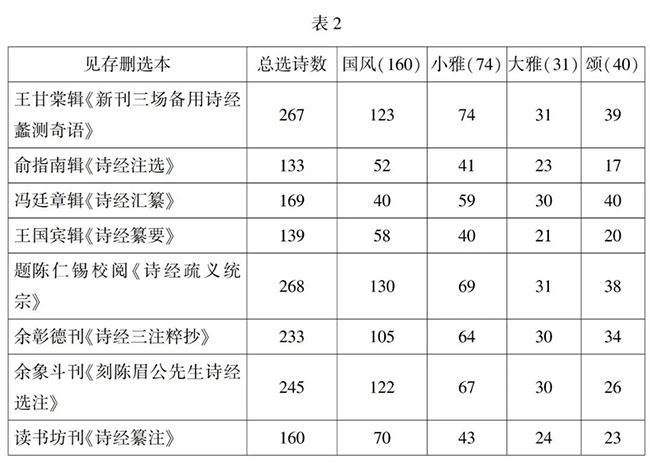

见存删选本均以朱《传》为底本,文本面貌与原书相差不大,仅在选诗和存注方面有所区别。诸本选诗情况见表2:

由表2可知,诸删选本重《雅》《颂》而轻《国风》,二《雅》之中又特重《大雅》。进一步统计它们所选的具体篇目,可知诸书均选录之诗共79首,分布较为集中:《雅》《颂》凭借52首的数量成为绝对大宗,二《南》和《豳风》则以14首的入选量在《国风》中名列前茅;诸书均未选录之诗共10首,且均属于《国风》,包括:《丘中有麻》《萚兮》《褰裳》《丰》《东门之墠》《溱洧》《载驱》《羔裘》《东门之杨》《防有鹊巢》,其中有8首系朱子所定“淫诗”,剩余《载驱》《羔裘》二首,或因系刺诗,或因意旨不明而未入选。各本均选录之诗,意味着在明人观念中是最重要且最需学习的《诗经》篇目。

朱《传》为《诗经》文本重新赋予道德内涵和价值判断,归纳起来可分为“正向”和“负向”意义两大类:前者或颂圣君贤臣、或美民俗淳厚、或赞德行修养,凡事关国政王道,语用吉祥祝福;后者或为淫诗情诗,或为怨刺丧乱之诗,多囿于个人情绪。以此观之,各删选本所选篇目集中于《雅》《颂》《豳风》及二《南》等,主要为朱《传》中“正向”意义之诗,而这种取舍倾向实与明代科举考试密切相关。侯美珍通过统计明代1577道《诗经》义乡会试试题,整理出常见及罕见出题诗篇,并得出考试更青睐于选择吉祥颂美等类诗篇的结论,认为这是考官出于政治风险和政教风化的谨慎考量。上述删选本对各部类及具体诗篇的甄选,与侯氏总结的规律颇为契合。特别是10首未被任何选本择取的诗,均名列侯氏编制的“乡、会试《国风》未曾出题篇目”表中。可见,作为面向广大学子的备考书籍,朱《传》删选本取舍诗篇的主要原则当为官方的出题偏重。

另一方面,诗篇的辞章性亦是需要纳入考量的重要因素。明正、嘉时期兴起的“以古文为时文”的创作主张,要求首场八股文的写作能巧妙化用经语和史事,达到融液经史的效果,这驱使士子去经史文献中寻章摘句,裁剪并融炼经典语句和历史掌故。而二、三场策论的撰写历来讲求引经据典、博采诸家,以全面展示应试者知识储备的广度。学子为塑造自身“博雅之士”的形象,往往依赖相关经史节本或类书以求速成。诸删选本作为面向市场的举业书籍,自当兼顾所选篇目的文学性和经典性,以满足士子的撰文需求。如汪文辉将经书视作科举作文的素材库,云“士生斯世,不通五经以应有司之求,是求材宝舍林谷川泽也”,并指出俞氏《诗经注选》系“选其精切者,辑而注之”。王国宾明言其书专为举业文章服务,“摭其华要,苟利于举子业之文,则援笔采焉”,并强调此书非为“专而精之者”而编,而是为“兼而采之者”而设。至于王甘棠所辑《新刊三场备用诗经蠡测奇语》(台湾汉学研究中心藏,索书号:308 07604),从书名即可看出其潜在读者为第三场应试学子。冯廷章《诗经汇纂》的服务范围更是从时文写作扩展到一般文章的写作,其云:“初学者翻读一过,可供采撷旁搜者,偶简数言,亦便参稽于文章家。”可见,作为撰文资源库的删选本,上述“精切”“华要”等选摭标准,实指向诗篇章句的辞藻文翰方面,即要求诗句语言具有雅正、典实或华美等特点,以助力文章华彩出众,这是除基于道德、义理等出题原则之外的又一标准。

细查考试中罕见出题但又颇受选家青睐的相关篇目,能更直观地看出这一兼顾辞章的选篇倾向。结合侯氏研究,可统计出明代乡会试未曾出题但诸删选本均选录者共11篇:《汝坟》《简兮》《考槃》《衡门》《匪风》《破斧》《小弁》《巷伯》《蓼莪》《车舝》《荡》。考察发现,诸诗多为明人认为文学性较强的篇目,如除《汝坟》《破斧》外,其余均被《诗学正宗》《汇古菁华》《诗治》等包含《诗经》的明编诗歌总集之一种或多种选录;又如其中《汝坟》《简兮》等6诗之章句,曾为王世贞摘录并表彰,作为诗歌师法典范加以推崇。诸篇虽因义理有亏或情含怨怼而被摒弃于科举体系之外,却凭诗歌艺术、文法修辞或情感抒发而被选家认可并选录。其中屡次入选的“山有榛,隰有苓。云谁之思?西方美人。彼美人兮,西方之人兮”“哀哀父母,生我劬劳”“高山仰止,景行行止”等诗句,允称诗歌史上的隽永佳句,自是学子操觚之养料。可见,科举作为“指挥棒”虽圈定了篇目取舍的大范围,但具体选诗情况又与教习阶段、选家个人眼光有关,而辞章更为其中不可忽视的重要标准。当然,除不录考试鲜及与文辞平平者外,重章叠句之类的复沓之语亦多被删去,兹不详述。

在明代科考实践中,朱《传》因其理学标准和阐释体系的先天限制,致被删选。而在“重文”的风尚下,作为经书注解的朱《传》表现出文学化选本的趋向。其中一些删选本打散原书,热衷于寻章摘句,从而具有类书的特征,则与朱《传》原貌相去甚远。然此类选本裨益制艺,亦具有基础文学教育的功能,同时也进一步促进着《诗经》篇目、章句的文学经典化。

三、 增注本:朱子《诗》学的扩容与突破

经学传注文献的生成本身具有摭拾条目、荟萃成书的特点,而增注本即为采辑或自撰条目对朱《传》注文进行增补的衍生著作。部分增注本虽对朱《传》本身亦有略微删减,但其增补的内容更为重要,颇能折射出当时的学术习尚。以《诗传大全》为代表的增注本在明代自成系统,游离于官学体系之外的其他增注本则更具活力,它们或补益修正,或商榷辩证,共同促成朱子《诗》学的内在延展与转折,并推动一个内涵丰富、真伪混杂的《诗》学体系最终形成。

(一)《诗传大全》系列

作为官方意识形态和经学权威的集中体现,《四书五经性理大全》曾长期作为统摄明代学术与教习的主要思想框架。《诗传大全》(下称《大全》)作为这一官方文化工程的重要组成部分,亦体现出全面倒向程朱理学体系的学术取向。其《凡例》开宗明义,直言“一以朱子《集传》为主”,同时又网罗众说,最终发展成明代朱《传》增注本系统的一大干流。《大全》直接底本为元人刘瑾的《诗传通释》,刘氏之书严守朱《传》,又以二十卷本为蓝本,故承袭它而来的《大全》自然可视为朱《传》之衍生著作。以永乐内府本《大全》为例,全书经文以大字顶格写刻,朱《传》字略小且降一格刻写,又采用双行小字的形式于朱注之下纂集诸家之说,形成经、注、疏三级结构分明的纂疏体著作,具有注注而非注经的强烈倾向,同时附刻《诗传大全图》《诗序辨说》等文本,以丰富朱子原书的内容。据杨晋龙统计,是书于朱《传》外增引98位先儒(包括朱子)的4830条论说,60种典籍的404条注解,以及718条对字义、音义和地名的增补或修正。宋元诸儒在征引名单中占绝对大宗,且多为朱子后学,而主要采摭对象《诗传通释》《诗集传音释》《诗经解颐》等书亦为发明朱《传》之作。可见,《大全》凭借政治力量推崇朱《传》,进一步巩固其官学地位,极大地增扩了其文本内容,并首次实现宋元以来朱学系统《诗》学知识的全面绾合。

《大全》系列于永乐十三年(1415)纂修完成,并在两年后敕令颁布学宫。作为羽翼朱《传》的集大成之作,它完成了朱子《诗》学谱系的建构,但亦桎梏着朱《传》的进一步阐发。明初尚有《诗演义》等专主朱《传》的学术著作,而类似书籍在《大全》颁刊之后甚为少见,取而代之的是官方和民间层出不穷的《大全》重刊本或改造本,这意味着它正式步入低质化的复制阶段。《大全》在明代至少有25种版本,其中各类坊刊本颇具特色。如成化元年(1465)庐陵罗氏勤有堂刊本系现存较早的民间刻本,该书写刻质量并不高,主要变化是将所引诸儒姓氏用括号圈出以更加醒目。崇祯年间诗瘦阁重刻本除小注中引用姓氏、音释亦用方框圈出外,与内府本相比,每半叶少两行,每行少一字,更加疏阔清晰。此外,万历间建阳书林余氏所刊《叶太史参补古今大方诗经大全》盛行于晚明,是书托名叶向高、张以诚等时贤名公,除在书名、卷数及行格等方面与内府本相异外,其他内容基本一致。但余氏亦有不少便于阅读的细节改造,如将字号增大,将诸儒姓氏用方框圈出,又将经文之下的音释改为旁注形式。值得注意的是,是书上栏存有空白眉评框,有研究者指出此系集评被删除或未落实刊刻所致,可见余氏或有进一步增扩《大全》的意图。

如果说上述诸本对于《大全》的翻刻与改编尚属局部微调,那么明末张溥所辑《诗经注疏大全合纂》则是在思想内容上真正有所突破。张氏以昌明朱子《诗》学为编纂宗旨,但他使用的方法却是兼采汉唐古注疏:“今同(《大全》)次列,使学者于《诗》首先观《序》,而后《辨说》,于本诗先观《传》《笺》《疏》,而后《集传》及诸儒。则古今异同,汉宋曲直,亦过半矣。”全书在删节本《大全》的基本架构内添入其他内容,如卷首大体删节自《大全》,但同时又增加孔颖达《毛诗正义序》和郑玄《诗谱序》;正文解《诗》先节录《毛诗正义》,再节录《大全》文本。前述增注本或是于《诗经》宋学序列中采撷条目辅翼朱《传》,或是仅做形式方面的微调,并无本质突破,而张氏此书则大肆加入汉唐《诗》说,表现出兼采汉宋的鲜明学术取向,实为《大全》衍生过程中的一大新变。

(二)其他增注本

《大全》系统的文本增补或改纂,大多属于《诗经》宋学内部的扩展与整合。而游离于官学体系之外的其他著作,则不断突破朱学边界,这种对朱《传》的分化与瓦解至晚明达到顶峰。诸书以朱《传》原书或删节本为基础文本框架,广泛采掇历代《诗》解,增加了数量可观的新注条目,代表性著作引书情况如下:

1.陈深《毛诗解诂》:于篇首增《子贡诗传》《子夏诗序》。

2.凌濛初《诗逆》:于篇末大量引用徐光启《毛诗六帖讲意》、陆化熙《诗通》、魏浣初《诗经脉》、沈守正《诗经说通》、锺惺《诗经评点》、唐汝谔《毛诗微言》、徐常吉《毛诗翼说》七家语,并间出己意。

3.顾梦麟《诗经说约》:于朱注后增加毛《传》、郑《笺》、陆德明《释文》、孔《疏》、欧阳修《诗本义》、苏辙《诗集传》、吕祖谦《吕氏家塾读诗记》、《朱子语类》、严粲《诗缉》、朱公迁等《诗经疏义》、胡广等《诗传大全》、黄佐《诗经通解》、沈万钶《诗经类考》、沈守正《诗经说通》、徐光启《毛诗六帖讲意》、何楷《诗经世本古义》、陆南阳《诗经讲意》等十数家言论,并出本人按语。

4.朱日濬《朱氏训蒙诗门》:于朱注后旁征《小序》、毛《传》、《尔雅》、《释名》、郑《笺》、陆德明《释文》、孔《疏》、欧阳修《诗本义》、苏辙《诗集传》、吕祖谦《吕氏家塾读诗记》、《朱子语类》、严粲《诗缉》、王应麟《困学纪诗》、朱公迁等《诗经疏义》、胡广等《诗传大全》、黄佐《诗经通解》、丰坊《鲁诗世学》、冯复京《六家诗名物疏》、顾起元《尔雅堂家藏诗说》、沈万钶《诗经类考》、沈守正《诗经说通》、徐光启《毛诗六帖讲意》、顾梦麟《诗经说约》、卓去病《国风说》、邹肇敏《诗传阐》、范王孙《诗志》、何楷《诗经世本古义》、陆南阳《诗经讲意》、朱柱之《诗原》等,并出本人按语。其所引《发微》《蠡测》《诗所》三书今已不可见,撰者难考。

此外,又有两类增注本较为特殊。一是层累增注型著作,与上述诸作相比,其编纂者不止一人,且跨越不同时代,其文本也具有层层叠加的特征。如元人朱公迁疏解朱《传》的作品《诗经疏义》,完成于至正七年(1347),其后明人王逢又广录诸家以充实朱氏“疏义”,于永乐十五年(1417)完成该书“辑录”部分,王氏门人何英进一步开展补遗工作,并于正统九年(1444)完成该书“增释”部分(王、何二人所增注文主要采自《大全》)。至此,包含三人注疏成果的文本面貌最终形成。朱公迁于朱注之后增加疏解文字,王、何二人又于其疏解后增附大量条目,这种长期、多次的增注行为,目的是希望能充分详尽地阐发朱《传》。二是原创性较高的评点类著作,如锺惺批点本《诗经》在晚明风行一时,锺氏自云此书“大抵依考亭所注,稍为之导其滞、醒其痴、补其疏、省其累、奥其肤、径其迂”,可见其依傍朱《传》但又有所辩证的宗旨。今见日本内阁文库藏有杞堂本,即以简本朱《传》为蓝本,增刻大量锺评条目,但众多条目已溢出朱子思想体系,且文学色彩较为浓厚。锺氏评点风格闲杂自由,他倡言不泥于朱《传》的质疑精神,常以朱子言论为柄的,具有对话朱《传》的显著特征,实可视为一种特殊的增注本。

上述著作虽多强调朱子的官方正统地位,但实已不再谨守朱《传》,文本内容亦不断扩容,如《朱氏训蒙诗门》所引他著达30余种,形成36卷体量的经部大典,远远超过朱子原书。由以上引书统计可知,与明前期占主流的《大全》系统相比,晚明增注本的选材范围和收录特点已有明显变化:

一是从摘录前人旧籍到采摭明人新著。本朝学者的《诗》解、《诗》论开始取代先儒旧论并占据主流,注文选择亦体现出时代转向,其中黄佐、徐光启、何楷等人的著作最受青睐,如凌濛初《诗逆》所引七书均为明人著作,可见其追逐时风的倾向。

二是从朱学拓展到其他《诗》学系统。衍生本对汉唐《诗》学知识和偏重名物考证类著作的征引,在“汉学复苏”的晚明已不足为奇。而丰坊等伪造的《鲁诗》学系列著作亦被广泛引用,作为时新元素被纳入朱《传》的文本体系内,如《毛诗解诂》大量引用《子贡诗传》、《朱氏训蒙诗门》引用《鲁诗世学》《诗传阐》等均是体现。

三是从以学术著作为主到兼重举业本。上述著作多为服务于科举教习而编撰,故其所引除较为典正的学术书籍外,亦不乏流行于坊间书肆的制举书,如被较多采撷的《诗经脉》《诗经讲意》《诗经说通》等均属科举讲章之类。

四是从专重经学到兼顾文学。上列黄佐、锺惺、徐光启等人的作品,历来被视为明人以文学解《诗》的型范,其《诗》著常包含后世诗句、字词赏析及情感分析等内容,《诗逆》《朱氏训蒙诗门》等衍生本对这类著作的集中引用,体现出它们对辞章的兴趣。

朱《传》在明代的增注情况及其嬗变过程,固然可以体现当时崇尚博杂的学术风气,但亦反映出传统《诗》学内部的发展规律。相比于嘉靖以前主要以宋元文献为材料来源的作品,万历以后的增注本则兼收前代遗产与明人新说,当代《诗》学知识的再生产现象引人注目,这更多地反映了明人在朱子《诗》学脉络演进中所做的贡献。一些广采博收的增注本,不仅具有保存明代《诗》著的文献价值,其自撰按语亦颇具学术价值。如《诗经说约》在明末清初极为流行,吴周瑾指出“是书亦举子兔园册也,然于经义颇有发明”,即肯定其经学价值。又如《朱氏训蒙诗门》虽系入门之书,部分条目甚至袭自《诗经说约》,但朱日濬以朱子后裔自居,常于自撰按语中寄寓学术追求,如他通过音韵考证指出坊本将“雎鸠”之“雎”直注为“疽”所存在的问题,这比乾隆间史荣、纪昀《风雅遗音》的质疑早了一百多年。

四、 拼合本:朱《传》文本的二次改造

拼合本系将朱《传》或其各种变体视为整体,再与其他经说文本组合而成。又因分栏编刊方法的普遍运用,故其主要呈现出多截版的文献面貌,是一种典型的“高头讲章”。多数拼合本对朱《传》进行二次改造并制作成新著,而上述部分初次衍生著作则构成了拼合本的基础文本来源,朱《传》的文献衍生链条得以进一步延长。拼合本欲于有限的书版尺幅内提供更为丰赡的《诗》学知识,故将教材、讲章、工具书等功能各异的教学材料合为一体,以满足学子的多重需求。一些拼合本的流行甚至取代了原书,在保存《诗》学文献方面具有一定意义。

(一)原本、删节本《诗集传》等的拼合

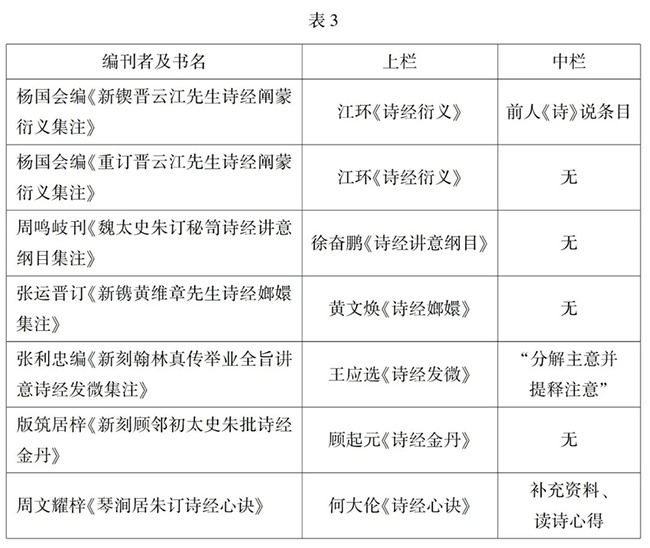

将朱《传》原本与其他文本材料组合,乃明代拼合本较为普遍的类型。今见拼合本中朱《传》原文均位于下栏,且据卷次、音释等特征可知均属八卷本系统。除《诗经金丹》增添“小题秘旨”“难题秘旨”等少量考题技巧指导文字外,其余著作下栏均为单一的朱《传》文本。诸书其他栏目详情见表3:

据表3,与朱《传》原本拼合的上、中栏内容均为现成的《诗》学文本,且多为盛行一时的科举讲章,如表中《诗经衍义》《诗经讲意纲目》《诗经嫏嬛》等全为分章串讲、疏通经文大意的讲义著作,而其所题撰者亦不乏托名情况。此外,多数著作又于卷首嵌入大量基础的《诗经》资料汇编,如《诗经金丹》卷首收有“毛诗正变指南图”“诗经金丹汇考”“诗经难字”“四书引诗字韵异同辨”等文本,将《诗经》图、《诗经》所涉难字、名物典故、主要概念、传授谱系等《诗》学常识尽悉归纳整理,于初学者而言极为便利。

各类删削本朱《传》在明代颇为流行,以之为中心又衍生出新的拼合本,主要有四种类型:

一是一般删注本与其他文本的拼合。如题张元芳、魏浣初撰的《毛诗振雅》一书,其中栏的朱《传》文本为全书主体,但大肆删削注文,仅保留诗柄、注音及“赋比兴”标识,篇末又录有锺惺批点《诗经》的条目。与之拼合的文本,上栏是典型的科举讲章,下窄栏为锺惺批语。又有顾懋樊所撰的《桂林诗正》,下栏主体亦为删注本朱《传》,主要留存诗柄部分,与之组合的上栏是“诸儒诗解钩玄”,专摘前人《诗》论作为补充。

二是白文本、准白文本的拼合。以金陵王荆岑所刊《新镌笔洞山房批点诗经捷渡大文》为例观之,其下栏仅有少量朱笔批语及圈点,可视为一种准白文本,检其篇什与分章,知其底本为朱《传》;书版上栏由若干条目构成,内容主要是章节概括或字词评赏。

三是旁训本的拼合。如白炤山房所刊题陈子龙订定的《诗经训解》,此书前附朱子序文,正文下栏系一种“诗经旁训”,校其文本可知接近八卷本系统,但与前揭各旁训本又有细微差别,当是经过坊间的再次改易,与之一一对应的是上栏的讲义文字。

四是删选本的拼合。由刘孔敦梓行的《项仲昭先生纂注诗经奇英》,下栏是一种选篇、选句的删选本朱《传》,所存朱注亦较简略,与前述《诗经三注粹抄》的文本面貌颇为相似;其上栏偏窄,内容闲杂,兼有偏学术性和偏文学性的条目,颇具评点意味。此外,国家图书馆所藏题叶向高纂的《新锲尊朱诗经讲义举业便读》(索书号:T01942),全书分为四栏,最上层“录破”专录诗篇、诗章或诗句之破题,次层“讲旨”分章串讲旨意,第三层“摘旨”广引前人《诗》说,最下一层系八卷本朱《传》,并以旁训形式增加注解,是书的形式特征较为罕见,且同时具有拼合本、旁训本和增注本等多重性质,极具特色。

(二)讲章化《诗集传》的拼合

讲章(或云讲义)是一种普遍应用于教学实践的经典阐释体式。四库馆臣对科举讲章类《诗》学著作批驳甚多,如论《诗经脉》云:“惟大致拘文牵义,钩剔字句,摹仿语气,不脱时文之习。”评《诗经集成》云:“故首列朱子《集传》,次敷衍语气为串讲,串讲之后为总解,全如坊本高头讲章。”虽为贬损之调,但亦道出讲章体循文衍义、分章串讲及揣摩语气等主要特征。而所谓的“讲章化《诗集传》”,即保留朱《传》主要元素和基本样貌,敷衍朱子注解并连缀成文,依次附于对应章句之后,致力于经传的串讲与贯通。

以徐奋鹏《诗经解注》(简称《解注》)为例观之,是书又名《诗经删补》,系徐氏课儿讲义,因简便易记曾在小范围抄录流传,后被书贾梓行,又伪托馆阁名公,遂漫流海内,影响甚大。《解注》以朱《传》为本,秉承疏脉理、畅论说的宗旨展开删补工作,表现出明显的讲章化倾向。顾梦麟曾指出朱《传》解经方式之“创例”:“小注释物,总注说大意。释物准训诂,说大意处仿佛口齿,则已滥觞比偶,衍长即得也。”其“总注”串讲大意和代言揣摩的特点,已开讲章之滥觞。徐氏继承并发挥朱子解《诗》传统,重“大意”而反对“割裂”“琐碎”,故大幅删减“小注”中字词训诂,整合并连缀“总注”中诗柄及章意概括部分,使零散的注解文字更具连贯性。如《静女》第二章,朱《传》并未做专门的章意概括,徐氏先将原书长达44字的训释简化为“赋也。娈,好。彤,赤也”7字,又据朱注揣摩语气,代诗人之口敷衍出完整的章意:“及相会则贻我彤管,以结殷勤之意,而此彤管炜然,其赤已见可美,然我既得此物,又深悦此女之美也。”此外,徐氏常于篇末诗题之后增附章节大意的概括与串讲,进一步分析全篇结构和前后关联。如朱《传》于《汝坟》篇末并无任何阐发文字,《解注》则增补串讲语句,云:“首追言未归之忧,次自叙既归之喜,末则慰以感恩而忘劳之义,此见妇人之贤,而亦文王之化所感也。”如此改造,使得朱《传》串讲、疏通经文的功能更为凸显,而训诂色彩则不断弱化。徐氏贯通经传脉络的意图十分明显,最终目的则是方便学子据此敷衍出上下比偶的制义文章。

徐氏此书在明清时期影响甚大,其文本被大量搬运袭用,又与其他材料拼合,由此实现朱《传》的再次改造。今见至少有以下四种拼合本与之相关:万历四十四年(1616)詹氏静观室所刊《新刻诗经铎振》,下栏题“笔峒徐奋鹏删补”,上栏与之合编的文本是江环的《诗经衍义》;天禄阁重刻的《采辑名家批评诗经删补》下栏为徐氏原书,上栏则以锺惺批点《诗经》的条目为主;顺治十五年(1658)归起先所刊《诗经通解》,下栏亦为徐氏书,上栏则组合以陆化熙《诗通》文本;另有一种题张居正的《诗经直解》,由书林詹伯祯梓行,下栏题“博古斋遵注诗经直解指南汇编”,其“直解”及篇末又有袭用徐氏书处,上栏则包含顾梦麟《诗经说约》、锺惺“总批”等文本。当然,亦不乏独立于徐书系统之外的拼合本,如题杨廷麟《朱订诗经揆一宗旨》的下栏“诗经翼注”,亦是一种讲章化的朱《传》,但注文与《解注》并不相同,其上栏则袭自凌濛初的《言诗翼》。

徐氏《解注》虽追求讲章的语脉贯通,但依然保留朱《传》形貌和少量训诂,如果说它是介于传注和讲章之间的一种过渡形态,那么晚明另外几种拼合本的改造则更为彻底,朱《传》文本基本已被打散、稀释,如跃剑山房所刊《新刻大小冯先生手授诗经》、熊氏种德堂所刊《新刻金陵原板诗经开心正解》及题黄道周编著的《新刻黄石斋先生诗经琅玕》等书,其上栏多系讲章文字或字词训释,下栏均是各种讲章化的《诗集传》,它们致力于个性化译读、融通朱注,除保留经文和少量注文外,与典型的《诗经》科举讲章已区别不大。

五、从宋到明:朱《传》衍变的学术意义

由上文所述“删节本”“删选本”与“增注本”“拼合本”可知,朱《传》文本内容在明代的变化主要为删削、增补两种形式,而增删之间实折射出朱子《诗》学的嬗变情况和明代社会文化的新动向。一方面,明代删削本对于朱注的删汰可归纳为三种主要类型:一是删去繁琐的字词训释,特别是具有考据色彩的文字,如朱子训“雎鸠”时引用《毛传》《列女传》的文字常被减省;二是删去拓展引申的资料,通常为篇末的史料征引,如《关雎》题下所引孔子、匡衡等大段言论常被略去;三是删去阙疑或模糊性的论断,多为朱子的学术猜想或未定推测,如《卷耳》题下云:“岂当文王朝会征伐之时,羑里拘幽之日而作欤?然不可考矣。”类似注文通常不会留存。而对于篇目和章句的删减,则与章句重复、出题倾向和文学性等相关。可见,经过一系列删减操作,朱《传》在明代已具有去学术化和简单化的倾向,目的是使理解难度降低,便于阅读和应试,从而让学习备考更具针对性。

另一方面,明代增补本在以朱《传》为代表的《诗经》宋学体系中,所增主要包括汉唐《诗》学、伪《鲁诗》学、科举教习和文学性等方面的内容。从经学内部发展的规律来看,出于对程朱理学长期统治的一种叛离,朱子《诗》学体系得以不断开放,这反映出明代经学发展从一统到多元的趋势。特别是作为一股“执拗的低音”的《诗经》汉学,以及崛起于明中期而颇具“异端”气质的伪《鲁诗》学体系,最终汇入晚明朱《传》的衍生著作中,完成了几大《诗》学系统的融通与汇流。但需要注意的是,除个别增注本外,其他著作的学术性并不强,大多仅为初级的引文罗列和材料拼合,缺乏进一步的考证思辨或义理阐发,这是由于它们本为举业而辑,目的是汇集诸说以供学子参考、采掇,艰深的学术考辨和抽象的思想理论无益于日常学习,故不必过分苛责其学术水平。已有研究指出,晚明应试者具有求新求异的多样化知识需求,他们不断突破程朱藩篱甚而杂收佛道诸子之学,故采摘朱《传》以外的注文作为新的撰文资源并不鲜见。而增补本所涉关于字词章句解析、八股文法指导的条目,以及大量拼合的《诗经》科举讲章、参考资料集成等文本,则更为直接地指明了其举业之用。总之,我们于增补本中可以发现朱《传》经义多元化、功能举业化及阐释辞章化的相关特征。

此外,出版业在朱《传》文献流衍过程中亦扮演着不可或缺的角色。在宋代逐步发展起来的商业出版于明代大放异彩,特别是晚明异常活跃的书籍出版领域,书商在新技术的支持下,凭借一系列的编刊方式和营销手段,生产出各类面向举业市场的《诗经》教习用书。朱《传》作为一种可塑的公共编书素材,坊间针对不同的阅读需求,大肆重刊翻新、删削增广其文本内容,又在其二次、三次衍生文献的基础上进一步拼贴糅合、抄撮变换,不断生产新著,如其衍生著作《诗传大全》《诗经解注》《诗经说约》等,已然成为坊间流行的新素材来源,这均使得朱《传》衍生文献的面貌更为复杂,衍生链亦不断延长。书坊对朱《传》的实用化改编,不仅体现在对旁训体等新兴解经体式的推崇与传播上,还体现在竭力周全读者,对字体字号、书版格式等作出调整,如多截版的运用即能含括更为丰赡的《诗》学知识,对于学子备考不无裨益。一些衍生著作甚至还出现朱评本、多色套印本、巾箱本等精美样式,具有娱人眼目或便于携带的特点,极大地丰富着朱《传》的书籍形态。然而,晚明出版行业的无序竞争和肆意袭用,导致朱《传》衍生著作的市场层级日趋下移,出现大量低质化、同质化的问题,这也是它们被后世诟病的重要原因。

上文关于朱《传》衍生著作众多特征的揭橥,实指向明代经学普及化、教习化的特质,“删”的目的是取便初学,“增”是为了拓展知识含量,形式变换亦旨在便利读者,无一不是为科举制度下广大学《诗》阶层服务。可见,以朱《传》衍生文献群为载体,通过一系列实用化的举措,明人成功打造出一套内容和形式相配套、从低阶到高阶均囊括的完整学《诗》体系,诸书成为明清以来《诗经》教习用书中的大宗,朱《传》亦成为明代《诗》学研习最坚实的底色,从科举教习的维度将明代定为“述朱”时代是毫不为过的。

但明代并非是以《诗》学创造著称的时代,而是一个普遍学《诗》的时代,其《诗经》研习具有从穷经致圣转向日用教习、从神圣向庸常回落的整体特征。朱《传》沦为举业弋获之用,其学术方面的深耕与开拓不可避免地走向衰落。历史地看,南宋作为朱子《诗》学形成时期,朱《传》于疑经变古的学术氛围中诞生,通过与各学派反复的辩难和交融,凭借其创新性和体系性之优势,经由门人弟子的辅翼与传播,最终在宋代一众学术著作中脱颖而出;元代则是朱《传》多元发展的时期:胡一桂、刘瑾、朱公迁等人撰书进一步赓续其学术思想,延祐年间确定其官学地位,后期服务于科举的衍生文献也开始出现;经元之过渡,明代朱子《诗》学由于进一步的制度化规约和普及化推广,其学术研究因《大全》的全面整合而逐步僵化、停滞,其义理又因衍生本的肆意篡改而流于支离琐碎。但这一朱《传》哲学光辉退场和思想活力丧失的时期,又恰恰是它被最为广泛地阅读与使用的阶段。可见,朱子《诗》学从一种创造性的思想体系,逐步被官方接受,又通过政治权力和基础教育推广开来,最终在明代全面走向普及化,并逐步渗入到中下层知识市场。

朱《传》由精英《诗》学著作到成为大规模流通的民间学《诗》读本,这一衍变过程反映出宋、明两代不同的社会文化特征:即宋代是创造与开启的时代,明代是学习与使用的时代。这启发我们从“宋明连续”的长时段角度来思考近世《诗》学的内在理路,从而拓展相关研究的视野与边界。“唐宋变革”模型已揭示出汉唐与宋代经学的区别和分野,“宋明连续”则更关注同一学术体系下精英性与大众性的关系,关注从先锋学术见识到一般《诗》学知识的衍变过程,即不仅要研究“创造性”的宋代是如何发明与创生的,也应重视“常识性”的明代是如何承用与改造的。具体来看,朱子别具一格的篇什章句划分、诗柄概括及“赋比兴”标识等,在晚明坊间衍生文献中已然凝定、普及成无需赘言的常识;他提出的“淫诗说”等在当时颇具特识性和争议性的理论主张,在明代科考实践中则通过回避或淡化的方式,作为对这一“棘手”问题的妥协性回应;又如他关于《国风》“里巷歌谣”的体认,已然内化成明人日用而不知的文学知识。而除朱《传》之外,其他宋人《诗》著亦不乏相似“经历”,如宋末著名的《诗经》研究者王应麟,晚明书贾胡文焕抽取其《玉海》卷三八《艺文·诗》部分更名为《玉海纪诗》,抽取其《困学纪闻》卷三《诗》部分更名为《困学纪诗》,并与王氏“三家诗”研究著作《诗考》和《诗经》地理学研究著作《诗地理考》,一同汇编进《格致丛书》,后又经书坊拥万堂剜版、托名等商业化改造而编入《古名儒毛诗解》,成为晚明颇为流行的学《诗》参考书。诸如此类,从高昂的学术理想到平庸的现实世界,从醇雅正大的经传典范到通俗浅近的兔园册子,相关著作的传播和衍生过程及其背后的制度、教育等不同时代的历史语境,均需得到进一步的梳理与阐发。

以往关于近世《诗》学尤其是明代《诗》学的研究,已然形成层累性的遮蔽:精英学术话语对下层《诗》学视角的遮蔽,系统性、原创性的理论追求对《诗》学实用价值的遮蔽,权威严肃文献的崇拜对坊间普及性《诗》学读本的遮蔽,正统经学立场对功利性、异质性《诗》学思维的遮蔽,单一经学路径对《诗》学多样性的遮蔽。这均导致以朱《传》衍生本为代表的众多教习类著作在历史时期盛行,但却缺席于精英学术史。故本文尝试跳出传统的经学史叙事主线,注重考察朱《传》普及化、大众化的一面,而非其“新锐”“特识”的一面。从正统学术史和文献史的角度来看,朱《传》在明代的衍生著作总体上是低质的;但不可否认的是,其影响力的保持也正是来自于相关衍生著作的不断回应与承续。文献之流衍和书籍之改造,在此成为我们借以窥测经学思想、举业风习变迁轨迹的重要视角。朱《传》在明代化身万千、无远弗届,其广泛刊印与方便易得又促成相关《诗》学知识的大量累积与传布,这势必引起时代思想文化的转变与调整,对于明代经学、文学和一般读书世界均会产生影响。而这些具体影响,也将成为我们未来推进相关领域研究的重要方向。

本文发表于《文献》2024年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|