|

貞觀政要

董運來(華南師範大學圖書館)

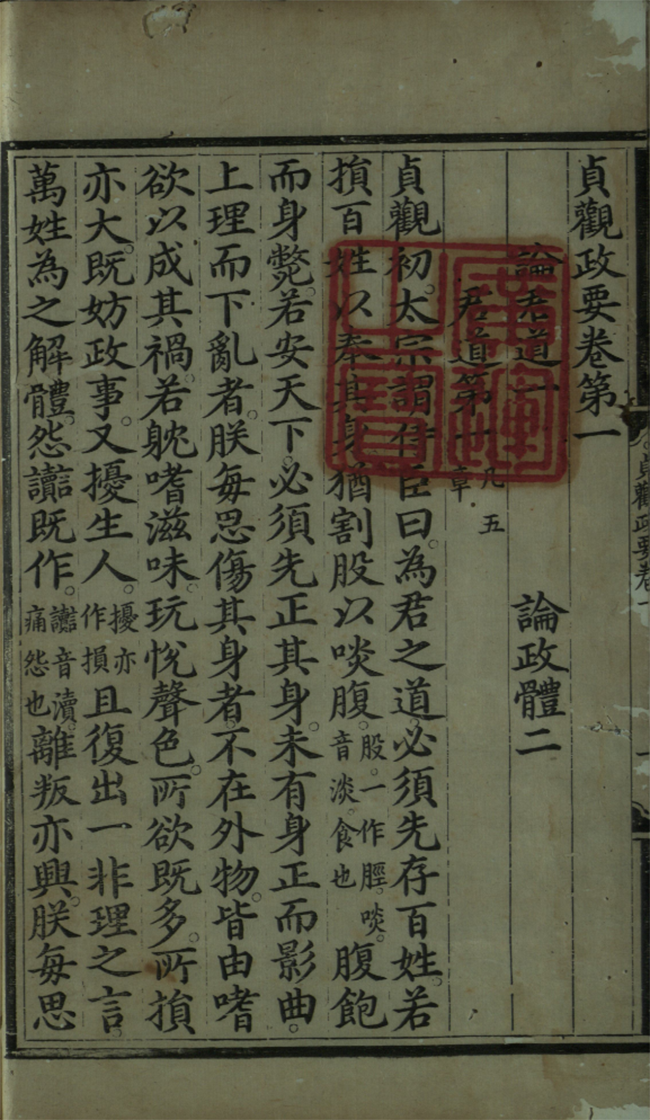

華南師範大學圖書館VO/923.12/165-2

國家珍貴古籍名録03832

《貞觀政要》十卷。(唐)吴兢撰;(元)戈直集論。明成化元年(1465)内府刻本。八册。綫裝。

【題著説明】

卷一卷端題“貞觀政要 戈直集論”,乙面題“貞觀政要卷第一”。

【著者簡介】

1.吴兢(669或670—749),浚儀(今河南開封)人。武周時入史館,編修國史。中宗任爲右補闕、起居郎、水部郎中。玄宗時,任衛尉少卿,兼修文館學士,累遷太子左庶子。初與劉知幾等撰《武后實録》,所述張昌宗誘張説陷害魏元忠事,直書不諱,後張説爲相,屢請更改,予以拒絶。撰有《貞觀政要》等。《舊唐書》《新唐書》有傳。

2.戈直(生卒年不詳),字以敬,更字伯敬,臨川人。元人。與弟戈宜皆爲吴澄門人。曾考訂音釋《貞觀政要》。

【内容】

《貞觀政要》爲唐代史學家吴兢所著,分類編輯唐太宗時的君臣討論。元代戈直對《貞觀政要》加以考訂音釋,附載諸儒論説,以暢其義。所附諸儒見書前《集論諸儒姓氏》,涵括唐人柳芳、五代劉煦至宋人宋祁、歐陽修、司馬光、范祖禹、呂祖謙等二十二人。

第一卷論君道第一、論政體第二,第二卷論任賢第三、論求諫第四、論納諫第五,第三卷論君臣鑒戒第六、論擇官第七、論封建第八,第四卷論太子諸王定分第九、論尊敬師傅第十、論教戒太子諸王第十一、論規諫太子第十二,第五卷論仁義第十三、論忠義第十四、論孝友第十五、論公平第十六、論誠信第十七,第六卷論儉約第十八、論謙讓第十九、論仁惻第二十、慎所好第二十一、慎言語第二十二、杜讒邪第二十三、論悔過第二十四、論奢縱第二十五、論貪鄙第二十六,第七卷崇儒學第二十七、論文史第二十八、論禮樂第二十九,第八卷論務農第三十、論刑法第三十一、論赦令第三十二、辯興亡第三十三、論貢賦第三十四,第九卷議征伐第三十五、議安邊第三十六,第十卷論行幸第三十七、論畋獵第三十八、論災祥第三十九、論慎終第四十。

【刊印者】待考。

【行款版式】

半葉十行,行二十字,小字雙行同。黑口,四周雙邊,雙魚尾。版心中鎸書名、卷次、葉次(序版心題“貞觀政要序”)。版框26.9厘米×19.0厘米,開本31.9厘米×21.3厘米。

【題名頁牌記】無。

【刊寫題記】無。

【刻(寫)工】無。

【避諱】無。

【序跋附録】

書首有元吴澄《貞觀政要集論題辭》、至順四年(1333)郭思貞序、戈直序、唐吴競《貞觀政要序》(後附目録)、《集論諸儒姓氏》。吴澄、郭思貞、戈直、吴競序依次録文如下:

1.《貞觀政要集論題辭》

夏有天下四百五十餘年,商有天下六百三十餘年,周有天下八百六十餘年。三代以後,享國之久,唯漢與唐。唐之可稱者,三君而已。太宗文皇帝身兼創業守成之事,納諫求治,勵精不倦,其效至于米㪷三錢,外户不閉。故貞觀之盛,有非開元、元和之所可及,而太宗卓然爲唐三宗之冠。史臣吴兢類輯朝廷之設施、君臣之問對、忠賢之諍議,萃成十卷,曰《貞觀政要》。事覈辭質,讀者易曉。唐之子孫奉爲祖訓,聖世亦重其書,澄備位經筵時,嘗以是進講焉。夫過唐者漢,孝文之恭儉愛民,可鏡也;超漢者夏,大禹之好善言、惡旨酒,可規也;繼夏者商,成湯之不邇聲色、不殖貨利,可師法也。周監二代,郁郁乎文。文、武之德,旦、奭之猷,具載《二南》《二雅》《周頌》之詩,《召誥》《立政》《無逸》之書,義理昭融,教戒深切。率而由之,其不上躋泰和景運之隆乎?然譬之行遠必自邇,譬之登高必自卑,則《貞觀政要》之書何可無也?庶士戈直考訂音釋,附以諸儒論説,又足開廣將來進講此書者之視聽,其所裨益豈少哉?前翰林學士資善大夫知制誥同脩國史吴澄題辭。

2.二帝三王之治,後世莫能及者,順人之道,盡乎仁義也。唐太宗以英武之資,克敵如拉朽,所向無前。天下甫定,魏鄭公力排封德彝之繆,以仁義進。雖太宗未能允迪其實,有愧於修齊,然四年之間,内安外服。貞觀之治,亦仁義之明效歟?史臣吴兢,類爲政要,凡命令政教,敷奏復逆,詢謀之同,謇諤之异,所以植國體而裕民生者,赫赫若前日事。江右戈直,集前賢之論以釋之。翰林草廬吴公,叙其首以屬於余。值拜奎章,召命,道廣陵,謀於憲使日新程公,將有以廣其傳也。程公慨然,即以學廪之羡鋟諸梓。嗚呼!仁義之心,亘古今而無間,因其所已然,勉其所未至,以進輔於聖朝,則二帝三王之治,特由此而推之耳。觀是編者,尚勖之哉!

至順四年歲在癸酉正月辛卯,前中奉大夫江南諸道行御史臺侍御史奎章閣大學士郭思貞書。

3.《貞觀政要》者,唐太宗文皇帝之嘉言善行、良法美政,而史臣吴兢編類之書也。自唐世子孫,既已書之屏帷,銘之几案,祖述而憲章之矣。至於後世之君,亦莫不列之講讀,形之論議,景仰而傚法焉。夫二帝三王之事尚矣,兩漢之賢君六七,作何貞觀之政獨赫然耳目之間哉?蓋兩漢之時世已遠,貞觀之去今猶近。遷、固之文,高古爾雅,而所紀之事略;吴氏之文質樸該贍,而所紀之事詳。是則太宗之事,章章較著於天下後世者,豈非此書之力哉!夫太宗之於正心、脩身之道,齊家、明倫之方,誠有愧於二帝三王之事矣。然其屈己而納諫,任賢而使能,恭儉而節用,寬厚而愛民,亦三代而下,絶無而僅有者也。後之人君,擇其善者而從之,其不善者而改之,豈不交有所益乎?惜乎,是書傳寫謬誤。竊嘗會萃衆本,參互考訂,而其義之難明、音之難通,字爲之釋、句爲之述,章之不當分者合之,不當合者分之。自唐以來,諸儒之論,莫不采而輯之,間亦斷以己意,附於其後,然後此書之旨頗爲明白。雖於先儒窮理之學不敢妄議,然於國家致治之方未必無小補云。後學臨川戈直謹書。

4.《貞觀政要序》

唐衛尉少卿兼脩國史修文館學士吴兢撰

按:兢,汴州浚儀人。少厲志,貫知經史,方直寡諧,惟與魏元忠、朱敬則游。唐長安中,二人者當道,薦兢才堪論撰,詔直史館,脩國史。神龍中,爲右補闕,累遷衛尉少卿,兼脩文館學士,復脩史,於是采摭太宗朝政事之要,随事載録,以備勸戒,合四十篇上之,名曰《貞觀政要》。開元中,爲太子左庶子。又嘗私撰《唐書》《唐春秋》。兢居官多忠諫,叙事簡核,有古良史之風。嘗撰《則天實録》,直筆無諱,當世謂“今董狐”云。

有唐良相曰侍中安陽公、中書令河東公,以時逢聖明,位居宰輔,寅亮帝道,弼諧王政,恐一物之乖所,慮四維之不張,每克己勵精,緬懷故實,未嘗有乏。太宗時,政化良足可觀,振古而來,未之有也。至於垂世立教之美,典謨諫奏之詞,可以弘闡大猷,增崇至道者,爰命不才,備加甄録,體制大略,咸發成規。於是綴集所聞,參詳舊史,撮其指要,舉其宏綱,詞兼質文,義在懲勸,人倫之紀備矣,軍國之政存焉。凡一帙一十卷,合四十篇,名曰《貞觀政要》。庶乎有國有家者克遵前軌,擇善而從,則可久之業益彰矣,可大之功尤著矣,豈必祖述堯舜,憲章文武而已哉!其篇目次第,列之于左。(目録見上文“内容”,此處略去。)

【批校題跋】無。

【鈐印】

《貞觀政要集論題辭》版框上方鈐“華南師範學院圖書館/藏書”扇形陽文藍印。目録“第一卷”篇名下方鈐“玖/聃”朱文方印、“朱印/檉之”白文方印,卷一卷端甲面“戈直集論”下方鈐“震旦/第弌/山樵”朱文方印,乙面鈐“廣運/之寶”朱文方印。卷二、三、五、七、九卷端鈐“曾在李/鹿山處”朱文長方印、“廣運/之寶”朱文方印。卷二、三、四卷端版框上方鈐“華南師範學院圖書館/藏書”扇形陽文藍印。

【書目著録】

《中國古籍善本書目》史部雜史類著録,編號2337。

【遞藏】

1.李馥(1662—1745),字汝嘉,號鹿山,福建福清人。清康熙二十三年(1684)舉人。任工部員外郎,轉刑部郎中,出守重慶,晋江蘇按察使,轉安徽布政使,任浙江巡撫。因内訌解組去官。留吴中十四年,游於九仙鳥石、南江西峽之間,收羅古籍善本。與鄭傑、劉筠川等人並稱,爲康、雍、乾間福建藏書家。藏書印有“曾在李/鹿山處”等。著有《鹿山詩抄》。傳見《[乾隆]福州府志》。

2.朱檉之(1859—1916,或作1911、1913),字淹頌,號九丹,一作玖聃,又號琴客、皋亭、震旦第弌山樵,直隸永清(今屬河北廊坊)人。行四,居仁和里。其“叢碧簃”收藏古籍、書畫、拓片甚富。

【其他】

1.全書存在蟲蛀情况,部分書葉有受潮水印,第一册尤嚴重。第一册前十二葉版心斷裂。

2.有前人修復痕迹,全書加有襯紙。以下書葉缺天頭或地脚,均有接補:第一册卷一有六葉、第二册卷二有二葉、第三册卷三有四葉、第四册卷四有三葉、第八册卷九至十有八葉。

3.偶見書心内容有墨色接筆、填補字迹。

4.封面及封底爲藍色素錦。有包角。

5.書根题有簡體四字書名“贞观政要”。

【按語】

1.此本書法流利,鈐“廣運之寶”印,就斷版來看,和以下藏本同版:中國國家圖書館14983、10543兩部明成化元年内府刻本,哈佛燕京圖書館T4683/2301明成化元年内府刻本。哈佛本刷印較早,字迹和鈐印都很清晰,網上可見高清文檔,沈津《美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏中文善本書志》確定爲成化内府本,可以作爲鑒定成化内府刻本的對照標準。

2.我館藏本《中國古籍善本書目》誤作崇府刻本。崇府刻本覆刻成化内府本,行款、版式極似,惟卷十末有“成化丙申/崇府重刊”牌記。我館藏本無此牌記。卷一第一葉乙面第五行“割股以啖腹”,“股”字左上的“几”,崇府刻本末筆收尾處有向上的尖鋭的鈎,内府本無。

3.張元濟先生認爲《四部叢刊》底本爲明成化内府刻本。《四部叢刊》續編史部第一種《貞觀政要》即附有牌記“上海涵芬樓影印明成化刊本原書板匡高二十七公分寬十九公分”。張元濟《涵芬樓燼餘書録》著録:

貞觀政要十卷 唐吴兢撰 元戈直集論 明成化刊本 八册

卷首成化元年憲宗御製序,次吴澄、郭思貞題辭,次臨川戈直集論序,次吴兢自序、篇目,次集論諸儒姓氏凡二十二人。是爲明内府刊本,見周弘祖《古今書刻》。藏印:“好古敏求”“時敏齋鄭氏積書之章”“存存老人積書教子子孫寶之事事□理”“梅釴之印”“梅釴”“隅庵”。[1]

將《涵芬樓燼餘書録》所著録的《貞觀政要》的内容、藏印和《四部叢刊》影印本比對,可以斷定《涵芬樓燼餘書録》所著録的《貞觀政要》正是《四部叢刊》底本。涵芬樓燼餘書上世紀五十年代由文化部撥交北京圖書館,今中國國家圖書館(原北京圖書館)藏《貞觀政要》(索書號07398),《燼餘書録》著録諸印皆在,當爲《四部叢刊》底本。國圖藏本卷一卷端多“涵芬樓”一印,《四部叢刊》本無。此印或在影印時銷去,如《四部叢刊》影印國學圖書館藏本皆銷去館藏印之例[2];或爲後鈐。

不過,將《四部叢刊》底本和哈佛所藏真正的成化内府本進行比對,《四部叢刊》底本書法板滯,未鈐“廣運之寶”印,與哈佛本不同版,是一種不能確定具體時間的翻刻本。從字體細節上來看,《御製貞觀政要序》二本有以下不同:(一)“而唐三百年間,尤莫若貞觀之盛”中的“尤”字,《四部叢刊》底本缺右上一點爲“尢”,哈佛本爲“尤”。(二)《四部叢刊》底本中的“而”字末筆皆略有出頭,哈佛本“而”字末筆則不出頭。(三)“感其知遇之隆”的“遇”字中“禺”旁,哈佛本少末筆一點,《四部叢刊》底本則有一點。再比對吴兢《貞觀政要序》“可大之功尤著矣”的“尤”字,哈佛本爲“尤”,而《四部叢刊》底本“尤”字末筆一點在橫的下方[3]。

國圖善本06752、天津圖書館善本S525、臺北故宫博物院善本006324-006333版刻特徵皆與《四部叢刊》底本相同,非成化内府刻本。

4.《四部叢刊》底本以及崇府刻本之外,明代尚有另外兩種相仿的戈直注本。(一)斷版相同的三部:中國國家圖書館71393(汲古閣舊藏)、臺北故宫博物院002394-002403(天禄琳瑯舊藏)、臺灣漢學研究中心02126。細黑口,有刻工。卷一第一葉乙面倒數第三行最上一字“欲”字、倒數第六字“所”字明顯與他本寫法不同;卷一第二葉甲面第五行有二十一字,最末一字是“實”,成化内府本此行二十字,最末一字是“明”。臺灣漢學研究中心02126有大量書葉用《四部叢刊》底本同版書配補,有配補的成化御製序;國圖和臺北故宫博物院的兩部皆無成化御製序。劉薔根據刻工及版刻氣息推斷臺北故宫博物院002394-002403爲蜀藩刻本[4]。按,這個版本無成化御製序,刻工又僅出現在一批風格接近元明之際的刻本中[5],其刊刻時代似可認爲在成化内府本之前。(二)臺灣漢學研究中心02128,大黑口,卷一第一葉乙面“股”“亦”“出”字筆畫不同於《四部叢刊》底本。此本有成化御製序,當爲翻刻成化内府本。

5.此本無成化御製序,兹據哈佛燕京圖書館藏成化元年内府刻本補録如下:

《御製貞觀政要序》

朕惟三代而後,治功莫勝於唐。而唐三百年間,尤莫若貞觀之盛。誠以太宗克己勵精圖治於其上,而群臣如魏徵輩,感其知遇之隆、相與獻可替否以輔治於下,君明臣良,其獨盛也宜矣。厥後史臣吴兢,采其故實,編類爲十卷,名曰《貞觀政要》。有元儒士臨川戈直,復加考訂、注釋,附載諸儒論説,以暢其義。而當時大儒吴澄,又爲之題辭,以爲世不可無,其信然也。朕萬幾之暇,鋭情經史,偶及是編,喜其君有任賢、納諫之美,臣有輔君、進諫之忠。其論治亂興亡、利害得失,明白切要,可爲鑒戒,朕甚嘉尚焉。顧傳刻歲久,字多訛謬,因命儒臣重訂正之,刻梓以永其傳。於戲!太宗在唐,爲一代英明之君。其濟世康民,偉有成烈,卓乎不可及已。所可惜者,正心、修身有愧於二帝三王之道,而治未純也。朕將遠師往聖,允迪大猷,以宏至治,固不專於是編。然而嘉尚之者,以其可爲行遠登高之助也。序于篇端,讀者鑒焉。

成化元年八月初一日。

注釋:

[1]張元濟《涵芬樓燼餘書録》,商務印書館1951年版,第2册,第42頁。

[2]此事見於譚正璧《憶南京》,見譚正璧《煮字集》,東方出版社2019年版,第165頁。

[3]參看董運來《〈四部叢刊〉本〈貞觀政要〉之底本非明成化内府刻本》,程焕文、沈津、張琦主編《2016年中文古籍整理與版本目録學國際學術研討會論文集(下)》,廣西師範大學出版社2018年版,第737—742頁。

[4]劉薔《天禄琳瑯知見書録》卷九元版史部“貞觀政要十卷”,北京大學出版社2017年版,第323—325頁。

[5]見郭立暄《明洪武蜀藩刻書三種》,《版本目録學研究》第四輯,北京大學出版社2013年版,第262—268頁。

|