|

内容摘要:国家图书馆现藏有员兴宗《九华集》清抄本两种,一为东武刘氏嘉荫簃清抄本十册,乃刘喜海传抄文澜阁《四库全书》本,递经钱桂森、刘承幹收藏;一为清乾隆四十年孔继涵家抄本一册,节抄《九华集》卷二四《西陲笔略》及卷二五《绍兴采石大战始末》,曾为高鸿裁收藏。比勘这两种清抄本与文渊阁、文津阁《四库全书》本在卷次厘定、违碍文字删改、金人人名改译、文字校订等方面的异同,可以断定孔抄本系从自《永乐大典》辑出的二次修改稿本中抄出。《九华集》中关于宋金战争的记叙,其材料来源包括员兴宗在陕为吏的亲身见闻、虞允文幕府宾客的口述资料、虞允文奏议等,是现存记载海陵南侵西路、东路战场最原始的文献之一,具有值得重视的史料价值。

关键词:《九华集》 刘氏嘉荫簃抄本 孔继涵家抄本 宋金战争

引 言

南宋士人员兴宗(?—1170)文集五十卷本刊行于宝庆三年(1227),明初被抄入《永乐大典》。清人自《大典》辑出该书并厘定为二十五卷及附录一卷,定名为《九华集》,收入《四库全书》。今国家图书馆藏有清抄本两种,一为东武刘氏嘉荫簃清抄本(索书号:05955,以下简称“刘抄本”),一为清乾隆四十年(1775)孔继涵家抄本(索书号:17040,以下简称“孔抄本”)。关于刘抄本,《嘉业堂藏书志》有过简要介绍并指出该本为《四库全书》阁本的传抄本,惜未进一步辨明系据哪一阁本传抄。孔抄本乃节抄本,节抄《九华集》卷二四《西陲笔略》及卷二五《绍兴采石大战始末》,张升考订为孔继涵借抄沈叔埏录副的四库书。相较于四库诸阁本,孔抄本抄定时间早,且抄录的《九华集》末二卷《西陲笔略》《绍兴采石大战始末》是整部文集中遭四库馆臣删改最严重的部分,故具有四库诸阁本无法比拟的校勘意义及史料价值,遗憾的是以往学界关注不多。

《九华集》中关于宋金战争的记述以《西陲笔略》《绍兴采石大战始末》最受瞩目。有学者介绍过《西陲笔略》的史料价值,然未对其文本做进一步研究。《绍兴采石大战始末》及未被收入文集内的《采石战胜录》两文史源与可信度问题,虽已有多位学者论述,但由于尚未完全厘清其源流问题,一些结论仍有可商之处。基于上述研究现状,本文拟考辨《九华集》著录与流传情况,比勘刘抄本、孔抄本、四库本以及《永乐大典》残卷所见《九华集》,揭示诸本源流关系;并在前人研究基础上对员兴宗记述宋金战争的几篇诗文的成篇、史源、史料价值等问题再做考察。希望这一研究能够引起学界对员兴宗著述的关注,并为今后利用该书提供些许帮助。

一、《九华集》著录与流传考

作为南宋前期一位颇有文学、经学造诣的馆阁官员,员兴宗生前撰述有不少诗文,去世后由亲属汇集成文集。是集刊行情况见于其弟员典寅和李心传所作的两篇序言。典寅之序无系年,其文略曰:“先兄著作,未第时著书州之九华山,人莫见其面。晚策名奉诏入馆,慷慨立朝,屡以论事辱上眷知,视生平所学不愧。不幸已矣,独遗稿存耳,敬出之,与有志古文者共观焉。”宝庆三年(1227)四月李心传序又云:“公之孙荣祖出公遗稿示余,求为之序……始公未仕时,屏居郡之九华山,自号九华子,后人因以名其文。然传于世者,视今书才十七,盖犹有所避就。既历五纪,而后全书出焉。”对读可知两序分别作于文集两次刊行之际。乾道六年(1170)兴宗去世后,员典寅将兴宗遗稿整理成文集行世,或因一些政治忌讳在刊行时“犹有所避就”,约有十分之三文稿未被刊布。至五十余年后的宝庆三年,兴宗孙员荣祖整理其祖父的全部遗稿并付梓,文集遂全,是为五十卷本。明代《文渊阁书目》著录书名为“九华文集”,《国史经籍志》作“九华集”,《内阁藏书目录》作“九华先生文集”,《永乐大典》残本所见员兴宗诗文前题名“员九华先生集”与“九华文集”,盖皆为员兴宗文集之同书异名。

宋元书目未见著录员兴宗文集,《圣宋名贤五百家播芳大全文粹》、《三朝北盟会编》(以下简称“《会编》”)、《成都文类》、《建炎以来系年要录》(以下简称“《要录》”)载录部分员文。按,以上四书俱成书于员兴宗文集五十卷本问世之前,故四书所见员文俱不出自员荣祖椠本,可能引自员典寅整理本,或是流传于世的单篇文章。稍晚成书的《舆地纪胜》两处引用员文,并有兴宗小传。宝庆元年(1225)王象之为潼川府路长宁军文学,与员兴宗家乡隆州相去不远,应当不难接触到兴宗的文字。王象之常在人物小传末强调某人有某书、文集、诗集行于世,兴宗小传却未有提及,可能他亦未见到兴宗诗文汇集成书。员兴宗文集在宋代的流传情况有待更多线索来进一步说明,但毫无疑问其文字已广泛流传,不论在兴宗家乡附近的长宁军,还是《播芳大全》的编刻地建阳皆有传阅。

至明永乐年间,员兴宗文集五十卷本被抄入《永乐大典》。此后成书的《历代名臣奏议》载兴宗奏议十一篇,该书所收南宋臣僚奏议多来源于文集。今本《九华集》中仅《上皇帝书》一文前载有兴宗完整题衔“左宣义郎、秘书省校书郎、兼国史院编修官”,《奏议》题衔情况与文集一致,当是直接抄自文集。由此可以明确员兴宗文集在明初已进入南京官府藏书系统。永乐十九年(1421)明成祖迁都,南京官府藏书随之迁至北京,明英宗正统年间又移存至北京文渊阁。正统六年(1441)《文渊阁书目》著录“员兴宗《九华文集》一部八册,全”,呈现的应是员荣祖刻本原貌。此后文渊阁藏书逐渐散佚,但员书幸得保存,成书于万历年间的《国史经籍志》著录:“员兴宗《九华集》五十卷。”《内阁藏书目录》亦著录:“《九华先生文集》八册,全。”解题曰:“宋徽宗朝检讨员兴宗著,宝庆间李心传序,凡五十卷。”可见至明代晚期,员兴宗文集完帙一直贮藏于北京文渊阁内。而明代私家书目中未见该书踪迹。

《千顷堂书目》卷二九著录“员兴宗《九华先生文集》五十卷”,解题曰:“官检讨,徽宗时人,李心传为序。”按,员兴宗为南宋孝宗朝官员,该条显然来自《内阁藏书目录》并沿袭其讹误。据学者研究,《千顷堂书目》虽是黄虞稷入史馆前的著作,但今所见《千顷堂书目》屡经后人增补抄录,《内阁藏书目录》亦是来源之一。因此不能将该书目对员书的著录理解为员书在清初的实际保存情况。其余清人书目如《永乐大典书目考》《结一庐书目》等著录的《九华集》均为二十五卷本。由此看来,北京文渊阁所藏五十卷本很有可能随着诸多内府藏书一道毁于明末兵燹。

清人诸书目著录的《九华集》二十五卷并附录一卷乃四库馆臣从《永乐大典》中辑出:“其集见于焦竑《国史经籍志》者本五十卷,乃宝庆三年其孙荣祖所编。兴宗弟梦协、井研李心传俱为之序。明以来久佚不存。今检勘《永乐大典》所录,摭拾诠次,厘为诗六卷、杂文十五卷,又《论语解》《老子解略》《西陲笔略》并《绍兴采石大战始末》各一卷。而原集所载同时祭文可以互证兴宗始末者,则别为一卷,附之于后。”四库馆臣或是采纳了《国史经籍志》所著录的员兴宗文集名称,定名为《九华集》。今存《大典》残卷所载员兴宗文字有诗四首,记两篇,启一件,札子一篇,策文一篇及《西陲笔略》全文。四库馆臣辑兴宗诗文尚存不少遗漏,后世总计增补奏议一篇,诗四首,小简四件。

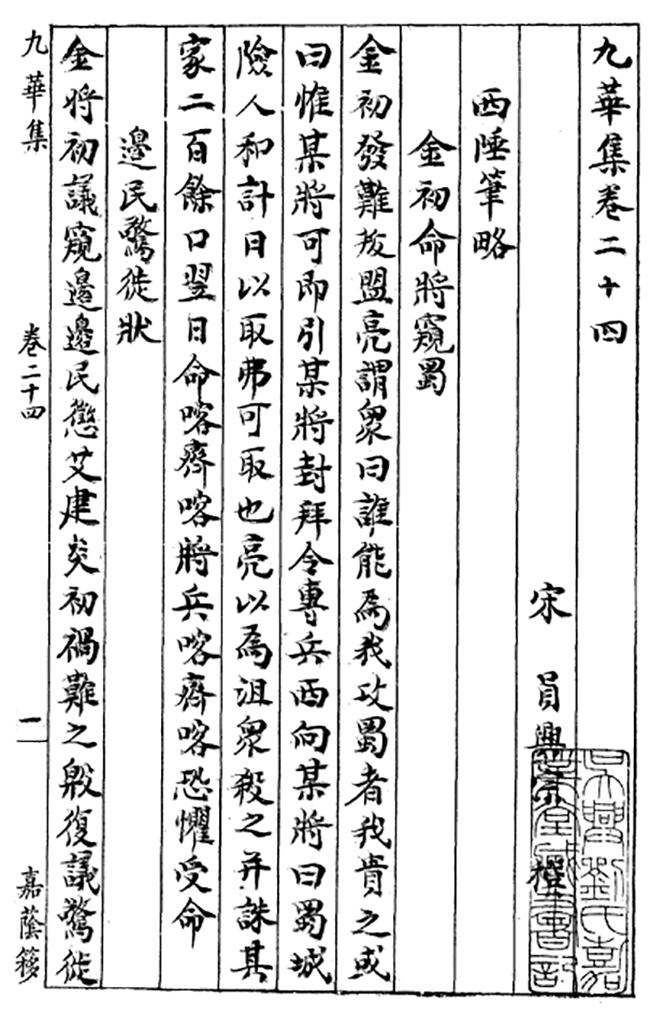

二、刘抄本、孔抄本概貌与源流考

国家图书馆藏东武刘氏嘉荫簃清抄本《九华集》(索书号:05955)二十五卷,附录一卷,凡十册,收入《宋集珍本丛刊》影印出版。此本每半叶十行,行二十一字,小字双行同,蓝格,四周单边。版心自上而下依次书“九华集”、卷数、叶数、“嘉荫簃”,版框左栏外下方书“东武刘燕庭氏校钞”。第一册首页依次钤“教经堂”“北京图书馆藏”“学有用斋”“海陵钱犀盦校藏书籍”“燕庭藏书”“吴兴刘氏嘉业堂藏书印”。原序首页钤“辛道人”“曾为绣衣使者”印。卷一首页钤有“燕庭藏书”“教经堂钱氏章”“钱犀盦藏书印”。此后每册首页钤“吴兴刘氏嘉业堂藏书印”,个别册另钤“燕庭藏书”“钱犀盦藏书印”。第三册末页钤“犀盦藏本”。附录卷末钤“北京图书馆藏”及“曾经燕庭勘读”。

国家图书馆藏刘抄本《九华集》

“燕庭”是清代著名藏书家、金石学家刘喜海之号,嘉荫簃为其室名。胡昌健考证刘抄本《九华集》约于道光二十九年(1849)前后抄成,是时刘喜海官浙江布政使,就便阅览过文澜阁藏书并据以校勘、誊录。如道光二十八年刘喜海嘉荫簃仿元刊大字本《六艺纲目》曾就文澜阁本校勘;《营造法式》存朱绪传抄文澜阁本,傅增湘据书前翁心存所录刘喜海跋文指出,该书乃朱氏为刘喜海所抄。据《壬子文澜阁所存书目》,文澜阁本《九华集》存卷一至十八,今见卷十九至二五以及附录乃癸亥补抄而来。经核对,刘抄本所抄录的书前提要落款与文澜阁本均为乾隆五十年(1785)四月,且两个版本文字一致,可证文澜阁本即刘抄本所依据的底本。文澜阁本癸亥补抄部分则出自文津阁本(文字比勘见下文表1与表2)。

咸丰三年(1853)刘喜海卒于北京,据国图藏清抄本《椒花吟舫书目》(索书号:02849)书前翁心存跋,咸丰十年刘氏藏书已流散出来:“咸丰庚申嘉午月,得此册于京都隆福寺三槐堂书肆,盖书估得之东武刘氏者……今其子将尽室以行,酌留所藏秘笈,其余书籍概皆斥卖。”

《九华集》还曾为钱桂森收藏。钱桂森号犀盦,教经堂、学有用斋为其藏书处,上述“海陵钱犀盦校藏书籍”“辛道人”“教经堂钱氏章”“钱犀盦藏书印”“犀盦藏本”皆为其印。钱氏曾官监察御史,故其藏书印还有“暂为御史再入翰林”,疑前述“曾为绣衣使者”印主人亦为钱桂森。光绪二十五年(1899)钱氏去世,其书为张兰亭、李紫东等书商瓜分。

“吴兴刘氏嘉业堂藏书印”主人乃藏书家刘承幹,包括李紫东在内的大量书商登嘉业堂之门推销,构成刘承幹藏书之一大来源,刘抄本《九华集》或由此途径流入南浔嘉业堂。20世纪30年代嘉业堂藏书开始流失,该书辗转进入北京图书馆,著录于1959年出版的《北京图书馆善本书目》,惜未注明来源。

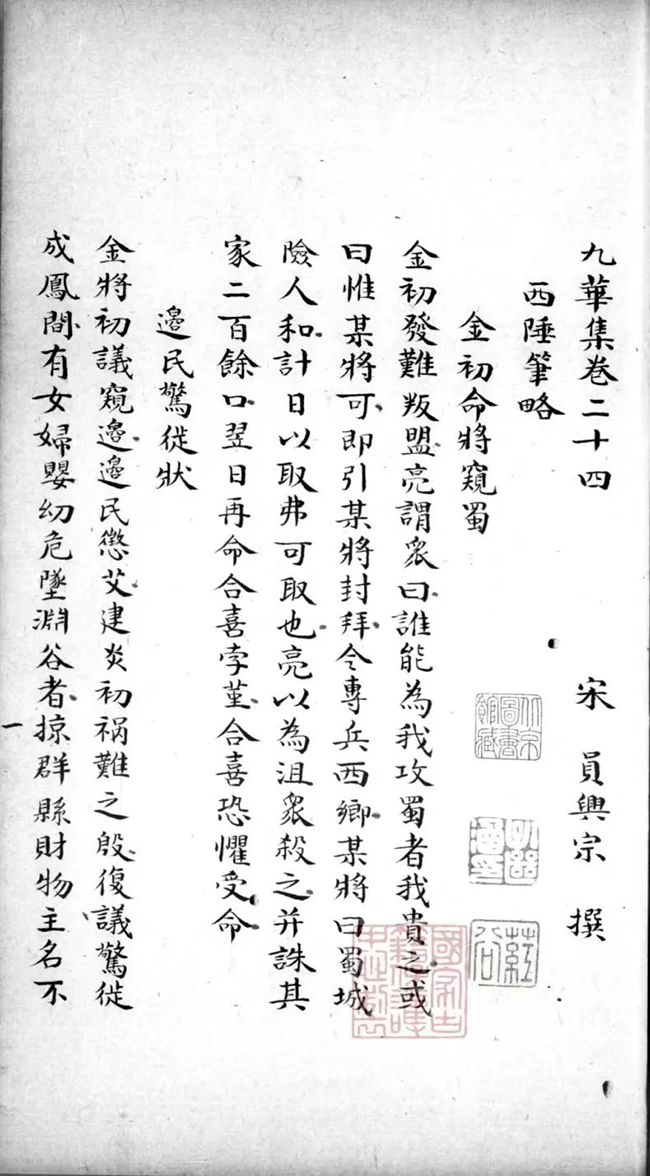

国家图书馆藏清乾隆四十年孔继涵家抄本《西陲笔略 绍兴采石大战始末》一册(索书号:17040),乃节抄《九华集》卷二四、二五而成。此本半叶十行,行二十一字,小字双行同,无行格。首页钤“北京图书馆藏”及“孔继涵印”“荭谷”,末页钤“北京图书馆藏”及“故才高者菀其鸿裁”“潍高翰生藏经籍记”。孔继涵,号荭谷,山东曲阜人,其藏书清末逐渐散出,节抄本《九华集》后经同是山东藏书家的高鸿裁收藏。

国家图书馆藏孔抄本《九华集》

《九华集》四库底本、稿本今不存,《结一庐书目》著录的艺海楼传抄阁本,《永乐大典书目考》提到的路氏抄本、莫友芝抄本亦下落不明,今存可见者有文渊阁、文津阁《四库全书》本、刘抄本,以及文澜阁《四库全书》本所存卷一至卷十八,孔继涵节抄卷二四《西陲笔略》、卷二五《绍兴采石大战始末》。

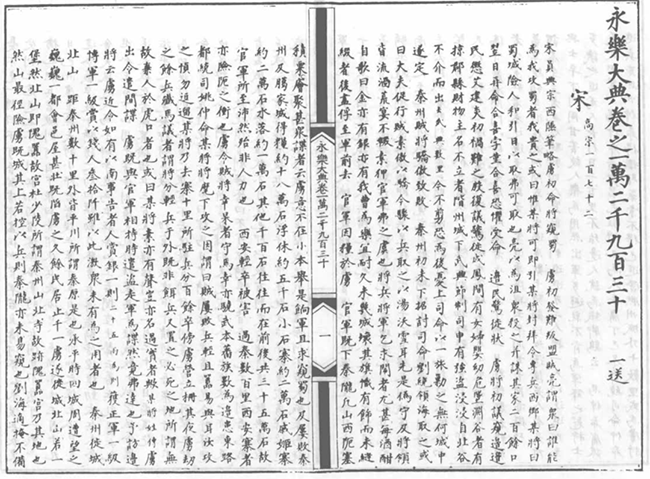

幸运的是,《西陲笔略》亦见于《永乐大典》残卷,我们得以一窥其原貌并可通过比勘文字探讨诸本源流关系。该文因记叙宋金战争,存在大量违碍文句,这一比勘亦能为我们揭示四库馆臣的削改处理过程。兹将《西陲笔略》诸本讳改文字与人名改译情况择其要者条列如下:

(一)《九华集》卷二四《西陲笔略》诸本删改违碍文字举例

1.“虏初命将窥蜀”条,《永乐大典》“虏初发难叛盟”,“虏”,孔抄本、文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“金”。“叛”,文津阁本、文澜阁本补抄作“败”。

2.“秦州贼将骄傲致败”条,《永乐大典》“伪守及将领皆流湎”,“伪”,文渊阁本作“敌”,刘抄本作“州”。

3.“西安轻卒被害”条,《永乐大典》“虏令贼将幸杲者守焉”,“虏”,孔抄本、文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“金”。“贼”,诸本皆删去。

4. “郑宗招下临洮,然勇而无谋”条,《永乐大典》“伪守赵钤辖者,稍知义理,悉蕃汉情”,“伪”,文渊阁本作“其”,刘抄本删去“伪守”二字。“稍知义理”四字,除孔抄本外,诸本皆删去。

5. “熙、兰蕃族为虏用”条,《永乐大典》:“官军未得洮、河,如熙、兰等处蕃族部落村奔等,多为之用。或为虏人乡导,或为虏人辇重,官军所介,往往群聚嘻笑。戎狄畏服大种,盖其天性也。及河、陇既下,部落村奔大震。夷语谓酋豪为‘敦’,又为‘村奔’。‘敦’者,‘村奔’之反音,‘村奔’者,其义为一村所奔走耳。”第一处“村奔”,除孔抄本外,诸本皆作“村氓”。第二处“村奔”,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄作“村氓”,刘抄本作“村民”。两处“虏”字,诸本皆作“敌”。“戎狄畏服大种,盖其天性也”,孔抄本“戎狄”作“外国”,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本删去该句。“夷语谓酋豪为‘敦’,又为‘村奔’。‘敦’者,‘村奔’之反音,‘村奔’者,其义为一村所奔走耳”句,诸本皆删去。

6. “官军巧于取秦”条,《永乐大典》“伪守萧济开门以降”,“伪”,文渊阁本作“其”,刘抄本作“州”。

7. “河州士民望风归义”条,《永乐大典》“伪守及同知望风降下”,“伪”,文渊阁本作“敌”,刘抄本作“州”。

《永乐大典》:“初,诸将议河州富厚,久陷逆地,人心去留未定。及薄城下,民争开门,香车花舆踵道,皆曰:“我曹华人也,衣冠礼乐之旧。前日被发左衽,实非我愿。今亲父临我,我敢不认耶?”“逆”,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“金”。“我曹华人也,衣冠礼乐之旧”句,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本删去。“被发左衽”,诸本皆作“之降”。

8. “张忠彦兄弟投伪事”条,《永乐大典》“张忠彦兄弟投伪事”,“伪”,文渊阁本作“北”,刘抄本作“金”。

《永乐大典》“忠彦兄忠孚尤凶狡祸贼……遂驱官吏陷逆地。”,“祸贼”,孔抄本原作“祸敌”,后校作“祸贼”;文渊阁本、刘抄本作“祸敌”;文津阁本、文澜阁本补抄作“无敌”。“逆”,文渊阁本作“敌”。

(二)《九华集》卷二四《西陲笔略》诸本金人人名改译举例

1.“虏初命将窥蜀”条,《永乐大典》“合喜孛堇”,文渊阁本、刘抄本作“喀齐喀将兵”,文津阁本、文澜阁本补抄作“哈齐哈将兵”。

2.“西安轻卒被害”条,《永乐大典》“幸杲”,文渊阁本、刘抄本作“桑节”,文津阁本、文澜阁本补抄作“星格”。

3.“刘海治平之役,战最力”条,《永乐大典》:“有千户温狄哥者。狄哥一名泼察字(笔者按:当作“孛”)堇。”“温狄哥”,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“温德亨”;小字注部分,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本皆删去。《永乐大典》“金冠折合孛堇”,孔抄本作“金将折合孛堇”, 文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“金将珠赫贝勒”。

4.“马仲希庸谬,遂失熙、巩”条,《永乐大典》:“时郑宗、李进、荣某等已诱敌将龙虎,任龙虎上将军,名蒲察乌也。方议拜降城下。龙虎者,故虏大将黑煞子也。一名黑风。”“黑煞”,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“哈沙”。两处小字注,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本皆删去。

5.“张忠彦兄弟投伪事”条,《永乐大典》“娄宿”,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“雅苏”。

6.“白常不肯事虏”条,《永乐大典》“撒海”,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本补抄、刘抄本作“萨哈”。

《永乐大典》所见员兴宗《西陲笔略》

据学者研究,初修《四库全书》时,除元修三史已彻底改译民族语名外,其余诸书绝大部分仍旧文未改;至于违碍文字,明末以前的书籍并未遭严格删改。到乾隆五十二年(1787)覆校《四库全书》时才要求全面改译与三史相关的所有文献,并彻底删改违碍文字。从上述比勘来看,民族语人名在孔抄本中尚未改译,“虏”“戎狄”等对非汉人的蔑称在该本中均被替换为中性用词,但仍见“逆”“伪”等字眼。“稍知义理”“畏服大种,盖其天性”“我曹华人也,衣冠礼乐之旧”等暗含华夷之辨、贬损金人的语句在孔抄本中尚未完全被削去,而在四库定本中诸如此类的表述消失殆尽。

文句校订方面,《四库全书考证》指出馆臣四库定本对底本卷二四有两处校勘,一为“秦州徙城北山”条:“北山即隗嚣故宫,杜少陵所谓‘秦州山北寺,故迹隗嚣宫’,乃其地也。”《考证》云大典本将“宫”讹作“官”。孔抄本该句两处“宫”字原作“官”,后在原字上校为“宫”。又“四川山寨,天设之险”条:“而仇池尤高峙耸拔……杜老谓‘万古仇池穴,潜通小有天’,岂殆然耶?”《考证》云大典本将“杜老”误作“东老”。孔抄本亦作“东老”。可见在这一稿形成前,四库馆臣尚未校订《九华集》错字。

孔抄本《西陲笔略》卷末跋语透露出该本源流:“乾隆乙未闰十月廿一日,沈埴为处借我抄得二种。”可知该本乃是乾隆四十年孔继涵自沈叔埏(字埴为)处抄出。自乾隆三十八年(1773)四库馆开,沈叔埏便相当关注,乾隆四十年叔埏入京,并与四库馆臣交往,乾隆四十三年他以馆外人员身份参与四库馆校书,乾隆四十五年(1780)充任四库馆分校官。张升指出《颐彩堂文集》“书后”著录之书多为叔埏从四库馆录副而出,其中一部分是他借由与馆臣的密切交往,在入馆前所录副。乾隆三十六年孔继涵进士及第,在京师任官,与诸多馆臣过从甚密,因能借抄包括《九华集》在内的大量古籍。

自《九华集》从《永乐大典》中辑出到四库定本抄成,期间形成了多个修改稿,国图所藏孔继涵节抄本即是他乾隆四十年从沈叔埏录副的某一环节的四库稿本中抄出。据学者对大典本办书流程的研究,初辑稿本为抄出佚文的整合;分卷、初步整理后重新誊录写定为二次修改稿;二次修改稿交纂修官修改错字、增减文字、改动格式后,再次誊抄为三次修改稿;复校后若还有问题,誊录再据以修补,最终成为《四库》所收的大典本。结合孔抄本上述卷次厘定、违碍文句删改、金人人名改译、文字校订等方面情况来看,其所过录的应是辑自《永乐大典》的《九华集》二次修改稿本。尽管《九华集》四库底本、稿本已不存,孔抄本的存在仍可以填补我们对于四库馆臣整理该书过程的认识。而刘抄本作为文澜阁本的传抄本,其卷十九至附录(即文澜阁本补抄部分)尤其值得关注,对于了解文澜阁本《九华集》的整体面貌具有一定价值。

三、《九华集》中关于宋金战争历史记述的史源与史料价值

(一)《西陲笔略》

南宋与金、蒙对峙时期,川陕地区战略地位突出,故而涌现出大量川陕边防史地类文献,员兴宗《西陲笔略》便是其中之一。绍兴二十六年(1156)员兴宗在四川类省试中高居第二,次年赴殿试途中横生变故,最终仅获同进士出身:“沿道失舟,惊苦之余,仅得一第。”在临安谋差事未果后,兴宗西归家乡,沉浮选海,《西陲笔略》即成书于这一时期的作品。该书条记陕西边事甚详,数次出现“予访边将”“予访边人长老”等表述。“四边用兵,祥征甚多”条载绍兴三十一年九月、十月陕西利于用兵的“祥兆”,其后言“许同诸公方议奏此事”,可推知兴宗作此记录之时正供职于陕西官廨。其长篇叙事诗《歌两淮》亦可为证:“近来分陕从天阙,悬解西民愁百结……为君再赋洗兵马,下客敢继唐诗翁。”按,绍兴三十二年二月,虞允文充川陕宣谕使,“近来分陕”透露出二人此时俱在陕西;员兴宗以宾客自居,显然撰诗前就已和虞允文打过交道。从以上线索来看,《西陲笔略》是兴宗绍兴末年在陕西为吏时记录下来的见闻及采访所得的一手资料。

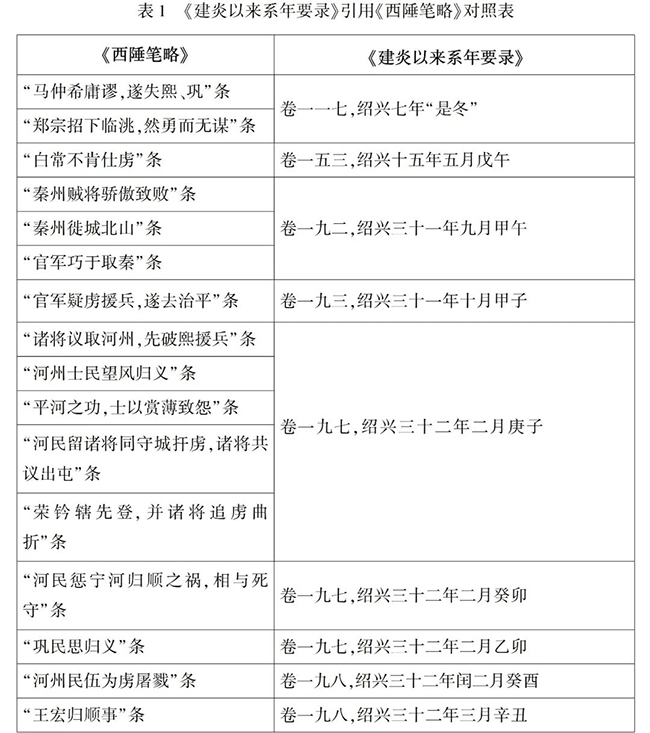

《永乐大典》卷一二九三〇引作“员兴宗《西陲笔略》”,未冠以“员九华先生集”之名,而四库馆臣将其辑入《九华集》卷二四。全文共36条,每一条载一事之始末,每事有一提纲,所记之事大多在绍兴三十一年八月至次年三月间。当是时,金主完颜亮兵分西蜀、汉南、淮南、浙东四路进攻南宋,双方在淮南、浙东配置了大部分兵力,这两路是主要战场所在,对此时人留下了丰富的记录。相形之下,西路战事的记载则少了很多。李心传《要录》对西蜀用兵情况的记叙多采王之望、吴璘等奏议;私家著述方面则多引费士戣《蜀口用兵录》和员兴宗《西陲笔略》,前者今已不存。《要录》内三处注文明确指出参考过《西陲笔略》,但实际远不止于此。现将《要录》征引该书的情况列表1如下:

是书36条记事中,有16条被李心传修入《要录》。也就是说,李氏对于海陵南侵时西路秦州、河州、巩州战事,以及刘海、李进、马仲希、王宏等边将的认识几乎全部来源于《笔略》。

除上述被《要录》所采纳的对于战事的记述外,《笔略》中还有员兴宗对边陲社会生活、军中故事的细节观察。他记录下许多边将的谑称或名号,如蕃将李进“为人长行,日二百里不殆,边人号为‘铁脚鸡’云”;王宏叔父“其人黑而长,边将谓之‘铁幡竿’,西人谚曰:‘谁为飞虎将,无若铁幡竿’,为王发也”。“贼亮虐用西民”条保留了金朝控制下,陕西人户遭遇的苛捐杂税及其名目。“虏出令遣间谍”条呈现了金人激赏民众充当间谍的奖励策略,等等。得益于员兴宗这段走边为吏,贴近边地民众和普通边将、边军的经历,可以从他的文字中略见一幅与高官奏议和文集呈现出来的不同的战场图景。

(二)关于采石之战的记述

采石之战后,宋方涌现出一批描绘战况、歌颂战果的诗文,自宋代起便不乏针对这些作品的质疑与批评。如赵甡之《中兴遗史》云:“允文有门下士,昧于名教典礼,乃拾掇三札,溢其虚美,作为记事之文,夸大允文之功。允文蜀人也,首自蜀中传写之,众皆和之,于是蜀人家家有传本矣。”对虞允文门人所撰称颂采石战功之文嗤之以鼻。然已有学者指出“拾掇三札”之说不确,蹇驹等门下士所作诗文另有所据。作为虞允文门人,员兴宗撰有叙事诗《歌两淮》,以及《绍兴采石大战始末》(以下简称“《始末》”)、《采石战胜录》(以下简称“《战胜录》”)两文。这些赵甡之眼中的“虚美”之作是现存关于采石之战的较早记录,只有辨明这三部作品的源流,才能重新认识其史料价值,并对这一类创作行为做出相对客观的评价。

目前学界对《始末》《战胜录》两文研究较多,而相对忽视叙事诗《歌两淮》。《歌两淮》见于《九华集》卷二,沈叔埏《书九华集后》作《悲两淮》。该诗作于绍兴三十二年员兴宗与奉命宣陕的虞允文结识并成为其门客之际。《始末》被四库馆臣编排于《九华集》卷二五,文中未见涉及撰成时间的直接线索。《要录》绍兴三十一年十一月丁丑条小字注节录《始末》采石之战部分,未引战前事迹、瓜洲之战及完颜亮之死部分。

《战胜录》文前提衔“国史院编修官”,按,员兴宗乾道四年(1168)六月任国史院编修官,是文当作于任职后。《会编》全文抄录,国家图书馆藏《杂史四种》清周星诒跋本(索书号:06212)和上海图书馆藏《杂史五种》清抄本(索书号:756469)亦载《战胜录》全文。学者指出这两种杂史汇编源出一书,其所收文献除《战胜录》外,还包含张棣《正隆事迹记》一卷、蹇驹《采石瓜洲毙亮记》(以下简称“《毙亮记》”)一卷及附录、佚名《采石毙亮记》一卷、佚名《炀王江上录》一卷,共五种,上图藏本为完整本;而国图藏四种本为残本,缺张棣《正隆事迹记》。在上述五种文献中,除蹇驹《毙亮记》为原书外,其它均从《会编》辑出。也就是说,目前所见《战胜录》皆源出《会编》。

清代出现《战胜录》单行本。《四库全书总目》杂史类存目一著录《采石战胜录》一卷:“宋员兴宗撰……所著《辩〔辨〕言》及《九华集》,岁久散佚,近始从《永乐大典》采摭成帙。惟此书世有传本,所记乃虞允文督师江上,拒金海陵王之事,大致与史文相出入。《永乐大典》亦载之,题曰《采石大战始末》,而冠以‘九华集’字。盖其中之一篇,后人析出,别立此名也。”《四库全书总目》杂家类五著录员兴宗《辨言》又说:“兴宗有《采石战胜录》,已著录。兴宗著作载于《永乐大典》者,皆冠以‘九华集’字,惟《采石战胜录》及此书不以‘九华集’字为冠,疑二书于集外别行也。”陈乐素研究《会编》引书问题时指出上述两段提要相互抵牾,《永乐大典》中既有《战胜录》,又有《始末》,前者原属别行,后者则载于集中。按,四库提要将《战胜录》《始末》误作一书,故误以为《战胜录》是从《九华集》中析出,陈氏提出《战胜录》成书先于《九华集》这一判断当是。然《战胜录》并非如陈氏所言见于《永乐大典》,四库提要明确指出《辩言》及《九华集》是从《永乐大典》采摭而出,《战胜录》则“世有传本”,即提要著录的程晋芳家藏本,今不见于世。除《战胜录》外,《总目》另著录的程晋芳家藏《淮西从军记》一卷、《回銮事实》一卷皆为《会编》引书,疑程氏所藏这三篇杂史皆从《会编》辑录出,而非传世本。

《战胜录》比《始末》多出六百余字,然有学者未注意到两文区别,多一概论之,如陶晋生介绍《始末》开头便言“即《采石战胜录》”。蒙文通发现在宋代一人对同一事件有两部书记载是常事,并提出《始末》是员兴宗绍兴三十二年撰成的语体本,《战胜录》是他看到蹇驹《毙亮记》后将其中一些事迹补入《始末》修改而成的文言本。蒙氏观察到员兴宗两文的文字异同,并辨明两文为初稿与修订本的关系;然《始末》《战胜录》均有大量口语对话,不存在语体、文言之别。至于两文史源问题,陶晋生通过《战胜录》中员兴宗提衔,认为是文作于他任国史院编修官时或之后,所依据的材料多是官方资料。顾宏义对陶氏的《始末》取材官方之说法予以驳斥,继而提出《始末》源出虞允文三通报捷札子,并参考了《毙亮记》等其他史料。

蒙氏、顾氏做出《毙亮记》《战胜录》有前后承袭关系之判断,是基于两文有部分内容高度相似,且前者撰成在先的事实,而李京泽关于《毙亮记》的最新研究则提出不同看法。李文发现两书虽有相似的叙述逻辑及文本结构,甚至文字雷同,在表述细节上却有所差异,进而提出两书皆是在虞允文幕府宾客依据口述资料记录的原始文本之基础上,各自改编而成,乃同源异流而非直接因袭的关系。《歌两淮》与《毙亮记》皆以金人起衅,高宗君臣廷议对策的叙述开启全文;而《始末》《战胜录》开篇所载虞允文绍兴三十年使金前后两次提醒高宗金必败盟南侵,完颜亮回汴京后虞允文关于战事的建议,均不见于前者。由此看来,这些情节不见于幕府宾客所记录的原始文本,当出自员兴宗所见其他材料。

至于新见材料的性质,以及员兴宗缘何得见这些材料,明人叶盛《水东日记》中保留的刘光祖为虞允文奏议集所作序文提供了线索:“余读《雍国忠肃虞公奏议》二百二十有七篇而慨然有感焉,世但知采石之战有七千之卒而却虏兵四十万,其功甚伟,不可得而没其实也。”虞允文奏议集已佚,但由这篇序文可知集中收录了虞允文从采石之战前预言金必叛盟,劝高宗早早备战,出使金国见闻,到采石之战中激励军将破敌,于瓜洲策划迎战,再到战后请车驾还都的一系列奏议,其中部分内容与《战胜录》详略互见。

如刘光祖读到虞允文奏议中对金军南下路线的预言时,盛赞其先见之明曰:“曾岂知公于绍兴辛巳之前,已因轮对面奏,虏必叛盟,兵必分五道,正兵必出淮西,奇兵必出海道,宜令良将劲卒备此二境。”《战胜录》则保留了奏议的更多细节:“虏异时南牧之计,必为五道。出蜀口、出荆襄,止以兵相持。淮东之计沮洳,非用骑之地。他日正兵必出淮西,奇兵必出海道。”其后员兴宗标注出处为“庚辰年木〔札〕子是”,即虞允文绍兴三十年所上札子。又如《战胜录》中虞允文与宰相商讨应敌之策云:“虏主已去,乞留五千人殿后兵五万中。约止江池之间,欲留此为用。若上流兵盛,自江鄂间应援;淮西兵盛,便出大信口池州采石近,可以援淮西。”对读刘序相应文段:“因白宰相陈福公康伯宜速奏知,令成闵五万人到池州驻池州,到江州驻江州。它日虏重兵出上流,则荆湖之军扞于前,江、池之军进而援之。虏重兵出淮西,则池州军出巢县,江州军出无为,可为淮西官军之援。是因一军之出而两用之,最为得计。丞相善其言,亦未奏行也。”可知员兴宗参考了同为刘光祖所见的虞允文上宰相陈康伯书。此外,《战胜录》记录下君臣对话、虞允文使金返程的时间,这些材料可能出自日历。以上《战胜录》溢出《歌两淮》的内容全部见于《始末》,也就是说《始末》成书时间亦在员兴宗兼任史官之后。兴宗因供职史馆得以看到虞允文奏议、日历等材料,便撰下《始末》与《战胜录》。

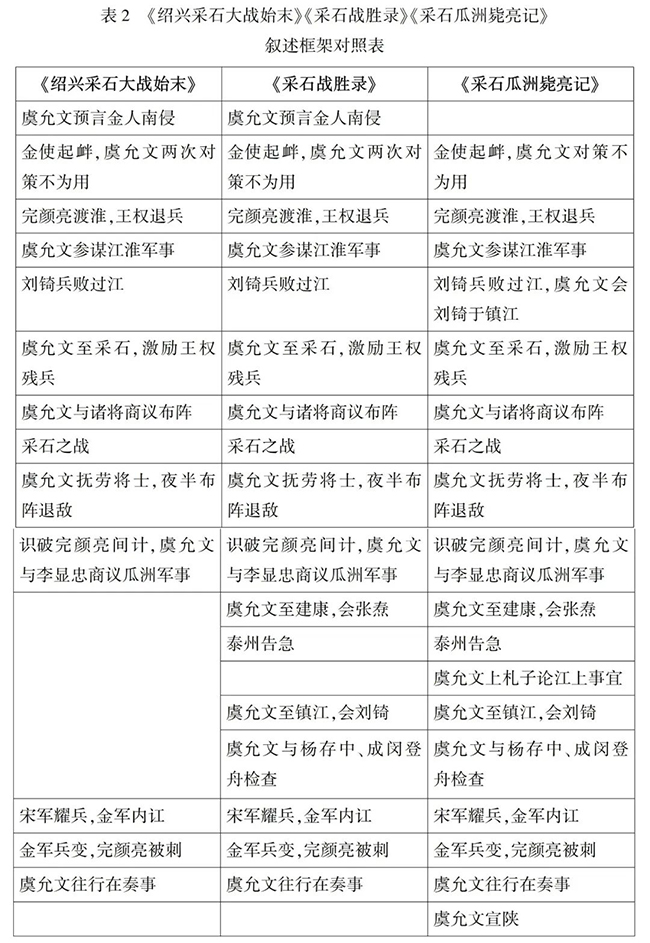

初步厘清史源及写作时间,下一个亟待回答的问题便是两文孰为初稿,孰为修订本。经核对(见下表2),两文差别主要有二:《战胜录》比《始末》多出虞允文在建康、镇江事迹,且在金人谋划刺杀完颜亮部分与《始末》有较大差异。而《战胜录》这两部分情节和文字表述,与蹇驹《毙亮记》高度相似。结合李京泽对《毙亮记》《战胜录》史源的判断来看,《始末》《战胜录》成书存在两种可能,一是《始末》先撰成,后员兴宗依据在虞允文幕府中所获关于采石之战的原始文本增补修订成《战胜录》。另一种可能,即《战胜录》定稿后兴宗删润修改,遂成《始末》。

笔者认为《战胜录》为初稿的可能性更大。其一,除去开篇部分以及虞允文在建康、镇江事迹外,员氏两文与蹇文叙事结构基本一致,且有大量文字相似之处,可见员兴宗撰写《始末》时亦以虞允文幕府中所获原始文本作为核心材料,而非撰成《始末》后才获得原始文本,据以增补成《战胜录》。其二,《始末》所记完颜亮计划渡江的时间与《战胜录》《毙亮记》不一致。在《战胜录》中,虞允文至建康见到张焘后被告知完颜亮欲“初十日来此会饭”,《毙亮记》文字与之一致;而《始末》载宋军耀兵后,金将认为不可轻易渡江,被激怒的完颜亮遂与诸将约定“十二月初一日离杨门,初三日建康早饭”,显然材料来源不同于前二者。员兴宗很有可能凭借早先获得的原始材料撰写《战胜录》后,再依据所见其他材料修订成《始末》。其三,员兴宗文集收录了《始末》而非《战胜录》,似能说明在为兴宗编订文集的后人心目中,《始末》才是最终定本。

回过头再来看赵甡之对虞允文门人所作这一批诗文的评价。员兴宗关于采石之战的一诗两文兼采幕府宾客的口传材料,以及兴宗进入史馆后所见官方材料等超出虞允文三札的内容,保留了关于采石之战战况及战争前后情形的不少原始资料;从《歌两淮》到《战胜录》,再到《始末》,亦可见兴宗利用新见材料修改旧有叙述的经过。赵氏“拾掇三札”之说忽视了材料的多种来源以及修改删定的撰述过程。且“溢其虚美”“昧于名教典礼”“夸大允文之功”仅是这些诗文的面相之一。周麟之尝撰《破虏凯歌》称颂采石之战,四库馆臣讥其“虚张虞允文瓜洲采石侥幸之功,殊为过实,词句亦多鄙俚”。傅增湘云:“此南宋士大夫慨愤夷祸,渴望恢复之言,与文达所处时代不同,要不足为病也。”该说诚是。员兴宗、周麟之等创作者并未亲眼见证这场战争,与其说他们的诗文是记录采石之战,不如说是对于采石之战的集体记忆之呈现。宋室南渡后对金屡屡妥协,采石之战击退金军,金主完颜亮丧命,必然给南宋朝野带来极大振奋。孝宗朝以降,针对采石之战中宋军是否大胜的质疑不绝如缕,但在经历过海陵南侵危机的时人历史记忆中,这无疑是一场“一洗万古乾坤辱”的重要胜利,主战人士无疑希望采石之胜成为宋廷一雪前耻的开端。从这个背景来理解员兴宗等人的创作,他们对于虞允文形象的塑造乃是顺势而为,反映了时人对虞允文的赞颂和期许。

四、结语

员兴宗文集五十卷本完帙于明末散佚,今国家图书馆所藏东武刘氏嘉荫簃清抄本《九华集》,清乾隆四十年孔继涵家抄本《西陲笔略绍兴采石大战始末》皆源自四库馆臣从《永乐大典》中辑出并重新厘定的《九华集》二十五卷本。不同的是,刘抄本传抄文澜阁《四库全书》本,反映的是四库定本的面貌,孔抄本则是从沈叔埏录副的四库稿本中抄出。比勘《永乐大典》残卷、孔抄本、刘抄本,以及文渊阁、文津阁四库本中的《西陲笔略》可以发现,孔抄本已厘定卷次,初步删改违碍字眼,然未改译民族语名,未校定错字,反映的是较为原始的二次修改稿本之面貌, 具有四库诸阁本所不具备的文献价值。刘抄本作为文澜阁本在道光年间的传抄本,其卷十九至二五以及附录部分,可以补文澜阁本旧抄之所缺。

《九华集》中记录绍兴三十一年至次年宋金战争的几篇诗文学术研究价值高。《西陲笔略》是员兴宗以走边为吏时的亲身见闻及访得资料汇编而成,提供了海陵南侵时西路战况的一手资料,对于探讨南宋前期川陕军事地理、社会生活亦有重要价值。在前人研究的基础上,本文对员兴宗关于采石之战三篇诗文的源流做出梳理:绍兴三十二年,兴宗在虞允文幕府获得关于采石之战的原始资料,撰成叙事诗《歌两淮》;兼任史职后,兴宗在已有原始材料的基础上,结合史馆内所见虞允文奏议等材料撰成初稿《采石战胜录》;最终收入文集的《绍兴采石大战始末》,则是兴宗看到其他来源材料后,对《战胜录》进行删润修订而成。尽管这一类歌功颂德诗文的真实性与写作意图颇具争议,但不可否认,员兴宗的著作对于了解当时的战争情形仍具有较高的史料价值。

本文发表于《文献》2024年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|