|

内容摘要

明人大规模汇纂诗歌总集的活动使部分先唐诗歌的面貌得以定型,体现为文本信息确定、篇章补全、篇章纂合与全篇始见四种情况。文本信息的定型指题目、体裁与作者的确定,如张衡《定情歌》等。篇章补全的定型指某首诗歌的部分句段见载于前代文献,完整篇章却始见于明代,如蔡邕《翠鸟》等。篇章纂合的定型指见于前代文献的句段最早在明代被纂为一篇,如《古歌》等。全篇始见的定型如《王子思归歌》等。总集以外文献的编纂也有类似作用。明编总集的钩沉补遗及其编纂体例是造成定型的原因,总集间的文献递承又扩大了这种定型作用的影响。梳理先唐诗歌在明代的定型,能深入认识明代诗学文献,并反思相关诗史、诗论的判断。

关键词:先唐诗歌 明代 定型 总集

引 言

明人编纂刊印先唐诗歌具有重要的文学史意义,近年来学界对此愈加关注。在文学层面,明代文学复古思潮以及中古诗歌接受研究成绩突出。在文献层面,明代编刊先唐别集本身是诸集版本源流的组成部分,前人论之甚夥;对明人编选先唐诗歌总集更有结合书籍史视角的探究。这些论述多持明代文学的立场,主要研究先唐诗歌汇纂对明代文学的影响,较少关注明人的纂集刊印如何塑造先唐诗歌的今貌。

逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》作为先唐诗歌研究的关键文献,受到明人纂集刊印总集的深刻影响。前贤已指出此点,并通过比勘传世文献与使用近年新出文献,纠正明人辑校时产生的舛误,补遗前人未见的诗歌。本文拟在前贤基础上进一步追溯明编总集中先唐诗歌的文本来源,揭示部分先唐诗歌实际定型于明代的事实。

一首先唐诗歌的今日通行面貌在现存文献条件下首次出现,可称这首诗歌发生定型。先唐诗歌的定型可上溯至齐梁至初唐期间别集、总集、类书的编纂,代表文献是《文选》《玉台新咏》《艺文类聚》和六朝所编旧集。它们最早大规模汇纂并确定先唐诗歌的今貌,影响深远,可称先唐诗歌的第一期定型。第一期定型的时代接近先唐诗歌的写定年代,往往由官方主持编纂,修纂条件优越,使用文献更可靠。但从诗歌产生到第一期定型之间,诗歌文本已在流传中有所变化。第一期定型并未在齐梁至初唐时期全部完成,今存先唐诗歌有部分始见于初唐至南宋初编纂的文献,如《初学记》《文苑英华》《乐府诗集》等类书与总集。这些文献可视为第一期定型的余波,编修时仍能利用官方资源,也能使用今人不及见的佚书。此后如《古文苑》已无官方力量参与,尽管它仍有今佚的材料来源,但前人颇质疑其文本可靠性。时至南宋,《古今岁时杂咏》和载于《吟窗杂录》的《梁词人丽句》也汇集先唐诗歌。它们是南宋印刷业兴起的大背景下,基于民间文化需要编成的商业读物,无法利用相对可靠的官方书籍、人力资源,文献价值已难比拟第一期文献,可视为第二期定型的先声。

第二期定型主要发生于明代编刻的总集、别集、类书、笔记等文献,其主要材料来源为第一期文献,不再如第一期文献那样由官方主持修纂或利用官方书籍资源。此期定型的主要价值在于保存相当数量已无更早来源的先唐诗歌,尤其集中于明代编纂的大量总集,别集、类书、笔记等文献的汇集作用相对稍弱。以冯惟讷《诗纪》为代表的影响甚深的明编总集,汇合保存许多不同来源的定型文本,在钩沉与编纂两个方面使许多先唐诗歌得以定型,下文将着力揭示此点。

明人编刻先唐诗歌总集首先以《文选》《玉台新咏》等前代经典总集的广续补遗之作为主,这些总集曾利用相当数量载有先唐诗歌的今佚文献,实际成为先唐诗歌在明代定型的原点。在此之后是嘉靖晚期开始增多的新编通代古诗总集,它们的补遗作用不如广续总集,其定型意义主要体现在编纂而非钩沉。整体来看,第二期定型主要分为四种形式:文本信息的定型;篇章补全的定型,即前代文献出现部分句段但全篇始见于明代;篇章纂合的定型,即句段都见于前代文献但纂合于明代;全篇始见于明代的定型。

一、文本信息的定型

明代广续前代总集首先使先唐诗歌的文本信息定型,包括题目、体裁与作者等内容的确定。

确定题目的例子,如张衡《叹》诗原载《艺文类聚》,题作“张衡《定情赋》曰”,可见本为赋作片段,逯钦立案曰“此《定情赋》中之叹也”,甚确。但《广文选》将之列入“杂歌”,题为张衡《定情歌》,在增补《文选》的类目中收录此诗。其后《古乐苑》沿用《定情歌》一题,并将繁钦《定情诗》附后,构成一组杂曲歌辞的谱系。《古乐苑》目录中此诗题下有小字注“补”,可知梅鼎祚意在为《乐府诗集》杂曲歌辞所载繁钦诗作补足起源之古辞,取《文选》广续总集的文本嵌入《乐府诗集》固有的古题乐府系统,通过六朝诗歌定型的第一期文献与广续总集的互动实现赋体向诗体的转变和定型。《广文选》做出的这种改变未必全因刘节师心自用,其卷九、卷十分别收录成公绥《游仙诗》和《行诗》,二诗最早在《艺文类聚》中题作《仙诗》与《诗》。这一改动被《诗纪》继承,《行诗》下还有小字注“一云途中作”,应出自《古诗类苑》。由于《古诗类苑》并未像《诗纪》一样列出引用书目,张之象的文献来源就难以查考,只能据此判断明人仍能见到部分今不可见的资料,其中的记载与早期类书等文献有所不同。

确定体裁的例子,如《石鼓诗》原载《古文苑》卷一石刻文中,与《诅楚文》《绎山刻石文》并列,并未被视为诗体,直至杨慎旨在补缀《诗经》的诗集《风雅逸篇》谓其“于诗体属《小雅》”“当云石鼓诗”,并在之后由《诗纪》继承此说,才被广泛视为诗歌。这应受到钟嵘《诗品》界定诗体源流的影响,因此是秉持特定诗学立场来续补经典文献的结果。此外,通代诗歌总集的编纂务求全备,会从现存文献中钩辑篇章,导致部分作品的诗体性质被重新判定。如江总《芳树》最早在《艺文类聚》记作《南越木槿赋》,至宋代《全芳备祖》犹记作“江总赋”,《六朝诗汇》始将部分七言截出作为诗体并定名《芳树》,沿用乐府旧题。这与前述《定情歌》类似,或有补乐府的因素。此后《诗纪》承袭,作为江总诗歌的《芳树》至此定型,《采菽堂古诗选》即以此题收录。又如桓驎《答客诗》,最早由《艺文类聚》记载出自《文士传》,此后《太平御览》《类要》等类书沿袭,但都记录在事类而非诗赋部分。尽管这段记载中“客乃为诗曰”“驎即应声答曰”都提示这些四言韵语当属诗体,但最早在《诗纪》才被作为诗歌辑出,此后被《汉诗音注》等断代诗选收录,可知其诗体的性质确定于明代务求全备的总集中。以上例证都极具代表性地反映明代广续前代总集对先唐诗歌的定型作用,这种定型在其后由新编的通代总集继承,并被以此为材料来源的各类诗集等文献沿用,从而产生广泛影响。

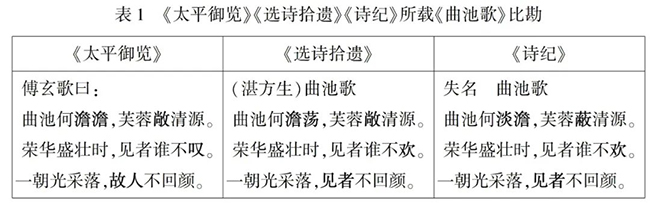

确定作者的例子中,杨慎补缀《文选》的《选诗外编》和《选诗拾遗》是这一条定型路径的重要文献。最早被《选诗外编》归为古诗的《步出城东门》一诗,前四句实为揭傒斯诗,后四句为《宋书·乐志》载《淮南王篇》,已有学者指出。《选诗拾遗》载湛方生《曲池歌》一诗,最早见于《太平御览》,题为傅玄歌。尽管《太平御览》在《诗纪》引用书目中,但冯惟讷未能辨正此诗归属,而是列为“失名”,小字题注“《拾遗》在湛方生后,《诗品》作湛诗,非也”,实则《诗品》并无湛方生诗。各本具体文字异同如表1所示:

从“见者”涉上而误的情况来看,《诗纪》当承袭自《选诗拾遗》,文字有所勘正,结合其引用书目,应未据《太平御览》。《古乐苑》延续文本和题注的讹误,并附谢朓《曲池水》于后,认为二者是同题乐府。又如《选诗拾遗》所载题为丁六娘的《十索》六首,在《乐府诗集》中前四首固然归为丁六娘,但后二首作无名氏。《诗纪》收录时虽然在题注中说明了这一归属歧异,即“《乐府》作无名氏,《选诗拾遗》并作丁六娘”。但此后《古乐苑》《八代诗选》都承袭《选诗拾遗》记载,即便认为“非是”的逯钦立,也仍将其系于丁六娘名下。

部分作者信息定型于明代的先唐诗歌还具备一个特点,即它们作者身份的群体性色彩突出,包括常被传唱改写的乐府诗、辗转于不同文献记载中的僧侣与女性诗作。明编总集间相互递承沿袭的纂集操作让可资考证的个体信息难以辨清。如《邯郸歌》在《乐府诗集》为梁武帝诗,最早被《六朝诗汇》列为晋诗,《诗纪》继承。释慧轮《悼叹诗》最早见于《大唐西域求法高僧传》,当为义净诗,《全唐诗》收入时题为《西域寺》。《诗纪》署为释慧轮,并小字题注“新罗人”。沈满愿(沈氏)《彩毫怨》在宋代《吟窗杂录》和《唐诗纪事》均作上官昭容诗,明代曹学佺《石仓历代诗选》、陆时雍《诗镜》从之,至杨慎《五言律祖》后集卷三归为沈满愿,此后田艺蘅《诗女史》、谢榛《四溟诗话》皆从杨慎说,清代陈祚明《采菽堂古诗选》、张玉谷《古诗赏析》均谓“见《五言律祖》”,可见杨慎的这一无根结论影响遂广。以上诸诗都被《先秦汉魏晋南北朝诗》接受,其定型均可溯至明人。

二、补全篇章的定型

前文已提及部分先唐诗歌的文本信息(包括题目、体裁、作者等)是由杨慎《选诗外编》《选诗补遗》到冯惟讷《诗纪》这一文献链条所塑造的,此外还有直接作用于诗歌文本的定型。这类定型首先包括篇章的补全,即部分先唐诗歌的一些句段曾见于前代文献,但部分句段却无更早来源,完整篇章始见于明代。

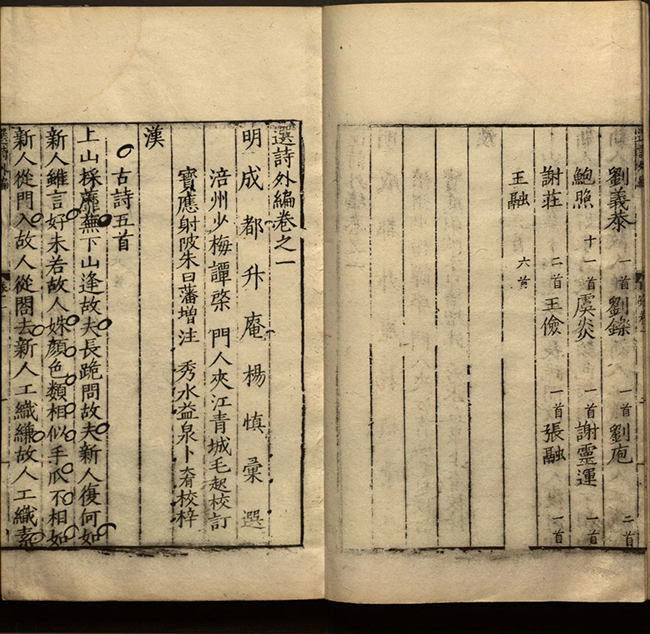

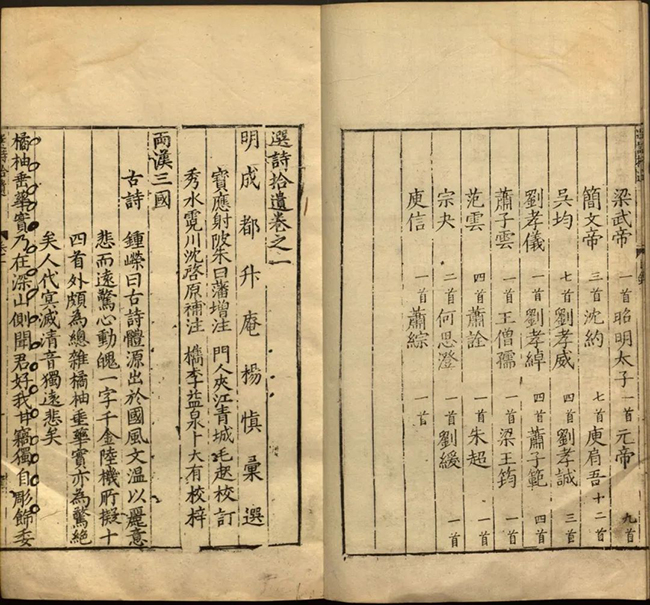

杨慎《选诗外编》,美国国会图书馆藏万历重修卜大有嘉靖校刻本

代表案例如蔡邕《翠鸟》:“庭陬有若榴,绿叶含丹荣。翠鸟时来集,振翼修容形。回顾生碧色,动摇扬缥青。幸脱虞人机,得亲君子庭。驯心托君素,雌雄保百龄。”最早有《艺文类聚》载录前三韵,至《选诗外编》始见末二韵,此前并无文献记载。早期文献所见三韵纯是体物句段,末二韵揭橥“依托之得人”的题旨,二韵之有无与全诗解读方向关系紧密,更直接关乎此诗作为建安以前少见的文人诗能否拥有深入阐释的空间。另有曹丕《于玄武陂作》末韵“忘忧共容与,畅此千秋情”、孙绰《秋日》末二韵“垂纶在林野,交情远市朝。淡然古怀心,濠上岂伊遥”、陆冲《杂诗》末韵“羁旅淹留久,怅望愁我心”不见于前代文献而始见于《选诗外编》,然后为《广文选》继承,可见《选诗外编》的增补对广续类总集的影响。正因如此,《诗纪》等文献载录的皆为这些诗歌被增补后的面貌。

另有最早见于《颜氏家训》征引的王籍《入若耶溪》,在全篇始见于《选诗外编》之前,只有极负盛名的“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”一联流传。全篇此后相继被《六朝诗汇》以及《诗纪》《古诗类苑》等总集存录,成为齐梁山水诗的代表。类似的例子还有《选诗外编》收录的萧悫《秋思》(《秋思》还被郑玄抚本《玉台新咏》收入),在上述《六朝诗汇》到《诗纪》《古诗类苑》这条文献递承链条中经历更多波折。二诗秀句久为人称道,但全篇出现却与秀句的最早记载存在很大时间差,而且杨慎辑录古诗多有未必可信的先例,因此不能轻易信从。整体来看,这部分古诗虽可能源自杨慎目见的前代文献, 但这并不意味着它们作为古诗的可靠性有所提高。对此可举一例,《升庵诗话》引用“河洲多沙尘,风吹黄云起”为江淹诗,前人或断为杨慎误认,因为《文选》收录的谢灵运《拟魏太子邺中集八首·阮瑀》起句“河洲多沙尘,风悲黄云起”与此基本一致。但细审杨慎的表述,连引《春秋运斗枢》《感精符》《淮南子》与江淹、李白诗后,自陈其意旨在于“补《文选》注之未备”。《文选》注“黄云”就在谢灵运这首拟诗中,可知杨慎博征诗例的所谓“补注”是对此而发。倘若杨慎误记作者,就变成他将所注正文写入注释,似不合情理。更可能是他确曾见到有文献将此句题为江淹所作,因此列为在谢灵运之后与李白同用“黄云”语典的例子。但这二句与谢灵运诗太过相似,即使有所来源也未必可信,不视其为江淹之作才更合理。

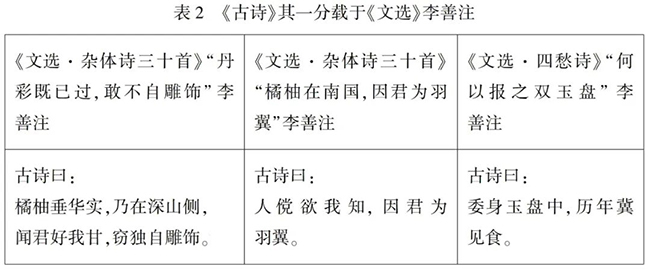

《选诗拾遗》也有类似诗作,其中《古诗》(其一与其三)、曹丕《于谯作诗》、庾阐《采药》以及《古歌杂体》《古八变歌》《艳歌》均属此例。《古诗》其一见载前代文献者分为三个句段,如表2所列:

在《选诗拾遗》中,这三个本无文献依据可证为同篇的句段被纂合为一首诗,并且增入前此未见的“芳菲不相投,青黄忽改色”一韵,全诗作:“橘柚垂华实,乃在深山侧。闻君好我甘,窃独自雕饰。委身玉盘中,历年冀见食。芳菲不相投,青黄忽改色。人傥欲我知,因君为羽翼。”此外,《古诗》其三的末二韵“馨香易销歇,繁华会枯槁。怅望欲何言,临风送怀抱”也不见于前代文献,“临风送怀抱”与前面诗句“日暮不盈抱”重韵,令这一载录颇为可疑。

《选诗拾遗》载《于谯作诗》末韵“穆穆众君子,和合同乐康”不见于前代文献,应玚《公燕诗》有一韵与此仿佛。庾阐《采药》情况更复杂,《艺文类聚》引其前四韵,末二韵“霞光焕藿靡,虹景照参差。椿寿自有极,槿花何用疑”则不见于前代文献。在《选诗拾遗》前后编成的《选诗外编》和《五言律祖》中,杨慎同样收录此诗,却均只有前四韵。或可推测如杨慎自叙所言,“为《选》之外编”后“又网罗放失,缀合丛残”时得到载有《采药》全篇的文献,所以重收此诗,这也说明《五言律祖》编纂在《选诗拾遗》前。

杨慎《选诗拾遗》,美国国会图书馆藏万历重修卜大有嘉靖校刻本

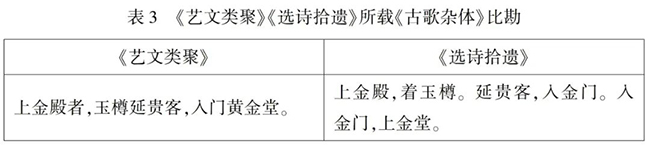

《古歌杂体》始见于《艺文类聚》,但无末三韵“朱火扬烟雾,博山吐微香。清樽发朱颜,四坐乐且康。今日乐相乐,延年寿千霜”,此三韵始见《选诗拾遗》。此外,二书载录此诗的起首数句也颇有歧异,如下表3所示:

《选诗拾遗》所载似是理校《艺文类聚》“上金殿者玉樽延贵客入门黄金堂”的结果,将“上金殿”一语意义坐实,配以“金门”“金堂”等词,反致句意淆乱,上殿后又入门上堂。实则“上金殿”为古歌辞习语,李善注江淹《杂体诗三十首》引有“上金殿,酌玉樽”。逯钦立谓《艺文类聚》文本“者”字为“著”之讹,甚确,可推测《艺文类聚》句为“上金殿,著玉樽”讹脱。此诗自“东厨具肴膳”铺写寻常宴飨娱乐场景,似从“上金殿,着玉樽”这一乐府程式复沓引出“玉樽延贵客”话题,“黄金堂”这类夸饰语词也可与汉乐府“黄金为君门,璧玉为阑堂”这类表述相印证。因此,《选诗拾遗》破开“入门”“金堂”的文本更显后人窜改痕迹。

《古八变歌》与此相似。全篇作:“北风初秋至,吹我章华台。浮云多暮色,似从崦嵫来。枯桑鸣中林,纬络响空阶。翩翩飞蓬征,怆怆游子怀。故乡不可见,长望始此回。”《太平御览》仅载前二韵。《选诗拾遗》始见的后三韵中,“翩翩飞蓬征”为陆云《为顾彦先赠妇往返诗四首》其三语,“怆怆游子怀”化自班彪《北征赋》“游子悲其故乡,心怆悢以伤怀”,“故乡不可见”为陈子昂、王维、李白诗中皆见的成语。以上分别载录于《玉台新咏》《文选》的先唐诗赋和唐代著名诗人诗作都与此诗有明显渊源,但明代以前的注家论者却未曾提及此诗。据此虽不能论定诗歌真伪,但足以说明其定型于明代广续总集的事实,其发扬光大要到《诗纪》等影响深远的新编总集。

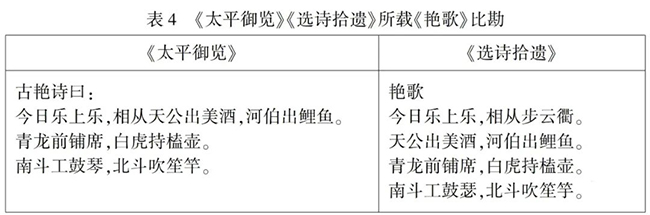

《艳歌》相比《古八变歌》较少类似旁证,仅知后三韵最早见于《选诗拾遗》,此前文本比较如下表4:

《选诗拾遗》多出“步云衢”、改“琴”为“瑟”,这两处文本别异都体现更近体化的趋向,但也不能论定为后人改动,只是利用此诗文本研究汉乐府时应保持谨慎。

三、纂合篇章的定型

上文所论补全篇章的定型通常是较之前代文献记载多出一到二韵,整体变化有限。在前述文献链条中还存在调整程度更大的操作,即纂合不同诗歌片段成篇或不同诗歌篇目成组。纂合与补全篇章主要属于文献层面的操作,不同于第一节中部分情形有其文学立场。

《选诗拾遗》另载一首《古歌》:“秋风萧萧愁杀人,出亦愁,入亦愁。座中何人,谁不怀忧。令我白头。故把多飙风,树木何修修。离家日趋远,衣带日趋缓。心思不能言,肠中车轮转。”全篇句段皆见于前代文献,其中《文选》李善注载有两韵:“古诗曰:座中何人,谁不怀忧。令我白头。”《太平御览》载有剩余部分,但文字有所不同:“古乐府歌诗曰:秋风萧萧愁杀人。出亦愁,入亦愁。胡地多飚风,树木何萧萧。离家日趣远,衣带日趣缓。心思不能言,肠中车轮转。”这首乐府情况复杂,《太平御览》所载句段本身可能也有割裂拼凑,与之互见的乐府有曹操《蒲生塘上行》“出亦复苦愁,入亦复苦愁。边地多悲风,树木何萧萧”,《悲歌行》古辞“悲歌可以当泣,远望可以当归。思念故乡,郁郁累累。欲归家无人,欲渡河无船。心思不能言,肠中车轮转”。同时,《悲歌行》古辞的押韵特点显示它可能已经加工,结合李善注引古乐府歌“离家日趋远,衣带日趋缓”及《古诗十九首》“相去日已远,衣带日已缓”来看,这些句段都属典型的乐府程式。《选诗拾遗》版本又改“萧”为“修”,应是后人不知萧、愁古音同属幽部的妄改。可见即便杨慎有文献来源,也不能证明此诗确为汉诗原貌,但《选诗外编》所载定貌被《诗纪》沿用,形成一般认知中的此诗今貌,让本就存在不同层次的汉乐府文本更加复杂。

除了句段纂合,还有组诗纂合。如《选诗外编》将陈琳最早见于《艺文类聚》人部游览目但原题仅为“诗曰”的两首诗编为《游览二首》,且其一末句“歔欷涕沾襟”作“歔欷涕沾巾”。《广文选》则题为《游览诗》,《诗纪》诗题承袭《选诗外编》,并对异文作小字校语。广续总集相比新编总集较少纂合前代文献所载句段的现象,因为前者编纂目的在于增广、接续和补遗,不如后者有务求全备的要求,也就较少需要处理零散句段。

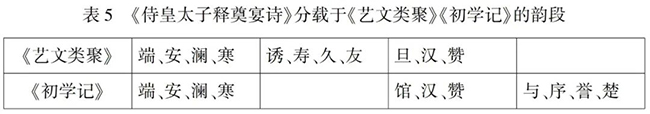

通代诗歌总集钩辑篇章也会纂合零碎句段,常见的是从不同前代文献中辑出一篇的不同部分,再根据句段的相对位置拼合。例如应玚《公燕诗》,《艺文类聚》和《初学记》分引有堂、章、康、觞和方、堂、章、康四韵,《诗纪》以堂、章、康三韵为标准,纂合成方、堂、章、康、觞五韵。又如《诗纪》的刘孝仪《行过康王故第苑》以《初学记》所载录为底本,据《文苑英华》补足末句。较复杂的例子如王俭《侍皇太子释奠宴诗》,《艺文类聚》和《初学记》各引十一韵,详见表5:

可见全诗应为规整的四个韵段各八句,以两书皆引的寒、翰二部韵段为参照系,将有、语二部韵段分别嵌入。但翰部韵段内“三兆戒辰,八鸾警旦”和“风动蒿宫,云栖参馆”的相对位置并无文献依据可以确定,《诗纪》排布四韵位置为旦、馆、汉、赞。但“三兆”“八鸾”分别是占卜之事和天子车驾鸾铃,也可认为对应“礼迈仁周,乐超英汉”的礼乐之事,因此馆、旦、汉、赞的次序未尝不可,即先铺写宫内风云的大景象,再写入礼乐之事的细节。但自从《诗纪》如此纂合,此诗的面貌就定型并沿袭至今。

根据句段间相对位置纂合全篇,可能导致次序参错,这种现象并不罕见。如曹丕《孟津诗》,《艺文类聚》卷二八、卷七三分别引娱、竽、舒、都和娱、区韵,《初学记》卷十四引娱、衢、区三韵,则衢、区二韵和竽、舒、都三韵的位置难以确知,甚至二者可能参错嵌插,《诗纪》排布成衢、区、竽、舒、都的定貌,只是权宜之计。王济《平吴后三月三日华林园诗》在《艺文类聚》和《初学记》中仅有“物以时序,情以化宣”一个共有句段,《艺文类聚》载录此句及前七韵,《初学记》除此句及后两韵外,尚记载此句前“修罾洒鳞,大庖妙馔”一韵,其位置难以确定,《诗纪》直接将其放在共有句段前一韵。其他如陆机《元康四年从皇太子祖会东堂诗》晖、绥二韵,张载《霖雨诗》秘韵,潘尼《皇太子集应令诗》春韵,萧衍《藉田诗》夭、杪、少三韵,沈约《侍皇太子释奠宴诗》榭、驾、舍三韵,位置均不可确知,今貌实皆定型于《诗纪》。前人也注意到这种篇章纂合的问题,如冯舒评论《诗纪》处理《藉田诗》的做法:“《艺文》止八句,至‘岁薄礼节少’止。《初学》有‘公卿秉耒耜’四句,而无‘仁化洽孩虫’等六句。未知此六句竟在何所?不得以意连属也。”逯钦立则认为“拼凑逸文为一篇实无不可”,否定冯舒之说。冯舒所谓“不得以意连属”是就诗作真实面貌立论,逯钦立从全集编纂的角度认为“实无不可”,二者各有立场,并无一定是非。

这种编纂中的权宜之计有其极限,如沈约《为南郡王侍皇太子释奠宴诗二首》,逯钦立认为“《类聚》《初学记》所引殆为一篇之佚文”,由于二书所引同题诗无重合句段,甚至并无同一韵部的句子,难以断定确出一篇,仅能根据这类释奠宴诗规整的四韵一转体式判断第一首或少支韵二句。

四、全篇始见的定型

在现存文献条件下,部分先唐诗歌全篇最早由明人辑存,由于时代相距甚远,这部分诗作的真实性似乎颇为可疑。但整体来看,其中一些应有上源文献,并非明人凭空伪造。例如杨慎《风雅逸篇》收录《王子思归歌》一诗,小字题注表明辑自《怨录》,并有题序“楚之王子,质于秦作”,《诗纪》与《古诗类苑》存录时沿袭。《怨录》此书已不可确考,但此诗在杨慎《均藻》也有存目,并称其“中载楚公子为质于秦,作歌曰”。文本参错互见,一定程度上应可视为杨慎所编广续前代总集辑录的诗歌有文献来源的证据。

最早见于明代广续总集的诗作主要来自郑玄抚本《玉台新咏》,分别是郑本所载“溢出诗”十四首以及郑玄抚《续玉台新咏》所收十一首,后者分别是吴思玄《闺怨》、吴尚野《咏邻女楼上弹琴》、王容《大堤女》、王德《春词》、周南《晚妆》、陈少女《寄夫》、李月素《赠情人》、罗爱爱《闺思》、秦玉鸾《忆情人》、苏蝉翼《因故人归作》、张碧兰《寄阮郎》。

从逻辑上来说,今存始见于明代文献的诗作或许钩辑自前代文献,第二节脚注中提及的萧绎《登城观战》也说明该推断存在一定例证。但只要所谓“前代文献”并非可靠的先唐文献,那么有更早的来源并不能证实这些作品确为先唐诗歌,郑本“溢出诗”就不无可议之处。如江淹《征怨》山、删韵混用,作为“山删必不可混”的南朝诗就很可疑。此诗全篇律句且符合对式律,《咏美人春游》仅有“不知谁家子”一句律化程度稍低,而江淹并非永明新体作者,除此两首诗外的整体创作都不合永明声律,更再无如此符合近体诗律的作品,所以这两首诗似有唐以后人托名的可能。另外,《咏美人春游》中“明珠点绛唇”被认为是词调《点绛唇》的来源,但此说始自杨慎曰:“此诗见《文通外集》。点绛唇,后人以为曲名,以此知是诗脍炙人口久矣。”而萧衍《子夜四时歌·冬歌》其四“一年漏将尽,万里人未归”则被认为是戴叔伦“一年将尽夜,万里未归人”之由来,其说始自徐 与胡震亨,二人基本同时。这种与稍晚时代著名诗词的渊源本应相当引人注目,但在明代中期以前却无人提出,也使得这两首诗的真实性较为可疑。上述情况一方面说明利用这组诗需谨慎,即使它们可能有唐宋旧本渊源,可信度却并未因此提高;另一方面,这种晚出的诗史系联也说明这部分诗歌在明代才定型并发挥影响。这种定型是从明代广续总集开始,经由《六朝诗汇》《诗纪》诸多新编总集扩大影响,例如《诗纪》在萧衍《子夜四时歌·冬歌》其二下有小字题注“《乐府》所载古辞一首与此小异”,实则《乐府诗集》并无与此小异的乐府古辞,《诗纪》中颇有这类“引证”前代总集标榜自己校录谨严的小字注。这类文献记载的层累,让始见于明代的先唐诗歌逐渐抬升其可信度。 与胡震亨,二人基本同时。这种与稍晚时代著名诗词的渊源本应相当引人注目,但在明代中期以前却无人提出,也使得这两首诗的真实性较为可疑。上述情况一方面说明利用这组诗需谨慎,即使它们可能有唐宋旧本渊源,可信度却并未因此提高;另一方面,这种晚出的诗史系联也说明这部分诗歌在明代才定型并发挥影响。这种定型是从明代广续总集开始,经由《六朝诗汇》《诗纪》诸多新编总集扩大影响,例如《诗纪》在萧衍《子夜四时歌·冬歌》其二下有小字题注“《乐府》所载古辞一首与此小异”,实则《乐府诗集》并无与此小异的乐府古辞,《诗纪》中颇有这类“引证”前代总集标榜自己校录谨严的小字注。这类文献记载的层累,让始见于明代的先唐诗歌逐渐抬升其可信度。

至于《续玉台新咏》所收十一首诗,其作者不像“溢出诗”作者那样相对著名,南北朝文献中似无可以参证的记载。这些姓名并不生僻,很难断定后代文献记载中出现的同名者就是他们。就此而言,当然可以用“孤证不立”的理由质疑这些诗作,因为它们作为“先唐诗歌”的性质都由单一文献确定。但由于不存在其他可供质疑的文本与文献信息,“孤证不立”的另一面就是“孤证难疑”。因此,如果全面检理现存文献载录的“先唐诗歌”,就只能暂且将其也归入。可见这部分作品既非常典型地体现先唐诗歌在明代的“定型”,也显示出这种定型发生的结构性原因(下节将详论此点)。

其他在现存文献条件下可认为始见于《诗纪》的有署名庐山诸道人的《游石门诗并序》、署名庐山诸沙弥的《观化决疑》诗和沸大的《媱泆曲》《委靡辞》。《诗纪》沸大诗下有小字题注“见《禅藻集》”,当指杨慎所编《禅藻集》,今佚。庐山两僧诗从引用书目推测或出自同样已佚的《释氏古诗》,此书仅见藏天一阁和绛云楼,或是明人所编僧诗总集。这可证《诗纪》的文献条件确与今天相去不远,所载诗歌基本能找到已知上源文献,既无部分句段始见于《诗纪》的篇章,也无严格意义上全篇始见于《诗纪》的作品。

其他始见于明代文献的先唐诗歌有黄省曾南游会稽偶得旧写本中的谢灵运诗十三首,这是少数定型于明编别集的例子。又如《休洗红》其二:“休洗红,洗多红在水。新红裁作衣,旧红番作里。回黄转绿无定期,世事反覆君所知。”最早见于《升庵诗话》,杨慎自云“于蜀栈古壁见无名氏号砚沼者书古乐府一首”。谢庄《怀园引》《山夜忧》《瑞雪咏》《长笛弄》最早见于《戏鸿堂帖》,这是始见于明代书法文献。史万岁《石城山》最早见于《寰宇通志》,《诗纪》来源应是据此修成的《明一统志》,这是定型于明编地理总志。

明代文献编纂中类似的定型现象还如庾信《七夕》一诗,《玉台新咏》赵均覆宋本始讹入庾信名下,清代随吴兆宜、纪昀校注渐有影响,堪称第二期定型的余波,但影响有限。侯夫人名下五题八首诗最早见于《迷楼记》,此书被四库馆臣断为宋人依托之作,因此这八首诗也值得怀疑。《诗纪》嘉靖本附于炀帝后,似认为并不可信。和八首诗一同附录的虞世南《应诏嘲司花女》甚至没有列在目录,应是为避免与之后正式载录的虞世南诗重复,也可见姑妄附之的用意。吴琯校订万历本将其打散,原有从属关系的二级目录平整为一级目录,导致有意存留的“疑伪”信息消失。

五、定型的原因与意义

所谓“先唐诗歌”并非均质的文本群,它们分别见载于不同时期、不同性质的文献,不同的来源会影响它们的面貌甚至研究者对其年代的判断。搜罗全备的诗歌总集固然方便相关研究的资料使用,但也因自身辑录而成的性质,遮蔽了许多重要的文献信息。因此,梳理先唐诗歌的定型路径是考察年代与利用它们的必要基础。

明代是今存先唐文学文献大规模编纂和刊刻的时期,大量先唐诗歌得以汇纂刊刻,它们各自的上源文献存佚又难以确考,导致不同性质的诗歌被压缩到同一平面。在这种背景下,文献批判工作极为必要。必须说明的是,本文所谓“定型于明代”,是基于现存文献条件的判断,并未否认存在前代文献来源的可能(如前文所言《石城山》一诗)。

先唐诗歌在明代形成规模化的定型现象,最根本的原因是这一时期文学复古风气下相关总集的编纂。从广续前代总集到新编通代总集,先唐诗歌在暗含秩序的文献编纂中得以汇集。对前代经典总集的增广续补是这一文献链条的早期环节,钩稽汇纂是其题中应有之义。当上源文献今不可知,广续前代总集就成为事实上的文献源头。这是先唐诗歌在明代定型的最显著原因,前文所述补全篇章和全篇始见的定型都属此例。这一原因又可区别看待,总集的钩沉一方面辑存没有更早来源的先唐诗歌,另一方面也将部分年代可疑的文本固定为先唐诗歌。本文第四节对“溢出诗”的考辨已表明在文献不足征的情况下,明编总集实际上对判断这部分诗歌的年代具有决定意义。

明编先唐诗歌总集最初旨在广续前代经典总集,编者会围绕总集类目扩充来源,增广先唐诗歌的谱系,务求总集编纂的全备。《石鼓诗》、张衡《定情歌》、桓麟《答客诗》、江总《芳树》等都属这条定型路径的典型例子,可见前述文本信息的定型基本都出于这个原因。除了编纂总集时的有意增广,总集本身的固有体例也造成事实上的定型。最典型的例子即纂合篇章的定型中互见韵段被拼成“完整”诗歌,这种拼合基于总集编纂的体例,避免重复收录造成冗赘,有其实际意义,但也不应忽视客观上起到的定型作用。这两种因编纂操作造成定型的情况尚属无可厚非,但如前文提及的侯夫人诗与虞世南《应诏嘲司花女》,则因更改总集体例而被抹去原有的“疑伪”信息。上源文献今存,不会影响这些诗歌的年代判断;但若源头文献散佚,这种体例变动无疑会有极大影响。

钩沉补遗与编纂循例这两种定型原因,主要发生在年代较早的广续前代总集中,它们造成的定型作用,还依靠年代稍晚但影响更大的通代总集来进一步发挥。广续前代总集与新编通代总集间的文献递承关系,是先唐诗歌在明代定型的结构性原因。无论何种定型,最后都通过各种广续经典总集的文献,汇聚于通代总集《古诗类苑》《诗纪》等中。由于后者影响极大,原本性质各异的先唐诗歌被统一接受。无论是整体的钩沉还是部分的纂合,都被具有总结性质的通代总集抹去操作痕迹。当前述部分诗歌有片段见于更早文献,或许更易被人用以证成全篇的可靠性。明编总集汇纂先唐诗歌本身务求全备,但广续前代总集和新编通代总集的编纂意旨有所不同,二者之间递承沿袭的文献链条就会遮蔽一些文献信息,并扩大定型作用的影响。因此,总集文献的编纂不仅汇聚和总结文本流传中产生的变异,本身也参与文本定型的过程,这就需要更加谨慎和细致地对待任何汇编文献。

综上所述,深入讨论先唐诗歌在明代定型问题,会导向对明代诗学文献性质、地位与谱系的思考。前文论述的相当部分诗歌出自杨慎编纂的各类总集以及郑玄抚本《玉台新咏》,说明它们在先唐诗歌的明代定型过程中具有关键的中介地位。厘清这些内容,对于深入研究明代文学文献也极为重要。同时,这些文献对先唐诗歌作者、文体、诗题等的处理,也折射出背后的文学观念与立场。剥离出明代定型的先唐诗歌,不仅可以梳理定型的形成路径,还能从现存的文献原点推测其上源文献,例如前文曾推测僧诗来自《释氏古诗》。继续辨析每首诗的文献脉络,深挖今存先唐诗歌中沉淀的历代知识的结构,也是续补重辑《先秦汉魏晋南北朝诗》的题中应有之义。

本文所论八十余首诗歌虽然数量可观,但相比今存先唐诗歌总数尚未到动摇文献基础的地步。不过,它们并非平均分布在历代诗歌中,而是集中于汉晋诗和梁诗。在数量有限的汉代古诗乐府中,相当一部分不见于宋代以前可靠文献的作品之年代值得怀疑。尤其在讨论汉代下层文人创作时,对作者常署为无名氏的《古歌》等诗的使用及价值判断就应谨慎。文中述及的梁诗都属于典型的梁陈工丽诗风作品,传统诗史叙述中梁陈诗风绮靡艳丽已是定论,由此也应反思定型于明代的这些诗歌究竟是佐证上述判断的真实梁诗,还是既定诗史观念下后人层累增补而造成的偏差。类似情况还如女性诗、宴飨诗、僧诗、附录别集中的赠诗等。

这些作品也会对近世诗论的构建提出新解。例如前文指出《选诗外编》《选诗拾遗》中定型的诗歌多被《广文选》“杂诗”一类收录,包括蔡邕《翠鸟》、孙绰《秋日》这些似乎与《文选》“杂诗”分类相去较远的诗作。与其说是刘节发展《文选》的分类观,毋宁说是他不舍得这几首难得见到全貌的作品,这就从文学观念问题转为文献编纂问题。除了群体作品,这部分诗作也有一些明清诗论颇为关注的经典篇章,诸如《石鼓诗》《古诗·步出城东门》、蔡邕《翠鸟》、王籍《入若耶溪》,都涉及诗歌史的关键节点,还值得详加探究。

总而言之,先唐诗歌在明代的定型过程基本为:时间较早的广续前代总集保存了部分今天不见上源的先唐诗歌,也通过旨在扩充早期诗歌谱系的编纂行为钩沉部分先唐诗歌,总集的编纂体例又造成部分先唐诗歌文本面貌的定型。广续前代总集和其后新编通代总集之间的文献递承链条使得经由以上种种操作定型的先唐诗歌,在进一步发挥影响的同时,也被遮蔽去重要的文献信息。梳理这一过程,不仅有助于深入认识这些先唐诗歌的性质,也能由此辨析明代诗学文献的性质、地位与谱系,进一步反思基于这些先唐诗歌文本和明代诗学文献的诗史、诗论判断。

本文草成初稿后,曾蒙王翊、黄汉二兄指正,修改阶段又得匿名外审专家赐示宝贵意见,谨致谢忱!

本文发表于《文献》2024年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|