|

内容摘要

刘锡鸿是晚清首任驻英国副公使,著有出使日记《英轺日记》,记录他赴英一年多的考察心得,是研究其洋务观转变的一手文献。但刘锡鸿不通西文,他的日记又与使团翻译官张德彝所著《四述奇》多有雷同,故其书真伪在学界饱存争议。以19世纪英文档案、报刊等史料互证可知:刘锡鸿是在外籍翻译官而非张德彝的辅佐下出访考察并写作日记的。二人日记雷同实由张德彝抄改刘锡鸿日记所致。除了补充自著《四述奇》记录的不足之外,张德彝在抄改过程中还虚构种种场景,将非自身亲历之事也归于本人名下,并假言他国病弊以影射本国政治。张德彝有意推广洋务,他重视刘锡鸿的考察见闻,又以其政治遭遇为鉴,故采用此方式延续并发挥《英轺日记》内外兼治的自强观。

关键词:刘锡鸿 《英轺日记》 张德彝 《四述奇》 自强观

引 言

刘锡鸿(生年不详—1891?)字云生,是晚清首任驻英副使。1876年随正使郭嵩焘(1818—1891)出使英国,次年因副使裁撤而转任驻德公使。著有《英轺日记》与《日耳曼纪事》。作为晚清率先实地考察欧洲的官员,刘锡鸿却因弹劾正使媚洋、反对铁路修建等举,长期被后世贬视为顽固的守旧派。这一评价显然过于简化,不利于发掘历史人物的复杂面相,业已逐渐引起学界反思。

《英轺日记》为重探刘锡鸿驻英思想的一手文献,然而,这本日记的真伪是学界一桩疑案。朱维铮最早发现《英轺日记》与驻英使馆译员张德彝(1847—1918)的《四述奇》有4则雷同记录,认为刘锡鸿不通西文,雷同处疑系事后抄袭译员而来。王熙梳理两人雷同日记共20处,推测刘锡鸿的记录应来源于张德彝的报刊译稿。张宇权持相反意见,他指出刘锡鸿1877年就已向总理衙门提交日记,无法抄袭张德彝1878年的两则记录。尹德翔亦持此论,他整理两部日记雷同的文字共82处,发现刘、张往往声称记录为本人亲历目击所得,但记录时地与背景环境却全然不同,认为应是张德彝抄袭写作在先的刘锡鸿。然而,张宇权、尹德翔均无法解释译员张德彝抄袭刘锡鸿的动机。此外,冈本隆司提出,公使在使馆成员辅佐下编制出使日记,日记雷同为合情理之事,不存在抄袭之说。肖国敏亦从此说,指出使馆内部存在公开阅览日记的情况。不过,这一说法无法解释日记记录时地不同但内容相同的现象。

上述争论虽部分还原了历史细节,但忽略对使馆译员身份的考证。事实上,张德彝并非使团唯一的翻译官,亦非公使出访主要依赖的口译员。那么,刘锡鸿出访时由哪些翻译官负责传译,又如何在翻译官的帮助下写作日记,就成为考查其日记著作原始性问题的前提条件。本研究利用英国外交部档案、西文报刊与图像等文献,指出刘锡鸿外访考察多依赖使馆外籍译员,他驻英前后已着手写作《英轺日记》。《四述奇》中的雷同记录实由张德彝抄改刘锡鸿的日记而来。并在厘清日记雷同案的基础上,探讨张德彝转抄改写《英轺日记》的意图。

一、在场与隐身:公使的随行译员

刘锡鸿不识英文,出访交涉须时刻依靠翻译官随行传译。传译者如影随形陪同公使出入大小社交场合,但其工作并非外交活动的重心,故鲜少被记录在公使日记中。随行译员虽“在场”,却“隐身”于字里行间。

首届驻英使馆译员有6人。随同郭嵩焘出使的译员4名:马格里(Halliday Macartney,1833—1906)是外籍译员,任二等翻译官;张德彝、凤仪(生卒年不详)为京师同文馆首届毕业生,任三等翻译官;张斯栒(1842—1898)为随员兼翻译官。此外,还有两名中国海关职员——屠迈伦(James Twinem,1849—1886)与博郎(H. Octavius Brown,生卒年不详)。前者应郭嵩焘邀请,协助使馆的翻译事务,后者受海关总税务司赫德(Robert Hart,1835—1911)指派,赴英协助刘锡鸿转驻德国。

使馆翻译官各自的贡献,仅凭公使日记难以逐一判明。幸运的是,晚清首届驻英使馆的设立为中英外交里程碑事件,清廷公使的出访活动往往成为英国报导的焦点;这些报导在今天成为难得的旁证史料。本节将以公使1877年2月8日出席国会开幕大典(State Opening of Parliament)、8月17日参观喀墩(Chatham)炮台为例,揭示使团公务出访时随行译员的情况。

英国国会开幕大典,是中国公使抵英后首次公开出席的国家仪典。刘锡鸿称国会开幕大典为“开会堂”,提到事先与英国外交部“订明只带翻译一人”,“另备两坐次”给参赞黎庶昌(1837—1898)、文案刘孚翊(1848—1881)。与会当日,他提到黎、刘两人座次位于议院大堂二楼,未语及随行译员。郭嵩焘提到携同刘锡鸿、黎庶昌与刘孚翊前往,亦未提及随行译员。黎庶昌在《西洋杂志》中辑录郭、刘关于英国国会开幕大典的记录。不过,郭嵩焘的记录在其生前未公开刊印。黎庶昌抄录郭嵩焘这则日记时,增补细节,提到马格里现场为郭嵩焘提供翻译,未述及其他译员。张德彝则称,当日“同黎莼斋、马清臣、刘鹤伯随二星使着朝服乘官车前往”,并述及现场种种见闻。随行译员本可依张德彝的日记而明,但可疑之处在于,张德彝描写现场的遣词用句,与刘锡鸿当日记录极似。若刘锡鸿的日记为事后抄录译员报告而来,那么,为何他在日记中忽略这位施以援手的译员?又为何在黎庶昌的增补中同样未记张德彝之名?

伦敦次日即有英文新闻报导中国公使出席国会开幕大典。《泰晤士报》(The Times)提到,衣着与面孔奇特的中国使团首次出现在女王御座旁的大使区。《每日电讯报》(The Daily Telegraph)记者称:“我们看到中国公使,他们衣着中国长袍,头戴象征显赫地位的朱红色顶珠官帽,走向预留给外交官员的座位。这些天朝陌生人无法忽视他们引起的骚动,但他们镇定自若,脸上表情纹丝不动,就座后开始从容观察周遭。”与上述两报相比,《晨邮报》(The Morning Post)花费更多笔墨于中国公使的衣饰,并提到其他两位使团成员亦衣着相似:

或出于便利,有两位人物坐在大使区的一个座位上,他们的容貌与衣饰备受瞩目。这两人是近日抵达英国的中国公使。他们穿着胸前有些刺绣的黑亮丝袍,戴着造型别致的棕色防护绒帽。绒帽上有一根长长的猩红色羽毛,中间还有一颗鲜红色顶珠……外交秘书、随员及各国陆海军代表则在会议室要道旁一个稍远边角上。其他两位中国外交官也在当中,衣着与他们的同僚相似。

报导虽未记与会清廷使团成员姓名,但栩栩如生地记述了使团在场的情形。据《晨邮报》记者观察,当日身着官服出席的使团成员有四人:在公使区就坐的应是正副公使两人,站在二楼通道的两名应为黎庶昌和刘孚翊。报导未记中国公使的随身译员,亦与张德彝所称使团六人着朝服的细节不一致。究竟是新闻记者疏忽,抑或张德彝的记录失实?

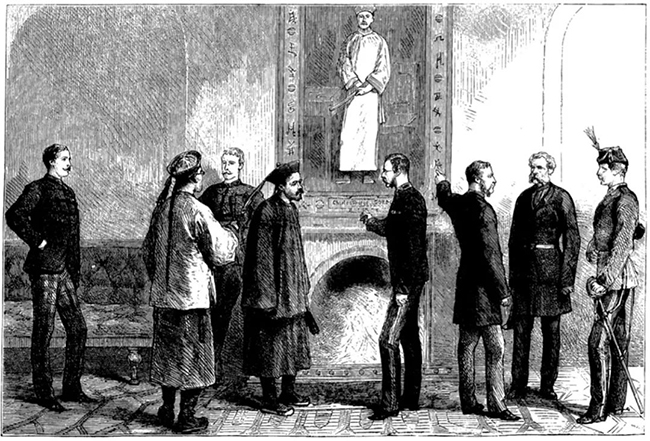

开幕大典当日亦有新闻画报记者出席,《伦敦新闻画报》(The Illustrated London News)曾以图像捕捉郭、刘二公与会情形,为澄清这一疑点提供关键证据。这份报纸2月10日提到中国公使给开幕大典增添新奇之感,2月17日于副刊登载开幕大典的系列插图,当中一幅描摹在大典中引人注目的中国公使(见图1)。

图1

插图题作《开会堂:中国公使》(“Opening of Parliament: The Chinese Ambassador”),画面焦点在中间四人,左边身穿中国朝服的两人即为郭、刘公使,右边头戴毯帽的应为土耳其驻英大使穆苏洛斯(Konstantinos Mousouros,1807—1901)。郭嵩焘记其名为“莫拉射司巴沙”,系音译穆苏洛斯的常用名“Mousouros Pasha”而来。译员马格里位于中国、土耳其两国使臣间,充当翻译。马格里一袭英式军装,非《晨邮报》记者关注的对象。这幅插图透露,陪同两公使出席的译员是马格里,与刘锡鸿所言仅邀请翻译一名相吻合,也与黎庶昌所记马格里提供现场翻译相符。张德彝声称着朝服赴会,应为编造之语;其本日记录应抄录自刘锡鸿当日日记。

公使驻英初期往往携带马格里、张德彝与凤仪等译员出访,而在人数有限的场合则优先选择熟稔英国社交的马格里作为沟通代表。然而,1877年3月17日公使接见英东力除鸦片贸易协会(The Anglo-Oriental Society for the Suppression of the Opium Trade)拜访时,马格里出现错译情形,其忠诚受到郭嵩焘质疑。郭嵩焘此后屡不满马格里的传译,他5月至10月间甚至计划聘请海关译员替代马格里。不过,郭嵩焘未觅得合适译员,出访时又不得不依赖马格里。

下面再以公使8月17日出访喀墩为例,展示公使驻英半载后翻译官的陪同情形。

喀墩炮台位于英格兰肯特郡(Kent),距离伦敦约65公里。该处为英国军事要地,中国使团参观此地需英国外交部批准,陪同出访的译员无疑是公使精心挑选的得力助手。《图画报》(The Graphic)亦以文图兼备的方式,报道中国使团出访喀墩的情形。据文字报道,郭、刘二人访问位于英国肯特郡喀墩的皇家军事工程学院(The Royal School of Military Engineering)与皇家工程师协会(The Institution of Royal Engineers),并参观军事演练,陪同译员正为马格里。使团观看戈登(Charles George Gordon,1833—1885)肖像画,马格里的临场表现亦被记录在案:

下一个房间挂有名将戈登身着中国式服装(Chinese mandarin)的肖像。戈登效力中国皇帝时,取得诸多战绩,获胜的战场均用汉文铭刻在画框上。天朝访客们发现文字有一处书写错误。这成为我们素描的主题,马格里医师正向指挥官指出书写错误之处。

马格里与戈登相识,两人都曾参加第二次鸦片战争、镇压太平军等战争。他观看戈登画像时,敏锐指出画框错字。与文字报道将重心放在马格里的表现上不同,画作(见图2)透露为文字所遮掩的现场细节。

图2

这幅素描题为《中国公使们在喀墩检视戈登将军肖像》(The Chinese Ambassadors at Chatham Inspecting the Portrait of Gen.C.G. Gordon,R.E.“Chinese Gordon”),实以中国使团观评戈登肖像为中心。画面可据三名手指肖像的人分为左中右三部分:右边即马格里向两名军官指明画框别字的情景。绘图者对汉字无浓厚兴趣,故仅用几笔线条代替画框文字,却准确记录别字的位置;左边是刘锡鸿与两名旁观人士。刘锡鸿略微抬头,手指画像若有所思,他的站位同时与素描中心二人形成三角构图;画作中心即为郭嵩焘与外籍人士的对谈瞬间。这名外籍人员理应通晓中文,他亦手指肖像,正同不识英文的郭嵩焘交流。这幅画作不仅保存郭、刘两公使的举止神态,且如实记录下另一名外籍译员也在场。

这位被文字报道忽略的译员究竟是谁?刘锡鸿当日洋洋洒洒记录不少文字,却未有一语述及同行者。郭嵩焘在日记末尾提到,“同行者马格里、博浪。皆为勉强周旋刘君之计,而终日受其陵铄,竟莫测其用心也”。这位名为“博浪”的同行者,即为前文已介绍的博郎,他是协助刘锡鸿转驻德国的英籍德人。郭嵩焘1877年6月17日记博郎每日携带1877年版《哥达年鉴》(Almanach de Gotha)至使馆为即将转任的刘锡鸿讲解,并评“云生得此一助,获益多矣。至是始知马格里之真为走卒才也”。刘锡鸿驻英、德期间,多次携带博郎出行,其日记中关于德国乃至他国的军政记录应转译自博郎之口。公使出访喀墩携带的译员应为马格里、博郎两人,画中这位与郭嵩焘侃侃对谈的外籍译员,可据此断定为博郎本人。

由此可见,驻英公使公务出访时,优先遴选熟稔西方社交的外籍译员陪同。自错译风波后,马格里的忠诚度屡遭郭嵩焘质疑,但两位公使出访时不得不继续依靠马格里的传译。刘锡鸿1877年6月5日获悉改派,他出访依赖的译员加增赫德麾下的海关职员博郎。

二、途说与己见:副使的采访属文

总理衙门1877年12月5日正式制定使臣汇报制度,《英轺日记》在清廷使臣汇报饬令颁布前已完成。刘锡鸿1877年3月抄寄日记片段回国,10月初汇寄总理衙门参阅。然而,郭嵩焘1877年8月14日初闻刘锡鸿编写日记,称“以同行两月有余,并未闻有日记”,1878年2月14日致信总署,复言刘锡鸿“急谋编送日记,于是日夜闭门撰次,随撰随抄,从员深以为苦”。郭嵩焘指控是否有误?《英轺日记》果真为驻英后凭空编造?

刘锡鸿的日记鲜及转述来源,一些看似本人亲历的“己见”,实为间接得来的“途说”。本节将选取刘锡鸿1876年12月30日考察英属殖民地亚丁、1877年8月21日考察棉药局两例,检验他抵英前后所录“途说”与“己见”的真实性。

刘锡鸿赴英途中考察诸多英属殖民地,然而,他的记叙常涵盖英属殖民地的地理、人口与历史等内容。这些内容无法为本人亲历目击所获,只能由转述而来。他抵英前仅在关于亚丁(Aden,今为也门城市)的记载中提及外文文献:

(光绪二年十一月)十五日抵亚丁,时已薄暮,不及登岸一行。遥望童山濯濯,高者矗立百余丈(番书云高一百七十六丈)……据番书内载,亚丁山后有小道,与亚剌伯似断实连,如果蒂之与枝相缀(故不名为岛),计中国一十八里。道光十八年,英吉利以金易得其地,设炮台(多大炮,其极大者四万余斤),拨兵防守,驻以总兵,统辖于孟买总督。

刘锡鸿目测亚丁高峰为百余丈,而番书记载却为一百七十六丈。这本不记名的番书还记载亚丁与阿拉伯相连,非单独一岛,并简述英国占领该地的历史。张德彝记“亚丁与阿剌伯地势毗连”,但未注明信息来源。黎庶昌亦记“鸦定即亚丁与阿剌伯,似断实连”。郭嵩焘的私人日记也提到两地相连,他在呈交总理衙门的日记中还特意注明“《瀛寰志略》误为一岛”,但仍未提供依据。不过,郭嵩焘提到,从来访的兵官亨德获知当地的人口、军队、气候详情。这些描述与刘锡鸿关于亚丁的记录略有重合,说明刘锡鸿的记录至少有两个来源:亨德的口述与番书的记载。

关于亚丁的记录在现存汉文书籍中并不多见,记载仅寥寥几笔,未详及该地地貌。英文文献主要有亨特(F.M.Hunter,1844—1898)1873年出版的《亚丁手册》(The Aden Handbook)、1877年出版的《关于英国在阿拉伯亚丁的据点》(An Account of the British Settlement of Aden in Arabia)两书。这两部书的编者亨特为亚丁的助理驻扎官(Resident Assistant),与郭嵩焘日记中所称“亨德”应为同一人。前一部书简述英国占领亚丁的历史、部落情况、储水设施、船运货运规定等内容,后一部书包括地理与总特点、居民、供给与商贸、管理、政治联系及其历史、其他杂记等六部分,内容与刘锡鸿的记录有关联。如书中提到岛屿最高峰为1775英尺,换算数值与“番书云高一百七十六丈”甚为接近;提到亚丁与大陆有通道相连接,与使团成员的记载相符;提到亚丁地质为火山熔岩形成,与刘锡鸿日记中“其地古称火山”的叙述一致。此书1877年出版,亨特会见中国使团时,极有可能已完成,故可据以应答。刘锡鸿赴英途中,或以类似方式采写“途说”。这种写作方式表明,刘锡鸿抵英国前已准备写作日记。郭嵩焘的误解似透露,《英轺日记》底稿早期在使团内部并非处于公开传阅的状态。

再以刘锡鸿参观棉药(gun cotton)局为例,考察他驻英后记录“己见”的情形。刘锡鸿访问棉药局时,详尽记录棉药的制作与保存方法、药剂与爆破力等资料。他的文字与张德彝雷同,但记录场合与时间却全然不同:刘锡鸿记1877年8月21日应英商“阿迟博尔”之邀,参观位于“司兜麻尔喀达”(Stowmarket)的“帕坦达赛茀地”棉药局;张德彝记1878年1月31日从来访使馆商人“安山柏”处,转录棉药制作与使用情报,记录晚于刘锡鸿5个月。两人即便咨询之人相同,但所闻所观未必尽同,记录应存差异而非高度雷同。究竟孰真孰伪?

英国地方小报《伊普斯威奇》(The Ipswich Journal)1877年8月25日报导刘锡鸿一行人来访,成为解决这一难题的关键证据。据报道,刘锡鸿所记“帕坦达赛茀地”棉药局原名是“Patent Safety Gun Cotton Company”,棉商“阿迟博尔”(“R. S. Archibald”)为公司秘书。来访时间为8月21日,访客仅刘锡鸿、刘孚翊与博郎3人。这些记载证实,刘锡鸿考察棉药局之行,并非子虚乌有。

难得的是,这则报导还记录了考察现场、宴会发言等诸多细节。这些细节成为还原刘锡鸿所观之物的旁证,提供了解他在英国走访并撰写考察日记的一个侧面。对勘报导与《英轺日记》可知,刘锡鸿的笔录颇为精简,如棉药制法采写自所参观的近10道制作工序,棉药保存与爆破记录实源于所观看的5项演示等。当然,除亲眼目睹外,刘锡鸿完成对棉药局的考察,离不开他身边陪同的唯一译员即博郎的现场转译。报导提到他借博郎之口在宴会发言,希望棉药用于和平目的,并表达中英贸易互惠的愿望。可见,刘锡鸿虽不通英文,但在随行译员的辅助下,不仅完成对工厂的细致考察,而且实现同当地人的友好交流。此外,报导甚至提到,刘锡鸿写作考察日记这一细节:

他(普兰斯蒂先生)理应得到足够的回报,如果他幸运地激起了对该工厂的兴趣,使得Stowmarket和棉药厂在阁下为他的英国之行所写的日记中占有一席之地的话。

报导中的普兰斯蒂(Mr. Eustace Prentice)是棉药厂的主管,他陪同刘锡鸿参观棉药的制作工序,并在他儿子的帮助下安排了诸项棉药爆破试验。报导尊称刘锡鸿为“阁下”(Excellency),提到他正在为英国之行撰写日记。报导撰写者称刘锡鸿会记录棉药局的考察,不过行文采用虚拟语气词(“might find a place in the diary”)。这表明撰写者虽知晓刘锡鸿正写作出使日记,但他不确定刘锡鸿是否会将该日考察记录在案。据此推测,刘锡鸿此日的记录应据事后回忆,而非现场写就。

不过,由于存在语言障碍,刘锡鸿的观察难免有误。例如,他参观棉药制作时,将盛放棉药的“石罐”(stone jars)误识为“铜罐”。张德彝未陪同出访,他的日记不仅与刘锡鸿有选择性的采写雷同,且将“石罐”同误作“铜罐”。凭此细节可知,张德彝所记不可能转自“安山柏”之口,而是改写自刘锡鸿的日记。《伊普斯威奇》的报道佐证刘锡鸿走访的真实性,而且表明刘锡鸿所记确实包含本人所见所闻,而非间接整合自某些报导译文。

三、反驳与发挥:日记的微言大义

《四述奇》与《英轺日记》的雷同文字可判明为张德彝自刘锡鸿的记录抄改而来。张德彝谎称随公使出席英国国会开幕大典,以大篇幅记录盛况,又不惜杜撰英人来访以摘录棉花火药的制作方式。这些举动似表明他认同刘锡鸿的考察所得。不过,仔细比较两人所有雷同文字可知,张德彝抄录刘锡鸿的日记时常常作出反驳与发挥。分析这些反驳与发挥的文字,有助于辨析张德彝与刘锡鸿洋务观的异同,进而探讨他的改写动机。由于刘锡鸿驻英前后期观念有所转变,下文将分别以张德彝改写刘锡鸿驻英前后期的两则日记为例做分析。

刘锡鸿驻英前期认为自强应重内政,他称赞英国政教,而指责西方科技为骛利尚力之杂技。他1877年4月11—13日参观电学实验时,作辩论文字称西学为小道。从张德彝抄录《英轺日记》开幕大典等记录可知,张德彝认同刘锡鸿对英国政教的赞美,但不同意他对西学的攻击,故特意作日记反驳。详情如下:

余为之辩曰:彼之实学,皆杂技之小者。其用可制一器,而量有所限者也。子夏曰:虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,君子不为。非即谓此乎?圣人之教,仁义而已……非然者,一意讲求杂技,使趋利之舟车、杀人之火器。争多竞巧,以为富强,遽谓为有用之实学哉?中国自天开地辟以来,历年最多,百数十大圣继起其间,制作日加精备,其言理之深,有过于外洋数倍者。外洋以富为富,中国以不贪得为富。外洋以强为强,中国以不好胜为强。此其理非可骤语而明。究其禁奇技以防乱萌,揭仁义以立治本,道固万世而不可易。彼之以为无用者,殆无用之大用也夫!(《英轺日记》)

按,英国以天文、地理、电学、火学、气学、光学、化学、重学等为实学。虽云彼之实学,皆杂技之小者,其用可由小至大……因而创火机、制轮船火车以省人力,日行千里,工比万人,穿山航海,掘地挖河,陶冶制造,以及耕织,无往而非火机,诚利器也。观他国算命占卦、镇物风水各学,又何为虚实。外国不讲风水,知自进者国富兵强,能努力学习者,亦豪富家昌,不以文章词赋取人,既少贪佞,更无不通文墨者。(《四述奇》)

刘锡鸿以儒家“仁义”抨击西方科技,认为西洋声、光、电、化等科学是杂技小道,而中国儒学“仁义”是治本大道。并且,在他看来,小道与大道的原则相悖,因为追求杂技意味着以富强为目的,背离了仁义道德,不利于治国。而张德彝的行文则直接驳斥(刘锡鸿所谓)“彼之实学,皆杂技之小者”的论点。他不仅秉笔直书西学种种益处,而且反过来批评国内不治实学的病弊。先罗列了各门学科的用处,指出火机等器非骛利尚力的杂技,而是适用利器;又在文末对比中国与英国之不同,指出英国富强归根于不讲求风水,不以文章词赋取人。此外,张德彝在提及国内迷信务虚等问题时,并未点明此乃中国现状,而是托称“他国”。用词小心谨慎,或为避免行文诋毁国政。

刘锡鸿驻英后期意识到自己“素持治国务本之说,由今思之,未可偏执也”,转而主张治内与治外并举。刘锡鸿重视治外主要得益于他与翻译官博郎的多次论辩。其中,两人1877年6月28日关于火车的辩论也大篇幅出现在《四述奇》中。不过,张德彝选择的摘抄对象是与刘锡鸿争辩的博郎,并将博郎之言拆分为两段,分别安排在《四述奇》1877年7月8日、9月29日两则日记之中。前一则日记实源于博郎反驳刘锡鸿造火车必致亏本之说;张德彝认同博郎的反驳,直书造火车可增加赋税,有助平定匪乱,为富国保民之道。后一则日记源于博郎论造轮船、火车为大势所趋,张德彝又发挥了博郎的论述。为便于分析,先引两文如下,并用下划线标记要点:

博曰:“……但天下事,有利必有弊。西洋以造轮船、火车为前进,究竟是进是退,我不敢知。然一国创始是物,他国必渐皆踵为之,若有天意其间,非可以人为去取。即如轮船,华人始亦不愿仿效,乃今忽而二三十艘矣。有轮船即必多用煤,铸铁炮即必多用铁……此是事之相因而至,欲终拒之,亦不可得。”……余曰:“……且创造伊始,中国奚能有此巨款?”……博曰:“讨债以兵,外洋所无。土耳其负欠最巨,各国咸宽假之,且代筹其国生财之方,即此可知其概。”余曰:“此皆非治国正轨,恐未可恃。”洋人医足疾,辄断其筋而续以他物。如此灭裂办法,其何能久。(《英轺日记》)

午后英人许再思来拜。谈及天下各国情势,据云:一国苟欲自强,凡他国创造之物,必逐渐而踵为之。否则徒视其强,甘受其侮也。是亦不得已而为之者,即如土耳其始亦不愿效法泰西。因与俄、奥强国为邻,又与诸国换约,西人咸贸易其地,乃买造轮船二十余艘。因轮船用煤,制造火器轮机又多用铁……如是事事相因,固为自强,然仍视上下之同心与否。于今土耳其诸物,虽与西国相同,惜上未能明其理,下未能遏其贪耳。(《四述奇》)

博郎认为西方工艺虽存弊端,但循序渐进引入系列工艺是不可违逆的趋势。在《英轺日记》原文中,刘锡鸿未再以“仁义”为由批评西学,而是追问中国修建铁路的可行性,并否定举借外债修铁路的提议。张德彝则在《四述奇》中杜撰英人“许再思”来拜,将博郎之言嫁接其口。结合首句“一国苟欲自强”可知,他抄改博郎之言意在阐明自强变法的必要性。张德彝借来访英人口述之自强方案,或行改写《英轺日记》之便利。所杜撰的英人“许再思”之名,提示读者当再次思索自强方案。那么,张德彝所主张的自强方案具体为何?

对比引文中加波浪线的部分,博郎称“华人始亦不愿仿效”,而张德彝改作“土耳其始亦不愿效法泰西”,并增写土耳其的危机局面。张德彝的这一替换与博郎所述有异,但未违背博郎的观点。博郎接着说可效仿土耳其举借外债,此言亦默认两国国情相似。不同的是,张德彝未止于言引进西方科技,而是转而抨击土耳其“上未能明其理,下未能遏其贪耳”,指出自强还应在于“上下之同心与否”。张德彝的自强方案在于主张器物与政治变革并行。在书写策略上,他并未直言本国内政弊端,而是借土耳其影射清廷,以土耳其变革失败警示清廷当权需重视内政。

张德彝于1881年写就《四述奇》初稿,两年后方缴京师同文馆印刷,笔者推测抄改《英轺日记》是在1881年至1883年之间。张德彝抄改《四述奇》前,已游历欧洲四次,均过英伦,并有相应的考察记录。然而,他并不以前见自得,1880年8月得知首部游历日记《航海述奇》为上海申报馆刊售,反而登报澄清,实非自愿刊印,并自曝其短,称“十五年前草稿,语言粗俗,不胜惭愧之至,且从前所见,与今诸多不同”。张德彝随后改写《四述奇》时多仿照刘锡鸿的描摹用词,而且转写刘锡鸿抵英两月后的感受时,记有“前三次在伦敦,不及半年,一切多未详考,此次随使,八九月以来,细察英国风土,人颇诚实,不尚虚文”等语。两相印证可知,张德彝采《英轺日记》以增补《四述奇》,本有补本人随使见闻记录之不足之意。

张德彝重视出使日记的出版流通,与他推广洋务的政治抱负有关。他在《五述奇》1889年2月10日的日记中作辩词称,此前出版日记只因朝中知洋务者寥寥,而出使游历者忌惮守旧党,“有所见闻,皆不敢率尔操觚,实陈一言”。不过,他声称本人撰写日记,“据实笔之于书,未敢褒贬一词”,此言不足以完全解释他改写《四述奇》的做法。《四述奇》提交刊印之前,《英轺日记》已在清廷内部刊印流传数年。行事谨慎的张德彝本可止于增补与刘锡鸿同时地的考察经历,但他却冒险虚构种种场景,将刘锡鸿在他处的见闻也归于本人名下,并假托他国影射国政病弊。更重要的是,张德彝除了批判国内务虚不重实业之外,对国内洋务自强运动亦有微词,指其“上未能明其理,下未能遏其贪耳”。从其谨慎言词处可知,他除了回避守旧党的攻击外,也有意避免公然诋毁洋务。

张德彝慎言国内办理洋务的短处,或来源于他对刘锡鸿政治遭遇的反思。张德彝虽就《英轺日记》不合理处作出反驳,但是他主张内外兼治,实与刘锡鸿驻英后期的立场无异。然而,刘锡鸿驻英期间与正使郭嵩焘反目,争斗殃及馆员,归国后于 1881年弹劾洋务派领袖李鸿章“不堪倚任”“俨然帝制”,惨遭革职。《申报》即作时评称:“阅近日邸报,知刘云荪通参以劾李伯相得罪,已奉严旨,交部议处,旋着照部议革职矣。因而思出言之不可不慎也。”刘锡鸿于洋务虽有见地,但论洋务却夹带私仇、意气用事。张德彝重其见识,以其处事为训。对他抄改《英轺日记》,不应简单视为掩人耳目的抄袭,而应视作表达内外兼治观、自强观的书写策略。

四、结论

学界研究《英轺日记》与《四述奇》日记雷同案,往往将重心放在考辨汉语文献上。据19世纪的英文档案、报刊与图像等文献可知,刘锡鸿出访往往依仗外籍翻译官马格里、博郎协助沟通,他是在外籍翻译官的辅助下写作出使日记的。张德彝反对刘锡鸿驻英前期对西学的抨击,也不赞成他驻英后期反对修造火车之举,但他认同刘锡鸿驻英后期内外兼治的变革立场,有意在出使日记中推广器物制造与政治变革并行的自强方案。然而,刘锡鸿论洋务缺失公正立场,陷入人事纷争之中,最终无法施展学识抱负。张德彝身居微职,他虚构种种场景转写《英轺日记》,假言别国影射国内弊政,应是以刘锡鸿的政治遭遇为鉴。

考察日记雷同案不但有利于发掘掩盖在宏大历史叙述之下政治弱势者的书写策略,还有助于认知西文文献在研究近代中国文献特别是出使日记方面的独特辅助作用。清廷派遣的公使多数不识外文,出访与交涉需依赖随行译员传译。因为使团翻译官的地位相对低微,且口译活动具有稍纵即逝的特点,随行译员的活动在中文文献中往往处于不明甚至缺席的状态。19世纪西方已发展出庞大的新闻报刊网络,其中有大量关于中国使团的实时报道,虽不足以还原双方会谈内容,但对证实随行译员的在场情形、厘清他们各自的贡献不无帮助。此外,出使日记本是清廷官员逐日记录在外国考察与交涉情形的报告,由于近代译语尚未统一,较今日更存在极大差异,出使文献记录的诸种细节尚有待辨明。若以相应的西文文献参证,或有利于深度解读出使日记在当时的生成过程,以更综合的视角揭示19世纪中西交流纷繁复杂的历程。

本文发表于《文献》2024年第2期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|