|

傅增湘(1872-1949)是民国时期享有盛誉的藏书家、学者,在平津一带与李盛铎、周叔弢鼎足而三。据傅熹年先生统计,傅增湘生平藏书二十万卷,其中“用善本手自校勘的约一万六千卷”[1]。在他漫长的校书生涯中,对《通典》的校勘可谓成果丰硕,却又历经波折,值得深入研究。关于傅增湘与宋本《通典》,前贤已从不同方面加以探讨。最值得参考的自然是傅增湘本人的《校宋本通典跋》[2],他在跋中回顾了得书经过及校勘历程,指出了明本脱漏之严重。玉井是博、仁井田陞、尾崎康等学者着重探讨傅增湘旧藏宋本《通典》的校勘价值[3],韩昇先生梳理了傅增湘旧藏宋本《通典》的来源、年代、校勘及流散,钩沉出傅增湘东游日本,亲访宫内厅书陵部藏宋本《通典》的来龙去脉,详细评述了日本学者关于《通典》版本的研究成果[4]。孙靖考察了傅增湘对自藏《通典》断代的差异及成因[5]。以上研究丰富了我们对于傅增湘校勘《通典》的认识,但对傅增湘校勘《通典》的具体经过、学术价值及干扰因素等方面关注较少。笔者拟在前贤的基础上,对此加以补充。

一、傅增湘对《通典》的校勘

(一)底本及校本的选择

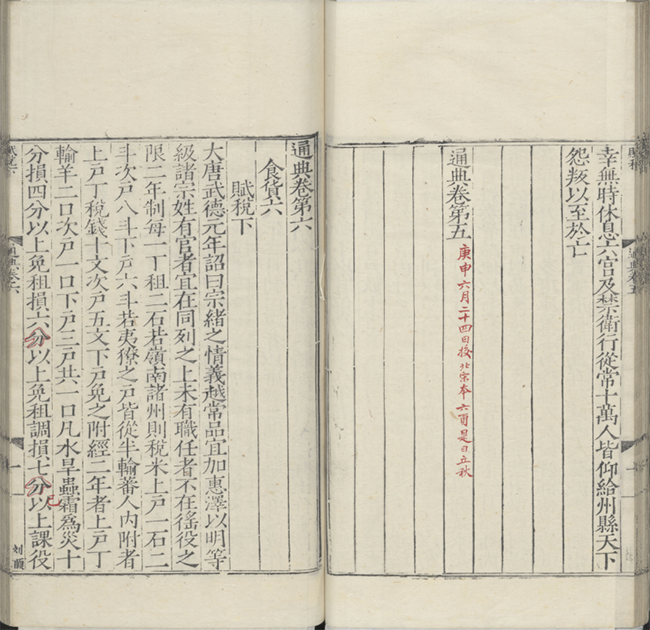

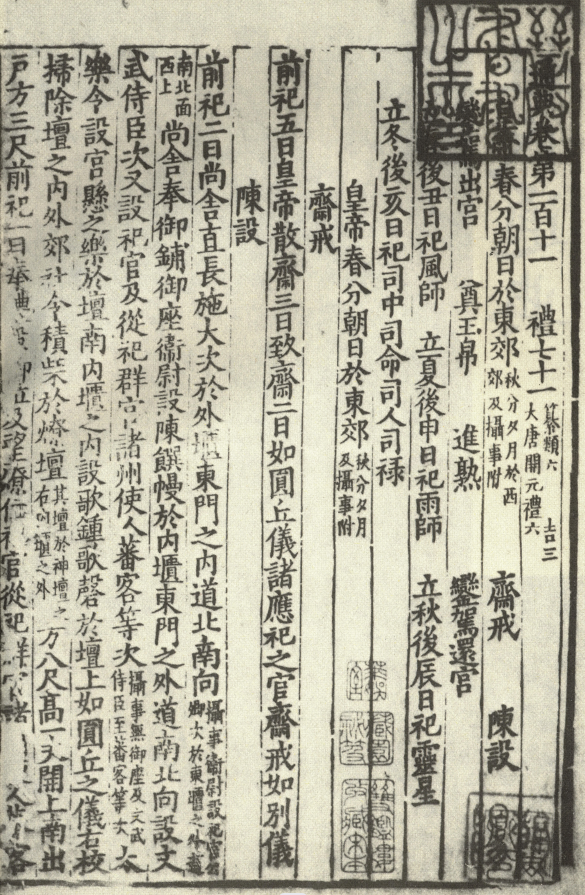

傅增湘以“手校宋元八千卷”而闻名,遇宋即校。他于庚申年(1920)夏获得宝应刘启瑞家藏宋本《通典》,手中有了坚实可靠的版本依据,随即开始了对《通典》的校勘。傅增湘选取的底本为明刻本,每半叶十行,行二十三字,白口,四周双边。共二百卷,四十册。今藏国家图书馆,善本书号为00096。傅增湘曾撰《校宋本通典跋》,认为此书为“嘉靖戊戌方献夫本”[6]。傅增湘选取的校本,为一补配本。《藏园群书题记》表述为“北宋本”配“宋翻残本”[7],《藏园群书经眼录》表述为“宋绍兴刊本,配元元统三年重修本”[8]。原书为宝应刘启瑞家藏宋本《通典》,为傅增湘庚申年夏“游黄山雁荡,归途迂道维扬”时所得[9](图1)。傅增湘考察其递藏,认为“此书先藏于薛氏,继归明晋府,后庋内阁大库,光宣之交流入私家”[10]。此处的私家,即是刘启瑞。刘启瑞,字翰臣,江苏宝应人,光绪甲辰科进士,累官内阁中书、侍读学士。宣统初,张之洞委其董理内阁大库所藏档案,刘氏遂将包括宋本《通典》在内的诸多大库旧藏揽入私囊。此书共二十八册,一百四十卷。每半叶十四行[11],行二十六字。蝴蝶装。尾崎康先生认为此部分为南宋前期所修[12]。补配部分行款与原书略同,共七册三十三卷[13]。尾崎康先生认为此部分为南宋前期、中期及元代递修[14]。傅增湘旧藏的这部补配过的宋本《通典》,经田中庆太郎流入日本,今藏天理图书馆[15]。

图1 傅增湘旧藏宋本《通典》 (图片来源:《日本宫内厅书陵部藏北宋版通典》别卷)

(二)校勘方法与符号运用

傅增湘校书以对校为主,对于《通典》的校勘也不例外。对校是古已有之的校勘方法,也称为“死校”,在清代甚为流行。毛氏父子、黄丕烈、顾千里等校勘名家,均以对校法校勘过大量典籍。受此风气影响,傅增湘以明本为底本,宋本为校本,用朱笔将二者相异之处直接写在底本之上。对校法具有保存古本原貌的优势,但缺点在于工程浩大,琐碎异常。为了提升校书的效率,傅增湘校勘《通典》时,运用了大量的校勘符号与简便方法,笔者结合傅增湘所撰《通典校勘记》,将主要类型总结如下:

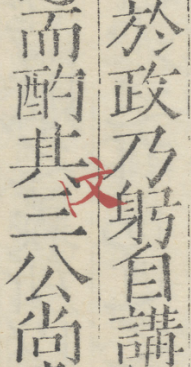

A某字明本无而宋本有,则在明本相应位置画一“乀”符号,于右侧补写该字。如明本卷十七第十四叶“不达其意而酌其三公”,宋本“其”字下有“文”字。傅增湘在明本“其”字与“三”字之间画一“图片”符号,并在符号右侧补写“文”字。如图2所示:

图2 补字 图2 补字

B某字明本有而宋本无,字数少时,用小圆圈“○”符号点在明本对应字的中心位置;字数多时,用“𠃊𠃍”符号标明起讫。如明本卷四第三叶“璆玉名镂刚铁也”,宋本无“也”字。傅增湘遂在明本“也”字中心位置点上“○”符号。如图3所示:

图3 删字 图3 删字

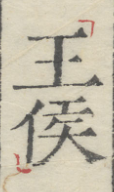

又如明本卷三十一第一叶“王侯”,宋本无此二字。傅增湘用“𠃊𠃍”符号将“王侯”二字圈出。如图4所示:

图4 删字 图4 删字

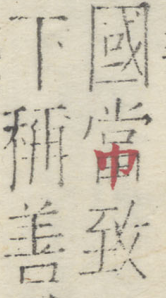

C某字明本作甲,而宋本作乙,则在明本甲字处涂抹笔画,改写成乙字。如明本卷四第二叶“三国当致贡之”,宋本“当”字作“常”,傅增湘遂直接将“當”字下半部分“田”改写成“巾”。如图5所示:

图5 改字 图5 改字

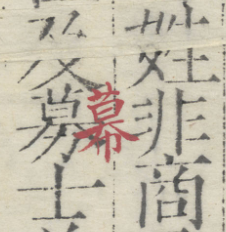

有时各字间距紧密而无处落笔,或者笔画构件不易涂改,则在甲字旁另写一乙字。如明本卷六第二叶“其杂匠及募士”,宋本“募”作“幕”。傅增湘遂直接在“募”字旁另写一“幕”字。如图6所示:

图6 改字 图6 改字

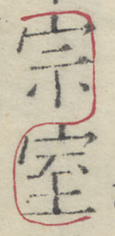

D某字明本作甲乙,宋本作乙甲,则用类似“己”字形的符号,表示此处有倒乙。如明本卷四第四叶“若今宗室”,宋本“宗室”作“室宗”。傅增湘用“己”字形的倒乙符号加以标识。如图7所示:

图7 倒乙 图7 倒乙

按“己”字形的倒乙符号古已有之。南宋人方嵩卿就已经运用“己”字形的倒乙符号校勘韩愈的文集。他在《韩集举正》中罗列了四种校勘符号,最后一种“殽次当乙”即用“己”字形符号表示[16]。

E某字宋本残泐或漫漶不清,则沿明本对应字边缘描画一圈,表示宋本此字残缺。如明本卷六第一叶“租损六分以上免”,宋本“分”字残缺,傅增湘沿“分”字边缘描画一圈,模仿水渍洇染的痕迹,表示宋本此处残缺,十分醒目。如图8所示:

图8 残泐

(三)校勘记的撰写

以上,笔者简单归纳了傅增湘校勘《通典》时所用的校勘符号及简便方法。这些符号的使用,虽然提升了校书的效率,但还不能完全体现校勘者的个人意图。作为一个完整的校勘过程,校勘记的形成才是校勘的最终结果。傅增湘自然充分认识到了校勘记的重要性,《藏园群书经眼录》云“其详拟别为校记,胪列异词,是亦治史者之一助也”[17]。但校勘记整理起来非常复杂,需要耗费大量的精力,一时片刻恐难完成。故《校宋本通典跋》又云“考其异同,勒为校记,文字繁重,或俟诸异日耳”[18]。傅增湘校书数量虽多,成型的校勘记却甚少。幸运的是,傅增湘校勘《通典》虽然前后延宕九年,但《校勘记》最终得以整理成书。国家图书馆藏有民国二十七年(1938)傅增湘《通典校勘记》抄本,书号为9407。此书后由贾贵荣辑入《九通拾补》,影印出版[19]。笔者即以此影印本为依据,从格式及内容两方面,对《通典校勘记》略作分析。

格式。《通典校勘记》以卷次为序,在一卷之下,先以双行小字标注异同之处的位置,即位于某叶某行。再以单行大字誊录明本正文。最后以双行小字交待宋本情况。若出现文字异同,一般写作“宋本某字作某字”或“宋本作某字”;若宋本有溢出于明本的文字,则曰“宋本某字上\下有某字”;若明本有溢出于宋本的文字,则曰“宋本无某字”或“宋本无”;若宋本某字残缺,则曰“宋本某字残缺”。此外,如文字模糊、侧注、小注、节目、空格、提行等特殊情况,也均在校勘记中予以交待,基本能够提炼、归纳出两个本子的主要异同。

内容。校勘一般包括“考异同”“定是非”及“厘篇章”等三方面的内容,校勘记作为校勘活动的最终成果,自然也应当囊括这三类内容。傅增湘所撰《通典校勘记》,以“考异同”最多,“定是非”次之,“厘篇章”则甚少。这样的比例安排,与傅增湘采用的“对校法”及《通典》本身的特点有关。笔者以“定是非”为例,试对校勘记的内容略作分析。作为反映校勘水准的重要指标,“定是非”一类的校记,在整部《通典校勘记》中所占比重虽然不大,但类型多样。大致可分为以下四类:

纠正讹文。如卷一百五十二“留其将何澹之郭铨郭昶之守湓口,宋武将何无忌等次桑落州”,傅校云“宋本作‘留其好何澹之郭铨郭昶之守湓口,宋武将何无忌等人桑落州’,按‘人’当是‘入’字”[20]。卷一百七十一“以魏近镇守”,傅校云“‘魏近’二字,宋本明本均同(按当是魏延)”[21]。按点校本《通典》未出校记而迳录作“魏延”[22],或是参考傅校本。

增补脱文。傅增湘校《通典》时,若脱文较少,则迳补于旁。若脱漏严重,则补于别纸,并在明本天头处以眉批的形式加以说明,以便将来汇总。如卷九十四存在多处较为严重的脱漏,傅增湘在对应位置的天头处题写“此前二十行宋本多注文,补录于别纸”“以上别钞补注于别纸”等眉批。“问故又哭尽哀”一句,傅校云“宋本作‘问故哭尽哀’,且此下有注文为明本所无,补抄如下:亲父母也以哭答使者,惊怚之哀,无辞也。问亲丧所由也,虽非父母,闻丧而哭,其礼皆然也。[23]”“亲父”至“然也”共35字,为明本所脱漏。傅增湘校勘此卷,事在丁卯(1927)十月。直到戊辰(1928)冬至,他总结校勘《通典》的始末,还忍不住提出卷九十四,《校宋本通典跋》曰:“尤异者,第九十四卷中前二十行,宋本行间有小注凡十五处,通三百一十一字,而明本皆失去,未审其传刻源出何本也。[24]”可知此卷脱漏多达十五处,脱字多达三百余,这给傅增湘留下了深刻的印象。

删除衍文。如卷一百二十一“授刺史刺史受币”,傅校云“宋本‘刺史’二字不重复”[25]。卷一百二十六“通典卷第一百二十六终”,傅校云“宋本无‘终’字”[26]。卷一百六十五“则人淳然而质朴”,傅校云“宋本‘淳’字重”[27]。卷一百六十九,“于事为误者,其文则轻”,傅校云“宋本‘误’字重”[28]。

乙正错简。如卷十七有前后相连的两处错简。第一处“请授中县尉之类”,傅校云“宋本‘类’下有‘判入第三等及荫高授上尉之类’,明本误入下文第七行中”[29],第二处“两经出身授上县尉之类”,傅校云“宋本‘类’字下有‘判入第三等及荫高用紧县尉之类’”[30]。点校本《通典》的处理方式也与傅校相合[31]。

对于存疑之处,傅增湘则谨慎地表达自己的意见,如卷八十八,“周制为人后者至(注)如亲子也”,傅校云“宋本此节在前节,以明据庶子言之也之末(案似误)。[32]”卷九十六“亦何居而不服,庶子若先受重承事”,傅校云“宋本作‘亦有居而不服,庶子若先受重可传,亦何居而不服,庶子若先受重承事’(按所多十四字疑复出)”[33]。卷一百六“诸太子庙并为中祀”,傅校云“宋本作大字正文(按似误)”[34]。

当然,傅增湘也偶有判断失误之处,如卷五十四“郑玄注尚书云:每归用特者,明每一岳即归也。如尚书、王制之文,所以不一岳之后而云归者,因明四岳礼同,使其文相次,是以终巡狩之后乃始云归耳”,傅校云“宋本此注在下文第二叶上二行小注‘天道之备数’下,今本误接于此”[35]。他认为明本存在错简,应以宋本为是。点校本《通典》没有采纳傅校本的意见,其校勘记云:“自‘郑玄注尚书云’至此共五十九字,北宋本、傅校本、明抄本置之于下文注中崔灵恩云‘取岁星一周天道之备数’一语之后,非。[36]”按明本此处注文为对“归,格于艺祖,用特”的注解,主要是疏释“归”,文义连贯无碍;若置于“天道之备数”之下,即成为“周制,十二年一巡狩”的注文,于义未当。故明本此处无误,而是宋本出现了错简。傅增湘误信宋本,盖智者千虑之一失,无足深怪。

二、傅增湘校勘《通典》的学术价值

(一)保存宋本原貌

傅增湘校勘《通典》主要使用的是对校法。对校法的优劣,前人已有清醒的认识。叶德辉《藏书十约》云“书不校勘,不如不读。……今试言其法:曰死校、曰活校。死校者,据此本以校彼本,一行几字,钩乙如其书,一点一画,照录而不改,虽有误字,必存原本,顾千里广圻、黄荛圃丕烈所刻之书是也”[37]。陈垣先生指出“此法最简便,最稳当,纯属机械法。其主旨在校录异同,不校是非。故其短处在不负责任,虽祖本或别本有讹,亦照式录之;而其长处则在不参己见,得此校本,可知祖本或别本之本来面目”[38]。可见对校法虽然有“校录异同,不校是非”的劣势,但优长也极为明显,可以避免校勘者的臆改,得以保存古本的原貌。傅增湘校勘《通典》时,对于宋本的异文、俗字、格式等要素,都原样照录,最大限度的保留了宋本的原貌。以下分类略述。

异文。傅增湘自称“改订者殆逾万字”,在这上万字的异同中,包括明本误而宋本不误,二者均可通,明本不误而宋本误这三种类型。第一种类型具有纠谬补正的功能,历来受到学者重视。傅增湘据宋本校出大量明本的讹误,其价值已被学界充分肯定,此不赘述。第二种类型虽不能纠谬补正,却有助于丰富对版本衍变的认识。故前二种类型的异文,往往出现在各类点校本古籍的校勘记中。第三种类型的异文,属于底本不误而校本误,按现代通行的校勘方法,此类异文没有必要写入校勘记中。如点校本《通典》以浙江书局本为底本,其《校勘凡例》云“凡局本不误,他本误者,一般不出校记”[39]。傅增湘校出的异文,却有不少属于宋本误而明本不误。作为清季民初的学者,他承袭了清人遗风,如此处理并无问题。

在客观效果上,傅增湘保留宋本的“讹误”,更加有利于学术研究。试举一例言之,如明本卷二十五“载初元年”,傅校云“宋本‘载初’作‘戴初’”[40]。按载初为武周年号,明本不误而宋本误。卷四十二“少昊载时以象天”,傅校云“宋本‘载’作‘戴’”[41]。按“载时象天”典出《史记•五帝本纪》,宋本此处误“载”为“戴”。卷一百五十四“弘遂大战移日,赤眉佯败,弃辎重走。车皆载土,以豆覆其上”,傅校云“宋本‘载’作‘戴’”[42]。显然以车载土于义为长。可见宋本误“载”为“戴”较为常见,并非孤例。但亦有明本误“戴”为“载”而宋本不误之时。如明本卷一百六十七“不与二祖同载天日”,傅校云“宋本‘载’作‘戴’”[43]。显然宋本义长,点校本《通典》即作“戴”。若依现代通行的校勘方法,因为底本不误,宋本误“载”为“戴”的“错误”似乎不会写入校勘记中。但我们仔细分析上述四个例子,似乎可以发现,“载”“戴”相乱是一个普遍现象。不仅存在误“载”为“戴”,也存在误“戴”为“载”。应如何解释此类现象呢?杨树达先生认为古时两字通用,并举出先秦典籍中的若干例证:“戴与载古恒通用,《左传·隐公十年》经:宋人蔡人卫人伐戴,《谷梁经》作载。《礼记·月令》‘戴胜’,《释文》戴本作载。又《郊特牲》‘戴冕躁’,《释文》载本亦作戴。《荀子·解蔽》篇云‘唐鞅蔽于欲权而逐载子’,杨注云:载读为戴。《列子·黄帝》篇章载,《释文》云:一本作章戴。《诗·丝衣》载弁俅俅,《尔雅·释言》注引作戴。此皆二字通用之证也。[44]”敦煌遗书中也有二者相乱的例子,如P.2661+3735《尔雅注》“错革鸟曰旟”注文“即《礼记》所云戴鸿及戴鸣鸢也”[45],《十三经注疏》本前一“戴”字作“载”,且无后一“戴”字。周祖谟先生认为此注文典出《礼记·曲礼》“前有尘埃,则载鸣鸢;前有车骑,则载飞鸿”,并指出“载戴唐以前写本多混”[46]。可见古人经常混同使用“载”“戴”二字,在先秦典籍和敦煌遗书中,尚能找到不少例证。故在《通典》形成的时代,“载”“戴”相乱本不属于重大的错误,甚至可以说是唐人的用字习惯。易言之,宋本《通典》屡屡出现的载戴相乱,正是其时代性的鲜明反映。

俗字。在写本时代,俗字的使用极为普遍。五代以降,虽然印刷术不断普及,刻本大量流通,一定程度上起到了规范文字的作用,但仍常见俗字的身影。相较于民间流行的俗文学作品,作为内容严肃的典志体史书,《通典》的用字理应更加严谨。从明本《通典》来看,似乎的确如此。但细绎傅校,可知宋本《通典》仍有若干俗字留存。如明本卷五第六叶“亩一斗”,傅校云“宋本‘斗’作‘㪷’”[47]。按“㪷”为“斗”之俗字,在写本时代极为常见,敦煌遗书所在多有。如法藏敦煌遗书P.3833《王梵志诗》“生时不须歌,死时不须哭,天地捉秤量,鬼神用斗斛”,“斗”字即写作“㪷”。明本卷八第八叶“犹无厌足”,傅校云“宋本‘厌’作‘猒’”[48]。按“猒”为“厌”之俗字,P.2160《摩诃摩耶经》“亦宜自应,厌离诸苦”,“厌”字即写作“猒”。卷二十七第十四叶“主船官也”,傅校云“宋本‘主舡官也’”[49]。卷二十七第十四叶“主天下水军舟船器械”,傅校云“宋本‘舟船’作‘舟舩’,下同”[50]。按“船”字写作“舡”或“舩”,是写本时代的常见现象,如俄藏敦煌遗书Ф96《双恩记》:“善友船舫沉”“久谙船舫由(犹)为可”,“船”字均写作“舡”。又英藏敦煌遗书S.1722《兔园策府》:“地阵笼山,天船盖海”,“船”字写作“舩”。黄征先生认为“盖‘船’字先草作‘舩’,方口变尖口也;再草作‘舡’,连笔速写也”[51]。宋本《通典》中俗字的应用还有不少,此不赘述。宋本《通典》保留了不少写本时代的用字特征,是写本时代向印本时代过渡的真实写照。傅增湘的校勘成果,无疑为后人准确地提炼宋本《通典》中留存的俗字,提供了便捷的途径。

格式。傅增湘校勘《通典》,对于宋本的格式也非常注意,尤其是正文与注文的区分。如明本卷十二第七叶小注“之事为此”,傅校云“宋本‘之事’二字作正文,并无小注”[52]。卷一百五第十叶小注“上利下利”,傅校云“宋本此四字作正文”[53]。卷一百二十四第十一叶正文“銮驾出宫如前读令仪”,傅校云“宋本此九字作双行侧注”[54]。同卷第十三叶正文“銮驾还宫如前读令仪”,傅校云“宋本此九字作双行小注”[55]。类似的例子还有很多,不再枚举。

傅增湘重视正文、注文的区分,有其时代背景。注文阑入正文,导致文义不通,是古书常见的现象,清代学者长于校勘,对此类错误也有较为系统的总结。清人王念孙在《读书杂志·淮南内篇》中总结了六十二例具有规律性的古书“致误之由”,其中便有“正文误入注者”“注文误入正文者”[56]。对《水经注》的校勘,是清人区分“经”“注”的典型案例。全祖望、赵一清、戴震、杨守敬等知名学者,均对厘清《水经注》淆乱错杂的注文做出了贡献。继承了清代学术传统的傅增湘,也多少会受此风气影响。值得注意的是,傅增湘与杨守敬交谊匪浅,《宋刊残本水经注书后》云“忆辛壬之交,晤杨君惺吾于海上。其时君方撰《水经疏》,为言研治此书历四十年,穷搜各本以供参证,独以未睹宋刻为毕生憾事。余语君曰,此书宋刻之绝迹于世固已久矣,设一旦宋刻出世,吾恐经注之混淆、文字之讹夺,仍不能免,未必遂优于黄、吴诸本也。洎余获此书,而君已久谢宾客,不得相与赏异析奇,一慰其平生之愿,思之怆然。[57]”可见傅、杨不但交谊深厚,而且傅增湘对于“经注混淆”一类现象本就时时记挂在心。面对明本《通典》不时出现的“经注混淆”,傅增湘校书时自然要重点关注,乃至巨细无遗了。

此外还有若干格式方面的异同,也在傅增湘的校勘记中有所体现。如提行:卷十三傅校云:“‘通典卷第十三’,宋本此下即选举一,子目不另分行”[58]。卷一百十“伊耆氏祝文至有凭宜庆”,傅校云“宋本自‘伊耆氏祝文’起接于第十六叶上第一行‘祝版燔于斋所’,下不另提行”[59]。空格:卷一百三十四“子为父”,傅校云“宋本‘子’字上空一格”[60]。同卷“嫡孙为祖”,傅校云“宋本‘嫡’字上空一格”[61]。同卷“为人后者”,傅校云“宋本‘为’字上空一格”[62]。分层:卷十五傅校云:“‘武太后’,宋本‘武’字上有大圈”[63]。此大圈表示朝代的区分,起到划分层次的作用。

以上笔者从异文、俗字、格式三个角度,分析了傅增湘的校勘,如何能够准确地保存宋本的原貌。要之,宋代是写本与印本并存的时代,宋本《通典》虽然是印本,但也会继承写本时代的诸多特征。傅增湘以对校法校勘《通典》,并以校勘记的形式,不惮烦琐地将宋本、明本的异同详细罗列,钩沉出大同之中的小异,才使得印本中隐藏的若干写本时代的特征得以浮现,便于学者取用。傅增湘校勘《通典》,忠实于宋本原貌,乃至于一个空格也不放过,从这个角度来说,傅增湘的校勘,具有化身千百的作用。假设宋本《通典》没有流入日本,而是毁于兵燹,后人即便读其校勘记,也能遥想宋本风采。不仅如此,傅增湘的校勘,对于保存明本的原貌也大有裨益,如明本卷八十二“夫礼有仰引而违□□”,傅校云“宋本‘违’字下为‘情者’二字,明本此字不清”[64]。据此即可得知明本此处字迹漫漶。

(二)为点校本提供版本依据

作为名家校勘本,傅校本《通典》的校勘价值已经得到后世学者的重视。由王文锦、王永兴等先生点校的《通典》,即以傅校本作为主要的校本。据《点校前言》及《点校凡例》可知,点校者以浙江书局本为底本,版本校以日本影印北宋本,傅增湘校南宋本为主,通校明嘉靖无刊记本、清武英殿本,以宋刻元递修本、明人抄宋本、明王德溢吴鹏刻本参校。值得注意的是,明抄本亦是照宋本而抄录,点校者却没有将其与北宋本、傅校本并列,而是将其作为较为次要的参校本。傅校本虽然不是南宋原本,点校者却将其与北宋本并列,作为重要的版本依据。这一方面与明抄本“抄得潦草,缺文也多”有关[65],另一方面也与明人好妄改古书有关,但最主要的原因,还是傅校本能够忠实地保存宋本原貌。故点校本《通典》将傅校本作为重要的校本。点校本《通典》多次以傅校本作为校改的版本依据,据笔者统计,计有289条校勘记征引了傅校本。征引傅校本可分为两种情况。

A傅校本与其他校本共同作为校改依据。如卷九十小注“郑玄曰:筑宫庙于家之门外”,校勘记云“筑宫庙于家之门外,‘之门’原作‘门之’,据北宋本、傅校本、明抄本、明刻本乙。[66]”此类事例甚多,兹不赘述。

B傅校本独自作为校改依据。此类事例虽然较少,但能充分反映傅校本独特的版本、校勘价值,因此更为重要。兹略述如下:

a据傅校本正讹字。如卷十“五十万斛乃经三年。臣闻郑、白之渠,远引淮海之粟,泝流数千,周年乃得一至,犹称国有储粮,人用安乐。求于□□山在今平凉郡高平县,今筓头山”,校勘记云“筓头山‘筓’原作‘算’,据傅校本改。”[67]

b据傅校本补脱字。如卷二十二“齐左右仆射行则分道,左仆射领殿中、主客二曹,掌诸曹郊庙园陵”校勘记云“掌诸曹郊庙园陵,原脱‘掌’,据傅校本补。”[68]

c据傅校本删衍字。如卷四十六“诸侯百亩于东郊。”校勘记云“诸侯百亩于东郊,原‘亩’下衍‘谓借’,据傅校本删。”[69]

由以上数例,可见傅校本独自作为校改依据时,依然能涵盖改字、补字、删字等主要的校勘问题,反映出傅校本校勘价值的全面性。傅增湘旧藏宋本《通典》,作为世所罕见的较为完整的南宋本《通典》,其本身的版本价值自不待言,但“书非校不能读也”,不通过细密的校勘,便难以准确把握其价值。傅增湘在全面校勘的基础上,胪列了足够丰富的异文,使其校本眉目清晰,重点突出,为后人点校《通典》节约了时间,提供了版本依据。

(三)推动日本的《通典》研究

傅增湘校勘《通典》,具有国际影响,推动了日本学者对《通典》的深入研究。1930年,内藤湖南的弟子,日本学者玉井是博逗留北平,并拜访傅增湘,获准抄录《通典》的校语。玉井是博回国后,利用抄录而来的校语,排比异同,撰写文章,并不时寻求机会,广为介绍傅增湘的校勘事业[70]。昭和八年(1933)六月,玉井是博在“支那学”大会上发表了此成果,后经修改,在《支那学》上发表《论宋刊本〈大唐六典〉与〈通典〉》一文[71]。“与学界不少的兴奋”[72]。该文辟有专节,以“江安傅氏的校宋本通典”为题,概述了傅增湘校勘《通典》的始末,并回忆了获允抄录傅氏校记的经过。玉井是博此文将傅增湘旧藏南宋本、无刊记明本及清代武英殿本《通典》作了对比研究,进一步揭示了宋本的校勘价值。此后,仁井田陞、尾崎康等著名学者,都投身于《通典》版本的研究。仁井田陞1935年发表《通典刻本私考》[73],也辟有专节“傅氏校本《通典》及玉井学士《通典》刻本之研究”,与傅增湘及玉井是博对话,提出了若干商榷意见。仁井田陞对傅增湘的校勘事业极为佩服,他说“傅增湘氏藏有宋本《通典》,又费九年之久,校勘明刻本《通典》,此对学术界上颇有贡献之处,彼经几许苦心继续研究,余对之极为敬服。[74]”《支那学》与《东洋学报》均是彼时日本东洋史领域的一流刊物,在不长的时间内,接连有《通典》版本研究的文章面世,可见由于傅增湘的校记传入日本,激发了日本学者的研究兴趣,掀起了《通典》研究的小小高潮。尾崎康是《通典》版本研究的集大成者。他对《通典》的研究,可参韩昇先生《杜佑及其名著〈通典〉》的相关介绍[75],此不赘述。尾崎康也同样高度评价傅增湘的校勘事业,认为是“何等有益于社会的事业”[76]。要而言之,虽然日本宫内厅书陵部亦藏有宋本《通典》,但《通典》研究在日本的持续推进,却与傅增湘校记的输入密不可分。

值得注意的是,日本学者的《通典》研究,很快便译介到了中国。两年后的1937年7月,《史学消息》便刊载了江顺成译《通典版本考》[77]。此文即是仁井田陞《通典刻本私考》的中译本。《史学消息》是燕京大学历史系主办的一份学生刊物,旨在“与国内外史学界沟通消息、提倡历史研究兴趣、介绍史学研究成绩、联络会员感情、供本系同学练习编辑之用。[78]”译介日本“支那学”论文,是此刊的内容之一。刊载《通典版本考》的这一期为“翻译特刊”,仅刊载两篇论文,另一篇是白鸟库吉著,刘选民译《可汗可敦名号考》[79]。白鸟库吉是日本东洋史的权威,而彼时仁井田陞只是33岁的青年学者,但北平文史专业的学生却未必不知晓此人。1935年2月,名噪一时的《食货》半月刊便刊载了仁井田陞著,汪兼山译《唐宋之家族同产及遗嘱法》一文[80]。1930年代的《食货》半月刊,在文史专业的青年学子中有着非同寻常的影响,甚至成为上海大夏大学“最风行之读物”[81]。仁井田陞的文章由《食货》刊载,可谓“一经品题,便作佳士”,在中国学界也必然有了知名度,故而得以在学生刊物《史学消息》中与白鸟库吉并列转载。由《史学消息》的选目,似亦可窥见北平青年学生好尚之一斑。由傅增湘开启的《通典》版本研究,经由玉井是博的发扬,仁井田陞的商榷,又回流到了中国,这是近代中日文化交流史上的一段佳话。

三、傅增湘校勘《通典》的干扰因素

傅增湘校勘《通典》,前后延宕九年之久,一方面由于《通典》本身体量过大,是一部多达两百卷的巨著。傅增湘手中的宋本《通典》,虽非完帙,却仍有一百七十余卷之巨。且《通典》的内容为典章制度,枯燥乏味,远不如傅增湘酷爱的集部书那样“情韵兼美”,这无疑会削弱傅增湘校书的动力。另一方面,傅增湘校勘《通典》之时,也受到多种因素的干扰。在《校宋本通典跋》中,傅增湘回顾了校勘《通典》的始末,“自庚申岁(1920)展卷,至甲子(1924)只毕十卷而辍。丁卯(1927)入秋,人事稀简,乃发奋从事。自中秋以至岁暮,程功殆已过半。今夏(1928)猝遘凌夫人之戚,意绪摧伤,无以遣日,乃锐志复理丹铅。起自六月之杪,讫于冬月之初,于是全书一百七十五卷乃得竣功。溯庚申讫于兹,时阅九年,时事之变迁剧矣。外而朝政之翻覆,内而家族之丧亡,所历骇心怵魄、劳神摧志之境,殆非人所堪。而余一身虱处其间,摩挲卷帙,倚徙山林,幸得粗完此类,日尽一二卷,多或至五六卷,少或数日得一卷。然总计点勘之工,频岁在清泉吟社、凤窝丙舍春花秋月中居其泰半焉。盖山中岁月,固视城市为永也”[82]。傅增湘的跋语已经简要提及校书时遇到的种种干扰因素,笔者结合相关史料,试对此略作分析。

(一)政局变动

1920年代,对于当时的民众而言,感受最深的恐怕便是剧烈的政权更迭,即傅增湘所言“朝政之翻覆”。先是政权在北洋系统内流转授受,后是国民革命军北伐推翻北洋政府。傅增湘清季由科甲入仕,久居平津,与北洋要人袁世凯、徐世昌、王士珍、冯国璋等交谊匪浅。1917年,由于王士珍、冯国璋以私交敦促,傅增湘出任教育总长,“王聘卿拜组阁之命,浼余相助。冯华甫方摄白宫,亦以旧交敦促,遂入阁任教育总长。在职一年有半,总统一易,总理三易,而余连任如故。[83]”但总体来看,傅增湘爱书胜于做官,自1919年辞任教育总长后,他便不再出任政府要职[84]。至于文化领域的职务,他也是有选择的接受。1927年秋,傅增湘出任故宫博物馆图书馆馆长,不满一年即卸任。1929年7月,陈垣诚邀傅增湘出任辅仁大学董事长,傅增湘致信婉拒,提及自己“退闲已逾十年,惟以闭户读书为事,于外事极少交接。……且屏伏王城,逃名匿迹,更不愿以姓字彰闻于世。[85]”由于傅增湘在1920年代逐步远离政治,故政治上的扰动,对他的校书事业影响不大。

(二)家庭变故

家庭变故是傅增湘校勘《通典》最主要的干扰因素,《校宋本通典跋》中只以“内而家族之丧亡”一笔带过,实际上傅增湘承受的“非人所堪”的“骇心怵魄、劳神摧志之境”,均由家庭变故而来。1925年至1928年,短短四年之中,傅增湘连丧父、兄、侄、叔、女、妻、子,承受了常人难以忍受的悲痛。随之而来的还有经济上的困境以及心情的低落,导致《通典》的校勘受到一定程度的影响。

1925年1月,傅增湘之父世榕去世。同年,对傅增湘有督促进学之恩的伯兄傅增淯去世。1926年六七月间,侄子与十叔又相继去世。更加不幸的是,数月之后,傅增湘之女厚谟亦去世。1928年夏,傅增湘发妻凌夫人、次子嘉谟又相继去世。

接连而至的家庭变故,不但给予傅增湘精神上的打击,更加剧了经济上的困难。他在给张元济的信中说:“初二日到京。始知舍侄已于廿七日夭逝。惊痛殆不可为怀。先兄既亡,尚冀此子支持门户。今则悉集孤身矣。初三日十叔又以久病不起。连遭二丧。两宅奔走。劳顿悲伤,殆非人境。叔家更贫无立锥。弟妹及老婶等七人义须教养,更增重负。天之阨我,其可逃乎!我公闻此,当代为凄恻也。[86]”1926年营办红白两事,兼抚育遗孤,导致傅增湘负债累累。他甚至不能按时归还张元济垫付的书款,不得不在信中吐露了自己的窘境“尊款月底可奉赵,须葬事毕业。然今年负债不可言矣。[87]”直到1927年11月,傅增湘仍未摆脱拮据的困境,“侍此次入山安葬先叔、先伯兄及弟、侄、大女等共六棺。半月蒇事。费去千余元。冒险经营,饱闻炮声。回京即卧病两日。今日愈矣。但资用窘迫为虑耳。[88]”1928年7月,傅增湘致信张元济“至于经济情况,则大非昔比。各种股票收入锐减,而支出加多。益以家事迭有丧亡,用款更不能预度。先叔先兄两房及川中家族皆须贴补,每年总在三千元以上。以此五年以来积欠至三万余元。[89]”

由于以上种种变故,傅增湘校勘《通典》的时间,无疑被大大压缩了。维持家庭的正常运转,显然是当务之急,傅增湘为此付出了很多时间与精力。至于校勘如此大部头的《通典》,不得已只能延后。由明本《通典》各卷卷末的校勘跋识可知,1925至1926接连两年,傅增湘都没有继续校勘《通典》。1927年入秋,由于“人事稀简”,傅增湘抓紧机会,重理校书事业。但好景不长,1928年夏,由于傅增湘发妻凌夫人身故,家中事务更无人主持,原本重拾的校书事业又暂时搁置。

傅增湘在数年之中,连丧至亲,哀痛之深,不难想见。傅增湘所谓“所历骇心怵魄、劳神摧志之境,殆非人所堪”,当是此时的真实写照。但他很快意识到,校书反而是排解忧愁的有效途径。1927年2月25日傅增湘致张元济:“家门不幸,频遭惨戚,辱承注慰,心感实深。然侍亦自知此身负责至巨。只可事来则应,事过则忘。仍借素所嗜者排日为之以自遣,决不敢含忧过劳以自苦也。中年以往,乐少哀多,昔贤所同,宁独我辈可幸免耶![90]”张元济也鼓励傅增湘重拾校书事业,“我兄年来迭遭变故,庭帷凄寂,情何以堪。惟闻晋生兄言,贵体尚能支持,时以校书强自排遣。事到无可如何之际,惟有将吾心别求一安顿之处。吾辈既不能念佛打坐,则亦惟有观书而已。[91]”

决意以校书解忧之后,傅增湘随即重拾对《通典》的校勘。《通典》卷一百三十二末叶记有傅增湘跋语“戊辰六月二十八日校毕。自凌夫人殇后,匆匆已历月余,意兴惨悽,懒亲笔砚。近日雨后生凉,乃鼓勇复理前课,聊以遣日耳。书潜漫志”[92]。傅增湘给张元济的信中也提及“适又遘次男嘉谟之戚,意绪益复颓沮,懒亲笔砚,近日乃始收召魂魄,粗理文字。[93]”要而言之,傅增湘经受住了家庭变故的打击,终于集中精力,重新着手校勘《通典》,并于当年年底完工。

(三)身体疾患

傅增湘校勘《通典》期间,已经年逾五十,病痛时常袭扰,他患有肠胃方面的疾病,且时常发作。1923年八九月间,傅增湘胃病复发,嘱张元济往购平胃散[94]。1925年初,傅增湘大病一场,张元济劝勉他“惟以始衰之年,大故之后,继以剧痢。元气必已大伤。务祈加意珍卫。[95]”1927年十月初二日,傅增湘再次积劳成疾,乃至不能独立行走,须人搀扶。《通典》卷一百五末叶跋语云“连朝经营北茔,奔走疲苦,胃痛增剧。今日履视杏园,忽尔致疾,汗出如浆,偃卧荒原,良久乃定,诸郎夹持得归。聊志于此,知兹行冒险,抱疾力完,此愿实具深心,九原有知,当所鉴佑。[96]”

傅增湘的病痛,一定程度上会对校书造成干扰。如《通典》卷一百二十六末叶跋语云“初八日校。昨自山中归,适有小疾,遂辍课一日”[97]。与常人不同的是,傅增湘以“丹铅相依,殆同性命”,自言“二十年中,七千余日,自非凶丧疾苦,官职羁縻,未尝不展卷相对。……惟校雠之事,劬瘁毕生。[98]”只要病情稍有好转,他便提振精神,继续校书。就在他病到“汗出如浆,偃卧荒原”的当日,还趁病痛缓解之际,勉力维持,校书竟多达六卷[99]。至于寻常的小疾,他一般尽力克服。《通典》卷九末叶傅增湘跋语云“甲子七月廿三日,病小愈,强起校此”[100]。突发的小疾,甚至成为傅增湘安心校书,推却俗务的契机。卷二十五末叶跋语云“丁卯八月二十八日,小病不出,校得三卷”[101]。卷四十一末叶跋语云“九月初五日,小极不出户,得竟此帙”[102]。

(四)会客与出游

会客与出游也是傅增湘日常生活中的重要事项,会客是人情往还,有时难以推却。出游则是自身爱好,傅增湘自言“余夙性疏简,澹于宦情,独于山水清游,卷帙古芬,乃有殊尚”[103],出游尚排在古书之前。但为了不耽误校勘《通典》,傅增湘只能返回后加快进度,弥补消耗的时间。如卷一百二十五末叶“今日游龙泉寺、鹫峰寺、朝阳院、金仙庵,归仍校得四卷。初五日沅叔记”[104]。卷一百四十二末叶“戊辰七月二十六日,校于清泉吟社。时山雨忽来,向晚乃霁。同游者杨荫北、李揖珊、陆慎斋,酒后谈文说艺,辩论甚乐”[105]。傅增湘甚至常常挑灯夜战,《通典》各卷卷末,留下了大量深夜校书的跋语。如卷十四末叶“八月二十日校毕,已三鼓矣”[106]。卷四十二末叶“九月初五日校毕,已三鼓矣”[107]。卷五十末叶“九月十四校毕,已丑正矣”[108]。卷一百六十二末叶“初八夜三更,月色沉山,万籁不作,独坐校此”[109]。卷一百七十五末叶“初三日夜三更勘竟,订一百十五字。[110]”等。由以上数条跋语,可知傅增湘夜间校书,有时甚至持续至三更、丑正,即凌晨时分。其焚膏继晷的校书精神,值得称叹。

(五)严寒天气

傅增湘久居平津,冬季严寒,导致他冬季的校书环境甚为艰苦。虽然可以拥炉取暖,如卷一百七十四末叶跋语云“雪夜严寒,拥炉展卷,复竟此帙。西峰居士记。订正五十六字”[111]。但效果似乎不甚明显。如《通典》卷一百八十末叶跋语云“十月初六日,日色阴沉,残雪生寒,蛰居斗室,十指如椎矣”[112]。卷一百六十五末叶跋语云“十月初九日午后大风,甚寒,蛰居山庐校此,订正三十五字”[113]。卷一百七十二末叶跋语云“十月初三日晨起,环峰积雪,光照几案,呵冻校此。书潜记”[114]。总体来看,严寒对于傅增湘校书,干扰不大,他总能尽力克服。《通典》卷一百一十六末叶跋语云“十月初四日,是日风寒,不得出,校得六卷。晚御羊裘”[115]。傅增湘在风寒的天气,仍能校勘多达六卷,其精神令人敬佩。

以上笔者分析了傅增湘校勘《通典》时的主要干扰因素,家庭变故居首,身体疾患次之。至于政局变动、会客出游、严寒天气等潜在的干扰因素,都被傅增湘一一克服。故《通典》虽然文繁,但傅增湘有始有终,完成了校书事业。

四、结语

傅增湘以明本为底本,宋本为校本,历时九载,完成了《通典》的校勘。在校勘的过程中,他运用了很多校勘符号,以提升校书效率,却没有交待符号的含义及用法。幸而有《通典校勘记》存世,我们对照明本《通典》,即可大概推知各类符号的用法。由于种种原因,傅增湘校书虽然多达上万卷,但整理成文的校勘记却为数不多。存世的傅校本散见于世界各地的图书馆,为数尚不少,颇有丹黄满纸,详加校勘者。如果能结合《文苑英华校记》等其他存世的傅增湘所撰校勘记,即可总结出藏园校勘符号的使用通例。如此便可准确提炼傅校本蕴含的学术信息,恢复若干珍贵散佚版本的原貌,对于古籍的校勘及研究大有裨益。傅增湘的校勘以对校法为主,校勘《通典》自不例外,忠实地保存了宋本《通典》的原貌,为点校本《通典》提供了坚实的版本依据,推动了中国乃至日本的《通典》研究。傅增湘慷慨地允诺玉井是博抄录自己来之不易的校勘成果,展现了他以学术为公器的精神。他对流通古籍,向来不曾吝惜,自言“夫文章公器,非可自私,聚万卷之奇秘,归之一人,经累代之堙沉,显于一旦,此其付畀之意,非徒诩鸿富,饰观美而已。必发扬昌大,使光气精神,藉吾手而被于天下。庶几上无负于古人,而下亦自慰其辛苦。……故余之藏书,手校者十居八九,传播者十居四五,职是故也。[116]”“发表校记暂济人急”亦是傅增湘流通古籍的主要渠道之一[117],故傅增湘的慷慨,有其一贯的思想渊源,令人敬佩。傅增湘校勘《通典》之时,正是他一生中最困难的时刻,备受至亲离世的打击,但他以惊人的毅力克服了种种干扰,最终完成了校书,无愧于以“丹铅相依,殆同性命”的自我期许。

作者简介:刘毅超,国家图书馆古籍馆敦煌文献组馆员。

参考文献

[1] 傅熹年:《整理说明》,傅增湘撰:《藏园群书题记》,上海古籍出版社,1989年,第9页。

[2] 傅增湘:《藏园群书题记·校宋本通典跋》,《图书馆学季刊》第3卷第1、2两期合刊,1929年,第139-140页,收入氏著《藏园群书题记》卷五,上海古籍出版社,1989年,第254-255页。(以下引文均据上海古籍出版社本。)

[3] 玉井是博:《大唐六典及通典の宋刊本に就いて(下)》,支那学社编:《支那学》第7卷第3号,京都:弘文堂书房,1934年,第381-401页,后收入氏著《支那社会经济史研究》,东京:岩波书店,1942年,第429-461页。仁井田陞:《通典刻本私考》,《东洋学报》第22卷第4号,1935年,第533-572页。尾崎康:《通典の諸版本について》,庆应义塾大学附属研究所斯道文库编:《斯道文库论集》第14辑,东京:庆应义塾大学附属研究所斯道文库,1977年,第267-306页。尾崎康:《天理図書館蔵宋刊本通典について》,《天理图书馆报》第75号,1980年,第411-417页。[日]长泽规矩也、[日]尾崎康编:《通典北宋版·别卷》,东京:汲古书院,1981年。尾崎康:《日本现在宋元版解题史部(下)》,庆应义塾大学附属研究所斯道文库编:《斯道文库论集》第28辑,东京:庆应义塾大学附属研究所斯道文库,1993年,第21-76页。

[4] 韩昇:《杜佑及其名著〈通典〉》,〔唐〕杜佑著,[日]长泽规矩也、[日]尾崎康校订,韩昇译订:《日本宫内厅书陵部藏北宋版通典》第一卷,上海人民出版社,2008年,第1-24页。

[5] 孙靖:《傅增湘藏宋本〈通典〉目录辨析——兼论日藏北宋本的卷帙分合》,《新世纪图书馆》2016年第6期,第71-76页。

[6] 傅增湘:《藏园群书题记》卷五,第254页。按《藏园群书经眼录》表述为“明刊大字本”或“嘉靖大字本”。(傅增湘:《藏园群书经眼录》卷六,中华书局,2009年,第400页、401页。)

[7] 傅增湘:《藏园群书题记》卷五,第254页。

[8] 傅增湘:《藏书群书经眼录》卷六,第399页。

[9] 傅增湘:《藏书群书经眼录》卷六,第400页。

[10] 傅增湘:《藏书群书经眼录》卷六,第400页。

[11] 按实为每半叶十五行,傅增湘记述有误。

[12]〔唐〕杜佑著,[日]长泽规矩也、[日]尾崎康校订,韩昇译订:《日本宫内厅书陵部藏北宋版通典》别卷,第13页。

[13] 一说八册三十四卷。(〔唐〕杜佑著,[日]长泽规矩也、[日]尾崎康校订,韩昇译订:《日本宫内厅书陵部藏北宋版通典》别卷,第13页)

[14]〔唐〕杜佑著,[日]长泽规矩也、[日]尾崎康校订,韩昇译订:《日本宫内厅书陵部藏北宋版通典》别卷,第13页。

[15] 关于傅增湘藏书流入日本的经过,可参苏枕书:《傅增湘旧藏在日本》,徐俊主编《掌故》第三集,中华书局,2018年,第107-127页。

[16]〔宋〕方嵩卿:《韩集举正》卷一,国家图书馆藏清影宋抄本,第2叶。

[17] 傅增湘:《藏书群书经眼录》卷六,第401页。

[18] 傅增湘:《藏园群书题记》卷五,第255页。

[19] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第1-279页。

[20] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第225页。

[21] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第243页。

[22]〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷一百七十一《州郡一》,中华书局,1988年,第4458页。

[23] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第148页。

[24] 傅增湘:《藏园群书题记》卷五,第255页。

[25] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第172页。

[26] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第179页。

[27] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第234页。

[28] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第239页。

[29] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第37页。

[30] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第37-38页。

[31]〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷十七《选举五》,中华书局,1988年,第424页。

[32] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第142页。

[33] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第151页。

[34] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第158页。

[35] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第97-98页。

[36]〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷五十四《礼十四》,中华书局,1988年,第1523页。

[37] 叶德辉:《藏书十约·校勘七》,叶德辉著,漆永祥点校:《书林清话:外二种》,北京联合出版公司,2018年,第422页。

[38] 陈垣:《校勘学释例》卷六《校法四例》,陈垣著,陈智超主编:《陈垣全集》第七册,安徽大学出版社,2009年,第309页。

[39] 王文锦:《通典点校凡例》,〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》,中华书局,1988年,第3页。

[40] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第52页。

[41] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第75页。

[42] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第227页。

[43] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第236页。

[44] 杨树达:《积微居小学金石论丛》卷二《说字之属下凡十七篇·瞯戴目释义》,商务印书馆,2017年,第129页。

[45] 释文及校勘可参张涌泉主编,许建平撰:《敦煌经部文献合集》第四册《群经类尔雅之属》,中华书局,2008年,第2040、2056页。

[46] 周祖谟:《尔雅郭璞注古本跋》,《问学集》,中华书局,1966年,第681页。

[47] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第8页。

[48] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第13页。

[49] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第60页。

[50] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第60页。

[51] 黄征:《敦煌俗字典(第2版)》,上海教育出版社,2019年,第111页。

[52] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第23页。

[53] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第158页。

[54] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第175页。

[55] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第175页。

[56]〔清〕王念孙撰,徐炜君等校点:《读书杂志·淮南内篇第廿二》,上海古籍出版社,2015年,第2474页。

[57] 傅增湘:《藏园群书题记》卷四,第237至238页。

[58] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第25页。

[59] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第163-164页。

[60] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第206页。

[61] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第206页。

[62] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第206页。

[63] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第31页。

[64] 傅增湘:《通典校勘记》,贾贵荣辑:《九通拾补》,北京图书馆出版社,2004年,第126页。

[65] 王文锦:《点校前言》,〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》,中华书局,1988年,第7页。

[66]〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷九十《礼五十》,中华书局,1988年,第2481页。

[67]〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷十《食货十》,中华书局,1988年,第219、235页。

[68]〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二十二《职官四》,中华书局,1988年,第595、618页。

[69]〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷四十六《礼六》,中华书局,1988年,第1284、1293页。

[70] 如仁井田陞所言,“傅氏事业幸有玉井博士在学界广为介绍”,此处引文据中译本,见仁井田陞著,江顺成译:《通典版本考》,《史学消息》第1卷第8期,北平:燕京大学历史学系《史学消息》编辑委员会,1937年,第26页。

[71] 玉井是博:《大唐六典及通典の宋刊本に就いて(下)》,支那学社编:《支那学》第7卷第3号,京都:弘文堂书房,1934年,第381-401页,后收入氏著《支那社会经济史研究》,东京:岩波书店,1942年,第429-461页。

[72] 此处引文据中译本,见仁井田陞著,江顺成译:《通典版本考》,《史学消息》第1卷第8期,北平:燕京大学历史学系《史学消息》编辑委员会,1937年,第26页。

[73] 仁井田陞:《通典刻本私考》,《东洋学报》第22卷第4号,1935年,第533-572页。

[74] 此处引文据中译本,见仁井田陞著,江顺成译:《通典版本考》,《史学消息》第1卷第8期,北平:燕京大学历史学系《史学消息》编辑委员会,1937年,第26页。

[75] 韩昇:《杜佑及其名著〈通典〉》,〔唐〕杜佑著,[日]长泽规矩也、[日]尾崎康校订,韩昇译订:《日本宫内厅书陵部藏北宋版通典》第一卷,上海人民出版社,2008年,第23-24页。

[76]〔唐〕杜佑著,[日]长泽规矩也、[日]尾崎康校订,韩昇译订:《日本宫内厅书陵部藏北宋版通典》别卷,上海人民出版社,2008年,第39页。

[77] 仁井田陞著,江顺成译:《通典版本考》,《史学消息》第1卷第8期,北平:燕京大学历史学系《史学消息》编辑委员会,1937年,第25-51页。

[78] 刘选民:《本刊的内容》,《史学消息》第1卷第1期,北平:燕京大学历史学系《史学消息》编辑委员会,1936年,第2页。

[79] 白鸟库吉著,刘选民译:《可汗可敦名号考》,《史学消息》第1卷第8期,北平:燕京大学历史学系《史学消息》编辑委员会,1937年,第3-23页。

[80] 仁井田陞著,汪兼山译《唐宋之家族同产及遗嘱法》,《食货》半月刊第1卷第5期,上海:新生命书局,1935年,第19-35页。

[81] 梁园东:《中国经济史研究方法之诸问题》,《食货》半月刊第2卷第2期,上海:新生命书局,1935 年第2页。

[82] 傅增湘:《藏园群书题记》卷五,第254页。

[83] 傅增湘:《藏园居士六十自述》,杨扬等选编《学人自述》,杭州大学出版社,1998年,第26页。

[84] 1922年,傅增湘曾受财政总长董康之托,督办财政清理处,然实属帮办性质。

[85] 陈智超编注:《陈垣来往书信集》,上海古籍出版社,1990年,第51页。

[86] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第132页。

[87] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第136页。

[88] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第179页。

[89] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第193页。

[90] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第148-149页。

[91] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第195页。

[92] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第161-162页。

[93] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第192页。

[94] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第111页。

[95] 张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第117页。

[96] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第160页。

[97] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第161页。

[98] 傅增湘:《藏园居士六十自述》,杨扬等选编《学人自述》,杭州大学出版社,1998年,第31页。

[99] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第160页。

[100] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第156页。

[101] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第157页。

[102] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第157页。

[103] 傅增湘:《藏园居士六十自述》,杨扬等选编《学人自述》,杭州大学出版社,1998年,第26页。

[104] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第161页。

[105] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第162页。

[106] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第157页。

[107] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第157页。

[108] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第158页。

[109] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第163页。

[110] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第164页。

[111] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第163页。

[112] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第164页。

[113] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第163页。

[114] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第163页。

[115] 傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘跋识录》,中华书局,2012年,第161页。

[116] 傅增湘:《藏园居士六十自述》,杨扬等选编《学人自述》,杭州大学出版社,1998年,第29页。

[117] 孙荣耒:《近代藏书大家傅增湘研究》,博士学位论文,山东大学,2007年,第96-97页。

|