|

楓山章先生文集

中國國家圖書館 李思成

中國國家圖書館 A01642

國家珍貴古籍名録 09081

《楓山章先生文集》四卷。(明)章懋撰。《實紀》一卷。明嘉靖虞守愚刻本[四库底本]。五册。綫裝。四庫館臣批校。

【題著説明】卷端題“楓山章先生文集第一”,次行題“奏疏”,下題“後學義烏虞守愚校刊”。

【著者簡介】章懋(1437—1522),字德懋,號闇然翁,晚號瀫濱遺老,浙江蘭溪人。明成化二年(1466)會試第一,選庶吉士,成化三年授翰林院編修。同年與黄仲昭、莊昶合疏諫元宵觀燈而遭外貶,三人與狀元羅倫合稱“翰林四諫”。歷官福建按察僉事、南京國子監祭酒、南京太常寺卿等職,官至南京禮部尚書。因母病辭官,講學楓木山,人稱“楓山先生”,湛若水、費宏、唐龍等皆從其學。卒贈太子少保,謚文懿。著作存有《楓山集》《楓山語録》《蘭溪縣志》。《楓山集》由其門人輯遺稿而成,故名《楓山章先生文集》。

【内容】《文集》四卷,《實紀》一卷,按内容體裁分卷。《文集》卷一奏疏,卷二書簡,卷三雜著、説、銘、傳、墓志銘、墓表、祭文,卷四序文、碑記、詩、賦、贊。奏疏中以《諫元宵燈火疏》最爲知名,《舉本監弊政疏》《議處鹽法事宜奏狀》(代彭韶作)兩篇内容詳贍,細節豐富。尤其是代時任刑部侍郎巡視浙江彭韶所作的鹽法奏狀,對研究明代鹽法和我國鹽業史均有較大價值。書簡收與李東陽、謝遷、劉健、費宏、楊一清等閣臣,喬宇、馬文升等部院大僚書函,内容涉及正德一朝人物時事,頗有需加索解之處。記文等多與浙江金華、蘭溪二縣有關,且章懋曾纂修《蘭溪縣志》,可資地方研究。《實紀》輯録有章懋之誥敕、諭祭、行狀、行述、行實、傳、補傳、傳略、贊、序、祭文。

第一册爲《實紀》序、《實紀》目録、《文集》目録及《文集》卷一,其後《文集》卷各一册,第五册爲《實紀》。

【刊印者】虞守愚(1483—1569),字惟明,號東崖,浙江義烏人。明嘉靖二年(1523)進士,授嘉魚縣令。歷官監察御史、大理寺少卿、右副都御史巡撫南贛等職,終官南京刑部右侍郎。好刊書、藏書,除是書外还刊有八卷本《醫學正傳》尚存,其藏書多歸胡應麟。著有《東厓文集》《經書一得録》等,均已佚。

【行款版式】半葉十行,行二十一字。白口,四周單邊,無魚尾。版心中鐫“楓山文集”及卷數、葉數。版框20.9厘米×14.1厘米,開本30.4厘米×17.8厘米。

【題名頁牌記】無。

【刊寫題記】無。

【刻(寫)工】無。

【避諱】無。

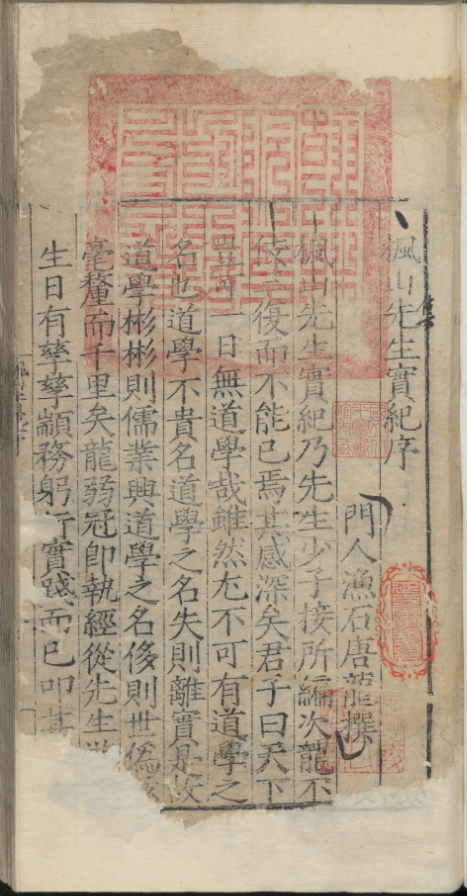

【序跋附録】書首有唐龍《楓山先生實紀序》,序後爲《楓山章先生實紀目録》及《楓山章先生文集目録》。序録文如下,序中缺字據唐龍《漁石集》補:

《楓山先生實紀序》

門人漁石唐龍撰

《楓山先生實紀》乃先生少子接所編次,龍不佞,三復而不能已焉,其感深矣。君子曰:天下豈可一日無道學哉?雖然,尤不可有道學之名也。道學不貴名,道學之名失則離實,是故道學彬彬則儒業興,道學之名侈則世僞□[滋],毫釐而千里矣。龍弱冠即執經從先生□[游],□[先]生日有孳孳,顓務躬行實踐而已。叩其□□[著述]則謝曰:惡乎暇?至問以諸儒之言何如,□□[曰:其]尊信之。曰:無異同歟?曰:即有異同,皆道也,見不同焉爾。夫豈放踵之仁乎?惜一毛之義乎?宗無汨虚之道德乎?粱稷異穎,精之皆可以充腹;絺繒異質,緝之皆可以被體。異同之致,虚已而辨之可也,折衷之可也,抗顏而排擊之不可也。然則立門户而争士心者,名歟?先生爲之哉!至於先生出處之義,尤瑩如也、安如也、確如也。先生年四十,自福建按察司僉事力求致仕,退居岩壑凡二十餘年,獘廬數間,薄田五十畝,樂之焉已矣。迨六十四歲,詔起爲祭酒,辭者三,孝宗皇帝重先生,虚席以待而不可終辭也,乃束帶就列。無何,正德初,兇豎竊柄,履霜幾萌,又辭而歸矣。自此,陞太常寺卿則辭,陞禮部侍郎則辭,陞禮部尚書則辭,蚤歲見幾,耄年益壯,卑官知止,大僚不迷,勇退由衷,養恬自性,所謂道學,誠若是爾。乃若假終南之□[徑],□[移]北山之文,名歟?先生爲之哉!自夫道學之名侈,塗之人病道學之詆儒先,訿訿噏噏曰:入室之戈其張乎?重以貽斯文之厄也,君子憂焉。名勝之憂方概于衷,先生乃闇然履實而不飾夫名者也,于是乎特著于簡端。

嘉靖十八年十月十五日。

【批校題跋】全書有四庫館臣批校,用於指導書手抄寫,以朱、墨筆書寫校改意見,使用校勘符號,校勘及删定原書内容,並修改原書格式。另有校簽粘於天頭,校訂文字錯訛、更正違礙字詞,落款有“覆校康儀鈞”“分校嵇承志簽”。卷一末有墨筆題記“乾三十八年兩淮鹽政李質穎送到馬裕/家藏”。

【鈐印】唐龍序首葉上方鈐“翰林/院印”滿漢合璧朱文大方印,右下鈐“温陵/黄氏/藏書”朱文方印、“延古堂李氏珍藏”白文長方印(有花紋),其上鈐“國立北/平圖書/館收藏”朱文方印。《實記》目录首葉鈐“延古堂李氏珍藏”白文長方印(有花紋)。卷一葉二十乙面天頭鈐有“映心/楮記”朱文方印及財神像印,葉二十一甲面鈐“怡若/林記”朱文方印。

【書目著録】

1.《四庫全書總目》卷一七一集部二十四著録“《楓山集》四卷,附録一卷,浙江巡撫采進本”[1],當爲此書,詳見按語。

2.莫友芝《郘亭知見傳本書目》集部六别集五著録“《楓山集》四卷附録一卷,明章懋撰,刊本”,當即此本[2]。

3.《北京圖書館古籍善本書目》集部明别集類著録。

4.《中國古籍善本書目》卷二十六集部上明别集類著録,編號7184。

【遞藏】

1.温陵黄氏。黄居中(1562—1644),字明立,號海鶴,福建晉江人。明萬曆十三年(1585)舉人,仕至南京國子監丞,晚年建藏書樓“千頃齋”,著有《千頃齋集》。黄虞稷(1629—1691),字俞邰,號楮園,福建晉江人。黄居中之子。崇禎時隨父寓居南京,繼承並擴充其父藏書,易藏書樓名爲“千頃堂”。編有《千頃堂書目》,參與《明史·藝文志》纂修。黄氏父子藏書印有“晉江黄氏父子藏書印”“温陵黄氏藏書”等。

2.揚州馬氏。馬曰琯(1687—1755),字秋玉,號嶰谷,安徽祁門人,遷居江蘇揚州,繼家業爲兩淮鹽商。藏書樓名“小玲瓏山館”,有《沙河逸老小稿》《嶰谷詞》存世。馬曰璐(1697—1766),字佩兮,號半槎。馬曰琯弟,與兄合稱“揚州二馬”。後爲纂修《四庫全書》,揚州馬氏進呈家藏書七百餘,即“兩淮馬裕家藏本”。

3.清代翰林院。爲纂修《四庫全書》,乾隆皇帝下令向各地征集圖書。纂修工作結束後,這些進呈本大部分並未發還,而是貯藏在翰林院中,清代晚期逐漸流入民間。

4.延古堂李氏。李士銘(1849—1925),字子香,又字伯新,直隸天津人(今天津市)。清光緒二年(1876)舉人,仕至户部候補郎中。李士鉁(1851—1926),字嗣香。李士銘弟。清光緒三年進士,仕至翰林侍讀學士。有《周易注》存世。李氏兄弟繼承並擴充了家族藏書樓“延古堂”,先後收有四明盧氏抱經樓、南陵徐氏積學齋、聊城楊氏海源閣等藏書,惜所編《延古堂李氏藏書目》已佚。藏書印有“延古齋”“延古堂李氏珍藏”等。士銘、士鉁兄弟殁後,其大部分藏書於1933—1934年度被北平圖書館收購[3],本書應在其中。另有小部分贈與南開大學木齋圖書館,南開大學編有《天津延古堂李氏舊藏書目》。

【其他】

1.《實紀》一卷缺葉五十至葉五十四、葉六十一下半。

2.書中有校勘符號:有移行,有圈去字及圈字出校,有豎綫删空行,有勾畫上下角删字,有三角,有墨圈,有墨勾。

書中朱墨筆圈點、批語、校簽爲四庫館臣所留,但校改意見與現存文淵閣本、文津閣本實際形態均有不同,應是謄寫過程中又有改易。

3.書中部分館臣校簽已殘缺。

【按語】

1.章懋的文集曾歷經多次刊刻。最早由其侄章拯刊刻於廣東,但未傳於世。其後董遵曾摘選刊刻,刑部尚書林俊爲之序,今亦不傳。嘉靖九年,張大綸借章拯所輯遺稿刻九卷本《楓山文集》,余祜作序,收録内容較全,以至章拯嫌其“太繁”。嘉靖中期,章拯又在張大綸刻九卷本的基礎上“斟酌量選”后由虞守愚加以刊刻,形成了此四卷本《楓山文集》。此本多被著録爲明嘉靖二十一年(1542)刻,但目前來看,其刊刻時間仍有可討論的空間。虞刻四卷本除此本外,日本内閣文庫、美國國會圖書館及浙江大學圖書館亦有收藏。此本序跋僅餘唐龍《楓山先生實紀序》一篇;内閣文庫本書首依次有余祜《楓山先生文集序》、章拯《重編楓山先生文集》、虞守愚《重刊楓山先生文集》三篇序文,無唐龍序及《實紀》;國會本書首爲余祜序、次文集目録、次文集、次唐龍序、次《實紀》一卷,但無章拯序、虞守愚序;浙大本書首爲余祜序、次章拯序、次文集目録、次文集,無虞守愚序、唐龍序及《實紀》。四書版式、内容均一致,各卷首及《實紀》卷首均有“後學義烏虞守愚校刊”字樣。其中章拯序落款爲“嘉靖壬寅(1542)九月”,虞守愚序内則稱“壬寅秋,愚過蘭皋,承樸菴公以兹編出示之,愚以爲有德者必有言信可傳也,是校刊之,以爲徒文者警云。時嘉靖甲辰(1544)六月吉後學義烏虞守愚頓首謹識”,章序版心有“楓山文集序”字樣,虞序版心有“楓山文集後序”字樣。可知章拯虽於嘉靖二十一年九月爲文集作序,但虞序落款的“嘉靖甲辰六月”更接近正式刊刻時間。由於國内各藏本皆缺失虞守愚序,故各處著録時僅根據章拯序定爲嘉靖二十一年。現據内閣文庫本虞守愚序,似將此本刊刻時間重定爲嘉靖二十三年(1544)更加妥當。

余祜序、章拯序、虞守愚序輯録如下:

(1)《楓山先生文集序》

鄱陽余祜撰

楓山章先生學行之美,祜弱冠時已盛聞之。後官南都,適先生爲國子祭酒,間嘗往請益焉。睹其儀容,聽其言論,誠爲有德君子,一時名公未能或之先也。弟禕方在太學門下,每稱先生履繩蹈矩,躬率諸生,祁寒暑雨必具冠服,終日端坐以待六館質疑問難者,經史儒先之語舉輒成誦,一字弗遺,聞者罔不欽服而率教焉。夷考先生筮仕之初,即以直諫謫官,後乃持憲閩中,風節政事迥出人表。年方强仕,即甘退藏,修德緝學,日益加密,蓋在林下幾三十年,再起爲國子祭酒,秩滿三載,連疏乞休,始獲如志。自是士大夫公論多上薦奏,朝廷公道亦累加獎擢,然先生高致,竟弗肯起。呜呼,贤哉!士君子之仕,行其義也,精義入神,其可不知幾乎?先生仕不廢義,而又能識幾焉,此所以非人之可及也。近接從子樸菴中丞所輯先生遺稿,屬祜序之,晚生小子,奚足以窺盛美萬一,而以姓名獲綴先生下風,其自爲幸,豈不多耶?夫聖賢之學,中正平實,初非求同於人,亦非求異於人也。程朱闡明正學之後,傳習流衍,迄今未乏,而能真繼程朱之學,可爲人之師範者,殊不多見也。夫道本無窮,人難盡識,前聖後賢之論,互相發明,小有異者,不害其爲大同,而非背馳不相入焉。謂程朱之後,絶無一語可出於己,固難稱爲自得之學;謂程朱論多非是,則其狂悖僭妄,不自量度,可勝嘆哉!先生質性自然,不煩矯厲,操修篤實,不事表暴,而學術宗依,遠惟程朱是敬是信,不敢少有違戾,近則何、王、金、許,實同鄉郡平生企慕而願學者。年既逾耄,造詣精到,讀其遺稿,槩可見焉。揆之鄉郡四賢,伯仲壎箎,皆能恪守程朱之軌轍者也。其視近時敢爲異論之人,匪徒獲罪程朱,而亦先生之罪人也。九原可作,安得復起先生倡明此學,矯正今日之士習也哉。

(2)《重編楓山先生文集》

世父闇然翁文集拯先刻於廣東藩,翁意未愜,不欲傳也。既而摘刊於董東湖道卿,則司寇見素林公序之,復全刻於張夏山用載,則少宰鄱陽余公序之。然讀摘集者,每惜其太簡,而閲全集者,又似其太繁,是不可不斟酌量選以傳後也。翁嘗自謂不工於詩,而所爲文亦惟逹意而已。又嘗謂金華先輩若何、王、金、許之道學,忠簡默成之事功,黄、吴、柳、宋之文章,皆卓然足以名世,而後學鮮逮,深可憫惜。今翁之學術文辭及所建白樹立,類於遺文,可以考見,謹編成帙,東厓虞公撫督南贛,錦還故里,見而慕之,迺爲梓行,亦嘉惠後學之盛心也。時嘉靖壬寅九月初吉,從子元樸拯謹序。

(3)《重刊楓山先生文集》

世之擅能文者多矣,而夷考其行則間或相背戾也,奚足尚哉。吾鄉楓山章先生顓意篤行,而其應時諸作則皆發之於心得實踐之餘,其有關於世教也大矣。壬寅秋,愚過蘭皋,承樸菴公以兹編出示之,愚以爲有德者必有言信可傳也,是校刊之,以爲徒文者警云。時嘉靖甲辰六月吉,後學義烏虞守愚頓首謹識。

2.據章拯序,虞刻本是在嘉靖九年張大綸刻《楓山文集》九卷本基礎上“斟酌量選”而成。張刻本歷經多次重修、增刻,其初刻本在臺灣漢學研究中心有收藏,書首爲余祜序,次毛憲《校刊楓山文集引》,次目録。其類目與四卷本一致,篇目則多於四卷本,書後無《實紀》,毛憲引稱“凡九卷,始廷對策、奏疏……而詩、詞、賦、贊終焉”,可知九卷本確爲足本。重修本國圖有藏,内容與初刻本一致,遞修增刻本上海圖書館有藏,較初刻本另附有《實紀》八卷、《語録》一卷、《年譜》二卷。比對遞修增刻本與虞刻本的《實紀》,篇目内容略有參差,增刻本《實紀》較虞刻本多出誥敕、奏疏、祠狀若干篇,但少余祜《全集序》、林俊《遺文序》。

3.日本内閣文庫、浙大圖書館藏虞刻本無《實紀》,美國國會圖書館藏虞刻本雖有《實紀》,但唐龍序與《實紀》相連,位於《文集》之後。唐龍序是爲《實紀》所作,自然應後接《實紀》本身,後接《文集》似與體例不合。推測此本在纂修《四庫全書》時爲謄抄方便而拆散後重新裝訂的可能性較大,原本書首的余祜序、章拯序、虞守愚序或亦因此遺失。又《天一閣書目》載“《楓山先生實紀》二卷,刊本,先生少子接編次,唐龍序”,王國維《傳書堂藏善本書志》則稱“《楓山先生實紀》一卷,明刊本,明章接編次,唐龍序(嘉靖十八年)……天一閣藏書”[4],與《書目》所指顯然爲一書,而卷數或應以王國維目睹爲確,可證明《實紀》曾單獨刊行。此外,國圖、國會圖所藏虞刻本《實紀》中收録的余祜《全集序》同時也是虞刻本《文集》書首之余祜序,若《文集》與《實紀》本爲一書,不免有重複之嫌。綜上,虞氏應是先刊行《楓山先生實紀》一卷,後刊行《楓山文集》四卷,因刊刻者相同、時間相近、版式一致、内容聯繫緊密,故常被合爲一書。

4.《實紀》唐龍序首葉鈐有“温陵黄氏藏書”印,應爲黄居中、黄虞稷父子之藏書。但查《千頃堂書目》,集部載“章懋,《楓山文集》,九卷”,似爲張刻九卷本;史部載“徐袍,《楓山實紀》”,作者並非章接。二者均與本書情形不合。考慮到此書歷經揚州馬氏、清翰林院、延古堂李氏、北平圖書館遞藏,傳承有序,鈐印作僞可能較小。且四庫底本已足珍貴,亦無再作僞之必要。推測是黄氏父子僅收藏有《楓山實紀》,但並未藏有四卷本《楓山文集》。

5.此書鈐有滿漢合璧“翰林院印”,書中多有四庫館臣批校及校簽,爲四庫底本無疑。但《四庫全書總目》中稱“《楓山集》四卷,附録一卷,浙江巡撫采進本”則與本書中題記“兩淮鹽政李質穎送到馬裕家藏”不合。查吴慰祖校訂《四庫采進書目》及《浙江采集遺書總録》,僅有浙江巡撫進呈“《楓山文集》,八卷”的記載。今四庫本《楓山集》爲四卷本,定非浙江進呈的八卷本。推斷是馬裕家與浙江呈上了版本不同的《楓山集》,而《總目》混淆了二者,誤認爲浙江巡撫采進了四卷本《楓山集》。若果真如此,則《總目》中著録的四卷本《楓山集》實際上是此本。書中還保留了大量館臣纂修《四庫全書》時留下的原始痕跡,如卷一《諫元宵燈火疏》中,原文爲:“遼東雖云告捷,然虜情難測,尚費區處,不可置之度外。北虜毛里孩包藏蛇豕之心,窺伺間隙,尤當深慮。”四庫館臣的校改意見將“虜情”改爲“軍情”,“北虜”改爲“北狄”,“蛇豕之心”改爲“禍心”,“毛里孩”“遼東”等詞未改。但最終成書時,文淵閣本作“遼東雖云告捷,然敵情難測,尚費區處,不可置之度外。北敵摩囉歡包藏啟疆之心,窺伺間隙,尤當深慮”,其中“虜情”“北虜”“蛇豕之心”的處理均與底本校改意見不同,另將“毛里孩”改爲“摩囉歡”。文津閣本則作“北方雖云告捷,然敵情難測,尚費區處,不可置之度外。草澤之寇方包藏蛇豕之心,窺伺間隙,尤當深慮”,又將“遼東”改爲北方、“北虜毛里孩”改爲“草澤之寇”,因“草澤之寇”無指向性,“蛇豕之心”便未作修改。從以上三者的差别來看,纂修過程中館臣的改動幅度逐漸增大,底本校改及文淵閣本尚僅僅是修改文字傾向性,文津閣本則直接篡改原意,喪失了“北虜毛里孩”這一關鍵信息。事實上,毛里孩爲當時蒙古可汗的太師,天順至成化初年屢屢率軍侵擾明王朝邊疆,是極其活躍的重要人物。章懋的奏疏針對時局所發,俱有所指,絶非空洞的泛泛之談。底本與不同閣本間的差異反映了《四庫全書》纂修過程,更體現出乾隆朝文網加密使文官自我審查愈加嚴重的傾向。此外,《實紀》一卷館臣本擬全抄,但文淵閣本僅抄“傳略”一篇,文津閣本則未抄。

[1]《四庫全書總目》,影印本,中華書局1965年版,第1492頁。

[2]莫友芝著、梁光華點校《郘亭知見傳本書目》,貴州大學出版社2017年版,第426頁。

[3]李致忠主編《中國國家圖書館館史資料長編》,國家圖書館出版社2009年版,第238頁。

[4]王國維《傳書堂藏善本書志》史部,谢维扬、房鑫亮主編《王國維全集》第九卷,浙江教育出版社2009年版,第242—243頁。

|